Морфологический анализ глиняных сосудов развитого комплекса малышевской неолитической культуры (Нижнее Приамурье)

Автор: Филатова И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе анализа форм керамических сосудов малышевской культуры (развитый комплекс) и корреляции их с синхронными материалами Нижнего Приамурья (поздний комплекс кондонской культуры) и Приморья (бойсманская культура и веткинский комплекс) предпринимается попытка решить вопрос о взаимодействии и взаимовлиянии населения юга Дальнего Востока в период среднего неолита. В изучении проблем межкультурных контактов в древности большое значение придается керамике - серийному материалу с комплексом разнообразных характеристик. По мнению ряда российских и зарубежных ученых, основой ее классификации и типологии являются признаки форм сосудов. Несмотря на отсутствие единой методики, морфологический анализ нижнеамурской и приморской средненеолитической керамики может помочь внести ясность в актуальные проблемы археологии неолита региона. Обследование по программе статистической обработки керамики В.Ф. Генинга позволило определить суммарные характеристики показателей типов сосудов развитого комплекса малышевской культуры, выделить общие и специфические признаки их морфологии, выявить базовые черты традиции формообразования. Методика Х.А. Нордстрёма помогла установить тенденции к складыванию «эталонных» форм глиняных сосудов в гончарстве поздних «малышевцев». Сравнение с поздней кондонской керамикой (Нижнее Приамурье), а также с бойсманской и веткинской (Приморье) выявило сходство и отличия стадиального, регионального и культурного характера. Наиболее близка формам сосудов развитого малышевского комплекса бойсманская керамика, наименее - веткинская.

Неолит, нижнее приамурье, малышевская культура, развитый комплекс, керамика, морфологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145840

IDR: 145145840 | УДК: 903.023 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.4.056-064

Текст научной статьи Морфологический анализ глиняных сосудов развитого комплекса малышевской неолитической культуры (Нижнее Приамурье)

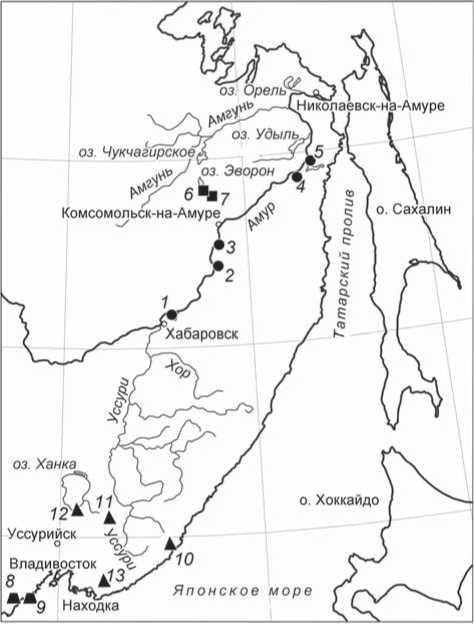

На территории юга Дальнего Востока средний этап неолита коррелируется с малышевской, кондонской и бойсманской культурами, белькачинским и вет-кинским культурно-хронологическими комплексами [Медведев, 2005; Попов, 2006; Шевкомуд, Кузьмин, 2009] (рис. 1). Вопросы их взаимодействия, имеющие достаточно продолжительную историю исследования, все еще не решены окончательно [Морева, Батаршев, 2009]. В изучении проблем межкультурных конт актов в древности большое значение придавало сь и придается керамике [Shepard, 1965, p. 336–341; Arnold, 1989, p. 107–110; Кожин, 1989; Жущиховская, 1997, 2003; Цетлин, 2012, с. 240–251]. По мнению ряда российских и зарубежных исследователей, основой ее классификации и типологии являются морфологические признаки [Gifford, 1960; Гребенщиков, Деревянко, 2001, с. 38; Мыльникова, 2014, с. 31–33]. Например, контуры и формы служебных частей сосудов служат индикаторами культурной принадлежности керамических комплексов [Shepard, 1965, p. 224–248].

В отечественной археологии в изучении форм керамических сосудов выделяются три основных подхода: 1) визуально- или эмоционально-описательный (М.Г. Рабинович, Р.Л. Розенфельд и др.); 2) формально-классификационный (В.А. Городцов, В.Ф. Генинг и др.; 3) историко-культурный (А.А. Бобринский, Ю.Б. Цетлин и др.) или экспериментально-технологический (С.В. Сайко, И.Г. Глушков и др.). Кроме того, предпринимаются попытки разработать новые методы, в т.ч. на основе компьютерных программ (В.Г. Ломан и др.) [Генинг, 1973; Бобринский, 1978, 1986; Глушков, 1996, с. 110/1–110/3; Ломан, 2006; Цетлин, 2012, с. 142–169]. В работах зарубежных ученых доминирует т.н. комплексный подход [Shepard, 1965, p. 225–255; Nordström, 1972, p. 72–73; Ericson, Stickel, l973; Hole, 1984; Orton, Hughes, 2013, p. 81–85], начальная стадия которого основывается на «универсальном методе» Г.Д. Биркхоффа [Birkhoff, 1933, p. 83–91]. Сибирскими и дальневосточными археологами используются разные методики, как отечественные, так и зарубежные. Примером могут служить исследования Л.Н. Мыльниковой. При изучении морфологии сосудов ею применяются разработки И.П. Русановой, В.Ф. Генинга, А.А. Бобринского, Ю.Б. Цетлина, а также А.-О. Шепард и Х.А. Нордстрёма [Мыльникова, 1999, с. 48–55; 2014, с. 36–42; Молодин, Мыльникова, Иванова, 2014; Мыльникова, Селин, 2015, с. 114–116].

Несмотря на отсутствие единой методики, морфологический анализ керамики развитого малышевского комплекса и сравнение ее с синхронными нижнеамур-

•а ■б ж в А г

Рис. 1 . Местонахождение основных средненеолитических памятников юга Дальнего Востока.

а – памятники малышевской культуры (развитый комплекс): 1 – Гася, 2 – Иннокентьевка, 3 – Вознесенское, 4 – Калиновка, 5 – Сучу; б – памятники кондонской культуры (поздний вариант): 6 – Кондон-Почта, 7 – Харпичан-4; в – памятники бойсманской культуры: 8 – Бойсмана-1, 9 – Бойсмана-2; г – памятники веткин-ского комплекса: 10 – Ветка-2, 11 – Шекляево-7, 12 – Лузанова Сопка-2, 13 – Перевал.

скими и приморскими материалами могут способствовать решению актуальных проблем неолита юга Дальнего Востока.

Материалы и методы исследования

Источниками исследования послужили керамические коллекции с различных памятников малышевской культуры, собранные в результате археологических раскопок разных лет [Деревянко и др., 2000, с. 4–5; 2002, с. 8–10]. В настоящее время эти материалы хранятся в фондах Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск). Были также учтены опубликованные данные по нижнеамурской [Мыльникова, 1999, с. 48–56; Шевкомуд, 2003; Шевкомуд, Кузьмин, 2009] и приморской [Жущиховская, 1998; Попов, Чикишева, Шпакова, 1997, с. 30–32; Морева, 2003; Морева, Попов, 2003; Морева, Батаршев, Попов, 2008; Батаршев,

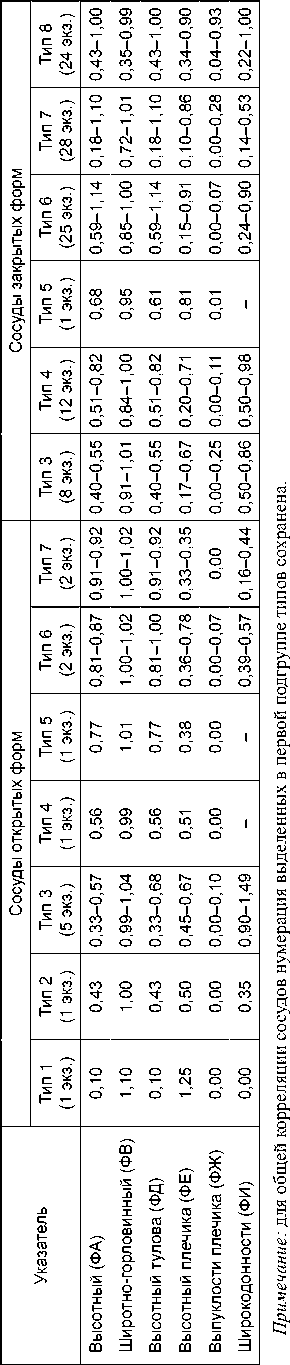

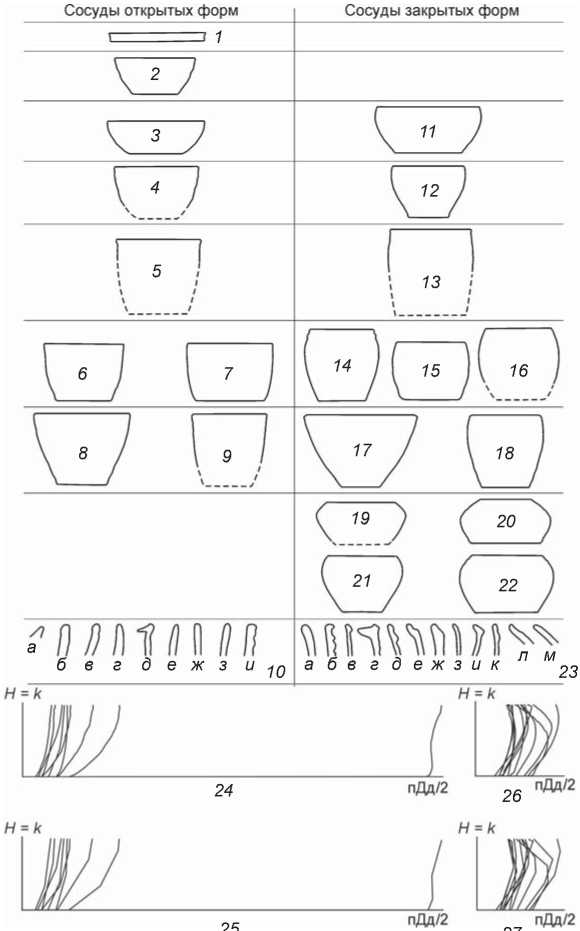

Таблица 1. Индексы указателей формы сосудов без горловины развитого комплекса малышевской культуры

Дорофеева, Морева, 2010] керамике. Нами проведены измерения 152 образцов: 78 целых и реконструированных сосудов, 16 верхних и нижних частей, 58 верхних*.

Изучение морфологии керамики проводилось на основе программы статистической обработки В.Ф. Генинга, включающей основные параметры сосудов: диаметр по венчику, основанию шейки, по ту-лову (наибольший), дна, общую высоту, высоту шейки, плечика и придонной части [1973]. При выделении подтипов учитывались способ оформления верхней части и характер общих контуров изделия. Использовалась также методика Х.А. Нордстрёма, основанная на расчете отношения половины максимального диаметра к высоте от дна сосуда, на которой этот диаметр расположен, а также прорисовке и наложении друг на друга полупрофилей сосудов и их графических моделей, созданных путем соединения экстремальных точек, с приведением полупрофилей к одинаковой высоте с сохранением пропорций [Nordström, 1972, p. 72–73].

Результаты

Все формы образцов малышевской керамики развитого комплекса были подразделены на две группы: без горловины (111 экз.) и с горловиной (41 экз.). В каждой из них выделены две подгруппы: открытые (20 экз.) и закрытые (132 экз.) формы. Индексы указателей форм, вычисленные по программе статистической обработки керамики**, представлены в табл. 1, 2.

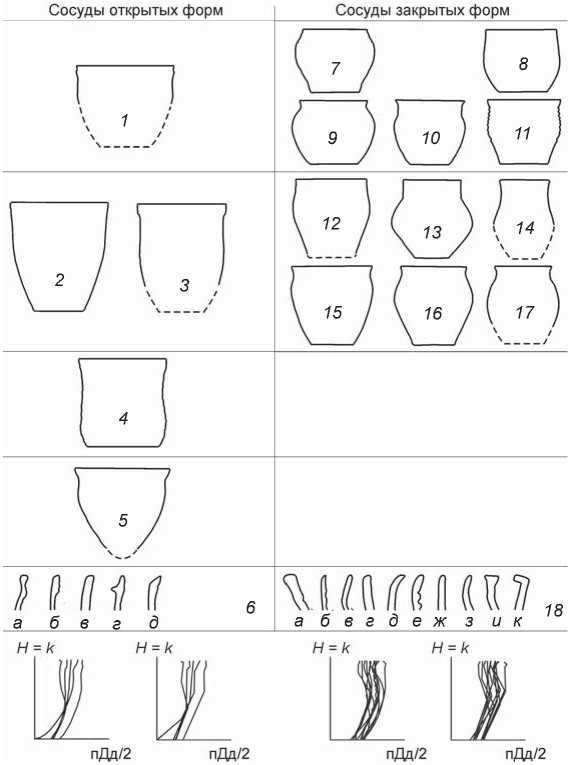

В подгруппе сосудов без горловины открытых форм (13 экз., что составляет 8,5 % всей выборки: восемь целых, верхние и нижние части двух сосудов, три верхние части) выделено семь типов изделий (рис. 2). По способу оформления служебной части подтипы не определены, но по характеру контура в типах 6 и 7 отмечено по два подтипа. В целом подгруппа довольно однородна, что объясняется особенностью оформления венчиков. Наложение друг на друга полупрофилей сосудов и их графических моделей показало отсутствие «эталонных» форм, но тенденция к их складыванию прослеживается, т.к. у части образцов отклонения связаны не с общими пропорциями, а с шириной.

В подгруппе сосудов без горловины закрытых форм (98 экз., или 64,5 %: 49 целых, верхние и нижние части 9 сосудов, 40 верхних частей) выделено шесть типов изделий (рис. 2). По способу оформле-

Таблица 2. Индексы указателей формы сосудов с горловиной развитого комплекса малышевской культуры*

|

Указатель |

Сосуды открытых форм |

Сосуды закрытых форм |

||||

|

Тип 2 (1 экз.) |

Тип 3 (2 экз.) |

Тип 4 (2 экз.) |

Тип 5 (3 экз.) |

Тип 2 (14 экз.) |

Тип 3 (20 экз.) |

|

|

Высотный (ФА) |

0,81 |

1,03–1,19 |

0,88–1,03 |

0,97–1,12 |

0,69–0,91 |

0,90–1,50 |

|

Высотно-горловинный (ФБ) |

1,55 |

1,77–3,24 |

5,69–7,00 |

1,19–1,77 |

0,87–3,33 |

1,03–7,21 |

|

Широтно-горловинный (ФВ) |

1,04 |

1,08–1,15 |

1,02–1,08 |

0,99–1,08 |

0,76–1,02 |

0,64–0,97 |

|

Профилировки шейки (ФГ) |

0,06 |

0,21–0,25 |

0,01–0,03 |

0,06–0,25 |

–0,67–0,08 |

–0,17–0,13 |

|

Высотный тулова (ФД) |

0,79 |

0,99–1,09 |

0,88–1,03 |

0,97–1,12 |

0,69–0,91 |

0,52–2,10 |

|

Высотный плечика (ФЕ) |

0,75 |

0,45–0,84 |

2,33–2,37 |

0,23–0,45 |

0,27–1,14 |

0,25–1,51 |

|

Выпуклости плечика (ФЖ) |

–0,02 |

0,02–0,07 |

–0,04–0,02 |

0,02–0,05 |

–0,11–0,32 |

0,03–0,61 |

|

Широкодонности (ФИ) |

– |

0,46 |

0,27–0,63 |

0,56–0,73 |

0,16–0,71 |

0,35–0,78 |

*См. примеч. к табл. 1.

ния служебной части подтипы определены в двух из них (6 и 7), по характеру контура - в трех (6-8). Керамика этой подгруппы также достаточно однородна, что опять же обусловлено особенностями оформления венчиков. Наложение друг на друга полупрофилей сосудов и их графических моделей, как и в первой подгруппе, продемонстрировало отсутствие «эталонных» форм при наличии тенденции к складыванию таковых.

В целом сосуды без горловины открытых и закрытых форм (73 % образцов) -это средние, низкие и очень низкие изделия с узким, средним, широким и очень широким устьем. У них сильно приплюснутые, приплюснутые и округлые тулова со средними, высокими и очень высокими средне-, слабо- и очень слабовыпуклыми плечиками. Днища плоские, средние, широкие и очень широкие. Сосуды-«эталоны» отсутствуют.

В подгруппе сосудов с горловиной открытых форм (7 экз., 4,6 %: пять целых и две верхние части) выделено четыре типа (рис. 3). По способу оформления служебной части и по характеру контура сосудов в типе 2 определено по два подтипа. Зафиксированы плоскодонные и круглодонные образцы. Наложение друг

Рис. 2 . Формы сосудов без горловины развитого комплекса малышевской культуры.

1 - 9 , 11 - 22 - контуры; 10 , 23 - профили венчиков; 24 , 26 - полупрофили сосудов; 25 , 27 - их модели.

1 - 7 , 9 , 10а-в, ж-и , 11 , 13 , 15 , 17 , 18 , 20 - 22, 23а, в, г, е-м - Сучу; 8 - Иннокентьевка; 12, 23б - Кондон-Почта; 10г , 19 - Вознесенское; 10д, е , 14 , 16, 23д - Гася.

Рис. 3. Формы сосудов с горловиной развитого комплекса малышев-ской культуры.

1 – 5 , 7 – 17 – контуры; 6 , 18 – профили венчиков; 19 , 21 – полупрофили сосудов;

20 , 22 – их модели.

1 , 3 , 5 , 6а, б, д, 7 – 17, 18а–к – Сучу; 2, 6в – Вознесенское; 4, 6г – Гася.

на друга полупрофилей сосудов и их графических моделей позволило проследить некоторые признаки полупрофиля сосуда-«эталона». В подгруппе сосудов с горловиной закрытых форм (34 экз. или 22,4 %: 16 целых, верхние и нижние части 5 сосудов, 13 верхних частей) выделено два типа (рис. 3). По способу оформления служебной части в обоих определено по три подтипа, по характеру контура – в типе 1 пять, в типе 2 шесть. Наложение друг на друга полупрофилей сосудов и их графических моделей показало, что в центре графа, несмотря на отклонения вправо и влево, выявляется полупрофиль сосуда-«эталона».

В целом сосуды с горловиной открытых и закрытых форм (27 % образцов) представляют собой низкие, средние, высокие и очень высокие изделия. У них низкое, среднее, высокое или очень высокое и среднее, широкое или очень широкое горло; шейка с на- клоном внутрь либо слабопрофилирован-ная; приплюснутое, округлое или сильно вытянутое тулово с очень низкими, низкими, средними и высокими средне-, слабо и очень слабовыпуклыми плечиками. Днище плоское либо круглое, среднее, широкое и очень широкое. Сосуд-«эталон» выявляется в подгруппе изделий закрытых форм.

Корреляция всех показателей позволила определить основные признаки форм керамических сосудов развитого комплекса ма-лышевской культуры:

-

1) по высотному указателю (ФА): низкие и средние;

-

2) по высотно-горловинному указателю (ФБ): низко-, средне-, высоко- и очень вы-сокогорлые;

-

3) по широтно-горловинному указателю (ФВ): средне-, широко- и очень широ-когорлые;

-

4) по указателю профилировки шейки (ФГ): с наклоном шейки внутрь и слабопро-филированные;

-

5) по указателю высотности тулова (ФД): приплюснутые и округлые;

-

6) по указателю высотности плечика (ФЕ): средние, высокие и очень высокие;

-

7) по указателю выпуклости плечика (ФЖ): средне-, слабо- и очень слабовыпуклые;

-

8) по указателю широкодонности (ФИ): средне-, широко- и очень широкодонные.

Наложение друг на друга полупрофилей сосудов и их графических моделей продемонстрировало, что если у изделий без горловины складывание «эталонов» только наметилось, то у сосудов с горловиной отчасти уже реализовалось – у закрытых форм.

Сравнение полученных нами результатов морфологического анализа керамики раннего [Filatova, 2015] и развитого малышевских комплексов выявило как сходство, так и различия. Однако последние не являются определяющими, поскольку фиксируются не во всех группах сосудов. Сопоставление индексов (табл. 3) показало совпадение практически по всем указателям. Различия наблюдаются только у высокогорлых сосудов (ФБ) и изделий с очень низкими плечиками (ФЕ). Полное совпадение индексов зафиксировано по широтно-горловинному указателю (ФВ) и указателю профилировки шейки (ФГ). Заметим, что речь идет о служебных частях сосуда, которые являются индикаторами культурной принадлежности изделий. На наш взгляд, это говорит как о преемственности, так и о внутренней динамике гончарной традиции. Наложение друг на друга полу-

Таблица 3 . Индексы указателей формы сосудов раннего и развитого комплексов малышевской культуры

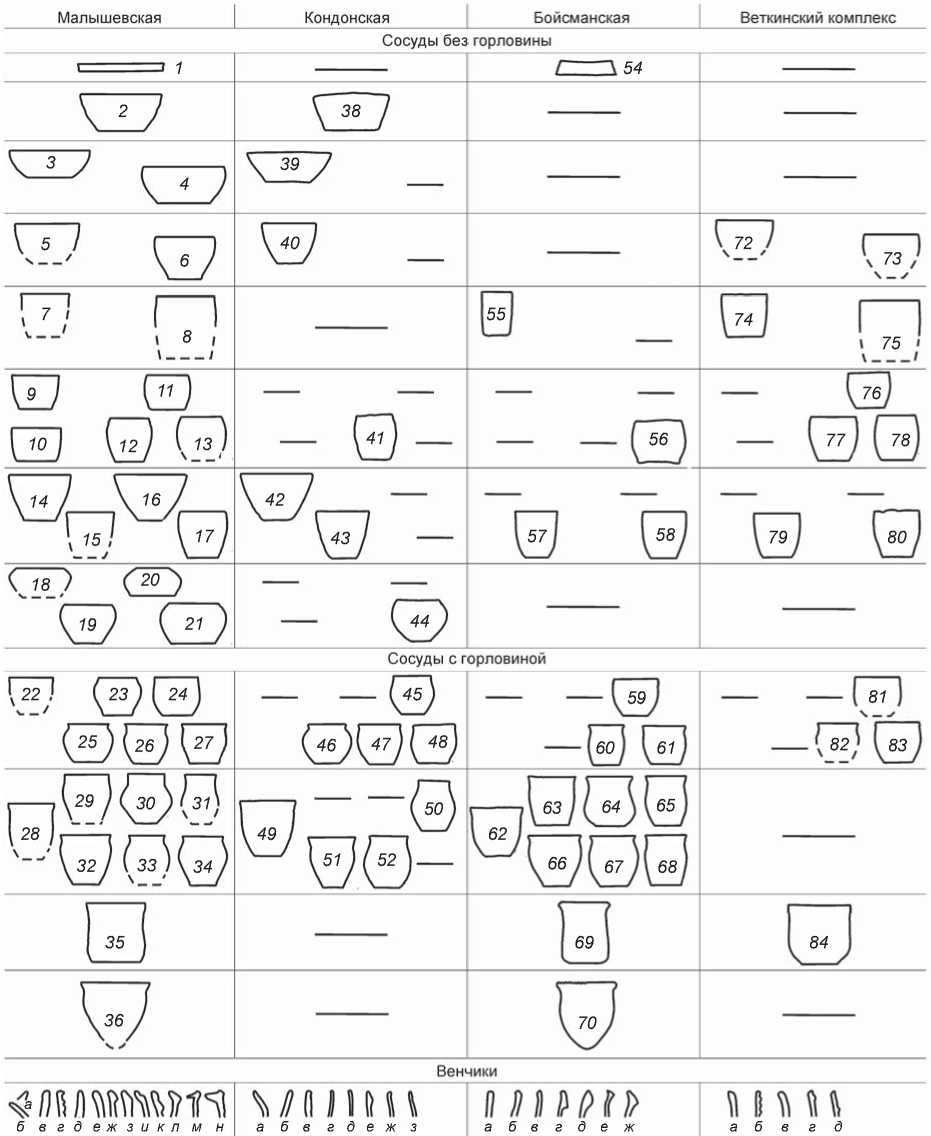

Сравнение малышевской керамики с кондонски-ми, бойсманскими и веткинскими материалами выявило некоторое сходство в их морфологии (рис. 4). Наиболее близка формам малышевских сосудов без горловины кондонская (поздний комплекс) и веткин-ская керамика. У изделий с горловиной аналогии прослеживаются в кондонской и бойсманской культурах. Суммируя данные, отметим, что в плане морфологического сходства с малышевской керамикой на первом месте стоит бойсманский комплекс, на втором – кон-донский, на третьем – веткинский. Наложение друг на друга полупрофилей сосудов и их графических моделей также показало близость нижнеамурской и приморской керамики. Некоторое сходство зафиксировано и в моделировании венчиков. Таким образом, сравнительный анализ приамурских и примор- ских материалов выявил разную степень корреляции морфологии сосудов среднего неолита на юге Дальнего Востока.

Заключение

Исследование керамики развитого комплекса малы-шевской культуры по программе В.Ф. Генинга выявило общие и специфические признаки морфологии глиняных сосудов, определило основные черты традиции их формообразования. В целом можно говорить о двух ведущих формах. Это плоскодонные закрытые сосуды с горловиной и без нее. Наличие изделий открытого типа (с горловиной и без нее), по-видимому, указывает на попытки создать своего рода «промежуточные» варианты между двумя ведущими формами, что подтверждается и относительной немногочисленностью такой керамики. Сложившаяся ситуация, скорее всего, результат не только внутренней динамики гончарной традиции, но и влияния извне. Методика Х.А. Нордстрёма позволила проследить тенденции к складыванию «эталонных» форм в гончарстве поздних «ма-

шитшп мллш мтнм ниш

о пр стуфх ц чшщ э иклмнопрсзиклмнопре ж зиклм

37 53 71 85

Рис. 4. Средненеолитические сосуды Нижнего Приамурья и Приморья.

1 - 36 , 38 - 52 , 54 - 70 , 72 - 84 - контуры; 37 , 53 , 71 , 85 - профили венчиков.

Малышевская культура: 1 - 5 , 7 - 11 , 15 - 17 , 19 - 34 , 36, 37а-в, е-и, л, н-ш, э - Сучу, 6, 37г - Кондон-Почта, 12 , 13 , 35, 37к, м, щ -Гася, 14 - Иннокентьевка, 18, 37д - Вознесенское; кондонская культура: 38 - 52, 53а-с - Кондон-Почта; бойсманская культура (по: [Жущиховская, 1998; Морева, 2003; Морева, Попов, 2003; Попов, Чикишева, Шпакова, 1997]): 54 , 57 - 70, 71а-р - Бойсмана-2, 55 , 56 - Бойсмана-1; веткинский комплекс (по: [Батаршев, Дорофеева, Морева, 2010]): 72 , 74 , 76 , 80 , 81 , 83, 85а, в-м - Ветка-2, 73 , 84, 85б - Бойсмана-2, 75 - Лузанова Сопка-2, 77 , 79 , 82 - Шекляево-7; 78 - Перевал.

лышевцев», что также указывает на попытки создать «промежуточные» образцы.

Корреляция малышевской керамики с кондонской, бойсманской и веткинской определила разную степень связей. В случае «малышевцев» и «бойсман-цев» наиболее вероятным объяснением является постоянное взаимодействие носителей этих культур. О длительных контактах свидетельствует нахождение керамики «бойсманского» типа на малышевских памятниках [Морева, Батаршев, 2009]. Сравнительно меньшее взаимное влияние было характерно для «ма-лышевцев», «кондонцев» и «веткинцев».

Таким образом, сравнение нижнеамурских и приморских материалов выявило сходсто и различия на разных уровнях: стадиальном, региональном и культурном. К признакам сходства следует отнести: 1) превалирование изделий закрытых форм (стадиальный), 2) тенденцию к преобладанию сосудов с горловиной (региональный), 3) внутритиповое разнообразие изделий с горловиной закрытых форм (культурный). Отличие заключается в доминировании в малышевском развитом комплексе сосудов без горловины с закрытым устьем.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036). Автор статьи выражает признательность главному научному сотруднику, заведующему сектором археологии неолита Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск) д-ру ист. наук В.Е. Медведеву за предоставленную возможность ознакомиться с коллекциями, а также за полезную информацию о материалах.

Список литературы Морфологический анализ глиняных сосудов развитого комплекса малышевской неолитической культуры (Нижнее Приамурье)

- Батаршев С.В., Дорофеева Н.А., Морева О.Л. Пластинчатые комплексы в неолите Приморья (генезис, хронология, культурная интерпретация) // Приоткрывая завесу времени: к 80-летию Жанны Васильевны Андреевой. - Владивосток: Рея, 2010. - С. 102-156.

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. - М.: Наука, 1978. - 272 с.

- Бобринский А.А. О методике изучения форм глиняной посуды из археологических раскопок // Культуры Восточной Европы I тысячелетия. - Куйбышев: Изд-во Куйбыш. гос. ун-та, 1986. - С. 137-157.

- Генинг В.Ф. Программа статической обработки керамики из археологических раскопок // СА. - 1973. - № 1. -С. 114-136.

- Глушков И.Г. Керамика как археологический источник. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. - 328 с.