Морфологический анализ в оценке памятников культурного наследия

Автор: Башкатов Владимир Семенович

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Оценка всех видов собственности

Статья в выпуске: 12 (99), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье речь идет об оценке зданий - объектов культурного наследия с использованием морфологического ана- лиза, который является более объективным в сравнении с различными предлагаемыми системами коэффици- ентов и может быть применен для оценки практически любых объектов. На примере использования затратного подхода принципиально показано, как можно выделить нематериальный актив, присущий каждому памятнику культурного наследия, и учесть его стоимость при оценке. Разработка методики оценки памятников культурного наследия на основе морфологического анализа позволит избежать ошибок, связанных с назначением различного уровня рангов и других коэффициентов, что в итоге позволит получить объективную стоимость объекта.

Объект культурного наследия, затратный подход, рыночная стоимость, принцип наиболее эф- фективного использования, нэи, восстановительная стоимость здания, техническая экспертиза, физический износ, функциональное устаревание, морфологический анализ, архитектурные принципы, архитектурные решения, архитектурные элементы, архитектурная модель, архитектурно-планировочные и объемно-планировочные коэффициенты, объект-аналог, нематериальный актив

Короткий адрес: https://sciup.org/170151870

IDR: 170151870

Текст научной статьи Морфологический анализ в оценке памятников культурного наследия

Для оценки стоимости нематериальных активов используются метод рейтинга и другие. Прослеживается некоторая аналогия с оценкой товарного знака, имиджа и т. п.

Учет в оценке исторических эпох создания памятников истории, культуры и архитектуры

Каждой эпохе, в которой был создан памятник культурного наследия, необходимо присвоить рейтинги. Такие рейтинги должны определяться совместно архитекторами и реставраторами, то есть профессионалами своего дела. Выделяют следующие эпохи:

-

• от Античности до Средневековья – до 950 года;

-

• Романовский период – 950–250 годы;

-

• Готика – 1250–1520 годы;

-

• Ренессанс (эпоха Возрождения) – 1520–1650 годы;

-

• Барокко – 1650–1770 годы;

-

• Классицизм – 1770–1840 годы;

-

• Историзм – 1840–1918 годы;

-

• Рационализм – 1918–1955 годы;

-

• Суперрационализм – 1955–1994 годы;

-

• Современная – после 1994 года.

Эпоха Суперрационализма отмечена тем, что в период с 1955 по 1994 год дома первых и других массовых серий не отвечали требованиям эргономики. Например, толщина кирпичных стен составляла 51 см, а теплотехнический расчет показывает, что толщина кирпичной стены должна быть 78 см; высота помещения 2,5 м, а по эргономическим требованиям – не менее 3,2 м при площади помещения 24 м3 и т. п. Массовое дешевое строительство после окончания Великой Отечественной войны решало ар-хиважную социальную задачу – дать людям квартиры, вытащив их из землянок, подвалов и подобных помещений. В основном эта задача была решена к 1970 году. В 1994 году нормы проектирования зданий стали возвращаться к «старым» нормам, и этот процесс продолжается.

Учет в оценке основных архитектурных элементов

К архитектурным элементам относятся крыши, лестницы и террасы, фонтаны и скульптуры, фасады и их характерные детали, порталы, эркеры и лоджии, окна, архитектурные орнаменты, скульптура в архитектуре, интерьер и его убранство, опоры, двери, внутренние лестницы, камины и печи, убранство интерьеров (мебель, светильники), культовые помещения, обрамления оконных и дверных проемов, арки, русты и замковые камни, видимые балки, козырьки, консоли, кронштейны и переходные детали, фонари и столбы, подиумы и пьедесталы, многие другие архитектурные элементы, детали, фрагменты и их ансамбли. Мы не приводим более подробный перечень архитектурных элементов, поскольку он занял бы несколько десятков страниц.

В архитектурном декоре нет мелочей, так как даже самая незначительная по раз- мерам деталь может либо усилить художественный эффект, либо, напротив, загубить фасад или интерьер. Вот почему так важно учитывать в оценке памятников архитектурные элементы.

Учет в оценке соразмерности архитектурных элементов

Стили и проекты. Учет системы композиций и пропорций. Учет знаний и мастерства зодчих, их образования

Здания, их части, комнаты мы воспринимаем относительно соседних элементов и размеров самого человека. Такие соизмеримые свойства, как геометрические формы, гладкая или шершавая фактура поверхности, длина, ширина, глубина помещения, воспринимаются через отношения тождества, нюанса, контраста частей и масштабности, пропорциональности целого. Поясним эти определения.

Тождество – равенство соизмеримых признаков. Повторение тождественных элементов образует метрическую закономерность. Тождественность линейных измерений пространственной формы (куб, шар) служит выражением ее внутреннего равновесия, статичности, неподвижности.

Нюанс – отношение, при котором сходство выражено сильнее, чем различие. Признаки сходства связывают ритмический ряд. Нюансное отношение граней пространственной формы (прямоугольник, близкий к квадрату) также не преодолевает инерцию покоя.

Контраст – отношение, при котором преобладает различие однородных свойств. Ряд контрастных элементов объединяется противоположностью признаков. Контраст порождается не просто разностью, несходством, а полярностью, противоположностью свойств. Контрастность элементов пространственной формы рождает ее динамичность, ощущение движения в сторону преобладающей величины.

Как и все другие средства организации пространственной формы, тождество, нюанс и контраст не могут быть произвольно избранными отношениями. Пространственная структура с различными соотношения- ми возникает в архитектуре в соответствии с назначением здания и конструктивными возможностями.

Обычные примеры контрастного сопоставления в архитектуре – это контрасты высоких и низких, плоских и объемных, больших и малых форм. Контрастными могут быть и такие свойства, как замкнутость и раскрытость, тяжесть и легкость. Контрасты цвета (дополнительные цвета) и фактуры (гладкое – шероховатое) дополняют сопоставление объемов.

Контраст подчеркивает свойства форм, делает их более впечатляющими; нюансы, напротив, сближают несхожее, сглаживают различия. Контрастные и нюансовые отношения создают оптические иллюзии, которые усиливают впечатление от архитектурной композиции при восприятии. Вертикальная составляющая кажется нам больше горизонтальной, даже если их размеры в натуре равны. Геометрическая фигура, вписанная в более крупную фигуру, кажется заметно меньше, чем равная ей по размеру, но соседствующая с более мелкими. Уменьшая размеры окон на фасаде, можно добиться большей монументальности. Большое пространство кажется еще более обширным, если оно раскрывается сразу после маленького и затесненного.

Нюансы между элементами ряда вызывают иную иллюзию. Действительная разница величин крайних элементов ряда кажется совершенно неправдоподобной, ошибка при зрительной оценке составляет до 20 процентов.

Контрастные и нюансовые отношения нередко выступают в роли элементов, определяющих масштаб архитектурной композиции.

Масштаб – отношение, позволяющее определить неизвестную величину в соотношении с известной. Чтобы человек мог реально воспринимать величину объекта, ему необходимо хотя бы подсознательно сравнивать размеры здания и деталей с чем-либо хорошо известным. Архитектурный масштаб – степень крупности архитектурных форм по отношению к человеку.

Отношение человек – здание может рассматриваться в трех аспектах:

-

• антропометрические данные о человеческом росте и основных параметрах человеческой фигуры (аспект является основным при определении физической величины здания);

-

• социально-пространственные параметры помещений исходя из условий социального общения, взаимодействия людей;

-

• анализ гармоничного взаимодействия различных композиционных средств и их связи с человеком, для которого создано здание.

Архитектурный масштаб выступает и как средство архитектурной композиции, и как художественное качество формы. Значимость здания, его крупномасштабность отнюдь не равнозначны крупным размерам здания. Нередко можно наблюдать, что крупное здание не воспринимается таким, каким оно является на самом деле, а здания одной и той же величины производят впечатление различных по высоте. Фактические размеры здания и его масштаб находятся в прямой зависимости. Взаимосвязь размеров архитектурного сооружения и его масштаба проявляется через соотношения общей массы здания и его членений.

Масштаб здания задается уже на начальных стадиях разработки его плана. Каждое здание проектируется с учетом его функционального назначения, и в соответствии с этим устанавливаются его габариты и взаимосвязь внутреннего пространства. Масштаб экстерьера задается системой членений объема, соотношением частей и целого. Зрительная величина здания зависит от его связи с окружающим пространством, ландшафтом, соседними объектами. Воспринимая объект, человек сознательно или подсознательно сравнивает его со своими размерами и моделирует возможные сценарии поведения людей.

Масштабная выразительность архитектурной композиции во многом зависит от знания законов зрительного восприятия и умения корректировать зрительные иллюзии. Рассмотрим некоторые из этих законов.

Расчлененная форма кажется крупнее нерасчлененной. Это особенно заметно при горизонтальных членениях. Однако размер этих членений имеет предел, так как мелкие членения, использованные в большом количестве, вновь «собирают» форму, зрительно превращая ее в нерасчлененную целостность.

Светлая поверхность всегда кажется больше, чем темная, одинаковая с ней по размерам. Одинаковые по размеру темные и светлые элементы, размещенные на однородной поверхности, будут выглядеть разными: большим будет казаться светлый элемент на темном фоне.

Форма одного и того же размера, расположенная на небольшом поле или в окружении мелких фигур, будет казаться больше такой же формы, но на большом поле в окружении больших фигур.

Вертикальные линии и формы кажутся по размеру больше равных им в натуре горизонтальных линий и фигур.

Формы с преобладанием горизонтальных членений кажутся ниже, чем нерасчле-ненные формы или формы, расчлененные вертикально.

Формы, в которых преобладают вертикальные размеры, кажутся еще выше при наличии горизонтальных членений, чем не-расчлененные формы или формы, вытянутые вверх с вертикальными членениями.

Пропорции в архитектуре означают отношение подобных отрезков или фигур. Пропорциональный строй сооружения должен отвечать основному требованию гармонии – сочетать единство и многообразие. Цельность – условие существования композиции, многообразие необходимо для ее содержательности.

Отношения соответствующих сторон подобных фигур равны между собой. Расположенные рядом или одна на фоне другой подобные фигуры образуют взаимосвязанную композицию. Например, при расположении большого проема на плоскости стены или для согласования формы чередующихся простенков и окон можно использовать подобные прямоугольники. Диагонали подобных прямоугольников параллельны (при параллельном расположении соответству- ющих сторон), поэтому для построения простейшей пропорциональной зависимости между прямоугольными плоскостями необходимо следить, чтобы их диагонали были либо параллельны, либо перпендикулярны друг другу. Принцип геометрического подобия применялся еще в Древней Греции для установления соразмерности крупных частей здания и их деталей. Последовательный ряд подобных фигур может быть связан двумя основными видами закономерности возрастания, основанными на геометрической или арифметической прогрессии. Особые свойства, чрезвычайно существенные для создания системы соразмерности, возникают в геометрической пропорции, если ее последний член приравнять к сумме двух первых. Такую пропорцию называют «золотой» или «золотым сечением».

« Золотое сечение » выражает идею деления целого на свои подобия таким образом, что возникающие величины, складываясь, могут воссоздать исходный размер, а полученные отрезки гармоничны во всех сочетаниях. В количественном выражении ряд «золотого сечения» представляется такой последовательностью: 0,056; 0,090; 0,146; 0,236; 0,382; 0,618; 1,000... и т. д.

Отношение любых соседних чисел ряда выражается числом 0,618 . В «золотом сечении» деление отрезка легко осуществляется графически, в то время как весь ряд состоит из иррациональных чисел.

Многие, если не большинство, произведений искусства, поражающих нас своей гармонией, имеют внутренние закономерности, основанные на пропорции «золотого сечения», но это, конечно, не единс- твенное условие превращения сооружения в произведение искусства.

Эти положения должны учитываться при оценке нематериальных активов памятников архитектуры. Иными словами, изучение и учет в оценке независимых переменных, которые в итоге выражаются через трудоемкость и соотношение трудоемкости выполнения тех или иных архитектурных конструктивных элементов, позволят учесть полноту авторства зодчих , а не назначенные рейтинги, ранги и т. п., и это будет объективной оценкой творчества зодчих и мастеров, построивших великолепные здания и ансамбли.

Как это может быть реализовано, рассмотрим далее.

Архитектурные элементы, стили и проекты, включающие тождество, нюанс, контраст, масштаб, масштабную выразительность, пропорции, будут учитываться при реализации построенных морфологических таблиц (матриц).

Описывать сформированные архитектурные (технические) решения следует, используя по одному способу реализации из каждой независимой переменной. То или иное сочетание способов реализации всех независимых переменных и составляет вариант архитектурного (технического) решения.

Форма, удобная для разработки вариантов архитектурного (технического) решения объекта представлена в таблице 3. В ней указываются код архитектурного (технического) решения, зависимые переменные Yi , а также способы реализации каждой независимой переменной Xij .

Таблица 3

Разработки вариантов архитектурного (технического) решения (АР) объекта

|

Независимая переменная Y 1 |

Независимая переменная Y 2 |

Независимая переменная Y n |

Код АР |

|||||||||

|

Х 11 |

Х 12 |

Х 13 |

Х 14 |

Х 21 |

Х 22 |

Х 23 |

Х 24 |

Х 31 |

Х 32 |

Х 33 |

Х 34 |

|

|

- |

1 |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

X 12 X 21 X 31 |

|

1 |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

X 11 X 22 X 31 |

|

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

1 |

- |

1 |

- |

- |

- |

X 13 X 23 X 31 |

Единицы в ячейках на пересечении строк и столбцов таблицы означают использование того или иного способа реализации каждой независимой переменной в конкретном варианте архитектурного (технического) решения. Полученному архитектурному (техническому) решению присваивается код в соответствии с обозначениями способов реализации, принятых в выбранном варианте для выполнения каждой независимой переменной.

Всего число архитектурных (технических) решений будет равно произведению сумм числа способов реализации каждой независимой переменной. В условиях таблицы 3 можно получить 64 варианта архитектурных (технических) решений.

Функциональные структуры архитектурных (технических) решений практически решают выделение указанных независимых переменных. Таким образом, первая задача морфологического анализа может решаться с использованием функциональных структур.

Для решения второй задачи можно использовать существующие классификации выделенных архитектурных элементов зданий.

Описания независимых переменных и способов их реализации оформляются так, как показано в таблице 4. Полученная морфологическая таблица является основой для синтеза архитектурных (технических) решений.

Таблица 4

Морфологическая таблица

|

Наименование независимой переменной |

Обозначение |

Наименование способа реализации |

Обозначение |

|

Y 1 |

Х 11 |

||

|

Х 12 |

|||

|

Х 13 |

|||

|

Y 2 |

Х 21 |

||

|

Х 22 |

|||

|

Х 23 |

|

Y n |

Х n 1 |

||

|

Хn 2 |

|||

|

Х n 3 |

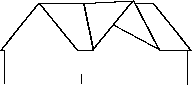

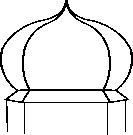

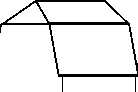

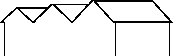

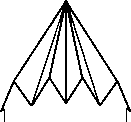

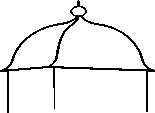

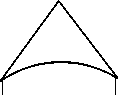

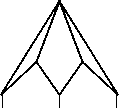

Морфологическая таблица по архитектурным (и другим) элементам составляется от простого к более сложному, с учетом изложенного. Для наглядности это положение продемонстрировано рисунком 6, на котором наиболее широко распространенные виды крыш представлены в порядке от простых к более сложным.

При этом ранги будут определяться через трудоемкость выполнения работ при сооружении тех или иных видов крыши. Возникают вопросы, где взять данные о трудоемкости выполнения работ, как она будет определяться? Ответ очень простой, и его можно получить в сборниках расценок на выполнение тех или иных видов работ, например в сборнике Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001-12, ТЕР-2001-12, сборник № 12 «Кровли») или в сборнике ТЕРрр-2001-06 СПб «Реставрация и воссоздание кровель». Информацию об иных архитектурных элементах можно найти и в других сборниках, например в ФЕР-2001; ТЕР-2001 СПб; сборнике № 15 «Отделочные работы». ГЭСН-2001.

Двухскатная крыша

Односкатная крыша

Вальмовая крыша

Полувальмовая крыша

Вальмовая крыша с козырьком

Мансардная крыша с фронтоном

Мансардная вальмовая крыша

Бочкообразная крыша

Крестовая крыша

Луковичная глава

Мансардная крыша с дополнительным скатом

Шедовая крыша

Складчатая конусообразная крыша

Сомкнутая кровля

Круглая односкатная крыша

Коническая крыша

Пирамидальная крыша

Купольная крыша

Ромбовидная крыша

Скатная крыша с луковицей

Рис. 6. Виды крыши3

В общем случае трудоемкость выполнения видов работы определяется через стоимость человеко-час и машино-час. Время, затраченное на возведение того или иного архитектурного (или любого другого) элемента, стоит денег, вот это и необходимо заложить в морфологические таблицы. Ранги рассчитываются через рассчитанные значения трудоемкости выполнения работ либо отношение человеко-час, либо через стоимость.

Ранг – это отношение трудоемкости выполнения, например, двухскатной крыши к трудоемкости выполнения односкатной крыши и т. п., при этом за точку отсчета выбирается самый простой элемент. Пример расчета рангов одного элемента крыши приведен в таблице 5.

Таблица 5

Пример расчета рангов одного элемента крыши 4

|

Наименование работ, материалов и конструкций |

Е ф S Т 1 S Ф 1 о. S Ф Ct 1 UJ О S |

ii? Seo s б'о ^> Й |

* 8 5 ^ “ о 5 4 ф e X O'O g-e g c § ^й |

8§ .о 2 ф ьS § ioT S S m E о о 2 S 5 E °-i ,0.0 |

E 8 3 S |

|

Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,5 мм; простых – оцинкованной сталью |

м2 |

20,64 |

11,54 |

1,04 |

1,0 |

|

Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,5 мм; средней сложности – оцинкованной сталью |

м2 |

25,12 |

15,89 |

1,35 |

1,3 |

|

Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,5 мм; простых – оцинкованной сталью |

м2 |

33,76 |

24,68 |

1,82 |

1,0 |

|

Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,5 мм; средней сложности – оцинкованной сталью |

м2 |

40,35 |

31,12 |

2,12 |

1,16 |

|

Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,5 мм; сложных – оцинкованной сталью |

м2 |

49,89 |

39,78 |

2,71 |

1,5 |

|

Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм; по каменному основанию – одинарным фальцем размером 2,0 дм2 |

м2 |

417,12 |

416,02 |

30,68 |

5,89 |

|

Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм; по каменному основанию – одинарным фальцем размером 3,0 дм2 |

м2 |

278,27 |

277,17 |

20,44 |

3,92 |

|

Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм; по каменному основанию – одинарным фальцем размером 5,0 дм2 |

м2 |

179,46 |

178,36 |

12,15 |

2,33 |

|

Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм; по каменному основанию – одинарным фальцем размером 9,0 дм2 |

м2 |

126,61 |

125,51 |

8,55 |

1,64 |

|

Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм; по каменному основанию – одинарным фальцем размером 11,0 дм2 |

м2 |

100,48 |

99,38 |

6,77 |

1,3 |

|

Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм; по каменному основанию – одинарным фальцем размером 15,0 дм2 |

м2 |

77,58 |

76,48 |

5,21 |

1,0 |

Выводы ществующих норм и расценок (ЕР или ЕРрр,

УРрр).

-

1. Ранги можно рассчитать на основе су- 2. Ранги можно рассчитать с применени-

- ем различных коэффициентов, например коэффициента насыщенности – отношение площади архитектурных элементов к площади фасада с учетом сложности их исполнения (для расчета можно воспользоваться паспортом фасада здания).

-

3. Ранги можно определить с помощью экспертного опроса архитекторов, реставраторов.

-

4. Морфологическая таблица составляется по всем архитектурным элементам (и другим составляющим) от простого к более сложному, с учетом изложенного. При этом осуществляется учет удельных весов архитектурных элементов и других составляющих объекта оценки (учет насыщенности элементами) в восстановительной стоимости здания.

-

5. Учет историко-культурной значимости осуществляется путем определения перечня взаимонезависимых нематериальных факторов, отражающих основные ценностные характеристики объекта оценки как объекта культурного наследия.

-

6. Количественное значение каждого i -го нематериального фактора (стоимость фактора) СФi рассчитывается по формуле:

СФ , = ВС, х К, (3)

где ВСi – восстановительная стоимость подлинной части i -го элемента объекта оценки;

Кi – безразмерный коэффициент i -го независимого фактора, определенный по результатам проведения морфологического анализа (в том числе архитектурных элементов) здания.

Заключение

Морфологический анализ широко используется в различных областях науки и техники. Морфологический анализ зданий и ансамблей памятников культурного наследия может стать инструментом более объективной оценки их стоимости для различных целей и назначения. Морфологический анализ не является панацеей при определении стоимости. Его выполнение довольно трудоемко и требует работы не только оценщиков, но и специалистов, ра- ботающих с памятниками культурного наследия – архитекторов, реставраторов, искусствоведов, скульпторов, дизайнеров, мастеров, археологов и многих других. Разработав методику оценки памятников культурного наследия на основе морфологического анализа, мы избежим ошибок, связанных с назначением различного уровня рангов и различных коэффициентов, в итоге получим объективную стоимость, а не назначенную.

В настоящей статье представлены только общее направление и подход к использованию морфологического анализа в оценке памятников культурного наследия. Создание методики – это большая, но реально выполнимая работа.