Морфолого-орнаментальные группы керамики с поселения эпохи энеолита Новоильинка III в Северной Кулунде

Автор: Кирюшин К.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В материалах памятника Новоильинка III (Северная Кулунда), датируемых первой половиной III тыс. до н.э., встречена отступающе-накольчато-ямочная, гребенчато-ямочная и ямочная керамика. Она находит аналогии в керамических комплексах т.н. гребенчато-ямочной, ямочно-гребенчатой и отступающе-накольчато-ямочной общности, ареал которой протянулся от лесной зоны Восточной Европы (Прибалтика) до Верхнего Приобья. Наиболее ярко выражены черты сходства с керамикой байрыкского (Бараба) и кипринского (Верхнее Приобье) типов.

Энеолит, поселение, керамика, культурная принадлежность, орнаментальные традиции, техника орнаментации

Короткий адрес: https://sciup.org/145145690

IDR: 145145690 | УДК: 903.2+903.08 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.1.028-039

Текст научной статьи Морфолого-орнаментальные группы керамики с поселения эпохи энеолита Новоильинка III в Северной Кулунде

К сожалению, эпохи неолита и энеолита являются одним из наименее изученных периодов в древнейшей истории юга Западной Сибири. Это обусловлено как субъективными, так и объективными причинами. Первые связаны с различными подходами исследователей к определению терминов «неолит» и «энеолит» и хронологических рамок данных эпох [Матющенко, 1973, с. 97; Кирюшин Ю.Ф., 2002, с. 10–15; Молодин, Бобров, 1999, с. 6]. С середины XX в. и до наших дней несколько раз менялось представление о нижней хронологической границе эпохи металла. В результате этого процесса была пересмотрена неолитическая интерпретация большинства памятников лесостепной зоны Западной Сибири.

Объективная проблема в изучении поселенческих комплексов неолита и энеолита на юге Западной Сибири связана с характером имеющихся в нашем распоряжении источников. На территории степного и лесостепного Алтая это памятники с разрушенным культурным слоем. Археологические коллекции с них представлены сборами с поверхности. На поселениях обнаружены культурные остатки различных исторических периодов от мезолита до Средневековья. В результате механического смешения разновременных артефактов комплексы неолита и энеолита невозможно отделить друг от друга и от материалов более ранних и более поздних эпох.

Складывается парадоксальная ситуация, когда появляются обобщающие работы, строятся периодиза-ционные схемы, выделяются неолитические культуры

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 1, 2015 © Кирюшин К.Ю., 2015

[Кунгуров, 2007; Шмидт, 2005], а на огромной территории Алтайского края, включающего разные физико-географические зоны (Рудный, степной и лесостепной Алтай, Барнаульско-Бийское При-обье, отроги Салаирского кряжа, Приобское плато и т.д.), для поселенческих комплексов неолита и энеолита имеется только одна радиоуглеродная дата – 7 340 ± 175 л.н. (СОАН-2990) для поселения Корначак-2 [Кунгуров, 1997, с. 102].

В настоящий момент требуется ревизия всех материалов неолита и энеолита Алтая. Особое внимание должно быть направленно на выяснение хронологии и периодизации памятников, и только после этого следует решать вопросы их культурной принадлежности.

После работ в Карасукском р-не Новосибирской обл. Западно-сибирского отряда Института археологии АН СССР под руководством М.Ф. Косарева [Куйбышев, 1976], когда были проведены раскопки на двух памятниках, все остальные коллекции эпохи неолита получены в результате сборов подъемного материала на поселениях Усть-Курья (около одноименного села), Кабанье и Береговое (на оз. Кабаньем) [Кунгуров, Удодов, 1990, 1993], Устьянка-Водопой (на том же озере у с. Устьянка Бурлинско-го р-на Алтайского края) [Гельмель, 1995; Кирюшин К.Ю., Ситников, Сафронов, 2012]. Эти материалы с разрушенных памятников представляют достаточно мозаичную картину. Их фрагментарность не позволяет даже в общих чертах реконструировать этнокультурные процессы на территории Кулундин-ской степи в эпохи неолита и энеолита.

Археологические объекты Кулунды располагаются в своеобразной буферной зоне между крупными ареалами культур лесостепного Алтая, Казахстана и Ба-рабы. Поселение Новоильинка III – это стратифицированный памятник, культурный слой которого дошел до нашего времени в неразрушенном состоянии, что является большой редкостью. Без всякого сомнения, его исследование позволит приблизиться к реконструкции этнокультурных процессов на территории юга Западной Сибири в эпоху энеолита.

История изучения поселения Новоильинка III

Памятник Новоильинка III (рис. 1) открыт в 2004 г. С.М. Ситниковым, под руководством которого в 2005–2006 гг. вскрыто ок. 40 м2 [Кирюшин К.Ю., Ситников, 2013, с. 210]. По костям животных, найденным на поселении, получена серия радиоуглеродных дат: 4 270 ± 170 л.н. (Ле-7534), 4 585 ± 170 (СОАН-8318), 4 310 ± 110 (СОАН-8319), 4 250 ± 120 л.н. (СОАН-8320), которые позволяют датировать его

Рис. 1. Карта-схема расположения памятника Новоильинка III.

серединой – второй половиной III тыс. до н.э. Калибровка этих дат почти на 1000 лет удревняет культурный слой памятника. Разброс значений по 1 σ (вероятность 68,2 %) занимает интервал от 3650–3600 до 2650–2630 гг. до н.э., по 2 σ (95,4 %) – от 3700– 2850 до 3500–2400 гг. до н.э. Таким образом, максимальный разброс со ставляет 1020–1300 лет, а минимальный – 650–950 лет. Это очень значительный интервал. Скорее всего, процесс формирования культурного слоя памятника происходил в течение более короткого промежутка времени. С учетом калибровки радиоуглеродных дат материалы поселения можно отнести к первой половине III тыс. до н.э.

В 2010–2013 гг. на памятнике исследовано 560 м2. Находки (керамика, каменные артефакты и кости животных) концентрировались на площади 360 м2 в центральной части раскопа и около прокала в восточной. В центральной части они были связаны с «пятнами» гумусированной супеси, которые имели аморфные границы по горизонтали и вертикали. Фрагменты одних и тех же сосудов залегали на разных глубинах от 0,35 до 0,85 м.

Условия залегания материалов вызывали вопросы. Выдвигались различные гипотезы о формировании культурного слоя памятника, в т.ч. предположение, что исследованный в 2010–2013 гг. участок представляет собой русло древнего водотока (старица р. Бурла), куда выбрасывались мусор и пищевые отходы [Там же]. Работы 2014 г. позволили дать ответы на некоторые вопросы. Было исследовано очередное «пятно» размерами 5,0 × 5,5 м и глубиной 1,55 м. Его гумусированное заполнение темно-серого и местами черного цвета прорезает светло-серый песок и заканчивается на уровне глины. С северной стороны «пятна» стенка практически вертикальная, а с южной к нижнему уровню (глине) ведут ступени. Археологические находки были связаны с гумусированным заполнением и отсутствовали в окружающем песке.

Фрагменты одних и тех же сосудов залегали на разных глубинах от 0,40 до 1,55 м.

Есть все основания предполагать, что в зону раскопа попал производственный объект, условно названный глинищем, – место, где энеолитическое население брало глину. В процессе раскопок отобраны разнообразные образцы для того, чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутое предположение. В качестве рабочей гипотезы принято, что этот производственный объект имел перекрытие из органического материала, в процессе археологизации которого образовались гумусированные «пятна». Возможно, он по каким-то причинам оказался заброшенным после обрушения кровли, но до полного ее разложения стал использоваться как место для выброса мусора и пищевых отходов.

Фрагменты от одних и тех же сосудов «рассеяны» не только по вертикали, но и по горизонтали (до 8–10 м). Черепки, найденные около прокала в восточной части раскопа, апплицируются с находками из «пятен» в центральной части. Стоит отметить, что обломки сосудов различных морфолого-орнаментальных групп залегали совместно.

Тенденция к переходу от пластинчатой техники производства орудий к отщеповой служит хронологическим маркером выделения этапов развития неолитических культур [Зайберт, 1993, с. 185; Моло-дин, Бобров, 1999, с. 6]. По результатам анализа каменной индустрии поселения Новоильинка III, в ней отсутствуют следы пластинчатой техники, все орудия изготовлены из отщепов, что характерно для энеолита. Причем, судя по полученным радиоуглеродным датам, материалы памятника относятся к рубежу этой эпохи и бронзового века.

Керамика с поселения Новоильинка III

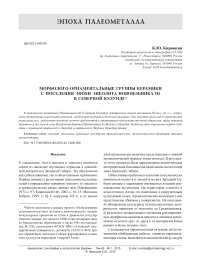

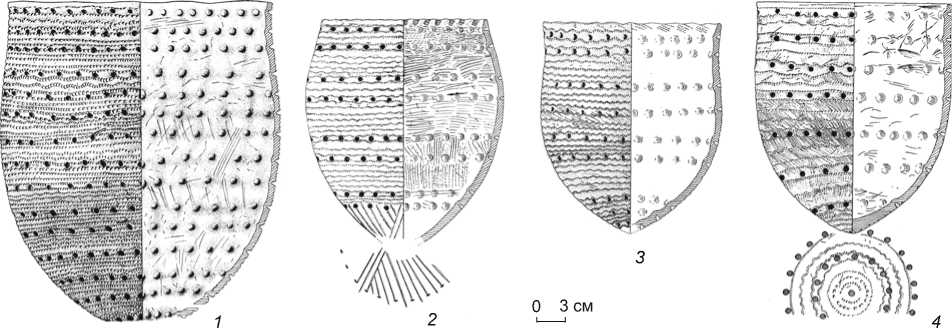

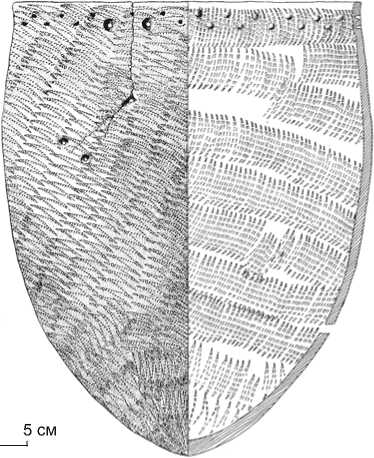

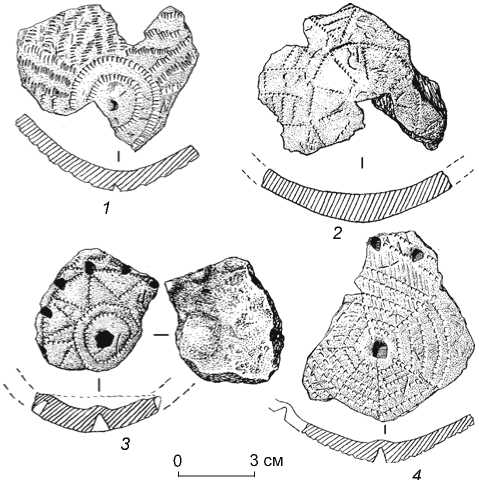

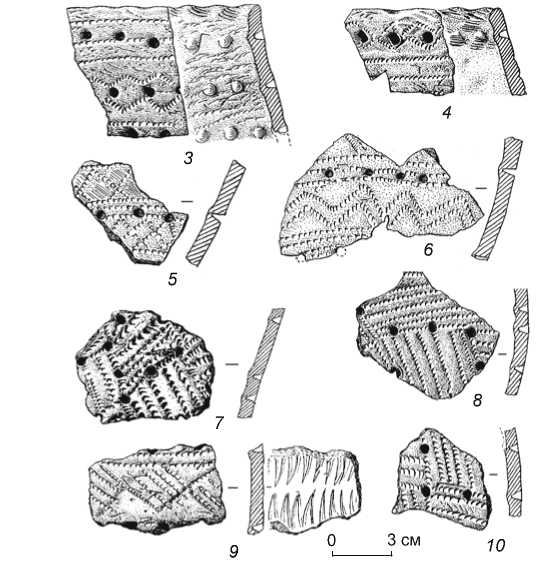

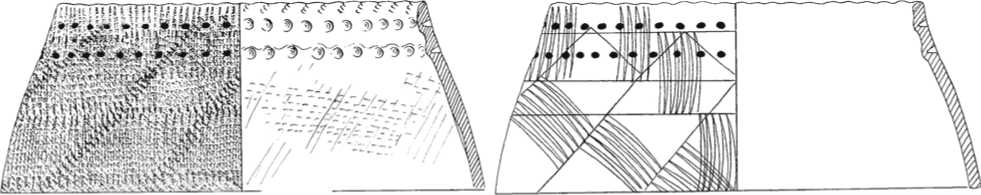

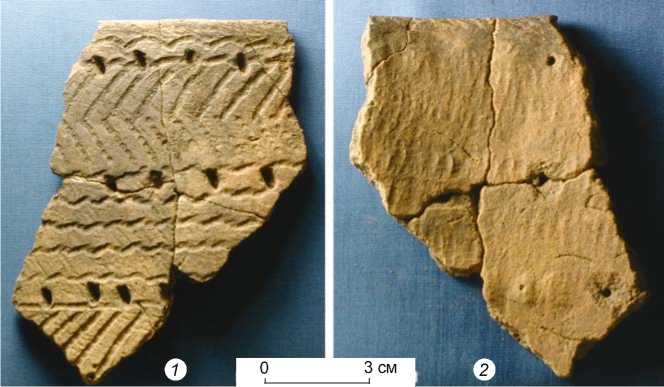

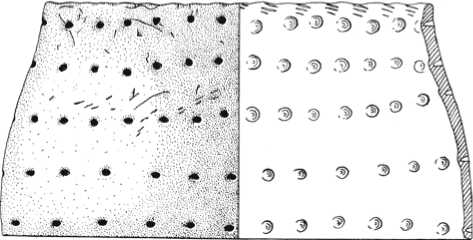

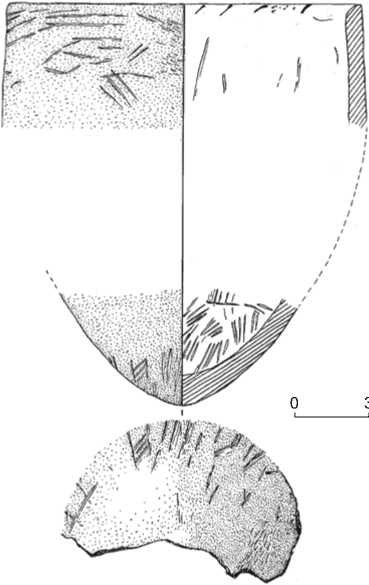

У 18 сосудов с поселения Новоильинка III частично или полностью реконструируется форма (рис. 2–4). Судя по обнаруженным остродонным или слегка округлым днищам (рис. 5), керамическая коллекция представлена фрагментами не менее 30 сосудов. Небольшая выборка не позволяет нам подробно рассмотреть формы по суды. Можно только отметить, что это открытые сосуды, у которых высота примерно в 1,5–1,7 раза больше диаметра. Различия заключаются в форме венчика: встречены слегка отогнутый наружу (см. рис. 2, 1, 3 ; 3, 2 ; 4), загнутый внутрь (см. рис. 2, 2 ; 3, 1, 3, 4 ) и прямой (см. рис. 2, 4 ).

Наиболее представительная группа (90 %) – керамика, декорированная отпечатками отступающей

Рис. 2. Графические реконструкции сосудов, орнаментированных отступающей палочкой с элементами накалывания.

Рис. 3. Графические реконструкции сосудов, орнаментированных отступающей палочкой с элементами накалывания.

Рис. 4. Графическая реконструкция сосуда, орнаментированного «шагающей гребенкой».

Рис. 5. Фрагменты днищ сосудов, орнаментированные отступающей палочкой с элементами накалывания.

1 0 1 cм

2 0 1 cм

3 0 1 cм

палочки с элементами накалывания и рядами ямок (см. рис. 2, 3). Отступающе-накольчатый прием был так отработан, что орнамент выглядел как оттиски зубчатого орнаментира. При создании декора этим способом мастер, выполняя наколы, не приподнимал инструмент и планомерно следовал предполагаемой линии рисунка. Таким образом, она сохранялась за счет постоянного придавливания орнаментира к поверхности сосуда (определения А.И. Гуткова).

4 0 1 cм

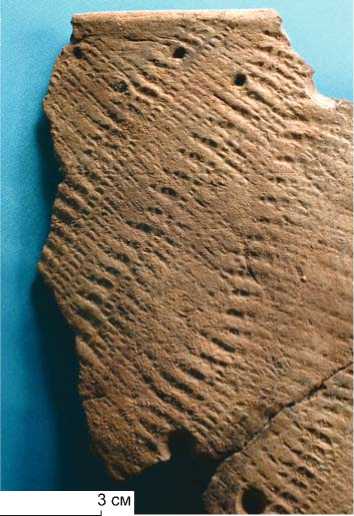

Рис. 6. Фрагменты керамики, орнаментированные отступающей палочкой с элементами накалывания.

1 0 1 cм

2 0 1 cм

Рис. 7. Фрагменты керамики, орнаментированные отступающей палочкой с элементами накалывания.

3 cм

‘A'a'^WXW

Рис. 8. Фрагменты сосудов, орнаментированных отступающей палочкой с элементами накалывания.

Рис. 9. Керамика с орнитоморфным орнаментом.

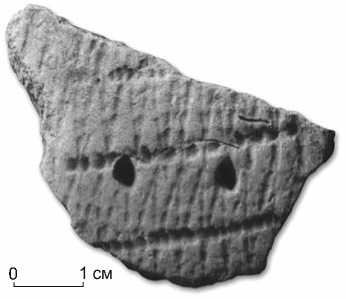

Рабочая пло ско сть инструмента обычно имела округлую форму (рис. 6), но в нескольких случаях она была в виде буквы V (рис. 7, 1 ), а в одном отпечаток напоминает латинскую W или прописную русскую Е (рис. 7, 2 ). В последнем случае получается очень своеобразный орнамент, который ряд исследователей называют псевдозубчатым. Похоже, что, описывая керамический комплекс неолитического поселения в Северной Кулунде «Шилова-Курьинская стоянка», А.В. Куйбышев подобный орнамент характеризует как «отпечатки расщепленной палочки в виде кавычек» [1976, с. 56].

Для сосудов, декорированных в отступающе-на-кольчатой технике, характерно сплошное покрытие поверхности орнаментом от венчика до днища. Ямки образуют ряды, в нескольких случаях их пары (см. рис. 2, 2 ). Только на одном сосуде они расположены хаотично (см. рис. 3, 4 ). Днища украшены радиальным орнаментом (см. рис. 2, 2 ; 5). Примерно у половины из них поверхность разделена на сектора (см. рис. 2, 2 ; 5, 2, 4 ).

Орнамент всех представленных на памятнике сосудов имеет линейное композиционное решение. Преобладают горизонтальные прямые и волнистые линии (см. рис. 2). У двух сосудов тулово орнаментировано горизонтальными волнистыми линиями, а венчик у одного – вертикальными (см. рис. 3, 1 ), у другого – диагональными (см. рис. 3, 3 ). Три сосуда украшены рядами «елочки» (см. рис. 3, 2, 4 ), у одного их разделяют волнистые линии (см. рис. 3, 2 ).

На керамике, орнаментированной отступающей палочкой с элементами накалывания, присутствуют геометрические мотивы: треугольники (рис. 8, 1 ), ромбы (рис. 8, 2–4, 9 ), меандры, ряды сеточки (рис. 8, 5 ) и зигзаги (рис. 8, 6 ), разделенные прямыми и волнистыми линиями. К этой группе можно отне сти обломки сосуда с паркетным орнаментом (рис. 8, 7, 8, 10 ). К сожалению, она представлена фрагментарно и пока невозможно реконструировать форму ни одного сосуда.

На трех фрагментах от одного со суда одновременно присутствуют геометрические мотивы и орни-томорфные изображения – «уточки» (рис. 9). Выше «уточек» расположены по две волнистых и прямых линии, разделенные рядом наколов, ниже – прямая линия. Они выполнены отступающей палочкой. На самом крупном фрагменте хорошо просматриваются три орнитоморфных изображения. У двух крайних «уточек» хорошо угадываются голова, шея, туловище, у центральной – еще и нога. На другом фрагменте сохранились голова, шея, туловище, на третьем – шея, туловище и нога. Образы водоплавающих птиц выполнены схематично. Несколькими нажимами отступающей палочки переданы голова и длинная шея. Туловище птицы изображено тремя параллельными рядами оттисков отступающей палочки и имеет форму прямоугольника, боковыми сторонами которого являются линии шеи и ноги, расположенной в задней части туловища. К сожалению, из четырех орнито-морфных изображений нет ни одного целого, у каждого отсутствуют какие-либо детали.

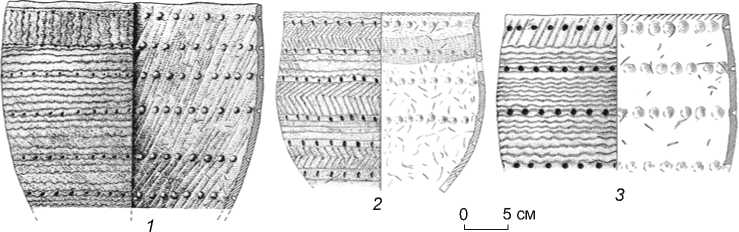

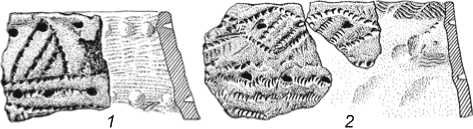

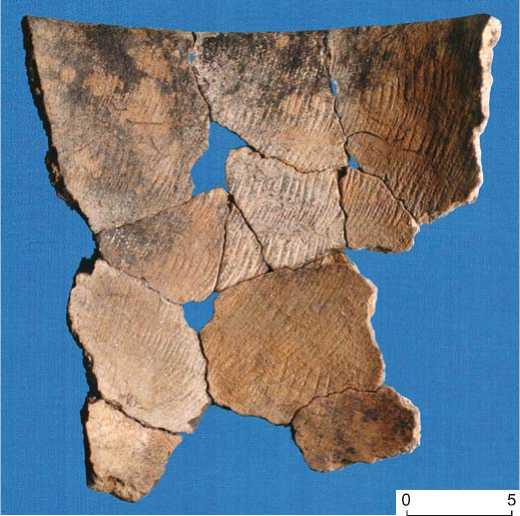

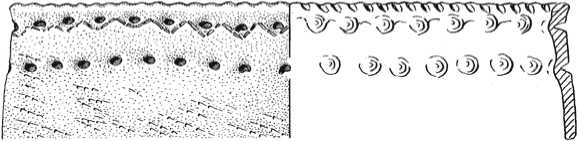

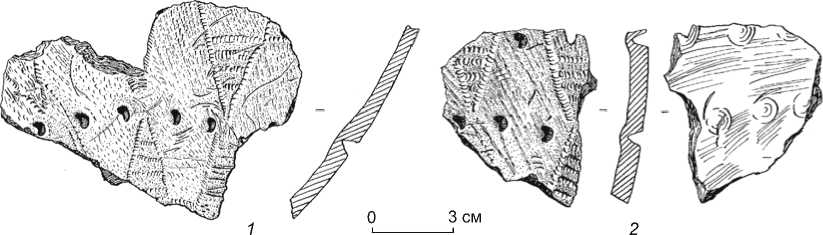

Следующая по численности группа керамики орнаментирована отпечатками гребенчатого штампа (см. рис. 4, 10–13). По венчику сосуды декорированы двумя рядами ямок (см. рис. 4, 10, 12, 13). Посуда этой группы представлена более фрагментарно, и определить ее количество проблематично. Обнаружены два днища, орнаментированные «шагающей гребенкой», но, судя по числу венчиков, их должно быть не менее пяти-шести. Только у одного сосуда (см. рис. 4) полностью реконструируется форма. Возможно, при продолжении работ и накоплении материала выяснится, что у некоторых сосудов днище декорировано отступающей палочкой. На одном днище орнамент, выпол-

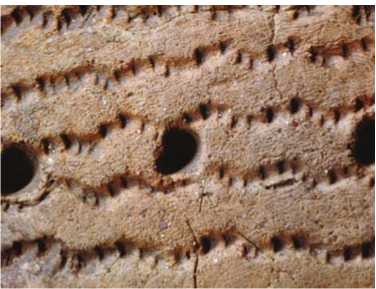

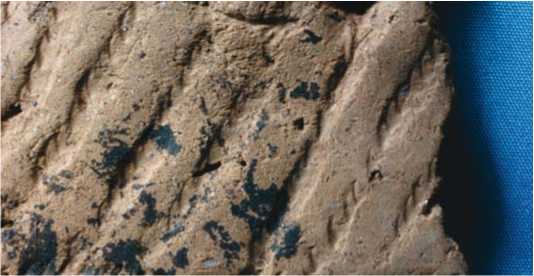

Рис. 10. Фрагмент внешней поверхности сосуда, орнаментированного «шагающей гребенкой».

Рис. 11. Фрагмент внутренней поверхности сосуда, орнаментированного «шагающей гребенкой».

0 3 cм

Рис. 12. Графическая реконструкция сосуда, орнаментированного «шагающей гребенкой» ( 1 ), и схема нанесения такого орнамента ( 2 ).

Рис. 14. Фрагмент внутренней поверхности сосуда, орнаментированный «шагающей гребенкой».

Рис. 13. Фрагмент сосуда, орнаментированного «шагающей гребенкой» 1 – внешняя поверхность; 2 – внутренняя.

ненный в этой технике, нанесен поверх отпечатков гребенчатого штампа (см. рис. 5, 4 ).

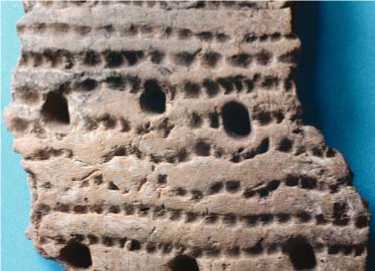

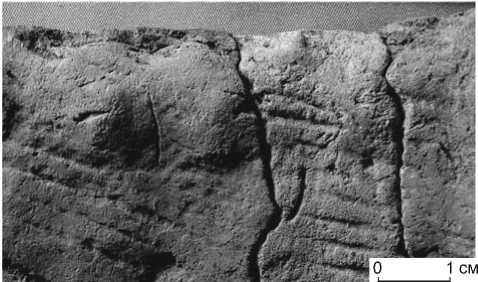

Условно керамику данной группы можно разделить на две подгруппы: с разреженным (одинарным) и плотным (многократным) заполнением орнаментом. Первая представлена крупным сосудом (см. рис. 4), у которого вся внешняя (см. рис. 10) и внутренняя (см. рис. 11) поверхность украшена диагональными рядами оттисков гребенчатого штампа. Ко второй подгруппе относятся не менее четырех сосудов. У них такие диагональные ряды перекрываются горизонтальными (см. рис. 12, 13). В результате получается достаточно сложная картина, и на мелких фрагментах керамики (особенно на хорошо профилированных) ряды «шагающей гребенки» «размываются». Подобный рисунок часто называют «ложным текстилем» или «ложношнуровым орнаментом». Он действительно напоминает отпечатки ткани, но при контрастном боковом освещении ряды «шагающей гребенки» четко видны. Разница с отпечатками шнура хорошо прослеживается на примере одного сосуда, у которого они фиксируются на внутренней поверхности (см. рис. 13, 2; 14), а внешняя украшена диагональными и горизонтальными рядами «шагающей гребенки» (см. рис. 13, 1).

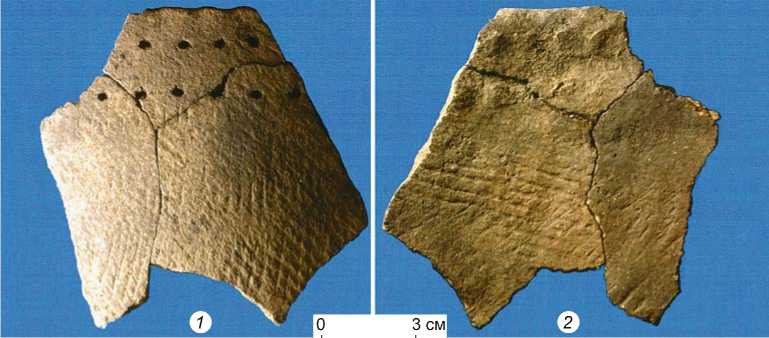

Стоит отметить, что у мно-

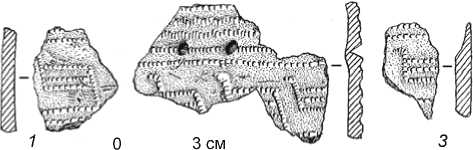

гих сосудов, орнаментированных отступающей палочкой, внутренняя поверхность покрыта отпечатками гребенчатого штампа (см. рис. 2, 2 ; 3, 1, 2 ; 15, 2 ). Нередко отступающе-накольчато-ямочный орнамент нанесен поверх «шагающей гребенки» (см. рис. 3, 2 ; 15, 1 ). Особенно это хорошо заметно

Рис. 15. Фрагмент сосуда, орнаментированного отступающей палочкой с элементами накалывания.

1 – внешняя поверхность; 2 – внутренняя.

на сосудах, у которых на орнаментальном поле есть свободные пространства (рис. 16).

На нескольких венчиках, украшенных «шагающей гребенкой», между рядами ямок проходит волнистая линия, выполненная отступающей палочкой (рис. 17, 18). Подобная керамика демонстрирует сочетание двух разных орнаментальных традиций на одном сосуде. Создается впечатление, что отпечатки гребенчатого штампа – это технологические следы, связанные с процессом формовки посуды. Видимо, главная цель подобной обработки внутренней и внешней поверхности сосудов – более качественное соединение лоскутов глины, что не исключает и декоративной функции.

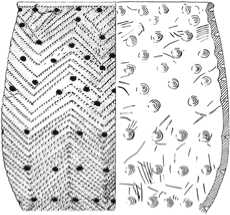

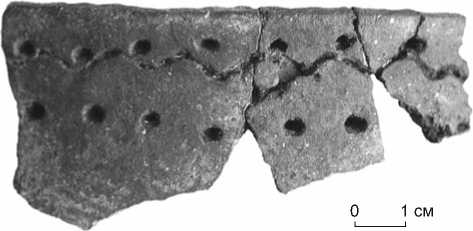

Следующая по численности группа керамики орнаментирована только рядами ямок (рис. 19). Представлены обломки не менее трех сосудов. Также найдены семь фрагментов стенок одного сосуда, украшенного треугольниками, расположенными в шахматном порядке, и рядами ямок (рис. 20). Орнамент на этих фрагментах нанесен коротким гребенчатым штампом.

Рис. 16. Фрагмент внешней поверхности сосуда, орнаментированный отступающей палочкой с элементами накалывания.

0 3 cм

Рис. 17. Графическая реконструкция верхней части сосуда, орнаментированного отпечатками отступающей палочки с элементами накалывания, рядами ямок и «шагающей гребенкой».

0 1 cм

Рис. 18. Венчик сосуда, орнаментированный отпечатками отступающей палочки с элементами накалывания, рядами ямок и «шагающей гребенкой».

0 3 cм

Рис. 19. Графическая реконструкция верхней части сосуда, орнаментированного рядами ямок.

Рис. 20. Фрагменты сосуда, орнаментированного коротким гребенчатым штампом.

Рис. 21. Графическая реконструкция сосуда, орнаментированного насечками на внутренней поверхности венчика.

Рис. 22. Отпечатки короткого гребенчатого штампа в пальцевых вдавлениях на внутренней поверхности сосуда, орнаментированного отступающей палочкой.

Внешняя поверхность одного сосуда не декорирована, а на внутренней поверхности венчика есть насечки (рис. 21). Стоит отметить, что насечки, оттиски гребенчатого штампа и пальцевые вдавления, внутри которых имеются отпечатки короткого гребенчатого штампа (рис. 22), широко встречаются на керамике, орнаментированной отступающей палочкой с элементами накалывания (см. рис. 2, 2, 3 ; 3, 2, 3 ), и на посуде, украшенной «шагающей гребенкой» (см. рис. 12, 1 ; 13, 2 ).

Обсуждение результатов исследования

На поселении Новоильинка III за последние несколько лет собраны представительные коллекции керамики. Работы на памятнике продолжаются, и предварительные выводы, вероятно, будут скорректированы по мере накопления фактического материала. Однако уже сейчас можно констатировать, что археологические коллекции с поселения Новоильинка III могут стать базовыми для различных исторических реконструкций и периодизационных схем древнейшей истории Кулунды.

Керамика с памятника довольно разнообразна, и сосуды, орнаментированные отступающей палочкой с элементами накалывания (см. рис. 2, 3), на первый взгляд, не имеют ничего общего с украшенными «шагающей гребенкой» (см. рис. 4), а различия с посудой без декора на внешней стороне (см. рис. 21) еще более очевидны. При внимательном изучении складывается иная картина. Оказывается, что между отдельными группами керамики нет четких различий. Отпечатки отступающей палочки нанесены поверх «шагающей гребенки» (см. рис. 3, 2 ; 4, 4 ; 16; 18). Керамика, орнаментированная коротким гребенчатым штампом, также как и посуда других групп, декорирована рядами ямок (см. рис. 20). Фрагменты венчика, неорнамен-тированного с внешней стороны (см. рис. 21), имеют насечки на внутренней поверхности. Одним из важных объединяющих признаков являются ямки по венчику и тулову сосудов. В нескольких случаях они выступают как самостоятельный элемент орнамента (см. рис. 19).

Можно констатировать, что, несмотря на различия в орнаментации, вся посуда с поселения Ново-ильинка III имеет черты сходства, выражающиеся в форме и пропорциях сосудов, обработке внешней и внутренней поверхности, сочетании разных приемов орнаментации на одном сосуде. Смешение различных орнаментальных традиций в археологической литературе традиционно рассматривается как результат контактов различных групп населения. Дополнительную информацию по этому вопросу может дать технологический анализ керамики, но это уже тема отдельного исследования.

Керамический комплекс Новоильинки III можно охарактеризовать как отступающе-накольчато-гре-бенчато-ямочный. Аналогии прослеживаются в кругу культур «гребенчато-ямочной керамики» лесной зоны Северной Евразии. Материалы поселения Новоиль-инка III имеют некоторые черты сходства с керамическими комплексами памятников неолита Усть-Курья, Кабанье, Береговое и Устьянка-Водопой [Кунгуров, Удодов, 1990, 1993; Гельмель, 1995; Кирюшин К.Ю., Ситников, Сафронов, 2012]. Это наличие рядов ямок и орнамента в технике отступающей палочки [Куй- бышев, 1976, с. 56–57]. Однако различий гораздо больше. Ведущий элемент орнамента керамики с поселения Устьянка-Водопой – легкие овальные и каплевидные вдавления, на втором месте – оттиски гребенчатого штампа, встречаются единичные образцы с «качалкой» и глубокими овальными вдавлениями [Гельмель, 1995]. На стоянке Мелкое II представлены сосуды, украшенные ямочным декором, отпечатками мелкозубой гребенки, горизонтальными пунктирными линиями [Куйбышев, 1976, с. 56]. На сопредельных с Кулундой территориях Барабы и Северного Казахстана также можно найти некоторые аналогии в материалах памятников эпохи неолита. Так, керамика, декорированная отпечатками гребенчатого штампа и ямочными наколами, обнаружена в Северо-Восточном Казахстане на поселении Тельмана X [Зайберт, 1993, с. 70, табл. 28, 12]. Сосуды, орнаментированные отступающей палочкой, представлены в материалах погребально-ритуальных комплексов Венгерово-2 и -2А в Барабинской лесостепи [Молодин, Мыльникова, Нестерова, Орлова, 2012, с. 118–120, рис. 2, 1; Мо-лодин, Мыльникова, Нестерова, Ефремова и др., 2013, с. 127, рис. 1, 2]. Они имеют некоторые черты сходства с керамикой из Новоильинки III, однако наблюдается и целый ряд отличий. Различаются формы сосудов. Ряды ямок, которые на новоильинской керамике украшают либо все тулово, либо его верхнюю часть, на венгеровской могут отсутствовать. Зато в самой широкой части тулова сосуда из Венгерова-2 располагается горизонтальный ряд парных оттисков угла лопаточки [Молодин, Мыльникова, Нестерова, Орлова, 2012, с. 118–120, рис. 2, 1]. Таким образом, между керамическими комплексами Новоильинки III и неолитических памятников Кулунды и сопредельных территорий черты сходства очень поверхностны и условны, а различия достаточно серьезны.

В Верхнем Приобье [Комарова, 1956; Кирюшин К.Ю., Фролов, Редников, 2014] и на Юго-Западном Алтае керамика, орнаментированная прямыми или волнистыми рядами оттисков отступающей палочки, разделенными рядами наколов, встречается на 10–15 памятниках [Кирюшин Ю.Ф., Клюкин, 1985, с. 95] «кипринского типа» [Комарова, 1956]. Вопросы хронологии, периодизации и культурной принадлежности этих памятников неоднократно становились предметом дискуссии [Молодин, 1977, с. 24–25; Кирюшин Ю.Ф., 2002, с. 32–38; Зах, 2003. с. 140–146]. Археологические коллекции с этих памятников представлены подъемным материалом (часто различных исторических периодов), который трудно разделить на хронологические группы [Кирюшин Ю.Ф., Клюкин, 1985, с. 74; Кирюшин К.Ю., Фролов, Редников, 2014].

Вопросы культурной принадлежности поселенческих комплексов неолита Верхнего Приобья впервые были рассмотрены М.Н. Комаровой [1956, с. 94], кото- рая «по характеру керамики» подразделила их на три типа: кипринский, ирбинский и кротовский, соответствующие хронологическим этапам неолитической культуры. Позднее поселения третьего типа были отнесены к эпохе ранней бронзы и выделены В.И. Молодиным в самостоятельную кротовскую культуру [1977, с. 48]. В.И. Матющенко включил поселенческие комплексы Верхнего Приобья в верхнеобскую неолитическую культуру, развитие которой подразделил на два этапа – кипринский и ирбинский [1973, с. 110, 121]. Он также предложил датировать эти памятники IV–III тыс. до н.э., отметив, что данный период частично соответствует афанасьевскому времени в Южной Сибири [Матющенко, 1960, с. 14]. В.И. Молодин выделил в рамках верхнеобской неолитической культуры два этапа: ранний – завьяловский, поздний – киприн-ский [1977, с. 25]. Ирбинские памятники он отнес к эпохе раннего металла [Молодин, 1977, с. 36], как и В.А. Зах [2003, с. 146]. Последний выделил изылин-ский (ранний) и кипринский (поздний) этапы верхнеобской неолитической культуры [Там же, с. 155]. По мнению Ю.Ф. Кирюшина [2002, с. 38–45], который в полном объеме ввел в научный оборот материалы поселений Киприно и Ирба, эти комплексы относятся к эпохе энеолита. Мы поддерживаем его точку зрения.

На энеолитическом поселении Ботай в Северном Казахстане встречена керамика, орнаментированная вертикальными рядами отпечатков гребенчатого (зубчатого) или веревочного штампа [Мосин, 2003, рис. 53, 54]. Несмотря на то что она декорирована «шагающей гребенкой», а сосуды с поселения Ново-ильинка III – отступающей палочкой, они имеют много общего. Это прежде всего относится к керамике, украшенной рядами «елочки» (Ботай – [Там же, рис. 45, 46, 48, 51; 52, 2 ], Новоильинка III – см. рис. 3, 4 ), сеточки (Ботай – [Там же, рис. 56], Новоильинка III – см. рис. 8, 5 ), горизонтальными линиями (Ботай – [Там же, рис. 52, 4 ; 65], Новоильинка III – см. рис. 16). Форма сосудов практически идентична. Главное различие заключается в том, что два и более рядов ямок нетипичны для керамики Ботая. Ямки, как правило, локализуются в верхней части сосуда [Там же, рис. 48, 49, 53; 52, 4 ; 58], образуя чаще всего один ряд [Мосин, 2003, рис. 49, 53]. Судя по публикации В.С. Мосина, на поселении Ботай, по сравнению с Новоильинкой III, представлены более разнообразные формы сосудов и типы орнамента [Мосин, 2003, рис. 45–77].

Керамика, практически идентичная новоильинской, встречена на памятнике эпохи раннего металла Барабы Венгерово-3 [Молодин, 1977, с. 33, табл. XXXIII, 1–4 ; XXXIV, 3 ; XXXV, 2 ; XXXVI, 8 ; 1985, с. 17–18; рис. 3, 1–6, 16, 19 ]. Анализируя композиционное построение орнамента на посуде с этого поселения, В.И. Молодин отмечает, что «все композиции в качестве обязательного составного элемента содержат ямочные наколы»

[Молодин, 1985, с. 17]. То же характерно и для рассматриваемого нами памятника. Формы и композиционное построение орнамента сосудов, декорированных прямыми или волнистыми рядами оттисков отступающей палочки, разделенными рядами наколов, находят аналогии в материалах погребального комплекса эпохи раннего металла Сопка-2/2 («гребенчато-ямочная общность») [Молодин, 2001, с. 33, рис. 12, 4 ; 13, 7 ; 14 , 32 ]. Хотя стоит отметить, что керамика из этих погребений украшена чередующимися рядами ямок, гребенчатых оттисков и насечек [Там же, с. 37].

В направлении на запад и северо-запад от поселения Новоильинка III мы находим многочисленные аналогии в кругу культур «гребенчато-ямочной керамики». Наиболее отчетливо они просматриваются в керамике с орнитоморфными изображениями. Территориально наиболее близкими аналогами являются «уточки» на сосудах из энеолитического могильника Ишкиновка I (Урало-Иртышское междуречье) [Мосин, 2003, с. 98–99] и с поселений энеолита и эпохи бронзы Урала Шайтанское Озеро [Сериков, 2013, с. 55, рис. 83], Палатки I [Викторова, 2004, с. 149], Аятское Правобережное, Шигирское городище [Ча-иркина, 2005, с. 240–243]. Гораздо более удалены от Новоильинки III памятники Сахтыш I, Кубенино (в европейской части России) и Сятос (Финляндия) [Искусство…, 1992, с. 45–48, 76–77], где найдена керамика с орнитоморфными изображениями, стилистически очень близкими новоильинским.

В.И. Молодин, сравнивая керамику из погребений Сопки-2/2 и с поселения Венгерово-3 с гребенчатоямочной посудой Западной Сибири (байрыкской, екатерининской, карасёвской и т.д.), поднимает проблему культурно-хронологического сопоставления данных комплексов [2001, с. 39]. По его мнению, в настоящее время невозможно однозначно ответить на вопрос, что за этим стоит – археологические культуры в рамках единой общности или культуры, связанные общими традициями орнаментации посуды, но разновременные. До внесения ясности В.И. Молодин предлагает использовать термин «гребенчато-ямочная общность эпохи раннего металла» [Там же]. Он считает, что отнесение таких памятников к эпохе неолита возможно, но требует серьезной аргументации [Там же]. Выводы, сделанные В.И. Молодиным, совпадают с нашими наблюдениями.

В поселенческих и погребальных комплексах неолита сопредельных территорий мы не находим аналогов, а можем наблюдать только отдельные черты сходства. В материалах эпохи энеолита (или раннего металла) обнаруживаются очень близкие аналогии, что выражается в формах посуды и построении орнаментальных композиций. Различия заключаются в технике орнаментации. Видимо, черты сходства связаны с тем, что все эти комплексы относятся хотя и к разным археологическим культурам, но в рамках единой культурно-исторической общности переходного времени от неолита к эпохе бронзы (энеолита или раннего металла). Скорее всего, своеобразие керамики с поселения Новоильинка III определяется периферийным (восточным) положением памятника в ареале данной культурно-исторической общности.

Заключение

Несмотря на то что основная масса керамики с памятника Новоильинка III декорирована отпечатками отступающей палочки с элементами накалывания и рядами ямок, по композиционному построению орнаментов и орнаментальным мотивам она имеет черты сходства с гребенчато-ямочной и ямочно-гребенчатой посудой лесной зоны Зауралья и Северного Казахстана. Очевидно, это поселение расположено на восточной периферии ареала т.н. гребенчато-ямочной, ямочно-гребенчатой и отступающе-накольчато-ямочной общности, протянувшегося от лесной зоны Восточной Европы (Прибалтика) до Верхнего Приобья.

Список литературы Морфолого-орнаментальные группы керамики с поселения эпохи энеолита Новоильинка III в Северной Кулунде

- Викторова В. Д. Культовые озерные памятники//Куль -товые памятники горно-лесного Урала. -Екатеринбург: УрО РАН, 2004. -С. 144-158.

- Гельмель Ю.И. Новые материалы из Кулундинской степи//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. -Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 1995. -Вып. V, ч. 2. -С. 42-46.

- Зайберт В.Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. -Петропавловск: Наука Респ. Казахстан, 1993. -246 с.

- Зах В. А. Эпоха неолита и раннего металла лесостепного Присалаирья и Приобья. -Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2003. -168 с.

- Искусство каменного века: (Лесная зона Восточной Европы). -М.: Наука, 1992. -136 с.: ил.