Московский изразец XVII века в пространстве России

Автор: Баранова С.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются способы и пути распространения форм и технологий изготовления изразцов. Их производство развивалось в Москве в конце XV-XVI в., а во второй половине XVII в. достигло массового уровня и охватило значительное число городов во всех областях Русского государства. Фиксируются разные формы распространения: покупка готовых изделий жителями других городов; трансфер технологий (передача из Москвы резных матриц для печати изображений, обучение приемам обжига и варки глазури и др.); перемещение самих мастеров-изразечников из Москвы в провинцию. Выводы основаны на сравнении обширных коллекций изразцов Москвы с продукцией новых центров производства и анализе местных изделий.

Изразец, изразцовый декор, мастер, орнамент, заказчик

Короткий адрес: https://sciup.org/14523020

IDR: 14523020 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Московский изразец XVII века в пространстве России

Позднесредневековые изразцы из разных мест в границах всей России имеют явное сходство. Это характерно как для ранних стадий развития, так и особенно для периода расцвета изразцового производства во второй половине XVII столетия. В связи с обсуждением вопроса о том, что обусловливало сходство, известные исследователи изразцового искусства Н.В. Воронов и И.Г. Сахарова отмечали: «По этому поводу выдвигался ряд смелых предположений – о стандартности производства изразцов, о переездах “изразешных мастеров” из города в город, о наследовании гончарами-учениками изразцовых форм гончаров-мастеров и пользовании этими формами в дочерних мастерских, расположенных в других “местностях”, и т.п. Все же ни одно из высказанных мнений не имеет пока достаточного обоснования, и вопрос может считаться до сих пор открытым» [1955, с. 78].

«Путь» изразца

Изучение русских изразцов (как архитектурных, так и печных) позднего Средневековья выявило некото- рое единообразие изделий на весьма обширной территории Московской Руси [Баранова, 2007]. Существовало мнение, что одни из первых керамических фасадных изделий – терракотовые плиты, которыми с конца XV до середины XVI в. украшались все столичные, а также подмосковные постройки, «строители получали из мастерских Москвы, обладавших высоким уровнем гончарного производства» [Выго-лов, 1975, с. 313]. Но наиболее ярко это «единообразие» проявилось во второй половине XVII в. с наступлением царства многоцветных изразцов, когда они заняли первостепенное место в наружном облике и интерьерах и рассматривались как образцы «московского вкуса». Результаты работы по выявлению и изучению всего сохранившегося круга московских изразцов позволяют уверенно сделать вывод о широком распространении столичных изделий на всей территории Русского государства.

Наиболее часто это происходило в форме поставки готовой продукции. Немногочисленные факты поставки подтверждены документально [Воронов, Сахарова, 1955]. Вопрос о происхождении изделий ввиду отсутствия об этом сведений можно решать путем сопоставления изразцов из Москвы и из других городов, например, Углича, Устюга, Ярославля, Соль-

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (57) 2014

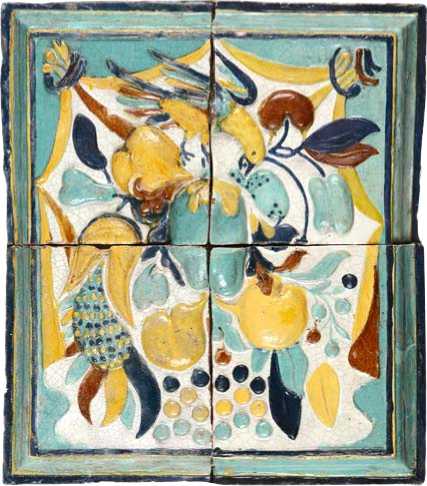

вычегодска, Соликамска, Рязани. Происхождение некоторых изразцов представляется очевидным: они выделяются «фирменными» столичными особенностями. Среди них – варианты изразцовых панно «птицы с плодами», украсившие в 1680-х гг. колокольню церкви Космы и Дамиана в Садовниках (рис. 1)*, в 1702 г. – трапезную церкви Успения в Гончарах; такие панно (иногда с незначительными изменениями в рисунке) имеются в оформлении Иосифо-Волоцкого и Пафнутьево-Боровского монастырей, а также церкви Зосимы и Савватия в с. Фаустово под Москвой. Особое место в ряду подобных изделий занимают панно с горельефными фигурами евангелистов, которыми оформлены некоторые памятники Москвы, а также надвратная церковь Иоанна Предтечи в Солотчин-ском монастыре под Рязанью. Для этого же Солотчин-ского монастыря в Москве были закуплены изразцы с изображением херувимов (РГАДА. Ф. 1202. Оп. 1. Ед. хр. 243; рис. 2, 3).

Другим способом распространения изразцов был перенос деревянных форм (матриц) для «ценинного дела» в местные мастерские, чему способствовала лег-кодоступность транспортировки. Об использовании монастырских форм свидетельствуют письменные источники, например, документ 1683 г. об их передаче в Москву: «По указу Великих Государей велено строить каменные палаты… а к тому строению для дела ценинных образцов формы взять из Воскресенского монастыря, какие понадобятся» (цит. по: [Леонид [Кавелин], 1876, с. 105]). Установлено, что формы для изготовления фриза «павлинье око» в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря в Москве впоследствии были использованы для оформления Покровского собора в Измайлове, церкви Григория Неокесарийского на Большой Полянке, надвратной церкви Андреевского монастыря (подробнее см.: [Воронов, Сахарова, 1955, с. 107–110]). Пример такого способа распространения изразцов имеется в истории создания декора церкви Параскевы Пятницы в Охотном ряду: для него также использовались формы из Ново-Иерусалимского монастыря. Это подтверждается документальными данными [Розыскные дела…, 1888, стб. 855–858; Леонид [Кавелин], 1876, с. 69–70], а также результатами изучения сохранившихся изразцов, демонстрирующих поразительное сходство в рисунке и проработке рельефа с ново-иерусалимскими изделиями [Баранова, 2000].

Распространение изразцов происходило благодаря поездкам казенных мастеров из Москвы, например, для организации изразцового производства на каком-либо строительстве, для обучения ме стных

Рис. 1. Изразцовое панно «птица с плодами» из декора колокольни церкви Козмы и Дамиана в Садовниках в Москве. Начало 1680-х гг. Собрание Московского государственного объединенного музея-заповедника.

Рис. 2. Изразец из декора церкви Ермолая на Садовой в Москве. 1682 г. Собрание Московского государственного объединенного музея-заповедника.

мастеров, а чаще всего – для изготовления большой партии изделий. Часто московские мастера везли с собой и изразцовые формы. В столице работали киевляне и галичане, суздальцы и нижегородцы, костромичи и ярославцы [Фролов, 1991, с. 9], осваивавшие приемы московских мастеров-«ценинников». Все это

Рис. 3. Изразцовый декор церкви Святого Духа в Солотчинском монастыре. 1695 г.

способствовало не только знакомству местных мастеров с московской технологической «кухней», но и широкому распространению столичной орнаментики. Детальное сравнение, на первый взгляд, идентичных рисунков на изразцах, найденных в разных пунктах, позволяет обнаружить малозаметные различия.

Нередкий за пределами Мо сквы раппорт с вазой на изразцах, например, на храме Вознесения Вя-жищского монастыря под Новгородом [Выголов, 1968, с. 254], Покровской церкви в Тутаеве [Немцова, 1990, с. 344], колокольне Спасской церкви в Балахне [Там же], Спасо-Преображенской церкви в Устюге [Шильниковская, 1973, с. 222], Кузнечной башне Иосифо-Волоцкого монастыря (см.: [Воронов, Сахарова, 1955, с. 102]), а также на археологических находках из различных регионов, например, из Верхотурья (см.: [Соколова, 1998]) различаются в деталях. Видимо, при переносе рисунка на другую форму в первоначальный вариант вводились дополнительные завитки, цветы, листья и т.д. Речь идет о широком использовании полюбившихся мотивов и вариантов рисунка, т.е. об одной из самых распространенных форм его «миграции» – использовании мотивов, разработанных московскими мастерами. В этой связи нельзя не отметить убранство церкви Рождества Богородицы на Молоткове в Великом Новгороде (конец XVII – начало XVIII в.). Барабан храма украшает пояс из довольно крупных стенных изразцов, которые являются уменьшенным вариантом московского панно «птица с плодами». Они изготовлены, скорее всего, местными мастерами, учитывавшими необходимые размеры, но по московским образцам. Таким образом, памятники ряда городов представляют собой примеры и прямого копирования, и использования элементов рисунка московских изразцов.

Особенно широко и демонстративно типы изразцов, характерные для памятников Москвы, представлены в Ярославле. С этим наблюдением, сделанным еще в XIX в., впоследствии соглашались многие специалисты (подробнее см.: [Баранова, 2001, 2007, 2010]). К сожалению, никаких документальных данных о покупке московских изразцов или поездках в Ярославль столичных мастеров не найдено, а точки зрения исследователей на происхождение изразцов не совпадают. «По мнению местного археолога и глубокого знатока Ярославской старины В.И. Лествицы-на, изразцы в Ярославле не местные, а привозные… Представляется, что единственным источником для получения Ярославлем изразцов могла быть только Москва…» (цит. по: [Султанов, 1885, с. 62–63]). Н.Г. Первухин считал, что «несомненно, эти изразцы вышли с одного завода, конечно, местного, так как Ярославль в золотой век своего зодчества понастроил множество кирпичных заводов и гончарных мастерских, которые снабжали прекрасным материалом» [1916, с. 13].

В пользу версии о том, что изразцы были изготовлены в Москве, свидетельствуют сами ярославские изразцы. Аналоги столичных изразцов встречаются почти на всех памятниках города. Е.В. Кондратьева отмечает: «Изразцы на церкви Иоанна Предтечи в Толчкове демонстрируют очевидное сходство с мос- ковскими изделиями» [1998, с. 412]. Многочисленными примерами сходства являются изразцы и на других ярославских памятниках. В первую очередь это крупноформатные изразцы с розетками; впервые они были использованы при оформлении Ново-Иерусалимского монастыря, затем появились в Москве и позднее – в Ярославле. Известную московскую серию повторяют ярославские изразцы с изображением птиц. Впервые такие изразцы появились в Москве на Мостовой башне в Измайлове, а затем – в убранстве колокольни церкви Николы Явленного на Арбате. Вообще изразцы с птицами буквально «разлетелись» по России; они встречаются в балахнинском, нижегородском, ростовском и борисоглебском декорах. Местные интерпретации таких изразцов известны по оформлению храмов Великого Устюга, Пскова, Коврова, Суздаля, Углича, Костромы, Соликамска, Верхотурья.

Широту распространения изразцов позволяет представить убранство Вяжищского монастыря*. Изразцовый декор отличал церкви Иоанна Богослова и Вознесения с трапезной палатой (1694–1698) и колокольни (1708) от всех известных в новгородских землях памятников. На первый план в нем выходят известные московские изразцовые композиции, например, раппорт с изображением вазы с цветами, украшавший церковь Адриана и Натальи в Мещанской слободе и колокольню церкви Троицы в Зубове. Необычайно пышное воплощение на изразцах в Вяжищском монастыре получила тема государственного герба (подробнее см.: [Воронов, 1917; Выголов, 1968]). В убранстве собора и колокольни монастыря встречаются два вида изразцовых геральдических композиций, хорошо известных в Москве. Первый вид – четырехчастные панно в ширинчатом фризе верхнего яруса и парапета звона колокольни, построенной в 1708 г., сходные с гербовыми панно в декоре Сухаревой башни в Москве. Второй вид – раппортная композиция, такая же как на Главной аптеке в Москве, воспроизведена на Трапезной церкви Иоанна Богослова, которую возводили в Вяжищском монастыре в 1697– 1698 гг. и достраивали в 1702 г. Тако е насыщение изображениями государственного герба главных монастырских сооружений не могло быть случайным. По мнению В.П. Выголова, использование изразцов с гербом в постройках монастыря связано с участием Петра I в Северной войне и деятельностью митрополита Иова (1697–1716), который пользовался особым уважением и расположением самого императора и его ближайшего окружения [1968, с. 259].

Если панно с орлами представлены на колокольне полностью, то изразцовые раппорты с геральдиче-

-

*Изразцовый декор монастыря подробно проанализирован В.П. Выголовым [1968].

ским орлом и с вазой – по отдельности*. Фрагменты двухрядного раппорта с орлом входят в состав однорядного фриза: они создают орнамент из чередующихся голов с крыльями и лап. Некоторые фрагменты раппорта нашли применение как вставки. Так же свободно использована композиция с вазой. Это свидетельствует о том, что изразцы были привозными, не предназначенными для конкретного сооружения, их изготовили без учета архитектурных особенностей строящихся зданий и в дальнейшем разместили на месте довольно вольно.

Итак, можно утверждать, что с появлением изразцового производства в Москве его продукция получила широкое распространение. При отсутствии документальных свидетельств о происхождении изделий типологическое сравнение является одним из важных способов выявления генезиса технологий, орнаментов и использования местных изразцовых групп в архитектуре. В этом случае поиск московских аналогов – необходимый прием. На результатах сопоставления местных и московских образцов основана гипотеза о московском происхождении изразцов Вяжищского монастыря, памятников Углича, Ярославля, Сольвычегодска и многих других городов. При этом можно проследить местные, региональные варианты оформления изразцов и введения их в структуру декора, отличную от московской, иногда в незначительном объеме. Изучение этих региональных версий заставляет задуматься об обстоятельствах и механизмах их появления. Письменные источники, в которых упоминается о местных изразцовых производствах, крайне немногочисленны. Документальные свидетельства о многих основных центрах производства XVII в. (Ярославль, Балахна, Суздаль, Владимир) пока не известны. Однако ясно, что в таких городах, как Ярославль, Владимир, Суздаль, Балахна, Калуга, Великий Устюг, Соликамск и др., где велось крупное строительство и имелись собственные кирпичное и гончарное производства, могли возникнуть изразцовые центры.

Не вызывает сомнения широкое распространение производства красных изразцов, ведь даже небольшая мастерская могла освоить их выпуск: это не требовало больших затрат на глазурь и на оплату труда мастера, который должен был знать рецептуру глазури и справ- ляться с ее обжигом. В Подмо сковье производство красных изразцов было налажено, например, в Троице-Сергиевом монастыре [Розенфельдт, 1968; Энговатова, Зеленцова, 2005; Щербаков, 2005]. Р.Т. Розенфельдт выделял четыре группы изразцов из Троице-Сергиевой лавры, которые он датировал 1660-ми гг. и по своеобразию сюжетов отличал от московских [1968]. Продукцией местного производства являются красные изразцы, обнаруженные во время археологических раскопок в Суздале, Владимире [Немцова, 1990, 1991а] и Рязани [Яхонтов, 1927]. Красные изразцы находят повсюду: на Новгородчине [Яковлева, Жегурова, 2006], в Казани [Ситдиков, 2006], Сибири [Черная, 2002].

Сохранились сведения о существовании в XVII в. собственного производства изразцов в Переславле-За-лесском. В монастырских приходно-расходных книгах за 1687–1688 гг. имеется пять упоминаний о покупке изразцов для сооружения и ремонта печей в жилых помещениях с указанием имени гончара: «…дано за израсцы и от кладен(ь)я переславцу Андрею Корнилову…» (цит. по: [Белецкий, 2008, с. 180]).

О производстве изразцов в тех или иных городах свидетельствуют и археологические находки. Например, в Балахне были обнаружены остатки горнов для обжига изразцов [Немцова, 1991б].

Доказательством деятельности изразцового центра в определенном городе является наличие в нем памятников, оформленных большим количеством изразцов, а также находках, объединенных комплексом общих специфических характеристик [Немцова, 1991в, с. 6–7]. Этот критерий, использованный при изучении изразцового производства, вполне соотносим с масштабами изразцового убранства ряда городов.

Вероятнее всего, в XVII, а часто и в XVIII в. изразцовое дело было частью кирпичного и гончарного производства. В местных мастерских сосуществовали два территориально не разделенных производства: по изготовлению посуды или кирпича и изразцов. Чаще всего изготовление изразцов сочеталось с гончарным производством.

Не вызывает сомнения, что продукцией местного производства были муравленые изразцы середины – второй половины XVII в., изготовленные в печах корпуса монастырских келий Александровской слободы*. Их отличают не имеющая аналогов горшкообразная высокая румпа и низкорельефный ковровый орнамент.

Изучение изразцов Соловецкого монастыря показало, что стеновые изразцы прямых аналогов не имеют, в то время как «изразцы вспомогательной группы

-

*Хранятся в собраниях Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская слобода», Государственного Исторического музея, Московского государственного объединенного музея-заповедника.

в ряде случаев в точности совпадают с изразцами других музейных коллекций и с изразцами печей Москвы и Ярославля» [Петровская, 2006, с. 258]. Вероятно, изразцы дополнительной группы монастырь покупал на материке, стенные же изразцы, более тяжелые и хрупкие, что затрудняло их перевозку, изготавливали на месте местные либо приглашенные мастера.

О местном производстве свидетельствуют некоторые особенности конструкции (румпа) и характера изображений изразцов Великого Устюга – одного из крупнейших торговых городов Севера. Архитектурный облик города начал складываться во второй половине XVII в., в период активного использования многоцветных изразцов в убранстве зданий. А.В. Филиппов отмечал, что оригинальность и неповторимость румпы изразцов Великого Устюга «помогли установить по этому и ряду других признаков существование на Севере одного из крупных самостоятельных центров изразцового производства, которое может быть объединено понятием Северо-Двинской школы» [1938, табл. 16]. Однако толчком к использованию изразцов в декоре архитектурных памятников Великого Устюга XVII в. явился опыт Москвы. Впервые в Великом Устюге изразцы нашли применение при возведении Вознесенской церкви, они были изготовлены в Москве*. Но уже во второй половине столетия устюжские изразцы, копируя московские образцы, обогащаются новыми элементами, которые нередко трансформируют сюжет (подробнее см.: [Лисенкова, 2010]). Особенности трактовки известных орнаментов в декоре памятников Устюга свидетельствуют об изготовлении изразцов непосредственно на месте.

Уральский и сибирский «путь» изразца обозначен памятниками с изразцовым декором – это Троицкий собор и Богоявленская церковь в Соликамске, Троицкий собор в Верхотурье и др. Известно, что богатейшее изразцовое убранство имела утраченная к настоящему времени церковь Благовещения в Тюмени (1700–1708): «наличники окон и дверей были украшены изразцами из поливной керамики зеленых и фиолетовых тонов. Майоликовые вставки с рельефными изображениями виноградных лоз завершали стены храма под угловыми колонками. Верхнюю часть повышенного объема храма – четверика – украшали также майоликовые вставки, а на глухой части северного фасада трапезной располагалось большое и красочное майоликовое панно – “травы”. Значительную роль в архитектуре храма играл подкарнизный пояс, выполненный из майоликовых плит, на которых витиеватой славянской вязью написано о времени сооружения церкви и причастных к строительству лицах» [Проскурякова, 1986, с. 114–115].

Почти столичная пышно сть изразцового убранства строений на периферии неудивительна. Известно, что в изготовлении изразцов участвовали московские умельцы, входившие в присланные из Москвы «отряды квалифицированных мастеров» [Там же]. В 1680-х гг. в Тобольске работал московский мастер Герасим Шарыпин, который делал «обрасцы муравленые и печи» [Черная, 2002, с. 65]. С именем Тимофея Марковича Гусева из московской Гончарной слободы, направленного в 1699 г. в Верхотурье для сооружения каменных построек, связывают и изразцовое убранство городского Троицкого собора [Копылова, 1979, с. 132–133]. Сюда же в 1700 г. были доставлены «черепичные станки да глина, из которой на Москве делают печные образцы и черепицу» [Каптиков, 1990, с. 166]. На территории Верхотурского кремля в 1980–1990 гг. были обнаружены следы керамической мастерской для производства поливной строительной керамики [Соколова, 1998, с. 165].

В обязанности приезжих мастеров входило и обучение «черепишному про стому и муравленому и печному образцовому делу в год человек 5 или 6 ис кирпишников, ис пешников, ис горшешников, ис каменщиков» [Черная, 2002, с. 65], после чего вскоре у горнов встали местные мастера. Отсюда разнообразие отличительных черт изразцов Урала и Сибири. В одних случаях это откровенные реплики, позволяющие предположить московское или иное (например, поволжское) производство, в других – изразцы с региональными особенностями, свидетельствующими о местном производстве, но и в них зачастую отражен импульс, пришедший «с Руси».

Заключение

Позднесредневековый изразец – незаменимый источник сведений, расширяющий наши представления о столичном и провинциальном производствах, о том, как создавались региональные школы с оригинальными, присущими только местному производству особенностями. Большая часть школ сформировалась непосредственно под влиянием Москвы и лишь некоторые – самостоятельно. Все региональные версии несут отпечаток московской традиции, которая продолжала существовать в провинции до середины XVIII в., когда в Центре изразец на фасаде уже давно исчез.