Мотивация в экономической деятельности: принципы и способы применения

Автор: Астафьев Игорь Владимирович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Эффективное управление

Статья в выпуске: 3 (20), 2011 года.

Бесплатный доступ

Проблема взаимодействия интересов бизнеса и общества становится особенно актуальной во время экономических кризисов. В статье ставится вопрос о необходимости применения наряду с экономическим нового социально-мотивационного подхода к организации производства.

Мотивация, макроэкономика, финансовый капитал, общественное благо

Короткий адрес: https://sciup.org/14032000

IDR: 14032000 | УДК: 331.101.26

Текст научной статьи Мотивация в экономической деятельности: принципы и способы применения

Terra Humana

Когда заходит речь об организации макроэкономики государства, типе народного хозяйства (т.н. укладе), формах собственности на активы, капитал, традиционно имеют в виду антагонизм между частной и общественной собственностью на средства производства. Это происходит по той же причине, по которой в экономике не рассматривается общественное целеполагание в его полноценном содержании. Обычно таковое обозначается общей и ничего никому не говорящей категорией «благосостояние», которое абстрактно и перманентно стремится к постоянному усреднённому повышению.

Это представляется вполне естественным и логичным, потому что методология экономической науки, будучи погружённой в замкнутую экономическую же среду, закономерно оставляет проблемы общественной мотивации за рамками какого-либо системного анализа1. В самом деле, поскольку все многочисленные определения экономики дефинируют её не иначе как «науку о богатстве», «распределении богатства», «происхождении богатства [народов]», способах его приумножения, производительных силах и производственных отношениях и т.п. [2], постольку это фактически не оставляет места для иного трактования цели экономической деятельности кроме как максимизации ресурсов, прибыли, доходов у субъектов экономической деятельности независимо от того, что понимается под субъектом – индивид, фирма, корпорация, территориальная общность хозяйствующих субъектов, государство, или общество.

Но экономика не является (не должна являться) целью, она является средством, Уместно поставить вопрос о том, средством достижения чего именно является или должна являться экономическая деятельность. Экономический либерализм, сознательно и, думается, отнюдь не бескорыстно сводящий целеполагание к мотивации индивида и/или их механическому суммированию, безапелляционно выводит за скобки общественное целеполагание – именно потому, что откровенно и заведомо ему противоречит. Джордж Сорос говорит об этом: «Господствующая экономическая теория исходит из предположения, что людям известно, в чем состоит их благо...» [10, с. 175], но при этом ««государство всеобщего благосостояния... перестало существовать, а международное перераспределение доходов практически отсутствует» [10, с. 84]. Он, признавая наличие принудительной глобализации, понимает под ней исключительно «развитие глобальных финансовых рынков, рост транснациональных корпораций и усиление их влияния на национальную экономику государств». И добавляет, что «глобализация существенно ограничивает возможности государства по предоставлению общественных благ своим гражданам, поскольку посягает на наиболее удобный и обильный источник доходов – налог на доходы и прибыли...» [10, с. 81].

Но ничего странного в таком подходе нет. Абсолютно адекватная оценка обстановки заставляет Дж. Сороса констатировать наличие глобального дисбаланса мировой системы производства и распределения благ, и иметь все основания опасаться за своё (и наше) будущее ввиду того, что такое положение вещей таит в себе огромную разрушительную потенциальную энергию.

То, что Ленин называл империализмом , а Сорос глобализмом , скорее всего, является проявлением вебленовского институционализма, который по-существу является не «высшей и последней стадией капитализма», а высшей и последней стадией традиционной экономики вообще. Понятно, что это не могло не остаться вне сферы рассмотрения как политэкономии социализма, экономикс, так и иных моделей экономических учений.

Строго говоря, капитализм в его классическом понимании с появлением институтов финансового капитала, в сочетании с учени- ем тотального (в том числе экономического) либерализма, фактически нивелирован не только как способ организации производства, но и как экономический уклад в целом. Дж. Сорос так и пишет, что капитал методологически неверно вкладывать в основные средства. Поскольку финансовый капитал существует сам по себе, над государством. И именно в этом его [институциональное] предназначение. [10, с. 73-80]

Общественное целеполагание в нашем понимании – цель общества как субъекта мотивации , а не сумма интересов инди-видов2. Не только для экономического либерализма, но и в неменьшей степени для марксизма и других левых экономических учений характерно методологическое заблуждение, согласно которому высшая цель деятельности – «удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей трудящихся» [9, с. 64, 99] – (явное суммирование интересов индивидов). Все т.н. «пирамиды потребностей» (по А. Маслоу, Д. Мак-Клелланду, К. Альдерферу) являются ничем иным как иерархическими структурами потребностей индивидов. И даже классик изучения массового сознания Р. Инглхарт под внеэкономическими потребностями понимает исключительно индивидуальные культурные, духовные потребности, а также потребности в собственной неприкосновенности3.

Индивидуальные потребности соответствуют частным благам или «пучкам частных благ» [6, с. 157]. Потребности же общества соответствуют и неразрывно связаны с благами исключительно общественными («коммунальными», «социальными» [6]). А именно они входят в антагонистическое противоречие с индивидуальными благами в традиционной экономической среде вообще (включая т.н. «социалистическую») и в среде т.н. «свободной рыночной экономики» в особенности.

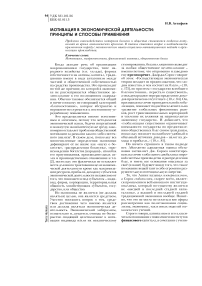

Рис. 1. Механизм возникновения искусственных дихотомий.

Отсутствие системного подхода к общественной мотивации порождает знаковое противоречие между конструктивным производством мериторных благ, соответствующим государственной собственности на средства производства, и, по сути, следующим из него, деконструктивным этатизмом, ставящим государство выше права, а, следовательно, и морали, культуры, этики и т.д.

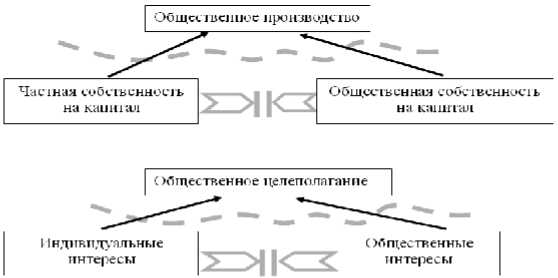

И вновь противоречия эти кажущиеся, искусственные, как якобы противоестественное выступление мирового финансового спекулянта против спекуляций. В данном случае перед нами характерные примеры проявления несуществующих дихотомий при отсутствии единой системной иерархии мотивации производительного труда, не позволяющей выйти на более высокий уровень, снимающий эти противоречия между звеньями единого механизма (рис. 1). Классическая экономика, объективно являясь в первую очередь сферой частных интересов (равно как их суммы), должна уступить первенство мотивационным принципам организации совокупной деятельности общества, будучи включённой в них хотя и базовой, но составной частью. Иерархия общественной мотивации представляет собой пирамиду, изображённую на рис. 2.

Так называемый «капитализм», а точнее – современный институциональный экономический либерализм, заключает в себе опасность «прорастания» личных интересов до уровня мериторных благ, а в отдельном случае (ФРС США) – и до самого верха пирамиды общественного целеполагания. Такое положение не просто опасно (в этом Дж. Сорос абсолютно прав), не просто снижает КПД деятельности общества, это замыкает её (деятельность) на индивидуальный интерес первого уровня, что крайне деструктивно в отношении общественного прогресса. Иначе говоря, размеры частного капитала могут быть общественно опасны [3, с. 202]. Напротив, если частный интерес не выходит за пределы максимум второго уровня мотивации (общественных благ), то его роль конструктивна – как эффективного катализатора активности.

По законам мотивационно сбалансированной (социально целесообразной, справедливой) экономики, где вознаграждение максимально ответствует общественной полезности

Общество

Рис. 2. Иерархия общественной мотивации.

деятельности, гигантские частные состояния невозможны априори. Либо корпоративная собственность, либо частная, не превышающая пределы общественной безопасности.

Мотивация, рассматриваемая применительно к индивиду, и общественная мотивация – это принципиально разные явления. Общественная мотивация – это система, индивидуальная мотивации есть побуждение. Отсутствие системного подхода к мотивации общества и приводит к возникновению несуществующих антагонизмов, дихотомий, в то время как эти

«полюса» на деле являются составными частями одной и той же системы.

Платон («Государство ремесленников») делил человеческое общество на три мира: вещей, отношений и идей. Если представить мотивационное общество на основе такой классификации, то получим следующее:

Terra Humana

Мир вещей

Мир отношений

Мир идей

} Экономика

Мотивационное общество

Экономика – это отношения по поводу производства и распределения благ. А собственность – это «отношения людей по поводу вещей» (К. Маркс). Это фундаментальное определение нашло своё отражение даже в сфере права: «Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом» (ст. 209, ч. 1 ГК РФ). Всё это точно вписывается в классификацию Платона. Сейчас мир идей отделён от первых двух миров, он «распылён» внутри экономической среды. Вершина мотивации заканчивается на экономических интересах, именно они определяют вектор совокупных действий общества.

Экономическая мотивация присуща индивидам, общественная (в виде мери-торных благ) – социуму. В мотивационном обществе мир идей располагается иерархически выше мира экономики, заключая при этом его в себе. Мир идей должен в конечном счёте управлять целеполаганием.

В настоящее время существует два суррогатных типа мотивационной иерархии: либерально-экономический и внеэкономический (авторитарный, теологический).

Следует отметить, что либерально-экономическая мотивация максимально эф-фективена в строго определённых исторических условиях и применительно к строго определённым видам деятельности. Она основана на верховенстве мотивации потребления частных благ (в отличие от общественных, социальных, коммунальных, частично тех и других) и т.н. «пучков частных благ». Она зиждется на двух простых моментах: максимизации дохода (и потребления) и страхе потери дохода (работы).

В этих условиях стремительными темпами идет прогресс в сфере услуг, массовом искусстве, производстве предметов потребления и всём том, что связано с индивидуальным потреблением. Базовое производство (включая сельское хозяйство), хотя и развивается вследствие этого, но далеко не такими высокими темпами и имеет тенденцию к уводу в страны третьего мира.

Наоборот, в крупных государствах с авторитарной внеэкономической мотивацией (СССР) производство мериторных благ (наука, образование, здравоохранение, спорт высших достижений, классическое искусство, оборона) далеко опережает производство частных благ, которое абсолютно отстает от такового в государствах с либерально-экономической мотивацией – ввиду неоправданного отсутствия частной инициативы. Выигрыш – в «социальной справедливости», стабильности и т.п.

Оба этих типа усечённых мотивационных иерархий полностью исчерпали свой потенциал.

На самом деле между частной и общественной собственностью на капитальные блага, трудом и творчеством4, частными и общественными интересами, индивидуальными и общественными благами и т.д. нет противоречий. Экономисты спорят о том, что «главнее» – частные или общественные интересы; что эффективнее – частная или общественная (государственная) собственность, бросаясь из крайности в крайность, пытаясь смешивать несовместимое («социализм» и «капитализм» методом конвергенции), лишь допуская существование того или иного полюса наряду с тем, который они считают истинным. То индивидуалисты «допустят» госрегулирование, то наоборот, государственники «допустят» существование частной собственности.

Решение лежит абсолютно в иной плоскости. Следует поставить вопрос: какое именно состояние было бы желательно обществу, а через это – индивиду? (Аристотель в «Никомаховой этике», книга первая, упомянул про возможное существование глобальной цели). И уже определившись с этим построить иерархию целеполагания, в которой все «альтернативные» инструменты организации деятельности в желаемом направлении займут своё место.

Такой способ выстраивания общественных отношений, во-первых, задаёт единый максимально рациональный вектор развития, а во-вторых, устраняет непреодолимые мотивационные конфликты действующих усечённых мотивационных моделей.

Применительно к экономической организации совокупного производства мотивационные принципы, в частности, могут быть реализованы следующими способами.

-

1. Замещение антимонопольного регулирования мотивационным [5]. Многие авторы справедливо замечают несоответствие между задачами антимонопольного регулирования «свободного» рынка и его основополагающими принципами (в первую очередь свободы ценообразования и максимизации дохода). Здесь имеет место один из главных мотивационных конфликтов рыночной экономики – между главной целью частной инициативы – максимизацией дохода – и повышением уровня потребления населения. Распространён стереотип, что рыночные субъекты конкурируют между собой за снижение соотношения «цена/качество», максимально расширяя свой оборот. В реальности действует совершенно иная формула: «Максимизация выручки в рамках имеющегося платежеспособного спроса»5.

В этих условиях для проявления эффекта наличия картельных сговоров вовсе не обязательно их иметь в действительности. Почему одна частная фирма должна продавать товар дешевле, чем у другой, если есть реальная возможность при отсутствии конкуренции со стороны госпредприятия продать его по более высокой цене? Отсюда закономерные трудности в деятельности антимонопольных органов и довольно невысокая их эффективность для населения (сходная с борьбой с коррупцией). Ведь антимонопольный орган должен де-факто выполнять функции госрегули-рования там, где этого быть не должно.

Мотивационный механизм принципиально иной. Хозяйствующие субъекты классифицируются по набору критериев:

– тип производимого продукта (государственные функции, общественные блага, частные блага, финансовые услуги);

– степень необходимости продукта (базовые или дополнительные потребности);

– мотивационный характер продукта (конструктивные или деконструктивные потребности6);

– природа источника финансирования (бюджетные средства, средства коммерческих предприятий или физических лиц).

Классификации по этим критериям вполне достаточно, чтобы обеспечить объективное государственное регулирование их главных свойств, а именно:

-

1) Принадлежность к частной, общественной (государственной) или смешанной форме собственности;

-

2) Степень регулирования отпускных цен (от 0 до 100%);

-

3) Степень подчинения государству;

-

4) Тип и размер налогообложения.

-

2. Устранение принципиальных различий в социальных гарантиях успешных топ-менеджеров общественных предприятий и успешных владельцев бизнес-структур [1]. Речь, конечно же, не идёт о крупных дивидендах за счёт бюджета, как и о наследственных должностях. Но почему считается нормальным, когда крупные чиновники, судьи и т.п. могут считать своё благополучие полностью гарантированным в будущем в то время как даже успешные руководители государственных предприятий после ухода с должности должны попадать в бедственное положение? Не это ли является одной из причин тотального воровства с их стороны, которое можно считать попытками обеспечить своё будущее8?

-

3. Введение ресурсного учёта стоимости продуктов, производимых для общественных нужд [4]. Такая мера также приведёт в логическое соответствие существующее антимонопольное регулиро-

Общество

Регулирование может осуществляться методом экспертных оценок органом, сходным по функциям и полномочиям с ФАС, быть динамичным и открытым для общественного контроля. При этом совмещение видов и типов деятельности в одном юридическом лице, хотя бы и с организацией раздельного учёта, исключается, поскольку этот мотивационный конфликт интересов неизбежно приводит к злоупотреблениям и извлечению доходов отрицательной мотивационной природы. Из этого следует возможность практического решения «извечного вопроса» о том, какая форма собственности на капитал наиболее целесообразна в той или иной сфере деятельности7.

вание с рыночными принципами. В самом деле, антимонопольные органы наряду с обозначенной в названии деятельностью и многими другими задачами9, выполняют также функции надзора в сфере госзакупок. Общепризнано, что, во-первых, эта деятельность также, мягко говоря, наталкивается на определённые трудности из-за системных недостатков в её организации, а во-вторых, извлечение сверхнормативной выгоды коммерсантами при расчётах с го-сударством10 за счёт общества никак нельзя признать ни мотивационно, ни социально оправданным.

Перечисленные способы управления экономикой, конечно, не являются исчерпывающими, и дают лишь локальные примеры применения мотивационной организации совокупной деятельности общества. Можно определённо утверждать, что без модернизации системы общественного целеполагания как институциональной среды, в которой происходит производство и распределение благ, без встраивания в эту систему экономики, о существенном прогрессе в развитии производительных сил и устранении потенциальных социальных конфликтов говорить не приходится.

Список литературы Мотивация в экономической деятельности: принципы и способы применения

- Астафьев И.В. Мотивационное единство частного и общественного капитала//Актуальные проблемы социально-экономического развития России. -2010, № 2. -С. 83-87.

- Астафьев И.В. О предмете институциональной экономики//Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова/Серия экономические науки: Проблемы новой политической экономии. -2010, № 2. -С. 18-23.

- Астафьев И.В. Основания мотивационной экономики. Институт мотивационной деятельности в системе организации совокупного общественного труда. -Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. -213 с.

- Астафьев И.В. Сквозной ресурсный учет трудозатрат как средство и методологическая основа организации общественной деятельности и функционирования института общественного целеполагания в постиндустриальной системе//Экономические науки. -2009, № 54. -С. 136-141.

- Астафьев И.В. Социально-мотивационный конфликт частного бизнеса и рыночной конкуренции//Микроэкономика. -2010, № 1. -С. 19-22.

- Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Основания смешанной экономики. Экономическая социодинамика. -М.: Институт экономики РАН, 2008. -482 с.

- Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества. Доклад 1994 г. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.sociology.mephi.ru/docs/polit/html/ingl.htm

- Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. -М.: Академия, 1998. -614 с.

- Программа Коммунистической партии Советского Союза. -М.: Госполитиздат, 1961.

- Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. -193 с.