Мотивационно-потребностная сфера студентов психологов обучающихся на начальных и старших курсах

Автор: Иванчик Э.Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 9 (28), 2016 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена изучению мотивационно - потребностной сфере студентов начальных и старших курсов. В статье рассматриваются основные различия, выявленные в процессе исследования, а также детальное рассмотрение мотивационно - потребностной сферы как начальных, так и старших курсов.

Короткий адрес: https://sciup.org/140121468

IDR: 140121468

Текст научной статьи Мотивационно-потребностная сфера студентов психологов обучающихся на начальных и старших курсах

Как правило, современный человек, всегда испытывает огромное количество потребностей, в чем либо. Это могут быть физиологически потребности, потребность в безопасности, в любви, в уважении и признании, а так же потребность в самовыражении и самореализации. Так, мотивация – это группа движущих факторов, которые определяют активность личности. Как правило, к ним относят мотивы, стимулы и потребности, которые определяют деятельность человека. Источником движущей силы мотива и соответствующего побуждения к действию, выступают потребности. Итак, потребность – это такое состояние индивида, которое создается испытываемой им нуждой в том, что требуется для его существования, развития, и что является источником активности и продуктивности. Потребность выступает как некое состояние человека, благодаря которому регулируется манера поведения, мышление, чувства и воля человека. Состояние потребности организма в чем – то, что находится вне его и является обязательным условием его правильного функционирования. Нужно отметить, что для того, чтобы иметь достаточно полное представление о мотивационно – потребностной сфере, нужно знать факты, которые влияют на возникновение потребностей, а также учитывать особенности мотивационно – потребностной сферы личности.

Изучения мотивационно – потребностной сферы студентов является актуальной темой в психологии. Мотивационно - потребностная сфера, как неотъемлемая часть жизнедеятельности человека всегда интересовала великих ученых, так, изучением данной проблемы занимались: А. Н. Леонтьев, П. В. Симонов, Д. Н. Узнадзе, Дж. Аткинсон, Г. Холл, А. Маслоу и др. Изучением потребностей занимались П.К. Анохин, П.В. Симонов, А.Х. Маслоу [3].

Современные исследователи также не оставляли данную тему без внимания, так Н.Н. Демиденко изучала мотивационно – потребностную сферу личности как компонент психологической готовности и ее влияние на успешность педагогической деятельности [3], А.В. Кондрашкин изучал мотивационно – потребностную сферу подростков, находящихся в различных социальных ситуациях [5].

Проблемой исследования было узнать, существуют ли различия между мотивационно – потребностной сферой у студентов первых и последних курсов.

Целью исследования является решение поставленной проблемы.

В исследовании использовались следующие методы: организационные (сравнительный метод), эмпирические, в частности, тестирование, интерпретационные методы: структурные методы, типологизация, методы математико-статистического и качественного анализа данных.

Были использованы следующие методики: Методика диагностики самоактуализации личности А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина (САМОАЛ); методика изучения мотивации поведения в группе Е.П. Ильина;

мотивация учения студентов педагогического вуза С.А. Пакулина, С.М. Кетько.

Исследование проводилось на базе НИУ БелГУ, факультета психологии у студентов начальных и старших курсов обучения, в г. Белгороде. Количество респондентов составило 50 человек в возрасте от 18 до 21 года.

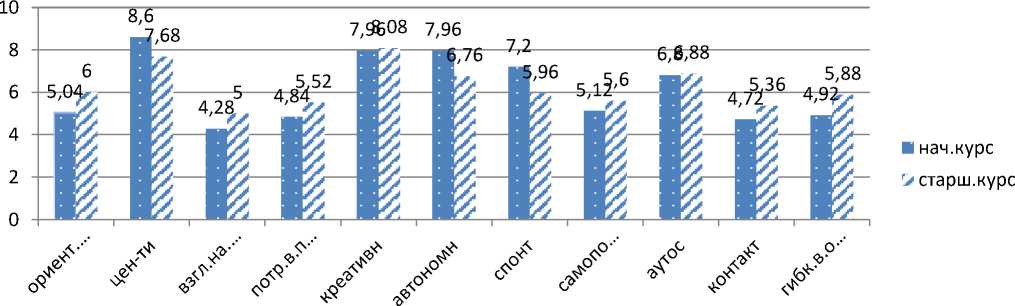

На начальном этапе исследования испытуемым была предложена методика для изучения самоактуализации личности А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина (САМОАЛ), которая позволяет выявить следующие: ориентацию во времени, ценности, взгляд на природу человека, потребность в познании, стремление к творчеству, автономность, спонтанность, самопонимание, аутосимпатия, контактность, гибкость в общении (Рис. 2.2.1).

Рис. 2.2.1. Выраженность особенностей самоактуализации студентов психологов начальных и старших курсов (в ср.б.)

Анализируя результаты методики, мы акцентировали свое внимание на результатах каждой из шкал. Итак, по шкале «ориентация во времени», начальный курс имеет показатель (Ме=5,04,), старший курс (Ме=6). Данный показатель показывает, насколько человек живет настоящим, не откладывая свою жизнь «на потом» и не пытаясь найти убежище в прошлом. Результаты начального курса ниже, чем результаты старшего курса, это может быть связано с тем, что испытуемые возможно ввиду своего возраста слишком большое внимание уделяют сделанным ошибкам, постоянный их анализ не позволяет двигаться личности далее, остерегаясь возможной неудачи.

По показателю «взгляд на природу человека», начальный курс имеет (Ме=4,28), старший курс (Ме=5). Эта шкала описывает веру в людей, в могущество человеческих возможностей. Такие показатели по данной шкале могут быть связаны с тем, что у испытуемых начальных курсов еще не до конца сформировалось доверие к окружающим людям ввиду особенностей возраста, а именно ранней юности.

По шкале «потребность в познании начальный курс имеет показатель (Ме=4,84), а старший (Ме=5,52). Эта шкала описывает способность к бытийному познанию – бескорыстную жажду нового, интерес к объектам, не связанный прямо с удовлетворением каких-либо потребностей. Такое познание, считает более точно и эффективно, поскольку его процесс не искажается желаниями и влечениями, человек при этом не склонен судить, оценивать и сравнивать. Он просто видит то, что есть и ценит это. Такие результаты по данному показателю у начальных курсов могут быть из – за того, что ввиду открывшегося многообразия различных видов деятельности, испытуемым сложно остановиться на какой – либо одной деятельности в силу возрастных особенностей.

По шкале «самопонимание», начальный курс имеет показатель (Ме=5,12), а старший (Ме=5,6). Исходя из представленных результатов можем сказать, что у испытуемых начальных курсов шкала «самопонимания» ниже, у старших, из – за того, что в данном возрасте испытуемые испытывают трудности в понимании собственной личности, чаще они ориентируются на мнение окружающих, то есть, по мнению Д. Рисмен на данном возрастном этапе начальный курс «ориентированн извне» в отличие от старших курсов, которые «ориентированны изнутри».

По шкале «контактность», испытуемые начальных курсов имеют показатель (Ме=4,72), а старших (Ме=5,36). Данный показатель измеряет общительность личности, ее способность к установлению прочных и доброжелательных отношений с окружающими. Низкие показатели по данной шкале, возможно, связаны с тем, что испытуемые еще не совсем способны к установлению взаимно полезных контактов с другими людьми ввиду своих возрастных особенностей.

По шкале «гибкость в общении», испытуемые начальных курсов имеют показатель (Ме=4,92), а старших (Ме=5,88). Такие результаты могли быть получены из-за того, что на данном возрастном этапе личность критически относится к себе и тем, кто ее окружает, поэтому они могут впадать в крайности, применяя тщательный отбор личностных контактов.

По шкале «ценности» испытуемые начальных курсов имеют показатель (Ме=8,6), а старшие курсы (Ме=7,68). Высокий балл по этой шкале свидетельствует, что испытуемые разделяют ценности самоактуализирующейся личности, к числу которых относятся такие, как истина, добро, красота, целостность, отсутствие раздвоенности, жизненность, уникальность, совершенство, свершения, справедливость, порядок, простота, легкость без усилия, игра, самодостаточность. Предпочтение этих ценностей указывает на стремление к гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми, далекое от желания манипулировать ими в своих интересах.

По шкале «автономность» испытуемые начальных курсов имеют показатель (Ме=7,96), а старшие курсы (Ме=6,76). Это понятие тяготеет к таким чертам, как жизненность, самоподдержка, направляемость изнутри, зрелость. Это может быть связано с тем, что начальный курс в недавнем времени должен был принять особо важное решение, что повлияло на становление его личностных качеств.

По шкале «спонтанность» начальный курс имеет показатель (Ме=7,2), а старший (Ме=5,96). Данная шкала оценивает качество, вытекающее из уверенности в себе и доверия к окружающему миру, свойственных самоактуализировавшимся людям. Высокий показатель по шкале спонтанности свидетельствует о том, что самоактуализацияне является мечтой или стремлением, а является устоявшимся, достигнутым свойством. Это может быть связано с тем, что испытуемые в основном предпочитают действовать методом проб и ошибок, закрепляя удачный результат.

Важно отметить, что по шкалам «креативность» начальный курс (Ме=7,96), старший (Ме=8,08) и «аутосимпатия» начальный курс (Ме=6,8), а старший (Ме=6,88) испытуемые имеют практически одинаковые результаты. Отметим, что непременный атрибут самоактуализации, которую попросту можно назвать творческим отношением к жизни, имеют и начальный и старший курс, что свойственно для данного возраста. По шкале «аутосимпатия» можем сказать, что испытуемые в двух групп имеют положительное отношение к самим себе, им нравится их внешний вид, манера поведения и морально – волевые качества. Что характерно для юношеского возраста.

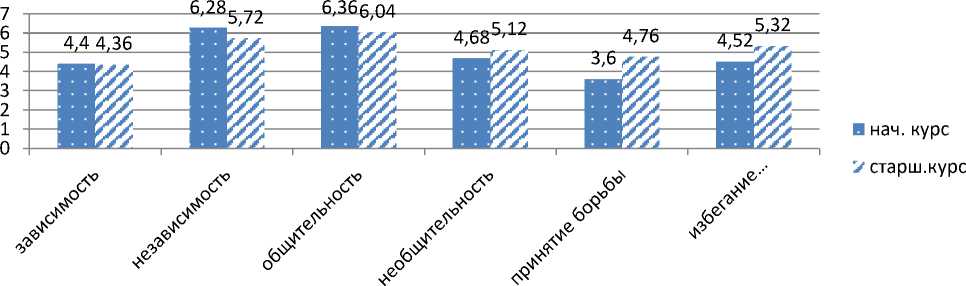

Анализ результатов мотивации поведения в группе при помощи методики для изучения мотивации поведения в группе Е.П. Ильина позволяет определять шесть основных тенденций поведения человека в реальной группе: зависимость, независимость, общительность, необщительность, принятие «борьбы» и избегание «борьбы». (Рис. 2.2.2.)

Рис. 2.2.2. Выраженность показателей мотивации поведения студентов психологов начальных и старших курсов (в ср. б.)

Анализируя результаты студентов – психологов как начальных, так и старших курсах, мы видим, что были получены схожие результаты преобладания той или иной тенденции. По каждой из сопряженных пар тенденций, мы выяснили, что среди тенденции зависимость у начальных курсов был получен результат (Ме=4,4), у старших (Ме=4,36) – независимость у начальных курсов был получен результат (Ме=6,28), у старших (Ме=5,72), что свидетельствует о преобладании тенденции независимости. Быть независимым, означает поступать и вести себя, сообразуясь с собственными потребностями, восприятиями или оценками, нежели с требованиями окружения или мнениями других людей. Это может быть связано с тем, что в данном возрасте личность стремится самостоятельно решать все свои проблемы и возникающие вопросы, пытаются «выйти» из под опеки родителей и доказать свою самостоятельность.

В тенденции общительностьу начальных курсов был получен результат (Ме=6,36), у старших (Ме=6,04) – необщительностьу начальных курсов был получен результат (Ме=4,68), у старших (Ме=5,12), были получены результаты преобладания общительности. Мы видим, что преобладает тенденция общительности, что свидетельствует о том, что испытуемые стремятся взаимодействовать с другими людьми как членами общества, осуществляемый с помощью средств речевого и неречевого воздействия и преследующий цель достижения изменений в познавательной, мотивационной, эмоциональной и поведенческой сферах участвующих в общении лиц.

В тенденции принятие борьбы у начальных курсов был получен результат (Ме=3,6), у старших (Ме=4,76) – непринятие борьбы у начальных курсов был получен результат (Ме=4,52), у старших (Ме=5,32) были получены результаты, указывающие на непринятие борьбы. Мы видим, что преобладает тенденция непринятия борьбы, это свидетельствует о том, что происходит отказ включить в свое, негативное оценивание и протест, возражение против происшедшего или происходящего, ввиду юношеского возраста.

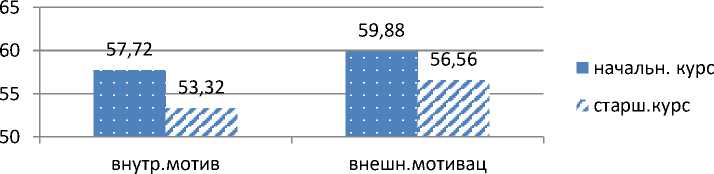

В рамках исследования мотивации учения студентов педагогического вуза при помощи методики изучения мотивации учения студентов педагогического вуза С.А. Пакулина, С.М. Кетько. Методика позволяет выделить во внешней и внутренней мотивации учения три группы мотивов: поступление в вуз, реально действующие профессиональные мотивы и их доминиров ание, определение уровней развития мотивации учения. (Рис 2.2.3.)

Рис. 2.2.3. Выраженность показателей мотивации учения студентов психологов начальных и старших курсов (в ср. б.)

Анализируя результаты преобладания вида мотивации студентов – психологов обоих курсов, были получены следующие результаты. Внутренняя мотивация студентов начальных курсов (Ме=57,72), в то время как внешняя (Ме=59,88). Старших – внутренняя мотивация (Ме=53,32), а внешняя (Ме=56,56), что и является показательным результатом. Внешняя мотивация учения включает в себя внешние мотивы поступления в педагогический вуз, узкие познавательные мотивы. Как правило – это мотивы не связанные с самим процессом учения, находятся вне учебной деятельности (не отставать от сокурсников, достичь уважения преподавателей, добиться одобрения окружающих, избежать осуждения и наказания, работать в частных организациях), предпочтение, как правило, отдается упрощенному и не требующего много времени учебному действию (предпочитают простые задания, то, что положено, чтобы получить оценку). Также студенты с внешней мотивацией отличаются слабой когнитивной гибкостью в учебной деятельности. Такие результаты могли быть получены вследствие того, что начальный курс еще не полностью осознал всю ответственность своего выбора, не до конца понял сущность выбранной профессии и ее специфику. А старший курс – это выпускной курс, следовательно, у студентов идет ориентация на получение диплома, нежели на получение дополнительных знаний и умений.

Теперь с целью выявления различий в мотивационно – потребностной сфере студентов психологов начальных и старших курсов был проведен статистический анализ данных с применением критерия Манна-Уитни. В результате нами были получены следующие результаты, которые представлены в таблице 2.2.1.

|

Показателей мотивационно – потребностной сферы начальных и старших курсов. |

Выраженность мотивационно – потребностной сферы студентов. |

U эмп. |

|

|

Начальный курс |

Старший курс |

||

|

Ориентация во времени |

21,92 |

29,08 |

3,000 * |

|

Ценности |

27,92 |

23,08 |

2,000 |

|

Взгляд на природу человека |

22,30 |

28,70 |

2,500 * |

|

Потребность в познании |

22,64 |

28,36 |

241,000 * |

|

Креативность |

24,42 |

26,58 |

285,500 |

|

Автономность |

28,92 |

22,08 |

7,000 * |

|

Спонтанность |

29,40 |

21,60 |

215,000 ** |

|

Самопонимание |

23,08 |

27,92 |

2,000 |

|

Аутосимпатия |

25,58 |

25,42 |

0,500 |

|

Контактность |

23,30 |

27,70 |

257,500 |

|

Гибкость в общении |

21,38 |

29,62 |

9,500 ** |

|

Зависимость |

24,98 |

26,02 |

299,500 |

|

Независимоть |

27,08 |

23,92 |

3,000 |

|

Общительность |

26,10 |

24,90 |

7,500 |

|

Необщительность |

24,14 |

26,86 |

8,500 |

|

Принятие борьбы |

21,60 |

29,40 |

215,000 ** |

|

Избегание борьбы |

22,38 |

28,62 |

4,500 * |

|

Внутренняя мотивация |

26,70 |

24,30 |

2,500 |

|

Внешняя мотивация |

27,00 |

24,00 |

75,000 |

|

Примечания: * - p ≤ 0,1; ** - p ≤ 0,05; *** - p ≤ 0,01. |

|||

В результате проведенного исследования были нами получены статистически значимые различия по таким показателям, как: «Ориентация во времени» U=3,000 при p ≤ 0,1, «Взгляд на природу человека» U=2,500 при p ≤ 0,1, «Автономность» U=7,000 при p ≤ 0,1, «Спонтанность» U=215,000 при p ≤ 0,05, «Гибкость в общении» U=9,500 при p ≤ 0,05, «Принятие борьбы» U=215,00 при p ≤ 0,05, «Избегание борьбы» U=4,500 при p ≤ 0,1. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что мотивационно – потребностная сфера студентов начальных и старших курсов имеет различия. Так, по шкале «ориентация во времени», можем сказать, что показатели старших курсов выше, чем показатели начальных курсов это связано с тем, что студенты старших курсов имеют больший жизненный опыт, они, как правило, хорошо понимают ценность жизни «здесь и сейчас», они способны наслаждаться актуальным моментом жизни, как правило, не сравнивая его с прошлыми моментами жизни.

Так же характерны выраженные различая на уровне статистической тенденции, на уровне «взгляд на природу человека», показатели старших курсов выше, чем показатели начальных курсов. Данный показатель интерпретируется как непоколебимое основание для искренних и гармоничных межличностных отношений, естественная симпатия и доверие к людям, честность, непредвзятость, доброжелательность, что формируется в процессе жизнедеятельности, а именно во время поздней юности, в которой находятся студенты – психологи старших курсов.

Согласно показателю «потребность в познании», «гибкость в общении», «принятие, избегание борьбы», показатели старших курсов также выше показателей начальных курсов. Что касается потребности в познании, старшие курсы четко разделяют необходимую для них информацию, им интересно открывать что – то новое, растет интерес к новым, ранее неизвестным объектам. А начальный курс находится на начале исследовательской деятельности, следовательно, им тяжело расставлять приоритеты в той или иной информации. Касаемо гибкости в общении, старшие курсы в этом вопросе более рассудительны и осторожны, они осознали, что нельзя прибегать к фальши или манипуляциям, они, как правило, имеют стратегию и тактику действий, в то время как начальные курсы еще до конца не овладели данным процессом и действуют не всегда корректными способами, прибегая к грубости. Что касается принятия, избегания борьбы, студенты предпочитают использовать эти два метода в зависимости от ситуации, так как старшие курсы, у которых больший жизненный опыт, как правило, стремятся достичь высокого социального статуса в группе путем ухода от конфликтов с помощью компромиссного решения, в то время как начальные курсы стремятся отстаивать свою точку зрения, не идя на уступки, пусть даже возможно появление конфликта.

Согласно показателю «автономность», показатели старших курсов ниже, чем показатели начальных курсов. Это связано с тем, что начальные курсы находятся на стадии ранней юности, для которой характерна специфическая способность самостоятельно создавать и выбирать моральные правила для своей жизнедеятельности и поведения, в то время как студенты старших курсов предпочитают следовать общепринятым нормам, правилам и требованиям. Также по показателю «спонтанности», показатели старших курсов ниже, чем показатели начальных курсов. Это связано с тем, что спонтанность – это качество, вытекающее из уверенности в себе и доверия к окружающему миру. Как правило, человек, который обладает показателем «спонтанности» находит в себе силы и смелость действовать согласно своим внутренним побуждениям, игнорируя внешнее воздействие.

Важно отметить, что к старшим курсам прослеживается тенденция повышения таких показателей как «ориентация во времени», «взгляд на природу человека», «потребность в познании», «гибкость в общении», «принятие борьбы», «избегание борьбы», в то время как показатели «спонтанности» и «автономности» снижаются. А на начальных курсах прослеживаются высокие показатели «автономности» и «спонтанности» при достаточно низких показателях «ориентации во времени», «взгляда на природу человека», «потребности в познании», «гибкости в общении», «принятия борьбы», «избегания борьбы».

Таким образом, мотивационно – потребностная сфера студентов начальных курсов отличается от мотивационно – потребностной сферы старших курсов, а именно к старшим курсам будет проявляться тенденция к повышению таких показателей, как «ориентация во времени», «взгляд на природу человека», «потребность в познании», «гибкость в общении», «принятие борьбы», «избегание борьбы», а такие показатели как «автономность» и «спонтанность» - снижаться по сравнению с начальными курсами.

Список литературы Мотивационно-потребностная сфера студентов психологов обучающихся на начальных и старших курсах

- Выготский, Л. С. Основные течения современной психологии/Геллерштейн С., Фингерт Б., Ширвиндт М. Основные течения современной психологии -М.: «Просвещение» 1989 -320 с.

- Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию/Ю. Б. Гиппенрейтер. -М.: «ЧеРо», 1996. -336 с.

- Демиденко, Н.Н. Мотивационно-потребностная сфера личности как компонент психологической готовности и ее влияние на успешность педагогической деятельности. Дис. канд. психол. н. Тверь 1996, 202с).

- Зейгарник, Б. В. Теории личности в зарубежной психологии.//Б. В. Зейгарник. -М.: «Книга по Требованию», 2013. -с. 128.

- Кондрашкин, А. В. мотивационно -потребностная сфера подростков, находящихся в различных социальных ситуациях развития Дис. канд. психол. н. М. 2013 -170с.

- Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность/А.Н. Леонтьев -М.: «Политиздат», 1975. -304 с.

- Маслоу, А. Мотивация и личность/А. Маслоу. 3-е изд. СПб.: «Питер», 2003.-351 с.