Мотивы учения учащихся с разным уровнем успеваемости

Автор: Матюхина Маргарита Викторовна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 4 (75), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье выдающегося ученого М.В. Матюхиной мотивация учебной деятельности рассматривается с точки зрения ее содержания и степени осознанности. Проводится сравнительный анализ содержания мотивов учения у учащихся с разным уровнем академической успеваемости.

Мотивация учебной деятельности, мотивы учения, осознаваемые и неосознаваемые мотивы, положительная и отрицательная мотивация учебной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/148322657

IDR: 148322657 | УДК: 37.015.3

Текст научной статьи Мотивы учения учащихся с разным уровнем успеваемости

Важнейшим вопросом работы школы является повышение успеваемости. Психологический аспект этой проблемы связан, прежде всего, с особенностями учащегося. Можно предположить, что в психологическом плане успеваемость определяется двумя группами причин: особенностями обучаемости, умственного развития и отношением учащихся к учебной деятельности, мотивацией учения. Забота о развитии каждой из сторон есть забота о повышении успеваемости, улучшении качества общеобразовательной подготовки учащихся.

Умственное развитие и мотивация учения тесно взаимосвязаны, но на данном этапе исследования мы сознательно отвлекаемся от вопроса умственного развития и остановимся только на вопросах мотивации учения.

Чтобы понять действия учащегося, надо понять причины этих действий. И один, и другой посещают уроки, готовят домашнее задание, отвечают на уроке на вопросы учителя и т. д. Однако какой смысл имеют для учащегося эти действия? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, в чем состоит мотив действия.

Мы предполагаем, что мотивация учения учащихся разных уровней успеваемости должна отличаться своеобразием. Мы также предполагаем, что увидеть это своеобразие нелегко. И вполне возможно, что именно эта трудность подчас заставляет практиков давать одно глобальное объяснение слабой, например, успеваемости – нерадивость учащегося, не учитывая, что это уже само по себе следствие, а не первопричина.

Прежде всего нас интересовало, как сами учащиеся осознают свое отношение к учению, какой смысл они вкладывают в свои учебные действия. Мы предполагаем, что по степени осознания учащимися мотивов в какой-то степени можно судить об уровне мотивации. И самом деле, рост самосо- знании личности проявляется в осознании учащимися своих особенностей, отношений и т. д. Потому, в какой степени осознает себя и свои действия та или иная личность, можно говорит об уровне ее развития. Чем младше, например, ребенок, тем в меньшей степени он осознает себя, свои особенности. Выясняя уровень осознания, мы обращаемся в первую очередь к «знаемым» мотивам [4], понимая, что они не всегда могут совпадать с реально действующими мотивами.

Остановимся на методике и результатах исследования.

Основным критерием деления учащихся на группы по успеваемости служил средний балл успеваемости, который выводился как среднее арифметическое всех отметок в журнале по 7–8 ведущим предметам за год. В зависимости от этого учащиеся были разделены на 3 группы по успеваемости: сильных, средних, слабых. Исследование проводилось в двух VI и X классах (70 учащихся).

О степени осознания мотивов учения мы судили по тому, может ли учащийся объяснить, почему он учится, как он понимает смысл учения, почему ему нравится или не нравится тот или иной предмет, или же учащийся просто указывает, что предмет ему нравится, но почему – не объясняет. По этим вопросам с учащимися проводились интервью, беседы, тесты.

Обнаруживалось, что хуже обосновывают причины своего отношения к учению слабые учащиеся, учащиеся с низкой успеваемостью, что видно из данных, представленных в табл. 1.

Таблица 1

|

Число указаний на каждого учащегося |

||

|

сильного |

среднего |

слабого |

|

1,2 |

0,8 |

0,6 |

В то же время учащиеся с низкой успеваемостью часто указывают на любовь к какому-то предмету, но без обоснования причин. Они просто говорят, что предмет им «нравится».

Однако низкая осознанность мотивов еще не говорит о том, что слабоуспевающих не волнуют вопросы, связанные со школой и учением. В этом отношении представляют интерес ответы учащихся на вопросы, которые не имели отношения к учебной деятельности. Это были вопросы о распределении свободного времени, о желаниях, о том, что обрадовало бы и что огорчило учащегося и т. д. Ни в одном из подобных вопросов не было слов «школа», «учение». В то же время, отвечая на подобные вопросы, учащиеся спонтанно говорили о школе, учении, уроках, домашних заданиях. И здесь обнаружилось, что слабоуспевающие учащиеся чаще говорят о школе, уроках, своем отношении к учению. Данные представлены в табл. 2.

Таблица 2

|

Число высказываний о школе и учении на каждого учащегося |

||

|

сильного |

среднего |

слабого |

|

1,4 |

1,7 |

2,2 |

Однако что волнует слабоуспевающих? Они хотят лучше выучить уроки, огорчит их двойка, т. е. их притязания далеко не идут. А что думают высокоуспевающие? Все они хотят быть отличниками, больше заниматься учебными предметами, их обрадует хорошая отметка, решение трудной задачи, огорчит тройка, т. е. по содержанию это – другие волнения, отражающие их более высокий уровень притязаний.

Проведенное исследование позволяет говорить и о содержании мотивации, т. е. выделить мотивы, наиболее характерные для учащихся различных уровней успеваемости.

В психологической литературе (Л.И. Божович, Л.Б. Ительсон, П.М. Якобсон) выделяются различные группы мотивов [1, 3, 6].

Можно говорить о мотивах, связанных с результатом учения, с тем, что лежит вне самой учебной деятельности. Такая мотивация результатом очень разнообразна.

Благоприятна мотивации, имеющая положительный характер. Это могут быть, прежде всего, такие широкие социальные мотивы, как долг, желание быть в будущем полезным обществу, понимание значимости знаний для будущего нашей страны, понимание значения знаний для своего будущего, желание подготовиться к избранной профессии. Такая установка, если она устойчива и занимает существенное место в личности учащегося, может давать силы для преодоления затруднений в учении, для проявления усидчивости и терпения. Это наиболее ценная мотивация.

Наряду с такой мотивацией выделяется и условно нами названная «мотивация благополучия», проявляющаяся в желании получить одобрение со стороны учителей, родителей, желание, чтобы одноклассники были хорошего мнения об учащемся.

В качестве мотива учения может выступать желание быть в числе первых учеников, лучшим, занять достойное место среди товарищей. Такую мотивацию мы условно назвали «престижной мотивацией».

И мотивация благополучия, и престижная мотивация относятся к сугубо личной мотивации, но тем не менее эту мотивацию можно назвать положительной, т. к. она создает предпосылки для проявления активности ребенка в учении.

Наряду с этими видами мотивации выделяется отрицательная мотивация [6, c. 227]. Учащийся осознает те неприятности, которые могут возникнуть, если он не будет учиться. Учащийся хочет избежать неприятностей со стороны учителей, родителей, одноклассников, избежать плохой отметки и т. д. Подобную мотивацию условно можно назвать мотивацией «избегания неприятностей».

В психологической литературе выделяются и другие группы мотивов, связанные с самим процессом учения. К мотивам этой категории относится интеллектуальная активность, стремление преодолевать препятствия в процессе познания. При такой мотивации учащемуся нравится решать трудные задачи, он любит думать над трудным вопросом, его должен увлекать сам процесс решения задачи. Такую мотивацию мы условно назвали «мотивация процессом».

Может быть выделена и другая мотивация, связанная с удовлетворением любознательности, стремлением овладеть знаниями в учебном процессе. Учащемуся нравится овладевать знаниями, узнавать новые факты, наблюдать опыты на уроке, нравится, когда, учитель рассказывает что-то интересное, нравятся учебные предметы. Такую мотивацию мы условно назвали «мотивация содержанием».

Надо отметить, что сочетание широких социальных мотивов с мотивацией процессом и мотивацией содержанием создают наиболее благоприятные условия для учебной деятельности, т. к. при такой мотивации со стороны учащихся требуется меньше волевых усилий. Остановимся на содержании мотивации учащихся разных уровней успеваемости. Для выяснения этого вопроса использовалось несколько методик. Одна методика предполагала свободные ответы учащихся. Другая методика заключалась в следующем. Учащимся предлагалось расклассифицировать по значимости для них в учении 30 мотивов, которые охватывали все описанные виды мотивации, на три группы. Те мотивы, которые имеют очень важное значение для учащегося при анализе результатов нами оценивались баллом 2, те, которые имеют меньшее значение, – баллом 1, те, которые имеют еще меньшее значение, – баллом 0. Эта методика заставляла учащихся осознать и оценить разнообразные мотивы.

Нам хотелось рассмотреть удельный вес каждого вида мотивации. Результаты по этой методике в баллах по каждой группе испытуемых и по каждому виду мотивации представлены в табл. 3 (см. на с. 57).

Таблица 3

|

Учащиеся |

Средняя оценка в баллах мотивации учебной деятельности |

Средний балл по категориям учащихся |

|||||

|

широкой социальной |

благополучия |

престижной |

избегания |

процессом |

содержанием |

||

|

Сильные |

1,77 |

1,76 |

1,56 |

1,62 |

1,58 |

1,56 |

1,66 |

|

Средние |

1,87 |

1,85 |

1,72 |

1,77 |

1,52 |

1,80 |

1,77 |

|

Слабые |

1,83 |

1,93 |

1,70 |

1,96 |

1,53 |

1,90 |

1,81 |

|

Средний балл по видам мотивации |

1,82 |

1,84 |

1,68 |

1,54 |

1,54 |

1,75 |

1,74 |

Обратимся к таблице и, прежде всего, к средним баллам по видам мотивации. Как видно из таблицы, все категории учащихся самую высокую оценку дали мотивации «благополучия» (1,84 балла). Все учащиеся хотят получать хорошие отметки, хотят, чтобы родители и учителя были о них хорошего мнения, все не хотят опозориться перед классом.

Высоко оценили учащиеся и широкие социальные мотивы. И сильные, и средние, и слабые понимают свой долг, значение знаний для своего будущего, хотят быть полезными обществу, хотят быть культурными. 100% сильных учащихся и 100% слабых учащихся отнесли к очень важным, значимым для них в учении такой мотив, как желание быть в будущем полезным обществу.

На третьем месте мотивация «избегания». Причем наиболее характерна она для слабых учащихся. Все 100% слабых учащихся к значимым для них отнесли такие мотивы: «хочу избежать плохой отметки», «хочу избежать неприятностей со стороны учителей», «хочу избежать неприятностей со стороны родителей», «хочу избежать осуждения со стороны одноклассников».

Такая единодушно высокая оценка мотивации «избегания» слабоуспевающими заставляет предполагать, что она является для них сильной и реально действующей. Каким же тяжелым должен быть процесс учения, если активность учащегося направлена в первую очередь на то, чтобы избежать неприятностей.

Среди мотивов, связанных с результатами учения, последнее место занимает «престижная» мотивация. Она несколько выше у средних и слабых учащихся, нежели сильных.

Перейдем к анализу мотивации, заложенной внутри самой учебной деятельности.

Мотивация «процессом» в оценке всех категорий учащихся занимает последнее место (1,54 балла). Если обратиться к свободным высказываниям учащихся, то и там мотивация «процессом» заняла самое последнее место. Сам по себе этот факт требует внимания со стороны учителя. Какими бы высокими социальными и другими мотивами ни руководствовался учащийся, но если его мало привлекает сам процесс добывания знаний, то создается, по словам Л.Б. Ительсона, ситуация «с целевым принуждением», которая требует от учащегося больших волевых усилий в процессе учения. Надо отметить, что у сильных учащихся мотивация процессом сравнительно выше. Следует также обратить внимание и на то, что сильные и слабые по-разному оценили мотивы, входящие в этот вид мотивации. Так, большинство сильных указывают на такие мотивы, как нравится решать трудные задачи, увлекаюсь процессом решения задач, люблю подумать над трудным вопросом. Слабые учащиеся в меньшей степени указывают на эти мотивы. Сравнительные данные в процентах представлены в табл. 4.

Таблица 4

|

Учащиеся |

Число учащихся в %, которым нравится решать трудные задачи |

|

Сильные |

60% |

|

Слабые |

33% |

Остановимся на мотивации «содержанием». Слабые оценили эту мотивацию более высоко, но если обратиться к самим мотивам, входящим в эту группу, то оказывается, что слабоуспевающие самым высоким баллом оценили такие мотивы, как «нравится, когда показывают опыты», «нравится, когда учитель рассказывает что-то интересное». В то же время 90% сильных учащихся оценили высшим баллом такой мотив, как «желание овладевать знаниями». Можно предположить, что познавательная потребность, которая лежит в основе этого мотива, носит несколько иной характер у сильных и слабых учащихся. У слабых эта потребность находится на первоначальном уровне развития [2 , с. 216]. Их привлекают опыты, интересные факты и т. д. Во всяком случае интерес – занимательность характерен для слабых*.

Можно предположить, что в занимательной, увлекательной форме учение привлекательно и для слабых, и такая форма урока будет положительно мотивировать этих учащихся. В свое время Л.С. Славина, изучая интеллектуальную пассивность учащихся, обнаружила, что слабые учащиеся в игре, в специально созданной обстановке довольно успешно овладевали знаниями.

Формирование положительной мотивации учения учащихся предполагает учет учителем наличного уровня мотивации, а это в свою очередь вызывает необходимость знать этот уровень. В связи с этим определенный интерес представляет и то, как осознают мотивационную сферу учащихся разной успеваемости сами учителя . Беседы с учителями, опросники дают нам некоторые материалы для ответа на этот вопрос. Обратимся к результатам, полученным по методике, сходной с той, которая применялась и в отношении к учащимся. Учителям предлагалось свободно отвечать на вопросы и оценивать различные мотивы учащихся в баллах.

Анализируя эти материалы (обследовано 60 учителей), мы хотели сравнить, как оценивают мотивацию сильных и слабых учащихся учителя и сами учащиеся, что есть общего в оценке учителей и учащихся и что специфично для оценки мотивации учителями и учащимися разных уровней успеваемости. Для сравнения возьмем сильных и слабых учащихся, средние действительно занимают среднюю позицию и в оценке самих учащихся и в оценке учителей.

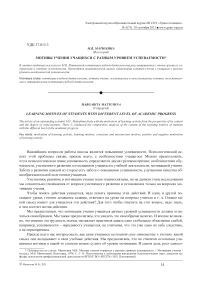

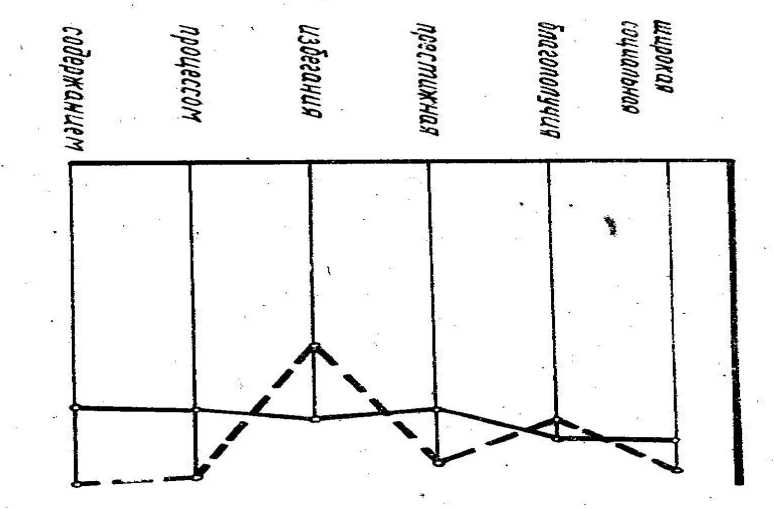

Наглядно результаты представлены на рис. 1 и 2.

Первое, что обращает на себя внимание, это более высокая оценка учителями мотивации сильных учащихся. Причем учителя (рис. 1, пунктирная линия) по некоторым видам мотивации оценивают сильных учащихся даже выше, чем сами сильные учащиеся. То же самое обнаружилось и по другой методике, в свободных высказываниях учителей.

Высоко оценивая мотивацию учения сильных учащихся, учитель оценивает их отношение к учению в целом, как хорошее. Эта установка может определенным образом влиять и на выставление отметок, на общий балл успешности, на взаимоотношения с этой категорией учащихся, создавая благоприятные условия для их учебной деятельности.

Обратимся к рис. 2. Как видно из графика, относительный уровень различных видов мотивации слабых в оценке учителей и учащихся совпадает. Например, и сами учащиеся, и учителя более низко оценивают для слабых роль мотивации «процессом», широкие социальные мотивы, «престижную» мотивацию и более высоко и теми и другими оценивается мотивация «содержанием», «благополучия», «избегания».

В то же время обращает на себя внимание очень низкая в целом оценка мотивации слабых учащихся со стороны учителей (пунктирная линия) и, напротив, высокая самооценка мотивации со стороны самих слабых (сплошная линия).

Возникает целый ряд предположений. Или учителя не всегда хорошо понимают мотивацию учения слабоуспевающих учащихся, или у самих слабых учащихся завышена самооценка (что не только не исключено, но вполне вероятно). А может быть имеет место и то, и другое: у слабоуспевающих учащихся несколько завышена самооценка, а у учителей несколько занижена оценка мотивов слабых учащихся. Это также вполне возможно, если обратиться к рис. 1, где хорошо видно, как учителя завысили оценку мотивации сильных учащихся по сравнению с самими учащимися.

Несовпадение самооценки слабых учащихся и оценки их мотивации со стороны учителей может создавать определенные трудности и приводить даже к конфликтам. Установка учителя на то, что мотивация слабых крайне низкая, может создавать и усиливать впечатление, что учащийся не хочет учиться, ленится, его ничто не интересует. А если на самом деле это не совсем так, и у слабых учащихся есть положительная мотивация, но затруднена реализация этой мотивации, например, в силу низкой обучаемости, низкого уровня умственного развития? Ведь низкая успеваемость слабых может быть обусловлена не низкой мотивацией, не отсутствием желания учиться, а совершенно другими причинами, устранение которых требует внимания учителя к умственной сфере учащихся.

__________мотивация в оценке учащихся --------------мотивация в оценке учителей Рис. 1. Мотивация сильных учащихся

_________мотивация в оценке учащихся --------------мотивация в оценке учителей Рис. 2. Мотивация слабых учащихся

Вернемся еще раз к рис. 2. Обращает на себя внимание и то, что сами слабоуспевающие, и учителя в отношении слабоуспевающих высоко оценивают роль отрицательной мотивации, мотивации «избегания неприятностей». Надо отметить, что в свободных высказываниях учащиеся не указывали на этот мотив. Или он не осознается ими как мотив учения (да и в самом деле, какое же это побуждение), или специально маскируется учащимися как мотив более низкого порядка. Учителя же и в свободных высказываниях отмечают наличие этого мотива, адресуя его, в основном, к слабым учащимся. Из всех указаний, которые учителя делают в адрес слабых, 70% относится к мотивам «избегания».

Возникает вопрос: можно ли опираться на эту отрицательную мотивацию при формировании положительных мотивов учения? Думается, что нет. Известно, что всякое усиление мотивации улучшает результат только до определенного предела, дальнейшее усиление мотивации может привести к ухудшению результата [5, c. 60–61, 82–83]. Тем более это, видимо, относится к отрицательной мотивации. Можно предположить, что угрозы со стороны родителей, учителей могут не только не усилить мотивацию, а вызвать ухудшение результата. Формирование положительного отношения к учению предполагает учет положительной мотивации учащихся.

Список литературы Мотивы учения учащихся с разным уровнем успеваемости

- Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка // Изучение мотивации поведения детей и подростков. М.: Педагогика, 1972.

- Ильин В.С. Проблема воспитания потребности в знании у школьников. Ростов н/Д., 1971.

- Ительсон Л.Б. Лекции по современным проблемам психологии обучения. Владимир, 1972.

- Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: МГУ, 1972.

- Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека. Пермь, 1971.

- Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М.: Просвещение, 1969.