Мотивы: теория и эмпирика. Окончание (начало см. N 1(3) за 1996 г.)

Автор: В.С. Чичерин, Е.Г. Симонова

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Преподавателю вуза: теория и практика

Статья в выпуске: 2 (4), 1996 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149126832

IDR: 149126832

Текст статьи Мотивы: теория и эмпирика. Окончание (начало см. N 1(3) за 1996 г.)

Мотивы: теория и эмпирика*

В.С. Чичерин, Е.Г. Симонова

Омский юридический институт МВД России

Мотивация через внешние раздражители

Поведение людей обусловливается не только внутренними побудительными причинами, но и раздражителями окружающей среды. Поэтому при анализе мотивов необходимо учитывать раз-дражители, целевые объекты и т.д., которые могут вызвать или активизировать то или иное поведение. Квалифицируем их следующим образом: — позитивные вызывают схожее поведение; — нейтральные не вызывают реакции;

— негативные (устрашающие объекты), угрожающая и вызывающая устраняющее (избегающее) поведение ситуация.

Первичные и вторичные мотивы

Некоторые физиологические потребности человека регулируются автоматически, без непосредственного контроля сознания (например, потребность дышать и т.д.). Другие потребности люди удовлетворяют сознательно (голод или жажда). Через физиологические мотивы тело активизируется и нацеливается на то, чтобы совершить поступки, необходимые для выживания.

На сами потребности, имеющие биологическую основу, обучение способно оказать значительное влияние. Это доказывает, что вряд ли поведение обусловливается инстинктами. Например, нельзя прекратить дышать, однако, например, голодание может применяться сознательно (от желания похудеть до самоубийства). Еще пример: так называемые половые преступления. Утверждают, что они вызваны чрезмерным “инстинктом" и имеют биологическую основу. Исследования показывают ошибочность такой точки зрения. Сексуальные потребности человека могут существовать даже при небольшом количестве половых гормонов, с другой стороны, несмотря на большое количество гормонов, сексуальные потребности могут быть незначительными. Доказано, что сексуальному поведению также нужно обучаться. Возможно, что у преступника, совершающего половые преступления, постепенно формируется неадекватное поведение, которое становится стабильным. Изменить это поведение биолопгчсским путем также невозможно.

Мы различаем первичные мотивы (голод, жажда, сон и т.д.) — врожденные и вторичные — приобретенные в процессе формирования личности.

Мы выделяем также психосоциальные мотивы, например: потребность в безопасности, любви, уважении, коллективизм.

Многие вторичные мотивы основываются на первичных. Потребность в деньгах — не врожденная. но использование денег как средства удовлетворения других желаний делает потребность в деньгах мотивом, который может оказаться сильнее других. Бывают случаи, когда люди из скупости или престижа голодают, мерзнут или мучаются жаждой. Со временем мотив воплощается из средства в потребность (смысл жизни, самоцель).

Многие человеческие мотивы нс имеют био-логической основы, а являются исключительно продуктом процесса обучения, например, потребность в безопасности (защищенности).

Приобретаются не только большинство мотивов, но и объекты цели, т.с. то, что вызывает сближающее или отталкивающее (разъединяющее) поведение.

Внутренний конфликт

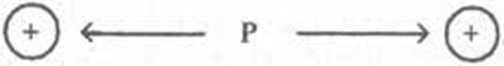

Если между мотивами происходит борьба, в таких случаях говорят о внутренних конфликтах. Например, начальник "стер" своего сотрудника. *по называется, в порошок. Сотрудник желал бы высказать начальнику свое мнение, т.е. он вербально агрессивен, но нс может на это решиться из-за страха (подавления агрессии). Все решает то, какой мотив сильнее: мотив А <---> мотив В <---> действие. Если мотив А (агрессивность) сильнее, то сотрудник нс позволит своему начальнику поступать так с собой. Если мотив В сильнее, то он все пропустит через себя. Однако состояние фрустрации останется.

В нашем обществе, сейчас более открытом различным влияниям, человек может иногда испытывать равнозначное давление двух противоположных социальных норм.

В прошлом веке дуэль, запрещенная церковью, была единственным признанным в обществе средством смыть оскорбление и восстановить свою честь. Конфликтная ситуация для верующего дворянина заключалась в противоречии между классовым и религиозным долгом.

Конфликт между двумя положительными целями Личность колеблется между альтернативами, которые в одинаковой степени приемлемы.

Цель Личность Цель

Стрелки указывают на силу Притягательности цели, стрелка длиннее — сила притяжения цели выше, человек обращается к этому объекту и начинает действовать.

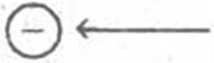

Конфликт между двумя негативными целями

Личность имеет две неприятные альтернативы и также колеблется.

Нежелательный Личность объект

Нежелательный объект

Например, слушатель упорно пытается выполнить задание, но желания к тому у него нет. Но он знает, что будет наказан, если его нс сделает, и воспринимает одну из альтернатив несколько менее неприятной, чем друтую, из страха перед наказанием делает задание. Иногда он терпит поражение — совершает бегство от решения Конфликтной ситуации. Это может произойти в различных формах: в лучшем случае — провести день в метаниях, заняться другими делами и т.д.

Познание общественного нсбпагополучия и мнение, что ничего нельзя изменить, также ведут к поражению, бегству в алкоголь, наркоманию, бродяжничество.

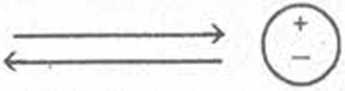

Конфликт между одновременно наступающими положительными и отрицательными аспектами одной и той же цели

Чаще цель все же имеет как положительные, так и негативные черты.

Здесь личность обращается к объекту, если его привлекающая сила больше, чем отталкивающая. Графически: если стрелка одна длиннее другой — человек колеблется, если силы одинаковы — стрелки одинаковы также.

Цель

Личность

Иногда конфликт кончается неврозами, истерией и др. Он может разрешиться тем, что негативный аспект объекта цели ликвидируется. Эту закономерность необходимо иметь в виду при установлении психологического контакта и применении методов психологического воздей ствия. У человека всегда есть мотивы, побуждающие его. например, дать нужные сведения, чистосердечно раскаяться и тд., и мотивы, затрудняющие такие действия. Поэтому задача следователя или оперуполномоченного всегда сводится к тому, тгобы нейтрализовать одни мотивы и усилить другие. К этому и сводится мастерство до-проса, мастерство убеждения.

Влияние дистанции цели на мотивообразование

Распространенными являются конфликты сближения и избегания, т.е. конфликты, у которых одна цель содержит как положительные, так и негативные аспекты. Пример. Бриллиант, который мы видим в ювелирном магазине. Разумеется, очень хотелось бы его иметь, он воздействует на нас притягательно, мы долго рассматриваем его, но купить его нет возможности. Мы ловим себя на мысли: “Вот бы украсть его...". Однако мысль, что за это может последовать наказание, превалирует. Здесь превалирует сдерживающий механизм. Итак, мы переживаем борьбу различных сшч. Наряду с величиной силы притяжения, действуют законы удаления от объекта. Бриллиант в магазине будит наш интерес, если мы берем его в руки, Tes< пенисе и желаннее оц становится.

Такой “трюк” используется в магазинах самообслуживания. где можно взять товар в руки. Эго повышает силу раздражителя, и покупатель * скорее склоняется к тому, чтобы положить товар в сумку, чем оставить на полке (магнит: чем меньше расстояние, тем больше сила притяжения). Имеется несколько различных тенденций.

-

1. Тенденция приближаться к положительной пели тем сильнее, чем меньше отдаление от цели.

-

2. Тенденция удаляться от негативной цели тем больше, чем ближе цель. Например, преступник тем быстрее удаляется от места преступления, чем оно ближе. Место преступления для него означает негативный аспект, так как там есть возможность быть пойманным.

-

3. Сила тенденции приближаться к цели или предотвращать (избегать) изменяется с изменением силы мотива:

-

а) если сила мотива растет, то степень притяжения действует раньше и сильнее, чем величина избегания;

-

б) степень избегания становится незначительной, если страх меньше.

При этом мы сталкиваемся с важной проблемой: оказывают ли наказания устрашающее воздействие?

В мировой практике доказано, что смертная казнь оказывает на уровень преступности (убийства) обратный эффект. Самые суровые наказания нс действуют устрашающе, однако при известных обстоятельствах со снижением жесткости наказания снижается и число некоторых форм преступности.

Психологические причины этого:

-

а) наказание действенно, если следует непосредственно после преступления (правонарушения). Только тогда образуются ассоциации: действие — наказание. Чем больше временное пространство между ними, тем слабее ассоциации. Беккариа 200 лет назад писал, что чем быстрее наказание следует за преступлением, чем ближе оно к нему, тем оно правомернее и полезнее;

-

б) единственного подкрепления достаточно, чтобы выработать способы поведения. Эти способы поведения будут тем более закрепляться, чем больше подкреплений: чем чаше преступник совершает преступление безнаказанно, тем стабильнее криминальные способы поведения;

-

в) еще один существенный аспект нс учитывается защитниками теории страха. Угрозы наказания — это нечто абстрактное, далекое, представление о нем слабо и ни в коей мере не предотвращает преступления.

Сильная мотивация не тушится угрозой наказания, а может быть заблокирована. Часто эта блокировка со временем слабеет. Артист музыкальной комедии имел "пристрастие" к детям и из-за попытки изнасилования "отбывал" срок. Затем стал работать в детском самодеятельном театре. Он ничего нс совершал, но “преследовал” глазами детей. Наказание заключением извращения не изменило. Может прийти день, когда потребности, несмотря на страхи, осторожность, собственные моральные представления, победят. Как видим, наказание — нс решение для подобных сексуальных проблем, помощь может быть оказана в лице психотерапевта или хирургическим путем, хотя надо отметить, что подобные липа нс являются больными в медицинском смысле слова.

Для ответа на главный вопрос о мотивах деятельности следует проанализировать, по крайней мерс, четыре возможных варианта мотивов поступка.

Во-первых, вариант, свидетельствующий о наличии у человека конкретной цели, сформулированной для достижения определенного результата.

Во-вторых, вариант, свидетельствующий об отсутствии или нечетко выраженной цели деятельности при стремлении к взаимодействию с другими людьми (мотив сотрудничества). В этом случае конечная цель и се достижение зависят нс от одного данного субъекта — члена группы, коллектива, общности или сообщества в целом. Поэтому считать данный (якобы не личный) мотив низким по рангу было бы неправильным, так как достигается конечная цель, которая может быть более масштабной по объему, чем цель индивидуальная. Как видим, мотив сотрудничества является не только весьма важным в структуре побудительных сил человека, но и часто встречающимся, особенно в таком обществе, деятельность которого подчинена общим целям. Два указанных типа мотивов — индивидуальные и сотруднические — следует нс противопоставлять один другому, а рассматривать в единстве, так как мотив сотрудничества может включать в себя понимание не только смысла своей индивидуальной деятельности, ее цели, но и гой цели, которая поставлена перед группой.

В-третьих, вариант, при котором ведущим мотивом является стремление получить удовлетворение от достигнутого успеха, т.с. от позитивного резонанса, который формируется и адресуется самому индивиду в случае удачного выполнения деятельности или достижения цели. В данном случае привлекательным является нс самый смысл достигнутого, а именно общественная, нормативная оценка, обозначающая успех. Таким образом, в качестве самостоятельного мотива можно выделить мотив успеха.

В-четвсргых, близкий к описанному выше, но с противоположным знаком вариант мотива избегания неудач. В данном случае |кчь может идти о двух вариантах мотива. В соответствии с первым полвариантом пол “неудачей" понимается либо недостижение пели, т.с. существа предмета, на который была направлена деятельность, либо избегание нс столько безуспешности самого дела, сколько возможных негативных последствий для субъекта. Во втором варианте речь, следовательно. идет об избегании нс столько объективного неуспеха, сколько личной ответственности. Наиболее остро проблема личной ответственности выступает в связи с вопросами противоправного поведения и деятельности, а также при наличии у человека неадекватных, в том числе патологических влечений, например, в психологии алкоголизма и наркомании.

При злоупотреблении алкоголем по мере наступления желаемого состояния опьянения ведущий мотив может ослабевать, и на первый план выдвигаются другие мотивы. Например, до состояния алкогольного опьянения ведущим мотивом может быть приобретение алкоголя, затем по мерс опьянения картина существенно меняется, контролирующие функции сознания снижаются, и на первый план могут выступить ранее мало значащие мотивы, которые существенным образом искажают поведение человека. Аналогичный вопрос о соотношении сознания, личности, мотивов деятельности возникает Б случае противоправной деятельности, поскольку сознание в осуществлении мотивационного процесса ипхзет ведущую роль в поведении, личность выступает как инстанция, осознающая социальную ответственность и понимающая возможные последствия своих поступков.

Мотивы довольно динамичны и могут мс-* пяться в зависимости от изменения ситуации, хотя им свойственна некоторая инерционность в силу невозможности моментальной перестройки вслед за изменением ситуации. Это отставание может объясняться и борьбой мотивов, когда предшествующий мотив уступает место новому мотиву.

Существенную роль в проблеме мотивов занимает вопрос о мотивационном конфликте. Последний определяет напряженность и борьбу отдельных мотивов вдиспозинионной структуре мотивационной сферы, особенно в период, предшествующий началу какой-либо деятельности. Поэтому мотивационный конфликт является специальным предметом исследования в психологии мотивации.

Динамика мотивов связана со сменой одних другими, например, ведущих — актуальными (ведущие мотивы, как правило, более устойчивы, чем актуальные). Последние Moiyr стать ведущими лишь на сравнительно короткий период в связи с обострением той или иной актуальной ситуации. Так, при ведущем мотиве у больного алкоголизмом — стремлении достичь состояния алкогольного опьянения — актуальным и определяющим поведение в данный момент может стать мотив поиска средств для получения алкоголя, а мотив поиска этих средств может выдвинуть на первый план другие мотивы, в том числе противоправных, криминальных действий. Динамическая сторона мотивов характеризуется тем, что их интенсивность может изменяться, причем это изменение обычно зависит от скорости удовлетворения потребности при продвижении к цели. В случае с злоупотреблением алкоголем по мере наступления искомого состояния алкогольного опьянения ведущий мотив постепенно ослабевает, и его место могут занять другие мотивы либо окрашенные благодушием, легкомысленным отношением к окружающей ситуации, либо, напротив. окрашенные в агрессивные тона — мотивы разрушения и Других антиобщественных и противоправных действий.

Таким образом, проблема изучения мотивов деятельности человека имеет большое теоретическое и практическое значение. Несмотря на то. что теоретические аспекты достаточно полно освещены в научной литературе, существует необходимость в разработке специальных (по возможности прямых) методов изучения мотивов поведения человека.

Проблема ментальности и трансперсонального опыта в сфере высшего образования

Аспирант Института философии и права СО РАН

Р.В.Шамолин г.Новосибирск

Заратустра Фридриха Ницше говорил, обращаясь к народу на площади: “Горе! Приближается время, когда человек нс родит больше звезды!". Эго слова конца XIX века, однако значение их прекрасно ощущается ныне. Люди погружены в прагматическую повседневность бытия и нс замечают, как становятся механизмами. привычно несущими свои функции. Они нс замечают, что привязывая себя к окружающему усредненному образу мысли, к окружающим вещам и удовольствиям, теряют свою глубину, свое стремление к целям большим, чем обыденные проблемы. Эти проблемы часто заслоняют собой весь горизонт бытия отдельных людей и общества в целом, в результате чего исчезает из жизни духовный смысл. Действительность дает тому яркий пример большинством своих проявлений: следствием долгожданной свободы явился низменный хаос, захлестнувший страну*, ценности, к которым стремится большинство, ограничиваются" материальным комфортом и вытекающими из него благами.

Современный европейский философ М.Хайдеггер писал о таком “коллективизме": “Каждый другой становится подобен другому. Это пребывание подле друг друга полностью растворяет собственное существование в способе бытия других, и эти другие еще более меркнут в своем различии и он ре делен мости". Жизнь зачастую предстает лишь своей обыденко-обезличен-ной стороной, лишетюй свсрхповссдневного смысла.

Однако в силу этого обострившеюся положения в настоящее время возникает столь же сильный протест в мыслях и эмоциях людей, осознающих ограниченность господствующих повсюду жизненных позиций. Человек стремится к расширению своего сознания, к углублению “я", к максимальной самореализации. И, поскольку требования повседневной действительности нс составляют большого выбора и накладывают на развитие свои ментальные рамки. то образование как сфера, формирующая платформу для ближайшего активного социального будущего, должно учитывать эти стремления и духовную цель саму по себе, и средство гармонизации общества через нее.