Мультидисциплинарные исследования бохайской группы могил в окрестностях Краскинского городища

Автор: Гельман Е.И., Асташенкова Е.В., Пискарева Я.Е., Бессонова Е.А., Зверев С.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Поиск погребений периода государства Бохай (698-926 гг.) в окрестностях Краскинского городища затруднен из-за отсутствия надмогильных сооружений, уничтоженных в результате мощных разливов и изменения русла р. Цукановки в средневековую фазу потепления климата. Метод бурения оказался перспективным для обнаружения каменных конструкций в пойменных отложениях. Авторы попытались достигнуть аналогичного результата, применяя альтернативные неразрушающие методы. Микромагнитная съемка и электрическое профилирование выполнялись на большой площади с целью выявления аномалий (соответствующих каменным подземным сооружениям) в рыхлом грунте. Каппаметрия поверхности почвы осуществлялась послойно в границах раскопанных участков для характеристики магнитной восприимчивости отложений. Сравнительный анализ данных, полученных археогеофизическими и археологическими методами, позволил освоить методику поиска средневековых захоронений, не имеющих визуальных признаков на дневной поверхности. В результате проведенного исследования определены ориентировка, устройство и общие особенности конструкций бохайских погребений; установлены наиболее вероятные места добычи каменных пород, использованных для их сооружения; получен датирующий керамический материал. Захоронения, аналогичные краскинским бохайским, имеются на одновременных могильниках, раскопанных на территории Китая. Палеогеографический анализ и детальная петрологическая характеристика почвенных отложений позволили выяснить причины разрушения найденных погребений. Авторы также предлагают общую реконструкцию природных условий во время существования городища и бохайских погребальных сооружений.

Государство бохай

Короткий адрес: https://sciup.org/145145778

IDR: 145145778 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.114-121

Текст научной статьи Мультидисциплинарные исследования бохайской группы могил в окрестностях Краскинского городища

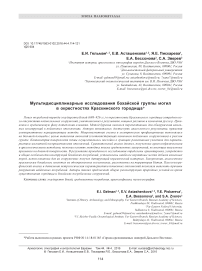

Краскинское городище, история исследований которого насчитывает более 30 лет, является эталонным памятником для изучения бохайской культуры на территории Российского Дальнего Востока (рис. 1). Оно расположено в Хасанском р-не При- морского края в 2 км к юго-западу от пос. Краскино, в приустьевой правобережной части долины р. Цу-кановки (Яньчихэ). Большинство российских, китайских и корейских исследователей рассматривают городище как остатки центра бохайского округа Янь (Соляной), входившего в столичную область Лунъю-аньфу (Восточной столицы) в VIII – первой трети X в.

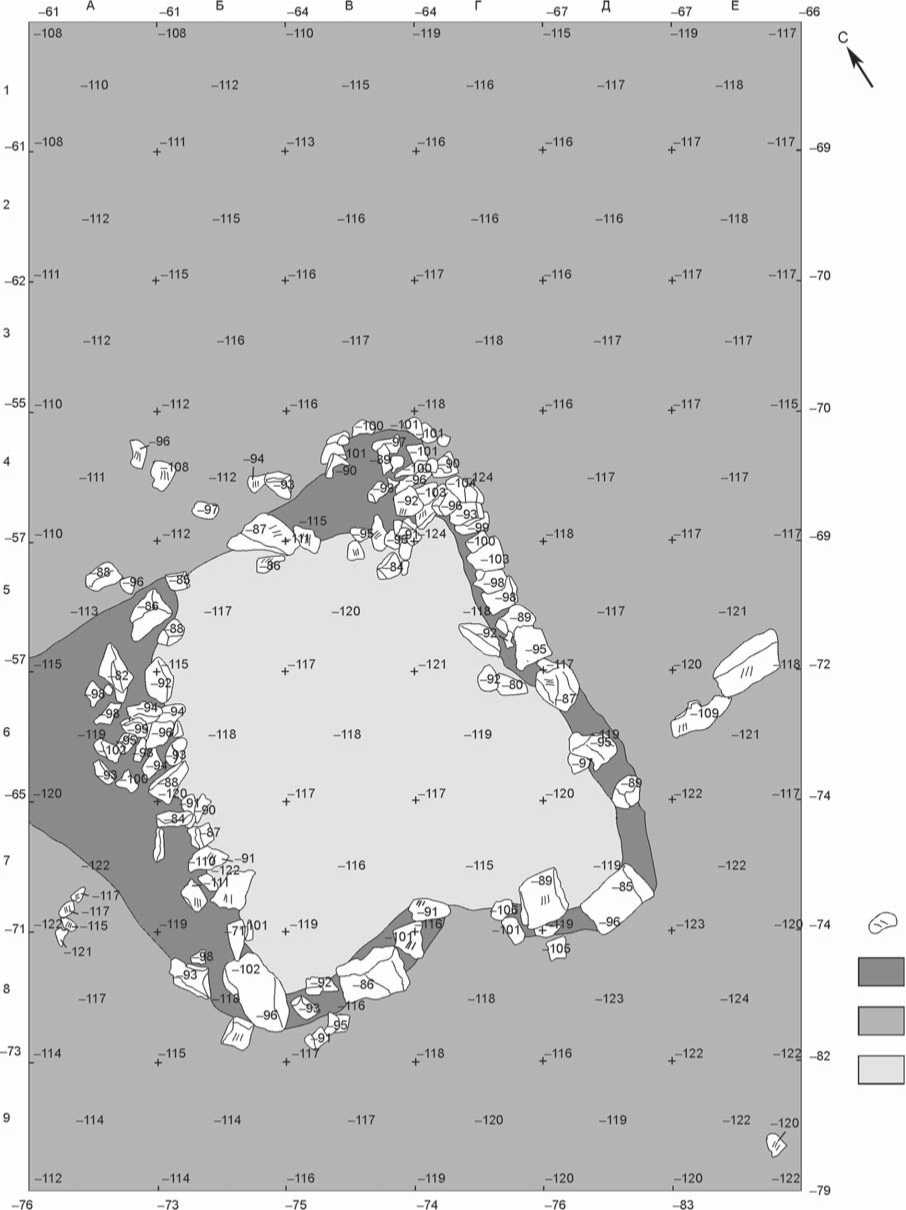

Рис. 1. План Краскинского городища с указанием места расположения группы бохайских погребений (съемка 1995 г. с коррекцией по материалам позднейших измерений).

1 – вал; 2 – разрыв вала; 3 – каменная база; 4 – раскопы 2011 г.; 5 – раскопы 1980–2010 гг.; 6 – каменная насыпь; 7 – яма;

8 – выявленные разведкой следы строений.

Название города, вероятно, связано с наименованием р. Яньчихэ (современная Цукановка), впадающей в бухту Экспедиции.

В окрестностях памятника, преимущественно к югу от него, по берегам бухты и реки расположен курганный Краскинский могильник. Раскопки курганов дали чжурчжэньский материал, отно сящий-ся к началу XIII в. [Раскопки памятников…, 1994, с. 251–333]. Сведения о наличии бохайских погребений впервые были получены в 2003 г. Ю.Г. Никитиным, который случайно обнаружил в 300 м к западу от Краскинского городища каменную кладку под дерном в слое песка (без видимых признаков на дневной поверхности) [Никитин, Исао Усуки, 2004; Никитин, 2009]. В 2005 г. в ходе работ экспедиции Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН под руководством В.И. Болдина в районе раскопанного погребения научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Е.А. Бессонова провела геомагнитную съемку. В 2007 г. на этом же участке для поиска других могил был использован георадар и получены предварительные результаты, нуждавшиеся в проверке.

В 2011 г. международной российско-китайской экспедицией Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Института археологии провинции Цзилинь проводились исследования бурением на Краскинском городище и в его окрестностях. Получены положительные результаты как на самом городище, так и на участке вокруг могилы, обнаруженной в 2003 г. [Гельман, Ивлиев, 2013]. Рядом с ней найдены остатки еще одного погребения.

В статье представлены результаты комплексных исследований участка с бохайскими могилами в окрестностях Краскинского городища (2005–2012 гг.). Проведен сравнительный анализ данных, полученных разными методами поиска погребений, которые не имеют визуальных признаков на дневной поверхности.

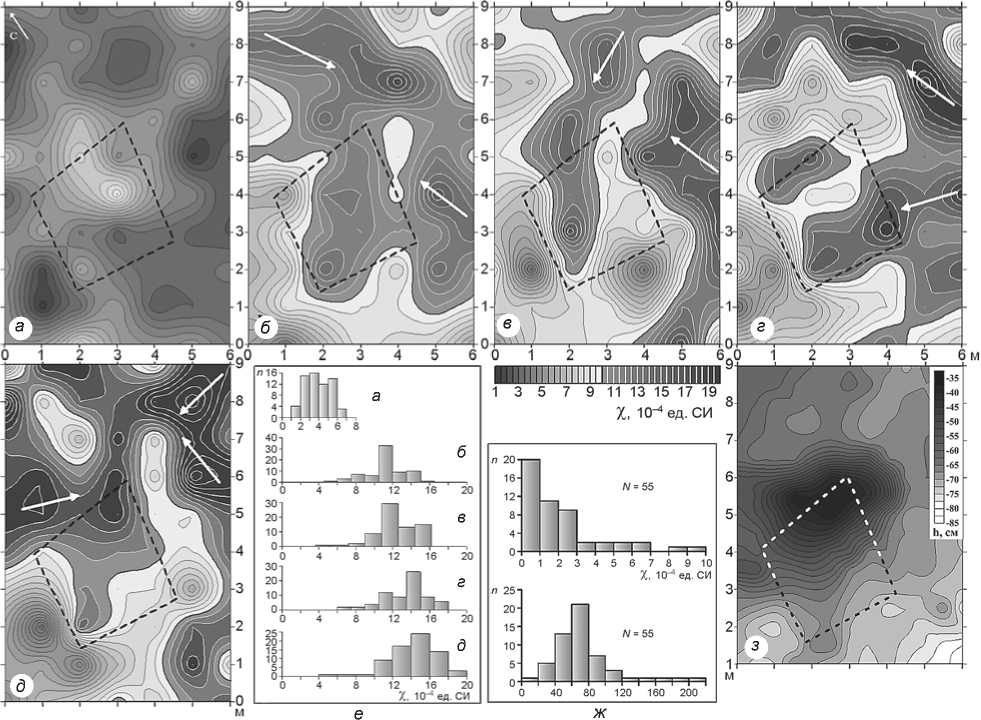

Археогеофизические исследования

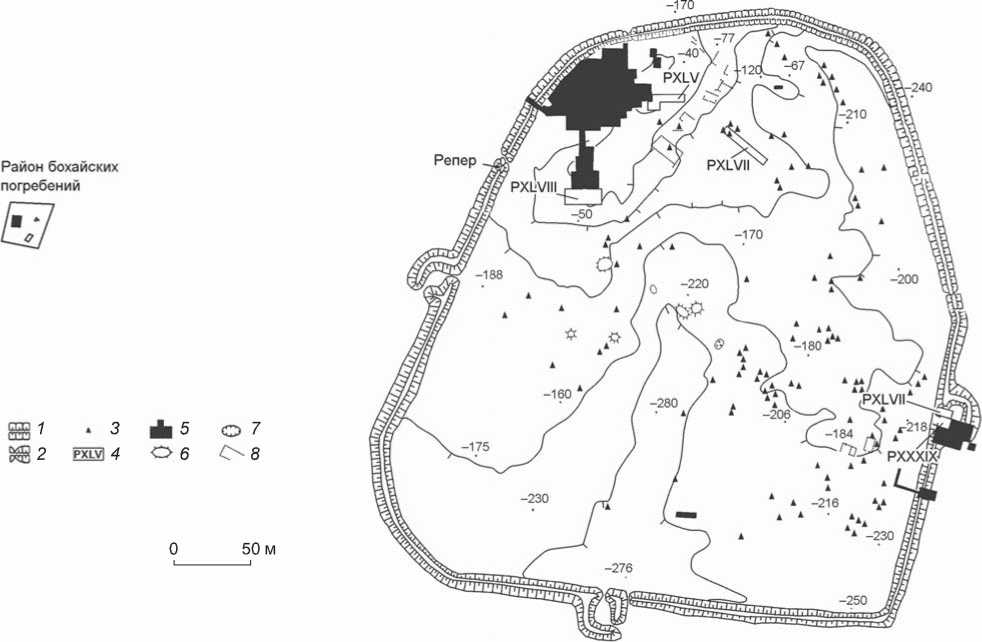

Для выявления грунтовых погребений раннего Средневековья, наиболее сложно обнаруживаемых скрытых объектов историко-культурного наследия, в 2005 г. обследована территория площадью 900 м2: выполнено электрическое профилирование на постоянном токе М 1 : 200 и магнитная съемка М 1 : 100 [Бессонова, Залищак, Валитов, 2005]. Объекты поиска – неглубоко залегающие скопления крупных камней ограниченных размеров, не характерные для пойменных отложений этого участка долины р. Цукановки, отличающиеся по электропроводности и намагниченности от вмещающих пород. Как показали результаты петромагнитных исследований рыхлых отложений и каменного материала ограды захоронения, магнитная восприимчивость принесенных человеком обломков горных пород в среднем в 2 раза выше, чем вмещающего грунта (рис. 2, е, ж). Однако объем каменного материала невелик, и с учетом глубины залегания могут быть выделены только низкоамплитудные магнитные аномалии, поэтому оправдано использование комплекса геофизических методов. Критерий обнаружения объектов поиска – совмещение в плане аномально высоких значений удельного электрического сопротивления (УЭС) и низкоамплитудных магнитных аномалий [Шолпо, 1977; Кортунов, Кулинич, Валитов, 1999]. На картах-схемах аномального магнитного поля и УЭС выявлена низкоамплитудная магнитная аномалия, совмещенная пространственно с геоэлектрической. Выделенный таким образом локальный участок диагонального простирания, сопоставимый по размерам с объектами поиска 3 × 5 м (рис. 3, 4), в дальнейшем был обследован бурением с положительным результатом. В микрорельефе положение могилы в плане соответствует небольшому возвышению изометрич-ной формы, выходящему на севере за пределы ограды захоронения (см. рис. 2, з).

Рис. 2. Результаты каппаметрии.

а-д - карты-схемы (М 1 : 100) магнитной восприимчивости грунта на раскопе: a - поверхности почвенного слоя, б , в , г , д - поверхности грунта после снятия соответственно 1-го, 2-го, 3-го, 4-го пластов; е - гистограммы распределения магнитной восприимчивости поверхности грунта (в соответствии с планиграфией раскопок); ж - гистограммы распределения магнитной восприимчивости каменного материала; з - микрорельеф участка раскопа (дневная поверхность). Пунктиром показано положение в плане фундамента ограды.

Рис. 3. Результаты археогеофизических исследований.

а - распределение кажущегося удельного электрического сопротивления в близповерхностном слое; б - локальные положительные магнитные аномалии. Пунктиром показано положение захоронения.

0 10 м

0 1 м

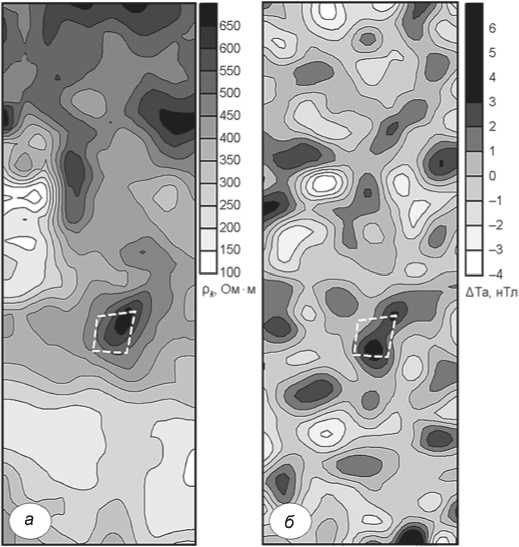

Рис. 4. План могилы 2.

1 – камень; 2 – серовато-коричневая плотная супесь; 3 – коричневый разнозернистый песок; 4 – бледно-коричневый тонкозернистый песок.

Мы связываем это обстоятельство с различным составом подпочвенного грунта во внутренней части могилы и за ее пределами.

Археологические исследования

Результаты разведки бурением. Бурение проводилось на выбранном полигоне по сетке 3 × 3 м до обнаружения каменной кладки, после чего выяснялись внешние и внутренние границы объекта. Стратиграфия на данном участке следующая: под дерном мощностью ок. 30 см залегал слой серо-коричневой супеси толщиной в среднем ок. 20 см, под ним – материковые отложения песка.

Могила находилась в слое серо-коричневой супеси. Ее край обнаружен на глубине ок. 50 см, а дно прослежено на глубине более 1 м. Могила имела прямоугольную форму и была ориентирована по линии север – юг. Ее длина 470 см, ширина 260 см. Стенки сложены из камней разных размеров и формы. Толщина стенок достигала 30–40 см, высота – ок. 60 см [Гельман, Ивлиев, 2013].

Результаты археологических раскопок. В августе 2012 г. мог. 2 была раскопана российской экспедицией Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (под руководством Е.И. Гельман). Раскопки подтвердили результаты разведки бурением, несколько скорректировав их (см. рис. 4). В частности, было установлено, что могила ориентирована по сторонам света и имеет форму, близкую к прямоугольной. Ее длина с юга на север составляет 390–410 см, ширина с запада на восток – 320–350 см. По размерам она сопоставима с каменной конструкцией мог. 1, раскопанной в 2003 г. (с севера на юг 400 см, с запада на восток 340 см), и большими могилами на бохайском могильнике Хунцзуньюйчан (пров. Хэйлунцзян) в КНР [Нинъань Хунцзуньюй-чан, 2009, с. 615]. Внутренняя часть мог. 2 имела размеры с запада на восток 240–280 см, с юга на север 300 см. Толщина кладки стенок 15–20 см, высота – 26–43 см. Конструкция могилы проявилась на глубине

30–40 см от дневной поверхности, каменные основания стенок находились на глубине 60–70 см. Очевидно, что размеры погребения, выявленные в результате бурения, отличаются от фактических. Это связано с тем, что для обеспечения наибольшей сохранности погребальной конструкции количество точек бурения было ограничено.

В процессе археологических работ крупные камни кладки стенок могилы обнажились сразу же после снятия дерна, мощность которого была от 23 до 30 см. Средняя нивелировочная отметка верхних точек этих валунов –85 см. При снятии второго пласта стало очевидно, что самые крупные камни сосредоточены в районе южной стенки. Это позволило высказать предположение, что именно здесь находился вход в погребальное сооружение. В середине южной стенки имелся проем шириной 1 м, оформленный с обеих сторон двумя крупными каменными блоками (40 × 40 и 50 × 40 см). Еще два аналогичных камня установлены в южном и восточном углах могилы (50 × 34 и 60 × 36 см). Лучшей сохранностью отличалась восточная стенка, сложенная в основном из камней среднего размера; западная и южная подверглись наибольшему разрушению еще в бохайское время. Каменная конструкция могилы была сооружена из такого же камня, который использовался для строительства и ремонта крепостных стен Краскинского городища.

Установлено, что заполнение внутренней части погребения однородно и представлено бледно-коричневым тонкозернистым песком. С внешней стороны каменной обкладки основной слой состоял из коричневого разнозернистого песка. Каменная конструкция могилы была устроена в плотной серовато-коричневой супеси, которая сохранилась по границам погребения на тех участках, где камни отсутствовали. В процессе бурения этот слой также выявлен при определении границ захоронения.

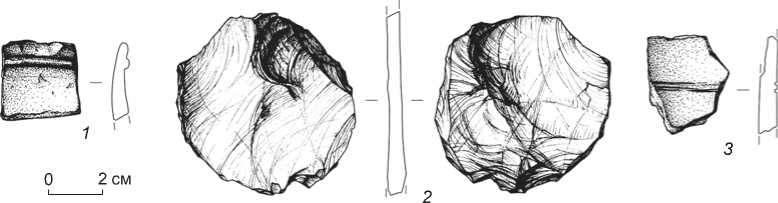

В ходе работ найдены шесть мелких фрагментов бохайской круговой керамики и игральная фишка в виде каменного плоского диска (рис. 5). Каких-либо остатков костяка в данной могиле обнаружить не удалось. Культурный слой оказался почти полностью раз-

Рис. 5. Артефакты, обнаруженные в процессе исследований мог. 2.

1 – фрагмент венчика кругового сосуда; 2 – каменная игральная фишка; 3 – стенка кругового сосуда с прочерченным орнаментом.

рушенным, что предположительно связано с периодическими разливами реки и деятельностью грунтовых вод, в результате чего произошло заполнение могилы тонкозернистым песком. Данные каппаметрии, проводившейся на территории, где находится погребение, подтверждают это предположение.

Таким образом, тип могилы (наличие каменной обкладки и песчаного либо земляного дна), ее форма и размеры наиболее характерны для бохайских погребений [Людиншань…, 1997, с. 18, 19, 126–129; Никитин, 2009]. Раскопанная в 2003 г. мог. 1 ориентирована длинными сторонами по линии север – юг, вход находился с южной стороны и был оформлен аналогично – плоскими каменными плитами. Однако отмечены более мощные каменные стены, высотой 74–90 см, что придает сходство со склепом. В кладке северной стенки прослежены шесть рядов камней, для скрепления которых использовалась глина [Никитин, 2009]. Следует отметить, что некоторые могилы на бохайском могильнике Хунцзуньюйчан ориентированы по сторонам света, у части из них вход находился с южной стороны и нередко был оформлен крупными каменными плитами почти правильной прямоугольной формы [Нинъань Хунцзуньюйчан, 2009, с. 615].

Отсутствие ко стяка и погребального инвентаря в могилах не уникальное явление. На бохайском могильнике Хунцзуньюйчан также обнаружены пустые могилы и погребения с минимальным количеством находок. В мог. 1 бохайской группы захоронений в окрестностях Краскинского городища были найдены лишь железные элементы поясного набора и фрагмент станкового сосуда. Можно предположить, что характер находок и устройство погребения (мощность и аккуратность кладки) свидетельствуют о высоком статусе погребенного.

Палеогеографические особенности

Культурный слой погребения оказался полностью разрушенным, вероятно, размытым. Это объясняется высокой паводковой активностью в пойме р. Цукановки, что установлено по результатам раскопок и геологогеофизических исследований Краскинского городища [Бессонова, 2007; Бессонова, Гельман, Николаева, 2013]. Подпочвенный грунт на участке раскопа представляет собой дифференцированные по размеру песчанистые отложения паводковых наносов пойменной возвышенности: во внутренней части могилы выделен песчано-алевритовый материал, за пределами каменной обкладки – разнозернистые отложения, состоящие из гравийно-крупнопесчаных зерен, среднего и мелкого песка, алеврита. Многие зерна покрыты тонкой железистой пленкой, трещиноваты. Трещины заполнены глинистым веществом и гидро- окислами железа. Крупноалевритовый материал отличается плохой сохранностью. Такое состояние зерен может свидетельствовать об их поступлении при размыве неглубокой площадной коры выветривания, развитой по гранитоидам, выходы которых отмечены выше по течению р. Цукановки. Дифференцированность рыхлого материала за пределами и во внутренней части могилы, скорее всего, была сформирована в процессе фильтрации взвеси стенами погребальной конструкции.

Возраст захоронения, вероятно, соответствует средневековой фазе потепления (1 000–1 300 л.н.), когда климат на побережье залива Петра Великого был более влажным и теплым, чем сейчас. В устье р. Цука-новки осадконакопление происходило в условиях мелкой опресненной лагуны при значительном повышении объема речного стока и паводковой активности.

Распределение магнитной восприимчивости грунта на различных уровнях раскопа (см. рис. 2, б–д ) определяется различным соотношением пе счаных и глинистых частиц, сформированным в соответствии с микрорельефом. На наиболее возвышенных участках во время паводка осаждался материал с пониженным содержанием глинистых частиц, характеризующийся повышенными значениями магнитной восприимчивости. Это позволило определить возможные направления поступления рыхлого материала, показанные на картах-схемах стрелками (см. рис. 2, б–д ). На всех схемах положение в плане участка захоронения маркируется повышенными значениями магнитной восприимчивости. Следовательно, погребение всегда было выражено в рельефе небольшим холмиком.

Выводы

Изучение остатков бохайской мог. 2 с каменной обкладкой вблизи Краскинского городища в 2012 г. подтвердило существование здесь отдельной группы бохайских могил помимо известного ранее Кра-скинского курганного могильника чжурчжэньского времени [Раскопки памятников…, 1994, с. 251–333]. Раскопанная могила по своему устройству аналогична многим бохайским погребениям как на могильнике Чернятино-5 в Приморье, так и на бохайских могильниках, изученных в Китае.

Раскопки во многом подтвердили результаты геофизических исследований и разведки бурением. При отсутствии визуальных признаков на дневной поверхности и наличии каменных конструкций в могилах альтернативные методы археологической разведки на изучаемом участке перспективны в плане определения границ бохайской группы погребений, а также отдельных захоронений, относительной глу- бины их залегания, стратиграфии и т.д. Но, безусловно, они не могут заменить полноценные археологические раскопки.

Для поиска других захоронений перспективным представляется картирование магнитной восприимчивости поверхности почвы участка, на котором уже выполнена микромагнитная съемка и электропрофилирование. Скорее всего, на этой территории каппаметрия поверхности почвы может быть использована в дальнейшем как самостоятельный метод поиска погребений, что существенно удешевит рекогносцировочные исследования и повысит их достоверность.

Картирование магнитной восприимчивости подпочвенного грунта позволило установить, что формирование верхней части геологических отложений происходило в условиях высокой паводковой активности, а также определить направления поступления взвешенных наносов, следовательно, и направления водных потоков. Несмотря на разрушения, участок, где обнаружены бохайские могилы, безусловно, является перспективным для дальнейших исследований.

Список литературы Мультидисциплинарные исследования бохайской группы могил в окрестностях Краскинского городища

- Археологические исследования российско-корейской экспедиции на Краскинском городище в российском Приморье в 2010 г. / Е.И. Гельман, Е.В. Асташенкова, Я.Е. Пискарева

- В.И. Болдин, Е.А. Бессонова, А.В. Савченко, С.А. Зверев, О.Н. Цыбульская, И.Ю. Буравлев. - Сеул: Тонбук'а ёкса джэдань, 2011. - 396 с. (на кор. и рус. яз.).

- Бессонова Е.А. Применение микромагнитного картирования для выделения неоднородностей геологического и антропогенного генезиса в современных осадках береговой зоны бухты Экспедиции (залив Петра Великого) // Тихоокеанская геология. - 2007. - Т. 26, № 6. - C. 38-52.

- Бессонова Е.А., Гельман Е.И., Николаева Н.А. Применение каппаметрии поверхности почвы для картирования археологических объектов, погребенных в паводковых наносах // Вестн. ДВО РАН. - 2013. - № 4. - С. 70-77.

- Бессонова Е.А., Залищак В.Б., Валитов М.Г. Геофизические исследования на Краскинском городище // Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. памяти акад. К.В. Симакова и в честь его 70-летия, 26-28 апр. 2005. - Магадан: Сев.-Вост. науч. центр ДВО РАН, 2005. - С. 242-245.