Мужские погребения предскифского времени с керамическими наборами на могильнике Заюково-3

Автор: Кадиева А.А., Вальчак С.Б., Демиденко С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются два погребения западной кобанской культуры с наборами керамических сосудов на могильнике Заюково-3 в Кабардино-Балкарии. Наличие в одном погребальном комплексе набора сосудов, включающего кубки, кружку и корчагу, а также хронологических маркеров предскифского времени (бронзовая диадема с железной заклепкой и бляшка с крестовидным орнаментом) позволяет отнести оба захоронения к переходному периоду от предскифского к скифскому времени.

Северный кавказ, баксанское ущелье, могильник заюково-3, предскифское время, погребальный обряд, наборы керамической посуды

Короткий адрес: https://sciup.org/143176025

IDR: 143176025

Текст научной статьи Мужские погребения предскифского времени с керамическими наборами на могильнике Заюково-3

Могильник Заюково-3, расположенный в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики, является одним из немногих некрополей Центрального Кавказа предскифского и скифского времен, исследование которого ведется сплошной площадью. Территориальная и хронологическая близость захоронений дает возможность разработать дробную хронологию материалов некрополя и проследить в динамике не только изменения материальной культуры, но и погребального обряда.

Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена двум мужским захоронениям с наборами глиняных сосудов из раскопок 2015 г. Устойчивая традиция помещения в могилу глиняных сосудов у населения предскифского времени, оставившего могильник Заюково-3, отсутствует. Как правило, это либо погребения вообще без керамики, либо погребения только с одним глиняным сосудом. Из 57 исследованных на сегодняшний день захоронений VIII–VII вв. до н. э. только три (два мужских и одно женское) содержат по несколько глиняных сосудов на одного погребенного, чем значительно выделяются из общей массы.

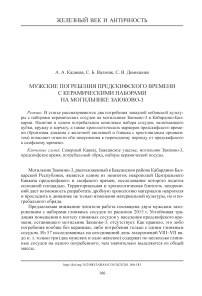

Погребение 17 было разграблено незадолго до начала работ экспедиции, но не разрушено до конца (рис 1: I ).

Погребение было осуществлено в грунтовой яме. От костяка сохранились длинные кости левой руки и кости ног погребенного, а также часть тазовых костей. Конечности лежали в согнутом под острым углом состоянии, их положение говорит о том, что погребенный лежал скорченно на правом боку головой на северо-запад. Поверх костей лежал крупный окатанный камень, вероятно, оставшийся от заклада. Размеры камня 0,51 × 0,41 м, высота – 0,25 м. Размеры сохранившейся части ямы 1,10 × 0,84 м. Глубину ямы установить не представлялось возможным, однако, судя по перекрывающему погребение камню, она составляла не менее 0,30 м.

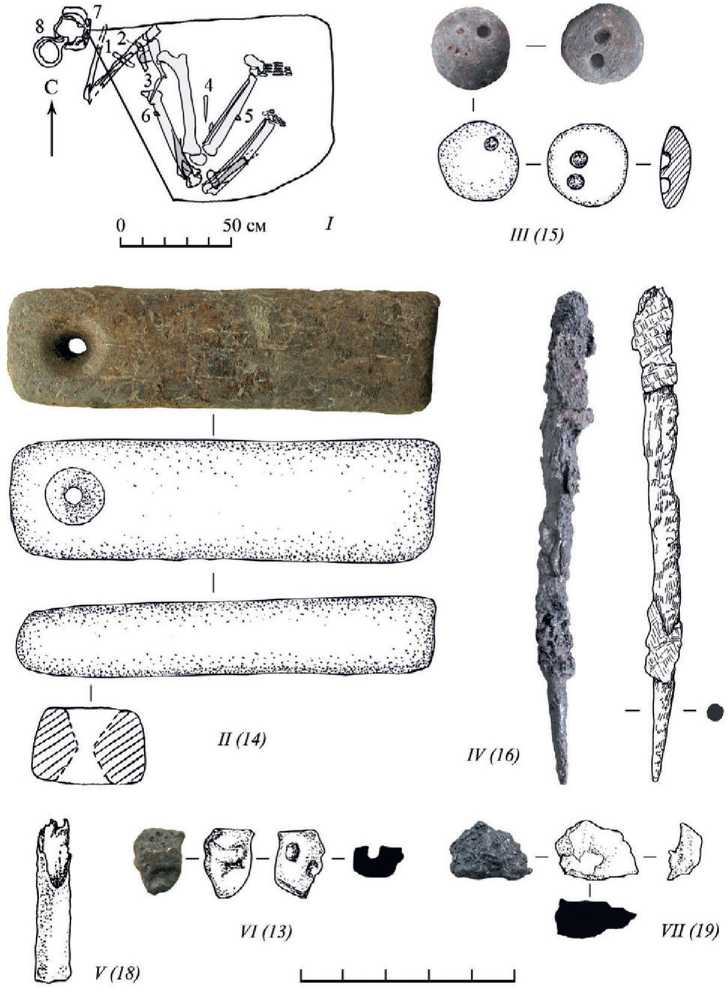

Около тазовых костей был обнаружен оселок, обращенный отверстием в сторону стоп погребенного (рис. 1: 1 , II )1. Вплотную к остаткам тазовых костей с северо-запада примыкала сурьмяная полусферическая бляшка (рис. 1: 2 , III ). На головке правой бедренной кости, а также внутри сгиба коленей погребенного лежали железные булавки (рис. 1: 3, 4 , IV ; рис. 2: I ). Под левой берцовой костью обнаружена бронзовая пронизь в обломках (рис. 1: 5 , V ). К этому предмету примыкал бронзовый слиток (рис. 1: 5 , VI ). Еще один слиток был обнаружен у головки правой бедренной кости погребенного (рис. 1: 6, VII ).

С запада к локтевой кости руки погребенного примыкали керамическая кружка и кубок (рис. 1: 7, 8 ; 2: II, III ).

Погребение 19 было перекрыто аморфным каменным закладом, верхний уровень которого состоял из рваных кусков известняка среднего размера. Размеры заклада на этом уровне зачистки составляли 0,82 × 0,61 м. Нижний уровень заклада состоял из трех рваных известняковых камней среднего размера, уложенных компактно, и примыкающих к ним мелких кусков известняка. Размеры скопления составляли 0,83 × 0,83 м. К северу от остатков каменного заклада находится вертикально врытая в землю известняковая плитка, ориентированная по линии северо-запад – юго-восток. Длина плитки составляет 0,53 м.

На расстоянии 0,12 м к юго-западу от юго-западного края заклада был обнаружен фрагментированный кубок (рис. 2: IV ). С северо-востока к северному краю заклада примыкал крупный фрагмент корчаги, отдельные куски которой были обнаружены на всех уровнях зачистки погребения (рис. 2: II ; 4: 4 ).

Вдоль южного камня заклада, с восточной стороны, лежала локтевая кость. На расстоянии 0,07 м к юго-востоку от крупного фрагмента керамики был обнаружен позвонок.

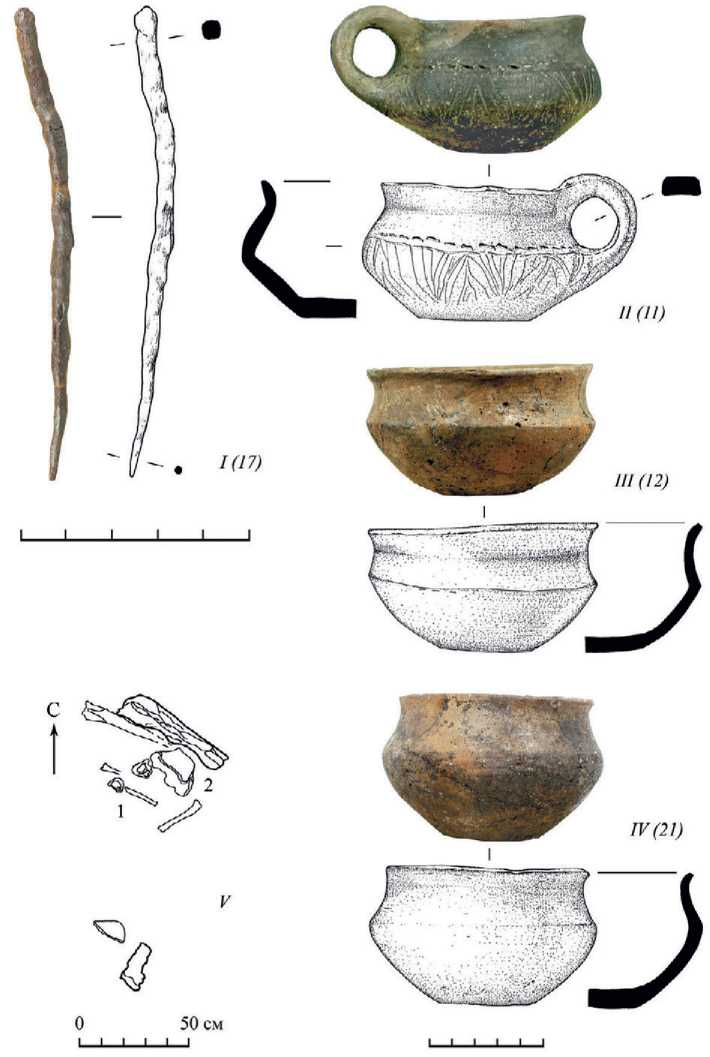

С юго-востока погребение ограничивала еще одна небольшая известняковая плитка. Судя по расположению плиток и распространению костей и погребального инвентаря, погребение 19 было ориентировано по линии юго-запад – северо-восток. Его размеры составляли 0,88 × 0,71 м, глубина – 0,30 м. У северной плитки застежкой вверх лежала бронзовая диадема (рис. 3: 1 ). С юга к диадеме

Рис. 1. Погребение 17.

Фото А. А. Кадиевой, рисунки Д. А. Бариновой и Д. Д. Толстиковой

I – план. Инвентарь: 1 – оселок; 2 – бляшка из сурьмы; 3, 4 – железные булавки; 5 – пронизь и слиток; 6 – слиток; 7, 8 – сосуды; II – оселок; III – бляшка; IV – булавка; V – пронизь; VI, VII – слитки

II – камень; III – сурьма; IV – железо; V–VII – бронза

Рис. 2. Погребение 17 и погребение 19.

Фото А. А. Кадиевой, рисунки Е. Ю. Бахаревой и Д. Д. Толстиковой

Погребение 17. Инвентарь: I – булавка; II – кружка; III – кубок; Погребение 19. Инвентарь: IV – кубок, V – план: 1 – фибула; 2 – фрагменты корчаги

I – железо; II – IV – керамика

Рис. 3. Погребение 19. Инвентарь.

Фото А. А. Кадиевой, рисунки Д. Д. Толстиковой и Е. Ю. Бахаревой

1 – диадема; 2 – бляшка; 3 – фибула; 4 – миска

1–3 – бронза; 4 – керамика примыкала локтевая кость. На расстоянии 0,13 м к юго-западу от западной оконечности кости лежала миниатюрная бронзовая бляшка (рис. 3: 2).

С запада к придонной части корчаги (рис. 2: II , 4, 4 ) примыкал шейный позвонок. На расстоянии 0,05 м к юго-западу от него находятся лежащие параллельно друг другу локтевая и лучевая кости, на которых была обнаружена бронзовая фибула (рис. 2: I , 4: 3 ).

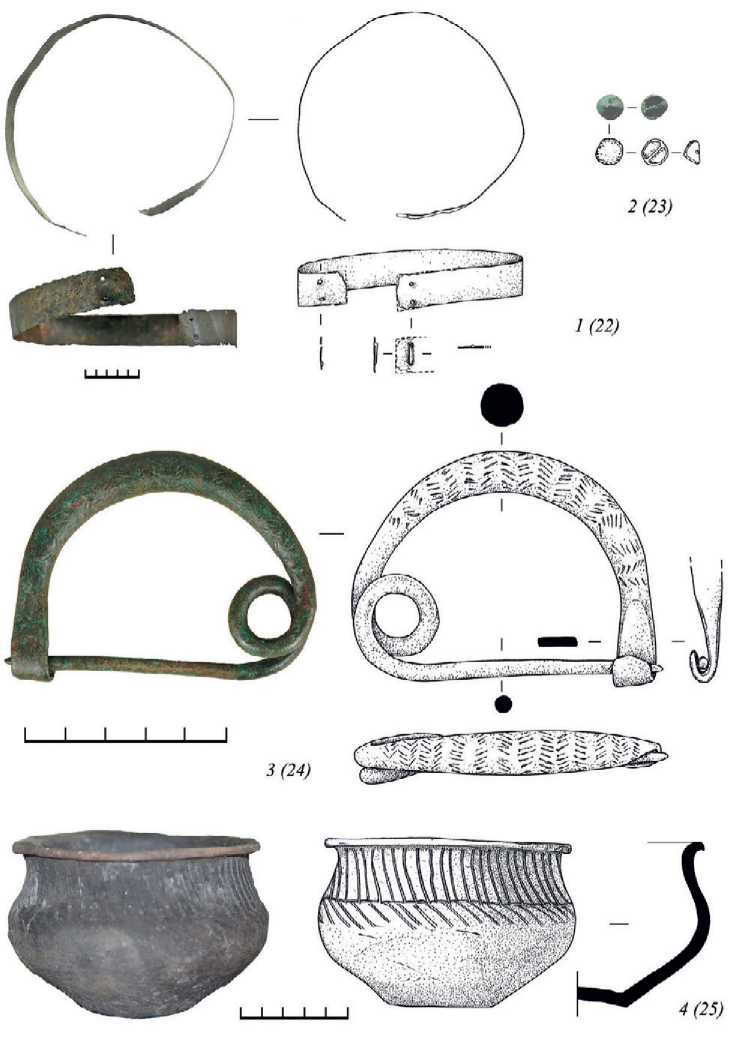

После снятия остатков заполнения погребения было выявлено перекрытие погребения более нижнего уровня (погребения 23), представляющее собой расколотую известняковую плиту. На западном краю перекрытия были обнаружены кости человеческой стопы. На расстоянии 0,04 м к югу от юго-восточного края плитки, ограничивающей погребение с северо-востока, была обнаружена лежащая вверх дном глиняная миска (рис. 3: 4 ). К этой же плитке с юга примыкало скопление белых бусин из глухого стекла (рис. 4: 1 ). Второе скопление таких же бусин, включающее в себя сердоликовую бусину, было зачищено на расстоянии 0,27 м к югу от первого скопления (рис. 4: 2 ). На расстоянии 0,20 м к востоку от плитки, ограничивающей погребение 19 с юго-запада, была обнаружена бляшка с крестовидным орнаментом (рис. 4: 3 ).

Судя по тому, что в погребении сохранилась существенная часть погребального инвентаря (или весь инвентарь) при почти полном отсутствии костей погребенного, можно с довольно большой долей уверенности предположить, что могила подверглась преднамеренному разрушению в ритуальных целях.

Инвентарь

Погребальный инвентарь погребений 17 и 19 состоит из предметов, достаточно типичных для западной кобанской археологической культуры.

Оселок (рис. 1: 1 , II ) прямоугольной формы и подпрямоугольного сечения. Длина предмета – 9,5 см, ширина – 2,7 см, толщина – 1,9 см, внешний диаметр отверстия – 1,5 см. Отверстие просверливалось с двух сторон, в результате чего канал имеет форму двух конусов, соединенных вершинами. Оселок относится к типу II по классификации В. И. Козенковой (1998. С. 24) и является одной из самых распространенных находок в мужских погребениях предскифско-го периода. Следует отметить, что на могильнике Заюково-3 в воинском погребении 60 был обнаружен аналогичный точильный камень ( Кадиева и др ., 2020. С. 58. Рис. 1: 2 ).

Сурьмяная бляшка (рис. 1: 2 , III ) полусферической формы с тремя несквозными отверстиями – одно на выпуклой, два на плоской стороне. Возможно, предмет является заготовкой для нашивной бляшки или же фишкой, отверстия на которой имеют неутилитарное значение. Диаметр – 1,8 см, высота – 0,6 см. Близкие по форме костяные бляшки были отнесены В. И. Козенковой к типу V варианту 1 пуговиц ( Козенкова , 1998. С. 37), однако выделенная исследовательницей группа предметов была сделана из кости.

Железные булавки (рис. 1: 3, 4, IV; 2: I) представляют собой округлые в сечении стержни, сужающиеся к концу. Длина булавок составляет 12,2 см и 11,3 см. У одной из булавок (рис. 1: IV) на навершии и в нижней трети сохранились прикипевшие к стержню фрагменты ткани, довольно грубого плетения. Одна из булавок обнаружена в районе пояса погребенного, вторая – с внутренней части сгиба коленей. Судя по расположению булавок, они скрепляли не одежду, а саван. Подобное расположение булавок характерно для погребений могильника Заюково-3 предскифского времени (Кадиева и др., 2020. С. 173).

Несмотря на простоту формы, аналогий булавкам из Заюково-3 найти не удалось. Возможно, из-за плохой сохранности подобные предметы просто не брались в ранее собранные коллекции. Морфологически булавки из Заюково-3 наиболее близки бронзовым булавкам без выделенного навершия типа XXI, по В. И. Козенковой ( Козенкова , 1998. С. 69).

Бронзовая пластинчатая пронизь (рис. 1: 5 , V ) обнаружена у голеней погребенного из захоронения 17. Украшение выковано из очень тонкой пластины и сохранилось лишь частично. Длина сохранившейся части – 5 см. Данный вид украшений В. И. Козенкова относит к одному из самых типичных для западной кобанской культуры и выделяет в тип II (Там же. С. 39). В то же время А. Б. Белинский и С. Л. Дударев среди материалов могильника Клин-Яр III отмечают редкую встречаемость трубочек без рифления ( Белинский, Дударев , 2015. С. 355).

Бронзовые слитки (рис. 1: 5, 6 , VI, VII ). Размеры: 1,5 × 1,1 см и 1,9 × 1,4 см. В. И. Козенкова считает бронзовые слитки амулетами, характерными в пред-скифское время для населения, оставившего западную кобанскую культуру (западный вариант кобанской культуры, по В. И. Козенковой) ( Козенкова , 1989. С. 80). Также исследовательница подчеркивает, что обычай класть бронзовые слитки в могилу указывает на родство носителей западной кобанской культуры с метрополией, к памятникам которой В. И. Козенкова, в частности, относит Тлийский могильник. Автор раскопок этого памятника, Б. В. Техов, также обратил внимание на наличие фрагментов бронзы в погребальном инвентаре (погребения 30, 209, 301) и также считает их амулетами, а возможно, и свидетельством принадлежности к роду литейщика-металлурга ( Техов , 1980б. С. 49; 1981. С. 7, 21, 46). При этом исследователь описывает продолжение данной традиции, хотя и в меньшем числе захоронений, в раннем железном веке, когда в погребальном инвентаре встречаются фрагменты железа.

Следует отметить, что слитки бронзы были обнаружены и в других мужских захоронениях могильника Заюково-3 ( Кадиева и др ., 2020. С. 174).

Диадема (рис. 3: 1 ), обнаруженная в заполнении погребения 19, представляет собой плоскую, раскованную прямоугольную бронзовую пластину со сквозными отверстиями на концах. На одном из концов в отверстия вставлена железная скоба. Диаметр обруча составляет 22 см, ширина – 3,5 см. Во время раскопок диадему сочли поясом, и с этой атрибуцией она фигурирует в отчете. Однако от пояса ее отличает малый диаметр, а также наличие всего двух отверстий на концах, тогда как для крепления пряжки требуется как минимум три.

Следует отметить, что края диадемы были скреплены железной скобой. Подобными же, но только бронзовыми, скобами были скреплены края листов у бронзовых шлемов «ассирийского» или «киммерийского» типа, датирующихся позднейшим предскифским периодом, что являлось редким способом соединения металлических пластин в различных изделиях (Вальчак, 2016б. С. 29, 35, 36, 38, 39; 2016а. С. 133, 138, 141)2.

Диадемы предскифского времени на Северном Кавказе выявлены только в одном из погребений Таркинского могильника в Северном Дагестане ( Смирнов , 1951. С. 252. Рис. 13: 7 ). Из памятников кобанской культурно-исторической области значительное количество диадем происходят лишь из могильника Тли в Южной Осетии. Но все украшения, которые автор раскопок уверенно определяет как диадемы, обнаружены в погребениях эпохи бронзы (XVI–XIII вв. до н. э., по датировке Б. В. Техова, с которой согласны не все исследователи) ( Техов , 1977. С. 55). Однако важно отметить, что и среди более поздних погребений в ряде случаев бронзовые пластины, атрибутированные автором раскопок как пояса, могут являться диадемами. Данный факт относится к погребениям, разрушенным в результате дозахоронений или каких-либо ритуальных действий. Погребальный инвентарь в таких комплексах сохранился, но оказался смещен со своих мест. Хрупкие бронзовые пластины были фрагментированы, и точное их определение затруднено. Наиболее показательно в этом отношении погребение 208, в котором кости были сложены в беспорядочную груду, однако инвентарь захоронения делится на мужской и женский ( Техов , 1980б. С. 35. Рис. 90: 24, 25 ). Поскольку женские захоронения с бронзовыми поясами в эту эпоху неизвестны, как и наличие двух поясов у одного погребенного, логично предположить, что более узкая пластина из данного погребения являлась диадемой. Захоронение юноши предскифского времени с диадемой на голове и поясом из бронзовой пластины было обнаружено на могильнике Заюково-3 (погребение 81) ( Кади ева, Демиденко , в печати).

В эпоху поздней бронзы диадемы также известны и на территории Армении. Они встречены среди инвентаря первой (XIV–XIII вв. до н. э.) и второй (XII– XI вв. до н. э.) групп Артикского могильника ( Хачатрян , 1975. С. 211).

Таким образом, публикуемая диадема на сегодняшний день является первым из полностью сохранившихся известных предметов данной категории изделий среди древностей предгорной зоны центральных районов Северного Кавказа предскифского времени. Известные нам ближайшие аналогии древнее минимум на три столетия. Однако вполне вероятно, что такой хиатус связан не с разрывом традиций, а с недостаточной изученностью материала.

Следует отметить погребение предскифского времени из кургана у с. Садового в Северной Осетии. На лобных костях погребенного был обнаружен фрагмент пластины с точечным орнаментом, определенный автором публикации комплекса как фрагмент диадемы (Козенкова и др., 1997. С. 15). В. И. Ко-зенкова, Р. С. Сосранов и Э. Л. Черджиев относят данное захоронение к самым восточным памятникам западного варианта кобанской культуры (Там же. С. 17). Данная атрибуция вызвала возражения С. Л. Дударева, считающего, что для погребения из Садового более предпочтительна раннекочевническая трактовка (Дударев, 1999. С. 42). Доказывая свою точку зрения, исследователь подробно анализирует микродетали погребального обряда, обращая внимание читателя на традицию ношения налобных украшений у киммерийцев и жителей Пяти-горья (Там же. С. 43). В последнем случае отмечена принадлежность очелий не мужскому, а женскому костюму.

Не вступая в дискуссию о культурной атрибуции погребения из Садового, выходящей за рамки нашей работы, необходимо отметить, что С. Л. Дударев объединяет в одну группу украшений пластинчатые бронзовые диадемы и ленты из органических материалов, украшенные различного рода мелкими бронзовыми бляшками или бусами. Первые в Закавказье и, как показал приведенный выше анализ, на Северном Кавказе встречаются преимущественно, если не исключительно, в мужских погребениях. И, очевидно, имеют отличную от женских головных уборов семантику.

Миниатюрная полусферическая бляшка с перемычкой на оборотной стороне (рис. 3: 2 ), диаметр – 0,6 см, высота – 0,3 см. Бляшки относятся к варианту 1 типа II, по В. И. Козенковой, которая, как и многие другие исследователи, называет их пуговицами. Однако такая интерпретация вызывает возражения, поскольку в предскифское время ни на самом Кавказе, ни на сопредельных территориях пуговичный костюм неизвестен. Таким образом, нам представляется более рациональной интерпретация таких предметов как деталей украшения одежды или какого-то ее аксессуара. Данный тип украшений является широко распространенным на территории западного варианта кобанской культуры на всем протяжении ее существования (Там же. С. 36, 37. Табл. X: 3 ). В частности, шесть подобных бляшек были обнаружены в погребении 28 могильника Заюково-3, примыкавшем с северной стороны к северному углу погребения 19 ( Кадиева и др ., 2020. С. 172).

При публикации погребения 28 был в целом очерчен круг аналогий этих украшений, здесь же представляется необходимым дополнительно упомянуть, что миниатюрные бляшки с перемычкой на обороте весьма характерны для мужских погребений Тлийского могильника на всем протяжении существования некрополя начиная с эпохи поздней бронзы ( Техов , 1977. С. 178). Однако в скифское время они достоверно присутствуют лишь в одном погребении 129 на рукояти железного кинжала «скифского типа», относящегося к мужскому скелету ( Техов , 1980а. С. 29. Рис. 9: 28 ; 1985. С. 20).

Одночленная дуговидная фибула с расширенной круглой в сечении спинкой (рис. 2: 1 ; 3: 3 ). Спинка покрыта елочным орнаментом. Длина фибулы – 7,9 см, высота – 6,4 см. Фибула относится к варианту 2 типа I, по В. И. Козенковой, который распространен широко на временном промежутке IX – VII вв. до н. э., но не является очень частой находкой в комплексах западнокобанской культуры ( Козенкова , 1998. С. 73. Табл. XXIV: 1–3, 7–11, 13–21 ). Намного чаще подобные фибулы встречаются в памятниках южных склонов Кавказа, в частности в Тлий-ском могильнике (погребения 51, 114, 140, 161, 282, 301, 302), которые Б. В. Те-ховым датируются в основном концом X – IX в. до н. э., но иногда и позднее, вплоть до раннескифского периода включительно ( Техов , 1980а. С. 21, 22, 69. Рис. 2: 11 ; 1981. С. 7, 9, 10, 20–22, 39. Рис. 53; 56; 59; 82; 85; 86; 111).

Полусферическая бронзовая бляшка с орнаментом в виде ромба с вогнутыми гранями и рельефным диском в центре на лицевой стороне и петлей на обороте

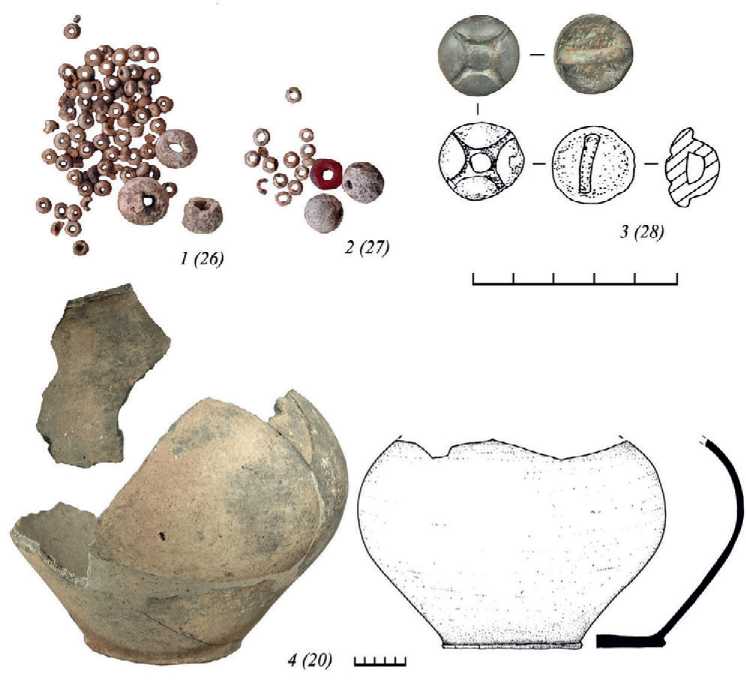

Рис. 4. Погребение 19. Инвентарь.

Фото А. А. Кадиевой, рисунки Д. А. Бариновой и Е. Ю. Бахаревой

1, 2 – бусы; 3 – бляшка; 4 – корчага

1 – стекло; 2 – стекло, сердолик; 3 – бронза; 4 – керамика

(рис. 4: 3 ). Диаметр – 2 см, высота – 2,4 см. Подобные бляшки являются характерным маркером комплексов кобанской культуры Северного Кавказа в пред-скифское время. Данный орнамент встречается не только на бляшках-украшениях различных типов, но и на других предметах из комплексов Северного Кавказа и Причерноморья, которые датируются в пределах VIII – первой половины VII в. до н. э. ( Тереножкин , 1976. С. 174–177; Флёров, Дубовская , 1993. С. 269, 270, 277–282. Рис. 7: 3, 9 ; 8: 3 ; Вальчак, Тарасова , 2005. С. 29–31).

Два скопления бус были обнаружены в погребении 19 (рис. 4: 1, 2 ).

Сердоликовая дисковидная (сколы камня довольно неаккуратные), диаметром 0,8 см. Подобные бусы были обнаружены на могильнике Терезе ( Козен-кова , 2004. С. 129. Табл. 45: 7 ), а также в Тлийском могильнике ( Техов , 1977. С. 178. Рис. 117: 10–12 ).

Стеклянная призматическая бусина, диаметр – 1 см, высота – 0,5 см.

Четыре стеклянные шаровидные бусины белого цвета, диаметр – 1 см.

Рубленный стеклянный бисер белого цвета, диаметр – 0,4 см. Стеклянный бисер был обнаружен в погребении 129 Тлийского могильника, которое автор раскопок датирует VII–VI вв. до н. э. ( Техов , 1985. Рис. 131: 32 ).

Наличие бус различной формы и материала Б. В. Техов отмечает для многих, особенно женских, погребений Тлийского могильника на протяжении X–VII вв. до н. э., считая, что в комплексах второй половины I тыс. до н. э. их количество значительно сокращается ( Техов , 1980а. С. 70; 1981. С. 54).

Керамические сосуды

Кружка усеченно-биконической формы с высокой ручкой из погребения 17 (рис. 1: 8 : 2: II ). По ребру орнамент в виде линии из насечек и пояса из разнонаправленных заштрихованных треугольников. Высота – 5,8 см, диаметр венчика – 9 см, максимальный диаметр – 10 см, диаметр дна – 4,6 см. Подобные экземпляры В. И. Козенкова относит к разновидности «в» кружек западного варианта кобанской культуры ( Козенкова , 1998. С. 101). Ближайшей аналогией кружке из погребения 17 является кружка из погребения 1 Тамгацикского могильника (Там же. Табл. XXXVII: 25 ). В. И. Козенкова датирует эту разновидность VI–V вв. до н. э. (Там же. С. 102).

Кубок коричневого лощения неорнаментированный с выраженным ребром, округлым туловом и уплощенным дном из погребения 17 (рис. 1: 7 ; 2: III ). Высота – 6 см, диаметр венчика – 10,5 см, диаметр тулова – 10 см, диаметр дна – 3,2 см. Кубок относится к разновидности «в» по классификации В. И. Ко-зенковой (Там же. С. 99. Табл. XXXVII: 13 ) и датируется концом II – началом I тыс. до н. э.

Кубок коричневой глины с выраженным ребром, прямым венчиком и уплощенным дном из погребения 19 (рис. 2: IV ). Диаметр венчика – 8,6 см, диаметр тулова – 9,5 см, диаметр дна – 3,9 см, высота – 6 см. Кубок обнаружен на уровне заклада погребения 19. Сосуд относится к разновидности кубков «е» по классификации В. И. Козенковой (Там же. С. 100. Табл. XXXVII: 15 ) и датируется периодом от конца II тыс. до VI в. до н. э. Исследовательница отмечает, что подобные кубки часто прикрывали горловины корчаг или кувшинов.

Миска коричневого лощения с отогнутым венчиком, вогнутым дном и скругленным ребром из погребения 19 (рис. 3: 4 ). По горлу и ребру прочерчено три пояса орнамента: в виде сдвоенных слегка наклонных от вертикали оси миски линий, сдвоенных горизонтальных штрихов и сдвоенных сильно наклонных линий. Диаметр венчика – 11,6 см, диаметр тулова – 12 см, диаметр дна – 5,4 см, высота – 8,2 см. Миска обнаружена на дне погребения 19 на перекрытии погребения 23. Сосуд принадлежит к разновидности мисок «и» по классификации В. И. Козенковой и датируется VIII–VII вв. до н. э. (Там же. С. 98).

Фрагменты сероглиняной лощеной корчаги с раздутым туловом (рис. 2: 2; 4: 4). Сохранился профиль от дна до начала изгиба тулова к горлу, а также фрагмент горла с фрагментом отогнутого венчика, орнаментированный в нижней части поясом косых семечковидных вдавлений. Высота сохранившейся части – 21,5 см, диаметр тулова – 28,5, диаметр дна – 13 см. Дно корчаги подчеркнуто небольшим валиком. Тесто в изломе серо-черное со значительной примесью дресвы. Фрагменты корчаги были обнаружены в заполнении погребения 19.

Судя по сохранившимся фрагментам, корчага принадлежит к типу кавказских корчаг с узким горлом, небольшим дном и значительным расширением нижней половины. Подобные корчаги относятся В. И. Козенковой к типу 3 ( Козенкова , 1998. С. 94. Табл. XXXII: 10, 11 ), который автор типологии датирует VII–V вв. до н. э. Корчага из погребения 19 могильника Заюково-3 наиболее близка сосудам из Моздокского могильника ( Пиотровский, Иессен , 1940. Табл. III: 1 ), отнесенным Б. Б. Пиотровским и А. А. Иессеном к раннескифскому времени. Специалисты неоднократно отмечали, что для западной кобан-ской культуры предскифского времени корчаги нехарактерны. Сосуды данного типа распространяются среди населения этой общности только начиная с VII в. до н. э. ( Березин, Маслов , 2017. С. 177).

Оба вышеописанных захоронения отличаются от основной массы погребений предскифского времени могильника Заюково-3 по погребальному обряду. Шестнадцать погребений, содержащих 20 костяков из 573 известных на сегодняшний день могильных комплексов некрополя, отнесенного к предскифскому времени, демонстрируют обряд захоронения в положении «вытянуто на спине» ( Кадиева и др ., 2020. С. 175). Однако на участке, исследованном в 2015 г., пять костяков (два мужских и два женских, один неопределенного пола) лежат в положении «скорченно на правом боку» и два женских – «скорченно на левом боку». Девять костяков подверглись постпогребальному разрушению ( Кадие-ва, Демиденко , 2017. С. 115). Логично предположить, что в конце предскифской эпохи у жителей Баксанского ущелья сменился погребальный обряд. К новым чертам, приобретенным населением, оставившим некрополь, относится и помещение в могилу керамических наборов. Эту деталь погребального обряда удалось проследить до конца кобанской эпохи (Там же. С. 114).

Появление керамических наборов, представляющих собой комплекс предметов из корчаги, кружки и дополнительных сосудов, в захоронениях населения центральных районов Северного Кавказа традиционно считается свидетельством начала скифской эпохи ( Маслов , 2015. С. 249, 251). При этом происхождение ряда этих керамических форм связывается исследователями не с местной традицией, а с традициями населения центральной кобанской культуры ( Абрамова , 1974. С. 211, 212; Маслов , 2015. С. 254, 255). Металлический инвентарь погребений 17 и 19 могильника Заюково-3 позволяет уверенно датировать приведенные в статье комплексы предскифским временем, т. е. VIII–VII вв. до н. э. Частично этому соответствуют и керамические изделия (кубки, миска). Однако корчага и кружка тяготеют к более позднему времени. Таким образом, материалы рассматриваемых погребений маркируют переходный период между пред-скифским и скифским временем, который представляется возможным датировать в рамках последнего десятилетия VIII – первой половины VII в. до н. э.

Список литературы Мужские погребения предскифского времени с керамическими наборами на могильнике Заюково-3

- Абрамова М. П., 1974. Погребения скифского времени Центрального Предкавказья // СА. № 2. С. 195–213.

- Белинский А. Б., Дударев С. Л., 2015. Могильник Клин-Яр III и его место среди древностей Кавказа и Юго-Восточной Европы начала эпохи раннего железа. Ставрополь: Дизайн-студия Б. 446 с.

- Березин Я. Б., Маслов В. Е., 2017. Воинское предскифское погребение близ г. Железноводска // КСИА. Вып. 249. С. 174–185.

- Вальчак С. Б., 2016а. Бронзовые кованые шлемы предскифского периода на Кавказе // Revista Archeologică. Serie nouvă. Vol. XII. No. 1–2. P. 128–144.

- Вальчак С. Б., 2016б. Предскифская археология Восточной Европы и некоторые памятники Закавказья // Кавказ и Степь на рубеже эпох поздней бронзы и раннего железа: материалы Междунар. конф., посвящ. памяти М. Н. Погребовой / Под ред. А. С. Балахванцева, С. В. Кулланды. М.: Ин-т востоковедения РАН. С. 28–41.

- Вальчак С. Б., Тарасова Н. В., 2005. Четырехлепестковые бляшки-розетки в предскифских памятниках Восточной Европы // Четвертая Кубанская археологическая конференция: тез. докл. Краснодар. С. 29–31.

- Дударев С. Л., 1999. Взаимоотношения племен Северного Кавказа с кочевниками Юго-Восточной Европы в предскифскую эпоху (IX – первая половина VII в. до н. э.). Армавир: Армавирский гос. пед. ин-т. 402 с.

- Кадиева А. А., Вальчак С. Б., Демиденко С. В., 2020. Мужские погребения предскифского времени в вытянутом положении на могильнике Заюково-3 (по материалам раскопок Объединенной Северокавказской археологической экспедиции ГИМ, КБГУ и ИА РАН в 2015 г.) // КСИА. Вып. 258. С. 165–180.

- Кадиева А. А., Вальчак С. Б., Демиденко С. В. Погребение предскифского времени с колчанным набором могильника Заюково-3. (В печати.)

- Кадиева А. А., Демиденко С. В., 2017. Погребения с оружием и предметами конского снаряжения IV–III вв. до н. э. на могильнике Заюково-3 (Кабардино-Балкария) // Нижневолжский археологический вестник. Т. 16. № 1. С. 109–124.

- Козенкова В. И., 1989. Кобанская культура. Западный вариант. М.: Наука. 196 с. (САИ; вып. В2-6.)

- Козенкова В. И., 1998. Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант. М.: ИА РАН. 200 с. (САИ; вып. В2-5.)

- Козенкова В. И., Сосранов Р. С., Черджиев Э. Л., 1997. К вопросу о межлокальных контактах в кобанской культуре (курган у с. Садового в Северной Осетии) // Памятники предскифского и скифского времени на юге Восточной Европы / Отв. ред.: Р. М. Мунчаев, В. С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 14–18. (Материалы и исследования по археологии России; № 1.)

- Маслов В. Е., 2015. Керамика Центрального Предкавказья в раннескифское время // Современные подходы к изучению древней керамики в археологии: Междунар. симп. (29–31 октября 2013 г.) / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 248–257.

- Пиотровский Б. Б., Иессен А. А., 1940. Моздокский могильник. Л. 56 с., 9 л. ил. (Археологические экспедиции Государственного Эрмитажа; вып. 1.)

- Смирнов К. Ф., 1951. Археологические исследования в районе дагестанского селения Тарки // МИАСК / Отв. ред. Е. И. Крупнов. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 226–272. (МИА; № 23.)

- Тереножкин А. И., 1976. Киммерийцы. Киев: Наукова думка. 224 с.

- Техов Б. В., 1977. Центральный Кавказ в XVI–X вв. до н. э. М.: Восточная литература. 240 с.

- Техов Б. В., 1980а. Скифы и Центральный Кавказ в VII–VI вв. до н. э. М.: Наука. 93 с.

- Техов Б. В., 1980б. Тлийский могильник. Т. I. Комплексы XVI–X вв. до н. э. Тбилиси: Мецниереба. 59 с.: ил.

- Техов Б. В., 1981. Тлийский могильник. Т. II. Комплексы IX – первой половины VII в. до н. э. Тбилиси: Мецниереба. 73 с.: ил.

- Техов Б. В., 1985. Тлийский могильник. Т. III. Комплексы VII–VI вв. до н. э. Тбилиси: Мецниереба. 221 с.: ил., 1 л. ил.

- Флёров В. С., Дубовская О. Р., 1993. Мужские погребения кобанского могильника Клин-Яр III в г. Кисловодске // Вестник Шелкового пути. Археологические источники. I. М.: Центр «Шелковый путь». С. 262–303.

- Хачатрян Т. С., 1975. Древняя культура Ширака III–I тыс. до н. э. Ереван: Изд-во Ереванского ун-та. 280 с.