Музыкальные инструменты из дерева раннего железного века (Алтай)

Автор: Мыльников В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Музыка, как вид аудио (звукового) искусства, судя по археологическим источникам, появилась в верхнем палеолите, об этом свидетельствуют находки духовых инструментов - дудочек и свирелей, изготовленных из кости и рога. Щипковые музыкальные инструменты появились позже - в раннем железном веке. Они изготавливались из дерева, поэтому очень редки по причине плохой сохранности органического материала. В этом заключается их уникальность и ценность. Их изучение и функциональная атрибуция начались в середине прошлого века. Технология изготовления деревянных музыкальных предметов эпохи раннего железного века впервые рассматривалась в специальных статьях в самом начале текущего тысячелетия. В настоящей статье представлены результаты сравнительно-типологического и технико-технологического анализов деревянных музыкальных инструментов трех исторических эпох: скифской, гунно-сарматской и древнетюркской. Подробно рассматриваются и восстанавливаются (реконструируются) приемы и способы изготовления щипковых музыкальных инструментов типа арф в кочевых культурах раннего железного века в Горном Алтае. На основании результатов комплексного технико-технологического анализа делается вывод о продолжительности времени бытования деревянных щипковых музыкальных инструментов «лютня» и особенностях их изготовления. Наиболее близкие аналоги деревянных щипковых музыкальных инструментов Древнего Алтая по морфологии и технологии изготовления являются древнеегипетские лютни. Современные китайские лютни представляют собой усовершенствованные временем и современными технологиями аналоги этих музыкальных инструментов. Сравнительно-типологический анализ с самыми древними инструментами Древнего Египта показывает, что за столь продолжительное время основные элементы технологии изготовления их звуковых резонаторов и грифов не претерпели существенных изменений. Однако, в разных культурах в зависимости от качества материала и культурных предпочтений, изменялись и совершенствовались форма резонатора и гриф, количество и качество струн, расположение и способы их натяжения на деке и грифе.

Алтай, ранний железный век, музыкальные инструменты из дерева, технология изготовления, конструктивные особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/145146459

IDR: 145146459 | УДК: 903.074 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0638-0646

Текст научной статьи Музыкальные инструменты из дерева раннего железного века (Алтай)

Звук – физическое явление, невидимые глазом упругие механические колебания различных частот, так называемые волны, воспринимаемые органами живого существа, в первую очередь органами слуха. Источником звука на заре истории человечества были звуки окружающей природы (механические колебания), голоса живых существ.

Анализ археологических источников показывает, что человек научился извлекать звуки различных частот в эпоху каменного века при помощи примитивных приспособлений, изготовленных из подручного материала. Эти искусственные звуки различных частот отдельные талантливые люди складывали, объединяли в стройную мелодичную систему – музыку, создававшую определенное душевное со стояние человека. Видимо в то время и возникли зачатки музыкальной культуры, которая с течением времени стала в разных вариациях, присущих конкретной группе носителей материальной культуры, достоянием всего человечества.

По мнению современных исследователей, появление первых музыкальных инструментов, изготовленных из кости и рога, со времен верхнего палеолита и дальнейшее развитие музыкальных традиций связано «с контекстом широкого спектра инноваций в культуре…» [Лбова, Волков, Кожевникова, 2010; Лбова, Кожевникова, Волков, 2011; Лбова, Кожевникова, 2016]. По их общему убеждению «музыкальная деятельно сть является одной из важных составляющих знакового поведения, характеризующего комплекс культуры и поведения человека современного физического типа» [Лбова, Волков, Кожевникова, 2010; Лбова, Кожевникова, Волков, 2011; Лбова, Кожевникова, 2016, с. 4–5]. Как свидетельствуют иностранные источники, устойчивые музыкальные традиции существовали, по крайней мере, уже в самом начале верхнего палеолита на рубеже 40 тыс. л.н. [Bolus, Conard, 2009; Conard, Malina M, Münzel, 2009; DʼErrico et al., 2003; Лбова, Кожевникова, 2016, с. 4].

Музыкальные предметы, изготовленные из дерева, появились в раннем железном веке. Са- мые ранние датированы скифским временем, более поздние – гунно-сарматским и древнетюркским. Найдены они на Алтае. По классификации Л.В. Лбовой и Д.В. Кожевниковой, предложенной в монументальной монографии, посвященной музыкальной деятельности людей палеолита, их можно отнести к струнным, щипковым инструментам [2016, с. 45]. Этот класс инструментов получил название в археологической литературе струнный музыкальный инструмент типа арфы [Руденко, 1953, с. 52]. Они находят аналоги среди предметов подобного типа в Древнем Египте на фресках и рельефах из развалин дворца ассирийского царя Аш-шурнасирпала II, сына царя Тукулти-Нинурта II, правившего в IX в. до н.э., и в современном Китае. Этот факт может свидетельствовать о существовании устойчивых музыкальных традиций в раннем железном веке не только в регионах существования центров мировой культуры, но и в местах значительно удаленных от этих колыбелей мировых цивилизаций.

Технико-технологический анализ музыкальных инструментов, изготовленных из дерева в скифскую и гунно-сарматскую эпохи на Алтае, подтверждает эти выводы.

Результаты исследования

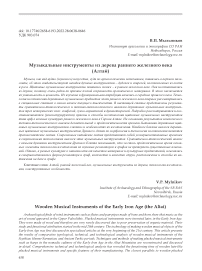

Деревянные музыкальные инструменты скифского времени типа арфа были найдены во время раскопок 2-го Пазырыкского кургана в 1946 г. в Центральном Алтае. В первой монографии, в разделе «Предметы искусства ритуально-культового значения» С.И. Руденко писал, что «резонансные корпусы струнных инструментов по типу совершенно одинаковы и выдолблены из куска цельного дерева». Они представляли собой два больших корпуса, у каждого из которых отсутствовал один торец [1948, с. 44–46, табл. XXIV, 10, 11 ], (рис. 1, 1, 2 ). Позже, во время исследования 2-го Баша-дарского кургана в могильной яме им же было обнаружено множество мелких фрагментов музыкального инструмента «типа арфа» – стенки, дно корпуса, фрагмент грифа с лопастями для крепления, остатки струнодержателя, фрагменты ко-

Рис. 1. Музыкальные предмет «типа арфа» из кург. 2 могильника Пазырык скифского времени на Алтае.

1, 2 – найденный С.И. Руденко в 1946 г. [Руденко, 1948, табл. XXIV, 10, 11 ]; 3 – он же в экспозиции Государственного Эрмитажа (фото В.П. Мыльникова).

жаной деки-мембраны [Руденко, 1960, с. 62–63]. В монографии 1953 г. он опубликовал таблицу с единственным «абсолютно целым» музыкальным инструментом из кург. 2 могильника Пазырык, который в настоящее время выставлен в экспозиции Государственного Эрмитажа [Руденко, 1953, с. 52, табл. LXXXVI, 1 ].

Технико-технологический анализ этого артефакта подтверждает предположение о том, что он является продуктом реставрации, получившимся в результате объединения двух частей одного корпуса, опубликованных в монографии 1948 г. Следы реставрации видны даже без увеличительного стекла (рис. 1, 3 ). Овально-удлиненный корпус-резонатор музыкального инструмента с длинным тонким грифом «типа арфы» по внешнему виду и по конструкции напоминает маленькую колоду или лодочку. Корпус сверху покрыт лоскутом тонко выделанной кожи, закрепленной по периметру бортиков маленькими деревянными коническими гвоздиками, вбитыми в просверленные отверстия диаметром 2–3 мм. Кожаное покрытие с семью круглыми резонирующими отверстиями, вероятно, служило мембраной-резонатором, как деки 640

у современных струнных инструментов. Круглые резонансные отверстия диаметром 10 мм расположены симметрично по два у бортиков возле торцов корпуса и три по центру между торцами инструмента. На одном торце корпуса по центру вырезан узкий прямоугольный выступ с закругленными краями – струнодержатель. На другом торце, также по центру, вырезан прямоугольный шип для крепления грифа для струн, который представляет собой вырезанную из одной заготовки круглую палочку с широкой прямоугольной реечкой-площадкой на одном конце, которая крепилась к корпусу при помощи пазово-шипового соединения.

С.И. Руденко предположил, что инструмент имел до шести струн, крепившихся одним концом к струнодержателю, другим – на головке к вращающимся колкам для ее натяжения. Он считал, что музыкальные инструменты пазырыкцев относятся к той же категории, что и индийская саринга, казахский кобыз, марокканский ребаб. Известный советский музыковед К.А. Вертков, сделавший по просьбе С.И. Руденко подробное описание и анализ музыкальных инструментов [Руденко, 1948, с. 45–46], утверждал, что они имеют много общего с известными экземплярами древнеегипетских лютен и арф. Осмотрев оба корпуса из пазырыкских курганов, он высказал предположение о том, что они вместе могли быть частями сложного «парного» инструмента, «имеющего одну общую головку и два обособленных резонансных корпуса, над которыми проходили струны». Им же найдены и аналогии с корпусами древнеассирийских арф [Там же, 1948, с. 45–46; Perrot, Chipiez, 1884, p. 205]. Музыкальные инструменты из дерева, бытовавшие в Древней Ассирии, представлены на барельефах дворца Ашурнасирпала в Кальху (Нимруд, Ирак). Некоторые из них внешне удивительным образом похожи на пазырыкские и дают общее представление о способах крепления грифа к деке и расположению на них струн.

Технико-технологический анализ корпусов па-зырыкских арф позволил понять особенности их изготовления, определить отдельные стадии и операции, выделить инструментарий. Можно сказать, что принцип производства музыкального щипкового инструмента «типа арфа» пазырыкской культуры тот же, что и у тела погребального ложа-ко- лоды, с небольшой разницей, которая объясняется его малыми размерами. Вместо крупного инструментария в виде тесел и топора, применявшихся деревообработчиками при производстве погребальных лож-колод, для выборки древесины из полости корпуса будущего музыкального инструмента, использовались стамески с полукруглым и прямоугольным лезвием и нож, отдельные следы лезвий которых фиксируются на внутренних поверхностях корпусов «арф». Внешние поверхности стенок корпуса и торцов тщательно остругивались ножом и заглаживались. На обоих торцах корпуса музыкального инструмента выстругивались уплощенные прямоугольные выступы. На малом конце деки выступ служил в качестве струнодержателя (подгрифка); к другому, большему по диаметру торцу деки, под небольшим углом к корпусу крепился при помощи пазово-шипового соединения длинный круглый в сечении стержень-гриф с двумя плоскими выступами-лопастями и прямоугольной прорезью по центру. Возможно, гриф в верхней части (сохранилась только его нижняя половина) имел простейшее устройство

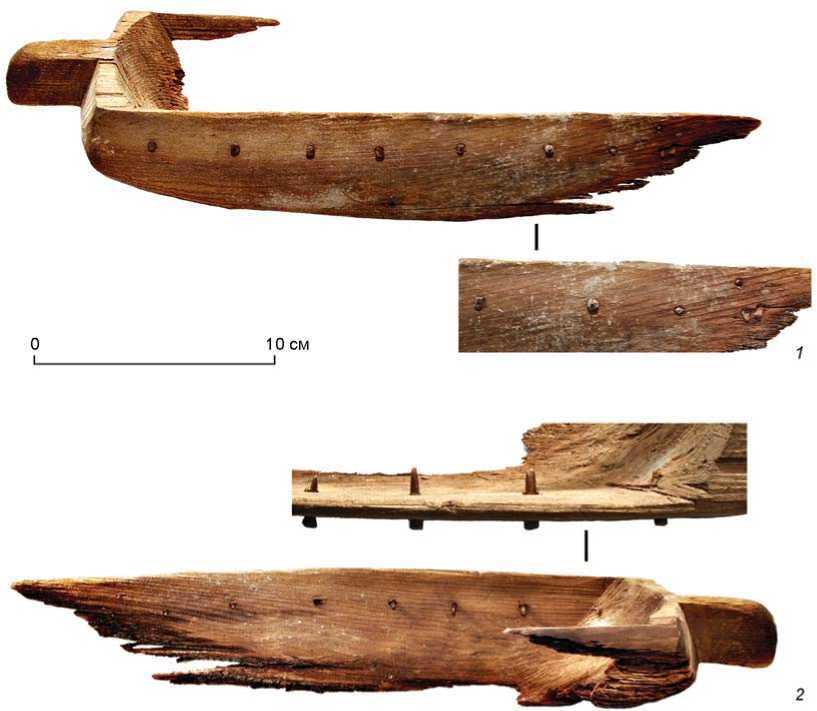

Рис. 2. Фрагменты боковин корпуса со струнодержателем музыкального инструмента «типа арфа» из кург. 62 могильника Яломан II гунно-сарматского времени на Алтае (фото В.П. Мыльникова).

1 – внешняя поверхность боковины корпуса; 2 – внутренняя поверхность боковины корпуса.

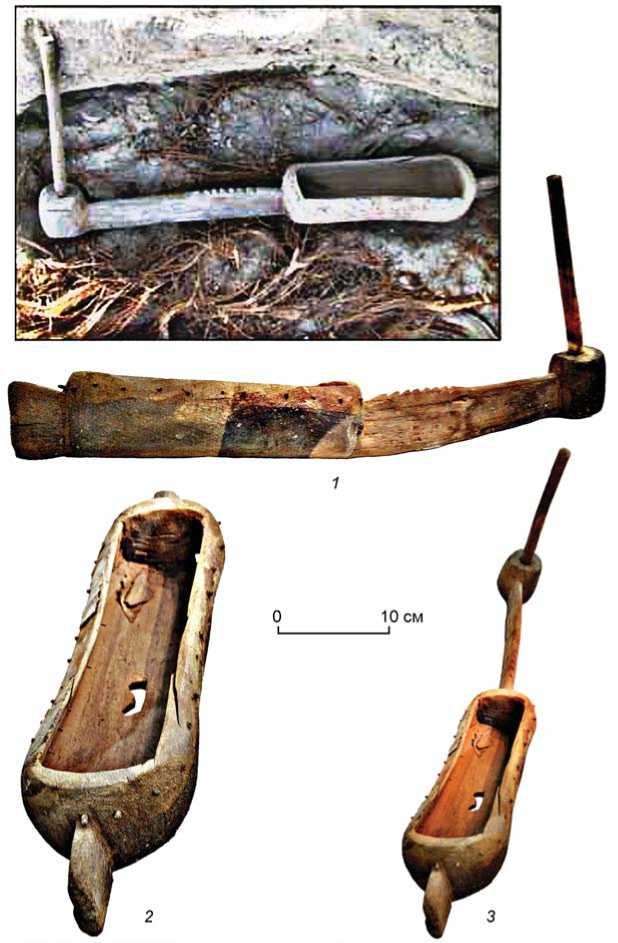

Рис. 3. Музыкальный инструмент «типа арфа» гуннского времени, найденный в Синьцзяне (Китай) и хранящийся в музее Института изучения культурного наследия (г. Урумчи) (фото по: [Тишкин, Мylnikov, 2016]). 1 – музыкальный инструмент in situ ; 2, 3 – музыкальный инструмент в экспозиции музея.

к краям бортиков корпуса маленькими острыми деревянными гвоздиками-шплинтами, которые с большой тщательностью вколачивались деревянным молотком-киянкой на одинаковую глубину.

Видимо, струны были изготовлены из овечьих жил или кишок – их производство с глубокой древности и до современности остается традиционным. Инструменты могли иметь до шести струн из тонких сухожилий, фрагменты которых сохранились на одном экземпляре [Руденко, 1948, с. 45–46]. В наши дни для производства струн используют комбинацию кишок, нейлона и стали, хотя большинство мастеров-музыкантов по-прежнему уверены, что струна, сделанная из чистой кишки, издает наиболее теплый тон. Струны па-зырыкской арфы протягивались от струнодержателя – выступа на одном торце корпуса – над кожаной мембраной-декой, через маленькую пластинку-подставку (порожек) к грифу и на нем закреплялись.

Натяжение струн, их регулировка до нужной тональности могла осуществляться двумя способами: при помощи простейших приспособлений – колков, как на древнеегипетских арфах, или простым натяжением и закреплением струн. Поскольку гриф был наклонен к корпусу под тупым углом, длина струн получалась разной, и в результате у каждой струны был свой звук. Принцип игры на такой арфе, очевидно, тот же, что и у современных щипковых струнных инструментов. Каждую струну для натяжения струн – колки. Не исключено и применение пластины-подставки под струны возле струнодержателя для регулировки изменения строя инструмента за счет изменения мензуры – длины рабочей, звучащей части струны на музыкальных инструментах. Изменение положения подставки влияло на изменение тембра звучания струн: при сдвиге к подгрифку звук становится глуше, дальше от него – громче, ярче.

Полость корпуса полностью закрывалась прямоугольным лоскутом тонко выделанной кожи, в которой вырезалась комбинация из круглых отверстий – звукорезонаторов. Кожаная дека крепилась музыкант натягивал, регулируя ее звучание до нужной тональности (ноты). Игра заключалась в мелодичном подборе звучания перебираемых пальцами струн.

Музыкальный предмет гунно-сарматского времени на Алтае найден в кург. 62 могильника Яломан II [Тишкин, Мыльников, 2016, с. 53–54]. Предположительно – боковины корпуса музыкального инструмента (арфа) с торцом для крепления струн. Внешне похож на фрагмент коробочки, похожей на пенал для хранения инструментов, только в отличие от нее имеет закругленный снизу наклонный торец с ручкой (рис. 2). На расстоянии 1,5–2 см от края бортиков с двух сторон коробочку опоясывает ряд выступающих за края деревянных штифтов-гвоздиков, предположительно по 10–12 с каждой стороны. Длина фрагмента корпуса без ручки – 28,5 см, с ручкой – 33 см. Уплощенная ручка с овальным торцом – 4,2 × 1,8 × 2,5 см. Максимальная ширина корпус а – 10 см, высота – 5,7 см. Толщина стенок – 3–4 см. Стенки ровные отвесные. На лицевой стороне сохранившейся стенки, ниже кромки бортика на 14–16 мм, на расстоянии 3 см друг от друга просверлены около десяти сквозных отверстий диаметром 3 мм, в которые вставлены (вбиты) квадратные в сечении конические шпильки (деревянные гвоздики) длиной 16–18 мм с заостренными концами. Снаружи они выступают за края бортиков на 2,5–3 мм, изнутри – на 6–7 мм. У обломанного края бортика просверлены два дополнительных отверстия: одно рядом, другое на 1 см выше. В них тоже вставлены гвоздики. Сохранившийся торец неровный: снаружи наклонен вовнутрь на 15–17°, внутри – плавный пологий наклон к днищу на 25–30°. На наружной поверхности торца «пенала» фиксируются следы строгания лезвием ножа, изнутри – нешироким лезвием малого тесла (долото, стамеска).

Материал – пихта.

Анализ предмета позволяет высказать предположение о том, что это о статки музыкального предмета типа «арфа». Предположительно 10–12 гвоздиков, вбитых по каждому бортику, служили для тугой натяжки резонатора-деки из тонко выделанной кожи. Сохранившийся торец с выступом, очевидно, предназначался для крепления 3–5, которые проходили над резонатором-декой и закреплялись на простейшем небольшом грифе, приделанном к противоположному несохра-нившемуся торцу. Приблизительные аналоги этого инструмента – «арфа» из кург. 2 могильника

Пазырык из экспозиции Государственного Эрмитажа. Есть подобные находки в соседнем Китае. Музыкальный инструмент типа «арфы», найденный в Синьцзяне (Китай) и хранящийся в музее Ин- следия г. Урумчи может быть самой близкой аналогией «арфы» из кург. 62 (рис. 3).

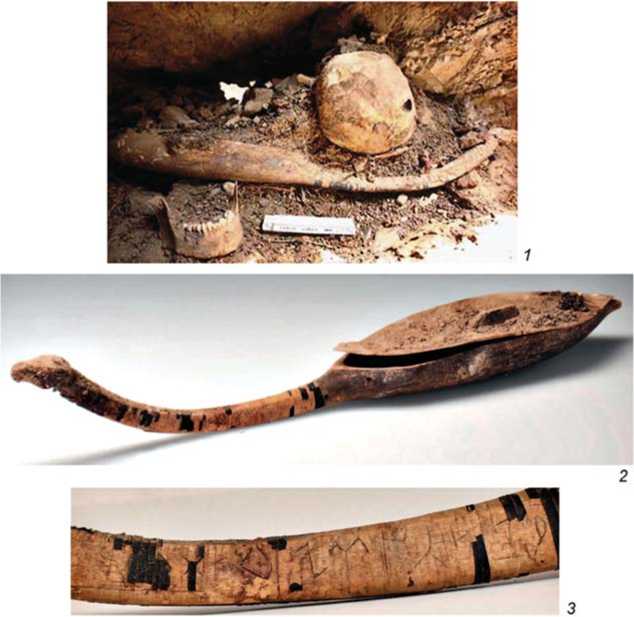

Традиции изготовления музыкальных инструментов «типа арф» продолжилась в древнетюркское время . На Монгольском Алтае исследовано погребение человека с конем восьмого века нашей эры [Мыльников, Ульзийбаяр, 2017]. По антропологическим и одонтологическим данным было установлено, что погребенный был молодой мужчина 20–25 лет 167 см роста. В районе черепа мужчины обнаружен музыкальный инструмент, изготовленный из дерева (рис. 4, 1 ). Небольшой изящный, утонченных форм инструмент лежал на боку. Концом изогнутого, овального в сечении грифа с на-

Рис. 4. Музыкальный инструмент «типа арфа» с навершием в виде головы коня на окончании грифа из могилы древнетюркского времени в расщелине горы Жаргалант Хайрхан. Сомон Ховд, Монголия (фото по: [Tsagaan Törbat et al., 2009]).

1 – музыкальный инструмент in situ ; 2 – музыкальный инструмент в фотопавильоне; 3 – знаки рунической надписи на грифе; 4 – днище корпуса с резной сценой охоты на диких

ститута изучения культурного на-

животных.

вершием в виде головы коня, он был ориентирован на восход солнца. Исследователи утверждают, что при его обнаружении не было видимых признаков того, что прибор до раскопок менял исходное положение. Несмотря на столь продолжительное время нахождения в могиле, сохранность древесины была очень хорошей [Tsagaan Törbat et al., 2009, S. 373– 374, рис. 4, 2 ].

Фотоаналитический метод позволяет определить морфологию предмета и выделить некоторые технологические особенности его изготовления. Плавно изогнутый гриф оканчивается маленькой, искусно вырезанной ножом скульптурной головкой коня или верблюда. Гриф плотно оклеен хорошо выделанной тонкой берестой. По бересте вдоль грифа о стрым лезвием ножа с обеих сторон нанесены (тонко прорезаны) знаки рунической надписи (рис. 4, 3). На днище корпуса (деке) изображена сцена охоты человека на диких животных. Животные, числом около десятка, друг над другом попарно в технике прорезной граффити (скобчато-выемчатая резьба) вырезаны тонким лезвием остро отточенного ножа. Среди них четко читаются фигуры пяти оленей с роскошными ветвистыми рогами

Рис. 5. Музыкальные струнные щипковые инструменты.

1 – древнеегипетский музыкальный инструмент – арфа; 2 – современный китайский инструмент – арфа.

и одного козла с длинными изогнутыми к спине рогами и маленькая фигура коровы или быка. Одно изображение оленя перевернутое. Оно отличается от о стальных светлым цветом и формой рогов, и выглядит заметно новее. Этот факт может свидетельствовать о том, что перевернутая фигура оленя нанесена значительно позже остальных. Точно по центру плоскости днища с рисунками вырезан небольшой крестообразный резонатор звука в виде симметричных сквозных прорезей размерами 20 × 3 мм на 25 × 3 мм (рис. 4, 4 ). Сверху емкость инструмента закрыта овальной пластиной, изготовленной из очень тонкой березовой дощечки.

Заключение

Музыка – величайшее достижение человеческой культуры. Ее появление связано с изобретением человеком музыкальных инструментов. Археологические находки свидетельствуют о том, что первые музыкальные инструменты были духовые из кости и рога. Они появились в эпоху палеолита. Щипковые музыкальные инструменты с резонаторами, изготовленными из дерева, появились в раннем железном веке.

Время бытования деревянных щипковых музыкальных инструментов «лютня» насчитывает несколько тысячелетий. Самыми древними считаются древнеегипетские лютни (рис. 5, 1 ). На них разительно, буквально до всех тонко стей формы и технологии изготовления похожи современные китайские (рис. 5, 2 ). Сравнительно-типологический анализ разных по времени и месту бытования предметов одной классификационной категории

показывает, что за столь продолжительное время основные элементы технологии изготовления их звуковых резонаторов и грифов не претерпели существенных изменений. Однако, в разных культурах в зависимости от качества материала и культурных предпочтений, изменялись и совершенствовались форма резонатора и гриф, количество и качество струн, расположение и способы их натяжения на деке и грифе.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Музыкальные инструменты из дерева раннего железного века (Алтай)

- Лбова Л.В., Волков П.В., Кожевникова Д.В. Свидетельства древнейших музыкальных традиций в археологии Сибири (начальная стадия верхнего палеолита) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2010. – Т. 9, вып. 5: Археология и этнография. – С. 124–131.

- Лбова Л.В., Кожевникова Д.В., Волков П.В. Музыкальные инструменты ранней стадии верхнего палеолита в контексте знакового поведения (материалы Забайкалья) // Тр. III (XIX) Всерос. археолог. съезда. – Т.I. – СПб.; М.; Великий Новгород, 2011. – С. 63–64.

- Лбова Л.В., Кожевникова Д.В. Формы знакового поведения в палеолите: музыкальная деятельность и фоноинструменты. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2016. – 180 с.

- Мыльников В.П., Ульзийбаяр С. Деревянные погребальные ложа закрытого типа гуннского времени в Монголии: по материалам могильника Салхитын Ам // Гуманитарные науки в Сибири. – 2017. – Т. 24. – № 2. – С. 37–41.

- Руденко С.И. Второй Пазырыкский курган. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1948. – 73 с.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 402 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 359 с.

- Тишкин А.А., Мыльников В.П. Деревообработка на Алтае во II в. до н.э. – V в. н.э. (по материалам памятников Яломан-II и Бош-Туу-I). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. – 192 с.

- Bolus M., Conard N.J. What Can We Say about the Spatial-Temporal Distribution of Early Aurignacian innovations // Eurasian Prehistory. – 2009. – № 5. – P. 19–29.

- Conard N., Malina M., Münzel S. New Flutes Document the Earliest Musical Tradition in Southwestern Germany // Nature, 2009. № 460 (7256). – P. 737–740.

- D’Errico F., Henshilwood C., Lawson G., Vanhaeren M., Tillier A.-M., Soressi M., Bresson F., Maureille B., Nowell A., Lakarra J., Backwell L., Julien M. Archaeological Evidence for the Emergence of Language, Symbolism and Music – an Alternative Multidisciplinary Perspective // J. of World Prehistory. – 2003. – № 17. – P. 1–70.

- Perrot G., Chipiez. Histoire de l`art dans l`antiquite: Chardee et Assyrie. Tome II. – Paris: Librairie Hachette et C-ie, 1884. – 452 gravures, 825 p.

- Tsagaan Törbat, Dunbüree Batsükh, Jan Bemmann, Thomas O. Höllmann, Peter Zieme. A Rock Tomb of the Ancient Turkic Period in the Zhargalant Khairkhan Mountains, Khovd aimag, with the oldest preserved Horsehead Fiddle in Mongolia – A preliminary Report // Current archaeological research in Mongolia Papers from the First International Conference on «Archaeological Research in Mongolia» held in Ulaanbaatar, August 19th–23rd, 2007. – Ed. Jan Bemmann, Hermann Parzinger, Ernst Pohl, Damdinsuren Tseveendorzh. – Vor- und Fruhgeschichtliche Archaologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univ. – Bonn, 2009. – S. 365–384.