Музыкальные традиции прилузских коми: история и современность

Автор: Калаберда Анна Вячеславовна, Торопова Анастасия Владимировна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Культурное наследие

Статья в выпуске: 2 (51), 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается традиционная музыкальная культура самой южной группы коми, проживающей на территории Лузско-Летского бассейна, начиная с момента формирования научного интереса в 1970 годы. Историко-этнографические и лингвистические исследования лузско-летских коми позволили установить, что основанием для выделения этих локальных групп выступают не отдельные элементы культуры и языка, а целые комплексы характерных черт традиционной культуры, предопределенные природно-климатическими, социально-экономическими факторами и этнокультурными контактами. Несмотря на то, что музыкальные традиции лузко-летских коми стали объектом исследовательских интересов ряда ученых, важным становится включение собственных музыкально-этнографических материалов. Зафиксированные в более позднее время, они позволяют выявить не только степень сохранности, но и сферы, в которых произошла трансформация, связанная с сохранением культурного наследия не в естественной среде, а в недрах фольклорных коллективов.

Допесенные формы (зовы домашних животных), наигрыши на куима чипсанах, песенно-игровой фольклор, свадебные песни, свадебные причитания, традиционная культура прилузских коми, фольклорный ансамбль "чёрнышские чипсанистки"

Короткий адрес: https://sciup.org/140240813

IDR: 140240813 | УДК: 781.7

Текст научной статьи Музыкальные традиции прилузских коми: история и современность

Калаберда А.В., Торопова А.В. Музыкальные традиции прилузских коми: история и современность // Общество. Среда. Развитие. – 2019, № 2. – С. 33–38.

Прилузский район расположен на юге Республики Коми, граничит с Архангельской и Кировской областями и представляет собой компактную зону проживания прилузских коми и русского населения. Как субэтнос прилузские коми были выделены достаточно поздно (в конце 1970-х гг.) и до указанного времени рассматривались в качестве одного из этносов коми-зырян. Географически территорию Прилузья можно условно поделить на две обособленные части: одна – лузская, охватывающая обширную территорию с несколькими группами поселений в бассейне р. Луза (приток р. Юг); другая – летская – более компактная, включающая деревни, расположенные на р. Летка (приток р. Вятка). Исследования в области лингвистики позволили выделить диалектные особенности прилузских коми, что явилось стимулом к изучению в дальнейшем традиций лузских и летских коми [5].

В отличие от других групп коми этноса прилузские коми характеризуются тесными контактами с русским населением, что обусловило проявление в традиционной культуре ряда особенностей. Наиболее яркими индивидуальными чертами обладают не только комплексы традиционной женской одежды, но и календарные обряды, а также обряды жизненного цикла (свадебный и похоронно-поминальный) [1, с. 12].

Информация по календарной обрядности прилузских коми присутствует в этнографических публикациях второй половины XX века: Н. Конакова «От святок до сочельника», основанной на архивных и экспедиционных данных, Н. Дукарт «Святочная обрядность коми конца XIX – начала XX вв.», где наряду с общими данными, отмечены локальные особенности святочных игрищ: выделен репертуар песен, исполняемых на святки, в том числе и в Прилузском районе [4; 6]. Обряды жизненного цикла данной субэтнической группы коми представлены в монографии Ф. Плесовского [9], а также в статьях Т. Бунчук [3] и Ю. Бойко [2].

Так, у летских коми долго сохранялась своеобразная форма заключения брака: свадьба с калымом, когда сторона жениха выплачивала за невесту выкуп, имевший название принос . Калым и обряд «пропивания», не встречающиеся в свадебной обрядности других групп коми-зырян, были распространены у соседнего русского населения. Только у летских коми зафиксирован обычай, по которому невесте в день свадьбы перед приходом жениха и во время

Общество

отправления в церковь помимо девичьего головного убора надевали меховую шапку, что являлось характерной чертой свадебного обряда марийцев и коми-пермяков.

В похоронно-поминальной обрядности летских коми был зафиксирован обычай

«раздавать подарки» – одаривать вещами покойного родственников умершего перед тем, как вынести гроб из дома и отправиться на кладбище, – или обычай «первой встречи» – вынос специального мешочка с едой и предметами ( пажун - кошеля ).

Важной информацией обладают работы исследователей традиционной музыкальной культуры коми А. Микушева [7] и П. Чисталева [11; 12], осуществивших ряд экспедиций в Прилузье в 1950-е годы.

Несмотря на то, что научные интересы А.К. Микушева были связаны преимущественно с музыкально-хореографическими традициями коми, в экспедиционной работе он осуществлял записи и русскоязычного музыкального фольклора, что определило вектор дальнейших научных исследований в области межэтнических контактов и взаимодействий указанных этносов.

Материалы, полученные П. Чистале-вым в экспедициях, оказываются особо ак-

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2019

туальными в ряде случаев не только в связи с тем, что в дальнейшем деятельности по фиксации традиционных музыкальных инструментов прилузских коми не осуществлялось. Ценность этой информации заключается в том, что она зафиксирована не только от фольклорных коллективов, но и от исполнителей – носителей традиции.

С начала 1990-х по 2006 годы в села по р. Летке были осуществлены экспедиции сотрудниками Института языка, литературы и истории Коми Научного центра Уральского отделения Российской Академии наук и Сыктывкарского государственного университета. Наибольшее внимание ученых привлекла одна из микролокальных традиций Прилузья – фольклор с. Прокопьевка, сохранившего не только песенную традицию, но и сценарий традиционных рождественских молодежных игрищ. Песенно-игровой репертуар летских коми рассматривается в диссертационном исследовании Г. Савельевой «Коми песенно-игровой фольклор праздничных молодежных собраний» [10]. Специфике Лузско-Летской песенной традиции посвящено диссертационное исследование С. Мусановой «Русский фольклор в традициях прилузских коми» [8].

Отметим, что традиционная музыкальная культура прилузских коми изучалась нерегулярно, как правило, в центре внимания исследователей оказывались отде- льные жанры традиционной музыкальной культуры и, в первую очередь, доминирующие в свадебном обряде причитания. Так, свадебным причитаниям прилузских коми посвящена глава в монографии Ф. Плесов-ского «Свадьба народа коми», содержащая информацию о тематике и особенностях поэтических текстов плачей [9].

В данной статье использованы музыкально-этнографические материалы, полученные А. Тороповой во время экспедиций в с. Чёрныш Прилузского района Республики Коми в 2015–2016 годы. Хранителями традиционной музыкальной культуры прилузских коми являются участницы Народного самодеятельного фольклорного коллектива «Чёрнышские чипсанистки». Куима чипсаны – относятся к типу флейт Пана и представляют собой трехствольные закрытые продольные флейты. Термин чипсаны по отношению к многоствольной флейте фиксировался исключительно на территории Прилузья.

Е.А. Сердитова является заводитысьяс (начинающей) и должна перед исполнением наигрыша подсказать чипсанист-кам: ыджыдсянь заводитöй (начинайте с большой) или чальсянь босьтöй (берите с мизинца, то есть с наименьшей трубочки комплекта). Екатерина Александровна пояснила: «Мы никак не можем взяться за наигрыш Кö - кö . Его играли, когда еще наши бабушки пожилые были (в начале 1990 гг.), мы, конечно, их подхватывали, повторяли за ними, а теперь они “ушли” и эта мелодия стала забываться»2.

В настоящее время в репертуаре фольклорного ансамбля «Чёрнышские чипсани- стки» традиционные наигрыши на куима чипсанах: Нёлялöм («По четыре»), Ислöдлöм («Катание»), Кутша-катша («Сорока») и Кö-кö («Кукушка»), которые сохраняются с момента образования коллектива (с 1951 года). Важной задачей является понимание, какой элемент музыкальной речи (мелодия, ритм, артикуляция и т.д.) становится определяющим для наигрыша.

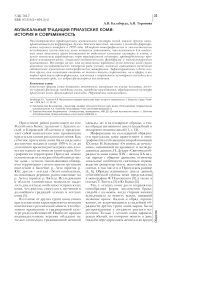

Напомним, что все исполнители традиционного ансамбля чипсанисток делятся на группы-партии. В зависимости от роли в построении наигрышей партии традиционно имеют названия: заводитысьяс (начинающие) и вöтчысьяс (следующие за ними). Три трубки, входящие в каждый комплект, имеют соотношение между собой м. 3 + м. 3 и соотношение между комплектами групп – м. 2. Трубки, образующие комплект, называются: ыджыд (большая), шöр (средняя), ичöт (маленькая) (Пример 1).

В 1977 году П. Чисталев зафиксировал в с. Чёрныш хореографию танца Кöкö в исполнении фольклорного ансамбля «Чёр-нышские чипсанистки» [12, с. 18]. Танец относится к летнему луговому циклу Йöктöм - ворсöм чипсан улö и состоит из пяти фигур. Основу хореографии женского танца составляет движение по кругу (по часовой стрелке): групповое, парами, группами по три человека, осуществляющееся сырчик воськов («шагом трясогузки») с элементом юбка бöжöн легöдöм («игра подолом юбки»).

Наигрыш Кö-кö имеет трехдольный метр. Начинающие (II комплект), имитируя кукушку, исполняют последовательно

Пример 2

I 5/4 J

терцию на шöр (средней) и ичöт (маленькой), затем на шöр (средней) и ыджыд (большой). На третей доле вступают исполнители на I комплекте куима чипсанов , «произнося» терцию на шöр (средней) и ичöт (маленькой), затем на шöр (средней) и ыджыд (большой). Важным в наигрыше становится не сама имитация, а разное время произнесения интервалов (терций) в партиях начинающих и следующих за ними. Если начинающие играют равными долями (четвертями) и делают идентичную звучанию паузу, то играющие за ними, берут паузу перед каждым произнесением последующего интервала, где время «молчания» так же варьируется – четверть, восьмая. При этом в партии вöтчысьяс постоянно возникает синкопа. В связи с этим сложно согласиться с мнением П. Чисталева, что: «исполнение на сольных многоствольных флейтах не связано с какой-либо обязательной формулой и отличается свободой импровизации» [11, с. 58]. Именно ритм является одним из формообразующих элементов наигрышей на многоствольных флейтах.

В народной терминологии исполнителей на куима чипсанах имеются обозначения исполнительских штрихов: нюжйöдлöмöн – протяжное, связное скольжение от одной трубки комплекта к другой; торйöдлöмöн – отдельное, короткое извлечение каждого звука; ислалöмöн – быстрое скольжение трубок по губам исполнителя (близко к glissando ), тювкнитöмöн – отрывистое воспроизведение звука коротким воздушным толчком [11, с. 55]. В наигрыше Кö - кö чип-санистки используют тювкнитöмöн .

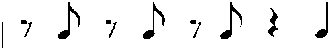

Нёлялöм («По четыре») имеет размер – 5/4 – (2/4 + 3/4). Е.А. Сердитова объяснила: «Наигрыш имеет название Нёлялöм , т.к. заводитысьяс (II комплект) исполняют последовательно терцию на шöр (средней) и ичöт (маленькой), затем на шöр (средней) и ыджыд (большой) четыре раза, а затем

oe e | e eo oe e • io oe •

5/4 J J J J ^i^yj^yj^vj £

II oe e e eo oe e e eo oe e e eo oe e e eo

• – используемые трубки комплекта в настоящий момент ○ – открытые трубки комплекта

Общество

вступают вöтчысьяс (I комплект) куима чипсанов и исполняют терции на ыджыд (большой) и шöр (средней), затем на шöр (средней) и ичöт (маленькой)»3. В целом

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2019

композиция основана на точном повторе партии начинающих исполнителями, следующими за ними, но с разными точками вступления (Пример 2).

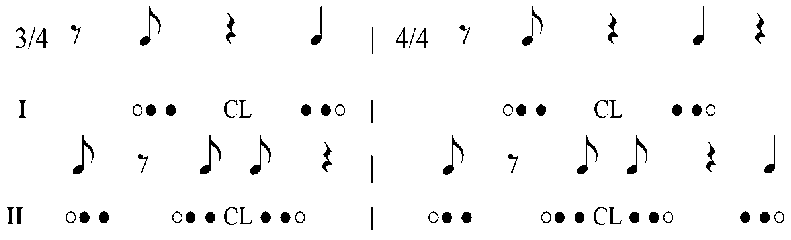

Наигрыш Кутша - катша («Сорока») осуществляется с движением, где используется характерный шаг турун лякны («топтать траву»). Танец, как и Кöкö , относился к летнему луговому циклу Йöктöм-ворсöм чипсан улö. Метр наигрыша переменный – 3/4 – 4/4. Начинают чипсанистки, играющие на I комплекте и исполняющие терции на ыджыд (большой) и шöр (средней), затем на шöр (средней) и ичöт (маленькой) (Пример 3).

Процессы восприятия и понимания музыкального текста во многом определяются его ритмической доминантой. В данном случае важным элементом становится зеркальная симметрия, которая присутствует не только на уровне элементов хореографии, но и в интервальном соотношении наигрыша.

Обращает внимание тот факт, что имеется несколько существенных несоответствий в структуре наигрышей и высоте настройки комплектов куима чипсанов в образцах, записанных А. Тороповой в экспедициях 2016 года и зафиксированных П. Чисталевым в 1977 году в с. Чёрныш [12]. Изменения наигрышей на уровне формообразования связано с трансформацией, произошедшей в сфере традиционной хореографии, образующей инструментально-хореографический комплекс с наигрышем, в сторону упрощения и усечения имевшихся ранее фигур танца. Первый состав участников самодеятельного коллектива «Чёрнышские чипсанистки» еще органично сценически воплощал те формы исполнительства, которые традиционно были распространены в Прилузье.

Высота настройки комплектов куима чип-санов и их соотношения в ансамбле соответствуют архивным аудио записям ансамбля 1951 года, но обнаруживают разницу с указанными П. Чисталевым.

К архаическим формам традиционной музыкальной культуры помимо исполнительства на куима чипсанах относятся крики-сигналы, обращенные к домашним животным (коровам, козам), являющиеся до-песенными формами музыкального фольклора. Сигналы животным имеют ярко выраженный характер односторонней апелляции. Они коротки по объему, не имеют развитой мелодики, большого разнообразия фонематических и вербальных структур. Сигналы коровам традиционно состоят из звукоподражательных асемантических междометий, из призыва – гортö лак! («иди домой!»), лöк гöрто, лöк, лöк пыр! («иди домой, иди, иди сюда!»), из выкрикивания клички животного – Марта, лöк гöрто, лöк! («Марта, иди домой, иди!»), Асань, места ок ли мöйкö? Гöрто лöк! («Зорька, место свое не знаешь? Домой иди!»). В этих сигналах чаще преобладает речевая интонация. Ведущее значение имеют ритмы, основанные на ритмах речи, более явно проявляющиеся на «музыкальных» участках сигналов. Мелодическая структура таких сигналов в целом имеет достаточно широкий объем, если крик-сигнал содержит кличку животного. В случае отсутствия клички, амбитус зова значительно сужается до терции-кварты, «мелодическая» линия состоит преимущественно из повторяющихся в нисходящем движении звуков и терций (Пример 4).

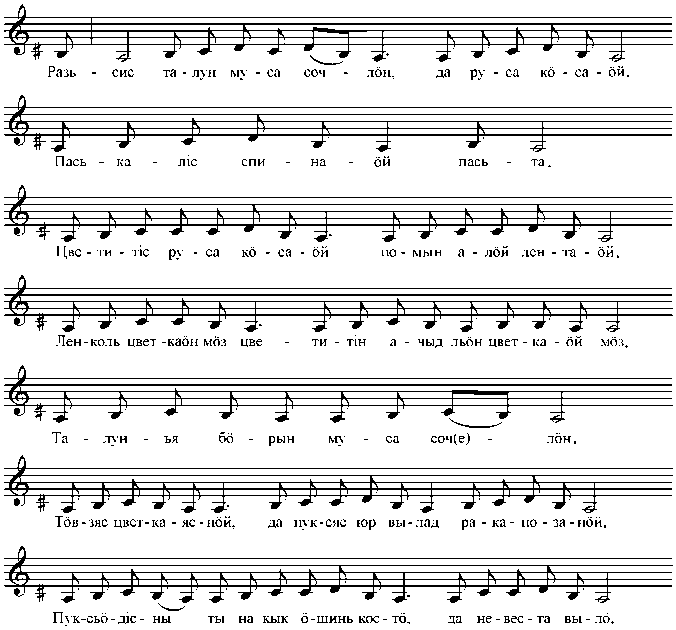

От участниц фольклорного ансамбля «Чёрнышские чипсанистки» А. Торопова получила информацию о традиционной свадебной обрядности прилузских коми, о доминирующей роли причитаний и записала одно из свадебных причитаний, исполнявшееся при расплетании косы невесте (Пример 5).

Пример 3

СL – ось симметрии (center line)

Пример 4

Зовы домашних животных

Записано А. Тороповой от участниц фольклорного ансамбля «Чернышские чипсанистки» (с. Чёрныш, 2016 г.), транскрипция А. Тороповой

Помимо причитаний в наиболее важные моменты свадебного обряда исполнялись свадебные песни, в том числе популярная застольная песня Пакомовна , являющаяся образцом адаптации русского фольклора в коми традиции. Песенно-игровой музыкальный фольклор прилузских коми представлен песнями Каково у нас добрoeй молодеч да жениче , Пoe шу морею да юсь по морю с сюжетным мотивом встречи девушки и молодца, Солнышко, да не стой высоко .

Зафиксированные во время экспедиций песни, традиционно исполняемые на рождественских молодежных собраниях, иллюстрируют разную степень адаптации русскоязычных текстов: от текстов, фактически не подвергшихся трансформации и текстов, изменивших с течением времени лексико-синтаксическую структуру ( кыдъя роч ) до русскоязычных образцов, являющихся переводом на коми язык. Важно, что последнее является характерной чертой настоящего времени.

Образцы традиционной музыкальной культуры, сохранившиеся в настоящее

Пример 5

Бöрдöдчöм невестаöн / Причитание невесте

Записано А. Тороповой от Г.А. Сердитовой (с. Чёрныш, 2016 г.) транскрипция А. Тороповой

Общество

время в большей степени в памяти участниц Народного самодеятельного фольклорного коллектива «Чёрнышские чип-санистки», сконцентрированы в двух сферах – свадебной и календарной. Свадебный фольклор сохранил доминирующий в обряде жанр причитаний, традиционно исполняемый почти на всех этапах свадьбы, а также две свадебные песни, звучавшие во время застолья в доме жениха Пасибoe невесткалы, бабушка , пасибoe и Па-комовна , исполнявшаяся в знак благодарности за угощение.

В сфере традиционного инструментального исполнительства произошли существенные изменения, т.к. традиционная инструментальная культура прилузс-ких коми была непосредственно связана с традиционными формами хозяйства, в первую очередь – животноводством. Зафиксированные П.И. Чисталевым многочисленные пастушеские аэрофоны и идиофоны в настоящее время отсутствуют не только в традиционном быту, но и в памяти местных жителей. Исполнительство на куима чипсанах в фольклорном коллективе «Чёрнышские чипсанистки», несмотря на бережное отношение к традиции участниц, подверглось трансформации. Данное замечание касается, в первую оче- редь, традиционной хореографии, которая образовывала совместно с наигрышами инструментально-хореографический комплекс. Зафиксированная в 1970 годы хореография была значительно богаче набором фигур, что связано с памятью ее носителей, для которых существенна связь между фигурами танца и их символикой, исполнявшихся во время летних сельскохозяйственных работ и олицетворявших солнце и плодородие.

Тем не менее, сам набор традиционных наигрышей на куима чипсанах остается прежним, сохраняется процесс изготовления, сезонное исполнительство (зимой участницы коллектива отказались играть, объяснив необходимостью изготовления новых инструментов весной), строй и даже высота настройки комплектов, а так же народная терминология в данной сфере.

Таким образом, можно констатировать, что на фоне многих других локальных традиций коми именно прилузская отличается редкой в настоящее время сохранностью отдельных явлений: исполнительства на традиционных аэрофонах куима чипса-нах , песенно-игрового фольклора и таких обрядовых комплексов, как свадебный и похоронно-поминальный, но в среде фольклорных ансамблей.

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2019

Список литературы Музыкальные традиции прилузских коми: история и современность

- Бойко Ю.И. Традиционная культура прилузских коми (конец XIX -первая половина XX вв.)/Автореф. дисс.. канд. ист. наук. -СПб., 2011. -42 с.

- Бойко Ю.И. О некоторых особенностях свадебной обрядности летских коми//Материалы докладов I Всероссийской молодежной научной конференции «Молодежь и наука на Севере». Т. II. -Сыктывкар: УрО РАН, 2008. -С. 54-55.

- Бунчук Т.Н. Некоторые особенности похоронно-поминальной обрядности прилузских коми//Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 10. -M.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2007. -С. 188-198.

- Дукарт Н.И. Святочная обрядность коми конца XIX -начала XX в.//Традиционная культура и быт народа коми. Вып. 20. -Сыктывкар: ИЯЛИ КНАН АН, 1978. -С. 91-104.

- Жилина Т.И. Лузско-летский диалект коми языка. -М.: Наука, 1982. -272 с.

- Конаков Н.Д. От Святок до Сочельника: Коми традиционные календарные обряды. -Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1993. -127 с.

- Микушев А.К. Коми народные песни. Вычегда и Сысола. Т. 1. -Сыктывкар: Шипас, 1993. -287 с.

- Мусанова С.С. Русский фольклор в традициях прилузских коми/Автореф. Дисс.. канд. филол. наук. -СПб., 2015. -48 с.

- Плесовский Ф. В. Свадьба народа коми. -Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1968. -320 с.

- Савельева Г.С. Коми песенно-игровой фольклор праздничных молодежных собраний/Автореф. дисс.. канд. филол. наук. -Сыктывкар, 2004. -42 с.

- Чисталев П.И. Коми народные инструменты. -Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. -104 с.

- Чисталев П.И. Коми народные танцы. -Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1990. -184 с.