Мышление клинического психолога

Бесплатный доступ

На современном этапе развития российского общества всё более востребованной становится деятельность психологов; в последние два года для обеспечения общества необходимыми специалистами подготовка кадров осуществляется не только в системе высшего образования, но и в рамках переподготовки, которая бесплатно проводится в онлайн-режиме в соответствии с федеральным проектом Министерства труда и социальной защиты РФ по содействию занятости населения. Целью статьи выступает рассмотрение роли, строения и функционирования категоризации как основного механизма мыслительной деятельности клинических психологов. В ней представлена попытка обобщить теоретические представления социальной и общей психологии относительно процесса категоризации как основного механизма мышления клинических психологов. В статье детально перечисляются присущие им характеристики практического мышления, описываются структура и процесс категоризации как механизма диагностического мышления. Кроме того, делается вывод о том, что интуитивное принятие решения о способах психологического воздействия на пациентов, а также исследовательский подход к анализу проблем, возникающих в ходе терапевтического взаимодействия, представляют собой частные случаи категоризации и перекатегоризации ситуаций.

Практическое мышление, категоризация, перекатегоризация, диагностическое мышление клинических психологов

Короткий адрес: https://sciup.org/170200474

IDR: 170200474 | УДК: 159.9.07 | DOI: 10.47475/2409-4102-2023-22-2-35-40

Текст научной статьи Мышление клинического психолога

На современном этапе развития российского общества всё более востребованной становится деятельность психологов. В последние два года для обеспечения общества необходимыми специалистами подготовка кадров стала осуществляться не только в системе высшего образования, но и в рамках переподготовки, которая бесплатно проводится в онлайн-режиме в соответствии с федеральным проектом Министерства труда и социальной защиты РФ по содействию занятости населения. Задачи, решаемые психологами при проведении группового и индивидуального консультирования, отличаются разнообразием. Попытки их систематизировать отражаются в существовании многочисленных классификаций, как в отечественной, так и зарубежной психологии. Знание типичных вариантов ситуаций, разбираемых в ходе взаимодействия с клиентом, помогает психологу оперативно выбрать методы и приёмы работы с ним. Данная статья посвящена вопросу о роли и строении категоризации задач профессиональной деятельности как механизма мышления клинических психологов.

Основная часть

Деятельность клинических психологов направлена на сохранение и укрепление здоровья человека, включая восстановление полноценного функционирования психических процессов в ходе реабилитации после соматических, психосоматических и психических заболеваний. В процессе профессиональной деятельности специалистам приходится решать разнообразные задачи, связанные с изучением причин и условий появления конкретной болезни; генетических и социальных факторов, влияющих на возникновение и протекание патологических процессов; личностных ресурсов и требуемых видов психологической поддержки пациента со стороны врача, психологов и родственников для успешного возвращения человека к активному участию в межличностном взаимодействии и выполнению трудовой деятельности. Решение задач, стоящих перед клиническими психологами, невозможно без участия мышления.

Под мышлением понимается «обобщённая и полностью опосредствованная форма отражения действительности в её существенных связях, отношениях и закономерностях, психологически выступающая как решение задач» [3, с. 641]. Представители московской школы психологии продолжают традиции, заложенные А. Н. Леонтьевым, утверждавшим, что поскольку мышление имеет единую природу в любом виде деятельности, то нецелесообразно его делить на практическое и теоретическое. Исходя из этого положения сторонники указанной точки зрения, изучая мышление сотрудников медицинских учреждений (в том числе клинических психологов), делают акцент на детальном описании мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и т. д.) [5].

Вместе с тем можно отметить, что ряд исследователей отмечают, что при постановке диагноза и определении методов лечения недостаточно использовать только мыслительные операции, логические приёмы рассуждения. Так, П. Б. Лукьянец пишет о сложности диагностического мышления, включающего не только рациональный и осознанный анализ симптомов заболевания и индивидуальных особенностей больного, оказывающих влияние на течение болезни, но и интуицию как проявление творческого подхода к решению задачи, осуществляемого на бессознательном уровне психики врача [2]. Однако можно предложить и другое толкование подобных «интуитивных открытий диагноза» у врачей, если рассматривать данное психологическое явление не с точки зрения психоанализа, а с позиций ярославской школы изучения практического мышления профессионалов.

Представители этой школы продолжают развивать идеи Б. М. Теплова, который считал, что, отличаясь от мышления учёного-теоретика, ум полководца имеет специфические черты, обусловленные задачами и условиями выполнения практической деятельности. Последующие исследования показали, что аналогичные характеристики можно обнаружить и у специалистов из других областей трудовой деятельности (например, у руководителей, педагогов, врачей и т. д.). Исходя из идеи А. Н. Леонтьева о единстве природы теоретического и практического мышления, можно предложить обобщённую картину строения и функционирования мыслительной деятельности, объединив достижения московской и ярославской школ психологии. Рассмотрим на примере мышления клинических психологов.

Но прежде, чем перейти к рассмотрению структуры, определим наличие особенностей практического мышлении у клинических психологов. Так, важнейшей специфической характеристикой мышления профессионала должна выступать индивидуализированность знаний об объекте. В мышлении клинических психологов это свойство проявляется в том, что при постановке диагноза и выборе способов психологического воздействия на пациента необходимо учитывать не только заболевание, но и полностью весь комплекс его личностных и интеллектуальных качеств, отношение к себе и к окружающим, к болезни и к процессу лечения, его физиологические ресурсы и взаимодействие с окружающими людьми. При одном и том же заболевании течение и проявление болезни, скорость выздоровления и успешность лечения различаются у разных людей. Другой особенностью практического мышления является учёт единичных черт конкретной ситуации. Это выражается в том, что при выборе способов лечения клиническому психологу приходится брать во внимание не только индивидуальные особенности организма и личности пациента, но и тяжесть заболевания, наличие или отсутствие поддержки со стороны семьи.

Ориентация на средства, имеющиеся в распоряжении специалиста, — это ещё одна особенность практического мышления. У клинических психологов она проявляется в том, что при всём многообразии методических средств, разработанных в современной зарубежной и отечественной психологии и психотерапии, профессионал может применять только те, которыми он в совершенстве владеет, в эффективности которых он уверен. Так, для оказания помощи пациенту клинический психолог может применять методы и приёмы воздействия, разработанные в психоанализе, в бихевиористическом или гуманистическом подходах, в зависимости от своего образования. При этом их эффективность не будет иметь существенных различий, поскольку, как правило, в любом случае происходит создание объяснительного мифа.

Большую роль в мышлении профессионала играет то, что построение представления ситуации осуществляется на основе значимостных шкал, которые отражают наиболее важные для выполнения практической деятельности элементы ситуации. В деятельности клинического психолога это проявляется в том, что при постановке диагноза и выборе способов психологического воздействия на пациента специалист анализирует не всю полноту информации о пациенте, а толь- ко те сведения о нём, которые он, в соответствии со своим прошлым опытом, считает наиболее ценными, полезными для диагностики. Так, работая со старшеклассником, совершившим попытку суицида, клинический психолог будет выяснять тип акцентуации его характера. Однако подобное диагностическое исследование нецелесообразно проводить при совершении суицида человеком пенсионного возраста. Таким образом, базовые особенности практического мышления присутствуют у клинических психологов.

В связи с этим можно предположить, что и структура, и функционирование мыслительной деятельности клинических психологов будут включать в себя универсальные компоненты практического мышления. В частности, базовым механизмом практического мышления выступает процесс категоризации. Она выполняет функцию регуляции мыслительной деятельности, а именно: вызывает актуализацию в сознании человека определённой интерпретации ситуации, а также способов решения подобных задач. Например, А. В. Родионов указывал на то, что поиск решения — это прежде всего «анализ типов ситуаций, а не длительный перебор альтернативных способов выхода из ситуации» [4, с. 58]. В случае успешной категоризации на поиск решения задач или проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, оказывают влияние наиболее значимые признаки задачи, а не познавательные способности специалиста.

Категоризация выполняет две основных функции. Первая функция состоит в том, что она влияет на процесс познания окружающей среды, на отбор и преобразование той информации, которая будет оцениваться специалистом в качестве значимой и включаться в представление о ситуации взаимодействия с пациентом. Так, клинические психологи, работающие в рамках бихевиористического подхода, обращают своё внимание на описание поведения человека, на условия, провоцирующие и закрепляющие неадекватность реагирования индивида. В то же время психоаналитики, работающие с этим же человеком, фиксируют факты, которые могли стать первой психологической травмой, в том числе связанные с детско-родительскими взаимоотношениями. Выбор подхода в работе с клиентом зависит от успешности предыдущего опыта специалиста. Вторая функция категоризации заключается в автоматической актуализации в сознании профессионала способов, методов психологического воздействия на пациента.

Поддерживая точку зрения, высказанную Н. Кантор, У. Мишелом и Дж. Шварцом, Ю. К. Корниловым, мы полагаем, что структурной единицей процесса категоризации выступает такое строение категории, которое можно обозначить как «люди-в-ситуации». Это означает, что при построении представления ситуации в ходе социального взаимодействия происходит двойная категоризация, а именно: определяются сфера деятельности и типы участников (исходя из их индивидуальных особенностей или межгрупповой принадлежности). Вследствие этого в сознании человека одновременно актуализируются нормативные представления о должном характере взаимодействия в определённом типе ситуаций и с конкретным типом индивидов. Благодаря такой структуре единицы мыслительной деятельности, человек осознаёт результаты классификации ситуации в персонализированной форме. Например, в практике клинических психологов можно обнаружить ситуативные различия в толковании поведенческих и эмоциональных реакций в зависимости от того, насколько они адекватны в конкретных ситуациях. Например, проявление спортивной злости встречается достаточно часто и помогает добиться более высоких результатов, но её проявление в рабочей обстановке или при общении с членами семьи недопустимо и свидетельствует о несформированности регуляторных механизмов психики. При этом психолог акцентирует внимание на агрессивности как личностной черте, чрезмерно выраженной у пациента, и в то же время подразумевается, что данное качество проявляется неадекватно ситуации межличностного взаимодействия.

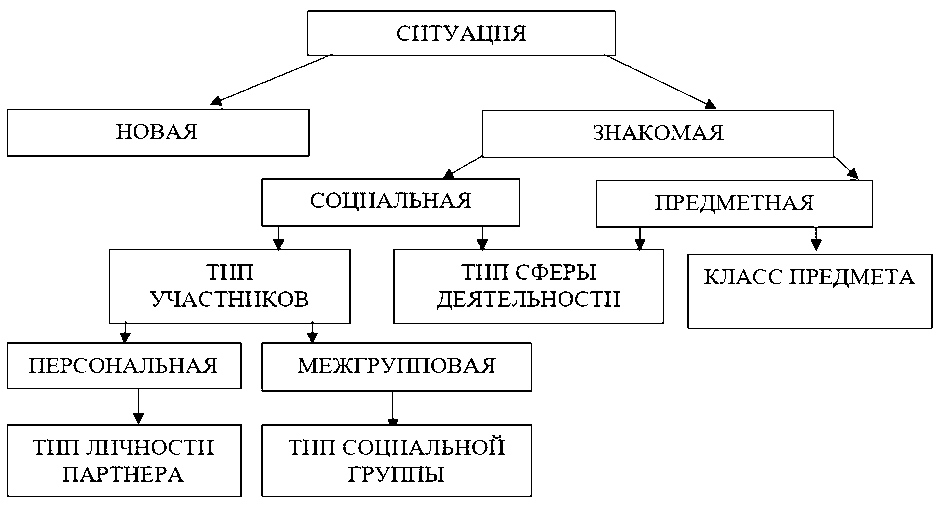

Обобщая научные данные, полученные отечественными и зарубежными психологами, мы предполагаем, что строение категоризации носит многоуровневый характер, представленный на рисунке.

Итак, структура процесса категоризации, указанная на рисунке, включает в себя несколько уровней анализа информации, поступающей из окружающей среды, который осуществляется в симультанной, свёрнутой форме, приводя к актуализации в сознании определённого представления ситуации. На первом уровне происходит оценка информации в зависимости от степени её новизны для выполняемой профессиональной деятельности, вследствие чего она относится к категории или знакомых, или новых ситуаций. Если специалист воспринимает ситуацию как новую, ранее не встречавшуюся в его практике, то возникает осознание проблемной ситуации, вследствие чего происходит актуализация исследовательской стратегии взаимодействия с объектом. Другим случаем восприятия ситуации в качестве новой выступают объективные условия, в которых возникает затруднение, препятствующее привычному осуществлению профессиональной деятельности, вследствие чего все способы, ранее многократно и успешно применяемые для преодоления аналогичных проблем, оказываются неэффективными. Только в этих двух случаях можно наблюдать все те характеристики, традиционно относимые к мыслительной деятельности, а также использование специалистом мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения и т. д.) для анализа социального взаимодействия или предметного действия.

Строение процесса категоризации

Если же профессионал воспринимает ситуацию в качестве «знакомой, уже встречавшейся в предыдущем жизненном опыте», то выполняется переход на второй уровень обработки информации, когда ситуации разделяются в зависимости от типа объекта (на предметную или социальную). Если человек воспринимает ситуацию как взаимодействие с предметным объектом (например, освоить навыки вождения машины, запомнить учебный материал и т. п.), то происходит определение ситуации на основе класса предмета и типа сферы деятельности. Если человек воспринимает ситуацию как взаимодействие с социальным объектом, то категоризация типа сферы деятельности сопровождается одновременной категоризацией сначала по типу её участников (через отнесение ситуации или к категории персональных, или к категории межгрупповых), после чего осуществляется категоризация по типу личности партнёра или по типу социальной группы, в которую он может входить. Таким образом, категоризация всегда включает в себя не только определение типа партнёра по взаимодействию, но и анализ ситуационных условий выполнения профессиональной деятельности.

Если категоризация оказывается неэффективной, например, клинический психолог не видит эффективности предпринимаемых мер воздействия на пациента, то происходит переопределение ситуации. Благодаря многоуровневости процесса категоризации существуют различные варианты изменения толкования ситуации профессиональной деятельности, но их можно разделить на две группы: отнесение к уже имеющейся другой категории или формирование новой категории. В первом случае вследствие многоуров-невости процесса категоризации переопределение ситуации может происходить по горизонтали (отнесение ситуации к другой категории того же уровня) или по вертикали (отнесение данной ситуации к категории другого уровня). Так, в случае отсутствия ожидаемого эффекта психологического воздействия у клинического психолога меняется интерпретация ситуации взаимодействия с пациентом. Горизонтальный тип переопределения ситуации может проявляться в том, например, что клинический психолог меняет своё мнение о причинах дезадаптации пациента, перенося акцент с черт личности на свойства темперамента, интеллекта или другие его индивидуальные особенности. Вертикальный тип переопределения ситуации может выражаться в том, что психолог начинает считать причиной дезадаптации челове- ка не его индивидуальные черты, а характеристики, обусловленные групповой принадлежностью человека — его гендерными или возрастными особенностями, спецификой его внутрисемейных или профессиональных взаимоотношений. В качестве наиболее редкого варианта переопределения ситуации следует отнести изменение восприятия ситуации с категории «уже известной» на «новую», когда клинический психолог начинает воспринимать ситуацию пациента как ранее не встречавшуюся в практике специалиста и требующую от него исследовательского подхода. Таким образом, сложный, многоуровневый и многовариативный механизм категоризации, лежащий в основе построения представления о ситуации социального взаимодействия, реализуемого в ходе профессиональной деятельности, приводит к актуализации в сознании определённого понимания происходящих событий.

Учитывая вышеописанную структуру практического мышления и симультанный характер его функционирования, можно по-другому толковать предположение об особенностях мышления у клинических психологов, которое было выдвинуто П. Б. Лукьянец. Признаком творческого мышления у клинических психологов выступает не интуиция, то есть принятие решения на бессознательном уровне, а, наоборот, категоризация определённой ситуации диагностики конкретного пациента как принципиально «новой» ситуации, никогда ранее не встречавшейся в практике специалиста. Только в этом случае происходит активизация мышления, его поэтапное развёртывание с применением всех мыслительных операций. В связи с большими временными и энергетическими затратами такой вариант восприятия ситуации возможен только в случае отсутствия успешности лечения при всех других представлениях ситуации. В большинстве случаев происходит переопределение ситуации или по горизонтали, или по вертикали в рамках уже имеющейся у клинического психолога категоризации ситуаций. Однако поскольку этот процесс происходит в автоматизированной, симультанной форме, то психолог осознаёт новый вариант представления ситуации, актуализирующийся в сознании как результат действия интуиции.

Заключение

В статье представлена попытка обобщить теоретические представления социальной и общей психологии относительно процесса категоризации как основного механизма мышления клинических психологов. В ней детально перечисляются характеристики практического мышления, описываются структура и процесс категоризации как механизма диагностического мышления. Кроме того, делается вывод о том, что интуитивное принятие решения о способах психологического воздей- ствия на пациентов, а также исследовательский подход к анализу проблем, возникающих в ходе терапевтического взаимодействия, представляют собой частные случаи категоризации и перекате-горизации ситуаций.

Список литературы Мышление клинического психолога

- Быструшкина Н. Г. Категоризация как механизм формирования представления ситуаций // Личность и общество: проблемы взаимодействия. Челябинск: Монограф, 2012. С. 104-106. EDN: FHBKOG

- Лукьянец П. Б. Творческие основания клинического мышления // Омский научный вестник. 2010. № 2. С. 126-129. EDN: RPPTXZ

- Психология: в 2 ч. Ч. 1: Общая и социальная психология / под ред. Б. А. Сосновского. М.: Юрайт, 2023. 481 с.

- Родионов А. В. Психодиагностика спортивных способностей. М.: Физкультура и спорт, 1973. 216 с.

- Собиров М. А. и др. Роль формирования клинического мышления в подготовке врача // Молодой учёный. 2020. № 49 (339). С. 428-432. EDN: OUPPUF