Н. В. Чехов: педагог и организатор народного образования. К 160-летию со дня рождения

Автор: В.Б. Помелов

Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education

Рубрика: Памятные даты истории образования и педагогики

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются основные вехи биографии видного российского педагога второй половины XIX – начала XX вв. Николая Владимировича Чехова (1865–1947). Рассказывается о студенческих годах Чехова и его участии в университетском научно-литературном обществе. Педагог показан как просветитель и организатор народных, в том числе, воскресных школ. Охарактеризованы его взгляды на пути развития отечественной системы образования и педагогической науки. Раскрыто содержание его деятельности в советский период. Дана оценка личности Н. В. Чехова со стороны современников, включая аспиранта из г. Вятка А. И. Кондакова.

Н. В. Чехов, О. Ф. Миллер, А. И. Ульянов, М. С. Ольминский, земская школа, школы грамоты, съезды деятелей по техническому и профессиональному образованию, А. И. Кондаков, Д. И. Тихомиров

Короткий адрес: https://sciup.org/140309851

IDR: 140309851 | УДК: 371

Текст научной статьи Н. В. Чехов: педагог и организатор народного образования. К 160-летию со дня рождения

Введение. Видный российский педагог Николай Владимирович Чехов в свое время считался одним из самых значительных российских деятелей народного образования, причем как в дооктябрьский период, так и в годы советской власти. Его многогранная, неустанная деятельность на ниве просвещения снискала ему большую популярность и любовь в самых широких учительских кругах.

Редкий случай для известных педагогов его поколения, – и после Октября 1917 года Н. В. Чехов не затерялся в непривычном для себя социальном окружении, не занимался фрондерством по отношению к новой власти, а продолжил, как и прежде, напряженно трудиться и успешно сотрудничал с советской властью до конца жизни, еще ровно 30 лет! Его заслуги перед народным образованием и отечественной педагогической наукой весьма значительны и несомненны, но биографических статей о нем крайне мало; в советские годы его работы вообще не издавались. А потому и имя Че- хова, и его славные дела в сфере образования стали постепенно забываться. Мы посчитали необходимым напомнить современному учительству об этом замечательном человеке и с этой целью составили достаточно полное изложение его биографии и основных трудов.

Материалы и методы . В процессе работы автор использовал биографический и исторический научно-исследовательские методы, метод работы с научной литературой, а также аксиологический подход к анализу педагогического наследия видного российского педагога, что позволило выявить наиболее ценное в научных трудах и практической образовательной деятельности Н. В. Чехова.

Результаты исследования . Видный российский педагог Николай Владимирович Чехов родился 15 (27) июня 1865 г. в Санкт-Петербурге. Его отец, Владимир Николаевич , окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию и посвятил себя психиатрии. Начальное образование Николай получил дома. Мать, Людмила Александровна , была дочерью чиновника министерства народного просвещения, воспитанницей женского пансиона. У Николая был брат Владимир и сестры Людмила и Ольга . Мать занималась первоначальным обучением детей, а подготовкой в гимназию – домашняя учительница, Вера Васильевна Грушко . Большое значение в воспитательной работе в семье имело привитие детям любви и привычки к чтению художественной литературы.

В 1878 г. Николай поступил сразу во 2-й класс 6-й Санкт-Петербургской гимназии, которую окончил в 1884 г.

Благополучная домашняя обстановка способствовала формированию у юноши интереса к гуманитарным наукам, а на становление его общественных взглядов существенное влияние оказал двоюродный брат, Михаил Степанович Александров (1863–1933), вошедший в историю большевистского движения под псевдонимом Ольминский .

Он был на два года старше Николая и до своего первого ареста в 1885 г. проживал в семье Чеховых. После Октября 1917 г. М. С. Ольминский постепенно отошел от партийной работы, переключился на занятие публицистикой; стал известным историком, литературным критиком и литературоведом. Он один из немногих старых большевиков, кто умер своей смертью и был похоронен, как было принято указывать в советские времена, «на Красной площади, у Кремлевской стены»; фактически же он похоронен в колумбарии, устроенном в Кремлевской стене .

В 1884 г. Н. В. Чехов поступил на историко-филологический факультет столичного университета. Для студентов I курса логику и психологию читал профессор философии М. В. Владиславлев , древнюю историю – профессор Ф. Ф. Соколов , общее языкознание – профессор Н. П. Минаев , курс русской истории – профессор Е. Е. Замыслов-ский , наконец, русскую литературу – профессор О. Ф. Миллер .

Любимым профессором Николая был Орест (Оскар) Федорович Миллер (1833–1889), руководитель (председатель) основанного им в 1882 г. студенческого научно-литературного общества. Чехов стал членом общества на 3-м курсе. В работе общества принимали участие студенты, ставшие в будущем цветом отечественной науки. Назовем имена лишь некоторых из них: востоковед Сергей Федорович Ольденбург (1863–1934), историки Александр Сергеевич Лаппо-Данилев-ский (1863–1919), Иван Михайлович Гревс (1860–1941), Михаил Александрович Дьяконов (1855–1919) и Александр Александрович Корнилов (1862–1925), экономист Александр Аркадьевич Кауфман (1864– 1919), филолог Евгений Вячеславович Петухов (1863–1948), естествоиспытатель Владимир Иванович Вернадский (1863–1945).

О. Ф. Миллер был не только ученым, но и замечательным пропагандистом демократических идей своего времени. «В ту эпоху, когда Петербургский университет был средоточием самых блестящих ученых сил, – вспоминал Н. В. Чехов, – когда на филологическом факультете преподавали Бестужев-Рюмин, Семеновский, Веселовский, на естественном – Менделеев, Меншуткин и Бутлеров, на математическом – Чебышев, Сергеевич, Файницкий. Миллер занимал среди них выдающееся место как учитель и как воспитатель».

В 1886 г. главным секретарем общества единогласно был избран студент-естественник Александр Ильич Ульянов (1866–1887). После его ареста О. Ф. Миллер был вынужден покинуть университет. Общество было закрыто после 1 марта 1887 года, когда в правительственном сообщении о покушении на императора Александра III были названы студенты Санкт-Петербургского университета, и большинство из них были членами научно-литературного общества (Ульянов, Андру-шевич, Осипанов, Новорусский, Лукашевич и др.). Министр внутренних дел Д. А. Толстой послал министру народного просвещения И. Д. Деля-нову конфиденциальную записку, в которой отмечал, что все главные участники покушения на Александра III состояли членами студенческого Научно-литературного общества, а «один из самых деятельных руководителей, заговорщик Ульянов, исполнял обязанности секретаря Общества [Миллер…]. Вскоре после закрытия общества в университете имели место студенческие волнения. О. Ф. Миллер был вынужден покинуть университет1.

Интерес к народному образованию Чехова сложился в студенческие годы. «Школой и народным образованием я заинтересовался еще студентом, – писал он. – Из людей, повлиявших на выбор моей профессии, укажу на В. Я. Аврамова2, выдающегося учителя Санкт-Петербургской губернии, школу и уроки которого в деревне Волково под Петербургом я посещал. Не без влияния на меня осталось и посещение воскресной школы для рабочих на Шлиссельбургском тракте за Невской заставой – той самой, в которой через несколько лет работала Н. К. Крупская. Влияние на мой выбор педагогической профессии оказали также кружки народной литературы А. М. Калмыковой3, издательство «Посредник» и учителя в деревне Волково, около Санкт-Петербурга, и здесь работал в течение 25 лет. Школа пользовалась огромной популярностью среди окрестного населения и считалась настолько образцовой, что туда постоянно приходили для ознакомления с методами преподавания лица, намеревавшиеся посвятить себя педагогической деятельности. Абрамов преподавал также в воскресных школах, открытых по его инициативе на Шлиссельбургском тракте, и в вечерних технических классах для рабочих. В принадлежавшей его родителям усадьбе Большое Первунино, Юрьевец-кого уезда, Костромской губернии открыл народную школу, получившую впоследствии его имя.

-

3 Александра Михайловна Калмыкова (1849 /1850 –1926), активная участница многих просветительских обществ, видный деятель российского народного

сам И. И. Горбунов-Посадов 4, и особенно земский кружок и личный пример Д. И. Шаховского »5.

Вероятно, общение с Михаилом Александровым и членство в «Обществе…» оказали на юного Чехова определенное политическое влияние. Вместе с другими студентами он печатал и распространял студенческие прокламации, т .е. был, по меньшей мере, в оппозиции к властям. Однако ни к какой партии он не принадлежал, хотя по своим взглядам и примыкал к народникам. Его привлекала идея «хождения в народ»; была близка мысль о необходимости «возвращения долга народу» через ликвидацию неграмотности, распространение знаний и организацию изб-читален. Н. В. Чехов относил себя к числу буржуазных либералов, «культурников», гордившихся тем, что они жертвовали своей карьерой и жизненным благополучием ради просвещения народных масс. Поэтому он активно участвовал в работе комитета грамотности при Вольном экономическом обществе.

Чехов работал на общественных началах в школе в деревне Вол-ково близ Санкт-Петербурга, в воскресной школе для рабочих на

Шлиссельбургском тракте за Невской заставой, – в той самой школе, где в 1891–1896 гг. преподавала Н. К. Крупская, и здесь же она в феврале 1894 г. познакомилась с В. И. Ульяновым.

Н. В. Чехов увлекался изучением редких языков: персидского, монгольского, тибетского и давно уже «мертвого» санскрита. Вот только реально использовать на практике и в работе эти лингвистические познания ему не пришлось. Он окончил университет за три года, в 1887 г., причем сразу по двум отделениям, – славянскому и историческому, получив степень кандидата. В 1988 г. Чехов поступил в Санкт-Петербургский археологический институт, где занялся русской палеографией; здесь он проучился полтора года, но, в итоге, оставил учебу, и занялся практической педагогической работой [Помелов, Российские…, 2000, с. 190].

Отказавшись от выгодного в смысле служебной карьеры должности столоначальника в департаменте финансов, он покинул столицу и в 1890 г. вместе с женой Марией Александровной выехал в г. Богородицк Тульской губернии. Быстро освоив-

-

5 Князь Дмитрий Иванович Шаховской (1861 –1939) , российский общественный и политический деятель. Внук декабриста Фёдора Петровича Шаховского. В тверской губернии с 1885 г. был заведующим хозяйственной частью народных училищ Весьегонского уезда, курировал 44 земские школы, 7 церковно-приходских школ, 24 школы грамотности. Министр государственного призрения Временного правительства. Расстрелян в 1939 г., реабилитирован посмертно.

шись на новом месте в должности заведующего хозяйственной частью земских училищ уезда, молодой педагог вскоре стал своим человеком в местных школах.

Эта скромная должность показалась ему самым интересным делом. Он фактически руководил школами и проводил большую работу с учительством. Из недели в неделю, в крестьянской телеге, на санях, а в распутицу верхом на лошади разъезжал он по деревням и сёлам Тульской губернии.

Помимо земских учебных заведений он посещал крестьянские школы грамоты, контролировал их работу и давал советы и указания учителям. Он вспоминал: «Сначала я сам учился у учителей, и только понемногу сделался их руководителем, не переставая быть учеником их практического опыта» [Седельни-кова, 1960, с. 26].

Учителями земских школ в массе своей были крестьяне, окончившие начальную школу, и кое-чему выучившиеся самостоятельно, а затем сдавшие экзамен на звание учителя. В крестьянских школах грамоты зачастую учителями были грамотные подростки.

Такое положение сохранялось и в первое время после Великой Октябрьской социалистической революции, пока в 1918 г. советской властью не были упразднены сами гимназии, - вместо них были учреждены единые трудовые школы [Помелов, Российские…, 2000, с. 190]. Все эти учителя оставались крестьянами и «меняли плуг на указку» с наступлением зимы, по окончании сельскохозяйственных работ. Поэтому для них советы человека, окончившего столичный университет, были равносильны «лучу света в темном царстве» собственной малограмотности, хотя у самого-то Чехова не было тогда еще какого-то существенного педагогического опыта.

Сохранились интересные воспоминания Н. В. Чехова о деревенской школе того времени:

«Школа помещалась в простой избе. Десятка два учеников сидели вокруг стола, а в задней половине избы помещалась и вся семья хозяина. Бабы пряли, дети пищали в люльках, младшие ребята играли в уголке в какие-то тряпочки. Тут же находился теленок, кудахтали куры, кричал петух. В избе так темно, что сначала видны только какие-то тени. Наконец, различаешь кучку ребят за столом, перед ними, - высокого учителя с большой бородой в каком-то дьяконовском полукафтане. Бросаются в глаза книги, по которым читают ребята: это толстые в кожаных переплетах с металлическими застежками богослужебные книги на церковнославянском языке. Прошу показать, как читают ученики. Учитель указывает на одного из мальчиков, и тот, водя указкой по книге, с невероятной скоростью начинает выкрикивать: «Буки люди аз живете..». Когда слушаешь это чтение, то кажется, что присутствуешь при каком-то непонятном обряде: бормочет человек какие-то бессмысленные слова, за смыслом текста никто не гонится на этой первой ступени обучения, и ученики привыкли к этой бессмыслице и не стараются проник- нуть в ее содержание. Они исполняют приказание учителя и очень прилежно.

Процесс урока или, вернее, учебного дела, который продолжается от света до сумерек с перерывом на обед, всегда один и тот же. Ученики раскрывают книги, каждый свою, – а они различны, – каждый на своем месте, где он остановился вчера, и начинают все зараз твердить урок. В избе стоит неумолкающий гул голосов; дети выкрикивают в разных комбинациях каждый свое. Этот гул не мешает учителю спрашивать в это время урок. За тем, что и как читают остальные ученики, он не следит. По очереди он подходит к ученику и заставляет его прочесть «урок», то есть заданный отрывок текста. Спросив прошлый урок, учитель задает следующий, показывая указкой слова, сам читает их по азам, складывая из букв, а ученики повторяют это за ним. Так они прочитывают текст три или четыре раза.

Затем учитель заставляет ученика самого повторить этот текст, а сам слушает. Если ученик не запомнил и ошибается, то учитель снова повторяет с ним текст еще несколько раз и затем говорит: «Ну, учи хорошенько». И ученик начинает неистово повторять новый кусочек, чтобы не забыть его, потому что большинство берет эти тексты только памятью, и сами разобрать новый текст н могут. Читать они могут только выученные страницы. Учитель повторяет ту же работу со следующим учеником, и так, пока не обойдет всех. Теперь он может отдохнуть, но ученикам отдых не полагается. Учитель иногда уляжется на печь и оттуда покрикивает на учеников: «Учи веселей!». Или: «Ванька, что замолчал?! Не ленись!» [Поме-лов, Тенденции…, 2020, с. 153–154].

Мы привели этот отрывок текста с той целью, чтобы наглядно показать современному читателю, как выглядел сам процесс обучения в старой школе. В те годы шла борьба между старым, буквослагательным методом обучения грамоте, – пример использования которого приведен в процитированном выше отрывке, – и звуковым, аналитико-синтетическим. В земских школах было, конечно, больше сторонников прогрессивного, звукового метода. В церковно-приходских и «домовых» школах грамоты, где учителями были малоподготовленные люди, преобладал «более привычный» бук-вослагательный метод. Но в российской провинции было немало педагогов, в том числе работавших в сельских школах, которые не только активно применяли в своей работе более современный метод, но даже делились своим опытом на проходивших в губернских и уездных городах учительских курсах (съездах). В качестве примера может служить деятельность передового учителя из Вятской губернии Николая Ивановича Мышкина [Помелов, Педагогические идеи…, 2017].

Н. В. Чехов приложил немало усилий к внедрению звукового метода посредством методической подготовки учителей. Для этого он давал показательные уроки и проводил их обсуждение. Добивался регулярного снабжения школ через земства методическими и наглядными пособиями, учебной литературой.

Большую работу инспектору Чехову приходилось проводить среди крестьян, агитируя их за открытие в деревнях школ. Ассигнования земства составляли недостаточную сумму, и без помощи сельских обществ было не обойтись. В итоге, за 8 лет его работы в Богородицком уезде количество начальных земских школ увеличилось с 35 до 90. И это при том, что правительством проводилась политика их удушения и насаждения церковно-приходских школ. Бюджет земства на нужды школы в уезде за эти годы поднялся с 7500 р. до 40 т. р. [Помелов, Российские…, 2012, с. 283].

В 1885 г. Чехов участвовал в работе 2-го Всероссийского съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию, на котором он активно выступил по вопросу о введении всеобщего образования. Там он познакомился с передовым педагогом Василием Порфирьевичем Вахтеровым (1853– 1924), одним из организаторов съезда. К этому времени относятся и первые печатные работы Чехова: «Отчеты о состоянии народного образования в Богородицком уезде Тульской губернии» (с 1890/91 по 1896/97 учебные годы), «О роли земства в осуществлении всеобщего обучения».

Между тем в Богородицке над головой Н. В. Чехова сгущались тучи. Новый председатель земской управы граф Бобринский дал понять, что деятельность Чехова ему неугодна. Следствием доноса на Чехова о том, что своей деятельностью среди крестьян он на них вредно влияет, стало то, что в 1897 г. Чехов был вынужден покинуть Богоро-дицк. Ему удалось получить назначение на должность заведующего двуклассным училищем при станции Екатеринослав (ныне г. Днепр, еще недавно – г. Днепропетровск). Одновременно ему было поручено инспектирование всех начальных двухклассных школ Екатерининской железной дороги. В Богородицке весь годовой уездный бюджет по народному образованию составлял 40000 р., а здесь Чехов заведовал училищем, которое одно расходовало в год 50000 р.

С большим увлечением он работал в комиссии народных чтений, участвовал в создании общества содействия физическому развитию детей и в научном обществе г. Екате-ринослава, заведовал курсами для железнодорожных рабочих, читал лекции по истории русской литературы в местном народном университете. Училище, которым он заведовал, отличалось прогрессивным характером преподавания. Здесь была хорошо налажена воспитательная работа, связь обучения с физическим трудом. Оно было в достаточной степени обеспечено необходимым оборудованием. Училище было открыто в 1889 г. с числом учеников 128. Опыт организации трудовой школы был задуман и осуществлен начальником железнодорожных мастерских, инженером Петром Ивановичем Христиановичем и служащим правления Павлом Ивановичем Буланже, другом и последователем Л. Н. Толстого. Так что Чехов начинал здесь не на пустом месте [Поме-лов, Н. В. Чехов…, 2019, с. 14].

В 1897 г., когда он принял училище, численность обучавшихся составляла 444 человека, имелись 12 классов, 15 педагогов. Спустя пять лет, когда он оставлял училище, численность учащихся составляла 1110 человек, количество классов – 40, учителей – 50 [Помелов, Российские…, 2000, с. 192]. Заканчивавшие это училище подростки могли продолжить образование в средних железнодорожно-технических училищах, средних технических училищах и ремесленных училищах министерства просвещения. Н. В. Чехов стремился внести в учебный процесс новое содержание и новые методы работы. Общеобразовательные дисциплины преподавались три-четыре часа в день в первой половине дня. В 12 часов учащимся предлагался бесплатный обед; во второй половине дня проводились практические предметы и труд.

Подростков обучали Закону Божию, русскому языку, арифметике, чистописанию, славянскому языку, труду (предметные уроки), истории, географии, гигиене, естествознанию, геометрии, чтению образцов русской литературы, рисованию, черчению и пению. Трудовое обучение для мальчиков и девочек было различным. У мальчиков оно включало работу с картоном (2 класс) и жестью (3 класс), пайку, столярные, слесарные и кузнечные работы (4–5 классы), токарные работы по дереву и металлу (5 класс). Девочки занимались шитьем и кройкой (1–5 классы), кулинарией (3–5 классы), прачечным делом (3–5 классы); они также обучались основам медицины (5 класс).

Загородные прогулки, ученический хор, путешествия во время летних каникул, воскресные чтения с «волшебным фонарем», елка, праздник встречи весны и другие мероприятия, проводившиеся в училище, делали жизнь детей насыщенной и интересной. Чехов работал с большим воодушевлением. «Его уроки как образцовые посещались учителями многих школ. Его школа стала рассадником педагогических знаний и передовых методов обучения», вспоминали очевидцы [Смирнов, Академик…, 1945, с. 48]. В 1900 г. работы воспитанников училища экспонировались на Всемирной выставке в Париже.

Постепенно Н. В. Чехов включился в профессиональное учительское движение, стал принимать активное участие в учительских обществах, различных просветительских организациях, комитетах грамотности, местных и всероссийских учительских съездах. Так, в зимние каникулы 1902–1903 учебного года в Москве прошел 1-й учительский съезд общества взаимопомощи, участниками которого были 300 делегатов из 80-ти учительских обществ взаимопомощи. Либеральные резолюции съезда появились в печати лишь спустя пять лет. Чехов выступил на съезде с докладами о правах и обязанностях учителей и об обществе взаимопомощи учителей. Своими выступлениями он приобрел популярность в среде учителей. Как отмечали современники, его имя становилось дорогим и близким для передового революционно настроенного учительства [Машковский, Народный…, 1926, с. 39].

В эти годы Н. В. Чехов активно выступал в прессе («Приднепровский край», «Екатеринославские губернские ведомости»), развивал широкую культурно-просветительскую работу среди взрослого населения. Царская охранка внимательно следила за ним. Последовали доносы, затем ревизия из министерства народного просвещения во главе с А. И. Барановым (автором учебника «Наше, родное»). Тот нашел работу Чехова не отвечающей требованиям министерства. Перепуганное местное начальство стало искать повод избавиться от Чехова, и в 1902 г. он был вынужден покинуть город.

Н. В. Чехов устроился на работу в качестве зав. отделом народного образования при Тверской губернской земской управе. Это земство слыло либеральным и одним из самых прогрессивных в России. Чехов развернул чрезвычайно широкую и плодотворную деятельность. Это было время его беспрерывных командировок в Вышний Волочок, Торжок, Ржев, Бежецк, Корчев, Ста-рицк и другие населенные пункты губернии. Отдел народного образования вел статистику школьного и библиотечного дела, ведал книжными кладами, руководил учреждениями профессионального образования, такими, как женская учительская школа имени П. П. Максимовича в Твери, и организовывал летние курсы-съезды для учителей [По-мелов, Российские…, 2000, с.193].

Вскоре Чехов стал членом, а потом и председателем учительского общества взаимопомощи в Твери. Он задумал провести в жизнь постановления вышеупомянутого съезда, которые касались улучшения правового, материального и общественного положения сельских учителей. Это смелое решение совпало по времени с правительственной ревизией Тверской губернии. Правительство вело атаку на земские учреждения, и тверское земство было выбрано в качестве первой жертвы. Весь либерально настроенный состав земской управы был не только не утвержден, но даже выслан за пределы губернии, «рассеян» по всей территории России.

Н. В. Чехов оказался в Москве и поступил на работу в крупную книготорговую фирму Ивана Дмитриевича Сытина (1851–1934) на должность помощника редактора книг для народа и детского чтения. Он написал цикл рассказов для журнала «Друг детей» о зарубежных писателях, ряд научно-популярных статей. В эти годы Чехов развернул бурную общественную деятельность, выступил одним из учредителей Всероссийского учительского союза (1905). Был участником и организатором всех учительских съездов тех лет. Н. В. Чехов был членом союза учительских обществ, членом бюро учительского союза. Много ездил по стране. В Твери он познакомился с С. И. Гусевым6, впоследствии вид-

-

1933) . Его дочь Елизавета Яковлевна Драбкина (1901 – 1974) была в советские годы известной писательницей, автором книг о

ным большевиком, и В. П. Потемкиным, ставшим в дальнейшем министром народного просвещения РСФСР.

Активно проявил себя

Н. В. Чехов на 2-м съезде деятелей по техническому и профессиональному образованию (1895–1896, Москва), который стал, по существу, первым общественно значимым выступлением русского учительства в дооктябрьский период. На 3-м съезде (1903–1904, Санкт-Петербург) собрались уже около 3000 участников. Главное внимание было уделено вопросам общего образования, жесткой критике деятельности министерства народного просвещения.

В годы первой русской революции (1905–1907) Н. В. Чехов вместе с Владимиром Ивановичем Чар-нолуским (1865–1941) и Яковом Ивановичем Душечкиным (1864 – не ранее 1913) входил в центральное нелегальное бюро Всероссийского учительского союза, где ими была развернута интенсивная работа по профессиональному сплочению учительских масс в борьбе за свои права. Несмотря на противодействие царского режима, удалось организовать два губернских съезда. Кроме того, союз развернул, несмотря на официальный запрет, бурную работу по созыву Учредительного всероссийского съезда учителей. Съезд был открыт в помещении столичного технологического института в июне 1905 г., но уже на следующий день работы все 152 делегата переехали в Выборг, где было спокойней. Съезд прошел на даче М. Н. Стоюни-ной, заведующей известной женской гимназией,7 председателем совета которой был один из организаторов съезда В. А. Герд8. Председателем организации Тенишевского училища в Санкт-Петербурге. Но вскоре был арестован и выслан из столицы, куда вернулся лишь в 1902 г. С 1905 г. начал работать в женской гимназии Стоюниной преподавателем естествознания и организатором учебного дела. В 1912 г. учредил Путилов-ское коммерческое училище, где провел на практике свои педагогические идеи и прекрасно поставил преподавание естествознания. Его основные труды: «Естествознание как особый предмет в начальной школе» (1911), «Строение и жизнь человеческого тела» (1910, 8 изданий до и после 1917 г.), «Экскурсионное дело (1928, посмертный сборник статей). В 1924 г. переселился в провинцию, где вел большую педагогическую работу в качестве профессора. Герд доказывал большую роль естествознания в воспитании детей и их развитии. Автор программы для начальной школы по естествознанию.

съезда избрали Чарнолуского, секретарем – Чехова. Делегаты приняли программу реорганизации школы на демократических основах и устав союза учителей, в котором главной задачей был признана борьба за коренную реорганизацию дела образования в России на началах свободы, демократизации и децентрализации. Под этим подразумевалось введение всеобщего бесплатного и обязательного начального обучения, уничтожение сословных и преимущественных привилегий и ограничений, связанных с полом, национальностью, происхождением и вероисповеданием, а также принятие мер, обеспечивающих действительную общедоступность обучения. В Бюро Союза вошел и Чехов. Следующий съезд состоялся в начале 1906 г. в местечке Териоки (Финляндия). В 1907 г. Чехов работал в нелегальном исполнительном комитете национальных учительских объединений, организовывал и редактировал боевой профсоюзный печатный орган «Учитель».

В апреле 1908 г. он выступил с большим докладом о положении Всероссийского союза учителей на конференции представителей учительских союзов, в том числе национальных. В своем выступлении он отметил, что при всем разнообразии народностей, населяющих Россию, и различии местных условий одна учительская организация не может обслуживать запросы всего учительства России. Поэтому нужен целый ряд союзов. В связи с этим он приветствовал создание национальных учительских союзов.

В 1906–1909 гг. Н. В. Чехов работал в Санкт-Петербургской земской учительской семинарии. Н. В. Чехов преподавал литературу и методику русского языка. Большое внимание в работе с будущими учителями он уделял внеклассным мероприятиям: литературно-художественным вечерам, экскурсиям по городу, посещениям театров, выставок. «Он внес луч света в земскую учительскую среду», – вспоминал один его бывший ученик. «Чехов оказался незаменимым человеком, – говорил о нем директор А. К. Янсон. – Прежде всего, поражало всех его необычайное добродушие, уравновешенность и спокойствие. Ученики со всеми воевали, но не с ним: он их обезоруживал. В нем я нашел такого товарища и друга, что я даже не представляю себе, как бы я справился со своей работой без него. Это была моя совесть и моя вера. Как мы, преподаватели и ученики, горевали, когда он уходил от нас» [Поме-лов, Российская…, 2013, с. 194]. Трехлетняя работа в семинарии оставила глубокий след в памяти выпущенных семинарией учителей – учеников Чехова. Тесно сблизившись с учащимися, он при их участии создал крепкий коллектив, навел образцовый порядок в семинарии, наладил учебные занятия. В дошедших до нас воспоминаниях его учеников образ Н. В. Чехова рисуется как образ замечательного педагога, широко образованного и сведущего специалиста, отзывчивого, чуткого человека.

Вместе с женой в 1908 г. Н. В. Чехов организовал общество содействия дошкольному воспитанию, членами которого были Е. И. Тихеева и А. М. Коллонтай. 9 Совместно с профсоюзом рабочих-металлистов он открыл детский сад для детей рабочих при клубе «Знание». При его содействии в столице были открыты еще 14 детских садов. Чехов разрабатывал методику детского чтения для младших школьников и для детей дошкольного возраста, издал ее под названием «Детская книга и детское чтение». Редактировал журнал «Учитель», сотрудничал в «Народном учителе», «Просвещение», «Вестнике воспитания», «Русской школе». В 1909 г. Н. В. Чехов перешел на работу в Московскую городскую управу, где он продолжил свою просветительскую деятельность. Однако городской голова Н. К. Гучков вскоре отстранил Чехова, заявив ему: «Я знаю, что вы очень много делаете, но вы делаете совсем не то, что нужно нам; ваша деятельность для нас вредна» [Се-дельникова, Н. В. Чехов…, 1960, с. 79].

Увольнение Чехова вызвало бурю протеста со стороны прогрессивной общественности. 423 общественных деятеля и педагога Москвы подписали памятный адрес, в котором были такие слова: «Вы, Николай Владимирович, один из тех, которые несут с собой бодрость всюду и стремятся пробуждать ее в других...». В письме выражалась уверенность, что недалеко то время, когда для реализации идеалов, за которые борется Чехов, будет создана иная, более благоприятная почва [Помелов, Тенденции…, с. 160]. После увольнения из управы Н. В. Чехов поступил на работу преподавателем на Московские женские педагогические курсы Д. И. Тихомирова,10 а вскоре его избрали председателем педагогической секции этих курсов. Для будущих учительниц он читал курс методики преподавания русского языка, курс организации школьного дела и делал обзор детской и народной литературы.

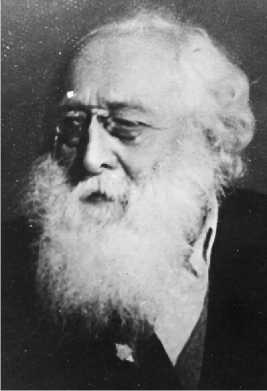

В предоктябрьские годы Чехов пишет ряд книг, принесших ему славу историка педагогики. Особенно выделяется его монография «Народное образование в России с 60-х годов ХIХ века» (1912), которая стала настольной книгой для каждого серьезного исследователя истории российской педагогики. Всего им было опубликовано свыше семисот работ.

дагог, издатель и организатор педагогических курсов, давших начало Московскому государственному педагогическому институту. Автор многочисленных учебных пособий и книг для чтения в младших классах. Безусловный лидер среди всех российских педагогов второй половины ХIХ в. – начала ХХ в. по тиражу изданных педагогических работ.

Книга Н. В. Чехова

В 1916 г. вместе с семьей, – у него было семь детей, – он переехал в Воронеж, где организовал двухлетние педагогические земские курсы для учителей, которыми и заведовал до 1919 г. (Позднее на их базе был открыт пединститут). В сентябре 1920 г. Н. В. Чехов был приглашен в Наркомпрос РСФСР на работу в качестве члена комиссии отдела единой школы. Спустя два года он был назначен заведующим отделом опытно-показательными учреждениями Наркомпроса. В 1927–1930 гг. заведовал школьным отделом.

В начале 1920-х гг. в стране стали появляться такие новаторские формы организации школьного дела как опытно-показательные учебновоспитательные учреждения (школы-коммуны, школьные городки). Их появление было вызвано стремлением передовых педагогов к поиску новых путей воспитания и обучения подрастающего поколения. Одну из известных в стране школ-коммун возглавлял вятский учитель Анатолий Иванович Кондаков (1892–1979), создавший ее в селе

Знаменка Яранского уезда Вятской губернии [Помелов, Вятский…, 1989, с. 30]. О своей работе в ней Анатолий Иванович рассказал в книге «Школа-коммуна» (М., 1961).

Н. В. Чехов активно поддерживал создание сети опытно-показательных учреждений. Задумка, в принципе, была такая: на опыте лучших обучать остальных, тем самым распространяя передовой педагогический опыт [Помелов, Школьная…, 2017, с. 72]. Одних всероссийских съездов (конференций) по данному вопросу Чеховым было организовано пять.

Но прогрессивные демократические эксперименты в области образования продолжались недолго [Помелов, Школьные…, 2018, с. 149]. Нарождавшейся административно-бюрократической системе ни к чему были педагогические объединения коммунарского типа, и вскоре все указанные учебные заведения были ликвидированы. Поначалу ведущие деятели Наркомпроса, такие как Н. К. Крупская и С. Т. Шацкий, были активными проводниками этой идеи в учительские массы, но, спустя всего несколько лет, вынуждены были отказаться от своих «новаторских» взглядов [Помелов, Н. К. Крупская…, 2017, с. 82]. Так, в 1925 г. Знаменский школьный городок, в числе прочих учреждений подобного типа, закончил свое существование [Помелов, Вятские…, 2019, с. 65]. Он был преобразован в сельскохозяйственный техникум, кстати, существующий и по сей день.

Ликвидация Знаменского школьного городка даже вызвала у

Н. К. Крупской сожаление. Узнав об этом от директора городка, она сказала: «Как? Почему? По чьему распоряжению? Почему не сумели отстоять это важное для народного просвещения дело? Вам следовало обязательно сообщить в Наркомпрос мне или Н. В. Чехову. Мы могли бы вам помочь» [Помелов, «Вятский…, 2019, с. 34]. Увы, реально помочь чем-либо ни Н. К. Крупская, ни Н. В. Чехов уже не могли. Впоследствии Н. В. Чехов стал научным руководителем аспиранта А. И. Кондакова, который в своих воспоминаниях тепло вспоминал Н. В. Чехова, сохранившего «до конца жизни черты простого народного учителя, открытого жизнерадостного человека с широкой русской душой, мудрого и доброжелательного советника» [Помелов, Педагоги…, 1993, с. 15]. Сын Анатолия Ивановича Виктор Анатольевич (1920–1991) длительное время работал доцентом кафедры физики в Кировском, а затем в Куйбышевском (Самарском) пединститутах. Автор этой статьи много общался с ним, и полученные в общении с В. А. Кондаковым сведения частично использованы при написании данной статьи.

Некоторое время в Нарком-просе РСФСР Чехов работал в отделе всеобщего обучения и в комиссии по просвещению национальностей. Одним из итогов этой работы стал выход в свет его учебников: «Русский язык в школах национальных меньшинств» (М., 1928), «Русский язык для татар» (М., 1929), «Обучение русскому языку нерусских взрослых» (М., 1929), «Обучение русской разговорной речи нерусских взрослых» (М., 1941). (Первые три работы были написаны в соавторстве). Н. В. Чехов был автором свыше 800 работ по вопросам педагогики, истории народного образования, школоведения, организации народного образования, детской литературы и детского чтения, методики преподавания русского языка, учебников и учебных пособий11.

В 1919–1920 гг. Н. В. Чехов заведовал школьными отделами ряда районов Москвы. В 1920-е гг., помимо своей основной работы, он включился в работу по ликвидации неграмотности в Красной Армии, а из инвалидов войны он подготавливал учителей. Состоял членом ЦК Общества «Долой неграмотность» (1920–1929), принимал деятельное участие в выпуске журнала «За грамоту».

книга и детское чтение. М., 1915; Типы русской школы в их историческом развитии. М., 1923; Картинный словарь русского языка: Наглядное учебное пособие для учащихся нерусских начальных школ. М., 1945.

В 1920–1927 гг. Чехов работал в Наркомпросе РСФСР, в 1923–1930 гг. исполнял обязанности профессора педагогического факультета 2го МГУ, в 1925–1930 гг. работал профессором высших педагогических курсов, в институте повышения квалификации учителей, в библиотечном институте (1942–1945), а также в научно-исследовательских учреждениях (1919–1947), в частности, в научном институте педагогики (1926–1930), в государственном институте школ (1938–1944), в Академии педагогических наук РСФСР в должности директора архива (1944– 1945), в НИИ детского чтения и в музее детской книги (1933–1937). В 1945–1947 гг. он был научным сотрудником Института теории и истории педагогики АПН РСФСР и Института методов обучения. Сотрудничал с Музеем детской книги в Москве. В 1930–1935 гг. работал консультантом Наркомпроса. В 1940 г. ему была присуждена ученая степень доктора педагогических наук без защиты диссертации. Н. В. Чехов был одним из первых двенадцати действительных членов (академиков) Академии педагогических наук РСФСР (1943).

Обсуждение результатов . Педагогическое мировоззрение Н. В. Чехова, как и многих других передовых педагогов его поколения, сложилось под влиянием взглядов революционеров-демократов. В соответствии с общедемократическими взглядами он стоял за широкое общее образование, против узости и утилитаризма учебных программ. Неизменно подчеркивал важность воспитывающего обучения.

Основным учебным предметом народной школы он считал родной язык. Школа, по мнению педагога, должна воспитывать детей в духе своего народа, знакомить их с характером народа и его идеалами.

С особой любовью занимался он вопросами исследования детской литературы и детского чтения. Знание детской психологии и литературы позволили ему подробно разработать методику обучения чтению детей разных возрастов в классе и дома. По этому вопросу им были изданы книги «Детская литература», «Спутник самообразования», «Детская книга и детское чтение», «Новейшие течения в обучении русскому языку в начальной школе».

Н. В. Чехов внес значительный вклад в теорию вопроса о наглядном обучении. В книге «Наглядность обучения и наглядные пособия в начальной школе» (М., 1904, 1911) он подробно охарактеризовал виды наглядности и методику их использования. Особенно важное значение Н. В. Чехов придавал чтению естественнонаучных текстов в учебных книгах, поскольку таких предметов, как история, зоология, ботаника, география, в начальной школе не было. Большое внимание педагог уделял арифметике, преподавание которой, считал он, должно вестись как можно ближе к действительному счету предметов, входящих в круг условий жизни учеников и их семей. Пение, рисование, лепка и выразительное чтение способствуют нравственному и эстетическому воспитанию учащихся [Чехов, Наглядность…].

Не всегда взгляды Чехова находили поддержку коллег. Так, теперь это кажется невероятным, но ему приходилось отстаивать правомерность самого понятия «детская литература». Ниспровергатели, вроде естествоведа, историка и писателя Евгения Александровича Ела-чича (1880–1944), отказывали детским книгам в праве на существование, заявляли, в частности, что сказки следует запретить, ибо они дают «искаженную картину мира». И это говорил человек, который сам был детским писателем! Н. В. Чехов выступал против серых книг, «пинкертоновщины»; книг, где персонажи ходульны, а их действия шаб-лонны. В качестве примера автора таких книг он называет Лидию Алексеевну Чарскую (1875–1937). Чехов был инициатором создания НИИ детской литературы и активнейшим работником музея детской книги. По его предложению возникла комиссия по сбору материалов, относящихся к истории детской литературы.

В начале своей педагогической деятельности Н. В. Чехов призывал к формированию нового типа учителя, – учителя-крестьянина, который, по его мнению, должен был слиться с селянами; жить с ними одной жизнью и одними заботами, лишь иногда отрываясь от своих крестьянских дел для того, чтобы поработать и учителем. В то время он был тесно связан с работой Московского и Санкт-Петербургского комитетов грамотности, на заседаниях которых в 1890-х гг. остро поднимались вопросы начального народного образования. И вот 13 декабря 1893

г. он выступил на собрании Московского комитета с докладом «Школы грамотности и учителя-крестьяне». Крестьянские школы грамоты, заявил он, играют все же положительную роль, и их нужно ввести в организацию всеобщего обучения. Нужен и свой крестьянин-учитель.

Ему резко возразил Д. И. Тихомиров, заявивший, что мысль о том, чтобы школа была близка к народу, подкупает всякого. Но та школа, которую защищает Чехов, давно известна: в ней учат лишь механически читать, плохо писать и читать по-церковнославянски, без перевода. Учитель в ней, – это «кустарный мастерок», который смотрит на школу лишь как на заработок и не может дать детям ничего, кроме механической выучки. Возражая своим оппонентам, Н. В. Чехов продолжал отстаивать школы грамоты как необходимые для быстрейшего осуществления всеобщего начального обучения. Впоследствии он осознал ошибочность своего взгляда на школы грамоты и учителей-крестьян без специальной подготовки. Только земская школа с учителем-профессионалом, со стабильными учебниками и программами, регулярно финансируемая, могла иметь перспективу. Свои позднейшие взгляды, в том числе по данному опросу, Чехов изложил в сборнике «Нужды деревни», где дана критическая оценка состояния народного образования в России [Помелов, Н. В. Чехов…, 2019, с. 16].

Выводы . Заслуженный деятель науки РСФСР (1944), профессор, доктор педагогических наук, действительный член АПН РСФСР

-

(1944) Н. В. Чехов пользовался большим уважением и любовью учительства. Его восьмидесятилетие, по времени совпавшее с окончанием Великой Отечественной войны, было широко отмечено педагогической общественностью. По этому поводу состоялось специальное торжественное заседание АПН РСФСР. В своем выступлении на этом заседании народный комиссар просвещения В. П. Потёмкин отмечал: «В Вашем лице, Николай Владимирович, все мы ценим, чтим живое и яркое воплощение богатейшего опыта ряда поколений народных учителей. В обширной семье деятелей народного образования нашей страны Вам принадлежит никем неоспоримое место почетного ветерана, старейшего из старых учителей, к авторитетному голосу которого чутко прислушивается всегда наша педагогическая общественность… Отличительной особенностью, которая всегда характеризует Вашу творческую и общественную работу, является необычное умение сочетать практику с теорией и теорию с практикой» [Вспомним…].

Педагогические издания дали репортажи с этого заседания. Николай Владимирович был награжден орденом Ленина. Еще ранее он был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РСФСР», был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Но дни Н. В. Чехова были уже сочтены. 8 ноября 1947 г. Чехов скончался.

Педагогическое наследие замечательного российского педагога, просветителя и организатора народного образования привлекает к себе внимание современных исследователей своей глубиной, обширностью, а также тем, что в своих публикациях автор затрагивал самые разнообразные темы. Поэтому оно и требует дальнейшего изучения, особенно в области проблем детской литературы.

Автор данной статьи включил Н. В. Чехова в число 100 великих педагогов в своей одноименной книге [Помелов, 100…, с. 326].