На историческом переломе (к 200-летию со дня рождения Б. М. Маркевича)

Автор: Котельников Владимир Алексеевич

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 200-летию со дня рождения Б. М. Маркевича (1822-1884)

Статья в выпуске: 1 (8), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается публицистическая и литературная деятельность Б. М. Маркевича, его социально-политическая позиция. Приводятся и комментируются материалы его эпистолярной полемики с А. К. Толстым по вопросам внутренней политики Российской империи. Показано его отношение к русской либеральной интеллигенции и к революционному движению 1850-1870 гг. Рассмотрено отражение этой эпохи в романах Маркевича «Перелом» и «Бездна», указаны реальные прототипы героев названных произведений.

Б. м. маркевич, эпоха 1850-1870 гг, внутренняя политика России, публицистика, романы

Короткий адрес: https://sciup.org/140297532

IDR: 140297532 | УДК: 94(470+571)"1850/1870"+82.091 | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_1_98

Текст научной статьи На историческом переломе (к 200-летию со дня рождения Б. М. Маркевича)

«Перелом» — так назвал прозаик и публицист Болеслав Михайлович Маркевич (1822–1884) вторую, центральную часть своей романной трилогии. В первой части — «Четверть века назад» — воссоздавалась жизнь русского дворянства середины XIX в. в ее традиционном укладе, в ее характерных типах, в живых бытовых и культурных чертах1. Но в 1870-е гг. Маркевич переживал и изображал эту жизнь как уже безвозвратно уходящую. Ход русской истории обрекал ее на слом, наступление которого составило содержание упомянутого второго романа. В третьем писатель обнаруживал все признаки нравственной и политической деградации в обществе и в государстве, что, по его мнению, прямо вело к социально-историческому провалу, почему он и назвал свой последний, незавершенный роман «Бездна».

Беллетристическое и публицистическое творчество Маркевича пришлось на период ослабления и начинающегося разложения

Болеслав Михайлович Маркевич первого имперского организма (петровско-екатерининско-николаевского). Этому роковому процессу не смог помешать Александр II, и процесс лишь несколько замедлился в царствование Александра III, но остановить его уже было невозможно, хотя затем и последовал недолгий хозяйственно-экономический подъем. Названный выше период длился с 1850-х до 1910-х гг. и начальные его десятилетия нашли в Маркевиче своего проницательного наблюдателя и пристрастного судью. Способствовало тому его исключительное положение: как ни один из писателей тогда, он был своим человеком в придворных, светских, правительственных кругах, и вместе с тем ему оставалась близкой с детства знакомая помещичья и крестьянская Россия. Таков был его мир. И тем более резкую реакцию вызывало у него вторжение в этот мир чуждого и до той поры не известного ему социального элемента, который агрессивно заявлял о себе в либерализованной при Александре II печати, в моральном бунтарстве, в житейских проявлениях.

Поначалу коллизия представлялась преимущественно как нравственно-психологическая драма поколений. Так воспринимал ее Тургенев, так он отразил ее в «Отцах и детях» (1862). И Маркевич писал о том же 4 июня 1861 г. своему ровеснику и другу Михаилу Николаевичу Лонгинову. Излагая связанные с текущими событиями свои «размышления, полные какой-то безнадежной грусти» (так он их определял), Маркевич вопрошал: «Кто же, наконец, прав в глазах этого сменившего нас поколения, какая же заслуга, какая жизнь уважена им <…>? И что же заключить из этого окончательно-

го упразднения всякого авторитета, чего надеяться от поколения, воспитывающегося на отрицании всякой традиции, на беспощадном разрыве с людьми прошедшего? Но где же этот, наконец, идеал improvisé, этот изобретенный этими новыми людьми идеал, к которому точно так же не стремились все эти люди прошедшего, в которых они кидают грязью <…>? Я искренне скорблю душой, читая русские журналы. Неужели же наше будущее должно быть этот бюрократически-социальный мир, построенный на экономических комбинациях, в котором нет места ни личной свободе человека, ни поэзии, ни искусству и который гг. Чернышевские выдают нам плодом своего высшего учения?»2 Однако то, что происходило в дальнейшем, вызывало у Маркевича уже не грустные размышления, а тревогу и возрастающее негодование, которыми направлялась его деятельность как публициста и беллетриста.

В годы службы Маркевич имел возможность из первых рук узнавать о работе правительственных учреждений, о направлениях внутренней политики, о придворных и административных интригах. Получил он достаточно точные представления и о личностях многих деятелей высшей администрации, об их репутациях «в верхах», их намерениях. Благодаря этому он оказался ценным сотрудником для Каткова, с которым сблизился на почве консервативных убеждений и которого снабжал материалами для его публикаций в «Московских ведомостях», «Современной летописи». В этих изданиях печатались и собственные статьи, фельетоны Маркевича, в частности циклы «Из Петербурга», «С берегов Невы». В катковском «Русском вестнике» появлялись и его главные художественные произведения — наряду с романами Тургенева, Достоевского, Л. Толстого, печатавшимися там в те же годы.

Но было бы неверно говорить о зависимости Маркевича от подчас жестко проводимой Катковым — консерватором-государственником — идеологической и политической линии в названных органах печати. Его близость позиции Каткова, решимость поддерживать «охранительное» направление мотивировались собственными давно сложившимися общественно-политическими и эстетическими воззрениями, которые установились весьма рано и закрепились окончательно еще в пору учебы и затем службы. Они окрашивались эмоционально, определяли его предпочтения, которые, в силу темперамента, становились пристрастиями, управлявшими его мнениями и зачастую творчеством.

В 1860-е гг., когда активизировались силы, стремящиеся к разрушению государства, Маркевич выступил как апологет безусловной унитарности Российской империи и противник националистического сепаратизма, в чем был союзником Каткова. Оба они считали, что основание единства России было заложено в «московском периоде» ее истории, в эпоху собирания земель под эгидой московского государя. Непримиримым оппонентом Маркевича в этом вопросе оказался его друг Алексей Константинович Толстой, который, при своей близости ко Двору и лично к Императору Александру II, исповедовал либеральные взгляды на русскую государственность и был убежден, что Россия исторически являлась естественной частью Европы и должна развиваться в русле ее цивилизации, избавившись от наследия московской «татарщины». 7 февраля 1869 г. он писал Маркевичу в связи со своими «норманскими балладами», отражавшими его симпатии к героическому прошлому Запада: «Ненависть моя к московскому периоду — некая идиосинкразия, и мне вовсе не требуется принимать какую-то позу, чтобы говорить о нем то, что я говорю. Это не какая-нибудь тенденция, это — я сам. И откуда это взяли, что мы — антиподы Европы? Над нами пробежала туча, туча монгольская, но была это всего лишь туча, и пусть черт ее унесет как можно скорее»3.

На такие откровения «милейшего Толстого» Маркевич решительно возражал (не впадая, впрочем, в полемическое ожесточение) в пространном письме от 15 февраля. «Что касается до эпохи, которая Вас вдохновляет, то я чувствую к ней не меньшее влечение, нежели Вы; к московскому же периоду ни Вы, ни я, ни К<атков> (это я могу доказать выдержками из его газеты) не питаем ни малейшей симпатии. Тем не менее, нельзя отрицать историю, и вот в этом-то духе мы и будем действовать, Катков и я, а также, надеюсь, и Вы. Разница между нами та, что Вы, мой друг, гадливо от нее отворачиваетесь, мы же решаемся смотреть ей прямо в лицо и в ее варварских,

Алексей Константинович Толстой, конец 1860-х гг.

если хотите, чертах узнаем, однако же, грубую, но мощную (этого Вы не можете отрицать) силу, создавшую 80-ти миллионное государство, опираясь на которое, джентльмен Александр I устоял против целой европейской коалиции и вступил в Париж с Луи-ле-Дезире4. Благодаря этому московскому периоду Европа могла быть освобождена от „Корсиканского чудовища“5, а в более или менее близком будущем получат свободу несчастные христиане, которых европейская цивилизация до сих пор упорно держит под магометанским игом; <…> Правда ли это или неправда? Если правда, то почему же Вы такому человеку, как Катков, ясно отдающему себе отчет в своем призвании, вменяете в преступление то, что он признает огромные заслуги московского периода в смысле объединения, а следовательно, и величия России. А раз Вы признаете за ним право ценить по достоинству эти заслуги, Вы должны согласиться и с тем, что всякое историческое прошлое вменяет в обязанность последующим поко- лениям продолжать то же дело и преследовать ту же цель. Этим делом, этой целью для нас теперь, как и во время „собирателей Русской земли“, является и будет впредь являться лишь одно — это объединение государства. Катков не что иное, как адвокат, защитник, представитель этого принципа, этого национального верования. В этом вся его сила — сила до такой степени живая, что удержалась вопреки всем и всему и одна лишь в состоянии дать стране нашей ту цивилизацию, в недостатке которой Вы нас упрекаете, т. к. цивилизация прежде всего есть достояние народов, сплоченных внутри и сильных извне»6.

На таких основаниях Маркевич проектирует политическую программу, которой, полагает он вместе с Катковым, должна следовать Россия как европейское государство. И надо сказать, актуальность так поставленной полтора века назад задачи в наше время только возрастает. «России надо быть прежде всего Россией, — настаивает он в том же письме, — точно так же, как Франция — прежде всего Франция; Италия — Италия и т. д. Следовательно, Россия должна прежде всего понять свои интересы и радеть о них вопреки всяким посторонним соображениям <…>. Россия не может отказаться от Балтийского моря, если не желает превратиться в третьестепенное государство; не может также согласиться на существование Польши, простирающейся от Данцига до Одессы, поэтому все ее усилия должны быть обращены на обрусение подвластных ей иноплеменников, дабы избегнуть в будущем еще больших опасностей»7. И напоминает напоследок: «Не надо забывать, что Европа нас ненавидит, но в то же время и боится нас»8.

Убедить западника Толстого в исторической оправданности изложенной в письме программы Маркевичу, разумеется, не удалось ни тогда, ни позже. Толстой упорствовал в своей склонности к либеральному решению «национального вопроса», хотя и признавал необходимость объединения в пределах Империи разных этносоциальных образований. Но он отвергал предлагаемые Маркевичем и Катковым формы и средства такого объединения.

Свой политический либерализм он высказывал не только в частных письмах9, но и публично, что подтолкнуло к продолжению эпистолярной полемики с Маркевичем. Поводом послужила речь, сказанная Толстым 14 марта 1869 г. на устроенном в его честь в Одессе обеде и напечатанная в «Одесском вестнике». Общий пафос и стиль речи были, конечно, вполне благонамеренными, но иносказательные ее обороты недвусмысленно указывали на либеральные убеждения оратора: «<…> Я счастлив, что убеждения эти сходятся с вашими. Они заключаются в сознавании, что все мы, сколько нас ни есть, — от высоких сановников, имеющих под своим попечительством целые области, до скромных писателей, — не можем лучше содействовать начатому нашим Государем преобразованию, как стараясь, каждый по мере сил, искоренять остатки, поразившего нас некогда, монгольского духа, под какою бы личиною они у нас еще ни скрывались.

На всех нас лежит обязанность, по мере сил, изглаживать следы этого чуждого элемента, привитого нам насильственно, и способствовать нашей родине вернуться в ее первобытное европейское русло, в русло права и законности, из которого несчастные исторические события вытеснили ее на время.

В жизни народов, мм. гг., столетия равняются дням или часам отдельной человеческой жизни. Период нашего временного упадка, со всеми его последствиями, составит лишь краткий миг в нашей истории, если мы не в нем будем искать нашей народности, но в честной эпохе, ему предшествовавшей, и в светлых началах настоящего времени.

Во имя нашего славного прошедшего и светлого будущего, позвольте мне, мм. гг., выпить за благоденствие всей Русской земли, за все Русское государство, во всем его объеме, от края до края, и за всех подданных Государя Императора, к какой бы национальности они ни принадлежали!»10

Маркевич верно истолковал упоминание Толстого о «монгольском духе» как намек на многовековое деспотическое отношение власти к подданным России, которое нужно искоренить, а заключающий всю речь тост назвал «прискорбной ошибкой». В большом письме к Толстому от 17 апреля 1869 г. он возражал против его либерального взгляда на национальную политику Империи: «Судя разумно и беспристрастно, должно прийти к выводу, что признать в Русской империи польскую и немецкую национальности — значило бы также признать за ними право стремиться сначала к автономии (которая по логике вещей всегда враждебна центру Империи), а затем, при первом же удобном случае, — и к полной политической независимости. Это означало бы признавать за этими национальностями право полонизировать и германизировать русское, латышское и финское население; это означало бы допускать в зародыше возникновение будущих независимых государств, крайне враждебных России, которые, опираясь на местные онемеченные и ополяченные, благодаря Вашему рыцарскому великодушию, населения, стали бы живой стеной между нами и Европой и отодвинули бы нас к Азии, к большому удовольствию французской и прочей прессы, проповедующей крестовый поход против нашего варварства. Если подобная будущность кажется Вам привлекательною — я могу только удивляться и молчать»11. «Подобная будущность» стала реальностью в следующем столетии. И сбылось предсказание Маркевича о том, что если входящие в Габсбургскую империю нации будут домогаться прав на политическую самостоятельность, то вопрос о распадении Австрии «на несколько свободных и не зависимых от Вены государств — есть не более как вопрос времени»12.

Неизбежно последовали возражения, в которых была своя доля правды. 26 апреля Толстой отвечал: «Какой русский не желал бы полного поглощения польского элемента русским? Но этого же не достичь запретом говорить по-польски на улицах и в кофейнях, и в аптеках! Этого не достичь с помощью поверочных комиссий , которые как нельзя лучше отнимут у Вас сад или замок! У Вас хватает завидной смелости порицать мой тост в честь всех подданных Императора, какой бы они ни были национальности! Да знаете ли Вы, что именно Вы и Ваши милютинцы13, объявляя польскую национальность вне закона, подтверждаете ее существование гораздо убедительнее, чем я?»14

Толстой все-таки соглашался с тем, что Россия должна быть государством, не допускающим внутреннего разделения по национальным признакам, но для поддержания единства Империи требовал иных средств. «Прежде всего, удовольствуйтесь налогами, которые Вам платят, а потом, пожалуйста, попробуйте целым рядом искусных мер русифицировать различные национальности в Вашей Империи, но главное, будьте искусны в достижении своих целей, а не будьте ни глупы, ни грубы, как эти проклятые милютинцы, берите пример с Франции и с Пруссии, и если вам удастся сделать поляков и остзейских помещиков русскими — тем лучше! Англичане немножко искуснее, чем мы, а главное, более последовательны и гораздо более настойчивы. А к чему они пришли в итоге своих мер против ирландской национальности? Пришли к признанию, что они выбрали ложный путь, и целая огромная партия в Англии, партия, которая не может не одержать верх, признает, что Ирландии надо оставить автономию. Спешу разбить довод, который у Вас уже на языке, и сказать Вам, что не смешиваю ни Лифляндию, ни Подолию, ни Волынию с Польшей. То, что я говорю, касается балтийских областей. Возвращенные губернии должны быть русскими, кто в этом сомневается? Но как этого достичь? Так, как Пруссия поступила с Познанью, а не укрепляя поляков, которые так или иначе там обосновались. Факт остается, и численность тут ничего не меняет. Напротив, чем она меньше, тем менее простительно для Вас прибегать к насилию и попирать ногами законы общества. И вот как Вы себе противоречите: Вы мне суете эстонцев и латышей, составляющих большинство остзейского населения. Не буду останавливаться на аксиоме, что именно цивилизованная, а не отсталая часть населения образует национальность. Скажу Вам только, что, поднимая бокал за всех подданных Императора независимо от их национальности, я пью за латышей и эстонцев назло немцам, а что Вы, отрицая национальности, но не будучи в силах их уничтожить, отрицаете латышей и эстонцев и играете на руку немцам, которых Вы не можете отрицать, во всяком случае — убедительно. Ваше негодование по поводу моего тоста, такого гуманного и разумного, внушено Вам не чем иным, как каким-то болезненным состоянием, смею надеяться, мимолетным»15.

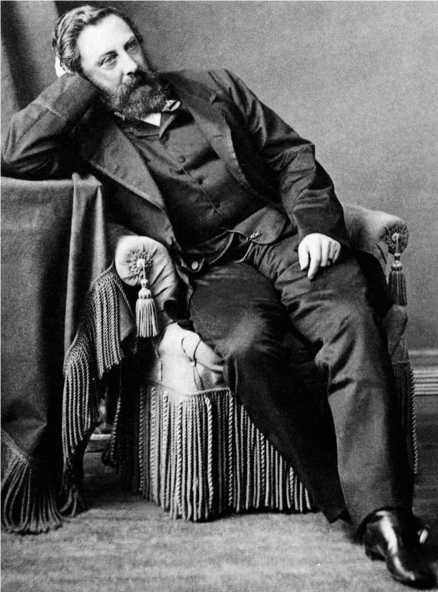

В другом столкновении мнений предметом стали события 1868 г. — восстание жителей острова Крита (Кандии), находившихся под угрозой истребления турками и требовавших присоединения к Греции. Однако конференция европейских государств, собранная в Париже (без участия Греции), одобрила притязания Турции на Крит, тем

Холокост Аркади16. Худ. Д. Л. Гаттери, до 1884 г.

самым санкционировала жестокое подавление восстания, пожертвовав кандиотами, чтобы сохранить выгодные Европе отношения с Османской империей.

Маркевич в конце 1868 г. послал Толстому письмо, исполненное негодующего сарказма. «Прошу слова по лично меня затрагивающему вопросу. Вы считаете нас татарами, не так ли, — во имя цивилизации, более или менее западной, или европейской? И это потому, что мы хотим, чтобы на всем пространстве Русской империи, в администрации, школе и Церкви (при полной терпимости к вероисповеданиям) использовался бы наш общий государственный язык, т. е. язык русский, точно так же, как для Бретани, Савойи и Нижних Пиренеев, где говорят только на баскском наречии, государственным языком является язык французский; для всей Пруссии и Австрии, не исключая населенных славянами местностей, — язык немецкий. Вы правы — мы татары, потому что желание это явилось у нас лишь тогда, когда поляки в 1863 г. едва не подняли на нас целую европейскую коалицию и только с тех пор, как литераторы остзейских областей стали проповедовать крестовый поход всего „Deutschthum“17 против нас. Между тем Франция задумала и исполнила это — еще с времен Людовика XIV, а Германия — с времен Тридцатилетней войны. Когда Бейст, в отместку за поражение при Садовой18, а Англия — из низкой зависти к греческому флоту, соперничающему с ней в ее торговле на Востоке, — помогают вторжению турок на родину Гомера и Перикла, вырванную 30 лет тому назад Европой из их варварских рук; когда та же Европа, боясь России, допускает более года избиение детей и насилование девушек теми же варварами на острове Крит и оставляет без защиты и без слова поддержки храбрый и умный христианский народ, сыны которого, чтобы не подвергнуться подобной участи, взрывают себя в аркадийском монастыре; когда польский диктатор Лангевич19 и другие благородные представители этой аристократической нации поступают в янычары к тем же татарам для избиения греков, болгар, сербов и других христиан, которым невыносимо быть заживо погребаемыми, сажаемыми на кол и т. п., — Вы, несмотря на то, что подсказывает Вам Ваше сердце, ищете им извинений во имя той же западной цивилизации — не так ли? Я же, дорогой друг, с гордостью принимаю это прозвище татарина, с презрением брошенное нам просвещенным Западом, и проклинаю того из моих предков, который, ослепленный фальшивым блеском этой цивилизации, отрекся от своего восточного варварства, чтобы стать поляком и католиком20, т. е. сознательным палачом христиан на жаловании у турок. Я счастлив сознанием, что я русский в душе, т. е. принадлежу сердцем к единственной нации, с негодованием протестующей против отвратительного образа действий просвещенной Европы относительно греков и славян на Востоке»21.

Толстой усмотрел в событиях, связанных с критским восстанием, лишь частное отклонение от гуманистических принципов Запада, оставаясь их приверженцем, и отвечал Маркевичу 7 февраля 1869 г.: «А если Европа дает погибать кандиотам, Европа изменяет своей роли и действует на татарский лад. Я от нее отрекаюсь и призываю к негодованию всех тех, кто мыслит по-европейски»22. И, сводя счеты с политическим оппонентом, в ответ на признание Маркевича в «русскости» вскоре заявил (как у него бывало — сгоряча, в пылу спора): «Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению»23.

Тем не менее, дружба оставалась нерушимой, они лишь решили не касаться в переписке тех острых политических тем, по которым согласия быть не могло, — о них говорилось выше. В отношении большинства других предметов обсуждения чаще обнаруживалось единомыслие — в той или иной мере, — как в отношении к нигилизму, к реформе образования, к «петербургскому либерализму».

С начала 60-х гг. в обществе и затем в органах власти наметились намерения сблизить народное образование с реальными потребностями непривилегированных слоев населения, занятых практической деятельностью в служебной, хозяйственной и торговой сферах. В связи с этим, наряду с классическими гуманитарными гимназиями (с двумя или одним древним языком), уставом 1864 г. вводились т. н. реальные гимназии без преподавания древних языков, но с расширенным курсом естествознания; эти гимназии не давали права поступления в университет и не гарантировали поступление в высшие технические учебные заведения. В них преимущественно обучались дети из семей разночинцев, купцов, мещан, иногда духовенства; в этой среде в основном и получали развитие материалистические, атеистические, нигилистические умонастроения. На такой социальной почве сложился культ «реальности», идеологи которого выдвигали жесткое требование «реализма» в отношении мысли и творчества (ср. выступления Д. И. Писарева и его единомышленников под этим лозунгом). Так образовалось «реальное направление» в литературе и журналистике, не только активно рекрутировавшее своих адептов в разных общественных слоях, но и третировавшее оппонентов с иной мировоззренческой и культурной ориентацией. Толстой, причисляя себя к «классикам», не был противником создания «реальных» учебных заведений и даже поддержал их практически, выступив в 1870 г. на публичном чтении в пользу женских реальных гимназий со своим стихотворением «Против течения».

Маркевич активно участвовал в обсуждении этого вопроса и даже печатно полемизировал с М. М. Стасюлевичем, либеральным сторонником «реализма». Маркевич выступал в защиту «классического» образования и настаивал на необходимости гимназий, где преподавались классические древние языки и программа обучения была нацелена на подготовку гимназистов к поступлению в университет. Стасюлевич был противником такого направления в образовании и ратовал за изменение гимназического обучения и за широкое введение т. н. «реальных» училищ24.

По поводу такой полемики Толстой писал Маркевичу 26 мая 1869 г.: «Все наши полемисты, Катков прежде всех, Стасюлевич, Аксаков и ignobile pecus25 фельетонистов не умеют полемизировать, ибо они не аргументируют, а бранятся. Стасюлевич называет всякое противоречащее ему мнение доносом ; Катков называет такое предательством »26.

30 мая 1870 г. Маркевич сообщал Толстому: «Если Вы читали все то, что „Петербургские ведомости“ ежедневно преподносят нам по поводу классицизма, а также и любезности, адресованные мне ad personam27, — Вы уже могли составить себе понятие о борьбе, предпринятой нашим министерством против т. н. реализма, который, в сущности, не что иное, как последняя баррикада нигилизма и всего того, чем он нас наградил. Борьба поистине серьезная — в случае успеха этих господ свершится триумф революции в России, и, напротив, нигилизм умрет, если юные русские поколения будут получать такое образование, какое получает юношество во всех цивилизованных странах Европы»28.

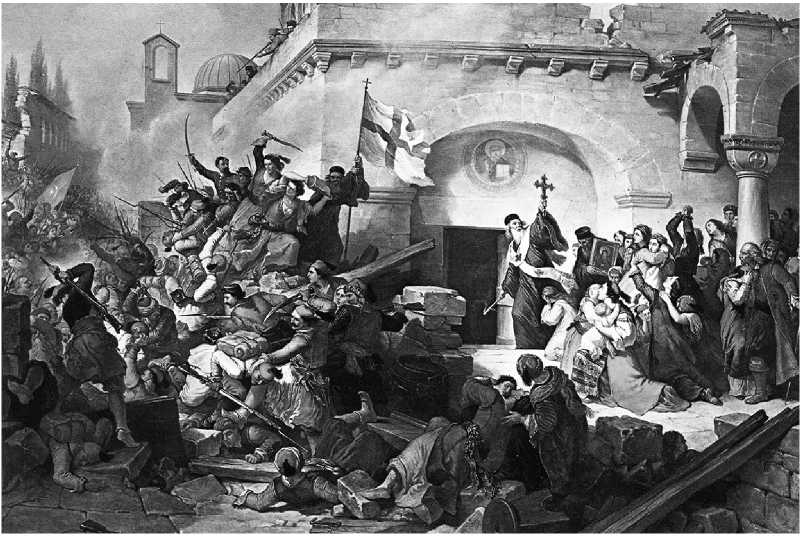

Вышедший в свет в 1873 г. роман Маркевича «Марина из Алого Рога» (в «Русском вестнике» и отдельным изданием) вызвал нападки критиков либерального и революционно-демократического лагеря, которые навязывали обществу идеологию радикализма и расправлялись в печати с ее противниками. В романе они нашли для того поводы. Его персонаж учитель Левиафанов — нигилист, закоренелый в своей ненависти к общественному и государственному строю России, к «обскурантизму» образовательной системы, намеревается насаждать «прогрессивные» идеи в петербургской военной гимназии. И надежды его на успех разрушительной работы на этом поприще были небезосновательны: сочувствующий Левиафанову предприниматель Верман, в чьи слова Маркевич вкладывает свое знание современного состояния общества, с удовлетворением замечает: «Самая настоящая либеральная цивилизация теперь в военном ведомстве»29. Действительно, идеология радикализма в ту пору уже находила, причем в возрастающем числе, своих адептов в офицерской среде, даже в высших ее слоях. В этом романе впервые автор прямо указывает на этот опасный симптом общероссийских «патологических» процессов. Позже Маркевич образно развернет такие указания в романе «Перелом», в связи с которым он сообщал И. С. Аксакову 21 февраля 1882 г. о своей авторской задаче: «Я, по мере сил, старался изобразить

Титульный лист первого издания романа Б. М. Маркевича «Марина из Алого Рога»

патологические состояния нашего общества вслед за реформами 19 февраля»30.

О таком состоянии общества (и вместе с тем отрадном исключении из него) Маркевич писал Толстому 25 сентября 1873 г.: «Представьте себе общество, которое, как Вы сами знаете, не способно составить самого простого силлогизма; представьте себе па-нургово стадо31, которому два-три пастуха (при стаде должны быть пастухи) указывают на это произведение как на произведение реакционера, обскуранта, „врага реформ и свободы“, пособника деспотизма и, кроме всего, — ужас! — страстного приверженца „идиотического классицизма“. Что же Вы хотите от этих баранов? Они, конечно, враждебно блеют. Вы говорите о людях, „не принадлежащих к известной клике“. Они, допускаю, не принадлежат к ней, но повторяют то, что говорит она, поскольку не имеют своего мнения, независимых мыслей, а главное, они более всего боятся упреков в том, что пренебрегают либерализмом. Вот он, священный идол, альфа и омега, великий Пан, которому все приносится в жертву. Быть преступным — можно, это сегодня даже очень принято, дураком — должно, но попробуйте затронуть зловонную мишуру, под которой копошится гном „петербургского либерализ-ма“, и Вас сейчас же станут осыпать дерзкой руганью! Что до таланта, я начинаю верить в свой, по причине „враждебности“ к этому последнему сочинению, которое стало предметом споров везде, где его читают; с плохими сочинениями этого не бывает. Я должен также сказать, что оно нашло приверженцев там, где я мало ожидал того — в небольшом лагере славянофилов, например, и в кругу молодежи Московского университета. Это истинный триумф для меня!»32

Толстой отозвался с большим запозданием (5/17 декабря 1873 г.) и только на последние слова приведенного отрывка из письма Маркевича, видимо, не желая сейчас поддерживать его мнение о «петербургском либерализме», адептом которого был приятель Толстого Стасюлевич. Среди критических замечаний о романах Маркевича Толстой вставляет: «Прошу Вас, приезжайте этим летом в Алый Рог33, и будем побольше говорить

Литературно-мемориальный музей А. К. Толстого в селе Красный Рог Брянской области. Современное фото о Вашем новом произведении. Но и не дожидаясь того, мне бы очень хотелось, чтобы Вы сказали мне несколько слов [зач. ladessus]. То, что Вы говорите в письме о перевороте, совершающемся в умах молодого поколения, было для меня очень приятно. Я уже имею об этом понятие благодаря князю Цертелеву, московскому студенту, которого Вы видели в Карлсбаде и который этим летом приезжал два раза в Красный Рог»34.

Умственное и нравственное состояние общества и власти в ту пору вызывало у многих независимо мыслящих литераторов и деятелей самые безотрадные настроения. Даже неустрашимый энтузиаст Катков подчас поддавался им, сомневаясь в возможности пробудить в России волю к искоренению политической смуты и укреплению государственных начал, казалось, уже безнадежно расшатанных. На вопрос Маркевича о действенности его публицистики Катков отвечал: «Для кого писать? Тот, для кого я единственно держал перо в руках, сам отступается от своей власти, удерживая только ее внешность. Все остальное — мираж на болоте. Л. М.35 и Кº — тот же фельетон „Голоса“, тот же подъем мысли, тот же государственный смысл, что у этих стрекулистов»36.

В том же цитированном выше письме к Щебальскому Маркевич дал сжатый и точный очерк того, что и почему происходит в обществе. «Если семинарство

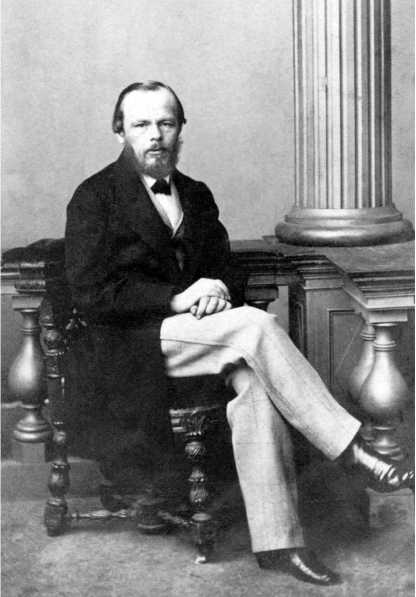

Федор Михайлович Достоевский, 1861 г.

кинулось в радикализм социалистического оттенка в силу всего своего печального, грубого и приниженного быта, то в дворянской среде явление это следует именно искать в этой (passez moi le terme37) либеральной мастурбации на всякие парламентарные и республиканские порядки Запада, которой предавались у нас в прошлое царствование немалое число культурных тунеядцев, что им нисколько не мешало злоупотреблять своим помещичьим правом, проигрывая крестьян своих в карты, и предоставлять воспитание своих детей произволу матушки-судьбы. Нравственное безобразие папенек породило, да и порождает вновь и вновь „избитый“ уже, Вы правы, но далеко еще не изжитый тип Иринархов Овцыных»38.

Здесь явственно прочитывается Достоевский, прямо указывавший на среду семинаристов той поры как на рассадник нигилизма и радикалистских идей, откуда рекрутировались участники революционного движения. Напоминая самоопределение социалиста Чернышевского, что «он семинарист», Достоевский констатирует: «Семи- наристы привносят в нашу литературу особенное отрицание, слишком [зач. полное] враждебное и слишком резкое — потому слишком ограниченное»39, — и тип такого «отрицателя» писатель воплощает в образе Ракитина в «Братьях Карамазовых». «Культурного тунеядца» 1840–1850-х гг. Достоевский представил в «идеалисте» Степане Трофимовиче Верховенском в «Бесах», который в прежние времена так же проиграл в карты своего крепостного Федьку и так же на произвол судьбы оставил своего сына Петрушу.

Нужно заметить, что Достоевский был для Маркевича наиболее авторитетным романистом и публицистом того времени, с чьими социально-этическими идеями связано творчество Маркевича. Он высоко оценил «тот огромный успех, которым пользовался (ныне, к сожалению, прекратившийся) „Дневник писателя40“, издававшийся автором „Бесов“. С необычайным сочувствием и доверием читала, проникалась им молодежь, переписывалась с писателем, просила у него советов, мнений, указаний. Если только вспомнить, что Ф. М. Достоевский — глубокий христианин, страстный, народный русский человек, что он со свойственною ему сердечною искренностью высказывался в своем издании, — т. е. проводил идеи, диаметрально противоположные тому яду, которым, в пропорциях больших или меньших, отравляла в продолжение более 20 лет и продолжает отравлять и днесь здешняя печать наше растерянное, шатающееся, беспринципное общество, — нельзя не видеть в сочувствии к нему молодежи симптом свойства самого утешительного»41.

Все сказанное здесь Маркевичем находило выражение в прессе, за которой он пристально следил, особенно за ежедневной литературной и политической газетой А. А. Краевского «Голос» (1863–1884)47. В ней печатались и умеренные, и крайние либералы, готовые поддержать акты насилия, совершаемые против власти и государства, — но, разумеется, не вступая в конфликт с цензурой. Многие публикации вызывали негодование Маркевича, высказываемое им в заметках, помещаемых в «Московских ведомостях» под рубрикой «Письма с берегов Невы» с подписью «Иногородний обыватель». «Я помню то омерзительное впечатление, какое произвел на нас в глуби России знаменитый апофеоз Веры Засулич48 в столбцах этой газеты, помню тот дикий азарт, с которым полоумный фельетонный гаер возглашал о „новой эре“, занимающейся для России вслед за оправданием преступницы, о „винах целого общества“49, караемых, мол, этою стриженою Немезидой. <…> Притворство „Голоса“ было так искусно, что наши революционеры приняли его отзывы всерьез, уразумели в них живейшее отражение всего русского общества и, безмолвные до той поры в своих подпольях, поднялись разом вслед за этим оправданием на прямую борьбу со всем существующим строем вещей, взывая в прокламациях своих к сочувствию общества»50. Но газета, следуя либеральной тактике самосохранения в условиях политической опасности, произвела характерный поворот в противоположную сторону, с пафосом осуждая очередной террористический акт и обличая «страшную путаницу понятий» в обществе.

В понижении умственного уровня значительной части общества, в царящей в нем «нравственной анархии» Маркевич не без оснований обвиняет периодические издания — даже независимо от их направления, которое зачастую изменчиво, подчинено скоропреходящим веяниям и сиюминутным интересам. «Число культурных вообще людей уменьшилось в России до страшных размеров», — с горечью свидетельствует Маркевич. «О той серьезной и многосторонней начитанности, о том эстетическом развитии, которыми, по признанию самых рьяных нынешних прогрессистов, отличалось т. н. „поколение сороковых годов“, нет и речи в нашей современной среде . Вкус к изящному, художественные инстинкты, тонкость воспринимания и оценки, горячее отношение к произведениям, отмеченным печатью ума и таланта, — все это как бы вовсе недоступно организму поколения, стоящего в эту минуту на нашей общественной сцене. Все это заменяется поражающим однообразием болтовни чисто газетного пошиба, толков и суждений поверхностных, шатких, легкомысленных, почти всегда тенденциозных , отличающихся замечательным отсутствием „своего царя в голове“, отсутствием оригинальности, горячности и какой-либо любви к чему-нибудь, выходящему из круга чисто материальных побуждений. <…> Газетный листок и отзыв журнала воспитали этих людей, составляющих, увы, большинство нашей теперешней „интеллигенции“; они же дают ежедневно пищу их тощим умственным потребностям»51.

Однако замечал Маркевич и некоторые просветы в такой безотрадной картине. Уже в марте 1879 г. ему показалось, что в обществе намечается интерес, а иногда и сочувственное внимание к литературе, которая продолжает служить высоким нравственным и эстетическим идеалам. Побывав на литературных чтениях 9 марта, где выступали Тургенев, Я. П. Полонский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Достоевский, он не без удивления сообщает, что «язвительный остроумец, осмеявший нашу Федору52 от маковки и до пяток», «кумир целой фаланги невских „передовых“ мыслителей» Щедрин не оказался единственным героем вечера и был награжден «весьма учтивыми, но далеко не восторженными рукоплесканиями»53. Изображая некоторую провинциальную наивность, подписывающий эти заметки «Иногородний обыватель» с возросшим удивлением рассказывает далее, что «одинаково с г. Тургеневым приветствован был действительно на сей раз восторженными, единодушными и несмолкаемыми рукоплесканиями автор „Бесов“ и „Дневника писателя“ Ф. М. Достоевский»54. И затем, уже почти сняв свою газетную маску, Маркевич продолжает: «Что же общего, спрашивал я себя, совершенно растерявшись в первую минуту, с той „гражданской“ точки зрения, с которой в течение двадцати слишком лет поучала петербургская печать русское общество взирать на русских писателей, — что же общего между таким „неисправимым западником“, каков по собственному признанию своему, г. Тургенев, и тем вечным искателем настоящей русской правды, которому имя — Достоевский? Что общего между беспочвенностью и бессилием идеалов всяких Рудиных и „лишних людей“ и глубоко народным воззрением „Записок из Мертвого дома“?»55

Тургенев, вскоре спешно отбывший из России, по выражению Маркевича, «на родные ему берега Сены»56, оставался в центре внимания в последующих корреспонденциях публициста как фигура, которой в либеральных кругах приписывали не столько литературное, сколько общественное и даже политическое значение. Со слов организаторов, Маркевич сообщает, что прощальный обед, данный Тургеневу «русскими литераторами, учеными», был устроен «во имя идеи примирения русского общества и молодежи с Тургеневым на почве западного конституционализма»57.

Но Маркевич утверждает, что писатель вовсе не исповедовал этого политического принципа, и поддерживает высказанное в «Санкт-Петербургских ведомостях» мнение, что конституционализм чужд всему строю русской жизни. К нему взывает лишь умственно ущербная «невская интеллигенция», которая уверяет себя и общество, что «как только „свободное изложение“ их либеральных теорий раздастся под сводами петербургского парламента, так и настанет для России эра неописанного благоденствия. Исчезнет всякое зло, неправда и недоразумение ; невская „интеллиген-ция“ станет у кормила государственного корабля, — и обезоруженные великодушием и гуманностью, и европеизмом убийцы генерала Мезенцева и князя Крапоткина58 примутся строчить благонамеренные статьи на „умеренно прогрессивных“ столбцах „Голоса“ и „Вестника Европы“»59. Что ожидает всех «сочинителей русских конституционных идиллий» и какое будущее готовится для России, Маркевич показывает на приводимых им высказываниях заграничных революционных изданий «Вперед», «Набат», «Народная расправа», призывающих к беспощадному разрушению общества и государства, к уничтожению всех, кто мешает осуществлению их программы.

В публицистике Маркевич по необходимости фрагментарно отражал отдельные события современности, ее политические тенденции, общественные настроения. Широкую детализированную картину русской жизни 1850-х — начала 1880-х гг. он эпически создавал в своих романах, и общий тон этой картины по мере ее написания становился все более мрачным, а вместе с тем изображаемые лица и происшествия получали все более реалистический, подчас почти документальный характер.

Главной фоновой темой романа «Перелом» стала самая актуальная в 1859– 1860-х гг. проблема крестьянской реформы. Маркевич в нескольких персонажах с вымышленными именами нарисовал без труда узнаваемые фигуры реальных деятелей той эпохи. Это прежде всего (героиня называет его «monstre») Яков Иванович Ростовцев (1803–1860), генерал-адъютант, член Государственного совета, с 1859 г. возглавлявший Редакционные комиссии по подготовке реформы, деятельность которых он направлял в соответствии с правительственной программой. Идентичность персонажа поддерживается и хронологией романных событий: Ростовцев скончался 6 февраля, в книге сцена с упоминанием о его смерти отнесена к началу февраля. Под именем Линютина фигурирует товарищ министра внутренних дел Николай Алексеевич Милютин (1818–1872), представитель либеральной бюрократии, к которой Маркевич относился критически, активный участник подготовки реформы. В лице Бековича выведен государственный и общественный деятель князь Владимир Александрович Черкасский (1824–1878), с либеральных позиций участвовавший в подготовке реформы. Под именем Вилина в романе фигурирует государственный деятель граф Виктор Никитич Панин (1801–1874), в 1841–1861 гг. министр юстиции. Как член Секретного, затем Главного комитетов по крестьянскому делу он препятствовал отмене крепостного права и проведению реформ, а став в 1860 г. председателем Редакционных комиссий, ревностно отстаивал интересы дворян-землевладельцев. Под именем Данского в романе подразумевается государственный деятель Сергей Степанович Ланской (1787–1862) — член Государственного совета, в 1855–1861 гг. министр внутренних дел, член Секретного комитета по крестьянскому делу; еще в 1857 г. он представил записку, в которой предлагал личное освобождение крестьян. Ряд черт в образе Паванова указывает на государственного деятеля графа Петра Александровича Валуева (1814–1890); в 1858–1861 гг. он был директором департамента Министерства

Могила Б. М. Маркевича на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Современное фото

государственных имуществ, в период подготовки освобождения крестьян от крепостной зависимости занимал правые позиции, с 1861 по 1868 г. — министр внутренних дел. В четвертой части романа появляется в кабинете Паванова Ягин, в образе которого представлен государственный деятель Александр Васильевич Головнин (1821–1886), возглавлявший с декабря 1861 г. по апрель 1866 г. Министерство народного просвещения, способствовавший проведению некоторых реформ в образовательных учреждениях, склонный к либеральным решениям в своей деятельности, хотя и противодействовавший влиянию Герцена в русском обществе. За образом генерала Бахратидова просматривается фигура государственного деятеля графа Михаила Тариеловича Лорис-Меликова (см. примечание 35). Вполне правдоподобны предположения, что в образе «меломана-фанатика» Топыгина изображен известный эстет, критик Василий Петрович Боткин (1811–1869); в образе Самуро-ва — Иван Сергеевич Тургенев, который еще прежде (и впоследствии) крайне неблагожелательно отзывался о творчестве и личности Маркевича. Между этими персонажами при встрече с ними Троекурова появляется некто Гаврилкин с его «совершенно французским благерством», в котором можно усмотреть черты Д. В. Григоровича; на него намекает К. К. Арсеньев в статье «Роман орудие регресса»60.

К. Н. Леонтьев в своей рецензии «„Перелом“ Б. М. Маркевича» (Московские ведомости. 1882. 2 апреля. С. 4) утверждал, что появляющиеся в «Переломе» новые лица, «очень умно задуманные и художественно изображенные, <…> чуть-чуть не прямо списаны с весьма известных особ». И заявлял: «За сходство ненадежного „худож-ника“ Самурова и непоколебимого, угрюмого графа Вилина с их действительны-

ми оригиналами пишущий эти строки может ручаться, т. к. ему пришлось видеть и знать несколько и того и другого»61. «Действительным оригиналом» Вилина был упомянутый выше В. Н. Панин, о знакомстве с которым («бывшим министром») Леонтьев писал Н. Н. Страхову 19 ноября 1870 г.62 «Перелом», по мнению Леонтьева, «имеет достоинство историческое . Автор близко знаком с жизнью высшего петербургского круга, и многие действительные драматические черты той эпохи, которая на этот раз избрана г. Маркевичем, будут, благодаря его блестящему произведению, сохранены для потомства»63.

В связи с образом Самурова либеральная журналистика подняла громкий шум, не скрывая негодования за непочтительное отношение к их кумиру — Тургеневу. Н. К. Михайловский в «Журнальном обозрении» своих «Записок современника»64 го- ворит о «пасквиле» на «одного нашего известного писателя», а позже в заметке «О крокодиловых слезах» уже прямо указывает, что «Самуров есть пасквиль на Тургенева»65, и обвиняет Маркевича в лицемерии, т. к. он, по мнению критика, оплакивает «помрачение солнца» «эфиопами» (т. е. отрицание искусства нигилистами), а сам пишет пасквиль на великого художника. Тургенев еще до появления «Перелома» считал, что Маркевич в своих писаниях мстит ему за то, что был шаржирован в романе «Новь» в образе Ladislas’а, о чем писал М. М. Стасюлевичу 13 января 1877 г.66

Появляющийся в романе «Бездна» персонаж под кличкой «Волк», связанный с русскими террористами и революционной эмиграций, по облику, манере поведения, несомненно, имеет своим прототипом революционера Андрея Ивановича Желябова (1851–1881). Он был судим на «процессе 193-х», в ходе которого был оправдан, участвовал в организационной и пропагандистской работе «Народной воли», в подготовке покушений на Александра II. Сам Маркевич писал о «Волке», что «этот нигилист новой формации», который «от добролюбовских теорий перешел к бакунинской „анархии для анархии“, — тип Желябовых и К°. Смею думать, что он мне удался лучше, чем деревянная фигура Овцына»67. И в том же письме приводил слова А. Н. Майкова об этом персонаже: «Не в пример глубже взято»68. Прототипом Тхоржинского был польский граф Виктор Старжинский, заметная личность на русской и европейской политической арене; из-за связей своих с националистическими силами Польши и Северо-Западного края он подвергся суду по распоряжению М. Н. Муравьева, но избежал наказания.

Единственный (и наиболее близкий автору) герой «Перелома» и «Бездны», который в своих убеждениях, в практической деятельности, наконец, как нравственно и умственно здоровая натура противостоит всей общественной «патологии», — это Борис Васильевич Троекуров. Он героичен и на поле боя — в годы службы на Кавказе, в пору борьбы с польскими мятежниками, — и в частных столкновениях с внутренними врагами России, он знает русскую жизнь, обладает волей и энергией для ее устроения — но что-то сделать он может только в пределах своего имения. В масштабах России ему, как и самому Маркевичу, остается быть лишь свидетелем неотвратимого разрушения ее государственных устоев.

Список литературы На историческом переломе (к 200-летию со дня рождения Б. М. Маркевича)

- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. и писем. Л.: Наука, 1980. Т. 20.

- ЛеонтьевК.Н.. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Гл. редактор В.А. Котельников. Подгот. текстов, коммент. В.А. Котельникова, О.Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2014. Т. 9, 11.

- М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 3.

- Маркевич Б. Господин Стасюлевич и его диалектические и иные приемы // Современная летопись. 1869. № 18.

- Маркевич Б. Письмо в редакцию «Московских ведомостей» о господине Стасюлеви-че // Современная летопись. 1869. № 20.

- Московские ведомости. 1878. 10 октября.

- Московские ведомости. 1878. 25 сентября.

- Московские ведомости. 1879. 18 января.

- Московские ведомости. 1879. 20 марта.

- Московские ведомости. 1879. 31 марта.

- Одесский вестник. 1869. 18 марта. № 60.

- Отечественные записки. 1882. № 1.

- Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому, П. К. Щебальскому и другим.. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1888.

- Рукописный отдел Института русской литературы РАН. Ф. 160. № 2.

- Рукописный отдел Института русской литературы РАН. Ф. 301. № 9.

- Рукописный отдел Института русской литературы. РАН. 23.210ZCLXVI6.14.

- Северный вестник. 1882. № 10.

- Стасюлевич М. Маневр противников нашей школьной реформы // Вестник Европы. 1869. № 5.

- Стасюлевич М. Московские компрачикосы // Вестник Европы. 1869. № 6.

- Стасюлевич М. Письмо в редакцию о господине Каткове // Санкт-Петербургские ведомости. 1869. 23 мая.

- Толстой А.К. Полное собрание сочинений и письма: В 5 т. / Гл. редактор В.А. Котельников. Подгот. текстов, вступит. ст., коммент. В.А. Котельникова. М.: Классика, 2018. Т.5.