На пути к пониманию "не понимаю"

Автор: Триодин Владимир Евгеньевич

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Книжное ревю

Статья в выпуске: 2 (18), 2019 года.

Бесплатный доступ

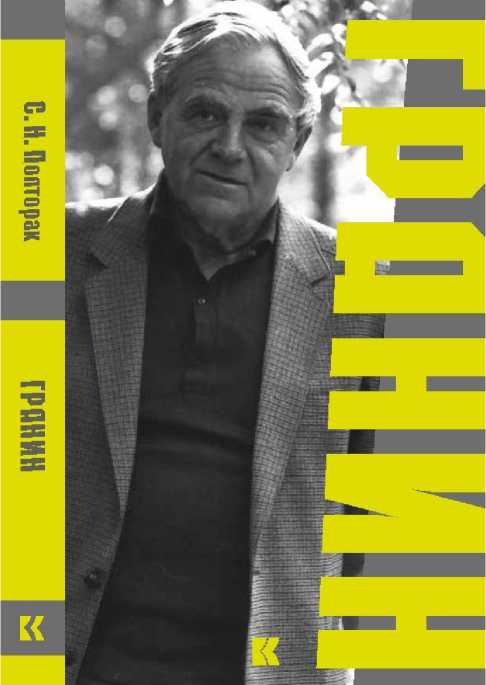

Рец. на книгу: Полторак С. Н. Гранин. - М.: Кучково поле, 2019. - 448 с. - ISBN:978-5-9950-0966-5: 1000 экз. Монография известного петербургского историка, профессора С. Н. Полторака «Гранин» вышла в издательстве «Кучково поле» в феврале 2019 г. Рецензент дает высокую оценку исследованию, положенному в основу книги. Подчеркивается, что автор провел большую работу по изучению биографии и творчества писателя. Важной составляющей был кропотливый архивный поиск, именно архивные документы позволили воссоздать многие ранее неизвестные, но важные детали биографии Д. А. Гранина, исправить ошибки в существующих трактовках. Отмечается, что С. Н. Полторак пренебрег не только устоявшимися литературоведческими мифами, но и общепринятой, фактически официальной, точкой зрения на важнейшие даты и события жизни писателя. Аргументированно рассматривая противоречия личности и гражданской позиции Д. А. Гранина, автор рецензии в ряде случаев вступает в полемику с С. Н. Полтораком.

Д. а. гранин, биография, архивные источники, творческий путь, гражданская позиция, социальная ответственность писателя, ленинград - санкт-петербург, с. н. полторак

Короткий адрес: https://sciup.org/170174840

IDR: 170174840 | УДК: [94(47):929]:

Текст научной статьи На пути к пониманию "не понимаю"

На Малой Посадской улице Даниил Гранин жил по соседству с известным скульптором Г. Д. Ястребенецким (сейчас на доме писателя открыта мемориальная доска). Они были друзьями с большой буквы.

Гранин много путешествовал. Когда он вернулся из Австралии, Ястребенецкий сделал ему шутливый подарок. Скульптор вылепил кенгуру с головой писателя.

Напомню читателю, что кенгуру — самое почитаемое животное Австралии, оно изображено на Гербе государства, государственных флагах, монетах. Европейцам кенгуру открыл Джеймс Кук. Сохранилась легенда, будто бы он спросил встречного жителя, что это за диковинное животное совершает такие немыслимые прыжки (до 12 м в длину и 3 м в высоту) и не умеет пятиться назад? Тот ответил на местном языке: «не понимаю», имея в виду английскую речь Кука. Прозвучало как «кенгуру». Кук решил, что это и есть название незнакомого зверя. Так новое слово вошло в понятийный словарь евромира.

Может быть и вправду, рукой большого художника водит кто-то свыше. Г. Д. Ястребе- нецкому даже в шутке-подарке удалось образно выразить глубочайшую мысль о человеке как великой, непостижимой до конца тайне. Не случайно говорят: чужая душа — потемки. И потому не понимаю — кодовое слово восприятия человека вообще, тем более такой масштабной фигуры, какой был Д. Гранин. Кстати, в одном из интервью он говорил, что ему как писателю интересно добраться до непонимания человека.

Даниил Гранин жил в своем измерении, создавал свой мир. Он небрежно относился к документам, связанным с его биографией, бывало, соединял явь с вымыслом, когда реконструировал свое прошлое. Что это? Огрехи памяти? Или писатель сознательно видоизменял какие-то страницы личного дела (всегда быть в маске — судьба моя)? Во всяком случае, Гранин пресекал всякое вторжение в свою жизнь. Но он был публичным человеком. А публичность плохо коррелируется со скрытностью. Общество хочет знать подлинную природу происходящего, вытащить на свет то, что спрятано от посторонних глаз.

Зафиксировать противоречия жизни и документа, по возможности объяснить их природу, раскрыть подоплеку жизненного пути Д. Гранина взялся известный историк, редактор журнала «История Петербурга» и журнала для ученых «Клио», профессор С. Н. Полторак. В Москве только что вышла его книга «Гранин». Ее эпиграфом могли бы стать известные слова Евангелия от Луки: отойдите от меня, все делатели неправды.

Нужен был определенный градус смелости, чтобы опубликовать книгу в жанре «глубокого бурения» с массой подробностей, от которых кто-то там наверху решил уберечь читателя. С. Н. Полторак вежливо пренебрег не только устоявшимися литературоведческими мифами, но и общепринятой, фактически официальной, точкой зрения на важнейшие даты и события в жизни писателя.

Но тогда закономерно возникает вопрос о критериях достоверности. Давным-давно А. Блок написал: «я знаю: истина в вине». Полторак своей книгой проповедует другую позицию: истина — в архиве. Архив не подвластен конъюнктуре. Исследование С. Н. Полторака — подвижническое хож- дение по архивам. Архивы помогли ученому закрыть многие лакуны в биографии Д. Гранина. Тайна, столкнувшись с документами, узнает о своем бесправии. Но это только одна сторона представленной читателю книги. Другая определяется личностным наблюдением автора за своим героем. С. Н. Полторака и Д. А. Гранина связывали долгие годы плодотворного знакомства. В результате родился новый жанр исследования, который можно назвать документально-мемориальным.

Когда исследователь вторгается в личную жизнь своего героя, имеет значение не только что , но и как написано. А перо автора вела огромная любовь к своему герою. Полто-рак мог бы сказать о себе по Пушкину: «Старца великого тень чую смущенной душой»…

Книга создана по высоким законам духовного исследования. Это паломничество мысли и духа.

* * *

Начнем с главного. Президентом Российской Федерации подписан Указ об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения. 2019 г. объявлен Годом Гранина.

Но юбилейный ли год отмечает страна? С. Н. Полторак перерыл едва ли не все архивы и нигде не обнаружил документального подтверждения даты рождения Д. Гранина. Почти во всех справочниках, биографических словарях, очерках, книгах о Гранине указывается 1 января 1919 г. И только в редчайших изданиях (например, «Русские писатели XX века: биографический словарь») — 1 января 1918 г. И вот — открытие (кто ищет — тот всегда найдет). В личном деле студента Гранина сохранилось свидетельство о появлении на свет Божий будущего писателя 1 января…1918 г. Дата «1918 год» фигурирует и в приказе по Ленинградскому фронту о награждении Гранина орденом, и в документах о награждении его орденом Отечественной войны. 1918-й россияне праздновали еще по старому календарю. Так что, скорее всего, делает вывод Пол-торак, по старому стилю писатель родился 16–17 декабря 1917 г. (!)

Та же неразбериха и с местом рождения писателя. Какие только города не назы- вают его малой Родиной: Вильно (современный Вильнюс), Вольск, Волынь, Ленинград.

Если точную дату и место рождения с определенной долей вероятности можно назвать, то мотивы путаницы до сих пор не разгаданы: тайна сия великя есть. А может быть, не было никакой «загадки Сфинкса», никакого сознательного запутывания следов? И сам Д. Гранин названием одной из своих последних книг поставил точный диагноз биографических нестыковок: «Причуды моей памяти»? Вроде бы, просто и понятно (если не учитывать, что память у Гранина была цепкая. Он ничего не забывал). Пожалуй, прислушаемся к итоговому выводу С. Н. Полторака: где бы ни родился Д. Гранин, он жил и ушел из жизни ленинградцем-петербуржцем. Не беда, что столетие Гранина отмечается с опозданием на год. Главное — сохранить память об этом выдающемся россиянине. У С. Н. Пол-торака умное сердце и добрый ум. Как биограф он выступает адвокатом своего героя, а не прокурором.

Добавлю от себя: с ушедшими из жизни надо считаться. С их этикой. 1919 год рождения? Пусть будет так. Так хотел Д. Гранин.

Противоречивы в различных источниках, как и в литературе, сведения о национальности Д. Гранина. В анкете студенческих лет Д. Гранин писал в графе национальность — еврей. И фамилия его — Герман. Во время войны и в первые послевоенные годы он называл себя украинцем. «Российская еврейская энциклопедия» (1994 г.) пишет о его национальности: еврей. Здесь, вроде бы, все понятно. Развернувшаяся в стране борьба с космополитизмом не позволяла человеку еврейской национальности рассчитывать на перспективное будущее. Вот любопытный рассказ А. Володина, урожденного Лифшица (кстати, 1919 г. рождения). Он принес свой первый рассказ в альманах «Молодой Ленинград». Редактор, смущаясь, заговорила о его неподходящей фамилии. И предложила ему стать Володиным, в честь его сына. Так Лифшиц стал Володиным. Скорее всего, нечто похожее было и с Германом. Государство было как «нехорошая квартира». Жизнь заставляла ретушировать свое прошлое. И Герман стал Граниным. Так надежнее.

Псевдоним Гранин взял знаковый. Грань — это линия раздела. Граница. Есть предел, грань, граница, перешагнуть через которые нельзя. Он не заключал компромисса со своей совестью. Грань — ядро личности Гранина.

* * *

Есть многое на свете, друг Гораций, что недоступно нашим мудрецам… Это только святые ходят по воде. Гранин не был ангелоподобным от рождения. С. Н. Полторак пишет, что он плыл по воде — иногда против течения, шел по земле — иногда «на грозу». И хочется верить, что читателю будет милее, дороже не иконописный канонизированный облик писателя, а Гранин как человек, трезво оценивающий свои достоинства, осознающий, и главное, преодолевающий свои грехи и заблуждения, — сознательно созидающий сам себя.

Идеи социализма глубоко вошли в его плоть и кровь. Партбилет не был для него страховым полисом. Он вступил в партию в самые трудные дни войны на Ленинградском фронте. Вместе со всеми строил Вавилонскую башню социализма. Другой идеи у него не было. И он готов был на войне умереть за нее.

Смерть вождя казалась писателю катастрофой, личной трагедией. Удар был невероятный. Внутри сидело ощущение, что мир рухнул, всему пришел конец.

Конечно, божественный лик вождей — продукт тоталитарного страха, который вырастил тоталитарный режим на трупах миллионов уничтоженных людей. Ну и, конечно, советская пропагандистская машина круглосуточно работала. Все вместе сформировало Царство Страха. Его гипнотическая сила парализовала сознание и поведение людей. Но это только часть правды. Суть полной правды в том, что пособником культа, творцом страха Д. Гранин считал весь народ: народ создал обстановку верноподданости и несет ответственность за сталинизм.

Гранин поднял руку на святая святых, на базисный тезис социализма — народ (как и партия) всегда прав. И себя Гранин не жалел, чувствовал свою вину. Тем уважительнее относишься к его чистке своих социальных сосудов от ржавчины жизни, к сознательной работе над собой по освобождению от культовой психологии. А чтобы читателю не казалось, что теперь-то он все знает о классике, напомню ему признание писателя, сделанное на склоне лет (2008 г.). Гранин писал, что, когда была советская жизнь, он не чувствовал себя советским человеком, а теперь очень часто чувствует. Вот так, читатель.

«Дай Бог, не вляпаться во власть», — молил Господа Евтушенко. Гранин не избежал искушения соблазном хождения во власть, сидел на игле близости к ней. Писательская и чиновничья карьеры шли долгие годы почти вровень. В разные годы он возглавлял Ленинградское отделение Союза писателей, был членом Ленинградского обкома КПСС, народным депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Ленсовета. Он входил в состав Президентского совета Б. Н. Ельцина. Видел в этом органе некое Знамение. Был членом исполнительного и наблюдательного совета Института Сороса.

Как общественно-политический деятель Гранин уклонялся от комментариев таких важнейших событий, как война в Афганистане, в Чечне, введение советских войск в Чехословакию (Евтушенко тогда написал: «Русский писатель Раздавлен русскими танками в Праге»). Он промолчал о Новочеркасской трагедии, о Чернобыле. Многое можно припомнить.

Внутриполитические взгляды Гранина иногда поражали своей неординарностью. Ему, например, нравилась идея превращения Петербурга в самостоятельный регион. Он выступал за независимость Чечни. Москву 1941 г. он считал не городом-героем, а городом бегства.

В 90-е Гранин пытался найти источник силы России в ее историческом прошлом С. Н. Полторак комментирует этот разворот писателя как «историческую алхимию». Образ Петра Великого в каком-то смысле занял в его сердце место Ленина.

В конце концов, пусть и с некоторым запозданием, Гранин все-таки разуверился в политиках — и политике как инструменте созидания. Понял, что всякая власть портит человека. Он нашел в себе силы освободиться от ее сакрализации, от сладкого, манящего притяжения.

* * *

Творчество Гранина в совокупности — это Новейший Завет: проповедь добра, милосердия, сострадания. Он, по существу, легализовал в СССР понятие «милосердие». В стране, где государство — это все, Общество милосердия, инициированное Граниным, высокому чиновнику не понравилось; он сказал писателю, что в стране милосердием занимается СОБЕС. Помощь частных лиц не требуется.

Милосердие, по Гранину, деятельность тех добрых чувств, которые пробудились в человеке. Сердцевину милосердия составляет сострадание. В блокаду чаще выживали люди, которые помогали другим. Это наблюдение писателя можно назвать законом милосердия . Когда человек протягивает руку, чтобы помочь другому, он прикасается к Божеству, говорил Уитмен.

В целом масштаб милосердия — показатель прогресса общества.

Гранин считал, что и культура отчасти измеряется уровнем доброты. В Д. С. Лихачеве он видел образ защитника культуры. Гранин был президентом Фонда Д. С. Лихачева.

Правда, сам Гранин не всегда «милость к падшим призывал». Он не протянул руку помощи Солженицыну, Бродскому (Ахматова говорила о Гранине: этот тот, кто погубил Бродского). Не до конца использовал свои возможности и в поддержке Зощенко.

О беспримерном мужестве Зощенко надо сказать отдельно. После знаменитого постановления ЦК партии о журналах «Звезда», «Ленинград» в 1946 г. Зощенко отправил письмо Сталину, в котором написал, что не может согласиться с критикой своих произведений. В 1954 г. английские студенты задали Ахматовой и Зощенко вопрос об их отношении к докладу Жданова. Ахматова ответила: согласна. Зощенко: не согласен. Зарубежная пресса тут же растиражировала заявление опального писателя. Писательское собрание в Ленинграде напоминало гражданскую казнь. Зощенко камня на камне не оставил на предъявленных ему обвинениях. Это была победа. Ясно было, что она дорого ему обойдется. Но цена его не занимала.

Так вот, Гранин решил выбить персональную пенсию опальному писателю. Пошел к первому секретарю Союза писателей. Тот ему в просьбе отказал. Надо бы было идти в ЦК КПСС. Но Гранин, как сам отмечает, отправил несколько писем и успокоился. Вроде бы, его совесть была чиста. И корил себя до самых последних дней.

Итоговая оценка всей своей жизни в целом : все, что я сделал, не перекрывает того, что я не сделал. Вот это и есть главный гра-нинский урок.

Но даже на уровне решенных дел он иногда поднимался на такую высоту планетарного гуманизма, осмыслить которую не удается ни головой, ни сердцем.

Напомню читателю: Гранин обосновал свое нравственное открытие Льва Толстого . Суть состоит в том, что военная часть «Войны и мира» лишена ненависти к французам. Толстой сумел во враге-оккупанте рассмотреть страдающего человека.

С этих же позиций Гранин предлагает взглянуть на немецких захватчиков 1941– 45 годов. Ключевые слова его выступления в Бундестаге: надо уметь прощать, но надо уметь и помнить.

Интересно, как отнеслась бы к этой миссии всепрощения мать-блокадница (из «Блокадной книги»), у которой от голода умерла дочь. Она кладет ее за окно. Труп замерзает, и этим мясом мать кормит оставшуюся дочь — чтобы та выжила. Возникает вопрос: эта мать или ее дочь, вскормленная телом сестры, способны простить оккупантам?

Часто приходится слышать, что Россия — страна Достоевского. А как, интересно, с точки зрения «слезы ребенка» оценить уничтожение миллионов людей, глумления над теми, кто остался в живых? А что бы сказали те, кто грудью своей закрывали фашистские дзоты?

Гранин откровенно пишет: мои танкисты не поняли бы меня. Автор рецензии тоже не понял. Более взвешенная и точная позиция у Высоцкого: «Не забыть бы тогда, Не простить бы и не потерять».

Гранин интересен тем, что рождает две мысли там, где была одна. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий» без Гранина не обойтись.

* * *

Гранин был скорее атеист, чем верующий. Тем интереснее его трактовка творчества. Сущность истинного художника, — писал Гранин в книге «Страх», — диктовка. Он превращается в писца, который записывает музыку, стихи, картину. Он исполняет Божественное веление.

Гранин как писатель впитал в себя постулат Библии «В начале было Слово». Дар слова дается не так-то просто. Во-первых, надо разгадать шифр небес о себе. Во-вторых, посвятить всю свою жизнь испытанию духовной жаждой. В романе «Вечера с Петром Великим» император был поражен рассказом немецкого философа Лейбница о том, как страдает брошенное в землю зерно, прежде чем произвести плод. У Гранина даже не страдание, а боль предшествовала рождению плода-книги.

К Гранину в полной мере относится известное изречение, что идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой. Он был первопроходцем в разработке темы нравственных исканий технической интеллигенции. Физика под его пером стала поэзией интеллектуальных открытий, а физики — героями нового времени. С. Н. Полторак подметил любопытную особенность писателя: он создавал не положительные образы, а любимые. И потому его герои жили отдельно от книги и оказывали влияние на общество. Едва ли не целое поколение «делало жизнь» с физиков. Вот типичный пример. Стопроцентный гуманитарий С. Н. Полторак, опьяненный его творчеством, выбрал дорогу инженера-электронщика.

Но вот прошло какое-то время и стало ясно, что технический прогресс — это очередная утопия человечества. И Гранин подводит итог трагическому заблуждению: «Великие творцы современной физики. Маги всесильной науки. Авторы уравнений и формул. Атомной бомбы… То был круг людей, которые когда-то привлекали меня. Они должны были изменить мир к лучшему… Теперь я смотрел на них без восхищения. С некоторой жалостью и разочарованием. Памятники несбывшихся надежд? Соавторы способа ликвидации человечества? Жертвы или герои?» [1].

Гранин ищет нового героя. На этот раз –в сфере естествознания. Речь идет не о специфике труда физиков и биологов, а об опасности науки без этического компаса, о неконтролируемом научном прогрессе как пути к апокалипсису. В свое время академик Н. Н. Моисеев ввел понятие экологического императива как совокупности ограничений, которые ученый не имеет право переступать ни при каких обстоятельствах (Маяковский ту же мысль выразил образно: если на ученого не надеть эстетический намордник, он перекусает все человечество).

Новые герои Гранина — носители гуманного светлого разума. Линия поведения таких, как биолог Любищев («Это странная жизнь»), генетик Тимофеев-Ресовский («Зубр»), определяла победу духа над материей. При этом писатель добавлял, что не может сказать, откуда произошел дух, но, все равно, развитие жизни есть непрерывная борьба этих двух начал. (Любопытная деталь из жизни Гранина. После операции он спросил хирурга: а что такое сердце? Вы столько сердец держали в руках. Хирург ответил: насос и больше ничего. Гранин усомнился: а откуда же выражения «сердечный человек», «бессердечный»? Конечный вывод Гранина: большому художнику дано видеть такие вещи, каких обычные люди не видят, даже неоткрытые звезды).

Д. Гранин стоял у истоков нового явления художественной жизни — вытеснения «литературы вымысла» «литературой факта». Оно получило название нон-фикшн. Рукописи не горят — фикшн (вымысел). Рукописи еще как горят — нон-фикшн (реальность жизни). В жанре нон-фикшн Д. Граниным написана совместно с А. Адамовичем «Блокадная книга».

И книга С. Н. Полторака написана языком нон-фикшн.

Важнейший культурный сдвиг произошел и с читателем. Он все больше погружается в мемуары, документальную прозу. Значит, надо очередной раз перестраивать книжные полки, приближать к читателю те из них, которые востребованы сегодня.

* * *

Сказано где-то: чернила ученого и кровь мученика имеют одинаковую ценность перед небом. С. Н. Полторак выстрадал свою книгу.

Каждой клеточкой ощущаешь ее пульс. Она убеждает читателя в том, что жизнь после смерти не заканчивается. Гранин ушел, чтобы остаться навсегда. Он и теперь живее всех живых. С ним можно встретиться в библиотеке, в саду, в фонде, которые носят его имя, постоять у его дома с мемориальной доской. Не сегодня так завтра будет сооружен памятник классику, культурно-просветительный центр его имени. Готовится юбилейное собрание сочинений.

С. Н. Полторак вместе с читателем воскрешает писателя, а он –воскрешает нас, помогает нам не расчеловечиться. Это достойный вклад в Год Гранина.

Vladimir Ye. TRIODIN

Towards an Understanding of “I Don’t Understand”

Список литературы На пути к пониманию "не понимаю"

- Полторак С. Н. Гранин. М.: Кучково поле, 2019.