Наборные пояса кочевников сяньбийского времени на Северном Алтае (по материалам комплекса Карбан I)

Автор: Серегин Н.Н., Демин М.А., Матренин С.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения наборных поясов из погребений сяньбийского времени некрополя Карбан I. Данный памятник, расположенный в Чемальском р-не Республики Алтай, исследовался в 1989-1990 гг. Элементы пяти наборных поясов (33 бляхи, 5 пряжек, 6 «блоков», 2 «наконечника-подвески») обнаружены в четырех непотревоженных мужских захоронениях (кург. 11, 27, 33, 39). Дано морфологическое описание функциональных и декоративных изделий в контексте их хронологической атрибуции с учетом известных аналогий в материалах памятников Алтая и сопредельных территорий последней четверти Iтыс. до н.э. - первой половины Iтыс. н.э. Сравнительный анализ характеристик сохранившихся элементов поясов позволил датировать их в рамках раннесяньбийского периода (II-III вв. н.э.). Судя по имеющимся данным, облик большей части рассматриваемых изделий у носителей булан-кобинской культуры Алтая сформировался под влиянием снаряжения хунну и сяньби. Зафиксированные in situ в захоронениях предметы стали основой для реконструкции нескольких вариантов наборных поясов, включавших редкие и ранее неизвестные модификации. Установлено, что разница состава гарнитур не связана с возрастом умерших мужчин и, по-видимому, отражает персональные предпочтения их владельцев. Изученные материалы подтверждают социальную значимость наборных поясов, большинство из которых были обнаружены в погребениях людей, имевших наиболее высокий статус в рамках локальной группы «булан-кобинцев», похороненных на некрополе Карбан I.

Алтай, сяньбийское время, некрополь, наборный пояс, реконструкция, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146538

IDR: 145146538 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.090-100

Текст научной статьи Наборные пояса кочевников сяньбийского времени на Северном Алтае (по материалам комплекса Карбан I)

Одной из основных составляющих снаряжения народов Евразии поздней древности, Средневековья и Нового времени являлся пояс, предназначавшийся для застегивания верхней одежды и крепления различных предметов. Результаты анализа сохранившихся элементов поясов, обнаруженных в ходе раскопок археологических комплексов, свидетельствуют об их значимости для уточнения датировки объектов, детализации представлений о хронологии памятников, реконструкции различных аспектов межкультурного взаимодействия и социальной организации конкретных групп населения. Разноплановый опыт исследования таких изделий представлен как в обобщающих монографиях, так и в многочисленных публикациях более узкой направленности.

Судя по результатам раскопок археологических памятников, наборные пояса выступали важной частью материальной культуры населения Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. Различные аспекты изучения этих изделий нашли отражение в серии работ. Одним из первых к их исследованию обратился В.Н. Добжанский, предложивший реконструкции поясов из некрополей Балыктыюль и Кок-Паш [1990, с. 26–27, табл. XVII, 1 ; XIX, 1 ]. Эти результаты учитывались при характеристике поясных гарнитур из комплекса Кок-Паш [Васютин, 2000] и в обобщенном виде представлены в книге, посвященной публикации материалов раскопок данного памятника [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 25–27]. В монографии В.И. Соенова и А.В. Эбеля приведено описание отдельных поясов из могильника Верх-Уймон, что позволило продемонстрировать некоторые особенности изделий из археологических объектов жужанского периода [1992, с. 53–55]. Опыт анализа деталей рассматриваемого элемента снаряжения алтайского населения представлен Ю.В. Тетериным [1995]. Ряд важных наблюдений о специфике конструкции поясов, относящихся к сяньбийскому времени на Северном Алтае, сделан А.Ю. Борисенко и Ю.С. Худяковым по материалам некрополя Улуг-Чолтух I [2004]. Хронологическая интерпретация и реконструкция наборных поясов хуннуского периода на основе анализа находок с памятника Яломан II на Центральном Алтае представлены в публикациях А.А. Тишкина и С.С. Матренина [Матренин, 2017, с. 99–102; Тишкин, Матренин, 2020]. В серии работ, посвященных материалам раскопок комплекса Сте-пушка, приведены результаты изучения рассматриваемого элемента снаряжения кочевников IV в. н.э. [Тишкин, Матренин, Кунгуров, 2015; Соенов, Константинов, Трифанова, 2018, с. 41–43; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 97–109].

Как показывает кратко охарактеризованный опыт исследований, комплексная реконструкция наборных поясов напрямую зависит от степени сохранности металлических, преимущественно железных, гарнитур, а также от тщательной фиксации расположения изделий в погребениях. При этом следует учитывать, что в отдельных случаях в могилу могли быть помещены неполные («символические») пояса, служившие выражением целого комплекта. Важным фактором о стается то, что значительная часть сформированной источниковой базы до сих пор не введена в научный оборот. Настоящая статья призвана отчасти заполнить данную лакуну путем публикации серии хорошо сохранившихся и достаточно тщательно зафиксированных находок из непотревоженных погребений некрополя Карбан I и реконструкции на их основе нескольких вариантов наборных поясов населения Северного Алтая сяньбийского времени.

Характеристика источников

Погребально-поминальный комплекс Карбан I расположен на левом берегу р. Катунь, в 1,7 км к северо-западу от с. Куюс Чемальского р-на Ре спублики Алтай (рис. 1). В 1989–1990 гг. на памятнике в рамках аварийных археологических работ экспедицией Барнаульского государственного педагогического института (ныне Алтайский государственный педагогический университет) под руководством

Рис. 1. Расположение погребально-поминального комплекса Карбан I.

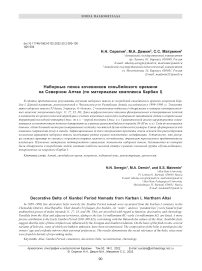

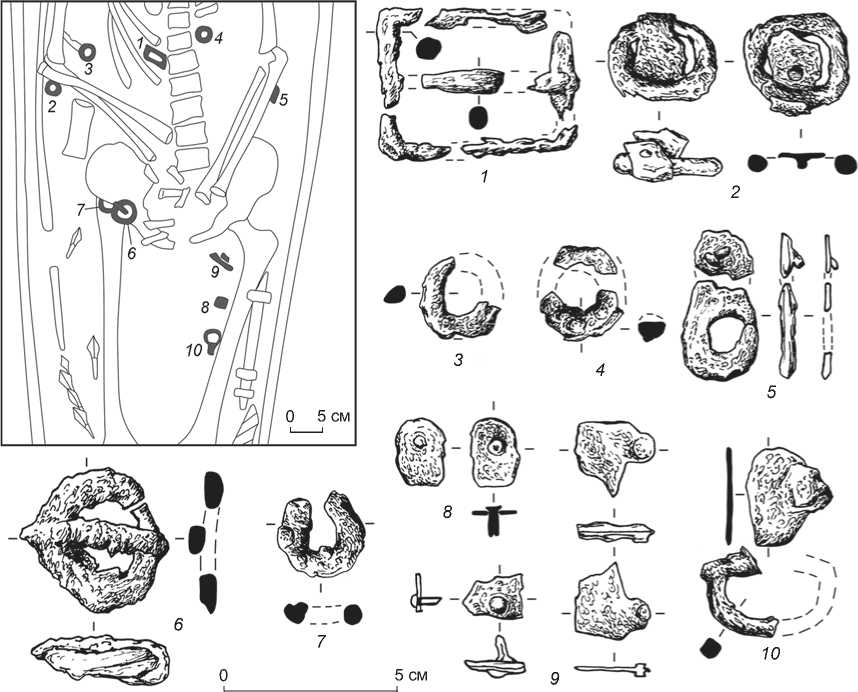

Рис. 2. Гарнитуры наборного пояса из кург. 11 ( 1 , 16-23 - железо; 2-15 , 24 - цветной металл).

М.А. Демина раскопана серия погребений булан-кобинской культуры [Серегин, Демин, Матренин, 2021]. Металлические гарнитуры наборных поясов зафиксированы in situ в четырех мужских захоронениях. Последовательная расчистка обнаруженных изделий с сохранением на месте всех находок до и после извлечения ко стей посткраниальных скелетов позволила установить порядок их размещения от пряжки до предполагаемого окончания ремня. Далее приведено описание выявленных комплектов и представлены сведения, важные для осуществления реконструкции поясов.

Курган 11. Наборный пояс включает большое количество металлических изделий, расчищенных преимущественно выше тазовых костей умершего мужчины 25-35 лет*. Расположение сохранившихся предметов передавало контур полностью истлевшего кожаного ремня. На поясничном позвонке лежала железная пряжка с подвижным язычком (рис. 2, 1), обращенная дужкой в левую сторону В 6 см от нее обнаружены семь бронзовых блях в виде обойм (рис. 2, 2-8) и две железные бляхи-накладки со шпеньком (рис. 2,16, 17), которые украшали правую половину пояса спереди. При снятии скелета в области центра спины зафиксирована железная бляха-полуобой- ма (рис. 2, 18). Выше левого крыла таза находилась крупная железная бляха-накладка (рис. 2, 20), которая перекрывала бронзовую бляху-обойму (рис. 2, 9). Судя по размерам накладки и сохранившимся шпенькам по углам, ширина кожаной основы пояса на большинстве участков составляла 3,5 см. В проекции изгиба ремня у левого бока человека располагались бронзовая бляха-обойма (рис. 2, 10) и железная бляха-полуобойма с подвижным кольцом (рис. 2, 21). Левую половину ремня спереди декорировали четыре бронзовые бляхи-обоймы (рис. 2, 11–14) и две железные бляхи-накладки (рис. 2, 22, 23). Ниже обозначенного скопления изделий найден железный «блок» в виде кольца (рис. 2, 19), который, вероятно, висел на коротком ремешке. Протяженность несохранив-шейся кожаной основы между крайними металлическими предметами по бокам составляла не менее 34 см. К деталям пояса, по-видимому, относятся также бронзовые бляха-накладка, зафиксированная под правой бедренной костью (рис. 2, 15), и ложечковидный «наконечник-подвеска», найденный между костями ног (рис. 2, 24). Данные предметы, вероятнее всего, крепились к длинным свисающим вниз ремешкам.

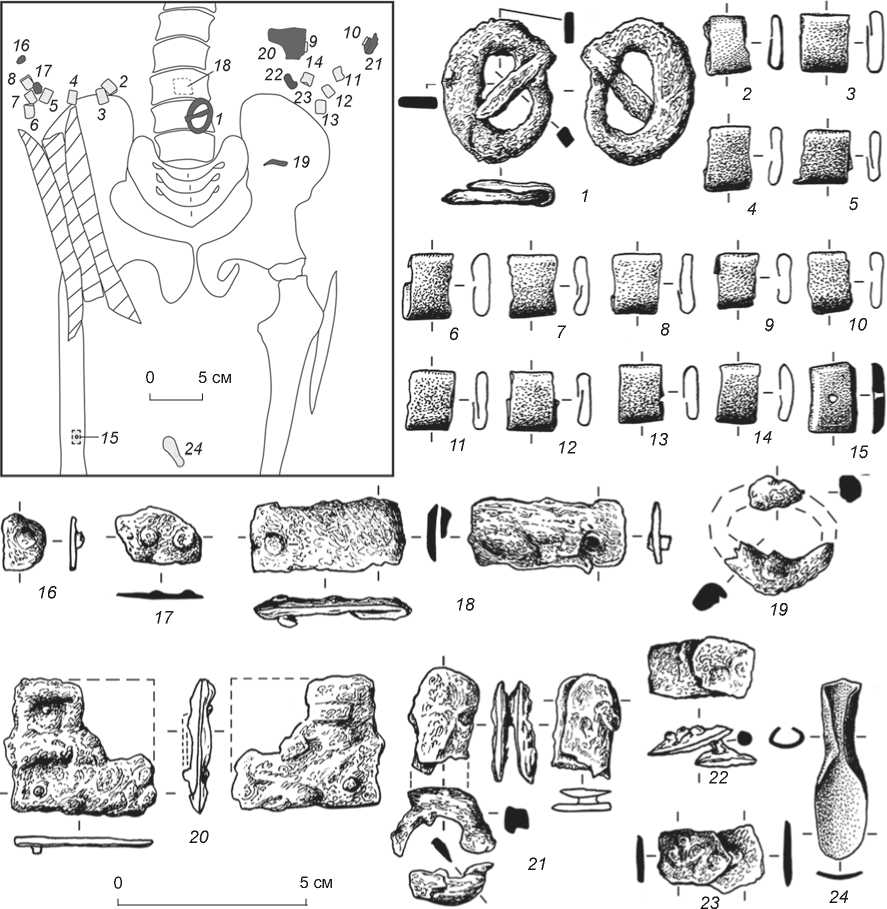

Курган 27. Железные детали наборного пояса находились в основном у тазовых костей умершего мужчины зрелого возраста. Подвижноязычковая пряжка (рис. 3, 1) лежала на правом крыле таза и была направлена дужкой налево. В 15 см от нее, в области правого бока человека, обнаружены две железные бляхи-накладки (рис. 3, 2, 3). У левого крыла таза, в проекции бокового изгиба ремня, зафиксированы «блок» округло-трапециевидной формы (рис. 3, 4) и бляха-полу- обойма с подвижным кольцом (рис. 3, 5), к которому подвешивались каменный оселок и плеть с костяной рукоятью. Кроме того, в состав пояса входили железная бляха-накладка в виде четырехлепестковой розетки (рис. 3, 6) и костяной ложечковидный «наконечник-подвеска» (рис. 3, 7).

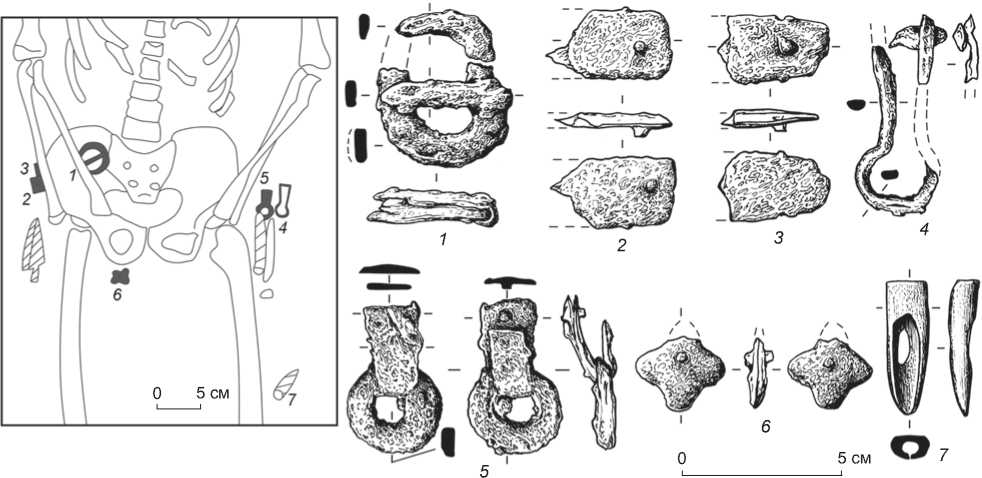

Курган 33. В погребении мужчины 35–45 лет находились простой и наборный пояса. Последний лежал в области живота умершего человека. Он представлен следующими железными предметами: прямоугольной пряжкой с подвижным язычком (рис. 4, 1 ), ориентированной дужкой налево; кольцевым «блоком» (рис. 4, 3 ), найденным у локтевого сустава правой руки и крепившимся к ремню, вероятно, с помощью подвижной кожаной петли; двумя прямоугольными бляхами-накладками со шпень-ковым креплением (рис. 4, 4 , 5 ), размещавшимися на поясе сзади почти по центру спины; бляхой-полуобоймой с подвижным кольцом (рис. 4, 6 ), находившейся у левого локтя в проекции бокового изгиба ремня. Расстояние между крайними, симметрично расположенными по бокам изделиями свидетельствует о том, что длина ремня по спине составляла приблизительно 30 см, участка спереди на правой половине туловища – ок. 16 см, а на левой – не менее 25 см. Простой пояс размещался ниже таза и имел подвижноязычковую овальную пряжку, обращенную дужкой на левую сторону (рис. 4, 2 ).

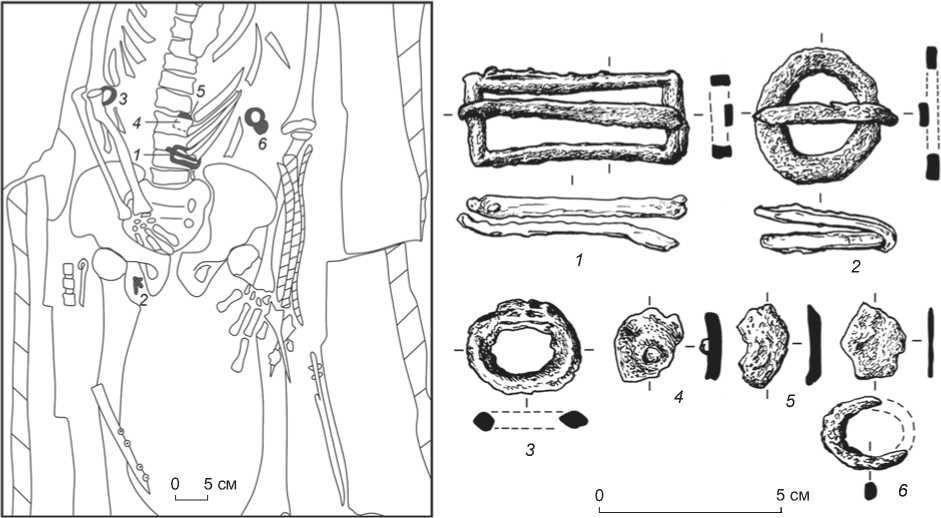

Курган 39. В погребении мужчины 35–50 лет расчищены железные гарнитуры двух наборных поясов. Детали «верхнего» пояса находились в области живота умершего. На ребрах правой половины грудной клетки лежала прямоугольная пряжка с подвиж-

Рис. 3. Гарнитуры наборного пояса из кург. 27 ( 1–6 – железо; 7 – кость).

Рис. 4. Железные гарнитуры наборного пояса из кург. 33.

Рис. 5. Железные гарнитуры наборных поясов из кург. 39.

ным язычком, направленная дужкой в левую сторону (рис. 5, 1 ); около локтевого сустава правой руки – бляха-полуобойма с подвижным кольцом (рис. 5, 2 ) и костяной предмет, являвшийся, вероятно, застежкой. В 8 см от бляхи обнаружен кольцевой «блок» (рис. 5, 3 ). Похожее изделие расчищено под скелетом в области центра спины (рис. 5, 4 ). Под костями предплечья левой руки в проекции бокового изгиба ремня располагалась бляха с неподвижным кольцом (рис. 5, 5 ). Судя по локализации крайних металлических деталей, длина ремня со стороны спины составляла не менее 34–38 см. Сохранившиеся металлические элементы второго пояса зафиксированы в нижней части тазовых костей и с внутренней стороны левой бедренной. Пряжка с подвижным язычком и овальной рамкой (рис. 5, 6 ) размещалась на правом крыле таза. Почти вплотную справа от нее лежал «блок» в виде кольца (рис. 5, 7 ). На значительно протяженном участке ремня, соответствующем спине и области левого бокового изгиба, металлические гарнитуры отсутствовали. С внутренней стороны левой бедренной кости найдены две бляхи-накладки разного размера со шпеньковым креплением (рис. 5, 8 , 9 ), а также бляха-полуобойма с подвижным кольцом (рис. 5, 10 ). Данные предметы декорировали переднюю левую половину ремня. Имеются основания предполагать, что «нижний» наборный пояс был помещен в могилу расстегнутым.

Большая часть зафиксированных элементов поясных наборов имеет хорошую и удовлетворительную сохранность. Это позволяет полноценно изучить их типологически важные морфологические характеристики и сопоставить с известными материалами из других некрополей булан-кобинской культуры Алтая, а также с данными, полученными в ходе раскопок археологических памятников последней четверти I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э. в Центральной, Северной и Средней Азии.

Анализ материалов

Важным аспектом анализа элементов наборных поясов из погребений некрополя Карбан I является их развернутая морфологическая характеристика в контексте хронологической атрибуции изделий. Исследованные наборные пояса застегивались с помощью железных пряжек с подвижным язычком, закрепленным на основании рамки без щитка. Среди них экземпляры овальной формы из кург. 11, 27 и 39 (см. рис. 2, 1 ; 3, 1 ; 5, 6 ) являлись наиболее распространенной модификацией поясных застежек носителей булан-кобинской культуры Алтая во II–V вв. н.э. [Матренин, 2017, с. 30–31, 43]. Пряжка с укороченной прямоугольной рамкой, найденная в кург. 39

(см. рис. 5, 1 ), имеет широкий период бытования – от I в. до н.э. до первой половины IV в. н.э. [Там же, с. 43]. Прямоугольная пряжка с вытянутым по горизонтали корпусом из кург. 33 (см. рис. 4, 1 ) обнаруживает датированные аналогии в материалах ранне-сяньбийского времени (конец I – начало III в. н.э.) из Юго-Восточного Забайкалья и Тувы [Мандельштам, Стамбульник, 1992, табл. 81, 41 ; Яремчук, 2005, рис. 97, 3 ; 102, 4, 8 ] и относится к достаточно редким образцам снаряжения скотоводов Алтая конца I – IV в. н.э. [Матренин, 2017, с. 31, 43; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 76, табл. 17, 8–9 ].

У всех поясов из погребений комплекса Карбан I имелись металлические бляхи, количество которых в комплектах значительно варьировало – от 4 до 20. Изучение изделий данного функционального назначения (суммарно 33 экз.) по сочетанию изменчивых параметров (способ крепления к ремню, конструкция корпуса, наличие/отсутствие колец и особенности их соединения с бляхой, форма лицевой части, размеры предмета) позволяет сделать следующие выводы.

Железные бляхи-накладки в виде прямой или слегка согнутой пластины подквадратной и прямоугольной формы разного размера без колец, крепившиеся к ремню с помощью одного или нескольких вставных шпеньков (см. рис. 2, 16 , 17 , 20 , 22 , 23 ; 3, 2 , 3 ; 4, 4 , 5 ; 5, 8 , 9 ), имеют многочисленные аналогии в снаряжении сяньби конца I – IV в. н.э. [Яремчук, 2005, рис. 96, 6 ; 97, 4 , 7 ; 99, 1 , 2 , 5–7 , 10 ]. С сянь-бийским же влиянием связано распространение данных изделий у кочевников Тувы II–IV вв. н.э. [Дьяконова, 1970, табл. XII, 9 ; Памятники…, 2010, с. 61, 65; и др.]. На Алтае такие бляхи являлись результатом местного развития ременных гарнитур, имеющих в своей основе подражания сяньбийским образцам [Тишкин, Матренин, Кунгуров, 2015, с. 128]. Принимая во внимание представленные аналогии и тенденцию некоторого «запаздывания» археологических материалов региона относительно памятников сяньби, появление таких поясных блях-накладок у булан-кобинского населения предпочтительно датировать в рамках II в. н.э. Подобные железные изделия широко использовались на Алтае до середины I тыс. н.э., демонстрируя «доживание» отдельных экземпляров в материальной культуре тюрок второй половины V – VI в. н.э. [Илюшин, 2000, рис. V, 10 ].

Железные накладные бляхи, представляющие собой полуобойму с подвижным кольцом на нижней стороне корпуса (суммарно 5 экз.) (см. рис. 2, 21; 3, 5; 4, 6; 5, 2, 10), впервые появились в Центральной Азии у сяньби Восточного Забайкалья (конец I – начало III в. н.э.) и населения Тувы (II–IV вв. н.э.) [Дьяконова, 1970, табл. XI, 13–24, 47; XII, 5–7, 23–28; Николаев, 2000, рис. 1, 4, 6, 10; 3, 4, 12; Яремчук, 2005, рис. 96, 5]. На Алтае данные поясные бляхи массово присутствуют в снаряжении «булан-кобинцев» на протяжении II–V вв. н.э. [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А, 2003, рис. 6, 29–31; 11, 25–27; 13, 12–13; Матренин, 2017, с. 75; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 89–90].

Железная бляха в виде прямоугольной согнутой в полуобойму пластины без колец (см. рис. 2, 18 ) относится к элементам снаряжения, точные аналогии которым в памятниках булан-кобинской культуры Алтая нам неизвестны. В качестве сравнения можно указать на железные экземпляры с предположительно утраченными кольцами и бронзовую узкую бляху из погребений IV в. н.э. комплекса Степушка [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, табл. 19, 13 ; рис. 40, 11–13 ]. Появление блях данного типа можно рассматривать в контексте генезиса пряжек с подвижными пластинчатыми щитками-полуобоймами, а также похожих по конструкции наконечников ремней из памятников Алтая, датирующихся не ранее конца II в. н.э.

Железная бляха с неподвижным кольцом на короткой стороне овально-прямоугольного корпуса (см. рис. 5, 5 ) имеет аналогии в ременных гарнитурах из хуннуских памятников конца I в. до н.э. – I в. н.э. [Коновалов, 1976, табл. ХIII, 1 , 2 , 4–7 ; Миллер и др., 2008, рис. 8; и др.]. На Алтае железные бляхи-накладки с неподвижным кольцом встречаются довольно редко и датируются в широких рамках II–V вв. н.э. [Матренин, 2017, с. 64, 74].

Железная розетковидная бляха со шпеньковым креплением (см. рис. 3, 6 ) не имеет аналогий в материалах булан-кобинской культуры. Своей формой она напоминает полихромные бляхи хунну Монголии и Забайкалья конца I в. до н.э. – I в. н.э. [Коновалов, 1976, табл. XIX, 19 ; Ерөөл-Эрдэнэ, Гантулга, 2008, зур. 244, 248, 251, 278, 287].

Выразительна серия поясных блях из цветного металла (кург. 11), весьма редко встречающихся на Алтае в памятниках первой половины I тыс. н.э. Оригинальными являются 13 экз., представляющих собой пло ские подквадратные бронзовые пластины, сложенные в обойму и не имеющие каких-либо фиксирующих элементов (см. рис. 2, 2–14). Данные изделия размещались близко друг к другу посередине ремня, ширина которого составляла 3,5 см. На поясе бляхи крепились, по-видимому, путем продевания в узкие горизонтальные прорези в кожаном ремне и плотного прижатия к нему лицевой и тыльной частей корпуса. Большую вероятность именно такого способа крепления подтверждают материалы булан-кобинского могильника сяньбийско-жужанского времени Степуш-ка (Центральный Алтай), где in situ была обнаружена бронзовая бляха-полуобойма с остатками кожаной основы. Около верхнего края ремня имелась небольшая горизонтальная прорезь, куда пропускалась согнутая пластина, располагавшаяся несомкнутой стороной вниз и фиксировавшаяся с помощью вставного шпенька [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 99, табл. 19, 13, рис. 77, 13].

В составе поясных гарнитур булан-кобинской культуры Алтая бронзовые бляхи-обоймы обнаружены впервые. С учетом археологического возраста погребения, в котором они найдены, рассматриваемые находки датированы нами предварительно в рамках II–III вв. н.э. В типологическом отношении их можно рассматривать как один из прототипов близких, но более поздних (III–IV вв. н.э.) поясных блях-полуобойм со шпеньковым креплением [Матренин, 2017, с. 78– 79; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 91].

Бронзовая бляха-накладка в виде прямой четырехугольной пластины, крепившаяся к ремню с помощью вставного шпенька (см. рис. 2, 15 ), по своим морфологическим параметрам не имеет аналогий в материалах памятников хуннуского времени, что определенно указывает на ее датировку не ранее II в. н.э. Изготовление таких блях носителями булан-кобинской культуры связано с похожими железными модификациями, распространение которых в регионе отражает влияние традиций сяньби. Наиболее близкие ей, но не идентичные и, вероятно, более поздние экземпляры найдены в погребениях могильников Ба-лыктыюль (середина III в. н.э.) и Степушка (IV в. н.э.) [Сорокин, 1977, рис. 6, 9–10 ; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, c. 90, табл. 19, 9 ].

Наборные пояса из кург. 11 и 27 были снабжены «наконечниками-подвесками», крепившимися на окончания свободно свисающих ремешков. Бронзовый вкладышевый экземпляр в виде цельной трубочки-втулки со срезанным ложечковидным передним краем (носиком), имеющий язычковидную в плане форму (см. рис. 2, 24 ), находит аналогии в материалах памятников центральноазиатских хунну конца I в. до н.э. – I в. н.э. [Ерөөл-Эрдэнэ, Гантулга, 2008, зур. 13; Brosseder, 2011, fig. 50, 36 ]. Он более поздний относительно литых образцов с прорезной втулкой, получивших распространение у народов Северной Азии под влиянием хунну во II–I вв. до н.э. [Матвеева, 1994, рис. 58, 21 ; Савинов, 2009, табл. XXIV, 44 ; XXV, 3–4 ; XLVII, 14–15 ; Кузьмин, 2011, табл. 40, 22–24 ; 74, 3 , 4 , 24 , 29 ; 89, 16–17 ; Leus, 2011, fig. 20, 3 ; Бородов-ский, Ларичев, 2013, с. 85, 95, 98; рис. 16, 1 , 2 ; 31, 17 , 18 ; 33, 8 , 18 ; 38, 4 , 8 ]. Материалы некрополя Карбан I свидетельствуют о том, что верхняя хронологическая граница бытования вкладышевых наконечников рассматриваемого типа у населения Алтая приходится на II–III вв. н.э.

Ременной «наконечник-подве ска» в виде цельной ко стяной трубочки со срезанным ложечковидным передним краем, имеющим килевидный абрис (см. рис. 3, 7), близок по своим характеристикам изделиям из памятников булан-кобинской культуры, да- тируемым преимущественно в рамках II в. до н.э. – I в. н.э. (Чендек, Пазырык, Усть-Эдиган, Яломан II) и реже II–III вв. н.э. (Бош-Туу I) [Сорокин, 1977, рис. 10, 1; Мамадаков, 1990, рис. 65, 15; Соенов, Эбель, 1992, рис. 21, 2; и др.].

Три наборных пояса с памятника Карабан I были оснащены железными «блоками» в виде небольших колец округлой или овальной формы без фиксирующих элементов (см. рис. 2, 19; 4, 3; 5, 3, 4, 7). Их количество в комплектах варьировало от одного до трех, вероятно, эти «блоки» использовались для соединения, стягивания ремней, а также для подвешивания к ним каких-то вещей (плетей, оселков, сумочек, футляров). Они могли крепиться к подвижной кожаной петле или свободно свисающему портупейному ремешку. Похожие детали поясной гарнитуры получили распространение у «булан-кобинцев» во II–V вв. н.э. [Матренин, 2017, с. 94–95; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 94, 96]. За пределами Алтая они наиболее многочисленны стадии белобомского этапа булан-кобинской культуры Алтая (II – первая половина III в. н.э.).

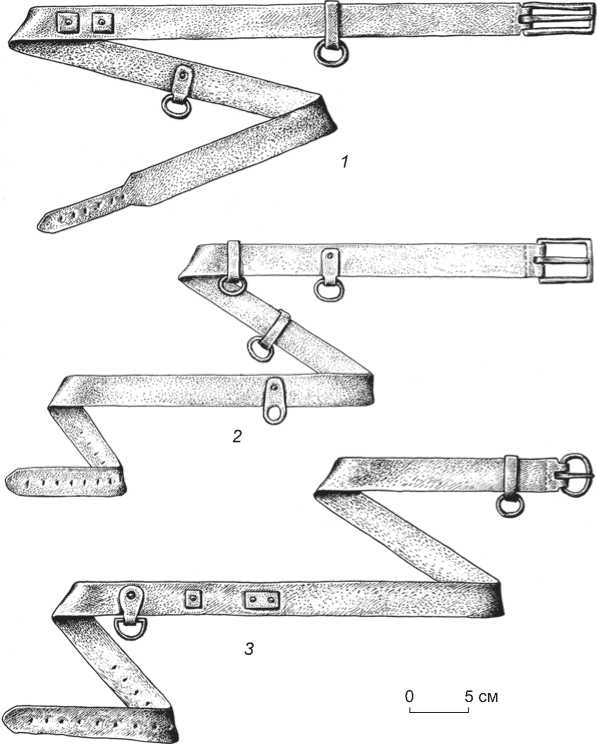

Несмотря на то что ни в одном погребении не сохранилась кожаная основа ремня, особенности размещения найденных in situ деталей относительно костей посткраниальных скелетов людей позволяют выполнить графическую реконструкцию наборных поясов. При ее осуществлении нами учитывался ряд процедурно-методических аспектов. Во-первых, при анализе данных о порядке расположения деталей значение имела как можно более точная фиксация расстояния между ними. Во-вторых, в захоронениях могли присутствовать отдельные части поясов, представляющие собой символическое выражение целого набора. В-третьих, интерпретация функционального назначения некоторых изделий не всегда однозначна.

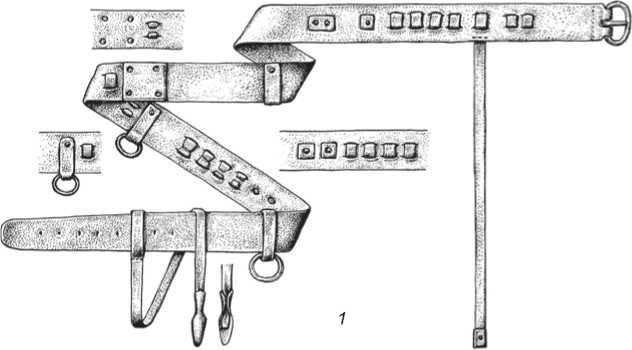

Наиболее сложным по со ставу и оригинальным был наборный пояс из кург. 11 (рис. 6, 1). Реконструируемый комплект имел основной ремень с же- у кочевников Тувы в III–IV вв. н.э. [Kenk, 1984, Abb. 29, F, 8; 33, B, 2; 35, E, 1; 38, D, 3, J, 2, К, 3; 41, А, 8; 42, А, 17; Николаев, 2000, с. 70–71].

Железный округло-трапециевидный «блок» из кург. 27 (см. рис. 3, 4 ) не имеет аналогий в известных коллекциях предметов из памятников булан-кобинской культуры Алтая. Он может быть датирован в широких рамках сяньбийского времени (II – первая половина IV в. н.э.). При этом следует отметить, что своей формой рассматриваемое изделие напоминает Т-образные пряжки и распределители ремней, получившие распространение на Алтае в III–V вв. н.э. [Матренин, 2017, с. 44–45, 50, 53, 54, 93; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 79–80].

Обсуждение результатов

Изучение гарнитур наборных поясов (4 пряжки, 33 бляхи, 5 «блоков», 2 наконечника) из некрополя Кар-бан I позволяет прийти к заключению, что большинство изделий появилось у населения Алтая не ранее II в. н.э. и являлось местной переработкой образцов снаряжения хунну и сяньби. По результатам сравнительного анализа рассматриваемые находки можно отнести к первой

Рис. 6. Реконструкция наборных поясов из кург. 11 ( 1 ) и 27 ( 2 ).

лезной овальнорамчатой пряжкой, 14 бронзовыми бляхами-обоймами, пятью железными бляхами-накладками и двумя железными бляхами-полуобоймами, в т.ч. с подвижным кольцом. К его правой части присоединялся длинный (ок. 29 см) подвесной ремешок с бронзовой бляхой-накладкой, к левой – два подвесных ремешка, к одному (длиной ок. 6 см) из которых крепился железный «блок», а к другому (длиной примерно 30 см) – бронзовый ложечковидный «наконечник-подвеска». Максимальная ширина пояса составляла 3,5 см. Ремень пропускался в приемную прорезь слева направо. В погребениях булан-кобинской культуры Алтая такой пояс найден впервые.

Наборный пояс из кург. 27 (рис. 6, 2 ) застегивался с помощью овальнорамчатой пряжки и имел различные декоративно-функциональные элементы основного (две бляхи-накладки, «блок» округлотрапециевидной формы, бляха-полуобойма с подвижным кольцом) и подвесных (бляха-накладка в виде розетки, костяной «наконечник-подвеска») ремешков. Ремень пропускался в приемную прорезь пряжки слева направо. Точные аналогии дан-

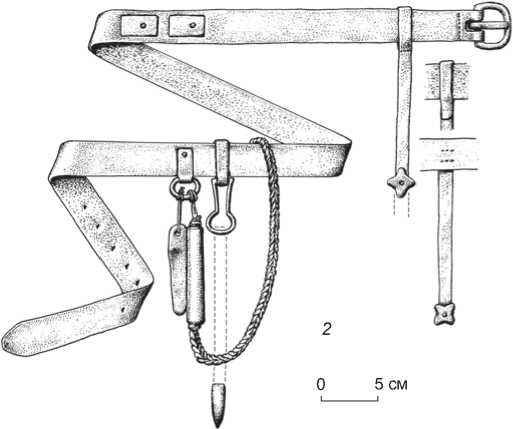

Рис. 7. Реконструкция наборных поясов из кург. 33 ( 1 ) и 39 ( 2 , 3 ).

ному комплекту в археологиче ских материалах Алтая нам неизвестны.

Наборный пояс из кург. 33 (рис. 7, 1 ) оказался самым простым: имел прямоугольную пряжку, бляху-полуобойму с подвижным кольцом, две четырехугольные бляхи-накладки и кольцевой «блок». Ремень в пряжке застегивался на левую сторону. Его ширина предположительно была ок. 2,0–2,5 см. Аналогии такому поясу зафиксированы на Алтае в материалах памятников II–V вв. н.э. [Матренин, 2017, с. 111].

В кург. 39 находились два наборных пояса. «Верхний» (рис. 7, 2 ) имел железную гарнитуру (прямоугольная пряжка, пара блях с кольцами по бокам и два кольцевых «блока» на спине) и был шириной ок. 2,0– 2,5 см. Ремень в пряжке застегивался на левую сторону. Похожий комплект находился в погребении булан-кобинской культуры IV в. н.э. на могильнике Степушка [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, c. 98– 99, табл. 24, II ]. «Нижний» наборный пояс (рис. 7, 3 ) также имел только железные элементы (овальнорам-чатая пряжка, «блок», две бляхи-накладки и бляха-полуобойма с подвижным кольцом) и ширину 2,0–

2,5 см. Ремень застегивался на левую сторону. Близкие по комплектации пояса обнаружены на Алтае в комплексах сяньбийского (Айрыдаш I, Булан-Кобы IV) и жужанского (Верх-Уймон, Дялян, Яломан II) времени [Матренин, 2017, с. 111].

Редкий состав гарнитур наборных поясов из кург. 11, 27 и 39 может свидетельствовать о том, что они существовали сравнительно короткий период в рамках II – первой половины III в. н.э. Разница в комплектах деталей не обнаруживает связи с возрастом умерших мужчин и, по-видимому, отражает персональные предпочтения их владельцев.

Изученные материалы подтверждают социальную значимость наборных поясов, большинство из которых найдено в погребениях мужчин с многочисленным сопроводительным инвентарем (прежде всего предметы вооружения и орудия труда), имевших более высокий статус в социально-имущественной стратификации локальной группы «бу-лан-кобинцев», похороненных на некрополе Карбан I.

Заключение

Введение в научный оборот и разноплановое изучение находок (пряжки, бля- хи, «блоки», «наконечники-подвески») из погребений некрополя Карбан I позволили представить общие, особенные и единичные характеристики оформления наборных поясов населением Северного Алтая в первой половине I тыс. н.э. Результаты анализа и хронологической атрибуции гарнитур свидетельствуют о том, что эволюция таких изделий во II–III вв. н.э. у носителей булан-кобинской культуры Алтая происходила под влиянием снаряжения центральноазиатских кочевников. Показательным является качественное и количественное разнообразие функциональных и декоративных элементов поясов, в т.ч. присутствие среди них образцов, не имеющих аналогий в материалах булан-кобинской культуры. Датировка некоторых типов изделий в рамках сяньбийского времени может быть скорректирована с учетом археологического возраста закрытых комплексов, в которых они были найдены.

Обнаружение предметов в могилах in situ позволило выполнить достаточно объективную графическую реконструкцию нескольких разновидностей наборных поясов, в т.ч. редких и ранее неизвестных модификаций. Разница состава гарнитур отражает персональные предпочтения их владельцев. Наборные пояса происходят из погребений, содержавших самый многочисленный инвентарь среди раскопанных на некрополе Карбан I мужских захоронений. Данное наблюдение подчеркивает более высокое положение этих индивидов в социально-имущественной стратификации локальной группы «булан-кобинцев» сянь-бийского времени.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 20-18-00179). Обработка материалов раскопок некрополя Карбан I проведена в рамках программы стратегического академического лидерства ФГБОУ ВО АлтГУ.

Список литературы Наборные пояса кочевников сяньбийского времени на Северном Алтае (по материалам комплекса Карбан I)

- Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III– VII века). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 224 с.

- Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Наборные пояса кочевников Эдигана в сяньбийский период // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – Т. X, ч. 1. – С. 194–199.

- Бородовский А.П., Ларичев В.Е. Июсский клад (каталог коллекции). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – 120 с.

- Васютин А.С. Защитно-портупейные пояса предкудыргинского времени Восточного Алтая // Пятые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. – Омск: Ом. гос. ун-т, 2000. – С. 24–25.

- Добжанский В.Н. Наборные пояса кочевников Азии. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1990. – 174 с.

- Дьяконова В.П. Большие курганы-кладбища на могильнике Кокэль (по результатам раскопок за 1963, 1965 гг.) // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. – Л.: Наука, 1970. – Т. III. – С. 80–209.

- Ерөөл-Эрдэнэ Ч., Гантулга Ж. Умард хуннүгийн язгууртны нэгэн булшны судалгаа // Археологийн судлал. – 2008. – Боть VI (XXVI). – Т. 149–189 (на монг. яз.).

- Илюшин А.М. Могильник Кудыргэ и вопросы древнетюркской истории Саяно-Алтая // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2000. – С. 157–169.

- Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. – 221 с.

- Кузьмин Н.Ю. Погребальные памятники хунно-сяньбийского времени в степях Среднего Енисея: тесинская культура. – СПб.: Айсинг, 2011. – 456 с.

- Мамадаков Ю.Т. Культура населения Центрального Алтая в первой половине I тыс. н.э.: дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 1990. – 317 с.

- Мандельштам А.М., Стамбульник Э.У. Гунно-сарматский период на территории Тувы // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. – М.: Наука, 1992. – С. 196–205.

- Матвеева Н.П. Ранний железный век Приишимья. – Новосибирск: Наука, 1994. – 152 с.

- Матренин С.С. Снаряжение кочевников Алтая (II в. до н.э. – V в. н.э.). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2017. – 142 с.

- Миллер Б.К., Оллард Ф., Эрдэнэбаатор Д., Ли К. Погребальный комплекс сюнну: раскопки могильника Гол Мод-2 (Монголия, 2002–2005 гг.) // Археол. вести. – 2008. – Вып. 15. – С. 55–71.

- Николаев Н.Н. Поясные наборы могильника Кокэль // Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2000. – С. 70–85.

- Памятники кокэльской культуры Тувы: материалы и исследования. – СПб: ЭликСис, 2010. – 252 с.

- Савинов Д.Г. Минусинская провинция хунну (по материалам археологических исследований 1984–1989 гг.). – СПб.: ИИМК РАН, 2009. – 226 с.

- Серегин Н.Н., Демин Д.А., Матренин С.С. Объекты сяньбийского времени комплекса Карбан I (Северный Алтай) // Народы и религии Евразии. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 81–91.

- Соенов В.И., Константинов Н.А., Трифанова С.В. Могильник Степушка-2 в Центральном Алтае. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2018. – 242 с.

- Соенов В.И., Эбель А.В. Курганы гунно-сарматской эпохи на Верхней Катуни. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. пед. ин-т, 1992. – 116 с.

- Сорокин С.С. Погребения эпохи «Великого переселения народов» в районе Пазырыка // АСГЭ. – 1977. – Вып. 18. – С. 57–67.

- Тетерин Ю.В. Поясные наборы гунно-сарматской эпохи Горного Алтая // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1995. – С. 131–135.

- Тишкин А.А., Матренин С.С. Воинские пояса кочевников Алтая хуннуского времени из могильника Яломан II // Культурное наследие в контексте традиционных и междисциплинарных исследований: мат-лы Междунар. науч. круглого стола, 28–30 марта 2019 г., г. Пенджикент. – Душанбе: Дониш, 2020. – С. 43–58.

- Тишкин А.А., Матренин С.С., Кунгуров А.Л. Наборные пояса кочевников Алтая эпохи Великого переселения народов из памятника Степушка I // РА. – 2015. – № 1. – С. 121–135.

- Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В. Алтай в сяньбийско-жужанское время (по материалам памятника Степушка). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2018. – 368 с.

- Яремчук О.А. Могильник Зоргол-1 – памятник хунно-сяньбийской эпохи Степной Даурии: дис. … канд. ист. наук. – Чита, 2005. – 296 с.

- Brosseder U. Belt plaques as an indicator of East-West relations in the Eurasian Steppe at the turn of the Millennia // Xiongnu Archaelogy: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia. – Bonn: Universität Bonn, 2011. – Р. 349–424.

- Kenk R. Das Gräberfeld der hunno-sarmatische Zeit von Kokel‘, Tuva, Süd-Sibirien: AVA-Materialien. – München: Verl. C.H. Beck, 1984. – 202 S.

- Leus Р. New find from the Xiongnu period in Central Tuva: Preliminary communication // Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia. – Bonn: Universität Bonn, 2011. – Р. 515–536.