Наборные пояса редикарского типа в средневековых могильниках поволжских финнов

Автор: Зеленцова О.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются поясные наборы, украшенные металлическими накладками с узелковым бордюром, которые по месту первой находки обозначены нами как редикарские. Они считаются маркерами движения венгров в Панонию. В статье обсуждаются вопросы о том, когда и каким образом такие и близкие к ним пояса попадали в среду поволжских финнов бассейна нижней Оки. Поиск аналогов и их картографирование позволили установить, что основной ареал аналогичных поясов совпадает с территорией Прикамья и Предуралья, которая ассоциируется с уграми. Выявлено стилистическое сходство в оформлении изучаемых поясов, предметов иранской торевтики и культового литья Пермского Предуралья и Зауралья. На основании данных о наличии в Камском Предуралье торгово-ремесленных поселений с ювелирными мастерскими и запасов серебра сделано предположение о том, что серебряные пояса редикарского типа поступали в Поволжье именно из этого региона. Подробно рассматривается хронологическая принадлежность находок. Определено время распространения редикарских поясов - первая половина X в. Установлено, что в Нижнем Поочье, как и в Предуралье и Прикамье, эти пояса присутствуют в богатых воинских захоронениях. К мордве редикарские пояса поступали по Волжско-Камскому торговому пути, который связывал территории от Предуралья до Скандинавии. Появление этих поясов в Цнинских могильниках свидетельствует о вовлеченности поволжских финнов в общие процессы формирования раннегосударственных институтов на рубеже тысячелетий.

Средневековье, поволжские финны, угорские племена, поясные наборы, могильники, редикарский клад

Короткий адрес: https://sciup.org/145145939

IDR: 145145939 | УДК: 903.24 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.060-068

Текст научной статьи Наборные пояса редикарского типа в средневековых могильниках поволжских финнов

Одной из особенностей расположенных в бассейне нижней Оки могильников поволжских финнов конца I – начала II тыс. н.э. является многочисленность воинских захоронений, в которых найдены богато украшенные наборные пояса. Этот атрибут мужского костюма традиционно считается маркером принадлежности погребенного к воинскому сословию, а состав поясного набора, количе ство накладок, наличие подвесных ремешков и пр. – показателями ранга и статуса воина в обществе или в воинской иерархии. Специалисты относят пояса, как правило, к надэтнической категории украшений, но признают, что у оседлого населения они появились под влиянием кочевых племен [Ковалевская, 1979].

В настоящей статье рассматриваются поясные наборы одного из типов, который исследователи связывают с древностями мадьяр периода обретения ими родины. Имеются в виду пояса с металлическими накладками, аналогичными обнаруженным во 2-м Реди-карском кладе [Шаблавина, 2016, с. 361–362]. В составе этого клада, открытого в начале XX в., было два поясных набора. Интересующий нас набор представлен серебряными с позолотой поясными накладками подтреугольной и арочной формы, украшенными характерным узелковым бордюром и орнаментом в виде лотосовидных бутонов [Там же, илл. 274, 275]. Весьма примечательно место обнаружения данного клада – окрестности д. Редикар Чардынского у. Пермской губ., где располагались средневековое городище и могильник и было обнаружено несколько денежно-вещевых кладов конца I – начала II тыс. н.э. [Белавин, 2007, с. 23–24; Belavin, Krylasova, Podosenova, 2017, p. 2].

Другой пояс с такими же подтреугольными и арочными накладками, а также округлыми с петлей и рельефным кольцом, найден в начале ХХ в. у с. Ново-Николаевка Екатеринославского у. Екатеринославской губ. (ныне с. Новониколаевка Днепропетровской обл. Украины) [Ханенко Б., Ханенко В., 1902, табл. XIX, 645, 668, 679 и др.]. По мнению Е.А. Шаблавиной, ре-дикарские и новониколаевские бляшки были сделаны по одному шаблону [2016, с. 362]. Данное заключение нуждается, конечно, в проверке, но нельзя не отметить поразительное сходство, однотипность этих накладок.

Одним из первых, кто обратил внимание на поясной набор из 2-го Редикарского клада, был Н. Феттих; он включил этот комплекс в круг мадьярских древностей [Fettich, 1937, fig. XIV]. А.В. Комар отнес реди-карский и новониколаевский пояса к памятникам типа Субботцев, к которым причислил также Бабичи, Твер-дохлебы, Коробчино, Катериновку, Большие Тиганы и другие памятники, ассоциируемые с ареалом древностей эпохи переселения мадьяр в Карпатскую котловину [2011, с. 56, 58–59, 68–69]. Некоторые иссле- дователи считают, что такие пояса маркируют Magna Hungaria – область обитания древневенгерских племен до их передвижения на запад. В нее они включают Пермское Предуралье, Южный Урал (территория Башкирии), часть Восточного Урала и левобережье Камы, где после ухода основной группы мадьяр сохранилась часть угорских или родственных им племен [Belavin, Krylasova, Podosenova, 2017, p. 4].

В этой связи интересен вопрос о том, свидетельствами каких явлений или процессов могут быть поясные наборы редикарского типа в могильниках поволжских финнов: присутствия в западной части Среднего Поволжья протовенгерского населения или явлений социального, политического, культурного характера, имевших место на рубеже I–II тыс. н.э. на территориях к западу от Magna Hungaria ?

Характеристика археологического материала

В финских могильниках бассейна нижней Оки найдены три комплекса с поясами, оформленными накладками редикарского типа. Два пояса были обнаружены еще в начале ХХ в. на средней Цне (правый приток р. Мокша) в Елизавет-Михайловском и Крюковско-Кужновском могильниках мордвы. Третья находка – уздечный набор, украшенный накладками редикар-ского типа, зафиксирован в 2012 г. в Подболотьевском могильнике муромы на нижней Оке. Анализ содержащих эти артефакты погребений позволяет уточнить дату поясных наборов редикарского типа, определить механизмы и пути их распространения на территории проживания мордвы и муромы.

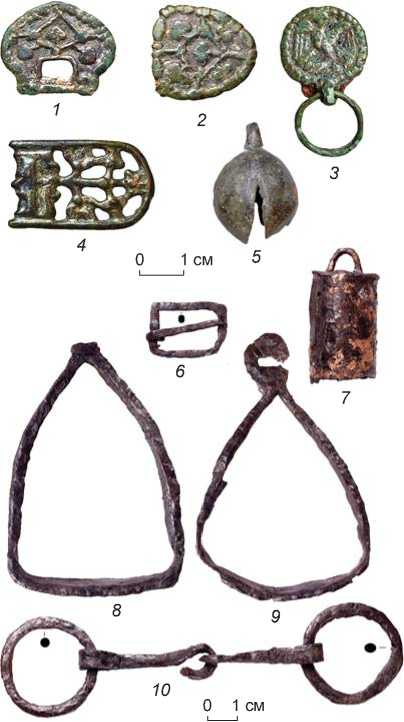

Самый полный набор поясных накладок редикар-ского типа найден в погребении «ювелира» (погр. 115) Елизавет-Михайловского могильника [Материальная культура…, 1969, с. 70, табл. 42, 13–17 ]. Он состоял из десяти подтреугольных, девяти округлых с прорезью и пяти круглых с кольцом накладок (рис. 1, 2–4 ). На одном конце пояса была шарнирная пряжка с U-образным щитком, оформленным растительным орнаментом (рис. 1, 5 ), на другом – пятиугольный наконечник с узелковым бордюром, лотосовидными бутонами и изображениями филина и орла (сокола?) в геральдических позах (рис. 1, 1 ). В погребении обнаружены две сюлгамы, серьга салтовского типа, дро-товый браслет и два спиралевидных перстня (рис. 1, 7–10, 12 ). В ногах погребенного находились набор ювелирных инструментов, лом цветного металла, а также удила и топор-кельт (рис. 1, 6 , 11 ) [Там же, табл. 42, 1–9 ].

Другой поясной набор, в состав которого входили накладки редикарского типа, обнаружен в воинском захоронении 69 Крюковско-Кужновского могильника

Рис. 1. Находки из погр. 115 Елизавет-Михайловского могильника.

1–5 – детали поясного набора; 6 – кельт; 7 , 8 – сюлгамы; 9 – серьга салтовского типа; 10 – браслет; 11 – удила;

12 – спиралевидный перстень.

Рис. 2. Находки из погр. 69 Крюковско-Кужновского могильника.

1–5 – детали поясного набора; 6 – топор; 7 – кельт; 8 – серьга салтовского типа; 9–11 – сюлгамы; 12 – браслет;

13 – широкосрединный перстень; 14 – удила.

[Материалы по истории…, 1952, с. 31]. Воинский характер захоронения определяли боевой топор, топор-кельт, пешня, набор стрел, удила (рис. 2, 6, 7, 14 ) и две серьги салтовского типа (рис. 2, 8 ), которые считаются маркерами представителей воинской прослойки [Сташенков, 1998, с. 216–218]. Комплекс украшений включал также три сюлгамы, широкосрединный «усатый» перстень и пластинчатый браслет с отогнутыми концами (рис. 2, 9–13 ). Пояс представлен шарнирной пряжкой с овальной рамкой и пятиугольным щитком с редикарским орнаментом (рис. 2, 5 ), 17 овальными накладками редикарского типа и 24 округлыми с подвесным кольцом (рис. 2, 3, 4 ). Последние накладки, как и редикарские, украшены бордюром в виде цепочки овалов; центральная часть накладок орнаментирована двумя симметрично расположенными розетками с заостренными боковыми листьями. Этот вполне узнаваемый орнамент – пальметта с «растрепанными» лепестками (по Б.И. Маршаку) – имеется на согдийских сосудах VII–VIII вв. [Маршак, 1971, с. 52]. Позднее такой орнамент стал характерным элементом декора венгерской торевтики периода обретения мадьярами родины. В чеканном исполнении он представлен на ножнах сабель и кинжалов, металлических накладках на поясных сумках [The Ancient Hungarians, 1996, pl. 80, 6 ; pl. 96, 23 ; pl. 120; pl. 121, 1, 2 и др.]. Описанный орнамент встречается и в поясной гарнитуре, например, на щитке пряжки из могильника Башхолома в Венгрии [Фодор, 2015, с. 94].

В Поочье в конском погр. 60 Подболотьевского могильника была обнаружена узда с накладками ре-дикарского типа [Зеленцова, Яворская, 2014, с. 168]. Конь захоронен в полной упряжи: с уздечкой, бота-лом, стременами и удилами (рис. 3). Уздечный набор включает U-образный наконечник с прорезным орнаментом, 2 арочных, 11 подтреугольных накладок ре-дикарского типа и 9 круглых накладок с подвесным кольцом (рис. 3, 1–4 ). На последних имеются бордюр из выпуклин, в центральной части – изображение орла, терзающего животное (лань?). Орел показан в геральдической позе – с распростертыми крыльями; фигура его жертвы ввиду плохой отливки почти не читается (рис. 3, 3 ).

Аналоги и обсуждение

В Крюковско-Кужновском могильнике обнаружен еще один поясной набор, который, если учитывать пояс из погр. 69, бытовал одновременно с изделиями ре-дикарского типа и, очевидно, был с ними связан традицией изготовления. Этот наборный пояс, украшенный накладками с орнаментом в виде «растрепанной пальметты» и бордюрами из цепочек (рис. 4, 1–4 ), находился в воинском погр. 55 [Материалы по исто-

Рис. 3. Находки из погр. 60 Подболотьевского могильника.

1–4 – детали узды; 5 – бубенчик; 6 – пряжка; 7 – ботало;

8 , 9 – стремена; 10 – удила.

рии..., 1952, с. 27]. Его полным аналогом является пояс из воинского погр. 279 Баяновского могильника в Пермском Предуралье [Белавин, Данич, Иванов, 2015, с. 125; Подосенова, 2017б, рис. 2, 3]. Пояса со средней Цны и из Предуралья идентичны как по оформлению накладок, так и по составу: они собраны из сердцевидных простых и округлых накладок с подвесным кольцом (рис. 4, 2, 3 ). В древности пояс из Крюковско-Кужновского могильника был покрыт тонким слоем золота, следы которого сохранились в углублениях орнамента. Признаки золочения имеются и на баяновских накладках [Подосенова, 2017б, с. 150; Belavin, Krylasova, Podosenova, 2017, p. 2].

Предположение о том, что такие поясные наборы бытовали одновременно с поясами редикарского типа и их собирали в одном месте, подтверждается наличием на поясе из погр. 69 Крюковско-Кужнов-ского могильника накладок, украшенных пальметтой с «растрепанными» лепестками, накладок редикар-ского типа (см. рис. 2, 2–4 ), а также одинаковых нако-

Рис. 4. Находки из погр. 55 Крюковско-Кужновского могильника.

1–4 – детали поясного набора; 5 – серьга салтовского типа; 6 , 7 – сюлгамы; 8 , 9 – браслеты.

нечников на поясе из Баяновского могильника и поясе из погр. 115 Елизавет-Михайловского могильника (см. рис. 1, 1 ) (см.: [Подосенова, 2017б, рис. 3, 28]). Эти наконечники оформлены в редикарском стиле: по краю – узелковый бордюр, в сужающейся части – изображения лотосовидных бутонов, в центральной – в ромбах показаны две птицы, верхняя, судя по выраженным ушкам, филин, нижняя – орел или сокол. Обе птицы переданы в геральдической позе (см. рис. 1, 1 ).

Птица, изображенная в геральдической позе, – один из распространенных сюжетов в культовой пластике пермских и зауральских угров. Плакетки в виде птицы, показанной в фас с распахнутыми крыльями или в профиль со сложенными, считаются этномаркирующим элементом угорской культуры [Белавин, Иванов, Крыласова, 2009, с. 176, рис. 73, 74; с. 217; Искусство Прикамья…, 1988, с. 167, рис. 85–89]. Наиболее близким к описанным является изображение филина на т.н. блюде с филином с р. Вой-кар в Приобье ([Бауло, Маршак, Федорова, 2004, рис. 2], см. там же другие аналоги). Этот образ был широко распространен в культурах населения Западной Сибири до этнографического времени [Бау-ло, 2013, с. 566]. Культовые плакетки в виде фигуры филина с человеческой личиной на груди встречаются на всей территории расселения угров [Искусство Прикамья…, 1988, рис. 13, 21].

В Поволжье несколько плакеток в виде хищной птицы с распро стертыми крыльями обнаружено в марийских могильниках – Анаткасинском, Веселовском, «Черемисское кладбище» и Дубовском, в материалах которых контакты с Приуральскими территориями более ощутимы [Никитина, Воробьева, Федулов, 2016, с. 125, рис. 3, 10; Никитина, 2012, рис. 39, 4; 113, 6; 263, 9].

Для прикамского звериного стиля характерен также сюжет терзания животного хищной птицей; он воплощен на накладках с кольцом, украшающих узду, из погр. 60 Подболотьевского могильника (см. рис. 3, 3 ). Этот сюжет широко распространен в орнаментике средневековых изделий из цветного металла на территории Восточной Европы ([Тотев, Пелевина, 2005, с. 85–87], там же см. историографию). Детали поясных наборов с изображенным в геральдической позе орлом, терзающим животное, встречаются и в салтов-ских древностях. Наиболее известными среди таких материалов являются находки из Верхне-Салтовско-го и Подгорновского могильников [Плетнева, 1962, с. 244, рис. 2, 9 ; 1967, с. 150, рис. 40, 10 ]. В мордовских могильниках данный сюжет представлен так же на салтовских поясных наборах [Материальная культура…, 1969, табл. 21, 6 ; Петербургский, Аксенов, 2008, с. 12, рис. 10, 43 ]. Однако накладки из Подболо-тьевского могильника выполнены по канонам оформления поясов «венгерского» стиля, известным в Пред-уралье [Belavin, Krylasova, Podosenova, 2017, p. 3]. Этот сюжет вполне мог сформироваться на Приуральских территориях. Так, сюжет орла, терзающего животное, известен на сасанидских блюдах, найденных в Прикамье [Вощинина, 1953, с. 185, рис. 1; Лещенко, 1966, с. 318, рис. 1; Даркевич, 2010, с. 70, табл. 4, 3 ]. В Пермском Предуралье и Зауралье этот сюжет получил воплощение в культовом литье [Чернецов, 1957, табл. XVIII, 11 , 13 ], в навершиях ножей [Сокровища

Приобья, 1996, рис. 15, 17], на рукоятках кресал [Крыласова, 2007, с. 166, рис. 74; Искусство Прикамья…, 1988, с. 67, рис. 22].

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о зарождении и формировании указанного стиля в угорской среде или шире – в Приуралье. В регионе, где изображение зверей и птиц имело давние традиции, согдийские и иранские мотивы трансформировались и получили новую трактовку, в частно сти, в орнаментах на металлических деталях поясных наборов [Смирнов, 1964, с. 63–64; Тюрк, 2013, с. 233, 236]. На данной территории имелись запасы серебра в виде серебряных восточных сосудов и монет, часть из которых, вероятно, шла на изготовление местных изделий [Орбели, Тревер, 1935, с. 12; Лещенко, 1976, с. 188]. Сегодня исследователи вновь обсуждают вопрос об использовании восточного серебра и монет в качестве сырья, но уже опираясь на результаты естественно-научных исследований [Подосенова, 2016, с. 15–16]. К.А. Руденко, проанализировавший серебряные изделия Закамья и Зауралья, которые ранее традиционно ассоциировались с волжско-булгарской школой среброделия, пришел к выводам о связи многих изделий с традициями угорского мира и существовании на территории Прикамья и Зауралья высокопрофессионального ювелирного дела [Руденко, 2005/2006, с. 104–105]. В Пермском Предуралье обнаружены крупные торгово-ремесленные поселения с ювелирными мастерскими, деятельность которых была ориентирована на внутренний и внешний рынки [Белавин, Крыласова, 2008, с. 266; Крыласова, Подо-сенова, 2015, с. 41; Подосенова, 2017а, с. 63]. Можно предположить, что серебряные пояса редикарского типа изготавливались в подобных центрах.

Наконечник пояса с изображениями совы и сокола известен в материалах Бирки в Швеции: в женском погребении 838 он представлен как амулет [Arbman, 1940; 1943, S. 311, Taf. 95, 4, 4, а]. В Бирке найдено несколько десятков поясных накладок, превращенных в подвески. Часть из них, безусловно, мадьярского облика [Ibid., 1940; 1943, Taf. 95, 1, 3, 8, 9; 96, 3, 7, 12]. Исследователи Бирки указывали Волгу как магистраль, по которой «восточные» поясные накладки транспортировались с территорий Хазарии и Волжской Болгарии в Скандинавию. И. Янссон находит аналоги этих изделий в материалах могильника Большие Тиганы на нижней Каме и связывает появление таких изделий на территории Скандинавии с миграцией мадьяр на запад в конце IX в. [Jansson, 1986, s. 84–85, 89]. В качестве аналога орнамента наконечника из погр. 838 он приводит орнамент на редикарском и новониколаевском поясных наборах [Ibid., s. 85]. Ш. Хеденстиерна-Джонсон часть накладок-подвесок из Бирки также считает мадьярскими, но отмечает, что параллели им следует искать за пре- делами ареала венгров. По мнению исследователя, эти находки маркируют передвижение русов (варягов в российской историографии) на пространствах Восточной Европы. Указанные вещи являются свидетельствами межкультурных контактов, а накладки, превращенные в подвески, – обмена вещами, которые получили новое осмысление в другой реальности [Hedenstierna-Jonson, 2012, S. 31, 41]. Аналогичные идеи были высказаны Т.А. Пушкиной относительно обычая превращения восточных поясных накладок в подвески, зафиксированного в материалах Гнездо-во. Она считает такие украшения трофеями, которые говорят о причастности их владельцев к каким-то событиям в далеких хазарских землях [2007, с. 328–329]. Примечательно, что в Пермском Предуралье также найдены поясные накладки, превращенные в подвески [Белавин, 2000, с. 109, рис. 50, 1–8; Белавин, Крыласова, 2012, рис. 7, 15; 36, 11]. Таким образом, столь удаленные друг от друга места находок этих поясов и их деталей, на наш взгляд, являются индикаторами международных контактов на территории от Скандинавии до Предуралья.

Датировка

Древности типа Субботцев, к которым отнесены новониколаевский и редикарский поясные наборы, по мнению А.В. Комара, синхронны с поздним этапом салто-во-маяцкой культуры и с разгромами городищ северян в Днепровском левобережье. С учетом этого он датировал указанные древности серединой IX – началом X в. [Комар, 2011, с. 68–69]. Даты баяновского пояса и наборов из могильников поволжских финнов несколько отличаются от предложенной даты горизонта с древностями типа Субботцев. Так, погр. 279 Баяновского могильника датируется первой половиной Х в. [Belavin, Krylasova, Podosenova, 2017, p. 2; Подосенова, 2017б, с. 149]. Погребения с поясными наборами со средней Цны относятся к 11-й стадии в относительной хронологии мордовских могильников [Вихляев и др., 2008, с. 145–147]. Хронологическая позиция этих погребений определена по украшениям женского комплекса – сюлгамам с завернутыми в трубочку концами, длина которых равна двум диаметрам кольца (см. рис. 1, 7; 2, 9–11; 4, 7), сюлгамам с отогнутыми концами (см. рис. 4, 6), дротовым браслетам с гранеными прямыми концами, пластинчатым браслетам с отогнутыми концами (см. рис. 1, 10; 2, 12; 4, 8) и серьгам салтовского типа (см. рис. 1, 9; 2, 8; 4, 5). Абсолютная дата 11-й стадии обоснована монетами: во 2-м Журавкинском могильнике вместе с пластинчатыми браслетами с отогнутыми концами присутствовал саманидский дирхем Насра б. Ахмеда Аш-Шаша 914–932 гг. [Петербургский, Вихля- ев, Святкин, 2010, с. 122–123, рис. 47; Гомзин, 2013, с. 144], в погр. 427 Крюковско-Кужновского могильника вместе с таким браслетом и сюлгамами – подражания дирхемам Х в. [Материалы по истории..., 1952, с. 137; Гомзин, 2013, с. 351]. Наличие в погребениях с этими поясами сюлгам, которые характерны для предыдущей стадии функционирования могильников (см. напр., рис. 1, 8, а также: [Вихляев и др., 2008, с. 144–145]), позволяет датировать комплексы первой половиной Х в.

Не противоречит такой дате остальной набор вещей из рассматриваемых погребений. Боевые топоры-молоты (см. рис. 2, 6 ) типа 1 по А.Н. Кирпичникову на Руси бытуют с Х до начала ХI в. [Кирпичников, 1973, рис. 6, 33 ]. У мордвы топоры этого типа были распространены в IX–X вв. [Святкин, 2001, с. 39]. Они известны в аланских погребениях VIII–X вв. на Северном Кавказе и в Подонье [Кочкаров, 2008, с. 63]. В это же время такие топоры бытовали в Прикамье [Данич, 2015, с. 74]. По мнению И. Фодора, они были излюбленным оружием мадьяр [2015, с. 63]. Двусоставные удила с неподвижными округлыми кольцами, в которые продеты небольшие подвижные кольца (см. рис. 1, 11 ; 2, 14 ), появляются у мордвы в VII в. и «доживают» до Х в. [Седышев, 2017, с. 15, рис. 7, 5 ]. Аналогичные удила известны в могильниках VIII–X вв. неволин-ской и ломоватовской культур в Прикамье [Голдина, 2012, с. 338, табл. 193, 1 , 2 , 4 ; 1985, с. 238, табл. 31, 21 ], в курганах этого периода на Южном Урале [Мажитов, 1981, с. 69, рис. 37, 8 ]. В комплексе с уздой, украшенной накладками редикарского типа, в Подболотьев-ском могильнике найдены стремена подтреугольной формы с выгнутой подножкой (см. рис. 3, 8, 9 ), которые исследователи относят к угорским древностям. Они известны в курганах Южного Урала [Там же, с. 50, рис. 26, 29 ; с. 81, рис. 43, 8 , 15 ; с. 152, рис. 74, 2 , 10 ], в Больше-Тарханском и Больше-Тиганском могильниках на нижней Каме (территория современной Татарии) [Генинг, Халиков, 1964, табл. Х, 10; Chalikova, Chalikov, 1981, p. 121, tab. XXXIII, 20]. В Х в. такие стремена были распространены у венгров [Révész, 2008, tab. 19, 21 и др.]. Стремена подобного типа венгерские исследователи называют грушевидными. По мнению Э. Галла, происхождением они связаны с той частью территории Прикарпатья, где присутствовали «венгерские завоеватели», и во сходят к Х в. [Gáll, 2015, p. 371–372].

Кольчатые удила с подвижными крупными кольцами и их аналоги (см. рис. 3, 10) представлены на тех же территориях, что и стремена [Мажитов, 1981, с. 69, рис. 37, 17; Белавин, Крыласова, 2008, рис. 172; Голдина, 1985, с. 238, табл. XXXI, 7]. А.Н. Кирпичников относит такие удила к типу IV, который был широко распространен в Восточной Европе в X–XIII вв. [1973, с. 26]. В Прикарпатье удила такого типа часто соче- таются с грушевидными стременами [Révész, 2008, tab. 11, 21, 24, 25].

Таким образом, на территории Западного Поволжья поясные наборы редикарского типа и близкие им пояса с накладками, украшенными «растрепанной» пальметтой, бытуют в первой половине X в.

Выводы

Движение мадьяр на территорию новой родины, согласно последним исследованиям, датируется IX в. Рассматриваемые поясные наборы редикарского типа и другие пояса «венгерского» облика в могильниках поволжских финнов появляются несколько позднее – в первой половине Х в. Таким образом, появление таких поясов у поволжских финнов не может быть связано с присутствием мадьяр, очевидно, оно является следствием иных процессов, которые происходили в это время в западной части Среднего Поволжья.

Картографирование поясов показывает, что эти изделия концентрируются на территории Пермского Предуралья. Там же, вероятнее всего, их изготавливали; для этого в регионе были соответствующая сырьевая база и торгово-ремесленные центры с ювелирными мастерскими. На территории, расположенные далеко на западе от Урала, рассматриваемые предметы попадали, вероятно, вместе с драгоценной пушниной, которая транспортировалась по Волжско-Камскому торговому пути. О дальних контактах свидетельствуют найденные в скандинавских захоронениях накладки-подвески (женщины носили их как подвески-амулеты) и полные пояса, аналогичные представленным в археологических памятниках Пермского Приуралья и Поволжья [Arbman, 1940; 1943, Taf. 88, 1 ], а также гривны «глазовского» типа, которые служили средством платежа за большие партии товара [Hårdh, 2016].

В данном контексте следует рассматривать и пояса редикарского типа, обнаруженные в могильниках поволжских финнов. Принадлежали эти вещи людям, которые сами посещали далекое Предуралье, или они были приобретены как дань моде и в подтверждение статуса – судить сложно. Но как в Пермском Предуралье (Баяновский, Рождественский могильники), Прикамье (Больше-Тиганский могильник), так и в ареале поволжских финнов такие изделия найдены в воинских погребениях. Вместе с другими предметами пояса из драгоценного металла были призваны подчеркнуть высокий статус таких захоронений.

Выделенение подобных погребений помогает понять процессы вовлечения населения на пространствах от Балтики до Уральских гор в международную торговлю, расслоения общества и предпосылки формирования раннегосударственных институтов на рубеже тысячелетий. Примечательно, что присутствие военизированных мобильных групп отмечается на территориях, население которых играло ключевую роль в социально-политических процессах того времени. Одной из них на рубеже тысячелетий, вероятно, была территория в бассейне средней Цны на северовосточной границе Хазарского каганата.

Список литературы Наборные пояса редикарского типа в средневековых могильниках поволжских финнов

- Бауло А.В., Маршак Б.И., Федорова Н.В. Серебряные блюда с реки Войкар // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 2. – С. 107–114.

- Бауло А.В. Люди Филина // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – С. 566–580.

- Белавин А.М. Камский торговый путь. Средневековое Предуралье в его экономических и культурных связях. – Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2000. – 200 с.

- Белавин А.М. Редикарский археологический комплекс (по материалам 1996 г.) // Тр. Кам. археол.-этногр. экспедиции. – 2007. – Вып. 4. – С. 23–50.

- Белавин А.М., Данич А.В., Иванов В.А. Древние мадьяры в Предуралье // Фодор И. Венгры: древняя история и обретение родины. – Пермь: Зёбра, 2015. – С. 101–128.

- Белавин А.М., Иванов В.А., Крыласова Н.Б. Угры Предуралья в древности и средние века. – Уфа: Изд-во Башк. гос. пед. ун-та, 2009. – 284 с.

- Белавин А.М., Крыласова Н.Б. Древняя Афкула: археологический комплекс у с. Рождественск. – Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2008. – 603 с.

- Белавин А.М., Крыласова Н.Б. Огурдинский могильник. – Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2012. – 259 с.

- Вихляев В.И., Беговаткин А.А., Зеленцова О.В., Шитов В.Н. Хронология могильников населения I–XIV вв. западной части Среднего Поволжья. – Саранск: Изд-во Морд. гос. ун-та, 2008. – 352 с.

- Вощинина А.И. О связях Приуралья с Востоком в VI–VII вв. н.э. // СА. – 1953. – Вып. XVII. – С. 183–196.

- Генинг В.Ф., Халиков А.Х. Ранние болгары на Волге (Больше-Тарханский могильник). – М.: Наука, 1964. – 196 с.

- Голдина Р.Д. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1985. – 280 с.

- Голдина Р.Д. Неволинский могильник VII–IX вв. н.э. в Пермском Предуралье. – Ижевск: Сарапул. типография, 2012. – 472 с. – (Мат-лы и исслед. Камско-Вят. археол. экспедиции; т. 21).

- Гомзин А.А. Восточное монетное серебро в среднем и нижнем Поочье: дис. … канд. ист. наук. – М., 2013. – 500 с.

- Данич А.В. Классификация средневековых топоров Пермского Предуралья // Тр. Кам. археол.-этногр. экспедиции. – 2015. – Вып. X. – С. 71–124.

- Даркевич В.П. Художественный металл Востока VIII–XIII вв. Произведения восточной торевтики на территории европейской части СССР и Зауралья. – М.: Либкором, 2010. – 186 с.

- Зеленцова О.В., Яворская Л.В. К вопросу об особенностях ритуальных действий с животными в погребальных обрядах муромы (по археозоологическим материалам Подболотьевского могильника) // КСИА. – 2014. – Вып. 232. – С. 160–169.

- Искусство Прикамья. Чудские древности Рифея. – Пермь: Кн. изд-во, 1988. – 183 с.

- Кирпичников А.Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. – М.: Наука, 1973. – 216 с. – (САИ; вып. Е1-36).

- Ковалевская В.Б. Поясные наборы Евразии IV–XI вв. Пряжки. – М.: Наука, 1979. – 114 с. – (САИ; вып. Е1-2).

- Комар А.В. Древние Мадьяры Этелькеза: перспективы исследований // Археологiя i давня iсторiя Украiни. – 2011. – Вып. 7. – С. 21–78.

- Кочкаров У.Ю. Вооружение воинов Северо-Западного Предкавказья VIII–XIV вв. (оружие ближнего боя). – М.: ТАУС, 2008. – 176 с.

- Крыласова Н.Б. Археология повседневности. – Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2007. – 352 с.

- Крыласова Н.Б., Белавин А.М., Подосенова Ю.А. Новый «венгерский» комплекс из раскопок Рождественского могильника // Вестн. Перм. науч. центра УрО РАН. – 2017. – № 4. – С. 91–99.

- Крыласова Н.Б., Подосенова Ю.А. Металлургическая мастерская с Рождественского городища: к вопросу о развитии товарного производства в Пермском Предуралье // Вестн. Перм. науч. центра УрО РАН. – 2015. – № 4. – С. 27–41.

- Лещенко В.Ю. Сасанидское блюдо Пермской художественной галереи // СА. – 1966. – № 2. – С. 317–319.

- Лещенко В.Ю. Использование восточного серебра на Урале // Даркевич В.Н. Художественный металл Востока VIII–XIII вв. Произведения восточной торевтики на территории европейской части СССР и Зауралья. – М.: Наука, 1976. – С. 176–188.

- Мажитов Н.А. Курганы Южного Урала VIII–XII вв. – М.: Наука, 1981. – 163 с.

- Маршак Б.И. Согдийское серебро. Очерки по восточной торевтике. – М.: Наука, 1971. – 191 с.

- Материальная культура Средне-Цнинской мордвы VIII–XI вв. (По материалам раскопок П.П. Иванова за 1927–1928 годы) / науч. обработка и введ. А.Е. Алиховой. – Саранск: Морд. кн. изд-во, 1969. – 175 с. – (Тамб. обл. археол. сб.; т. 3)

- Материалы по истории мордвы VIII–XI вв. Дневник археологических раскопок П.П. Иванова. – Моршанск: Моршан. краевед. музей, 1952. – 232 с.

- Никитина Т.Б. Погребальные памятники IX–XI вв. Ветлужско-Вятского междуречья. – Казань: Сельские вести, 2012. – 408 с. – (Сер. Археология евразийских степей; вып. 14).

- Никитина Т.Б., Воробьева Е.Е., Федулов М.И. Украшения Анаткасинского могильника: к культурной принадлежности памятника // Поволжская археология. – 2016. – № 1. – С. 121–138.

- Орбели И.А., Тревер К.В. Сасанидский металл. Художественные изделия из золота, серебра и бронзы. – М.; Л.: Academia, 1935. – 86 с.

- Петербургский И.М., Аксенов В.Н. Древние памятники на реке Ляча. – Саранск: [б. и.], 2008. – 168 с.

- Петербургский И.М., Вихляев В.И., Святкин С.В. Второй Журавкинский могильник. – Саранск: Красный Октябрь, 2010. – 132 с.

- Плетнева С.А. Подгорновский могильник // СА. – 1962. – № 3. – С. 241–251.

- Плетнева С.А. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. – М.: Наука, 1967. – 200 с. – (МИА; № 142).

- Подосенова Ю.А. Источники серебра для ювелиров Пермского Предуралья в эпоху средневековья // Вестн. Музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. – 2016. – № 6. – С. 15–17.

- Подосенова Ю.А. Об организации металлообрабатывающего ремесла на территории Пермского Предуралья в эпоху средневековья // Тр. Кам. археол.-этногр. экспедиции. – 2017а. – Вып. XIII. – С. 55–64.

- Подосенова Ю.А. «Древневенгерские» поясные наборы из серебра на территории Пермского Предуралья в эпоху средневековья // Тр. Кам. археол.-этногр. экспедиции. – 2017б. – Вып. XII. – С. 147–160.

- Пушкина Т.А. Сувениры Аустрвег // У истоков русской государственности: историко-археол. сб.: мат-лы Междунар. науч. конф. 4–7 окт. 2005 г. – СПб., 2007. – С. 325–331.

- Руденко К.А. К вопросу о булгарском серебре Закамья и Зауралья // Finno-Ugrica. – 2005/2006. – № 9. – С. 91–107.

- Святкин С.В. Вооружение и военное дело мордовских племен в первой половине II тыс. н.э. – Саранск: Изд-во Морд. гос. пед. ин-та, 2001. – 147 с.

- Седышев О.В. Снаряжение верхового коня древней и средневековой мордвы III–XIII вв. – Саранск: Изд-во Морд. гос. пед. ин-та, 2017. – 120 с.

- Смирнов А.П. К вопросу о месте производства шаманских привесок // КСИА. – 1964. – Вып. 99. – С. 59–64.

- Сокровища Приобья / под ред. Б. Маршака, М. Крамаровского. – СПб.: Формика, 1996. – 228 с.

- Сташенков Д.А. Евразийская мода в эпоху раннего средневековья (к постановке проблемы) // Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н.э. (вопросы хронологии). – Самара: Самар. обл. историко-краевед. музей им. П.В. Алабина, 1998. – С. 213–231.

- Тотев Б., Пелевина О. Новые данные о раннесредневековых поясах дунайских болгар // Античная древность и средние века. – 2005. – Вып. 36. – С. 85–103.

- Тюрк А. От Урала до Карпат. Новые результаты и перспективы в археологии Восточной Европы по поводу древних венгров // II Междунар. мадьяр. симп. 13–17 августа 2013 г. – Челябинск, 2013. – С. 231–237.

- Фодор И. Венгры: древняя история и обретение родины. – Пермь: Зёбра, 2015. – 132 с.

- Ханенко Б., Ханенко В. Древности Приднепровья. – Киев: [б.и.], 1902. – Вып. V. – 114 с.

- Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии нашей эры // Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири. – М.: Наука, 1957. – С. 136–246. – (МИА.; № 58).

- Шаблавина Е.А. В загадочной стране Вису: население Пермского Предуралья и меховая торговля в раннем средневековье // Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгара: каталог выставки. – М.: Изд. дом Марджани, 2016. – С. 348–388.

- Arbman H. Birka I: Die Gräber: Text. Tafeln. – Uppsala: Almqvist & Wiksells boktryckeri-aktiebolag, 1940. – 282 s.; 1943. – XXVIII, 529 s.

- Belavin A.M., Krylasova N.B., Podosenova Y.A. Belt Sets of “Hungarian Style” from the Perm Ural // Global Media J. – 2017. – Vol. 15, N 29. – P. 1–5.

- Chalikova E.A., Chalikov A.H. Altungarn an der Kama und um Ural [Das Gräberfeld von Bolschie Tigani]. – Budapest: Maguar Nemzeti Múseum, 1981. – 132 p. – (Régészeti Füzetek. Ser. II; N 21).

- Fettich N. Die Metallkunst der Landnehmenden Ungarn. – Budapest: [s. l.], 1937. – 199 s. – (Archaeologia Hungarica; T. XXI).

- Gáll E. An attempt to classify the stirrups dating from the 10th century and the fi rst quarter of the 11th century in the Transylvanian Basin, the Crișana/Partium and the Banat with an outlook to the Carpathian Basin // Warriors, weapons, and harness from the 5th–10th centuries in the Carpathian Basin. – Cluj-Napoca: Mega Publishing Hause, 2015. – P. 355–391.

- Hårdh B. The Perm/Glazov rings. Contacts and Economy in the Viking Age between Russia and Baltic Region. – Lund: Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia, 2016. – 72 p. – (Acta Archaeologica Lundensia. Ser. 8; № 67).

- Jansson I. Gürtel und Gürtelzubehör vom orientalischen Typ // Birka II Systematische Analysen der Gräberfünde / Hrsg. G. Arwidsson. – Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademen, 1986. – Bd. 2. – S. 77–108.

- Hedenstierna-Jonson C. Traces of contacts: Magyar material culture in the sweden viking age context of Birka // Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. – Mainz: Römisch-Germanisch Zentralmuseums, 2012. – Bd. 17. – S. 29–46.

- Révész L. Heves megye 10–11 századi temetői. – Budapest: Magyar Nemzeti Muzeum, 2008. – 498 s.

- The Ancient Hungarians. – Budapest: Hungarian national museum, 1996. – 480 p.