Начальный неолит Курильских островов: культура длинных могил

Автор: Грищенко В.А., Пашенцев П.А., Василевский А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выделению новой неолитической культуры островного мира северо-востока Азии и обоснованию начального этапа неолита Курильских островов на основе материалов поселений Китовый-2 и -4 (о-в Итуруп, Большая Курильская гряда, Сахалинская обл.), исследованных в 2019-2020 гг. Выявлено несколько типов неолитических объектов, впервые зафиксированных на Курильских островах в рамках раскопок широкой площадью. Основой обнаруженного комплекса являются два типа жилищ - наземное без заглубления деревянного каркаса и полуземлянка с линейно-рельефной керамикой и каменной индустрией, ориентированной на бифасиальные технологии изготовления ретушированных орудий из отщепов и целых отдельностей, с развитой шлифовкой камня. Также впервые на Курильских островах выявлены площадки с длинными насыпями и ограждением из выложенных по периметру базальтовых плиток. Таким образом, в ходе раскопок археологическими методами зафиксировано ритуальное поведение, выразившееся в устройстве огражденных плиточных кладок неутилитарного назначения - предположительно мест погребения кремированных останков умерших и отправления культа предков. На основании данного весьма важного признака предлагается объединить изученные неолитические комплексы поселений Китовый-2 и -4 в рамках культуры длинных могил. Полученные стратиграфические данные, подкрепленные радиоуглеродным датированием объектов, позволяют выделить начальный этап эпохи неолита Курильских островов в хронологических рамках 13,0-8,5 тыс. кал. л.н.

Курильские острова, начальный неолит, длинные могилы, ритуальное поведение, линейно-рельефная керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/145146532

IDR: 145146532 | УДК: 903.39 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.003-012

Текст научной статьи Начальный неолит Курильских островов: культура длинных могил

Археологическое изучение Курильского архипелага связано с именами ряда исследователей из России, Японии, Америки и Европы и продолжается уже почти полтора века [Milne, 1882; Kono, 1905; Torii, 1919; Shnell, 1932; Чубарова, 1960; Голубев, 1964, 1972]. Однако в силу труднодоступности исследования на островах преимущественно но сили эпизодический характер. Ситуация в некоторой степени улучшилась в последней четверти XX в. в связи с участием Географического общества СССР в организации изучения русских поселений Нового времени [Shubin, 1994]. Но цели остальных экспедиций по-прежнему соответствовали первоначальному этапу изучения территории: осмотр побережья, подъемные сборы, разведочные раскопки, составление археологических карт, формирование коллекций [Стешенко, Гладышев, 1977; Кнорозов, Спеваковский, Таксами, 1984; Прокофьев, 1986, 1995, 2001, 2003; Зайцева и др., 1989].

На фоне достижений в мировой и отечественной археологии Курильский архипелаг все еще оставался terra incognita . Первое десятилетие XXI в. ознаменовалось комплексной международной программой Университета штата Вашингтон (США) и ряда научных учреждений России. Полученные серии радиоуглеродных дат и массивы естественно-научных данных позволили исследователям предложить анализ на основе концептуально нового для архипелага информационного эколого-археологического подхода

[Fitzhugh et al., 2002, 2004; Phillips, Speakman, 2009]. В 2000–2010-х гг. на фоне упорядочения охранной археологии в стране активизировались региональные исследования. Сформировались новые гипотезы, намечены периодизации, определены примерные границы эпох камня, палеометалла и Средневековья, создан географический атлас с нанесенными археологическими объектами [Атлас..., 2009; Василевский, Грищенко, Орлова, 2010; Шубина, 2012; Самарин, Шубина, 2013; Василевский, Потапова, 2017]. На базе подъемных материалов и радиоуглеродных дат, полученных по образцам со стоянки Янкито-1, сделаны попытки обосновать гипотезу о раннем неолите Курильских островов [Яншина, Андреева, Пантюхина, 2008; Yanshina, Kuzmin, 2010; Kuzmin et al., 2012]. С позиций современного знания данные работы, так и не подкрепленные основательными полевыми процедурами, т.е. планиграфическими, стратиграфическими наблюдениями и типологическими сериями, воспринимаются как предварительные, что, впрочем, соответствует пионерному характеру археологических исследований архипелага в ХIХ–XX вв.

Системный сдвиг произошел в 2016–2020 гг., когда на о-ве Итуруп в течение трех сезонов на площади 11 364 м2 раскопками было изучено семь многослойных памятников эпох камня, палеометалла и Средневековья, в т.ч. Рыбаки-2, Курильск-6, Китовый-2–6. Это позволяет обоснованно и с достаточно высокой точностью определить содержание, хронологические границы и признаки трех вышеуказанных эпох и их этапов, а также ввести в оборот понятия «начальный неолит Курильских островов» и «культура длинных могил». Данная статья является первой в серии, намеченной к публикации. Целью являются введение в научный оборот стратифицированных материалов продолжающихся раскопок на Курилах и обсуждение новой концепции археологии архипелага. В данной работе выделяется новая неолитическая культура и обосновывается начальный этап неолита Курильских островов.

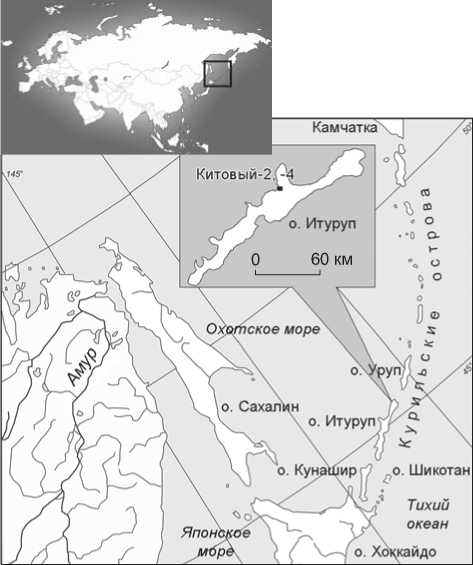

Объекты археологического наследия – поселения Китовый-2 и -4

Памятники расположены на охотоморском побережье о-ва Итуруп (Средние Курильские острова) на границе пос. Китового и г. Курильска. Они соседствуют друг с другом на вулканическом плато на берегу залива Китовый (рис. 1, 2). Над местностью господствует голоценовый стратовулкан Богдан Хмельницкий вы-

Рис. 1. Расположение археологических памятников Кито-вый-2 и -4.

Рис. 2. Объекты, выявленные в раскопе 1 2020 г. на поселении Китовый-4 (вид с юга).

сотой 1 585 м, в радиусе 10–30 км располагается группа действующих вулканов (Баранский, Иван Грозный, Мачеха и др.). Описываемое плато представляет собой пологонаклонную равнину, обрывающуюся к заливу абразионным уступом высотой 20 м. Участки, занятые памятниками, были известны ранее как места подъемных сборов. В 2014– 2019 гг. в ходе историко-культурной экспертизы строительного проекта на обоих выявлен культурный слой. В 2019 и 2020 гг. были проведены охранные раскопки поселений Ки-товый-2 (1 014 м2) и -4 (4 071 м2). В результате в нижних слоях обоих памятников обнаружены жилища и ритуальные объекты эпохи камня, не имеющие аналогов ни на соседних островах, ни на Хоккайдо и Сахалине. Поскольку поселения соседствуют друг с другом и комплексы их нижних горизонтов стратиграфически, типологически и по результатам радиоуглеродного датирования корректно сопоставимы, в данной статье они рассматриваются совместно.

Стратиграфия. Для прибрежной части плато, к которой приурочены оба памятника, характерны следующие особенности, выявленные раскопками 2019–2020 гг. Чехол рыхлых отложений сформирован в результате переработки материнских вулканогенных пород субаэральными процессами с активным участием делювиального сноса и представлен толщей супесчано-суглинистых осадков. Характерная горизонтальная слоистость, гранулометрический состав и преобладание темных тонов за счет сажевого пигмента в цветовой гамме рыхлых отложений типичны для обоих раскопов. Плотные супеси, обильно насыщенные мелкими пирокластическими включениями, окрашенные поочередно в светлые и темные цвета, маркируют эпизоды активной вулканической деятельности в голоцене.

В верхних горизонтах на поселении Китовый-2 выявлены средневековые объекты, впущенные в слоистую пачку вулканогенных отложений. Подстилающий их легкий суглинок, интенсивно окрашенный сажевым пигментом вулканического происхождения, не содержит признаков присутствия человека. На Ки-товом-4 стратиграфическая ситуация сходная: отдельные находки более позднего времени в верхних слоях

раскопа отделены от неолитических объектов стерильным в археологическом смысле слоем.

Заполнение жилищ, выявленных в горизонте 4 обоих поселений, представлено плотной супесью от черного до светло-коричневого цвета, с карбонизированными прослойками. Подстилающие их слои плотной супе си и еще ниже – тяжелого желтого суглинка залегают на цоколе и формируют подошву рыхлых отложений. Суглинки стерильны и приняты за основание раскопов. Разновозрастные объекты горизонтов 1 и 4 взаимно изолированы, и это позволяет рассматривать выявленные на плато комплексы эпохи камня и Средневековья как объекты in situ , разделенные стратиграфически.

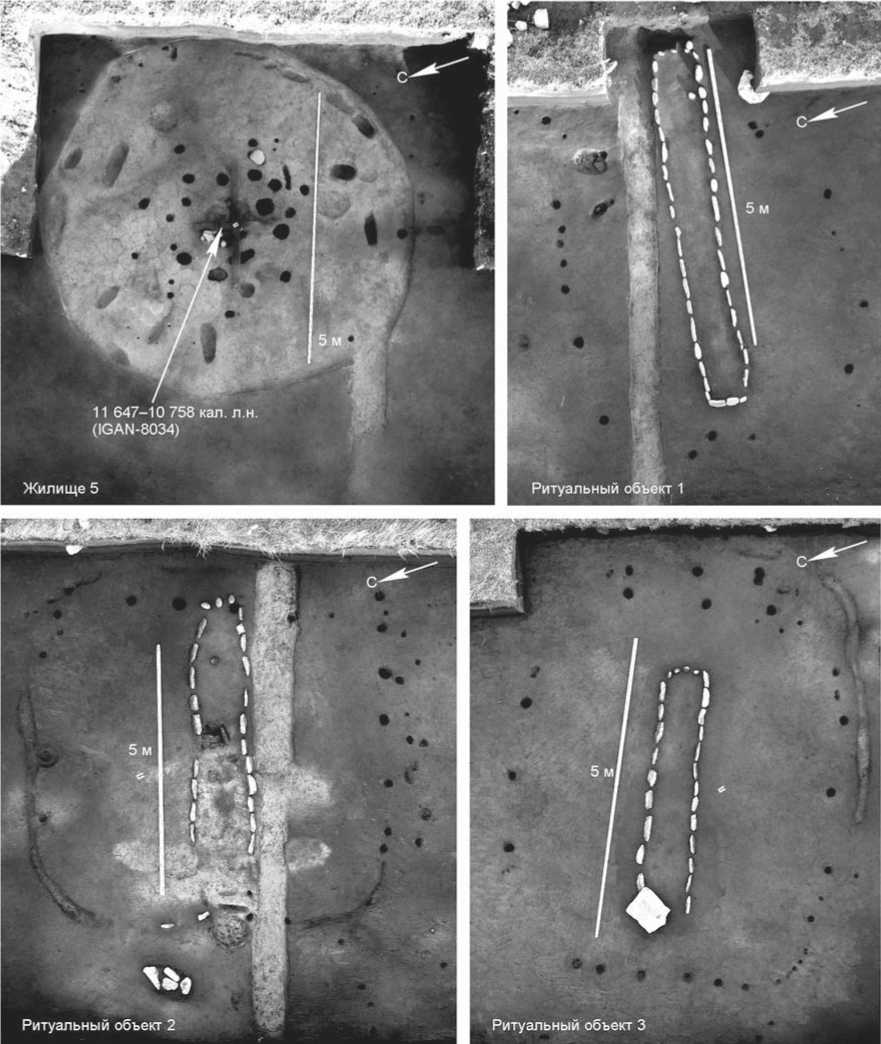

Жилища. В раскопе 1 поселения Китовый-2 (2019 г.) в горизонте 4 обнаружено одно жилище, обозначенное номером 5 (рис. 3). После расчистки по основанию слоя плотной сажистой супеси выявлена жилищная впадина округлой формы, диаметром 6,5 и глубиной до 0,4 м. Пол ровный, без перепадов, плотный, сложен суглинком ярко-желтого цвета. В центре расчищен очаг – яма округлой формы, диаметром 1,0 и глубиной 0,2 м. В ее заполнении обнаружены барьерные камни – гальки и валуны – аккумуляторы тепла. Утоптанный пол и размазанные угли очага указывают на северо-восточный выход из жилища, в сторону, противоположную морским ветрам. В пределах жилищной впадины зафиксированы пять концентрических серий ям от столбов: три между стенами и центром; одна в центре, от мощных опор вокруг очага, и еще одна под стенами – неглубокие, удли-

Рис. 3. Жилище и ритуальные объекты в раскопе 1 2019 г. на поселении Китовый-2.

ненные в плане ямы – следы размещения наклонных стропил каркаса. Выявленная система предполагает шатровую кровлю полуземлянки (рис. 3). Задача конструкции – сохранение устойчивости дома на открытом приморском плато при ураганных ветрах, в условиях экстремальной снеговой нагрузки, характерной для Курильских островов.

В нижних слоях раскопа 1 поселения Китовый-4 расчищены три жилища полуподземного (1 и 2) и наземного (3) типа (см. рис. 2). Они близки друг другу по форме и размерам. Основу жилища 1 составляет округлая впадина глубиной 0,5 и диаметром 6,3 м; жилища 2 – впадина овальной формы, размерами 7,8 × 6,6 м, глубиной 0,4–0,6 м. Оба впущены в слой плотной темно-серой супеси и прорезают сажистый слой вулканического происхождения, достигая плотного суглинка желтого цвета. Отвалы грунта древние строители распределяли по периметру жилищной впадины, формируя обваловку. Пол в обоих жилищах пологонаклонный от стен к центру. Под обваловкой жилища 1 обнаружены скопления артефактов. Закономерен вывод – оно сооружено позже жилища 2.

На полу жилища 1 выявлены 24 ямки от столбов вертикальной ориентации. Их диаметр 0,2–0,3 м, глубина в среднем до 0,25 м. Вдоль стен зафиксированы пять канавок глубиной до 0,25 и шириной до 0,45 м. Еще ше сть глубиной до 0,15 м обнаружены на уступе-плечике по периметру жилищной впадины. Конфигурация ямок и канавок позволяет реконструировать шатровый тип кровли жилища, геометрически вписывающийся в круг. Стропила упирались в ямы в стенах и увязывались с каркасом, объединявшим столбы вокруг очага в центре. Соответственно, нижние свисающие края крыши (стрехи) упирались в канавки и ямки на уступе-плечике. Стены каркаса, закреплявшего деревянную конструкцию, одновременно подпирали стропила, придавая ей дополнительную жесткость. Сходная конструкция прослеживается в жилищах 2 и 5 соответственно поселений Китовый-2 и -4. В разрезе очажных ям фиксируется несколько уровней углистых линз, что отражает не только долговременность, но и дискретность использования очагов.

Наземное жилище обнаружено в западной части раскопа 1 поселения Китовый-4 (см. рис. 2). Его контур проявился в ходе расчистки по основанию раскопа. Это овал размерами 5,4 × 4,2 м, слегка впущенный в подстилающие стерильные слои. В пределах жилища выявлены 34 ямки от столбов и серия канавок, прокопанных в древности по границам пола. По сути, данное жилище отличается от остальных только тем, что не заглублено в землю. Это может объясняться только отсутствием такой необходимости.

Ритуальные объекты . В о сновании раскопа 1 поселения Китовый-2 в 12 м к югу от жилища 5 выявлены три объекта, расположенные с интервалом 7–8 м (см. рис. 3). Это овальные площадки, оконтуренные ямками от столбов. Полупериметр объекта 2 дополнительно окопан узкими канавками. На каждой площадке располагалась невысокая (0,2–0,3 м) насыпь длиной до 5,5 и шириной 0,8 м, ориентированная по линии восток–запад, т.е. перпендикулярно к линии прибоя. Все они аккуратно ограждены подобранными по форме и размеру базальтовыми гальками. В двух случаях к насыпям приурочены базальтовые плиты, какие и сейчас можно найти на берегу залива. В насыпях фиксируются супеси коричневого и бледно-охристого цвета, с угольками и включениями вулканического происхождения. Единственные находки – керамические бусины цилиндрической и би-конической формы.

В раскопе 1 поселения Китовый-4 в 9 м к северу от жилища 1 также выявлен подобный описанным выше объект (см. рис. 2) – подпрямоугольная в плане кладка уплощенных базальтовых плиток и валунов, установленных по периметру насыпи длиной 2,8 м, шириной 0,5, высотой 0,2 м. В основании насыпи расчищено прокаленное пятно, а к востоку от нее – яма, заполненная темно-серой супесью. Вокруг насыпи выявлены 33 ямки от столбов, образующие замкнутый периметр площадки размерами 4,7 × 3,8 м. Конструктивно и поэлементно все четыре объекта созданы по одной и той же технологической схеме, что указывает на одну и ту же цель, понимаемую нами как ритуал, и устойчивую традицию, о чем будет сказано в следующем разделе.

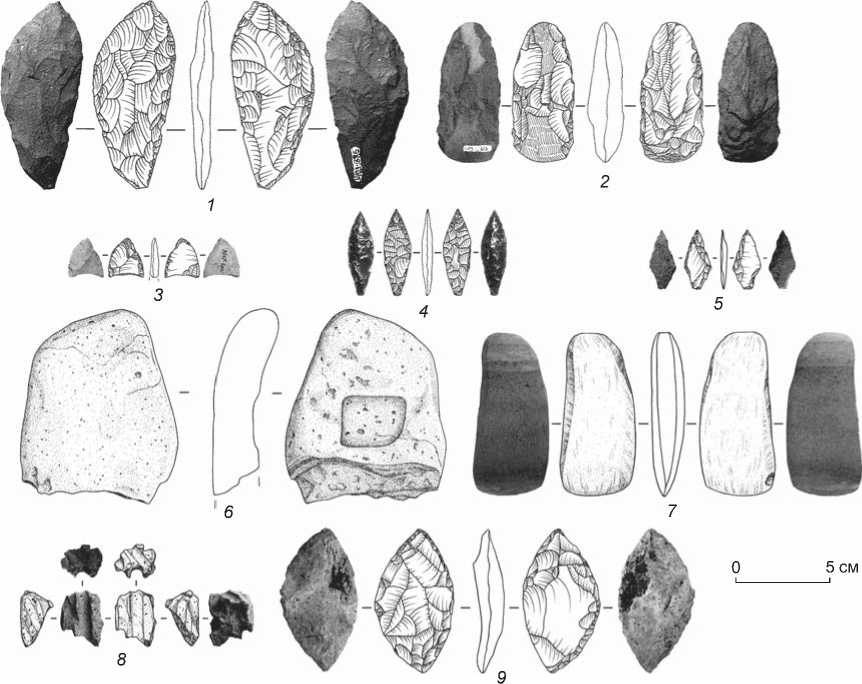

Каменная индустрия. Выявленная на поселениях Китовый-2 и -4 каменная индустрия типична для эпохи неолита островной и прибрежно-континентальной части юга Дальнего Востока. Она полностью ориентирована на технологию расщепления многоплощадочных нуклеусов; принцип параллельного скалывания не зафиксирован. Находящийся неподалеку от поселений неистощимый ресурс этой индустрии – базальтовое плато у подножия вулкана Богдан Хмельницкий, чем во многом объясняется отсутствие пластин. Изучение состава артефактов в скоплениях на расположенном у берега памятнике Китовый-2 приводит к выводу, что первичное расщепление коренного, а также галечного и плиточного базальта и заготовка отщепов для последующего изготовления орудий происходили не на поселении, а на месторождении или на россыпях на пляже. Напротив, на поселении Китовое-4, удаленном от моря, обнаружено несколько рабочих площадок, где найдены расщепленные кремневые гальки, одна преформа, многоплощадочные радиальные нуклеусы с негативами снятий, а также сколы, отщепы, чешуйки. Основные заготовки – целые отдельности или крупные отщепы.

Развитая индустрия ориентирована на изготовление бифасиальных орудий промысла и обработки. Среди ретушированных изделий выявлены ножи – бифасы листовидно-ромбовидной, лавролист-ной и иволистной формы (рис. 4, 1 ). Наконечники стрел, возможно гарпунов, также имеют традиционную треугольную, ромбовидную или иволистную форму (рис. 4, 3–5 ), сделаны из типичной для острова яшмы желтого цвета или весьма некачественного кремня. Обсидиан встречается крайне редко в виде отдельных орудий и отщепов.

Из галек изготовлены немногочисленные полностью шлифованные двояковыпуклые тесла и долота средних и малых размеров. Имеются экземпляры с тщательной заточкой лезвия, шлифовкой и выравниванием углов, выведением фасок (рис. 4, 2, 7). Связано ли отсутствие крупных рубящих орудий с неразвитой традицией или же они использовались в других местах – там, где изготавливались лодки и т.д., – неизвестно. Из единичных находок отметим вогну- тую базальтовую плитку с прямоугольной выемкой в центральной части, оформленной пикетажем, интерпретируемую как жировая лампа (рис. 4, 6).

Большое количество заготовок и фрагментированных орудий в межжилищном пространстве поселения

Китовый-4 свидетельствует об активной хозяйственной деятельности, вероятно, круглогодично. На это указывает зафиксированный полный цикл производства орудий, что не прослеживается на поселении Китовый-2.

Рис. 4. Каменные орудия.

1-4 - Китовый-2, жилище 5 и околожилищное пространство; 5-9 - Китовый-4, жилище 1 и межжилищное пространство.

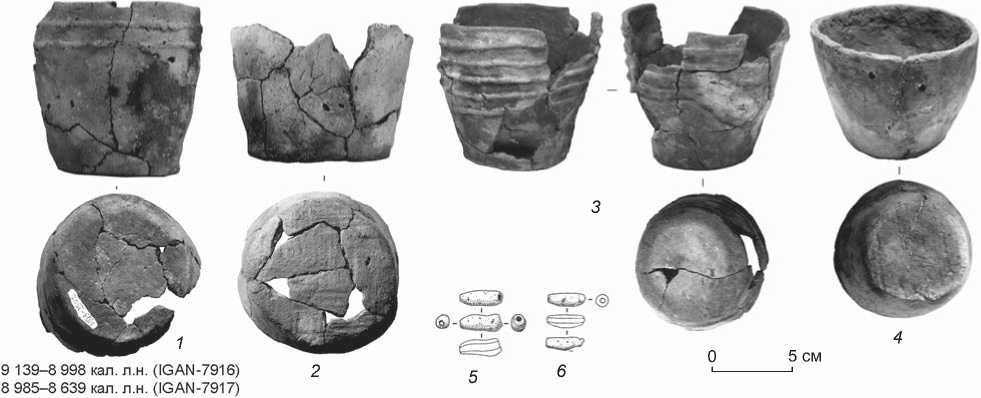

Рис. 5. Керамические изделия начального неолита с поселений Китовый-2 ( 1 , 2 , 5 , 6 ) и -4 ( 3 , 4 ).

Керамика. Наиболее яркая особенность памятника, индикатор его культурной и хронологической принадлежности – оригинальный керамический комплекс, включающий сосуды и украшения – бусины (рис. 5). Керамика тонкостенная (5–7 мм), с включениями минерального отощителя, черепок оранжево-коричневого цвета. На донцах некоторых сосудов сохранились отпечатки плетеной подложки – технический декор. Формовка изделий производилась ручным способом по донной программе конструирования начина с использованием жгутового налепа. Характерной особенностью данного керамического комплекса, отличающей его от прочей керамики Курильских островов, а также Хоккайдо и Сахалина, является полное отсутствие веревочных (шнуровых) оттисков. Ближайшие аналогии наблюдаются в линейно-рельефной керамике типа Рюкисенмон северной части о-ва Хонсю. Таким образом, вышеуказанные признаки позволяют относить керамический комплекс с о-ва Итуруп к начальному неолиту, т.е. к эпохе до появления на Курильских островах культурного феномена «дзёмон» – керамики с веревочным оттиском.

Основные итоги и интерпретация

В ходе раскопок археологических памятников Кито-вый-2 и -4 на о-ве Итуруп выявлено несколько типов неолитических объектов, впервые зафиксированных на Курильских о стровах в рамках раскопок широкой площадью. Основой обнаруженного комплекса являются два типа жилищ – наземное без заглубления деревянного каркаса и полуземлянка. Последний хорошо известен по материалам раннего и среднего неолита на островах Сахалин [Василевский, 2008, с. 191–192; Грищенко, 2011, с. 80–81, 165–167; 2018, с. 22–24, 100] и Хоккайдо [Obihiro…, 1988, p. 28, 31– 32; 2006, p. 247–259]. Наземные жилища на Сахалине и Курилах ранее не изучались.

Три оригинальных объекта – это площадки с длинными насыпями и выложенными по периметру базальтовыми плитками. Единственно приемлемая трактовка данных сооружений – ритуальная имитация наземного дома с погребальным ложем в центре, где двойное ограждение и защищает «дом покойного», и предотвращает блуждание души усопшего в мире живых, что соответствует более поздним представлениям айнов о душах умерших как о самостоятельных существах, способных вернуться и принести людям вред [Спеваковский, 1988, с. 145–147].

Считаем насыпь могилой, в которой хоронили останки кремированных покойников. На наличие кремаций указывают выявленные пятна прокаленного грунта в основании каждого объекта. По-видимому, после сожжения по периметру устанавливались при- несенные с побережья базальтовые плиты, а пространство между ними засыпалось грунтом из рядом расположенной ямы. Вокруг кладки создавалась ограда, прослеживаемая по системе ямок от столбов вокруг ритуальных насыпей, сходной с таковой наземного жилища Китового-4, но без перерыва, маркирующего вход-выход. Кроме того, отметим конический профиль ямок – свидетельство того, что столбы не вкапывались, а вбивались заостренным концом в грунт. Это указывает на символический характер окружающей объект конструкции. Поскольку между ямками есть расстояние, полагаем, оно закрывалось плетнем. Косвенным подтверждением неутилитарного характера сооружений являются найденные в насыпи 2 на поселении Китовый-2 керамические цилиндрические бусины.

Обратимся к наиболее общим этнографическим аналогиям. Рассматриваемые ритуальные насыпи, назовем их длинными могилами, стилистически напоминают описанные Л.Я. Штернбергом захоронения в лодках, распространенные у разных народов мира. Согласно верованиям, такое погребение позволяло покойному вернуться в обетованную страну предков тем же способом, которым те некогда переселились на новое место [Штернберг, 1936, с. 339]. Приведенная аналогия выглядит особенно уместно, если учитывать расположение описываемых ритуальных комплексов на острове, что однозначно предполагает морской переход первого поколения новых курильчан из места исхода. Отсутствие более древних культурных слоев позволяет предполагать пионерный характер заселения о-ва Итуруп носителями культуры линейно-рельефной керамики и длинных могил. И это усиливает обоснование традиции погребений-лодок.

Отметим явную связь захоронений с конкретными жилищами на обоих изученных поселениях. Кладбище обустраивалось непосредственно у домов, в которых жили покойные. Это может трактоваться и как привязанность живых к своим предкам, и как опасение того, что звери или другие люди могут навредить усопшим родственникам. При любом толковании данный факт говорит о существовании культа предков, устойчивых семейно-бытовых и религиозно-мистических традиций и правил поведения, табу и моральных ценностей. Все это свидетельствует о довольно развитых общественных отношениях и регламентированном социальном поведении, а также богатом духовном мире итурупских жителей. Само существование поселений на изолированном от материковой суши острове Большой Курильской гряды дает основание говорить о достаточно высоком уровне развития штормового мореходства в условиях Охотского моря и прибрежной экономики, благодаря чему но сители данной культуры могли жить за счет морских промыс-

Результаты радиоуглеродного датирования

|

Лабораторный номер |

Описание образца |

Дата, л.н. |

|

|

Некалиброванная 1σ (68 %) |

Калиброванная 2σ (95,4 %) |

||

|

IGAN - 8034 |

Китовый-2 Уголь из очага жилища 5 |

9 800 ± 130 |

11 647–10 758 |

|

IGAN - 7916 |

Нагар с керамического сосуда, соскоб с внешней стороны |

8 140 ± 35 |

9 139–8 998 |

|

IGAN - 7917 |

Нагар с керамического сосуда, соскоб с внутренней стороны |

7 940 ± 40 |

8 985–8 639 |

|

IGAN - 8774 |

Китовый-4 Уголь из заполнения наземного жилища 3 |

10 775 ± 30 |

12 757–12 720 |

|

IGAN - 8775 |

Уголь из основания наземного жилища 3 |

11 115 ± 30 |

12 950–12 926 |

|

IGAN - 8773 |

Уголь из очажной ямы жилища 1 |

7 375 ± 30 |

8 142–8 035 |

|

СОАН-9988 |

То же |

7 990 ± 120 |

9 264–8 543 |

|

СОАН-9989 |

Уголь из очажной ямы жилища 2 |

7 005 ± 175 |

8 182–7 515 |

|

IGAN - 8776 |

Уголь из заполнения приямка ритуального объекта 1 |

7 570 ± 30 |

8 415–8 343 |

лов. Все это, равно как описанный комплекс жилищ, каменной индустрии и керамики, позволяет интерпретировать поселения Китовый-2 и -4 как объекты эпохи неолита. По результатам раскопок 2019–2020 гг. на изученной территории можно выделить несколько функциональных зон. Первая – полуподземные жилища круглогодичного проживания, вторая – жилища-летники либо наземные склады, третья – зона хозяйственной активности в пространстве между жилищами, четвертая – зона ритуальных действий – огражденные площадки поклонения предкам.

Хронология

Для поселений Китовый-2 и -4 получены девять радиоуглеродных дат* (см. таблицу ): две – по нагару с внутренней и внешней стороны стенок керамического со суда с линейно-рельефным орнаментом (см. рис. 5, 1 ), остальные – по углям из очагов жилищ и одного ритуального объекта (см. рис. 2, 3). Таким образом, на данном этапе исследования их возраст устанавливается в довольно широком диапазоне 13 000–8 000 л.н., что, несомненно, требует уточнения, но обозначает, по-видимому, крайние хронологические рамки выделяемого периода каменного века Курильских островов – а именно начального неолита.

Этапы неолита Курильских островов

Суммируя имеющиеся данные по неолиту Курил, предлагаем следующую периодизацию.

-

1. Начальный этап неолита (13,0–8,5 тыс. кал. л.н.). Он представлен комплексами с линейно-рельефной керамикой и связан с культурой длинных могил. Характерным признаком данного этапа в каменной индустрии является ориентация на бифасиальные технологии изготовления ретушированных орудий из отщепов и целых отдельностей с развитой шлифовкой камня, основанные на освоении ресурсов местных месторождений базальта. Наличие немногочисленных обсидиановых изделий позволяет предполагать начало обменных связей с населением о-ва Хоккайдо.

-

2. Ранний этап неолита (9,0–7,5 тыс. кал. л.н.). Он выделяется во многом гипотетически, т.к. раскопки комплексов этого времени на Курилах пока не проведены. Однако учитывая данные по сопредельным территориям, прежде всего Сахалину, Хоккайдо и Камчатке, предполагаем связь раннего этапа с культурой наконечников на пластинах. Его характерными признаками в каменной индустрии являются преимущественная ориентация на технологии пластинчатого расщепления и использование обсидиана о-ва Хоккайдо, яшмоидов и базальтов островного региона. Керамика этого периода разнообразна и может быть представлена несколькими типами – Акацуки, Урахоро и др. Отдельные проявления данного этапа зафиксированы при разведочных исследованиях на островах Итуруп (Рыбаки-3), Шикотан (Малоку-рильское-1), Кунашир (Лагунное-15).

-

3. Средний неолит (7,5–6,0 тыс. кал. л.н.). Археологические комплексы типа Янкито-1 и -2 на о-ве Итуруп, в которых присутствуют керамика с характерными следами выравнивания стенок сосудов

твердым гребенчатым инструментом и каменная индустрия, ориентированная на бифасиальную технологию изготовления орудий из отщепов и целых отдельностей, объединены в японской историографии в рамках раннего дзёмона и рассматривались рядом авторов как комплексы раннего неолита Курильских островов [Kuzmin et al., 2012] . Учитывая результаты последних работ, данный этап следует определять с точки зрения общепринятой периодизации как средний неолит.

Дальнейшие исследования археологических памятников Курильских островов раскопками широкой площадью позволят уточнить периодизацию каменного века архипелага.

Заключение

В ходе раскопок нижних горизонтов поселений Кито-вый-2 и -4 в 2019–2020 гг. выявлен оригинальный археологический комплекс, не имеющий до сегодняшнего дня аналогов на Курильских островах, а также на Сахалине и Хоккайдо. Представляется, что в древности оба объекта относились к одному крупному поселению на берегу и в прибрежной зоне залива Китовый. Наиболее выдающимися элементами данного комплекса являются ритуальные объекты в виде насыпей с плиточным ограждением – предположительно места погребения кремированных останков усопших и отправления культа предков. Исходя из данного яркого и весьма важного признака, предлагаем объединить изученные неолитические комплексы в рамках культуры длинных могил начального неолита.

Отметим морфологическое сходство итурупской керамики с линейно-рельефной керамикой изначального дзёмона возрастом 12–14 тыс. лет на островах Хонсю и Кюсю [Special exhibition…, 2009, p. 35–38]. Самой северной точкой ее обнаружения в Японии является стоянка Хакчазава-1 на крайнем севере о-ва Хонсю [Хакчазава…, 1988, с. 36]. Учитывая географический разрыв между севером Хонсю и Итурупом, предполагаем разовую миграцию хорошо организованной группы рыбаков на лодках в меридиональном направлении с юга на север.

Список литературы Начальный неолит Курильских островов: культура длинных могил

- Атлас Курильских островов: [Электронный ресурс]. – М.: Дизайн. Информация. Картография; Владивосток: Феория, 2009. – 516 с.

- Василевский А.А. Каменный век острова Сахалин. – Южно-Сахалинск: Изд-во Сах. гос. ун-та, 2008. – 412 с.

- Василевский А.А., Грищенко В.А., Орлова Л.А. Периодизация, рубежи и контактные зоны эпохи неолита в островном мире дальневосточных морей (в свете радио-углеродной хронологии Сахалина и Курильских островов) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 1. – С. 10–25.

- Василевский А.А., Потапова Н.В. Очерки истории Курильских островов. – Южно-Сахалинск: ИАЭТ СО РАН; Сах. гос. ун-т, 2017. – Т. 1: История Курильского архипелага с древнейших времен до Санкт-Петербургского договора 1875 года. – 416 с.

- Голубев В.А. По следам древних костров // Дальний Восток. – 1964. – № 2. – С. 149–151.

- Голубев В.А. Археология Курильских островов: авто-реф. дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 1972. – 25 с.

- Грищенко В.А. Ранний неолит острова Сахалин. – Южно-Сахалинск: Сах. гос. ун-т, 2011. – 184 с.

- Грищенко В.А. Леворучьинский комплекс ранней фазы среднего неолита острова Сахалин: Раскопки поселения Левый ручей 2, пункт 2 в 2011 году, раскоп № 2. – Южно-Сахалинск: Сах. гос. ун-т, 2018. – 136 с. – (Тр. Сахалинской лаборатории археологии и этнографии; вып. 1).

- Зайцева Г.И., Кнорозов Ю.В., Спеваковский А.Б., Прокофьев М.М. Абсолютная хронология древних селений Курильских островов // Исследования по археологии Сахалина и Курильских островов: тез. выступлений на II археологических чтениях, посвященных памяти Р.В. Козыревой. – Южно-Сахалинск, 1989. – С. 24–28.

- Кнорозов Ю.В., Спеваковский А.Б., Таксами Ч.М. Пиктографические надписи айнов // Полевые исследования Института этнографии: 1980–1981. – М.: Наука, 1984. – С. 226–233.

- Прокофьев М.М. Археологические памятники о. Итуруп (по результатам разведок 1983, 1985 гг.) // XXVII съезд КПСС и задачи музейного строительства в Сахалинской области. – Южно-Сахалинск: Сах. обл. краевед. музей, 1986. – С. 18–20.

- Прокофьев М.М. Находки керамических изделий культуры сацумон с календарной символикой на о. Итуруп // Краевед. бюл.: Проблемы истории Сахалина, Курил и сопредельных территорий. – 1995. – № 3. – С. 135–139.

- Прокофьев М.М. Новые материалы по археологии о. Итуруп (из полевого дневника 1986 года) // Краевед. бюл.: Проблемы истории Сахалина, Курил и сопредельных территорий. – 2001. – № 3. – С. 21–35.

- Прокофьев М.М. Керамика раннего дзёмона с Южных Курил // Краевед. бюл.: Проблемы истории Сахалина. – 2003. – № 1. – С. 89–94.

- Самарин И.А., Шубина О.А. Памятники истории и культуры Южно-Курильского района. – Южно-Сахалинск: Сах. обл. краевед. музей, 2013. – 160 с.

- Спеваковский А.Б. Духи, оборотни, демоны и божества айнов (религиозные воззрения в традиционном айнском обществе). – М.: Наука, 1988. – 205 с.

- Стешенко Т.В., Гладышев С.А. Древние памятники Курильских островов // Исследования по археологии Сахалинской области. – Владивосток: Дальневост. науч. Центр АН СССР, 1977. – С. 21–37.

- Хакчазава (1) исеки (Стоянка Хакчазава-1). – Аомори: Аомори-кен Кёику Ийнкай, 1988. – 74 с. (на яп. яз.).

- Чубарова Р.В. Неолитические стоянки на о. Итуруп // СА. – 1960. – № 2. – С. 128–138.

- Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии: Исследования, статьи, лекции. – Л.: Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР, 1936. – 584 с.

- Шубина О.А. Обзор коллекций Раннего и Среднего Дзёмона Курильских островов из фондов Сахалинского областного краеведческого музея // Вестн. Сахалин. музея. – 2012. – № 19. – С. 125–172.

- Яншина О.В., Андреева М.А., Пантюхина И.Е. О раннем неолите Курильских островов: стоянка Янкито-1 // Россия и АТР. – 2008. – № 1. – С. 75–87.

- Fitzhugh B., Moore S., Lockwood C., Boone C. Archaeological paleobiogeography in the Russian Far East: the Kuril Islands and Sakhalin in comparative perspective // Asian Perspectives. – 2004. – Vol. 43, iss. 1. – P. 92–122.

- Fitzhugh B., Shubin V.O., Tezuka K., Ishizuka Y., Mandryk C.A.S. Archaeology in the Kuril Islands: advances in the study of human paleobiogeography and Northwest Pacifi c prehistory // Arctic Anthropology. – 2002. – Vol. 39, iss. 1/2. – P. 69–94.

- Kono T. Chashi or fortresses of the Ainu // Trans. Sapporo Nat. Soc. – 1905. – Vol. 1. – P. 73–90.

- Kuzmin Y.V., Yanshina O.V., Fitzpatrick S.M., Shubina O.A. The Neolithic of the Kurile Islands (Russian Far East): current state and future prospects // J. of Island and Coastal Archaeology. – 2012. – Vol. 7, iss. 2. – P. 234–254.

- Milne J. Notes on the Koro-pok-guru or Pit-dwellers of Yezo and the Kuril Islands // Transactions of the Asiatic Society of Japan. – 1882. – Vol. X, iss. 2. – P. 187–198.

- Obihiro Archaeological Records № 27: Obihiro. Taisho sites 2. – Obihiro: Board of Education, 2006. – 464 p. (на яп.яз. с загол. на англ. яз.).

- Obihiro Archaeological Records № 7: Obihiro. Akatsuki site 3. – Obihiro: Board of Education, 1988. – 90 p. (на яп.яз. с загол. на англ. яз.).

- Phillips S.C., Speakman R.J. Initial source evaluation of archaeological obsidian from the Kuril Islands of the Russian Far East using portable XRF // Archaeol. Sci. – 2009. – Vol. 36. – P. 1256–1263.

- Schnell I. Prehistoric fi nds from the Island world of the Far East, now preserved in the Museum of the Far Eastern Antiquties, Stockholm // Bull. Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm. – 1932. – N 4. – P. 15–104.

- Shubin V.O. Aleut in the Kuril Islands // Anthropology of the North Pacifi c Rim / eds. W.W. Fitzhugh, V. Chaussonet. – Wash.: Smithsonian Institution Press, 1994. – P. 337–345.

- Special exhibition: Beginning of the Jomon Culture: What took place in 15,000 years ago? – Sakura: National Museum of Japanese History, 2009. – 187 p. (на яп. яз. с загол. на англ. яз.).

- Torii R. Les Ainou des Iles Kouriles // J. of the College of Science. Imperial University of Tokyo. – 1919. – Vol. XLII, art. 1. – P. 1–337.

- Yanshina O., Kuzmin Y. The earliest evidence of human settlement in the Kurile Islands (Russian Far East): the Yankito Site Cluster, Iturup Island // J. of Island and Coastal Archaeology. – 2010. – Vol. 5. – P. 179–184.