Начало исследований на поселении Старый Московский Тракт-5 (Северо-Западная Бараба)

Автор: Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены материалы поселения Старый Московский Тракт-5 (СМТ-5) в Венгеровском р-не Новосибирской обл., полученные в ходе раскопок 2016 г. По результатам планиграфического анализа предложено рассматривать западины № 1-11 поселения СМТ-5 и западины № 1-7 поселения СМТ-4 в рамках единой системы жилищ, занимающих надпойменную террасу левого берега р. Тартас. В составе керамики выделено 12 групп, аналогичных некоторым культурно-хронологическим комплексам неолита и раннего металла Среднего Прииртышья и Барабы (боборыкинская, кокуйская, артынская, екатерининская культуры, гребенчато-ямочная общность). Специфика каменной индустрии заключается в наличии необработанного сырья, нуклеусов подпризматических форм и желваков, преобладании ножевидных пластин с большой долей ретушированных, значительном количестве скребков на отщепах и наличии концевых скребков на пластинах, присутствии абразивов и шлифованных орудий. Характер заполнения и хроностратиграфия находок свидетельствуют минимум о двух этапах использования котлована жилища № 6. Обоснованы неолитический возраст керамики группы 1 и дискуссионность культурнохронологической принадлежности массива керамики с различными вариантами накольчатого и гребенчато-ямочного орнамента (группы 2-12) в пределах неолита и начала эпохи палеометалла.

Поселение старый московский тракт-5, керамические комплексы, хроностратиграфия, поздний неолит, ранний металл, барабинская лесостепь

Короткий адрес: https://sciup.org/14522455

IDR: 14522455 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Начало исследований на поселении Старый Московский Тракт-5 (Северо-Западная Бараба)

Поселение Старый Московский Тракт-5 (далее СМТ-5) расположено на левом берегу р. Тар-тас, к востоку от с. Венгерово Новосибирской обл. (северо-западная часть Барабинской лесостепи). По местонахождению памятник входит в компактную группу из пяти поселений у трассы Венгеро-во – Куйбышев (Старый Московский тракт), открытых В.И. Молодиным в 1997 г. [Молодин, Новиков, 1998, с. 53–54].

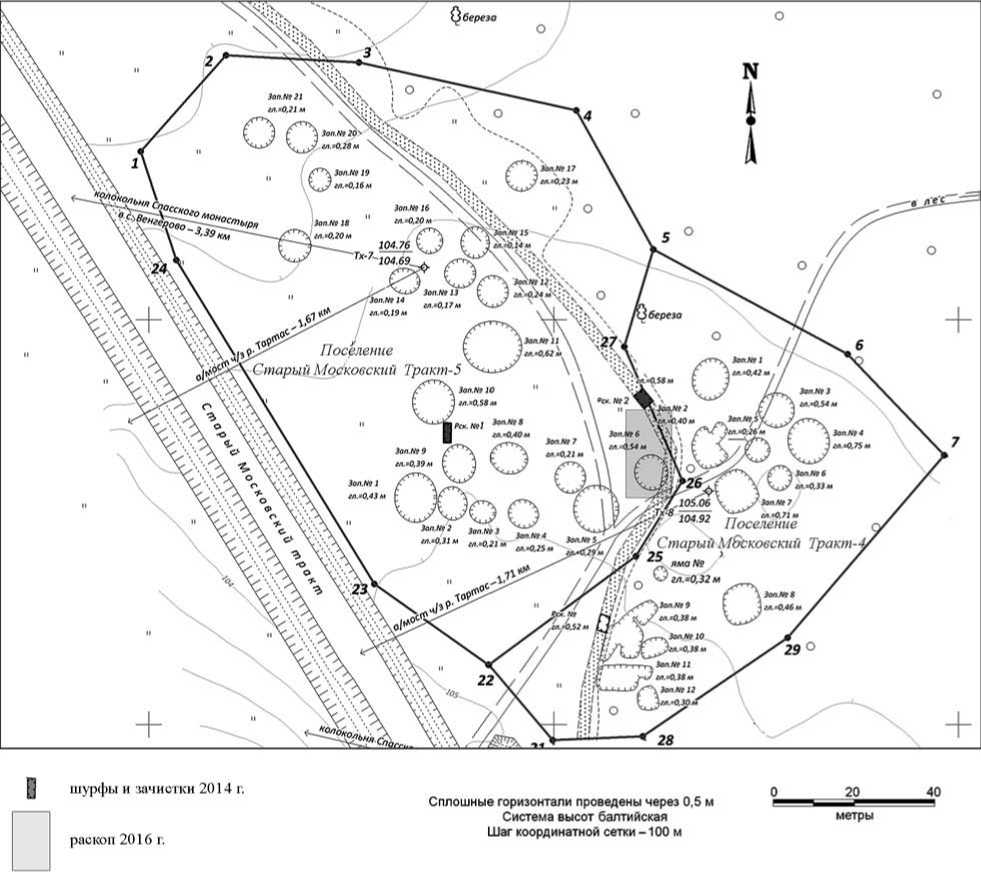

Анализ планиграфии позволяет предположить, что западины № 1–11 поселения СМТ-5 и западины № 1–7 поселения СМТ-4 представляют собой одну систему древних жилищ, расположенных в два ряда поперек террасы, по оси ЗЮЗ–ВСВ (рис. 1). Другие планиграфические группы на обозначенных поселениях представлены бессистемными скоплениями древних сооружений.

В 2014 г. нами произведена зачистка рва противопожарной опашки, проходящего по границе между поселениями СМТ-4 и СМТ-5, а также заложен шурф в центральной части поселения СМТ-5 (рис. 1). Стратиграфически установлено, что культурным слоем является светло-желтая супесь, а «материком» – небольшая по мощности пачка темно-красного суглинка.

В 2016 г. заложен раскоп площадью 200 м2, включавший о статки жилища № 6 по с еления СМТ-5 и прилегающие к нему участки.

Керамика представлена 830 фрагментами, морфологически подразделяемыми на несколько групп. Мелкие и плохо сохранившиеся фрагменты керамики (20,6 % от общего количества) не включены в морфологическую группировку. За рамками предварительной публикации осталась также немного-

Рис. 1. Топографический план поселений Старый Московский Тракт-4, -5 с указанием изученных участков.

(За основу взят фрагмент общего плана, выполненного специалистами НПЦ по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской обл. в 2014 г.)

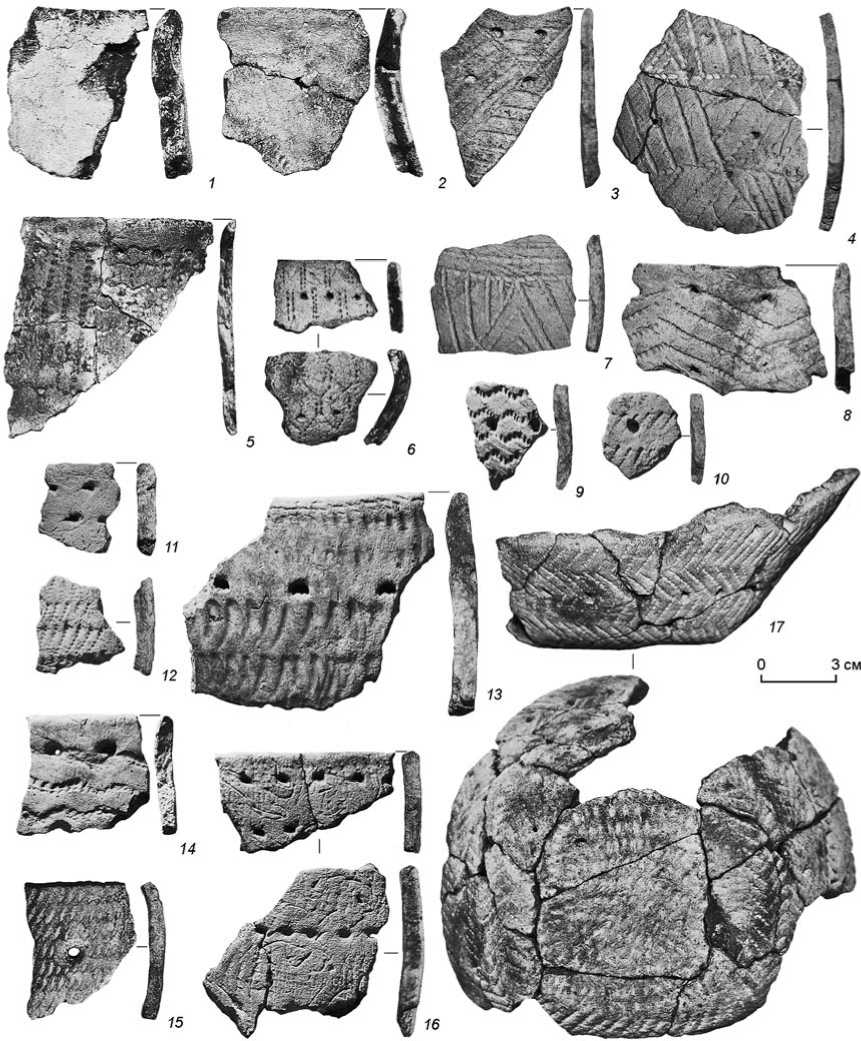

Рис. 2. Керамика поселения Старый Московский Тракт-5 из раскопок 2016 г.

численная керамика эпохи поздней бронзы, раннего железного века, Средневековья и Нового времени, обнаруженная на границе слоев гумуса и светложелтой супеси.

Группа 1 (167 ед.) – фрагменты от семи толстостенных профилированных сосудов с разреженным орнаментом из овальных наколов в верхней части (рис. 2, 1, 2 ). Во многом аналогичны боборы-кинской керамике близлежащего поселения Автодром-2 [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012].

Группа 2 (120 ед.) – фрагменты сосуда простой круглодонной (?) формы с фигурным венчиком, орнаментированного в отступающе-накольчатой технике композицией из «взаимопроникающих» треугольных зон и горизонтальных линий, а также рядами полулунных ямок (рис. 2, 3, 4, 7). Находит аналогии в материалах могильника Хутор Бор IV [Петров, 2014, рис. 45, 4, 5], поселения Ямсыса XII [Там же, рис. 36, 3, 4] и в артынской керамике поселения Автодром-2/1.

Группа 3 (122 ед.) – фрагменты открытого круглодонного сосуда с орнаментом в виде «взаимопроникающих» прямоугольных участков, заполненных вертикальными прямыми и горизонтальными волнистыми накольчатыми линиями и рядами округлых ямок, а также отдельные фрагменты с наколь-чатыми линиями (рис. 2, 5). Аналогичны одному из сосудов с поселения Венгерово-3 [Молодин, 1977, табл. XXXIX, 2].

Группа 4 (9 ед.) – фрагменты сосуда с плотным орнаментом из горизонтальных зигзагов, выполненных отступающими наколами палочки или гребенчатого штампа, и рядами округлых ямок (рис. 2, 8 ). Также находит аналогии в комплексе Венгеро-во-3 [Там же, табл. XXXIX, 1 ].

Группа 5 (40 ед.) – фрагменты «баночного» сосуда с уплощенным дном квадратной формы. Орнаментирован по стенкам «елочкой» из оттисков гребенки и рядами полулунных ямок. Дно заполнено рядами гладких насечек (рис. 2, 17 ). Данная декоративная схема широко распространена на памятниках гребенчато-ямочной общности Среднего Прииртышья и Барабы – Венгерово-3 [Молодин, 1977], Екатериновка I, Крапивка I [Петров, 2014], Чеплярово-29 [Иващенко, Толпеко, 2012]. Аналоги по форме известны в комплексах поселения Усть-Тара XXVIII и могильника Окунево V/VII.

Группа 6 (38 ед.) – фрагменты небольшого круглодонного сосуда с «сотовым» узором из гребенчатых оттисков и ямок, а также фрагменты более крупного сосуда со схожим декором (рис. 2, 6 ). Аналогичны керамике поселений Хутор Бор I, Александровка III [Петров, 2014, рис. 24, 2 ; рис. 29, 1, 7 ], в широком контексте – таежным комплексам неолита и ранней бронзы Васюганья и Нижнего Приобья.

Помимо перечисленных групп представлены сосуды, орнаментированные рядами наклонных оттисков гребенки (группа 7 – 42 ед.; рис. 2, 10–12 ), гладкого штампа (группа 8 – 31 ед.; рис. 2, 15 ), «шагающей» гребенки (группа 9 – 35 ед.; рис. 2, 16 ), «гладкой качалки» (группа 10 – 2 ед.; рис. 2, 13 ), зигзагообразных поясов из оттисков гребенки и гладкого штампа (группа 11 – 6 ед.; рис. 2, 14 ). При совокупном рассмотрении круг аналогов очерчивается ранними гребенчато-ямочных комплексами Среднеиртышско-Барабинского региона.

В небольшом количестве найдены фрагменты с накольчато-волнистым декором (группа 12 – 9 ед.) (рис. 2, 9 ). Такая орнаментация наиболее характерна для посуды поселений артынской культуры, но в небольших пропорциях присутствует в комплексах Крапивка I и Венгерово-3.

Анализ пространственного распределения керамики выявил три хроностратиграфических горизонта. Наиболее ранний определен по низкому залеганию отдельных фрагментов посуды группы 1 в жилище № 6 и развала in situ на уровне «материка» близ котлована. Выше в заполнении жилища зафиксирован in situ плоскодонный сосуд с гребенча- то-ямочным декором (группа 5). Наконец, над ним крупным скоплением совместно залегала керамика групп 2, 3, 6, 8, 9 и 12. Следует, однако, учитывать однородность слоя, что говорит о предварительном характере указанных наблюдений.

Предметы каменной индустрии обнаружены как в слое белого песка, так и в различных горизонтах жилищного заполнения. Сравнительный анализ изделий из слоя и жилища не выявил закономерных различий, поэтому на данном этапе целесообразно рассматривать эти находки в совокупности. Учитывая ограниченный объем предварительной публикации, остановимся на наиболее очевидных фактах.

-

1. В слое и в заполнении жилища обнаружены небольшие кусочки необработанного сырья (33 экз.), при этом их большую часть составляют лимониты (23 экз.).

-

2. В комплексе присутствуют и желваки (4 экз.), и нуклеусы подпризматических форм (3 экз.).

-

3. Отщепы составляют самую многочисленную категорию (83 экз.), при этом лишь на шести из них зафиксирована мелкая краевая ретушь.

-

4. Пластины также многочисленны (82 экз.), при этом более трети этих изделий (31 экз.) ретушированы (доминирует мелкая краевая ретушь с вентральной стороны – 24 экз.).

-

5. Многочисленные скребки чаще выполнены на отщепах (45 экз.) с преобладанием случайных, подпрямоугольных и округлых форм, реже на пластинах (9 экз.), при этом почти всегда рабочий край оформлен с дорсальной стороны.

-

6. Обнаружены сколы со шлифованных орудий (5 экз.), плитчатые песчаниковые абразивы (2 экз.) и небольшой топор-тесло со шлифованным лезвием (1 экз.).

В ходе работ изучены остатки жилища и шесть ям различного размера. Остановимся на характеристике конструкций, непосредственно связанных с жилищным комплексом.

Остатки жилища № 6 представлены котлованом полуземлянки округлой формы, размерами 5,6 м (З–В) × 5,2 м (С–В). Стенки крутые, но не отвесные, слегка пологие в восточной части. Глубина котлована относительно материка – 0,75 м.

При выборке заполнения, состоящего из светло-желтой супеси, зафиксировано залегание подавляющего числа находок (в т.ч. керамики групп 1–8) в верхних горизонтах, на глубине до 0,35 м от уровня «материка», и резкое снижение их количества в нижележащем горизонте. При дальнейшей выборке заполнения на глубине 0,42 м от «материкового» уровня обнаружены две крупные ямы у восточной (яма № 6) и западной (яма № 5) стенок жилища. Заполнение обеих ям глубиной до 0,16 м состояло из светло-желтой су- песи с включениями гумуса. На уровне пола, маркируемого плотной супесью темно-оранжевого цвета, в яме № 5 обнаружены отщеп случайной формы, скребок на отщепе, концевой скребок на пластине; а в яме № 6 – скол с поверхности шлифованного орудия из серо-зеленого сланца.

После выборки заполнения в северной части котлована на глубине 0,7 м от уровня «материка» зафиксированы остатки очага овальной формы, размерами 1,7 м (ЮЗ–СВ) × 0,4 м (СЗ–ЮВ). Мощность очажного заполнения, состоящего из суглинка с включениями сажи, спеков и светло-желтой супеси, достигает 0,15 м. При выборке очага найдены очень мелкие фрагменты жженых костей и один небольшой отщеп случайной формы.

В заключение суммируем некоторые предварительные выводы.

Каменная индустрия представляется однородным комплексом, но отождествлять его с какой-либо из выделенных керамических групп преждевременно. То же самое справедливо для жилища: неравномерное распределение находок с очевидным преобладанием последних вверху заполнения, наличие «стерильных» горизонтов и впускных ям говорят о разновременном использовании сооружения.

Полученная керамика типологически разнообразна, однако аналогии выделенным группам обнаруживаются прежде всего в комплексах V– III тыс. до н.э. Среднеиртышско-Барабинского региона. Исключительным случаем для Барабы является находка сосуда с «сотовым» орнаментом, который может быть связан с северным населением.

Учитывая данные о хронологии боборыкинской культуры Зауралья и юга Западной Сибири, а также выявленную хроностратиграфию, керамику группы 1 из поселения СМТ-5 следует выделить в культурно-хронологический комплекс развитого неолита (вторая половина VI – начало V тыс. до н.э.).

Хронология керамики групп 2–12 с различными вариациями накольчатого и гребенчато-ямочного орнамента полемична и нуждается в дальнейшем исследовании. Требует корректного объяснения и морфологическое разнообразие керамического комплекса. Исследование поселения СМТ-5

перспективно в плане проверки на новых источниках аргументов, предложенных в пользу отнесения подобных комплексов к позднему неолиту (екатерининские комплексы, кокуйская культура) или началу ранней бронзы (гребенчато-ямочная общность).

Список литературы Начало исследований на поселении Старый Московский Тракт-5 (Северо-Западная Бараба)

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром-2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи)//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2012. -№ 3 (18). -С. 4-13.

- Иващенко С.Н., Толпеко И.В. Неолитический комплекс поселения Чеплярово-29 (предварительное сообщение)//VIII исторические чтения памяти М.П. Грязнова. -Омск: Амфора, 2012. -С. 73-79.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. -Новосибирск: Наука, 1977. -173 с.

- Молодин В.И., Новиков А.В. Археологические памятники Венгеровского района Новосибирской области. -Новосибирск: НПЦ по сохранению историко-культурного наследия, 1998. -140 с.

- Петров А.И. Эпоха позднего неолита и ранней бронзы в Среднем Прииртышье. -Омск: Омск. гос. ун-т, 2014. -348 с.