Начало исследования элитного кургана 7 саргатской культуры на памятнике Тартас-2 в Барабинской лесостепи. Геофизические исследования и элементы обрядовой практики

Автор: Мыльникова Л.Н., Молодин В.И., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Ненахов Д.А., Кобелева Л.С., Дядьков П.Г., Позднякова О.А., Васильев С.К., Ненахова Ю.Н., Селин Д.В., Нестерова М.С., Кравцова А.С., Харитонов Р.М., Попова Б.С., Бобин Д.Н., Некраш А.А., Титова А.В., Чикишева Т.А., Мыльников В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты раскопок 2023 г. кург. 7 на могильнике Тартас-2. Он находится в Венгеровском р-не Новосибирской обл., в 7 км к югу от села Венгерово. Перед началом раскопок была осуществлена магнитная съемка кургана цезиевым магнитометром. Раскопки кургана велись вручную. Общая площадь исследования составила 1 600 м2. При снятии насыпи была выявлена серия объектов сакрального характера. Они представлены преимущественно челюстями, зубами и черепами не менее 33 особей лошади, ветвями нижних челюстей трех взрослых особей коровы, одним целым черепом взрослой овцы, а также частью скелета лисицы. Среди лошадей шесть особей относятся к жеребятам 2-3-летнего возраста, остальные взрослые. Во всех наборах резцов сохранены клыки, что однозначно указывает на захоронение в кургане жеребцов или меринов. На северной поле насыпи цепочку продолжало скопление захоронений особей взрослых людей. Костные останки представлены скелетами (полными или фрагментарно) шести человек: три женщины 20-25 лет, одна -18-20, и мужчина 20-25 лет. Их положение (позы) свидетельствуют, что они умерщвлены насильственно. Эти люди похоронены не по канонам саргатской культуры. Площадь распространения антропологических материалов составляет 3,07 х 1,6 м. Среди останков людей найдены клык медведя и обломок рукояти бронзового ножа. Остатки тризн в виде костей животных достаточно часто находят в скифских курганах. Сходная ситуация отмечена и при анализе остатков тризн в курганах кочевников Южного Урала и Западного Казахстана. Для саргатских курганов Барабы сочетание жертвоприношения животных и людей встречено впервые. Их наличие свидетельствует о высоком социальном статусе захороненного и подтверждает элитность исследуемого сооружения.

Новосибирская обл, курган, саргатская культура, геофизические исследования, жертвоприношения

Короткий адрес: https://sciup.org/145146707

IDR: 145146707 | УДК: 903.21, | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0735-0742

Текст научной статьи Начало исследования элитного кургана 7 саргатской культуры на памятнике Тартас-2 в Барабинской лесостепи. Геофизические исследования и элементы обрядовой практики

Памятник Тартас-2 был открыт в 2003 г. отрядом под руководством О.В. Софейкова. Он находится в Венгеровском р-не Новосибирской обл., примерно в 7 км к югу от села Венгерово, в пределах видимости от последнего. Расположен на надпойменной террасе правого берега р. Тартас, в месте, где была образована широкая пойма, именуемом как урочище Таи. Здесь коренная терраса возвышается над затопляемой поймой на 2,8 м. Расстояние от памятника Тартас-1 составляет 1,45 км к СВ. Поверхность могильника сильно нарушена и практически полностью снивелирована многолетней распашкой. Визуально отчетливо читался только один курган, насыпь которого составляла в диаметре, вместе с глубоким, окружающим его рвом, 34 м. Несмотря на то, что в его центре отчетливо читалась огромная грабительская яма, насыпь достигала высоты не менее 1,2 м. По метрическим параметрам и конструктивным особенностям курган следует относить к ряду элитных.

В 2008 и 2016 гг. на распаханной территории памятника были выполнены геофизические исследования, в результате чего выявлены остатки погребальных сооружений, насыпи которых были практически полностью снивелированы [Парцингер и др., 2016]. Надо сказать, что и полы сохранившегося кург. 7 на памятнике ежегодно подпахивались. Это позволяет относить его изучение к категории охранных исследований. Учитывая то обстоятельство, что проводить раскопки столь масштабного объекта без использования техники практически невозможно за один полевой сезон, в данной работе представлены наиболее значительные результаты, полученные в 2023 г.

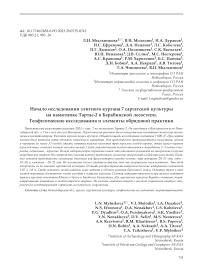

Геофизические исследования

Перед началом раскопок на кург. 7 была выполнена прецизионная магнитная съемка. Курган был вписан в квадрат, размерами 60 × 60 м, ориентированный по сторонам света. До начала работ с помощью металлоискателя Крот-2 с территории участка были удалены современные железные предметы. Магнитная съемка выполнялась цезиевым магнитометром G-858G с использованием метода вертикального градиента. Нижний датчик располагался на высоте 30–35 см от поверхности Земли, верхний – 105–110 см. Съемка проводилась в направлении Ю–С, параллельными профилями, с шагом 1 м. Движение оператора с прибором вдоль профиля осуществлялось со скоростью около 3–4 км/час. При частоте съемки 10 Гц это обеспечивало расстояние между соседними замерами вдоль профиля ок. 8–12 см. Метки по профилю ставились через 2 м. Для учета внешних солнечно-суточных вариаций магнитного поля в районе работ устанавливалась вариационная протонная станция МВ-07М, что позволяет, помимо карты вертикального градиента, строить карты аномального магнитного поля на двух уровнях высоты. Магнитная восприимчивость почв и подстилающих пород была измерена в лабораторных условиях с помощью каппаметра КТ-5. Общая площадь съемки составила 3 600 м2.

По данным измерений были построены карты распределения вертикального градиента модуля вектора геомагнитной индукции (рис. 1). По всей площади участка фиксируются характерные биполярные аномалии, связанные с железом, которое по разным причинам не удалось удалить из грунта. С северозападной стороны ко рву кургана примыкает железобетонное основание опоры ЛЭП, которое проявилось как очень интенсивная аномалия, диаметром ок. 9 м. Тем не менее, наличие этих помех не мешает анализировать полученную картину.

За вычетом аномалий от железа, фоновые значения магнитного поля составляют от –1,5 до 2,5 нТл/м. Между курганом и краем террасы, который проявился как линейная аномалия с повышенными значениями, выделяются локальные положительные аномалии магнитного поля с амплитудой до 5 нТл/м. Их характер позволяет предположить, что они могут быть связаны с археологическими объектами.

Ров кургана проявился как кольцевая положительная аномалия (3–8 нТл/м) в окружении кольцевых отрицательных аномалий (от –1 до –5 нТл/м). Его ширина в целом совпадает с визуально зафиксированными размерами. Положительная кольцевая аномалия, очевидно, связана с наиболее глубокой центральной частью рва, где со временем скопились магнитные почвенные отложения. Кольцевые отрицательные аномалии наиболее отчетливо выделяются в северной части кургана. В южной части их амплитуды существенно меньше, особенно у аномалий, связанных с внешним краем рва. Стоит отметить, что аналогичное распределение магнитных свойств в зоне рва для нераспаханных курганов фиксировалось и ранее (см., напр., [Дядьков, Позднякова, 2017, рис. 5; Чемякина и др., 2007, рис. 1]). Данный эффект обусловлен двумя факторами: во-первых, наличием наклонения вектора магнитной индукции на этих широтах (~70°); во-вторых, влиянием на регистрируемое аномальное магнитное поле рельефно выраженной насыпи кургана.

Диаметр кургана по внешнему краю рва составляет ок. 34 м. В северо-восточной части рва отчетливо фиксируется проход, шириной ок. 1–1,5 м. Напротив него, в юго-западной части рва по положительным аномалиям с амплитудой до 4 нТл/м выделяется объект подковообразной формы. Его внутреннее пространство имеет размеры ок. 4 × 7 м, а амплитуды связанных с ним аномалий близки к фоновым значениям. В юго-западной части сооружения прослеживается проход, шириной ок. 2–3 м. Кроме того, обращают на себя внимание симметричные положительные аномалии (до 10 нТл/м), расположенные на стыке этого объекта со рвом кургана. Наиболее вероятно, что данная конструкция была сооружена перед юго-западным проходом на погребальную площадку. Расположение

Рис. 1. Памятник Тартас-2, кург. 7. Распределение градиента магнитного поля (модуля вектора магнитной индукции) по результатам наземной магнитной съемки.

проходов друг напротив друга типично для курганов скифского времени. Кроме того, очень близкое по характеристикам сооружение было выявлено по итогам магнитной съемки кург. 2 могильника Белая Грива, где оно также расположено у западного прохода [Дядьков, Позднякова, 2017, рис. 5]. Особенности устройства этого кургана позволили отнести его к раннескифскому времени [Позднякова, 2020, с. 14–15].

На магнитограмме отчетливо фиксируется в центре кург. 7 грабительская яма. Ее центральной, наиболее глубокой части соответствует отрицательная аномалия (–4,5 нТл/м) квадратной формы, размерами ок. 3 × 3 м. Края ямы проявились как положительные аномалии с амплитудой до 10 нТл/м. Вероятнее всего, такие аномальные значения связаны с залеганием здесь прокаленного грунта.

На остальной площади под насыпью кургана на фоне слабых отрицательных и близких к нулю значений выделяется кольцевая положительная аномалия, шириной 2–3 м, с амплитудой 3–7 нТл/м. Характер аномалии позволяет предположить, что она связана с локальным увеличением мощности гумусированного грунта.

Результаты предварительного сопоставления археолого-геофизических данных демонстрируют очень хорошую степень их корреляции. Произвести полноценный анализ планируется после завершения раскопок кург. 7.

Археологические исследования

Как указано выше, раскопки кургана велись вручную, без применения техники, что полностью оправ- дало себя. Насыпь кургана, включая фиксируемый ров по периметру, была вписана в раскоп четырехугольной формы, площадью 40 × 40 м. Таким образом, площадь раскопа составляла 1 600 м2.

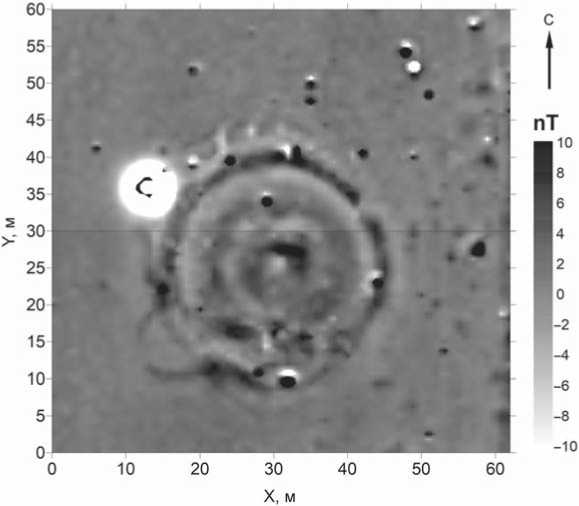

Результативным оказался уже первый этап исследования кургана. На стадии снятия насыпи были выявлены уникальные особенности погребального обряда (рис. 2). Сразу после снятия дернового слоя на всем раскопе, включая земляное сооружение, на внутреннем пространстве, обнесенном широким, в двух местах разомкнутым рвом, была выявлена серия объектов явно сакрального толка. Их размещение дублирует склон насыпи почти по всему периметру и привязано к поле земляного сооружения. Очевидно, что это была заключительная стадия ритуала, совершаемая уже после осуществления захоронений на его сакральной части.

Объем статьи данного сборника не позволяет нам подробно описывать выявленные комплексы (что будет выполнено уже в завершающей стадии исследования), поэтому сконцентрируем наше внимание на главном.

По периметру насыпи кургана были обнаружены объекты, локализованные в 54 частях, представленных, преимущественно, челюстями, зубами и черепами лошади, разреженными черепами других животных (корова, овца, лиса) (рис. 3, 1). Ширина линии распространения костей составляет от 2 м – в южной части насыпи до 0,35 м – в юго-западной. В ряде случаев кости челюсти животного отсутствуют, зубы расположены компактно в ряд, в анатомическом по- рядке. Сохранность костей в целом удовлетворительная, однако часть челюстей и зубов представлена в обломках. Наиболее крупное скопление костей представляет собой широкую полосу вдоль подошвы курганной насыпи: ширина полосы достигает 1,67 м, длина – 4,38 м. На отдельных костях челюстей и зубах зафиксированы следы обжига, поверхность имеет черную окраску.

Специальное исследование данных объектов показало, что захоронены черепа не менее 33 особей лошади. Коровы представлены ветвями нижних челюстей трех взрослых особей. Зафиксирован один целый череп взрослой овцы с нижней челюстью и подъязычными костями, а также часть скелета лисицы. Степень изношенности коронок зубов лошадей свидетельствует, что это взрослые особи, 7–12 лет. Четыре особи имели возраст 14–16 лет. Во всех наборах резцов взрослых особей сохранены клыки, что однозначно указывает на захоронение в кургане жеребцов или меринов. Шесть особей относятся к жеребятам 2–3-летнего возраста (в их челюстях имеются полные ряды зубов молочной смены). Во всех перечисленных скоплениях среди костей фиксировались мелкие немногочисленные фрагменты керамики.

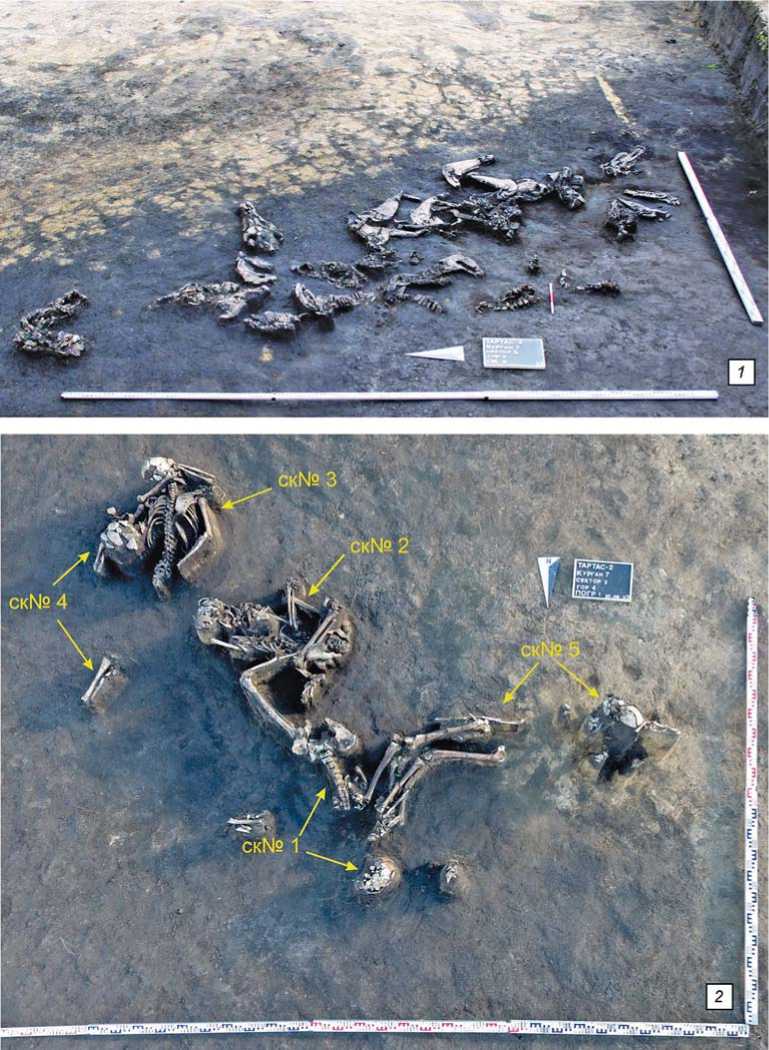

На северной поле насыпи цепочку продолжает скопление захоронений взрослых людей. Их костные останки представлены скелетами (полными или фрагментарными) как минимум шести человек. По определению антропологов, это три женщины в возрасте 20–25 лет, одна – 18–20, и мужчина 20–25 лет (возраст и пол шестого – не определим). Среди останков людей

3±i кости человека челюсти и черепа животных

Рис. 2. Памятник Тартас-2. Кург. 7. Жертвенный комплекс. Фото с квадракоптера с З.

Рис. 3. Памятник Тартас-2. Кург. 7. Жертвенный комплекс.

1 – часть западного участка костей животных. Фото с З; 2 – захоронение людей. Фото с ССВ .

найдены клык медведя и обломок рукояти бронзового ножа. Положение (позы) захороненных свидетельствуют, что они умерщвлены насильственно (рис. 3, 2 ). Площадь распространения антропологических материалов составляет 3,07 × 1,6 м. В качестве примера приведем описание захоронения особи 2.

Женщина, 18–20 лет, захоронена на животе, ориентирована головой на восток. Лицевая часть черепа находится снизу, теменная – сверху. Таз, ребра левой половины туловища и поясничный отдел позвоночника залегают на расположенных почти параллельно длинных костях левой ноги, максимально согнутой в коленном суставе. Плечевая кость размещена вдоль туловища; рука была согнута в локтевом суставе. Плечевая кость левой руки параллельна телу. Поверх костей локтя и кисти залегают лопатка и ребра погребенной. Реконструируя детали погребального обряда, можно предположить, что погребенная была умерщвлена в положении стоя на коленях.

Выложенные в ряд у подошвы кургана человеческие скелеты аналогичны по деталям обряда, зафиксированным на противоположной стороне насыпи объектам 2 и 6, где среди выложенных рядами челюстей лошадей и черепов также встречались фрагменты керамики и включения костей со следами обжига. Отмеченное сходство, а также фрагментарность представленных скелетов и уникальность расположения некоторых из них позволили предположить их размещение в поле насыпи кургана в качестве жертвоприношения в процессе отправления ритуальных обрядовых действий и датировать временем ее возведения.

Обсуждение результатов

Таким образом, перед нами целенаправленное совершение жертвоприношений людей и животных, произведенное на последней стадии формирования земляной конструкции, уже после совершения захоронений. Говоря о данном жертвоприношении людей, мы можем отметить следующие черты, которые отмечают исследователи для такого рода объектов [Гей]: захоронение не по канонам культуры; особенности положения – зачастую, друг на друге; насильственная смерть. Особо отметим, что в верхней части наземного сооружения выявлено несколько развалов сосудов саргатской культуры, которые маркируют комплекс с точки зрения его культурной принадлежности.

Уместно привести некоторые параллели подобной обрядовой практики, фиксируемой у синхронного по времени населения Евразии. Так, в культуре скифов, в числе вариантов использования животных, упоминаются и принесения последних в жертву при захоронении и употребление их мяса в качестве поминальной пищи во время тризн [Спасская, Канторович, Маслов, 2020, с. 380]. Согласно исследованиям последних лет, в девяти проанализированных курганах Северного Причерноморья было погребено от одной до шестнадцати лошадей, при этом во рвах захоранивали лошадей почти в два раза чаще, чем рядом с людьми – в погребении или в непосредственной близости от него (94 и 183 особи соответственно). В ряд групп классификации состава остеологических о статков здесь входят помещенные отдельно конские черепа и кости конечностей, а также только черепа, которые могли быть локализованы во рвах и насыпях курганов. Такой вариант размещения костных останков животных на площади кургана интерпретируется исследователями как ритуальный комплекс и/или следы поминальной тризны [Там же, с. 382–383].

Интересно, что в Северном Причерноморье захоронения коней также располагались в западной части кургана, что, по-видимому, является особенностью скифского погребального ритуала. В скифских курганах встречались и впускные могилы «конюхов», сопровождавших коней.

В Казахстане, Южной Сибири и ряде других регионов коней могли захоранивать на дневной поверхности вокруг главного погребения [Ольховский, 1991, с. 163–164; Очир-Горяева, 2014, с. 245–246]. Геро- дот, описывая похороны скифского вождя, упоминает о сопровождающих его в потусторонний мир слугах и лошадях: у кургана оставляют умерщвленными путем удушения 50 юношей и 50 коней [Геродот, 1972, с. 205–217]. При раскопках кургана Чертомлык в насыпи было обнаружено около пятидесяти конских уборов, символизирующих аналогичное количество верховых коней [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991, с. 51]. Целью подобных жертвоприношений, по мнению З.П. Соколовой, являлось, с одной стороны, обеспечение умершего транспортом в загробном мире, с другой – пищей для души погребенного, передаваемой во время поминок-тризн [1972, с. 185]. Данную точку зрения подтверждает то обстоятельство, что скифы не только использовали лошадей для передвижения, но и регулярно забивали этих животных на мясо [Очир-Горяева, 2017, с. 104]. В Толстой могиле (Северное Причерноморье) встречено два варианта погребения коней: как полных скелетов – в могилах, в сопровождении «конюхов», так и отдельных костей, преимущественно черепов – во рву [Мозолевский, 1972, с. 271–279]. Вполне очевиден вывод, что подобная дифференциация была обусловлена различными целями помещения лошадей в курган: в качестве транспортного средства и жертвы соответственно.

Заключение

Таким образом, в насыпе кург. 7 могильника Тар-тас-2 зафиксировано жертвенное приношение, определенным образом организованное, включающее 27 черепов жеребцов (меринов) и шести жеребят (18 %), трех коров, овцы, лисицы и останки шести человек, среди которых – четырех молодых женщины и мужчина 20–25 лет, умерших насильственной смертью.

Остатки тризн находят в скифских курганах с этапа появления последних. В V–IV вв. до н.э. наблюдается увеличение остатков заупокойных трапез на подкурганном пространстве, фиксируются своеобразные жертвенные площадки, на которых залегают скопления фрагментов керамики и костей животных [Ольховский, 1991, с. 163]. Сходная ситуация отмечена и при анализе остатков тризн в курганах кочевников Южного Урала и Западного Казахстана, где основной массив остеологического материала представлен костями лошади, большую группу при этом составляют тризны, следы которых читаются в насыпи кургана и на уровне древней поверхности. В одном из курганов могильника Пятимары-I наряду с костями лошади, крупного и мелкого рогатого скота, обнаружены кости собаки [Сейткалиев, 2009]. Здесь же, на Южном Урале, известно 5 случаев выкладки на погребенной почве конских черепов. Курганы при этом характеризуются большими размерами (более 20 м), наличием подкурганной деревянной конструкции и кольцевого или полукольцевого глиняного вала вокруг центрального погребения [Ушаков, 2012].

О связи с потусторонним миром изучаемого объекта может свидетельствовать тот факт, что подавляющее большинство обнаруженных в исследуемом сооружении конских черепов оказалось перевернутым, либо представлено исключительно нижними челюстями, что также позволяет интерпретировать выявленные скопления как остатки жертвоприношений.

То же можно сказать и о скелетах людей на противоположной стороне кургана: позы погребенных и их взаиморасположение и гендерное распределение позволяют предположить статус умерших, захороненных здесь, именно в качестве жертв либо сопровождения в загробный мир представителя социальной «элиты». Характеризуя кратко позы погребенных, можно упомянуть о существовании в погребальной обрядности скифов устойчивого характерного признака – положение умершего в могиле на спине с вытянутыми вдоль тела конечностями. Встречается также поза «на спине коленями вверх», подобные погребения датируются VII–III вв. до н.э. и распространены незначительно. В VI–III вв. до н.э. в скифских захоронениях изредка имеет место и поза «ничком» [Ольховский, 1991, с. 153–154]. Все три варианта зафиксированы у захороненных в насыпи исследуемого кургана памятника Тартас-2.

Наличие выявленных остатков тризн, связанных с завершающей стадией существования кургана, несомненно, свидетельствует о высоком социальном статусе захороненного здесь человека, подтверждая элитность исследуемого сооружения. Для саргатской культуры Барабинской лесостепи одновременное приношения животных и людей встречено впервые.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 22-18-00012 «Элитные курганы саргатской культуры раннего железного века в Обь-Иртышской лесостепи (Новосибирская область)».

Список литературы Начало исследования элитного кургана 7 саргатской культуры на памятнике Тартас-2 в Барабинской лесостепи. Геофизические исследования и элементы обрядовой практики

- Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р. Чертомлык (скифский царский курган IV в. до н.э.). - Киев: Наукова думка, 1991. - 416 с.

- Гей А.Н. К вопросу о жертвоприношениях по материалам степных курганов эпохи бронзы // Перепутье. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=I06VYBuGVyY&list=PL m3WUNAT379ZTVgRmvvJ9RcQgg2OjzKSM (дата обращения: 30.09.2023).

- Геродот. История в девяти книгах. - Кн. IV. - Л.: Наука, 1972. - С. 187-238.

- Дядьков П.Г., Позднякова О.А. Итоги и перспективы применения метода магнитометрии для изучения археологических памятников Западной Сибири // Мульти-дисциплинарные методы в археологии: новейшие итоги и перспективы: Материалы международного симпозиума. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - С. 60-68. EDN: XHTFCN

- Мозолевский Б.Н. Курган Толстая могила близ г. Орджоникидзе на Украине (предварительное сообщение) // СА. - 1972. - № 3. - С. 268-308.