Начало железоделательного производства на Востоке Азии

Автор: Нестеров С.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме начала раннего железного века Дальнего Востока. Анализ опубликованных данных показал асинхронность появления бронзовых предметов в культурах населения юга Дальнего Востока в конце II - первой половине I тыс. до н.э. Установлено, что железо и чугун получили распространение в урильской и янковской культурах, но артефактов из железа и его сплава нет в одновременных с ними эворонской, синегайской и лидовской культурах, которые отнесены к бронзовому веку, а наиболее ранние железные и чугунные изделия урильской культуры происходят из памятников Западного Приамурья. Все известные бронзовые предметы урильской культуры были широко распространены в эпохи Шан и Западное Чжоу, в культурах карасукского типа Южной Сибири и Центральной Азии в конце II - начале I тыс. до н.э. В Китае наиболее ранние изделия из железа относятся к периоду с VIII по VI в. до н.э., на востоке пров. Ляонин и юго-западной части пров. Цзилинь - ко времени от IV-III до II-I в. до н.э. Чугунные кельты янковской культуры Приморья, которые в 1960-х гг. относили к X-IX вв. до н.э., сейчас датированы временем не ранее IV-III вв. до н.э., что совпадает с началом распространения железа в Маньчжурии. Сделан вывод о том, что впервые на востоке Азии производство железа и чугуна появилось в Западном Приамурье в XI-X вв. до н.э.

Западное приамурье, восток азии, бронзовый век, железо, чугун, урильская, янковская культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/145146551

IDR: 145146551 | УДК: 903-034.1 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.049-059

Текст научной статьи Начало железоделательного производства на Востоке Азии

Вопрос о начале использования металла населением Приамурья и Приморья связан с проблемой бронзово- го века на данных территориях и феноменом раннего появления железа и чугуна, установленным в первой половине 1960-х гг. благодаря раскопкам на поселении на п-ове Песчаном в Приморье и на поселе-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 50, № 3, 2022 © Нестеров С.П., 2022

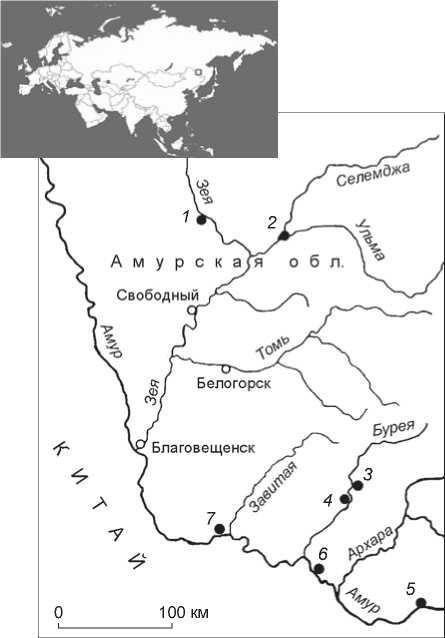

нии Урильский Остров на Амуре. А.П. Окладников отнес позднюю группу жилищ янковской культуры на п-ове Песчаном, в которых были найдены десять железных предметов, в т.ч. два чугунных кельта, «к рубежу II и I тысячелетий до н.э., всего вероятнее, к X–IX вв. до н.э.» [1963, с. 176]. Этим же периодом датированы железные изделия с поселения Урильский Остров [Деревянко, 1973, с. 243]. Находки с сезонных стоянок на р. Бурее в Западном Приамурье, раскопанных в 1980–1990 гг., также свидетельствуют о местном производстве железа и чугуна уже на начальном этапе существования урильской культуры (XI–II вв. до н.э.) (рис. 1) [Древности Буреи, 2000, с. 77–79; Шеломи-хин, Нестеров, Алкин, 2017, с. 69–70].

Близость по времени появления у населения Дальнего Востока бронзовых и железных изделий, которая не всегда позволяет определить стадиальную принадлежность археологических памятников и культур, по мнению О.В. Яншиной, является особенностью начала эпохи палеометалла в данном регионе [2004, с. 4]. Поэтому установление наиболее раннего времени начала плавки железной руды и изготовления железных и чугунных изделий на востоке Азии явля-

Рис. 1. Археологические памятники с металлическими изделиями урильской культуры в Западном Приамурье. 1 – Анго; 2 – Усть-Ульма I; 3 – Сухие Протоки-2; 4 – Букин-ский Ключ-1; 5 – Урильский Остров; 6 – Иннокентьевка; 7 – Поярково-1.

ется приоритетным направлением исследований. Решение этой проблемы на имеющемся на данный момент материале будет способствовать установлению временного интервала, с которым можно связывать начало раннего железного века на Дальнем Востоке.

«Бронзовый век» в Приамурье и в Приморье

В Приамурье выделяются два очага ранних бронзовых изделий. На нижнем Амуре (Восточное Приамурье) на оз. Эворон были найдены бронзовые вещи: рыболовный крючок, обломок ножа и двухлопастной наконечник стрелы с насадом. Керамика эворонского комплекса отличается от изделий как неолитической, так и урильской культуры раннего железного века. Несколько поселений с подобной керамикой известно на р. Эвур, впадающей в оз. Эворон. На одном из них – поселении Сарголь – вместе с небольшим бронзовым ножом длиной 14,5 и шириной 1,8 см находилась круглодонная керамика [Деревянко, 1969, с. 98; Медведев, 2003, с. 167, рис. 1, 8 ; с. 170, рис. 2, 1 ]. Бронзовая бляшка саргольско-урильского облика диаметром 7,5 см обнаружена в комплексе с сосудом, каменными бусиной и другими предметами (рис. 2, 1 ) на памятнике Гырман в Хабаровском крае [Медведев, 2012]. Материалы указанных памятников были объединены в эворонскую культуру бронзового века (вторая половина II тыс. до н.э.). Исследователи отметили связь ее носителей с носителями глазковской культуры – племенами таежных областей Восточной Сибири (вторая треть III – середина II тыс. до н.э.) [Окладников, Деревянко, 1973, с. 200–203].

В.Е. Медведев предполагает, что было две линии развития культур населения эпохи бронзы на нижнем Амуре – эворонская и саргольская [2003, с. 169–170]. На формирование саргольской линии, вероятно, оказала влияние культура переселенцев из бассейнов рек Лена и Алдан. Начало бронзового века исследователь предварительно датирует концом II тыс. до н.э., считая, что до получения результатов абсолютного датирования «допустимо условно считать эпохой бронзы» период от XIII–XII до IX–VIII в. до н.э. [Там же, с. 170–171].

По мнению В.А. Дерюгина, керамика эворонского (по его терминологии «эвурского») типа представлена «на поселении Сарголь и в жилищах эпохи палеоме-талла» и относится к первой половине I тыс. до н.э. [Дерюгин, Лосан, 2009, с. 53].

И.Я. Шевкомуд к периоду после поздненеолитического «вознесеновского коллапса» на нижнем Амуре относил две группы населения. С одной – местной – он связывал материалы коппинской культуры, с другой – комплексы, которые были оставле-

Рис. 2. Бронзовые ( 1 , 3–6 , 8–14 ), серебряное ( 7 ) и комбинированное ( 2 ) изделия.

1–12 , 14 – Приамурье; 13 – Музей истории, г. Ху-лудао, пров. Ляонин, Китай.

1 – урило-саргольский тип; 2, 3, 5–12, 14 – уриль-ская культура; 4, 13 – период Шан-Инь. Масштаб различный.

1 – [Медведев, 2012, с. 188, рис. 1, 1 ]; 2 , 3 , 7–9 – Музей археологии им. Б.С. Сапунова Благовещенского государственного педагогического университета; 4 – [Конькова, 1989, с. 20, рис. 15, 5 ]; 5 , 6 , 10–12, 14 – Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН.

ны мигрантами, не имевшими никаких корней в традиционном нижнеамурском неолите. Время с XVII по IX– VIII в. до н.э. исследователь называл эпохой бронзы, но с историче ской спецификой, обусловленной перерывом в развитии. Однако в начале – первой половине I тыс. до н.э. все палео-этнокультурные процессы, с его точки зрения, протекали «при явном доминировании пришлой урильской культуры» [Шевкомуд, 2015, с. 143].

Иной культурный мир представляют три бронзовых изделия, хранящиеся в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова, – два узких кельта и наконечник копья с широким листовидным пером и втульчатым насадом, напоминающий по форме копье периода Шан-Инь в Китае (рис. 2, 4 ) [Конькова, 1989, с. 20, рис. 15, 5 ].

В Западном Приамурье на поселении в устье р. Анго при впадении ее в р. Зея вместе с кремниевы-

ревянко, Зенин, 1995, с. 5–6]. Нож имеет луновидную (условно коленчатую) форму и толстую нервюру с од-

ми и халцедоновыми ножевидными пластинами, ретушированными наконечниками стрел, отщепами и каменным теслом обнаружена бронзовая бляшка в виде двух кружков, соединенных нешироким перехватом (рис. 2, 10). На поселении у с. Березовки на Зее найден плавильный очаг с о статками шлаков бронзолитейного производства. Эти находки по аналогии с изделиями доисторической культуры Чифэн II (согласно современным представлениям, это культура верхнего слоя Сяцзядянь) датированы инь-карасукской эпохой, или периодом ок. XV – X в. до н.э. [Окладников, Деревянко, 1973, с. 203, 206]. Однако коллекция с Анго состоит из подъемного материала и, на наш взгляд, носит смешанный характер. Бронзовый предмет и каменное тесло представляют урильскую культуру. К этой же культуре относится бронзовый нож из первого культурного слоя палеолитического памятника Усть-Ульма I на р. Селемдже (рис. 2, 11) [Де- ной стороны лезвия, которая не соответствует малым размерам изделия (длина 8,2 см). В урильском слое памятника Сухие Протоки-2 обнаружены фрагмент лезвия бронзового ножа, орнаментированного рядом углублений, и бронзовая пронизка (рис. 2, 5, 6) [Древности Буреи, 2000, с. 78, рис. 31, 5, 6]. Элементный состав бляшки с Анго, ножа с Усть-Ульмы и лапчатых бляшек с Урильского Острова и Букинского Ключа-1 (рис. 2, 12, 14) соответствует двум бронзовым сплавам – оловянно-свинцовому и оловянному. Из первого, содержащего больше свинца и серебра, отлит нож. Для сравнения: при изготовлении лапчатой бляшки с поселения Урильский Остров также использовался оловянно-свинцовый сплав бронзы, но с бóльшим количеством олова [Нестеров, 2017, с. 34]. Что касается найденной на Анго дольчатой бляшки, сделанной из оловянной бронзы, то особенностью ее сплава является высокое содержание железа. Значительная его

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования образцов с поселения Лидовка I *

|

Материал |

14С-дата, л.н. |

Индекс лаборатории |

Калиброванная дата, гг. до н.э. |

|

|

σ |

2σ |

|||

|

Уголь » » Обугленное просо |

2570 ± 60 2450 ± 50 2610 ± 45 2535 ± 40 |

СОАН-1388 СОАН-1389 СОАН-1390 СОАН-1424 |

808–748 (48 %) 688–665 (14 %) 644– 589 (27 %) 579–556 (1 %) 747–688 (28 %) 665–644 (9 %) 588–581 (3 %) 554–478 (35 %) 472–414 (25 %) 824–768 (100 %) 792–748 (36 %) 687–666 (19 %) 643–590 (36 %) 578–562 (2 %) |

838–508 (99,9%) 457–455 (0,001%) 438–420 (0,009%) 759 –683 (24 %) 670– 407 (76 %) 895–868 (3 %) 857–856 (0,001 %) 850–748 (83 %) 688–665 (6 %) 643–589 (6 %) 580–557 (2 %) 800 –698 (37 %) 696– 538 (63 %) |

*Составлена по данным: [Дьяков, 1989, с. 209].

примесь хорошо заметна на поверхности предмета в виде ржавчины [Нестеров, Колмогоров, 2021, с. 89].

Основанием для выделения бронзового века в Приморье послужили каменные реплики бронзового оружия с нервюрой* (Лидовка I, Падь Харин-ская, Бухта Моряк-рыболов, Рудная Пристань и др.), возможно, связанные с сейминско-турбинскими и ка-расукско-иньскими бронзами [Яншина, 2004, с. 14– 16]. К этим находкам можно отнести и керамическую копию выпуклой бронзовой бляхи с прочерченными по краю рисками с памятника Кроуновка (Уссурийский городской окр., р. Кроуновка) [Яншина, 1998], а также две каменные детали наборной ручки бронзового кинжала с поселения Реттиховка-Геологиче-ская (Черниговский р-н Приморского края) [Крутых и др., 2008].

Наибольшее количество бронзовых предметов ка-расукоидного облика обнаружено на поселении Синий Гай А вблизи оз. Ханка, что дало основание Д.Л. Бро-дянскому выделить синегайскую культуру бронзового века [1987, с. 129]. Калиброванные значения (±2σ)** двух радиоуглеродных определений (2875 ± 45 л.н. (СОАН-1540) и 2820 ± 55 л.н. (СОАН-1541)) для об- разцов с поселения Синий Гай А [Бродянский, 2013, с. 36] 1135–922 (88 %) и 1129–833 (99,9 %) гг. до н.э. соответственно (синхронизованный интервал двух дат соотносится со второй половиной XII – X в. до н.э.) также указывают на карасукскую эпоху. Д.Л. Бро-дянский с учетом карасукоидного облика бронзовых предметов считал более правильным датировать поселение второй половиной X – VIII в. до н.э. [Там же]. Возможно, к указанным следует причислить памятники Медвежья III в Приморье, Ингэлин в бассейне р. Муданьцзян в Китае [Чжан Тайсян, Чжу Гочжэнь, Ян Ху, 1981; Алкин, 1985; Бродянский, 1987, с. 158], многослойный памятник Дворянка-1, на котором обнаружены бронзовые предметы [Клюев и др., 2005], и мастерскую по изготовлению украшений и других изделий из камня (бусины, магатамы, кольца, подвески, диски) Шекляево-21 в долине р. Арсеньевки. В мастерской найдены также предметы повседневного быта и реплика бронзового наконечника копья [Клюев, 2012, с. 45–46, рис. 4].

В 1989 г. В.И. Дьяков отнес к бронзовому веку не только синегайскую, но и лидовскую культуру. Наличие в тот период радиоуглеродных определений для лидовской культуры позволило связать обе эти культуры с первой половиной I тыс. до н.э., несмотря на отсутствие абсолютных дат для синегайской культуры [Дьяков, 1989, с. 209–210]. Значения четырех калиброванных дат поселения Лидовка I укладываются в диапазон 759–538 гг. до н.э., или VIII–VI вв. до н.э. (табл. 1). Судя по приведенным выше калиброванным датам для Синего Гая А, синегайская и лидовская культуры существовали в Приморье не одновременно, а скорее последовательно.

Краткий анализ проблем бронзового века Дальнего Востока дан с целью показать неодновременное появление бронзовых предметов в культурах Приамурья и Приморья в конце II – первой половине I тыс. до н.э. Открытым остается вопрос, почему железо и чугун получили распространение в урильской и янковской культурах, но отсутствуют в синхронных с ними эво-ронской, синегайской и лидовской.

Железо и чугун урильской культуры

Наиболее ранние предметы из железа в Приамурье связывают с урильской культурой. Вопросы, касающиеся генезиса этой культуры, возникли с момента ее выделения в 1960-е гг. Уже тогда исследователи отметили отличие поздненеолитической осиноозёрской культуры (конец IV – II тыс. до н.э.) Западного Приамурья от одновременной вознесеновской культуры (III – середина II тыс. до н.э.), ареал которой находится к востоку от гор Малого Хингана [Окладников, Деревянко, 1973, с. 299].

Важным фактором, определявшим этнокультурные различия населения Приамурья в до- и по ст-урильское время, были труднопроходимые горы Малого Хингана: они осложняли постоянное общение обитателей Западного и Восточного Приамурья, в т.ч. и по Амуру, по Хинганской трубе.

Распро странение в Приамурье единой уриль-ской культуры уже на раннем этапе ее формирования свидетельствует о миграционном характере процесса смены населения на данной территории в конце II тыс. до н.э. Установлено, что протоурильское население пришло сюда из западных и юго-западных районов Маньчжурии и восточных районов Внутренней Монголии. Культурное сходство, характерное для обитателей Приамурья на начальном этапе развития урильской культуры, позволяет сделать вывод о том, что в составе мигрантов были представлены примерно равными долями носители различных культур, двигавшиеся на Амур вверх по р. Нонни и вниз по р. Сунгари [Нестеров, Гирченко, 2018].

В Приамурье протоурильские переселенцы столкнулись с отсутствием доступных рудных компонентов для производства бронзы. Следы добычи руды пока не обнаружены, но имеются свидетельства переплавки и переделки бронзовых изделий. В Музее археологии им. Б.С. Сапунова Благовещенского педагогического университета хранится каменное шлифованное тесло, верхняя часть которого обернута тонким бронзовым листом (рис. 2, 2). Найденный на Селем-дже бронзовый нож изготовлен из обломка большого ножа, кинжала или клевца шанского или западно-чжо- уского времени [Варенов, 1989, с. 9–30]. Не исключено, что он был отлит уже в Приамурье в односторонней форме по отпечатку какого-то из перечисленных предметов с одной стороны (рис. 2, 13), поэтому другая сторона лезвия гладкая, без нервюры (рис. 2, 11) [Зенин, Нестеров, 2021, с. 447]. Бронзовые украшения – нашивка и подвеска – с памятников Букинский Ключ-1 и Урильский Остров (рис. 2, 12, 14) являются копиями двух типологически похожих бляшек, оригиналы которых появились в результате слияния двух форм изделий: трехлапчатых подвесок с петелькой наверху из Монголии и двухлапчатых украшений с петелькой на оборотной стороне из Северного Китая [Волков, Новгородова, 1960]. Все предметы уриль-ской культуры из бронзы и серебра (рис. 2, 3–12, 14) были широко распространены в периоды Шан-Инь и Западное Чжоу, соответствующие карасукской эпохе, в Северном Китае, западной части Маньчжурии, Центральной Азии и Южной Сибири в конце II – начале I тыс. до н.э.

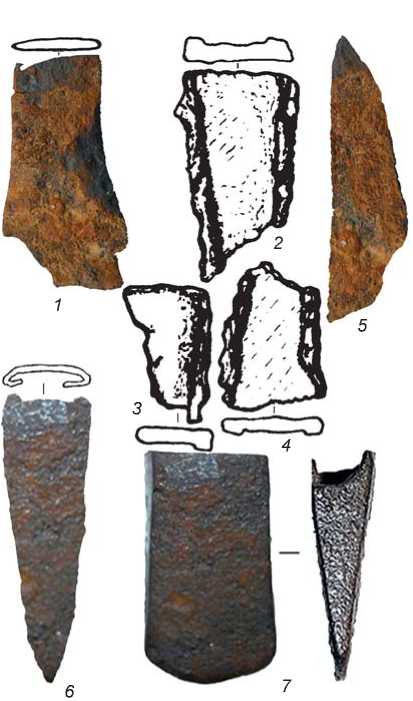

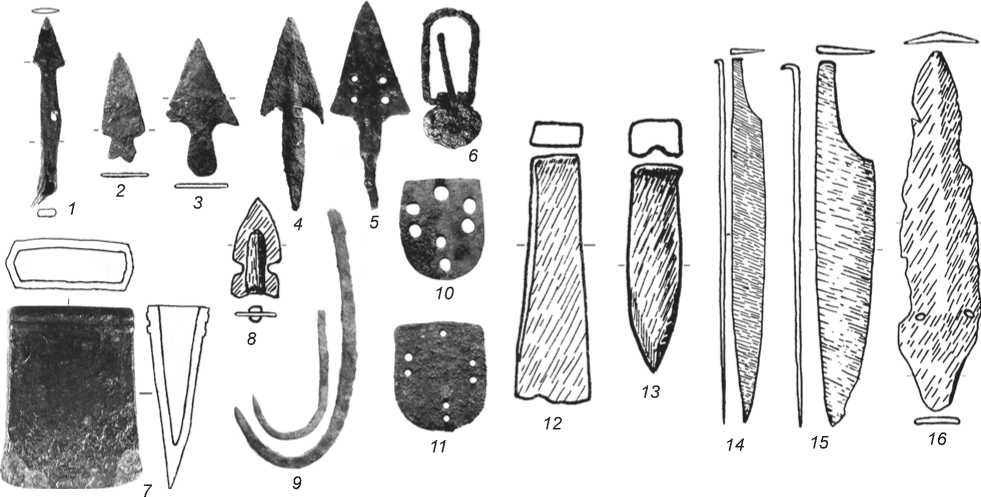

Наиболее ранние железные и чугунные изделия урильской культуры происходят из Западного Приамурья, с памятников Сухие Протоки-2, Бу-кинский Ключ-1 и Урильский Остров. Коленчатый нож с памятника Сухие Протоки-2 по морфологии похож на коленчатые бронзовые ножи карасукской культуры. У него плоская рукоять шириной 1,4 см и односторонне заточенное лезвие, расположенное под углом к рукояти. Ширина лезвия 1,8 см, общая длина фрагмента 6 см. В месте перехода лезвия в рукоять имеются два выступа, которые отличают данное изделие от бронзовых южносибирских образцов с одним «шипом». Нож изготовлен из железной пластины толщиной 2 мм (рис. 3, 1 ). Три обломка кельтовидного насада принадлежали, вероятно, орудию вытянутой трапециевидной формы, их широкое основание соответствует обушку, узкое – лезвию. Максимальная ширина изделия 2,5 см. По краям имеются невысокие бортики (рис. 3, 2–4 ). Нож сделан из низкоуглеродистой стали с неравномерным распределением углерода, а кельт – из белого чугуна, близкого по составу к легкоплавкому, с содержанием углерода 4,3 % [Кра-минцев, 1996, с. 126].

Трем радиоуглеродным определениям по образцам угля из слоя 3 памятника Сухие Протоки-2, в котором были найдены железный нож и обломки чугунного изделия, соответствует калиброванный интервал 1032– 914 гг. до н.э., или XI–X вв. до н.э. [Древности Буреи, 2000, с. 97]. Этот период близок ко времени чжоуской экспансии в Маньчжурию и вероятного переселения протоурильского конгломерата в Приамурье.

Другим свидетельством ранней выплавки железа и изготовления из него предметов является железный стержень из слоя 5.1, в котором обнаружены материалы только урильской культуры, памятника Букин-

Рис. 3. Железные ( 1 , 5 , 8 ) и чугунные ( 2–4 , 6 , 7 ) предметы урильской культуры.

1 – коленчатый нож; 2–4 , 6 , 7 – кельты; 5 – нож; 8 – меч.

1–4 – Сухие Протоки-2; 5 , 6 – Урильский Остров; 7 – Иннокен-тьевка; 8 – Нижнетамбовский могильник.

1–6 – Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН; 7 – Музей археологии им. Б.С. Сапунова Благовещенского государственного педагогического университета; 8 – [Шевкомуд].

ский Ключ-1 на Бурее [Шеломихин, Нестеров, Алкин, 2017, с. 35, рис. 14, 6 ]. В слое 3.3, также содержавшем артефакты этой культуры, выявлен кусок железистого шлака. Эта находка свидетельствует о наличии собственного железоплавильного производства у населения урильской культуры уже в ранний период ее существования. Слой 5.1 в стратиграфической колонке аллювиальных отложений обоих берегов Буреи сформировался, согласно радиоуглеродному определению, 3100 ± 40 л.н. (ЛЕ-2260), что соответствует календарному интервалу 1502–1266 гг. до н.э. (±2σ) [Древности Буреи, 2000, с. 188–189].

Железные вещи, найденные на территории к востоку от Малого Хингана, относятся к среднему и позднему этапам урильской культуры. Среди них – два неопределимых предмета: довольно массивный с поселения Кочковатка и обломок ножа с памятника Максим Горький [Деревянко, 1973, с. 293, табл. XX, 4 ;

с. 331, табл. LVIII, 17 ]. Железный меч обнаружен в захоронении на Нижнетамбовском могильнике (рис. 3, 8 ) [Шевкомуд и др., 2007].

Начать выплавлять железо и чугун в XI–X вв. до н.э. носителей урильской культуры заставили, на наш взгляд, несколько причин и обстоятельств. Во-первых, с переселением из Маньчжурии в Приамурье мигранты – представители сложного по этнокультурному составу образования (протоурильский конгломерат), имевшие навыки бронзолитейного производства, – утратили устойчивую связь с материнскими культурами, носители которых имели возможность пополнять запасы как бронзы, так и компонентов для ее изготовления. Во-вторых, в Приамурье отсутствовала легкодоступная рудная база меди и компонентов для производства бронзы [Конькова, 1989, с. 11]. Как носители урильской культуры открыли плавку железа – случайно или в результате целенаправленных поисков, – пока неясно. Не исключено, что в Приамурье знания мастеров о высокотемпературных способах выплавки бронзы и обжига керамических изделий могли быть реализованы в производстве железа из болотных руд. Знания о железе, вполне возможно, были принесены из Маньчжурии. Их бронзолитейщики могли приобрести в ходе плавки сульфидной медной руды, когда попутно получалось и железо [Григорьев, 2000, с. 74– 76]. Из железа урильские металлурги делали коленчатые ножи карасукского типа и кельты из чугуна, похожие на их бронзовые и каменные прототипы.

Начало использования железа на востоке Азии

Считается, что жители северных и северо-восточных районов Малой Азии (Анатолии) знали железо не только в эпоху Хеттского государства (XVIII–XII вв. до н.э.), но и ранее, «в период хаттов-протохеттов, изобретателей выплавки из руды»: на их территории в Аладжа-Хююке был найден железный кинжал, датируемый ок. 2100 г. до н.э. [Гиоргадзе, 1988, с. 238–239]. Именно в Анатолии в XIV– XIII вв. до н.э. стали изготавливать разнообразные железные изделия, а с XII в. до н.э. на Древнем Востоке начался период широкого освоения железа [Там же, с. 254].

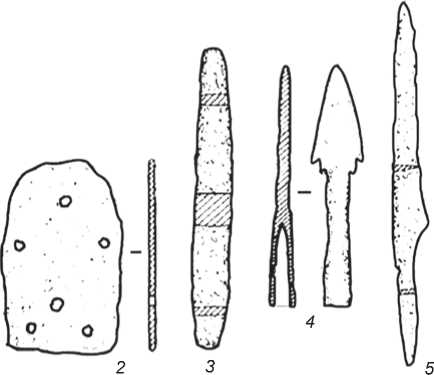

В Китае были обнаружены три бронзовых орудия с железным лезвием типа юэ (рис. 4, 1 ) и один медный клевец гэ с железным лезвием юань эпох Шан и Западное Чжоу (от XIV до XI–IX вв. до н.э.). Их химический анализ показал большое содержание никеля, что характерно для метеоритного железа [Могильник эпохи Шан…, 1977, с. 3; Кучера, 1977, с. 102]. Однако здесь важен факт обработки последнего и его соединения с бронзовым основанием, свидетельствующий

Рис. 4 . Биметаллическая секира юэ из Тайси, пров. Хэбэй ( 1 ) и железные изделия культуры гуньтулин ( 2–5 ), Китай. Масштаб различный.

1 – [Кучера, 1977, с. 101, рис. 44]; 2–5 – [Соболев, 2021, с. 37, рис. 3].

о владении мастерами бронзолитейного дела знаниями о новом для них металле. В настоящее время нет достоверных данных о добыче железной руды и освоении выплавки из нее, как и об использовании технологии горячей ковки и тем более литья из черного металла в Китае в XVI–IX вв. до н.э.

Китайские исследователи выделяют на территории современного Китая два независимых центра производства изделий из железа: северо-западный в Синьцзяне и центральный. В Синьцзяне изготовление предметов из железа началось в Х в. до н.э. или несколько ранее, в Центральном Китае – в VIII в. до н.э. Первый период добычи руды и освоения технологии выплавки железа китайские археологи связывают с VIII–V вв. до н.э., или периодом Чуньцю (770– 476 гг. до н.э.). В это время в Центральном Китае были освоены процессы плавки и цементации железа, получен чугун. Из железа и чугуна делали мечи, кинжалы, ножи, заступы, лопаты, мотыги, те сла [Сянь Цинь…, 2005, с. 45]. На территории Южного Китая изделий из железа VIII–V вв. до н.э. пока не обнаружено. Что касается Внутренней Монголии на севере Китая и Нинся-Хуэйского авт. р-на в центральной части страны, то здесь среди культур эпохи поздней бронзы и перехода к раннему железному веку только в 3 из 13 культур найдены предметы из железа: маоцингоу VII–IV вв. до н.э. (к востоку от Ордоса, на границе Внутренней Монголии, пров. Шэньси и Хэбэй), таохунбала – VII–III вв. до н.э. (Ордос) и янлан – VIII–III вв. до н.э. (Нинся-Хуэй-ский авт. р-н) [Там же]. Наиболее ранние изделия из железа, изготовленные методом горячей ковки, относятся к периоду с VIII по VI в. до н.э. Среди них 60 % предметов датируются VI–V вв. до н.э. Все находки раннего периода – VIII в. до н.э. – представле- ны исключительно двулезвийными мечами [Там же, с. 22 и след.].

Самые ранние артефакты из железа на северо-востоке Китая обнаружены на равнине Саньцзян на памятнике Гуньтулин (рис. 4, 2–5 ). Культура гунь-тулин синхронна польцевской культуре по российской классификации. Китайские исследователи датируют культуру гуньтулин II в. до н.э. – II в. н.э. Согласно радиоуглеродным определениям по углю, она существовала еще в первой половине IV в. н.э. [Соболев, 2021, с. 39].

Самые ранние изделия из железа в восточной части пров. Ляонин и юго-западной части пров. Цзилинь датируются от IV–III до II–I в. до н.э. Абсолютное большинство составляют орудия труда: мотыги разных типов, топоры, серпы, ножи, стамески, сверла, пробойники и рыболовные крючки [Чжан Вэй, 1997].

Начало раннего железного века на Корейском п-ове, в его северо-восточной и центральной частях, исследователи соотносят с начальным периодом формирования культуры чундо, которая сложилась на основе пришлой кроуновской культуры и местной культуры бронзового века в IV–III вв. до н.э. Примерно к этому же времени принадлежат железные изделия царства Янь Северо-Западной Кореи [Субботина, 2008, с. 16; Хон Хён У, 2008, с. 26–27].

Динамика производства железа в раннем железном веке на Дальнем Востоке (вместо заключения)

Переселение предположительно во второй половине XI в. до н.э. протоурильского (смешанного по культуре) конгломерата из западных и юго-западных районов Маньчжурии и с прилегающих территорий Внутренней Монголии в Приамурье, вызванное политическими и, возможно, природными изменениями, привело к формированию на данной территории урильской культуры. Ее носители быстро нашли способ выплавки железа и чугуна, вероятно, из болотной железной руды. Изделия из железа и чугуна в Приамурье находят нечасто, но они встречаются в материалах памятников урильской культуры на протяжении всей ее истории. Приведенные выше радиоуглеродные даты урильских сезонных стоянок Сухие Протоки-2 и Букинский Ключ-1 на Бурее и данные о более позднем, чем в Приамурье, появлении железа и чугуна в разных регионах Китая не позволяют согласиться с мнением В.А. Краминцева о том, что «урильские и янковские чугунные изделия следует признать импортными», в пользу этого свидетельствуют «их немногочисленность, технико-типологическая серийность, отсутствие локальных вариантов» [1996, с. 128], по крайней мере, это характерно для коллекции урильского чугуна.

Что касается янковских чугунных кельтов, то кельт № 2 с поселения янковской культуры на п-ове Песчаном, по результатам металлографического анализа, близок к обломку кельта из Южной Маньчжурии (Бицзыво, I в. н.э.) по химическому составу чугуна, но главное – по способам изготовления, об этом свидетельствуют микроструктура исследованных предметов [Богданова-Березовская, Гинцбург, Наумов, 1963, с. 354]. Однако А.П. Окладников, разделив материалы поселения на две разные по хронологической принадлежности группы, предложил вторую, включающую железные изделия, в т.ч. кельты из белого чугуна, датировать X–IX вв. до н.э. [1963, с. 176].

Исследователи не раз отмечали, что версия о принадлежности чугунных кельтов с поселения на п-ове Песчаном к началу I тыс. до н.э. не подтверждается результатами металлографического анализа и имеющимися аналогами конца I тыс. до н.э. – начала I тыс. н.э. [Дьяков, 1989, с. 13; Сидоренко, 2007, с. 136–140].

В 2007 г. в Приморье на поселении Барабаш-3 (Ха-санский р-н) была исследована кузнечная мастерская янковской культуры, в которой находились аналогичные чугунные кельты [Клюев и др., 2009]. Радиоуглеродные определения четырех образцов (табл. 2) показали разновременные данные: калиброванные даты (±2σ), которым соответствует индекс СОАН, оказались древнее (VIII–IV вв. до н.э.), чем даты с индексом SNU (IV–I вв. до н.э.). Тем не менее, их синхронизация в пределах начала IV в. до н.э. (398–389 гг.) позволяет датировать мастерскую и чугунные кельты поздним этапом янковской культуры, как и предлагали авторы публикации [Там же, с. 176]. Таким образом, появление кельтов данного типа в Приморье и начало распространения железа в Маньчжурии по времени были близки – не ранее IV–III вв. до н.э.

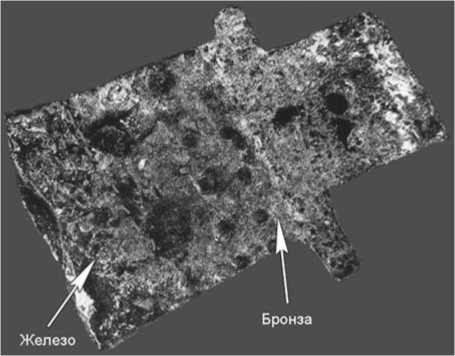

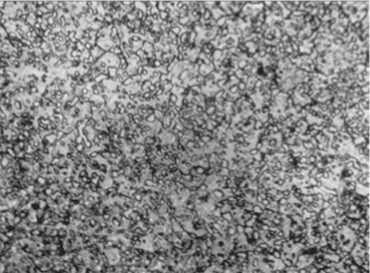

В польцевской культуре Восточного Приамурья (конец I тыс. до н.э. – первая половина I тыс. н.э.), по сравнению с урильской, использовалось больше железных и чугунных предметов как в быту, так и в военном деле (рис. 5). Польцевские мастера примерно во II–I вв. до н.э. научились изготавливать кельты высокого качества. Среди них М.А. Могилевский выявил кельт, отлитый не из чугуна, а из стали со структурой тонкозернистого цементита с содержанием углерода 1,5–1,8 %, что характерно для дамасской стали (рис. 6) [Краминцев, 1996, с. 125]. Польцев-ские металлурги плавили высокоуглеродистую сталь

Таблица 2. Результаты радиоуглеродного датирования кузнечной мастерской поселения Барабаш-3 *

|

14С-дата, л.н. |

Индекс лаборатории |

Калиброванная дата, гг. до н.э. |

|

|

σ |

2σ |

||

|

2180 ± 60 |

SNU-07-R080 |

359 –275 (51 %) 260– 172 (49 %) |

386–91 (99 %) 70–60 (1 %) |

|

2220 ± 60 |

SNU-07-R081 |

375 –345 (19 %) 322– 205 (81 %) |

398–157 (98 %) 135–115 (2 %) |

|

2415 ± 45 |

СОАН-7267 |

720–695 (13 %) 540–405 (87 %) |

752–698 (18 %) 668–634 (7 %) 624–612 (1 %) 596–397 (74 %) |

|

2435 ± 90 |

СОАН-7268 |

749–698 (24 %) 666–642 (7 %) 591–578 (5 %) 566–406 (63 %) |

791 – 389 (100 %) |

*Составлена по данным: [Клюев и др., 2009, с. 176].

Рис. 5 . Железные предметы польцевской культуры из Восточного Приамурья.

1–7 , 9–11 – Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН; 8 , 12–16 – [Деревянко, 1976, с. 284, табл. VI, 5, 8 ; с. 295, табл. XVII; с. 303, табл. XXV, 8 ; с. 307, табл. XXIX, 2, 4 ].

Рис. 6 . Литой стальной кельт из жилища 4 поселения Поль-це I ( 1 ) и микрофотография его мелкозернистой структуры ( 2 ). 1 – Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН; 2 – [Mogilevsky, 2005, p. 12, fig. 1].

из кричного железа и древесного угля в сравнительно небольших тиглях; при технических ограничениях в то время они могли обеспечить лишь минимально необходимый прогрев расплава. Видимо, с этим связано неполное заполнение формы при изготовлении тонкостенных изделий, о чем можно судить по некоторым кельтам из коллекции. Простым решением данной проблемы был предварительный подогрев формы, стоявшей, вероятно, в костре рядом с печью, в которой находился тигель с расплавом. В отлитых экспериментальных образцах М.А. Могилевский получил структуры от перлита до крупнокристаллического феррита с пластинами цементита по границам зерен. Причем для процесса формирования тонкозернистого цементита оптимальной была температура ок. 650–700 оС, обеспечить ее мог костер [Mogilevsky, 2005].

В дальнейшем данная технология в Приамурье не получила развития. Возможно, это связано с гибелью литейщиков во время захвата поселения Поль-це I неприятелем [Деревянко, 1976, с. 47]. Кузнецы-литейщики, вполне вероятно, не поняли, какой сплав им удалось получить; подобная отливка кельтов в нагретые формы могла произойти случайно. По мнению В.А. Краминцева, польцевские кельты типологически выдержаны, имеют следы обезуглероживания, что свидетельствует о высоком уровне технологии их производства и «об их привозном происхождении» [1996, с. 128]. Данное положение не лишено основания, поскольку, как считают китайские археологи, происхождение польцевской культуры связано с переселением протопольцевского населения в Приамурье и на равнину Саньцзян с Ляодун- ского п-ова и из районов нижнего течения Ляохэ [Чжун дунбэй…, 2009, с. 271].

Таким образом, в настоящее время Западное Приамурье является регионом, в котором впервые на востоке Азии у носителей урильской культуры, судя по радиоуглеродным датам и типам артефактов, сходных с предметами карасукской культуры, в XI–X вв. до н.э. появились железо и чугун.

Статья подготовлена в рамках проекта НИР «Многообразие и преемственность в развитии культур в эпохи камня, па-леометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии» (FWZG-2022-0004).

Благодарю сотрудника Музея города Хабаровска А.Е. Соболева за консультации и информацию из китайских научных публикаций по проблеме появления в Китае железоделательного производства.

Список литературы Начало железоделательного производства на Востоке Азии

- Алкин С.В. Неолитические памятники восточной части Дунбэя // Проблемы археологии Сибири и Дальнего Востока. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1985. – С. 31–33.

- Богданова-Березовская И.В., Гинцбург Б.Б., Наумов Д.В. Железные кельты из поселения на полуострове

- Песчаном // Окладников А.П. Древнее поселение на полуострове Песчаном у Владивостока. Материалы к древней истории Дальнего Востока. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 353–354. – (МИА; № 112).

- Бродянский Д.Л. Введение в дальневосточную археологию. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 1987. – 276 с.

- Бродянский Д.Л. Синий Гай. Поселения неолита и бронзового века в Приморье. – Владивосток: Издат. Дом Дальневост. федерал. гос. ун-та, 2013. – 207 с.

- Варенов А.В. Древнекитайский комплекс вооружения эпохи развитой бронзы. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1989. – 92 с.

- Волков В.В., Новгородова Э.А. Карасукские привески из Монголии // СА. – 1960. – № 4. – С. 155–160.

- Гиоргадзе Г.Г. Производство и применение железа в Центральной Анатолии по данным хеттских клинописных текстов // Древний Восток: этнокультурные связи. – М.: Наука, 1988. – С. 238–262.

- Григорьев С.А. Древнее железо Передней Азии и некоторые проблемы археологии Волго-Уралья // Изв. Челяб. науч. центра УрО РАН. – 2000. – Вып. 1. – С. 73–78.

- Деревянко А.П. Проблема бронзового века на Дальнем Востоке // Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. – 1969. – № 6: Сер. обществ. наук; вып. 2. – С. 94–99.

- Деревянко А.П. Ранний железный век Приамурья. – Новосибирск: Наука, 1973. – 356 с.

- Деревянко А.П. Приамурье (I тысячелетие до нашей эры). – Новосибирск: Наука, 1976. – 384 с.

- Деревянко А.П., Зенин В.Н. Палеолит Селемджи (по материалам стоянок Усть-Ульма I–III). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. – 160 с.

- Дерюгин В.А., Лосан Е.М. Проблемы классификации, периодизации керамики эпохи палеометалла Северо- Восточного Приамурья // Культурная хронология и другие проблемы в исследованиях древностей востока Азии. – Хабаровск: Хабар. кр. музей им. Н.И. Гродекова, 2009. – С. 47–73.

- Древности Буреи / С.П. Нестеров, А.В. Гребенщиков, С.В. Алкин, Д.П. Болотин, П.В. Волков, Н.А. Кононенко, Я.В. Кузьмин, Л.Н. Мыльникова, А.В. Табарев, А.В. Чернюк; отв. ред. Е.И. Деревянко. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. – 352 с.

- Дьяков В.И. Приморье в эпоху бронзы. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 1989. – 296 с.

- Зенин В.Н., Нестеров С.П. Артефакты эпохи палеометалла с памятника Усть-Ульма III в Амурской области // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. XXVII. – С. 441–447.

- Клюев Н.А. Эпоха палеометалла Приморья: открытия 2000-х годов // Дальневосточно-сибирские древности. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – С. 41–50.

- Клюев Н.А., Гарковик А.В., Слепцов И.Ю., Гладченков А.А. Эпоха камня и палеометалла Западного Приморья: открытия и находки 2004 года // Северная Пацифика – культурные адаптации в конце плейстоцена и голоцена. – Магадан: Изд-во Сев. международ. ун-та, 2005. – С. 81–84.

- Клюев Н.А., Кан Ин Ук, Слепцов И.Ю., Гладченков А.А. Кузнечная мастерская раннего железного века в Приморье // Культурная хронология и другие проблемы в исследованиях древностей востока Азии. – Хабаровск: Хабар. кр. музей им. Н.И. Гродекова, 2009. – С. 175–178.

- Конькова Л.B. Бронзолитейное производство на юге Дальнего Востока СССР (рубеж II–I тыс. до н.э. – XIII в. н.э.). – Л.: Наука, 1989. – 124 с.

- Краминцев В.А. Литая сталь польцевского поселения // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. – С. 125–128.

- Крутых Е.Б., Коломиец С.А., Морева О.Л., Дорофеева Н.А. Комплекс финального неолита поселения Реттиховка-Геологическая (по результатам исследования 2004 г.) // Столетие великого АПЭ. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 2008. – С. 115–138. – (Тихоокеанская археология; вып. 16).

- Кучера С. Китайская археология. – М.: Наука, 1977. – 271 с.Медведев В.Е. Академик А.П. Окладников и неолит Нижнего Приамурья: развитие идей // Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – С. 164–171.

- Медведев В.Е. Находки у села Гырман (к вопросу о бронзовом веке в Приамурье) // Юбилей лидера. – Владивосток: Издат. дом Дальневост. федерал. гос. ун-та, 2012. – С. 185–193.

- Могильник эпохи Шан, обнаруженный в уезде Пингу, Пекин // Вэньу. – 1977. – № 11. – С. 1–8 (на кит. яз.).

- Нестеров С.П. Бронзовые лапчатые бляшки урильской культуры из Западного Приамурья // Гуманитарные науки в Сибири. – 2017. – Т. 24, № 2. – С. 33–36.

- Нестеров С.П., Гирченко Е.А. Концепции происхождения урильской культуры в Приамурье // Восток Азии: проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия региона. – СПб.: Росток, 2018. – С. 201–209.

- Нестеров С.П., Колмогоров Ю.П. Исследование предметов из цветного металла культур раннего железного века и Средневековья в Западном Приамурье // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 2. – С. 84–93.

- Окладников А.П. Древнее поселение на полуострове Песчаном у Владивостока. Материалы к древней истории Дальнего Востока. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – 356 с. – (МИА; № 112).

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. – Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1973. – 440 с.

- Сидоренко Е.В. Северо-Восточное Приморье в эпоху палеометалла. – Владивосток: Дальнаука, 2007. – 271 с.

- Соболев А.Е. Культура гуньтулин на северо-востоке Китая // Гуманитарные науки в Сибири. – 2021. – Т. 28, № 1. – С. 33–40.

- Субботина А.Л. Памятники раннего железного века типа чундо на Корейском полуострове: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 2008. – 18 с.

- Сянь Цинь лян Хань те ци дэ каогусюэ яньцзю (Археологическое исследование изделий из железа доциньского периода, эпохи династии Цинь и двух династий Хань). – Пекин: Кэсюэ, 2005. – 429 с. (на кит. яз.).

- Хон Хён У. Керамика польцевской культуры на востоке Азии (V в. до н.э. – IV в. н.э.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 2008. – 30 с.

- Чжан Вэй. Обнаружение и исследование изделий из железа раннего периода на равнине Суннэнь // Бэйфан вэньу. – 1997. – № 1. – С. 13–18 (на кит. яз.).

- Чжан Тайсян, Чжу Гочжэнь, Ян Ху. Местонахождение Ингэлин, уезд Нинань, пров. Хэйлунцзян // Каогу. – 1981. – № 6. – С. 481–491 (на кит. яз.).

- Чжун дунбэй дицюй Ся чжи Чжаньго шици дэ каогу вэньхуа яньцзю (Исследование археологических культур на территории северо-востока Китая от эпохи династии Сядо периода Сражающихся царств). – Пекин: Кюсюэ, 2009. – 318 с. (на кит. яз.).

- Шевкомуд И.Я. Неолит – палеометалл в Нижнем Приамурье – концепция палеокультурного развития // Первобытная археология Дальнего Востока России и смежных территорий Восточной Азии: современное состояние и перспективы развития. – Владивосток: Изд-во Ин-та истории, археол. и этногр. ДВО РАН, 2015. – С. 140–176.

- Шевкомуд И. Очерк истории древнего мира Нижнего Амура. – URL: http://khabkrai-nasledie.ru/arheologija/istorii-drevnego-mira-nizhnego-amura/str.8 (дата обращения: 27.05.2022).

- Шевкомуд И.Я., Бочкарёва Е.А., Косицына С.Ф., Мацумото Т., Учида К. Исследования Нижнетамбовского могильника (о погребении воина с мечом) // Северная Евразия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология. – Иркутск: Оттиск, 2007. – Т. 2. – С. 301–306.

- Шеломихин О.А., Нестеров С.П., Алкин С.В. Долина Буреи в эпоху палеометалла: материалы и исследования памятников Букинский Ключ-1 и Безумка. – Благовещенск: Изд-во Благовещ. гос. пед. ун-та, 2017. – 194 с.

- Яншина О.В. Керамическая «бляха» (?) из Кроуновки // Мир древних образов на Дальнем Востоке. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 1998. – С. 137–140. – (Тихо-океанская археология; вып. 10).

- Яншина О.В. Проблема выделения бронзового века в Приморье. – СПб.: МАЭ РАН, 2004. – 212 с.

- Mogilevsky M.A. Cast ultrahigh carbon steels with damascus type microstructure // Materials Technology. – 2005. – Vol. 20, N 1. – P. 12–14.