Национальный состав населения Западной Сибири в постсоветский период (1989-2010 годы)

Автор: Дашинамжилов Одон Борисович, Лыгденова Виктория Васильевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 3 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

На основе объемного статистического материала рассмотрены изменения, происходившие в этнической структуре населения Западной Сибири в 1989-2010 гг. в условиях масштабных социальноэкономических и политических преобразований в стране. Изучены специфика формирования населения в советский период на востоке России и изменение состава участников его хозяйственного освоения по мере реализации политики смещения производительных сил. Выявлены причинно-следственные связи между важнейшими событиями в истории изучаемого района, в частности, проводимыми российскими государственными органами хозяйственными и политическими мероприятиями и количественным представительством различных народов, в том числе в региональном разрезе. Проанализировано значение распада Советского Союза, возникновения пограничных барьеров между бывшими союзными республиками, трансформации командно-административной системы, смены государственной хозяйственной парадигмы, облегчения визового режима с государствами дальнего зарубежья и перемещения хозяйственной активности преимущественно в центральные и «сырьевые» районы страны для этнодемографического развития Западной Сибири. Изучено влияние собственно демографических факторов на формирование национальной структуры ее населения, в том числе миграций и естественного прироста. Исследована роль трансграничных миграций в демографических процессах, в том числе участие в них коренных этносов бывших национально-территориальных образований СССР. На основе анализа языковых предпочтений выявлена роль ассимиляционных процессов в демографическом развитии отдельных народов в постсоветский период.

Западная сибирь, население, этносы, демография, перепись, урбанизация

Короткий адрес: https://sciup.org/147219044

IDR: 147219044 | УДК: 930:314

Текст научной статьи Национальный состав населения Западной Сибири в постсоветский период (1989-2010 годы)

Численность и национальный состав населения в каждом отдельно взятом регионе страны в XX столетии трансформировались, как правило, под воздействием экономического фактора, значение которого определялось наличием либо отсутствием важных для страны субъектов хозяйственной деятельности (предприятий, банков и т. д.) или ресурсов (земельных, водных, энергетических, полезных ископаемых). При этом неэкономические причины продолжали оказывать воздействие на развитие демографической подсистемы. На этнодемографические процессы опосредованно влияли предшествующие этапы исторического развития региона, в частности, опыт взаимодействия

∗ Исследование проведено по проекту № 2718 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России.

Дашинамжилов О. Б., Лыгденова В. В. Национальный состав населения Запад-ной Сибири в постсоветский период (1989–2010 годы) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. С. 279-287.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 3: Археология и этнография

автохтонного и пришлого населения, степень их родства в культурно-цивилизационном, религиозном и языковом плане. Большое значение имел и географический фактор: центральное, промежуточное, периферийное положение территории, соседство с густо-или малонаселенными регионами либо странами; уровень экономического и демографического развития последних также играл немаловажную роль. Процессы народонаселения могли значительно деформироваться под влиянием общественно-политической обстановки. Социальные катаклизмы, деятельность государства были способны изменить судьбы целых народов. В связи с этим важно изучить влияние данных факторов на конкретном примере такой крупной территории, как Западная Сибирь, где проживают коренные этносы и пришлое население.

Базу источников для исследования составили опубликованные и неопубликованные материалы Всесоюзной и Всероссийской переписей населения 1989 и 2010 гг., извлеченные из центральных и региональных архивохранилищ и библиотек. Основной акцент в статье сделан на исследовании демографических характеристик крупных национальностей (от 10,0 тыс. чел.). В работе не будут рассматриваться коренные народы Севера; изучение трансформации их численного состава в постсоветский период может стать темой отдельного изучения. В данном исследовании авторы опираются на инструментарий, разработанный ранее для анализа этнодемографических процессов, протекавших в Западной Сибири в предшествующий исторический период (1959– 1989 гг.), и представленный в вышедшей в 2013 г. соответствующей публикации.

Отличительной чертой Западной Сибири, как и в целом восточных районов России, являлось то, что ее демографическое развитие определялось политикой, проводимой центральными государственными органами. Очередной этап социально-экономической и политической модернизации нашей страны в конце XX в. оказал огромное влияние на процессы народонаселения в регионе. Перестройка хозяйственного уклада во второй половине 1980-х гг. и рыночные преобразования 1990-х гг. привели к масштабным структурным изменениям во всех сферах жизни общества. Снижение инвестиционной активности и свертывание практически всех программ хозяйственного освоения Сибири в 1990-е гг. сразу же сказались на функционировании многочисленных индустриальных центров, созданных за прошедшие годы. Несмотря на то, что в первом десятилетии XXI в. государственная политика в отношении зауральских районов приобрела новые черты и на центральном уровне была признана необходимость продолжения прежнего курса, направленного на хозяйственное освоение востока России, его практическая реализация натолкнулась на дефицит демографических, материальных и финансовых ресурсов. Для осуществления новых экономических программ правительство было вынуждено привлекать негосударственные российские и зарубежные инвестиции, а также и иностранную рабочую силу. Рассмотрим ниже какие изменения произошли в национальной структуре населения экономического района за годы этих преобразований.

В период 1989–2010 гг. впервые за долгое время число жителей Сибири уменьшилось. Материалы Всероссийской переписи 2010 г. показали, что с 1989 г. население Западной Сибири, состоящее из нескольких этнических групп, сократилось с 15 013,2 тыс. до 14 473,1 тыс. чел., или на 3,6 %, тогда как по России в целом – только на 2,8 % (табл. 1). Связано это с неблагоприятным положением, которое сложилось в естественном приросте и миграции. Удельный вес городского населения за 20 лет увеличился всего на 0,5 % (с 72,7 до 73,2 %). При этом в Алтайском крае, Кемеровской области данный показатель даже снизился. Замедление темпов урбанизации произошло вследствие снижения естественного прироста, сокращения интенсивности сельско-городских миграций, которые в начале 1990-х гг. приняли даже возвратный (в село) характер, а также преобразований ряда поселков городского типа в села.

У народов первой группы произошло значительное сокращение численности населения (см. табл. 1, 2). Так, количественное представительство русских людей в России снизилось на 7,4 %, в Западной Сибири – на 4,5 %. Дело в том, что, во-первых, благодаря возрастной структуре, которая была моложе, по сравнению с европейскими регионами страны, снижение показателей естественного прироста в экономическом районе оказалось меньшим, чем по стране в целом.

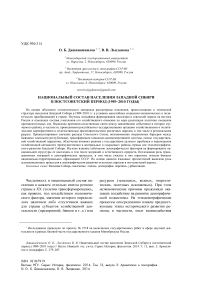

Национальный состав населения Западной Сибири по данным Всесоюзной переписи 1989 г. *

Таблица 1

|

Этнос |

Численность (тыс. чел.) |

Доля в населении (%) |

Доля среди нерусских народов (%) |

Народы первой группы

|

Русские |

12 749,1 |

84,9 |

– |

|

Украинцы |

583,8 |

3,9 |

25,8 |

|

Белорусы |

113,2 |

0,8 |

5,0 |

|

Итого |

13 446,1 |

89,6 |

– |

|

Народы второй группы |

|||

|

Татары |

398,6 |

2,7 |

17,6 |

|

Чуваши |

79,9 |

0,5 |

3,5 |

|

Мордва |

42,3 |

0,3 |

1,9 |

|

Башкиры |

52,1 |

0,3 |

2,3 |

|

Марийцы |

16,1 |

0,1 |

0,7 |

|

Удмурты |

17,1 |

0,1 |

0,8 |

|

Итого |

606,1 |

4,0 |

– |

|

Народы третьей группы |

|||

|

Немцы |

416,5 |

2,8 |

18,4 |

|

Поляки |

12,5 |

0,08 |

0,6 |

|

Латыши |

8,4 |

0,06 |

0,4 |

|

Литовцы |

6,0 |

0,04 |

0,3 |

|

Эстонцы |

9,8 |

0,07 |

0,4 |

|

Итого |

453,2 |

3,0 |

– |

|

Народы четвертой группы |

|||

|

Казахи |

130,2 |

0,9 |

5,8 |

|

Алтайцы |

67,1 |

0,4 |

3,0 |

|

Шорцы |

13,2 |

0,09 |

0,6 |

|

Итого |

210,5 |

1,4 |

– |

|

Народы пятой группы |

|||

|

Армяне |

16,1 |

0,1 |

0,7 |

|

Азербайджанцы |

35,8 |

0,2 |

1,6 |

|

Узбеки |

15,2 |

0,1 |

0,7 |

|

Таджики |

4,4 |

0,03 |

0,2 |

|

Киргизы |

5,9 |

0,04 |

0,3 |

|

Народы Дагестана |

14,1 |

0,09 |

0,6 |

|

Чеченцы |

8,6 |

0,06 |

0,4 |

|

Итого |

100,1 |

0,7 |

– |

|

Евреи |

23,3 |

0,16 |

1,0 |

|

Цыгане |

10,8 |

0,07 |

0,5 |

|

Молдаване |

27,0 |

0,18 |

1,2 |

|

Всего |

15 013,2 |

100,0 |

– |

* РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 69. Д. 204. Л. 1–6; Д. 215. Л. 1–6; Д. 219. Л. 129–134; Д. 220. Л. 88–93; Д. 224. Л. 71–76;

Д. 225. Л. 1–6.

Во-вторых, удобное территориально-географическое положение на пересечении миграционных потоков, устремившихся в постсоветское время из восточных (Восточная Сибирь, Дальний Восток) и южных (Казахстан и Средняя Азия) регионов, позволило западносибирским регионам компенсировать часть демографических потерь (мигрировало в основном русское и русскоговоря-щее население). В-третьих, численность русских пополнилась за счет ассимиляционных процессов, ускорившихся в 1990-е гг. у других народов, проживающих на территории Западной Сибири. Доля русских, зафиксированная в 2010 г. в городах, снизилась на один процент (с 74,1 до 73,1 %). К большому сожалению, мы располагаем только фрагментарными статистическими данными о доле городского населения среди разных этносов, поэтому исследовательский анализ этого аспекта за 1989–2010 гг. будет носить условный характер.

Поступательный рост количественного представительства украинского этноса , наблюдавшийся в 1959–1989 гг., сменился значительным снижением его численности – в Западной Сибири на 49,0 %. Распад Советского Союза, трансформация прежде межреспубликанских миграционных связей в международные, заметно сократили размеры притока украинцев из районов их преимущественного расселения. В отдельные годы, в особенности в начале 1990-х, во время повсеместного ухудшения социальноэкономического положения, наблюдался даже некоторый отток представителей различных этносов в свои «титульные» республики, множество украинцев, преимущественно тех, кто сравнительно недавно стал работать на промышленных предприятиях и стройках Сибири, вернулось на родину. В последующие годы, несмотря на восстановление положительного баланса миграционного обмена между Россией и Украиной, из-за ассимиляционных процессов численность украинского народа продолжала снижаться. Так, число украинцев, признавших в ходе переписи 2010 г. в качестве родного русский язык, значительно выросло. Даже в Тюменской области, где в 1989 г. был зафиксирован наибольший удельный вес лиц, признавших родным украинский язык, этот показатель достиг 63,9 %, в Кемеровской области – 81,9 % (1989 г. – 60,1 %), Новосибирской – 81,4 (66,7 %), Омской – 89,7

(72,7 %), Томской – 78,4 (57,3 %), Алтайском крае – 89,6 (71,9 %). Концентрация украинского населения в Тюменской области еще более возросла. Если в 1989 г. здесь проживало 44,6 % всех украинцев Западной Сибири, то в 2010 г. – уже более половины (52,8 %). Доля горожан среди них сохранилась почти на прежнем уровне (78,0 и 77,8 %).

Практически одинаковые демографические процессы происходили у белорусов, количество которых уменьшилось в Российской Федерации на 56,8 %, а в Западной Сибири – на 54,7 %. Сокращение белорусского населения меньше всего затронуло Тюменскую область (–39,5 %), за счет чего ее удельный вес в общей численности этноса возрос с 43,3 до 50,0 %. Исследовательский анализ располагаемых данных по некоторым регионам показал, что доля белорусов-горожан к 2010 г., возможно, снизилась. Так, в Омской области она составила 66,3 % (в 1989 г. – 73,7 %), в Томской – 65,0 % (68,7 %) [Национальный состав и владение языками…, 2013. С. 69]. Подобное явление можно объяснить неоднородным протеканием ассимиляционных процессов, которые в городских поселениях шли интенсивнее, чем в сельской местности, где этническая идентичность сохранялась дольше.

Во многом похожие тенденции наблюдались и у приволжских народов, вошедших во вторую группу. Так, численность татар за 20 лет в Западной Сибири снизилась на 7,1, в России в целом – на 3,8 %. При этом их численное представительство сократилось во всех регионах Западной Сибири, за исключением Тюменской области (+5,5 %). В результате удельный вес татар, проживавших в области, повысился с 57,0 до 64,8 %. Необходимо обратить внимание и на распространение ассимиляционных процессов среди татарского населения, которые прежде носили довольно умеренный характер. Несмотря на возрождение национальной культуры, традиций в постсоветский период, доля признавших родным русский язык в Западной Сибири увеличилась. Так, если в 1989 г. в Новосибирской области она составляла 30,9 %, то в 2010 г. – 45,8 %, в Омской – 18,9 и 33,9 %, Томской – 31,3 и 46,8 %. Даже в Тюменской области этот показатель поднялся с 17,8 до 29,2 %. Наибольший удельный вес лиц, признавших родным русский язык, был отмечен в Кеме- ровской области (60,1 %) [Национальный состав населения, 2013. С. 131]. Доля татар-горожан в Западной Сибири (кроме Алтайского края) за 20 лет возросла с 71,3 до 72,8 %.

Если рассматривать другие этносы группы – мордву и чувашей, то их этнодемогра-фическое развитие в Западной Сибири стало иметь больше общих черт с белорусами и украинцами; количественное представительство в России сократилось на 30,6 и 19,0 % соответственно, в том числе в Западной Сибири – на 56,9 и 41,0 % (до 18,2 тыс. и 47,1 тыс. чел.). Трансформация этнического самоопределения среди вышеназванных народов протекала интенсивнее, чем у татар. Например, в Кемеровской области русский язык в качестве родного признали 72,2 % (1989 г. – 52,8 %) чувашей, а в Томской – 68,6 % (50,8 %). К сожалению, мы не располагаем данными о языковых предпочтениях мордовского населения, но можно с большой долей уверенности предположить, что процесс его ассимиляции шел даже более активно. Как и в случае с вышеупомянутыми этносами, концентрация мордвы и чувашей в Тюменской области за 20 лет только увеличилась. И если в 1989 г. здесь проживало соответственно только 26,4 % мордвы и 39,1 % чувашей, то в 2010 г. – уже 40,8 и 54,5 %.

Что касается других этносов Поволжья, позднее подключившихся к процессу хозяйственного освоения Западной Сибири – башкир, удмуртов и марийцев, то динамика их численности оказалась следующей. Так, количество удмуртов сократилось на 42,2 % (с 17,1 тыс. чел. в 1989 г. до 9,9 тыс. чел. в 2010 г.), марийцев – на 7,8 % (16,1 тыс. и 14,9 тыс. чел.), но башкир стало больше на 1,4 % (52,1 тыс. и 52,9 тыс. чел.). Масштабы убыли в целом по России у них оказались ниже, по всей вероятности, за счет изменения демографического баланса на территории страны и роста удельного веса в населении ее европейской части. И прежде высокое представительство этих этносов в нефтегазовых районах за 20 лет еще более увеличилось. Так, удельный вес башкир, живущих в Тюмени, повысился с 78,7 % в 1989 г. до 87,7 % в 2010 г., удмуртов – с 41,4 до 51,6 %, марийцев – с 55,9 до 74,2 %.

Особенно высокими масштабами снижения своего численного состава отличались национальности, отнесенные нами к третьей группе. Так, в Западной Сибири более чем наполовину снизилось количественное представительство немцев (–55,6 %), литовцев (–57,3 %), латышей (–59,2 %), эстонцев (–52,4 %), и только убыль у поляков оказалась меньшей (–39,5 %). Подобная динамика соответствовала демографическим тенденциям, сложившимся у этих народов в целом по России. И дело здесь не только в ассимиляционных процессах и снижении показателей естественного прироста, но и в миграции. В 1990-е гг., в особенности в первой половине десятилетия после распада Советского Союза и смягчения миграционной политики представители этносов третьей группы стали перемещаться за пределы России. Этому благоприятствовало социально-экономическое положение, сложившееся в титульных государствах, отличавшееся высоким уровнем жизни и большей стабильностью. Прежде всего, переселенческое движение охватило немцев, в значительно меньшей мере – этносы Прибалтики. В первое время государственные органы Германии упростили въезд «своих» мигрантов из бывшего СССР, а Литва, Латвия и Эстония этому практически не препятствовали. У поляков основная часть желающих покинуть территорию Сибири, скорее всего, реализовала свое намерение еще в советский период, поэтому миграции в снижении их численности играли наименьшую роль. Если рассматривать степень вовлеченности указанных народов в процессы урбанизации, то мы располагаем данными только по немецкому этносу. Так, немцев-горожан в Западной Сибири за 20 лет стало больше на несколько процентных пунктов (рост с 44,3 до 47,8 %).

Что касается алтайцев, казахов и шорцев, то ведущую роль в этнодемографических процессах здесь играл естественный прирост, снижение которого хотя и оказалось заметным, но не достигло такого уровня, как, например, у славянских и приволжских народов, благодаря частичному сохранению традиционных воспроизводственных моделей поведения. Только у казахов перемещения из соседнего Казахстана оказали влияние на некоторое повышение их количественного представительства. За 20 лет количество казахов, алтайцев увеличилось на 1,5 %, 7,7 %, а шорцев – скорее всего за счет ассимиляции, снизилось на 16,0 % [Скобелев, 2002. С. 175]. И это с учетом то- го, что в составе алтайцев в 2010 г., например, не были учтены кумандинцы и телеуты. Еще одной особенностью этносов данной группы являлся невысокий уровень миграционной мобильности. За пределами традиционных мест проживания их численность повышалась медленно. Например, в Тюменской области, наиболее экономически привлекательном регионе Западной Сибири, в 2010 г. проживало 14,5 % казахов экономического района, 91 алтаец (из 72,3 тыс. чел.) и 77 шорцев (из 11,1 тыс. чел.).

Распад Советского Союза, социальноэкономические и политические преобразования значительно ускорили процесс сокращения численности евреев. В 2010 г., на территории России было учтено только 156,8 тыс. представителей этого народа, по сравнению с 536,8 тыс. чел., отмеченных в год последней советской переписи (–70,8 %), а в Западной Сибири – всего 7,5 тыс. чел. (–67,8 %) (табл. 2). Таким образом, произошло более чем трехкратное сокращение его численности. Кроме ухудшения процессов воспроизводства и ассимиляции, как и в случае с немецким этносом, высокую роль в снижении количества евреев сыграла эмиграция за пределы постсоветского пространства.

Заметно упала и численность молдаван, причинами чего были явления, характерные и для народов прибалтийского происхождения.

Социально-экономические, политические и демографические последствия реформ оказались настолько значительными, что привели к возникновению новых явлений в национальном составе населения России и Западной Сибири в частности. При заметном снижении участия народов, входящих в первую, вторую, третью группы, в хозяйственном освоении восточных районов существенно повысился вклад этносов Кавказа и Средней Азии. В 1990-е гг. в силу целого комплекса разнообразных причин произошел рост их миграционной мобильности. В этой связи нам представляется необходимым выделить еще одну, пятую группу, в которую вошли вышеуказанные национальности. Несмотря на то, что народы, отнесенные нами к этой группе, сильно отличаются в культурно-языковом и религиозном плане, общим для них является резкий рост их численного представительства в 1989– 2010 гг.

Больше всего возросла численность тех народов, в титульных государствах которых сложились неблагоприятная политическая обстановка или разразились военные конфликты. Так, количественное представительство армян в Западной Сибири возросло в 3,4 раза (с 16,1 тыс. до 54,0 тыс. чел.), азербайджанцев – в 2,0 раза (с 35,8 тыс. до 71,3 тыс. чел.), таджиков – в 7,8 раз (с 4,4 тыс. до 34,5 тыс. чел.). Рост интенсивности трудовых миграций из Средней Азии с конца 1990-х гг., прежде всего, отразился на численности киргизов (рост в 3,6 раза, до 21,3 тыс. чел.) и узбеков (рост 2,7 раза, до 41,4 тыс. чел.). Одновременно с этим повысилось количественное представительство некоторых этносов, проживающих преимущественно в российских северокавказских республиках. Так, численность основных дагестанских народов (аварцев, даргинцев, кумыков и лезгин) за 20 лет увеличилась в 3,3 раза с 14,1 тыс. до 46,2 тыс. чел., чеченцев – на 60,2 % (с 8,6 тыс. до 13,7 тыс. чел.).

В заключение следует сказать о том, что экономическое освоение слабозаселенных в хозяйственном отношении регионов Западной Сибири требовало привлечения значительного количества демографических ресурсов, источником которых, как правило, являлись трудоизбыточные европейские районы страны. В послевоенный период активное участие в аграрной колонизации и индустриализации восточных районов, кроме русского, приняли народы, уже довольно давно интегрированные в социальную жизнь российского общества, культурно и исторически близкие к доминирующему этносу, обладающие высокой миграционной мобильностью (славянские, прибалтийские, поволжские и другие народы). В последующем состав участников хозяйственного освоения стал постепенно меняться. Наряду с прежними этносами в подъеме экономического потенциала Западной Сибири стали активнее принимать участие национальности, проживающие преимущественно в кавказских и центрально-азиатских республиках. Одновременно с этим снизилась переселенческая активность прибалтийских и некоторых других народов, значительно ускорились ассимиляционные процессы, в особенности среди национальностей, уже давно участвующих в освоении восточных районов.

Всероссийской переписи 2010 г. *

Таблица 2

|

Этнос |

Численность (тыс. чел.) |

Доля в населении (%) |

Доля среди нерусских народов (%) |

|

Народы первой группы |

|||

|

Русские |

12 174,5 |

84,1 |

– |

|

Украинцы |

297,9 |

2,0 |

12,9 |

|

Белорусы |

51,3 |

0,4 |

2,2 |

|

Итого |

12 523,7 |

86,5 |

– |

|

Народы второй группы |

|||

|

Татары |

370,5 |

2,6 |

16,1 |

|

Чуваши |

47,1 |

0,3 |

2,0 |

|

Мордва |

18,2 |

0,1 |

0,8 |

|

Башкиры |

52,9 |

0,4 |

2,3 |

|

Марийцы |

14,9 |

0,1 |

0,6 |

|

Удмурты |

9,9 |

0,07 |

0,4 |

|

Итого |

513,5 |

3,5 |

– |

|

Народы третьей группы |

|||

|

Немцы |

184,9 |

1,3 |

8,0 |

|

Поляки |

7,6 |

0,05 |

0,3 |

|

Латыши |

3,4 |

0,02 |

0,1 |

|

Литовцы |

2,6 |

0,02 |

0,1 |

|

Эстонцы |

4,7 |

0,03 |

0,2 |

|

Итого |

203,2 |

1,4 |

– |

|

Народы четвертой группы |

|||

|

Казахи |

132,1 |

0,9 |

5,7 |

|

Алтайцы |

72,3 |

0,5 |

3,1 |

|

Шорцы |

11,1 |

0,08 |

0,5 |

|

Итого |

215,4 |

1,5 |

- |

|

Народы пятой группы |

|||

|

Армяне |

54,0 |

0,4 |

2,3 |

|

Азербайджанцы |

71,3 |

0,5 |

3,1 |

|

Узбеки |

41,4 |

0,3 |

1,8 |

|

Таджики |

34,5 |

0,2 |

1,5 |

|

Киргизы |

21,3 |

0,2 |

0,9 |

|

Народы Дагестана |

46,2 |

0,3 |

2,0 |

|

Чеченцы |

13,7 |

0,09 |

0,6 |

|

Итого |

282,4 |

2,0 |

– |

|

Евреи |

7,5 |

0,05 |

0,3 |

|

Цыгане |

12,6 |

0,09 |

0,5 |

|

Молдаване |

21,4 |

0,1 |

0,9 |

|

Всего |

14 475,8 |

100,0 |

– |

* Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis 2010/croc/perepis_itogi1612.htm.

Национальный состав населения Западной Сибири по данным

Распад Советского Союза на отдельные государства и возникшие пограничные барьеры затруднили перемещения населения, а следовательно, и участие народов (в особенности проживающих в бывшей европейской части СССР) в хозяйственном освоении Сибири. Смена государственной хозяйственной парадигмы в пользу рыночных принципов, которые подразумевают самообеспечение регионов, снизили привлекательность восточных районов и стимулировали отток населения, а облегчение визового режима привело к эмиграции в дальнее зарубежье значительной части немцев и некоторых других народов.

В первом десятилетии XXI в. вопрос хозяйственного подъема Сибири (в том числе и Западной) вновь становится актуальным. Однако демографический потенциал европейских территорий и других традиционных регионов-доноров, несмотря на востребованность, в новых условиях оказался на грани истощения (в меньшей мере, у поволжских республик). Кроме того, по уровню экономического развития они если и уступали сибирским территориям, то незначительно. Одновременно с этим хозяйственное и внутриполитическое положение бывших республик Кавказа и Центральной Азии складывалось менее благоприятно, что способствовало, несмотря на возникновение границ, притоку из них трудовых ресурсов. Таким образом, в новых условиях формирование национального состава населения Западной Сибири, при сохранении ведущего положения русского народа, стало происходить под влиянием иных демографических трендов, а также ассимиляционных процессов, которые значительно ускорились после дезинтеграции Советского Союза.

Список литературы Национальный состав населения Западной Сибири в постсоветский период (1989-2010 годы)

- Национальный состав и владение языками, гражданство населения Томской области: Стат. сб. Томск: Томскстат, 2013. 93 с.

- Национальный состав населения: Стат. сб. Кемерово: Кемеровостат, 2013. Ч. 1. 203 с.

- Скобелев С. Г. Коренное население Сибири в составе Российской империи и СССР: динамика численности как отражение политики центра // Ab Imperio. 2002. № 2. С. 149-190.