Надмогильные погребальные сооружения из дерева саргатской культуры (по опубликованным данным)

Автор: Мыльников В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу имеющихся в научной литературе сведений о типах и видах погребальных сооружений из дерева в раннем железном веке в Барабе и на сопредельных территориях у носителей саргатской культуры. Приведены версии интерпретаций доступных материалов саргатского времени известных археологических памятников Зауралья и результаты предполагаемой реконструкции типа надмогильных и погребальных сооружений из дерева. Даны сравнительные фотоаналитические и технико-технологические разборы полевых чертежей и описаний в монографических изданиях. Установлено, что археологически целые конструкции погребальных сооружений из дерева или их полноценные остатки в саргатских памятниках практически не известны в Зауралье. Приводя большую, развернутую характеристику домостроительства у носителей саргатской культуры при практически полном отсутствии конкретных сведений о дереве и деревянных конструкциях, имея в наличии только их следы, отпечатки и трухлявые фрагменты, авторы раскопок свидетельствуют, что это остатки среды обитания саргатского населения в различные моменты его истории. По их скрупулезному изучению исследователи воссоздают не только отдельные виды материала, но и целые строительные реконструкции погребальных сооружений шатровой конструкции и жилых построек каркасно-столбового типа. Подробное описание реконструкций форм и деталей погребальных сооружений саргатцев позволяет сделать предположение о том, что они являли собой некий переходный тип между аржанскими и пазырыкскими строительными традициями. Проведенные исследования прямо и косвенно указывают на признаки распространения отдельных строительных традиций обработки дерева, в частности, строительства погребальных сооружений племен уюкской культуры в Туве и заимствование их саргатцами Западной Сибири. Выявлены детали сходства в планиграфических системах монтажа перекрытий могильных ям и порядок перпендикулярной укладки бревен радиальными кругами по окружностям крепиды, вертикальной ориентации перекрытия вершинами стволов от края крепиды к центру кургана или к центральной могиле.

Саргатская культура, обработка дерева, погребальные сооружения, реконструкция предполагаемых типов

Короткий адрес: https://sciup.org/145146706

IDR: 145146706 | УДК: 903.074 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0729-0734

Текст научной статьи Надмогильные погребальные сооружения из дерева саргатской культуры (по опубликованным данным)

В публикациях содержится немало сведений о сар-гатских жилищах и строительных традиция древних плотников. Л.Н. Корякова, приводя в своей монографии большую, развернутую характеристику домостроительства у носителей саргатской культуры в Зауралье и Западной Сибири при практически полном отсутствии данных о дереве как материале и деревянных конструкциях, свидетельствует, что это «… остатки среды обитания саргатского населения в различные моменты его истории…» [Корякова, 1988, с. 20]. Она приводит данные о том, что, по свидетельству Н.В. Полось-мак, при раскопках памятника Исток 3 на территории Барабы обнаружены «остатки семи построек наземной конструкции», из которых две двухкамерные. Излагая подробный анализ котлованов жилищ Людмила Николаевна утверждает, что отличительной чертой саргат-ского жилищного комплекса является существование нескольких типов построек: однокамерные, двухкамерные, трехкамерные. Их отличает различная планировка помещений, двух- и более членное объединение комнат, различные виды входов и выходов, различное местоположение, конструкция и количество очагов. Рельеф пола в котлованах жилищ зависел от конструкции самого помещения и времени обитания в нем [Там, же, 1988; Полосьмак, 1985, с. 13].

Вместе с тем, давая такую характеристику хозяйственных построек, Л.Н. Корякова свидетельствует, что «В силу недостатка информации невозможно дать их полную характеристику… и тем более провести их типологию». Тем не менее, «…об особенностях конструкции стен и кровли отчасти свидетельствуют канавки глубиной 20–30 см, столбовые ямки вдоль границ котлованов и в их центре, а также следы сгоревшего дерева в постройках, погибших от пожаров. Кроме того, определенную связь с конструкцией имеют канавы различной конфигурации, обнаруженные с внешней стороны жилищ… По имеющимся данным трудно установить географические особенности остатков саргатского домостроительства» [Корякова, 1988, с. 29.]. Однако исследователю удалось зафиксировать систему многочисленных ямок от столбов со следами их перестановки во время монтажа и перестройки жилища и сделать определенные выводы. «Широкое использование дерева документируется многочисленными столбовыми ямками диаметром от 5 до 30 см.… Ведущее место в системе домостроительства занимали полуземлянки прямоугольного и квадратного плана. Менее характерны строения с округлыми или неправильной формы углублениями пола»… [Там же, с. 35.].

При такой скудо сти конкретной информации о деревянных строениях и даже о немногочисленных остатках дерева в котлованах жилищ Л.Н. Корякова справедливо утверждает, что «Вопрос о высоте помещения является одним из принципиальных для реконструкции сооружения»… [Там же, с. 36].

О погребальных сооружениях из дерева исследователи пишут следующее. «В целом в Прииртышье основной тип могилы – яма с отвесными и наклонными стенками, перекрытиями и облицовкой. Могилы этого района характеризуются также наличием срубов и деревянных ящиков. Барабинские погребения деревом бедны» [Корякова, 1988, с. 49; Полосьмак, 1985, с.4]. О наличии остатков дерева и конструкций из него в саргатских погребениях Прииртышья очень мало сведений. Н.В. Поло сьмак приводит данные о исследовании погребений в Венгеровском р-не на могильниках саргатской культуры. «В шести погребениях прослежены следы деревянных перекрытий… Вероятно, погребений с деревянными перекрытиями было несколько больше, чем это удалось зафиксировать: в некоторых встречается древесная труха – возможно следы несохранившейся конструкции. Поэтому наличие деревянных конструкций в погребениях вряд ли может служить коррелирующим признаком» [Полосьмак, 1985, с. 15].

Целые конструкции погребальных сооружений из дерева или их полноценные остатки в саргатских памятниках Зауралья и Приуралья практически неизвестны и до настоящего времени пока не найдены в Западной Сибири. Дерево, как легко и быстро разрушающийся органический материал, быстро сгнивает и исчезает в почвенных слоях сибирских лесостепей. От него в неблагоприятных условиях залегания остаются в основном слабые следы, отпечатки деталей и конструкций. Тем не менее по их скрупулезному изучению исследователи воссоздают не только отдельные виды деревянного материала, но и целые строительные устройства погребальных сооружений шатровой конструкции и жилых построек каркасно-столбового типа [Матвеева, 1993б, с. 36, рис. 13; с. 128–130, рис. 47–48]. Погребальные конструкции из бревен в курганах Савиновского могильника представлены в виде одно- и многорядных перекрытий могильных ям, уложенных на вертикальные столбы-опоры [Матвеев, Матвеева, 1991, с. 30–31]. Показателен в этом отношении план кург. 3 [Там же, с. 34–35, рис. 26]. Перекрытия могильных ям погр. 4 в кург. 3 и погр. 5 в кург. 6 могильника Аббатский 1 реконструированы как продольные из бревен, уложенных на перекладины четырех вертикальных столбов, вкопан- ных по углам [Матвеева, 1993а, с. 12–17, рис. 7; с. 24, рис. 21]. В кург. 5, в погр. 7, 8 погребальные сооружения представлены одновенцовыми конструкциями из бревен (обкладка, рама, сруб-каркас, сруб-клеть) [Там же, с. 47–50]. Сохранились остатки березовых бревен диаметром 25 см от перекрытий могильных ям [Матвеева, 1993б, с. 23; с. 25, рис. 11; с. 26, рис 12].

Технико-технологический и сравнительно-типологический анализы археологически целых конструкций погребальных сооружений и жилых строений, найденных в Горном и Центральном Алтае, убедительно показывают неразрывную связь плотницких традиций в плане их изготовления. Это свидетельство того, что изготовление погребальных сооружений из дерева и жилых построек являлось в раннем железном веке единой отраслью строительного дела. В Горном Алтае, на высокогорном плато Укок, в кург. 1 могильника пазырыкской культуры Ак-Алаха-1 сверху на перекрытии внутреннего сруба погребального сооружения Н.В. Полосьмак найдены бревна «от разобранного многоугольного жилища» [Поло сьмак, 1994, с. 22] типа современных аилов алтайцев [Попов, 1961, с. 171, 174]. В кургане Пазырык I прямоугольный внутренний сруб из полубрусьев, трактовавшийся М.П. Грязновым как погребальный сруб с грабительским прорубом [1950, с. 14–16, табл. III], после технико-технологического анализа был определен как подлинный, настоящий сруб постоянного жилища с прямоугольным дверным проемом, вторично использованный при погребальном обряде [Мыльников, 1999, с. 29; Слюсаренко, 2000, с. 129]. Эти срубы для жилищ в ином мире древние плотники изготавливали по монтажным схемам и с применением тех же операций, способов и приемов, которые они использовали для создания классических срубов настоящих жилищ.

Результаты исследования

В Приишимье в раннем железном веке в курганах с коллективным захоронением в могильнике Абат-ский сохранились остатки прямоугольных рам из бревен с настилом пола, продольным и поперечным перекрытием потолка, внутримогильными столбовыми и каркасно-столбовыми погребальными сооружениями [Мошкова, Генинг, 1972, с. 87–118]. В погр. 6 кург. 5 могильника Абатский-1 перекрытие было двухрядным из бревен диаметром 22–35 см. Нижний ряд – поперечный, верхний – продольный. А в погр. 3 могильника Абатский-3 наоборот, нижний ряд двойного перекрытия был уложен продольно, а верхний – поперечно [Матвеева, 1994, с. 38, 58–59]. В прямоугольной могильной яме (335 × 260 × 170 см) погр. 4 могильника Абатский-3 вдоль стен были прослежены располагавшиеся строго по периметру 14 столбовых ямок глубиной до 30 см от деревянной внутримогильной конструкции. Такие же ямки были выявлены в погр. 6 того же могильника, а также в Савиновском, Тюринском,

Красногорском-1 [Там же, с. 49–116]. Кроме ямок от вертикальных столбов-опор, в больших и глубоких могильных ямах сохранились следы облицовки стен и настила пола. В кургане Долгий Бугор «стенки центрального погребения были укреплены мощным заплотом в два слоя, состоявшим из двух рядов вертикальных столбов, вкопанных впритык друг к другу, пространство между которыми в одно бревно, так же как и пространство между вторым рядом и стенкой камеры было заложено горизонтальными рядами бревен снизу доверху… в камерах сооружали бревенчатые постройки каркасно-столбовой конструкции, в которых стены выполняли в технике заплота, закрепляя бревна в парах вертикальных столбов, либо закладывая пространство между столбами и земляными стенками ямы» [Там же].

Реконструированную таким способом традицию возведения «домов мертвых» для определенной категории умерших авторы-исследователи считают широко распространенной домостроительной техникой саргат-цев, архитектурные традиции которой «восходят к до-

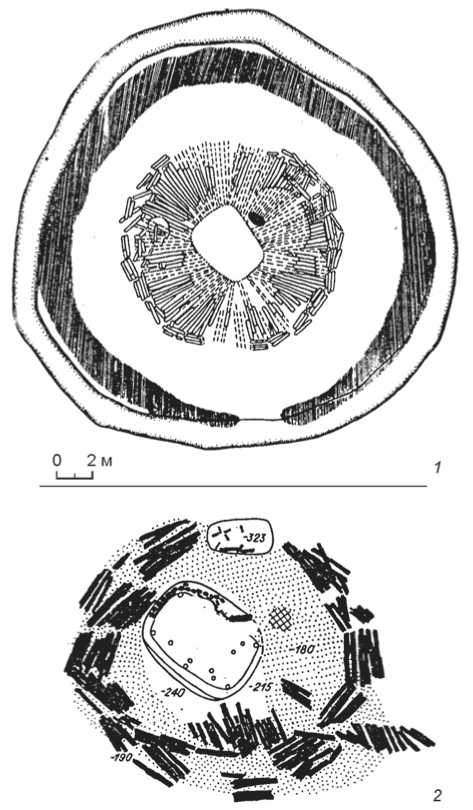

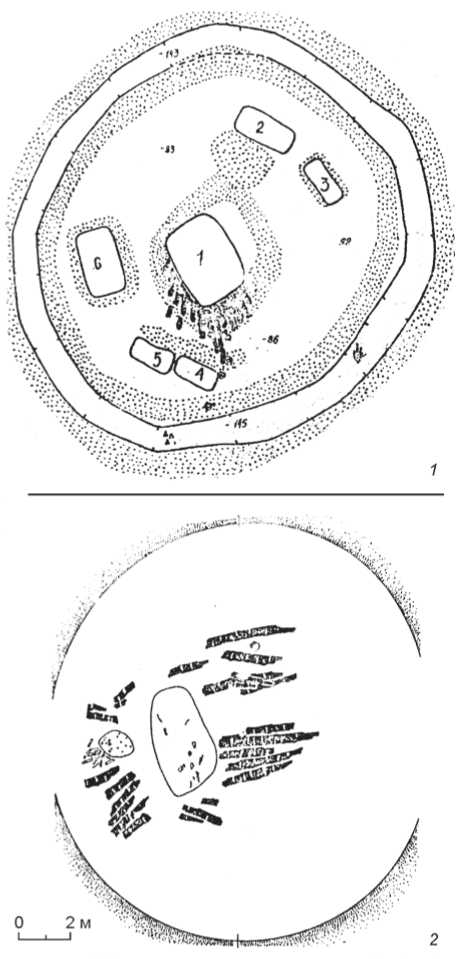

Рис. 1. Планы бревенчатых перекрытий элитных погребений cаргатской культуры. Могильник Красногорский-1.

1 – кург. 17 ; 2 – курган Долгий Бугор (по: [Матвеева, 1993б]).

Рис. 2. Фрагменты бревенчатых перекрытий погребений курганов Саргатской культуры.

1 – могильник Абатский 1, кург. 4 (по: [Матвеева, 1993а]); 2 – могильник Савиновский, кург. 4 (по: [Матвеев, Матвеева, 1991]).

мостроительству лесных и лесостепных племен эпохи бронзы», а самые близкие параллели – «некрополи ранних саков Приаралья» [Там же, с. 116–117].

Развитое домостроительство, выражавшееся в возведении постоянных жилищ и хозяйственных построек [Матвеева, 1993б, с. 124–134], оказало соответствующее влияние на традиции сооружения погребальных конструкций из дерева в виде «многоугольных низких усеченных пирамид или платформ у саргатских племен. В больших курганах они делались из толстых бревен, положенных в два-три яруса горизонтально в центре [рис. 1]. В малых курганах они сооружались из тонких бревен или жердей» [Матвеев и др., 1995, с. 183]. В неко- торых могильных ямах «вдоль стен в полу были вкопаны столбы – по три вдоль длинных сторон, поддерживавшие, очевидно, перекрытие. Стены облицованы досками, а пол застлан берестой». Обкладки стен могильных ям плахами и горбылем и перекрытия из бревен были типичны и для погребений саргатской культуры в Нижнеомском р-не Омской обл. [Там же].

При расчистке насыпи кург. 17 могильника Красно-горский-1 обнаружены остатки истлевшей деревянной конструкции из бревен диаметром 25 см. «Сооружение состояло из двух слоев березовых бревен. Нижний ряд был уложен на древней поверхности поверх выкида из могилы концентрическими, вписанными один в другой, многоугольниками, составленными из отрезков толстых бревен длиной 1,2–2,5 м. Поверх этого слоя длинные бревна уложены радиально, комлевыми частями у периферии, верхушками к центру кургана. Концы этих бревен заходят поверх тех, которые образуют перекрытие могилы» [Матвеева, 1993а, с. 35; рис. 1, 1 ].

На могильнике Красногорский 1, в кургане Долгий Бугор «Бревенчатая надмогильная конструкция частично истлела, частично была разрушена грабительскими вкопами, над погребением она практически не сохранилась. Однако, судя по сохранившимся участкам, сооружение можно считать аналогичным обнаруженному в кург. 17 того же могильника. Это… многослойный настил в форме призмы или усеченной пирамиды» [Матвеева, 1993а, с. 38, 39, рис. 20; рис. 1, 2 ].

На Савиновском могильнике в кург. 4 и 6 найдены остатки перекрытия из бревен, уложенных вершинами к центру [Матвеев, Матвеева, 1991, с. 14, 25 ]. «Остатки истлевшего настила из радиально уложенных толстых бревен обнаружены вокруг центрального погребения в кургане 4, но некогда он закрывал все подкурганное пространство и ограничивался, по-видимому, валиком из рва… Значит, некоторое время погребальное сооружение представляло собой площадку, ограниченную рвом и закрытую бревенчатым настилом с какими-то надмогильными обозначениями»… «И хотя деревянные конструкции обнаружены лишь в самых больших насыпях, по-видимому, они делались для всех многомогильных погребальных сооружений, но только меньшего масштаба: из тонких бревен, жердей… Не потревоженные грабителями могилы были перекрыты двухъярусным продольно-поперечным накатом из бревен» [Матвеева, 1993а , с. 13,25-27, 55, рис. 12-14; рис. 2] . Н.П. Матвеева говорит о том, что «Принадлежность погребений Аббатского 1 могильника наиболее зажиточной верхушке рядового населения или даже родовой знати проявляется в значительных размерах и сложности погребальных сооружений…» [Там же, с. 71].

Столь подробное описание реконструкции форм и деталей погребальных сооружений саргатцев позволяет с уверенностью высказать предположение о том, что они являли собой некий переходный тип между ар-жанскими и пазырыкскими строительными традициями. И, как показывает историография, не только. В свое

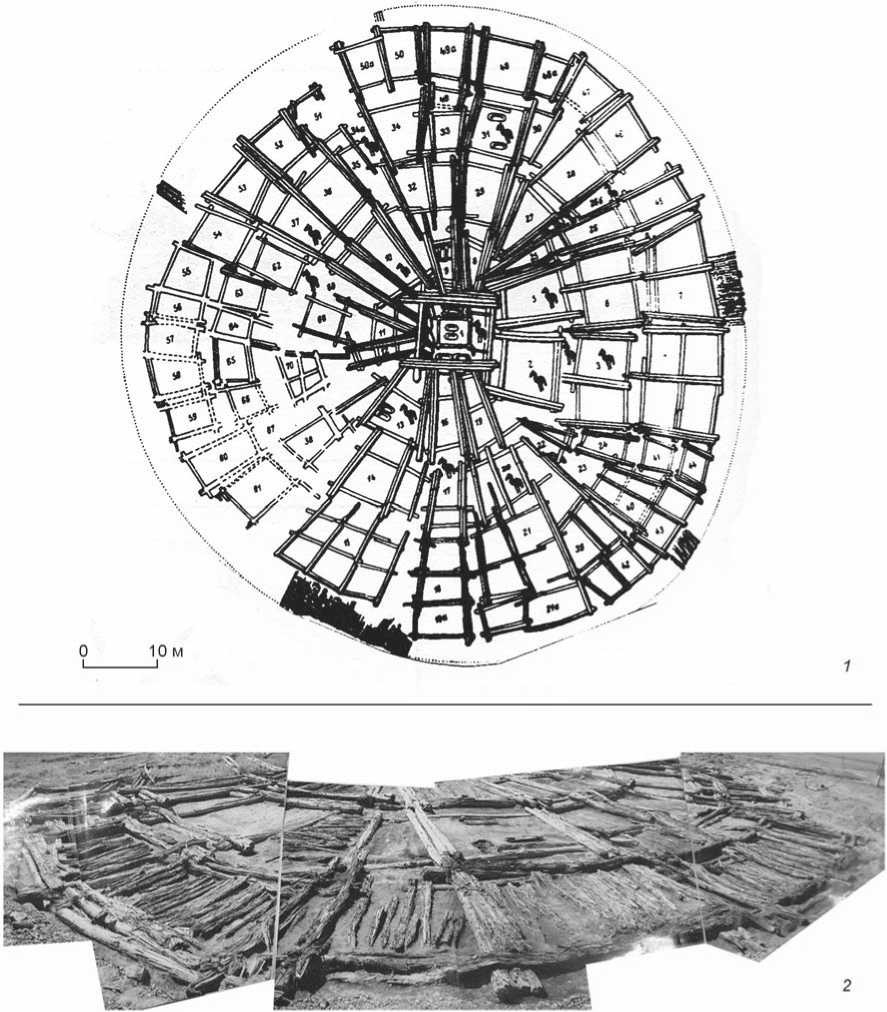

Рис. 3. Элитный курган раннескифского времени Аржан 1 в Туве.

1 – план раскопок кургана Аржан 1; 2 – фото южного края сложной бревенчатой конструкции наземного погребального сооружения с бревенчатым перекрытием, (по: [Грязнов, 1980]).

время Д.Г. Савинов нашел аналогии архитектуре Аржана в конструкциях погребальных сооружений культуры Чосона, открытых на границе северо-восточного Китая и Кореи. По его мнению, комплекс Ганшан поразительно напоминает Аржан. Он считал, что радиальная планировка деревянной платформы с центральным погребением в окружении камер-клетей, по сути дела, повторяют конструктивные особенности Большого «кургана-святилища» в Синташте и, скорее всего, являются продолжением андроновских традиций [Савинов, 2002, с. 49].

Эти сведения и данные реконструкций погребальных сооружений и жилых строений носителей саргатской культуры показывают большое сходство и, возможно, сохранение строительных традиций носителей скифской культуры в деталях их изготовления. Особенно много сходства в планиграфии больших курганов знати саргатцев и уюкцев, в частности, с Аржаном 1 [Грязнов, 1980; рис. 1, 2, 3].

Заключение

Фотоаналитический метод [Мыльников, 1999, с. 3–4] и сравнительно-типологический анализ, примененные при поиске аналогий во время комплексного анализа рисунков, чертежей и фотографий остатков погребальных конструкций кургана Аржана 1 раннескифского времени в Туве и курганов 17 и Долгий Бугор могильника Красногорский 1 в Приишимье, проведенные выше, позволили определить и уточнить морфологию предмета и выявить некоторые технологические особенности изготовления видов элитных погребальных сооружений из дерева и найти элементы сходства и различия в традициях их деревообработки.

Технико-технологический анализ узлов и деталей в фото- и графических источниках подтвердил уверенность в том, что сходные плотницкие традиции изготовления элитных строительных конструкций в синхронных памятниках раннего железного века имели место и у носителей саргатской культуры, и у плотников уюкской и пазырыкской.

Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 2218-00012 «Элитные курганы саргатской культуры раннего железного века в Обь-Иртышской лесостепи (Новосибирская область)».

Список литературы Надмогильные погребальные сооружения из дерева саргатской культуры (по опубликованным данным)

- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. - Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1950. - 85 с. EDN: VVJUPV

- Грязнов М.П. Аржан. - Л.: Наука, 1980. - 80 с.

- Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура). - Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1988. - 240 с. EDN: RRWYWR

- Матвеева Н.П. Аббатский 1. Курганный могильник cаргатской культуры. Препринт. - Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 1993а. - 77 с.

- Матвеева Н.П. Саргатская культура на Среднем Тоболе. - Новосибирск: Наука, 1993б. - 175 с. EDN: SAOMWX