Нагрудные украшения середины XIX в. в Мокшанском женском костюме Инсарского уезда: локальный вариант сел Левжа, Перхляй, Сузгарье

Автор: Шигурова Т.А.

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Культурология

Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье рассматриваются особенности нагрудных украшений локального варианта традиционной одежды мокшанских женщин Инсарского уезда Пензенской губернии.

Мордовский народ, этническая культура, традиционный мокшанский костюм, нагрудные украшения, русское географическое общество, археологические раскопки, языческий могильник хviii в

Короткий адрес: https://sciup.org/147242399

IDR: 147242399 | УДК: 391.2:391.7:811.511.152.2 | DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.03.368-379

Текст научной статьи Нагрудные украшения середины XIX в. в Мокшанском женском костюме Инсарского уезда: локальный вариант сел Левжа, Перхляй, Сузгарье

Традиционная культура мордовского народа, до конца ХIХ в. представлявшая собой системное целостное образование и включавшая материальные, духовные, художественные элементы, являлась результатом созидательной деятельности человека, направленной на преобразование себя и окружающего мира в соответствии со сложившимися ценностями и отношением к миру. Письменное наследие Русского географического общества (РГО)

сохранило до наших дней разнообразие и богатство этнической самобытности дореволюционной крестьянской России. В рукописных источниках 2-й половины ХIХ в. есть немало сведений о культуре мордовского народа. Так, не позднее 1855 г. в РГО было отправлено сообщение священнослужителя Петра Секторова, содержащее описание «женского костюма мордвы, в коем заключается много достойного замечания для любознательно- сти человека»1. Автором добросовестно и подробно зафиксированы особенности разных элементов женской одежды, бытовавшей в селениях Левжа, Перхляй, Суз-гарье Инсарского уезда Пензенской области (ныне относящихся к Рузаевскому району Республики Мордовия): «Платье у всех мордвов одинаковое по форме с различными только украшениями, смотря по достатку и моде»2.

Предпринятое нами исследование является продолжением предыдущих публикаций [18; 20]. Поскольку локальный вариант традиционного костюма данной местности известен сейчас лишь по малодоступным источникам середины ХХ в., целью данной статьи стало выявление специфики нагрудных украшений, используемых для их создания материалов, изменений в цветовых предпочтениях, а также изучение функций украшений, технологии изготовления декоративноприкладного произведения, степени распространения аутентичной терминологии. Результаты исследования будут полезны для решения проблем реконструкции традиционного костюма середины ХIХ в. и картографирования элементов материальной, духовной, художественной культуры мокшанского этноса.

Научный интерес представляет возможность визуального наблюдения нагрудных украшений ХIХ в. и их сравнения с артефактами ХVII–ХVIII вв., полученными в ходе проведенных липецкими специалистами ООО «Экспедиция» (генеральный директор И. А. Козмирчук, руководитель полевых исследований Н. А. Тропинин) летом 2021 г. археологических исследований дохристианского мордовского могильника конца XVII – 1-й половины XVIII в. Могильник был обнаружен в ходе дорожно-строительных работ около Левжи. Недоумение липецких ученых вызвали находки в мокшанских погребениях эрзянских женских украшений3. В ожидании будущих публикаций по результатам изучения материалов раскопок со стороны авторитетных исследователей (в их числе следует назвать реставратора высшей категории, художника-реставратора (по тканям) Музеев Московского Кремля, заведующего мастерской реставрации кожи и археологического текстиля Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Н. П. Синицыну; научного сотрудника Волго-Донского археологического общества С. М. Шашунову) позволим себе воспользоваться информацией, размещенной в Интернете в свободном доступе.

Обзор литературы

Теоретико-методологическая база исследования включает работы представителей передовой российской интеллигенции, проявивших в конце ХIХ – середине ХХ в. глубокую заинтересованность мордовским народным костюмом и восхищавшихся высоким уровнем художественного вкуса мастериц. Научные труды В. Н. Белицер, Н. И. Гаген-Торн, Т. А. Крюковой, Н. И. Спрыгиной, A. O. Гейкеля считаются сегодня образцом достоверных сведений, обобщающих знания о мордовском костюме и его украшениях, а также примером глубокого исторического, этнографического, искусствоведческого осмысления произведений декоративноприкладного искусства [2; 3; 6; 11; 15; 21].

Центральное положение застежки ворота в женском костюме определяет интерес к ней различных специалистов. В 1923 г. В. В. Гольмстен впервые было проанализировано различие у мокши и эрзи путей преобразования формы застежки, начавшегося в 1-м тыс. н. э. от маленьких колец с завернутыми спирально концами, от пряжки с круглым кольцом и застежки из тонкой круглой штампованной пластины

(II–VII вв.) [7; 6, 9–15 ]. Стремление ученых определить специфику археологических артефактов – украшений, связанных с мордвой-мокшей и мордвой-эрзей, привело к разделению археологических памятников на южные (мокшанские) и северные (эрзянские). В 1950-е гг. А. Е. Алихова в качестве начала появления различий обозначила период XII в., относя к мокшанским украшениям пулокери и сюль-гамы с лопастями, а к эрзянским – миниатюрные сюльгамы и несколько типов браслетов [1]. Ее авторитетное мнение позволило в дальнейшем ученым-археологам использовать сюлгамы в качестве этноопределяющего признака культуры: кольцевые застежки стали считаться типичными для мордвы-эрзи, лопастные – для мордвы-мокши4 [1; 5].

Изучение женских украшений мордовского костюма в начале ХХI в. было продолжено в монографиях Н. Ф. Беляевой, Г. А. Корнишиной, Т. А. Шигуровой, где внимание акцентируется на использовании украшений, выполняющих магическую, обереговую, воспитательную, знаковую функции в народных обычаях и обрядах [4; 9; 10; 19]. Следует отметить, что к материалам мокшанского костюма середины ХIХ в. с. Левжа, Перхляй, Суз-гарье Инсарского уезда исследователи не обращались.

Материалы и методы

В качестве основного письменного источника автором использованы сообщения священнослужителя Петра Секто-рова, отправленные в середине ХIХ в. в РГО. Для анализа женских украшений, бытовавших на территории Пензенской губернии, и проведения сравнительносопоставительных исследований немалый интерес представляют публикации А. Примерова [14] и A. O. Гейкеля [21]. Достоверность выявленной ими информации подтверждают этнографические материалы коллекций традиционного костюма, хранящиеся в Мордовском республиканском объединенном краеведче- ском музее имени И. Д. Воронина, полевые материалы автора, археологические исследования, проведенные в 2021 г. на данной территории.

Опора на общенаучные методы, а также на сравнительно-исторический, системный, искусствоведческий подходы позволяет изучить формы, материалы, технологии изготовления декоративного убранства традиционной женской одежды, способствует определению самобытности и великолепия украшений из локального варианта мордовского костюма.

Результаты исследования и их обсуждение

Для традиционного женского костюма мордовского народа в ХIX – начале ХХ в. было характерно обилие украшений. Женщины связывали это с гармонией мордовского многоголосия: один голос – песня не состоится, одни бусы – не украшение. На привлекательность народной одежды мокшанских селений Инсарского уезда Пензенской губернии Левжа, Перхляй, Сузгарье указавал П. Секторов: «Полный женский наряд, особенно девичий и молодых женщин, довольно красив»5. Восхищение аутентичными предметами мордовской одежды высказывал И. А. Козмирчук: «Неизгладимое впечатление оставило знакомство с мордовскими костюмами, комплексами украшений и деталями женского убранства»6.

Особенно богатыми были украшения, располагавшиеся в символическом центре тела человека, декоративно оформлявшие область грудной клетки. Обязательным элементом традиционного женского костюма мордвы (мокши и эрзи) была застежка сюл-гам/сюлгамо , употреблявшаяся для закрепления ворота рубахи, пояса, краев верхней распашной одежды. Происхождение названия застежки лингвисты связывают с глаголом сюлгомс (ʻзаострить’), существовавшим еще в финно-угорском языке-основе и сохранившим близкие соответствия в родственных языках: хантыйском sol (ʻкол’), эстонском solg (ʻброшь, застежка’),

Рис. 1. Мокшанская форма застежки. Левжа. Конец ХVII – начало ХVIII в.

Fig. 2. Moksha form of the clasp. Levzha. Late ХVII – early ХVIII century финском solki (ʻпряжка’), марийском шол-кама (ʻзастежка’)7.

В. Н. Майнов сообщал в 1878 г.: «Рубаха никогда не делается с пуговицами у ворота, а просто закалывается сустугом или тем, что римлянам известно было под именем фибулы» [12, 127 ]. Долгая и сложная история застежки как вида украшения, подтвержденная бытованием ее у греков, этрусков (северных соседей римлян, VIII–V вв. до н. э.), в 1-м тыс. н. э. продолжилась на территории Окско-Сурского междуречья. Кругло-проволочные застежки, обнаруженные во впускных погребениях Андреевского кургана (I–III вв. н. э.), относящегося к периоду трансформации городецкой культуры в древнемордовскую, стали типичными для мордовских могильников 1–2-го тыс. н. э.: «Все застежки однотипны и различаются только по размерам» [16, 38 ]. Имея первоначально утилитарное значение, застежка выполняла в костюме ряд социальных, магических, декоративных, знаковых функций, что подтверждается ее широким распространением, разнообразием использования и сохранением в качестве этноопределяющего признака культуры8 [3; 5].

По свидетельству П. Секторова, в первой половине ХIХ в. форма нагрудной застежки традиционного женского ко- стюма Левжи, Сузгарья и Перхляя была аналогична ее типично эрзянской форме. Для скалывания ворота рубашки «весь женский пол употребляет заостренную тонкую проволоку, вделанную в медную полую проволоку, которую загибают, подобно кольцу величиною с гривну меди времен Императора Александра 1 с раздвоенными концами…»9.

Фотографии застежек, сделанные во время археологических исследований могильника в Левже, дают нам визуальную информацию о бытовании в конце XVII – начале XVIII в. обеих форм застежки: эрзянской и мокшанской (рис. 1; 2).

Достаточно сложные технологические приемы изготовления мокшанского украшения: литье, горячая и холодная ковка, чеканка – могли послужить причиной постепенного перехода к использованию более простой в изготовлении овальной формы. С другой стороны, в XVIII в. был издан ряд царских указов, запрещавших металлообрабатывающие ремесла у народов Среднего Поволжья. Вследствие этого в данный период население использовало одновременно обе формы застежки, а в ХIХ в. сохранилась лишь кольцевая, эрзянская, форма. Сообщение П. Секторова убедительно свидетельствует о том, что в середине ХIХ в. эрзянская форма застежки бытовала в качестве единственно рас-

Рис. 2. Эрзянская форма застежки. Левжа. Конец ХVII – начало ХVIII в.

Fig. 2. Erzya form of the clasp. Levzha. Late ХVII – early ХVIII century.

пространенной в северо-восточной части локального комплекса костюма.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на смену формы застежки, по сообщению П. Секторова, она по-прежнему имела исконно мокшанское название кир-миш (кирьмиш) . Происхождение данного термина структурно-семантически связано со словами кирнемс/кърмошнемс (ʻсжимать’); кърмоштамс (ʻсдавить’)10. Смысловое содержание отглагольного существительного указывает на конкретное практическое назначение предмета. Разнообразие языковой номинации, запечатленное в мокшанских терминах для обозначения застежки на различных территориях ( сюлгамо , щуркас , щурхне , туло , кирмиш) , подтверждает богатство мордовской культуры и мордовских языков. По словам Д. В. Цыганкина, эрзянский и мокшанский языки «сотворены народами эрзи и мокши, а не сочинены, не искусственно созданы. Эти языки безграничны в своих ресурсах…» [17, 203 ].

Термин кирмиш для наименования застежки был распространен в восточной части центрального диалекта мокшанского языка. А. Примеров в 1868 г., описывая мордовский костюм с. Каменный Брод Краснослободского уезда, приводит название кирмиж-карчиня для медной застежки кругообразной формы, перевитой проволоками, декорированной пуговица- ми и «висящими крупными пронизками и теньками на медных цепочках» [14, 191]. В. Н. Белицер писала об обнаружении ею в 1950–1960-х гг. кольцевых застежек кир-миш в с. Старая Теризморга и Вертелим Старошайговского района Мордовии [2, 113].

Причины изменений в традиционном костюме мокшанских женщин, отказавшихся от использования лопастной формы застежки, заключаются, вероятно, и в том влиянии, которое оказали на этнический состав населения исторические события и последующие мощные миграционные процессы ХVII–ХVIII вв. Известно, что переселенческое движение в юго-восточном направлении способствовало как смешению населения, так и образованию новых поселений; между тем «письменные источники ХVII века фиксируют переселение мордвы-эрзи к востоку и в южном направлении» [18, 94 ].

П. Секторов дополняет сообщение описанием особенностей декоративного оформления застежки: в ее «…концы, загнутые немного, вделывают какие-либо маленькие камушки, или хрустали… которые обращают женщины и девицы вверх»11.

На одной из фотографий, сделанных в процессе раскопок «левженского» могильника, зафиксированы два типа застежек в костюме погребенной: в верхней части во- рота располагается кругло-проволочная застежка эрзянского типа с прикрепленным к ней украшением сие, в нижней – застежка мокшанского типа, образованная двумя треугольниками. Следует отметить, что использование двух застежек для закрепления разреза ворота женской рубахи было распространено в практике ношения традиционной одежды у эрзянских женщин. Крой эрзянской рубахи с использованием двух точей холста предполагал наличие глубокого треугольного ворота, получаемого незашиваемыми краями ткани. Необходимость глубокого ворота объяснялась практическими соображениями: рубаху можно было при посторонних переодеть в избе. Сверху надевали чистую рубаху, одновременно грязную, благодаря глубокому вороту, спускали вниз. Известно, что молодые женщины и девушки Теньгушевской волости в конце ХIХ в. с праздничным костюмом носили две застежки: одну – вверху разреза ворота, другую – внизу разреза. Таким образом, фотографии с изображением сохранившихся элементов традиционного погребального женского костюма Левжи конца XVII – начала XVIII в. подтверждают существование в этот период строгих канонов ношения одежды.

В середине ХIХ в. праздничную «нарядную» застежку кирмиш в Левже, Перх-ляе и Сузгарье носили с украшением сие. По описанию П. Секторова, оно представляет собой «от 15 до 20 ниток крупного или до 30 мелкого бисера», которые привязывают к проволоке, загнутой в несколько колец (по числу ниток)12. Между ниток бисера «нанизывают два или три ряда, на небольшом один от другого расстоянии, в некоторых сие – белых и черных хрусталей, а сверху два или три ряда, тоже на некотором один от другого расстоянии, маленьких горизонтальных медных пуговиц, обложив их по обоим краям тонкими медными цепочками»13. Наиболее популярным в это время был гранатный, темно-синий и зеленый бисер. Красный использовался очень редко: «Бисер красного цвета в мордвах стал уже выходить из моды»14. Таким образом, изменения касались и предпочтений, понимания привлекательности приобретаемого на рынке цвета бисера.

Однако в качестве будничного варианта сие женщины продолжают носить застежки, изготовленные ранее из крупного бисера вишневого цвета, дополняя декор тонкой цепочкой и по обоим краям украшения «в трех местах, в верхнем и нижнем концах и в средних прикрепляют по две ужовки тонкими концами вместе»15. Кроме различия в декоративном оформлении праздничный и будничный варианты украшения отличаются друг от друга размером: лучшим считается сие длиной «в четверть» (старорусская мера, основанная на расстоянии между раздвинутыми большим и указательным пальцами, примерно равная 18–19 см). Сие «низшего достоинства» короче.

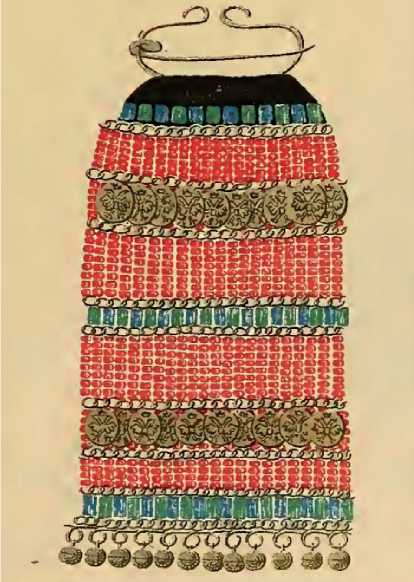

Подробное описание автором сообщения особенностей праздничного и будничного вариантов застежки свидетельствует о ее значении и знаковой функции, выполняемой в женском костюме. Символическая роль собственноручно изготовленной вещи подчеркивается избирательностью крестьян в приобретении новых материалов, необходимых для ее создания, предпочтениями цветовых сочетаний бисера, размерами изделия. Поскольку сие из бисера красного цвета носили в это время только пожилые женщины, то украшение становилось социально-разделительным знаком, дополняющим информацию о возрасте женщины: «Старухи носят одно простое платье, сие из пронизок красного цвета»16. Комбинацию украшений кирмиш и сие из Сузгарья, состоящую из кольцевой круглой застежки с плетением из бисера вишневого цвета, чередующегося с более короткими нитками зеленого, и закрепляемыми поверх бисера двумя рядами металлических жетонов,

Рис. 3. Застежка. Сузгарье. Иллюстрация из исследования А. О. Гейкеля [21, табл. LXXXVIII]

Fig. 3. Clasp. Suzgarye. Illustration from the research by A. O. Geikel [21, tab. LXXXVIII]

мы можем видеть на иллюстрации в работе А. О. Гейкеля (рис. 3).

Этимологически термин сие восходит к слову, обозначающему материал, из которого изготовлен предмет, – сия (ʻсеребро’) [17, 168 ]. Результаты раскопок дают представление о том, что в конце XVII – начале XVIII в. для изготовления центральной части нагрудного украшения использовались серебряные монеты времен Михаила Федоровича, что отражено в самом названии украшения, концентрирующем один из устойчивых смыслов этнокультуры, связанный с ценностью серебра.

Обращают на себя внимание также некоторые параллели в использовании термина сие в других локальных вариантах эрзянского и мокшанского костюмов. Например, П. С. Паллас во время путешествия по России, направляясь в сентябре 1768 г. от Инсара к Пензе, так пишет о костюме мокшанских женщин: «У грудной пряжки

( щуркас ) пришит щиток ( сия ), унизанный бисером и болоболочками, и по тому тяже-стею своею превосходит эрзянскую грудную пряжку» [13, 109 ]. По свидетельству В. Н. Белицер, у эрзянок в с. Старая Бесовка Ульяновской области существовало традиционное нагрудное украшение сиянь колодка (ʻсеребряная колодка’ – из-за нашитых на нее серебряных монет) [2, 120 ].

П. Секторов упоминает еще одно нагрудное украшение мокшанских женщин рассматриваемых сел, называемое им по-русски «бусы», «ожерелье»: «Для украшения взрослые девицы и недавно вышедшие замуж женщины надевают на шею богатые ниток до 5 и 6, а бедные до 2–3, связывая их концами вместе, серебряных, медных денег, перенизанных с белыми, черными, у некоторых – красными хрусталями»17. Украшение имеет мокшанское название крганя. Технология низания крганя в середине ХIХ в. заключалась в чередовании двух белых и двух черных бусин с включением между ними двугривенника на медной тонкой проволоке. Шесть нитей располагались на груди друг за другом, покрывая ее полностью.

Постигая каноны православной веры, мордовские женщины открыто демонстрировали поклонение новому богу изменениями в нагрудном украшении. В центре самой длинной нити на крганя они прикрепляли медный крест, и только некоторые продолжали добавлять к ожерелью традиционный символ – маленькую медную гребенку. Известно, что принятие православия сузгарскими крестьянами состоялось в 1743 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны. Первоначально они входили в приход с. Рузаевка, а первая деревянная церковь (Никольская) в Сузгарье была построена в 1793 г. В середине ХIХ в. П. Секторов отмечал: «Село Сузгарье Николаевское тож расположено на пространстве 411 кв. сажен. В 50-х гг. его возвышается деревянный храм во имя св. чудотворца Николая. Жителей в селе считается по 9 ревизии 396 душ мужского пола, все мордва-мокша, казенные крестьяне (два моих прихода в д. Пирхляях и

Лемже)»18. Православные храмы в Левже и Перхляе были построены в 1860-е гг.

До принятия христианства мордовские женщины активно участвовали в коллективных религиозных действах, исполняли в соответствии с традицией семейные обычаи и обряды, «во многих случаях руководили обрядовым поведением всей общины» [8, 107 ]. Так, накануне Нового года в каждом доме проводился молян: «…хозяйка просила Пакся аву (божество поля) уродить хлеб. Затем она брала в руки чашку со специально приготовленными из теста орешками и молила Вирь аву (божество леса) об урожае орехов. В некоторых местах это моление совершалось около водного источника. На берегу раскладывали ритуальную еду и просили верховного бога Вере паза и богиню урожая Норов аву, а также покойных предков о хорошем урожае и добром здоровье» [10, 24 ]. Возвышение в центре мордовских сел православного храма, а возможно, и убедительность, ораторские способности, костюм священнослужителя влияли на эмоциональную женскую натуру, привыкшую на равных с мужчиной брать на себя ответственность за семейное благополучие, что отразилось в появлении повсеместно в нагрудных украшениях православного символа.

По-прежнему незыблемыми оставались в это время кровные связи, семейные ценности. Подтверждением служат примеры включения в женское нагрудное украшение «пучка волос» в качестве памяти о взятом в солдаты родственнике.

Таким образом, с помощью ожерелья мокшанское население получало информацию о материальном положении носителя костюма, приверженности коллективной традиции, желании соответствовать православной вере, возрасте женщины: «…пожилые женщины и старухи совершенно не употребляют сего наряда»19.

П. Секторов сообщал и об изменениях, которые затрагивали эстетические предпочтения мордовских женщин, связанные с веяниями моды или появлением новых товаров на сельском рынке. Так, по поводу крганя он писал: «В старину употребляли вместо денег и хрусталей несколько низок красного самого крупного бисера»20. Подобное нагрудное украшение, бытовавшее в конце ХIХ в. в селах Краснослободского уезда, зафиксировано М. Е. Евсевьевым. Оно изготавливалось из разноцветных стеклянных (граненых, гранитных) бус с подвесками на медных цепочках медных жетонов в виде замкнутого кольца, надевавшегося через голову, в с. Пичингуши (ныне Ельниковского района Мордовии).

Уточняя этнографические сведения о костюме жителей Сузгарского погоста, П. Секторов упоминал об украшении кыр-гавакс – своеобразном воротнике вокруг шеи, который женщины шили из фабричной ткани (кумача) с полотняной подкладкой. Сверху кыргавакс обшивали несколькими нитями крупного бисера красного или черного цвета с маленькими медными пуговицами в середине. По краям с двух сторон прикрепляли медную цепочку. Некоторые незамужние девушки добавляли к нижнему краю подобного ожерелья по несколько штук круглых «дутых небольших медных пуговиц»21.

Завершением декоративного убранства богатых девиц и молодых женщин, недавно вышедших замуж, был расстилаемый по плечам фабричный шелковый «пунцовый или светло-гранатный с мишурными цветами платок, сложенный вдвое на угол»22.

Заключение

Середина ХIХ в. в мордовском обществе стала временем изменений, обусловленных не только развитием капитализма в России, но и сложностью предшествующих событий истории крестьянской России, процессов этногенеза мордовского народа, поисками новой духовной опоры в связи с христианизацией и теряющим силу язычеством. Высокие требования, предъявляемые этнокультурой к замужней женщине,

(Гц! КУЛЬТУРОЛОГИЯ предписывали соблюдение ею религиозных, нравственных канонов, совершения семейных обычаев, а в более зрелом возрасте и общественных ритуалов. Ярко выраженный полифункциональный характер нагрудных украшений в женском традиционном мокшанском костюме определялся социально значимой информацией, транслируемой в границах этнокультуры, отражал изменение представлений о мире. В локальном варианте мокшанского женского костюма с. Левжа, Перхляй, Сузгарье Инсарского уезда Пензенской губернии в это время можно обнаружить стремление человека объединить и гармонизировать с помощью народной созидательной традиции различные религиозные и культурные символы, традиционные и новые материалы, знакомые и новые технологии.

Застежка мокшанского населения указанных выше селений, сохраняя старинное наименование кирмиш, приобретает эрзянскую форму овала. Утрачиваются прежние цветовые предпочтения народа: красные, вишневые оттенки бисера, используемого для изготовления сие, теряют популярность, уступая место строгости сочетания белого, черного, зеленого цветов. Возвышение в центре мордовских сел православного символа, а возможно, и убедительность, ораторские способности священнослужителей местных храмов объясняют появление креста в нагрудном украшении молодых женщин, старательно относящихся к своим обязанностям в семье, стремящихся осмыслить новую планку духовности. Пошатнувшаяся вера в мордовских богов и языческие обряды, осознание ненужности активного участия женщины в православном обряде обусловливают пересмотр ценностных парадигм, что отражается также в традиционном женском костюме – ключевом элементе материальной, духовной, художественной культуры народа. Утрата застежкой ворота важного смыслового содержания, этноопре- деляющего и магического значения приводит к исчезновению центрального нагрудного аксессуара традиционной мордовской одежды. Нагрудные украшения сохраняют только эстетическую функцию, способствующую их быстрым изменениям в соответствии с веяниями моды и проникновением на рынок новых товаров.

Научная ценность этнокультурных сведений П. Секторова состоит в том, что благодаря им до нас дошли аутентичные наименования нагрудных украшений, которые в современной мокшанской речи уже не употребляются; сведения о бытовании подлинных изделий, созданных народными мастерицами, о реальный форме не сохранившейся до наших дней застежки ворота рубахи, о бисерном воротнике и бусах из стекляруса и монет, которые носили мокшанские женщины конкретных селений. Кроме того, сохранилась информация о бытовавших в то время эстетических потребностях общества, выраженных в изменении материалов, использовавшихся для оформления нагрудных украшений и обновления цветовых сочетаний.

Понимание закономерностей формирования традиционного костюма как важнейшего компонента мордовской культуры открывает новые возможности для правильного восприятия и осмысления ее истории и развития. Полученные результаты могут найти применение в решении сложных задач современности: высокий потенциал мордовской культуры актуален для использования в декоративно-прикладной деятельности, в современном дизайне. Научная база статьи заполняет некоторые «белые пятна» картографирования материальной культуры мордовского народа. С опорой на этнографические свидетельства можно определить территорию тех или иных особенностей аксессуаров традиционного мокшанского костюма, а также их фиксации в диалектной лексике.

Список литературы Нагрудные украшения середины XIX в. в Мокшанском женском костюме Инсарского уезда: локальный вариант сел Левжа, Перхляй, Сузгарье

- Алихова А. Е. Из истории мордвы конца 2. Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. I - начала II тыс. н. э. // Из древней и сред- М.: Наука, 1973. 220 с. (Труды Мордовской невековой истории мордовского народа. этнографической экспедиции; вып. 3). Саранск, 1959. С. 13-54. (Археологиче- 3. Белицер В. Н. Мордовские сюлгамы // Соский сборник; т. 2). ветская археология. 1977. № 2. С. 193-200.

- Беляева Н. Ф. Традиционное воспитание детей у мордвы. Саранск: Морд. гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева, 2000. 262 с.

- Вихляев В. И., Кемаев Е. Н. Лопастные сюльгамы как этноопределяющий признак средневековой мордовской культуры // Поволжская археология. 2019. № 4. С. 110118. DOI: 10.24852/ра2019.4.30.110.118.

- Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья: (Материалы к этногенезу). Чебоксары: Чувашгосиздат, 1960. 232 с.

- Гольмстен В. В. Xронологическое значение эволюции древних форм // Известия Самарского государственного университета. Самара, 1923. Вып. 5. С. 1-20.

- Корнишина Г. А. Женщина в традиционном мордовском обществе // Традиционные общества: неизвестное прошлое: материалы ХУШ Междунар. науч.-практ. конф. Челябинск, 2022. С. 106-112.

- Корнишина Г. А. Знаковые функции народной одежды мордвы. Саранск: Морд. гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева, 2002. 68 с.

- Корнишина Г. А. Традиционные обычаи и обряды мордвы: исторические корни, структура, форма бытования. Саранск: Морд. гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева, 2000. 150 с.

- Крюкова Т. А. Мордовское народное изобразительное искусство: Вышивка, шитье бисером, узорное тканье, резьба по дереву. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1968. 121 с.

- Майнов В. Н. Один день среди «мокши» (Отрывок из записной книжки) // Древняя и Новая Россия. 1878. Т. 3, № 10. С. 117134.

- Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Санктпетербургской Императорской Академии Наук: в 3 ч. Ч. 2, кн. 2. 1770 год. СПб.: Императ. Академия Наук, 1786. 575 с.

- Примеров А. Село Каменный-Брод Крас-нослободского уезда (Историко-стати-стическое описание прихода) // Пензенские епархиальные ведомости. 1872. № 6. С. 185-194.

- Спрыгина Н. И. Одежда мордвы-мокши Краснослободского и Беднодемьяновского уездов Пензенской губернии: По материалам экспедиции 1925 года. Пенза: Типо-лит. им. Воровского, 1928. 46 с. (Средне-Волжский Пензенский областной музей; вып. 3).

- Степанов П. Д. Андреевский курган: К истории мордов. племен на рубеже нашей эры. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1980. 108 с.

- Цыганкин Д. В. Мордовские языки глазами лингвиста-финно-угроведа: сб. избр. ст. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2013. Ч. 3. 244 с.

- Шигурова Т. А. Женский костюм мордвы-мокши Инсарского уезда Пензенской губернии XIX века: локальные особенности // Человек и культура. 2021. № 4. С. 91-105. DOI: 10.25136/24098744.2021.4.36337.

- Шигурова Т. А. Костюм мордовского народа в обычаях и обрядах: моногр. М.: ИНФРА-М, 2020. 171 с.

- Шигурова Т. А. Накосник пулокерь как компонент мокшанского национального костюма: к проблеме генезиса и этнокультурных смыслов // Человек и культура. 2023. № 3. С. 69-84. DOI: 10.25136/24098744.2023.3.40553.

- Heikel A. O. Mordvalaisten pukuja ja kuoseja = Trachten und Muster der Mordvinen. Helsingfors: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1899. XXVII S.