Находки предметов I тыс. н. э. на селище Суворотское 8: состав коллекции и исторический контекст

Автор: Федорина А.Н., Морозов А.С., Угулава Н.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации отдельных находок, датирующихся второй половиной I тыс. н. э., собранных в ходе обследования древнерусского поселения в нижнем течении р. Нерль Клязьменская. Изучение хронологических горизонтов, предшествующих русской колонизации региона, имеет ряд трудностей, связанных как с особенностью материальной культуры этой эпохи (малонасыщенность культурных слоев артефактами), так и плотностью средневекового расселения. В этих условиях публикация отдельных находок не только пополняет базу данных предметов-хроноиндикаторов, но и необходима для более полного представления об освоенности волго-клязьменского междуречья в I тыс. н. э.

I тыс. н. э, расселение, суздальское ополье

Короткий адрес: https://sciup.org/143175982

IDR: 143175982

Текст научной статьи Находки предметов I тыс. н. э. на селище Суворотское 8: состав коллекции и исторический контекст

До начала сплошных разведок в Суздальском Ополье были известны единичные памятники I тыс. н. э. (городищ – 8, селищ – 4, по данным АКР: Ивановская обл., 1993. С. 80 и АКР: Владимирская обл., 1995. С. 262–297; Макаров и др ., 2005. С. 206–210; 2012. С. 151, 152). Принято считать, что данная территория до прихода русского населения была заселена группами финских племен, относящихся к летописной мере ( Леонтьев , 1996. С. 193–214).

Памятники, для которых возможны узкие датировки на основании вещевого комплекса, – единичны (Лапшин, 2012. С. 95–100; Макаров и др., 2005. С. 184; Леонтьев и др., 2017. С. 60; Леонтьев, 2018. С. 26–38, Макаров и др., 2010. С. 148). Отчасти такое положение дел связано с особенностями материальной культуры населения первого тысячелетия – относительно небольшим количеством металла, используемого в быту, и ее археологизации. В результате очень плотного и интенсивного освоения региона в древнерусское время значительная часть ранних объектов, слабо насыщенных артефактами, по-види-мому, перекрыта или переработана культурным слоем эпохи Средневековья http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.261.231-251

( Макаров и др ., 2011. С. 5. Рис. 1; 2015). В этих условиях полноценная картина освоения территории Суздальского Ополья в I тыс. н. э. по-прежнему дело будущего, а публикация «случайных» находок из коллекций, собранных в ходе сплошных обследований древнерусских памятников, вполне оправданна.

Публикуемая группа предметов собрана в ходе планомерных работ на селище Суворотское 8, расположенном в 15 км к северо-востоку от центра г. Владимира на берегу речки Вячеславки, одного из правых притоков р. Нерль Клязьминская в нижнем течении. Суворотское 8 – наиболее поздний памятник среди селищ Ополья, отнесенных к группе «большие поселения», одного из ярких феноменов X–XI вв., эпохи формирования Суздальской земли ( Макаров и др ., 2018. С. 8). Средневековый культурный слой зафиксирован на площади 6 га и распространяется на склонах небольшого выположенного овражка, спускающегося к реке с юга в ее среднем течении. В настоящий момент почти вся площадка памятника распахивается. Работы по сбору подъемного материала на памятнике велись в течение 6 полевых сезонов и включали сплошной планшетный сбор материала на отдельных участках селища (общая площадь обследования около 3 га). В результате собранная коллекция подъемного материала составляет 689 индивидуальных находок и свыше 12 000 фрагментов керамики. Помимо этого, при определении границ селища было заложено 12 шурфов. Шурфов-ка подтвердила, что распашка переработала культурный слой на всю глубину, до материка: лишь в одном шурфе удалось проследить остатки погребенной почвы. Такая ситуация характерна для большинства памятников Ополья, испытывающих интенсивную земледельческую нагрузку, таких как Весь 5, Большое Давыдовское 2, Шекшово 2, Кистыш 3 и Вишенки 3, Гнездилово 2, Михали 3. Основываясь на результатах раскопок на перечисленных выше памятниках, можно утверждать, что выводы о пространственном распределении материала, полученные на основании анализа сборов, вполне сопоставимы с результатами раскопок (не в деталях, но в основных трендах, подробнее см.: Федорина, Красникова , 2012; Захаров , 2014).

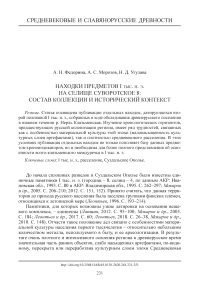

Основной массив коллекции Суворотского 8 принадлежит узнаваемым типам вещей древнерусского облика и совокупно может быть датирован концом X – XIII в. На этом фоне выделяются 7 предметов (рис. 1), имеющих ранние датировки: вторая и третья четверти I тыс. н. э.1

Наиболее ранняя находка – подвеска-лунница, состоящая из двух фрагментов, найденных в разные годы изучения памятника в 4 м друг от друга (602– 2015, 832–2014)2. Данная литая «двурогая» подвеска имеет дугообразный корпус (толщиной ок. 0,35 см) и крупное ушко (шириной до 0,9 см) с небольшим отверстием (0,3 см) в верхней части. Сохранившееся окончание представляет собой округлое основание с тремя трапециевидными лопастями (одна лопасть обломана). Основу композиции составляет центральная вставка из красной эмали, повторяющая форму корпуса и доходящая сужающимися закругленными

-

1 Находки происходят из сборов 2014–2016 гг.

-

2 В тексте и иллюстрациях отражена нумерация по сводной полевой описи находок на памятнике и год обнаружения.

Рис. 1. Предметы I тыс. н. э. из сборов на селище Суворотское 8

концами до окончаний. Окончания также украшены центральной округлой эмалевой вставкой.

Подвеска, происходящая с селища Суворотское 8, соответствует образцам, относящимся ко второй стадии развития вещей с выемчатыми эмалями (по А. М. Обломскому и Р. В. Терпиловскому), датирующейся концом II – се-рединой/второй половиной III в. По характеру оформления окончаний близка изделиям, широко распространенным в Среднем Поднепровье ( Обломский, Тер-пиловский , 2007. С. 118, 119, 123, 132. Рис. 138: 4, 5 ; Фролов , 1980. С. 120. Рис. 2: 2, 3, 4 ), но имеет не треугольные корпус и эмалевую вставку, а дугообразные.

На сегодняшний день распространение изделий с выемчатыми эмалями в восточном направлении большинство исследователей связывают с рядом событий в упомянутом выше регионе и переселением непосредственных носителей и создателей украшений данного круга (Ахмедов, 2018. С 157; Обломский, Тер-пиловский, 2007. С. 121). Аналогичные украшения с широкими треугольными лопастями среди изделий на территории Поволжья и Поочья авторам пока неизвестны.

Количество находок предметов круга восточноевропейских выемчатых эмалей во Владимирской области растет с каждым годом, и, к сожалению, это не всегда связано с санкционированными археологическими работами3 ( Левада , 2010. Рис. 18: 5 ). Ряд вещей, выполненных в интересующем нас стиле, происходит из комплексов: кольцевая фибула погр. 3 и фрагменты шпор погр. 3–2 могильника Большое Давыдовское II ( Макаров , 2010б. С. 72; Макаров и др ., 2010б. С. 49). Известен также и обломок кольцевой фибулы с оплавленными концами, обнаруженный в ходе разведочных работ 2003 г. на селище Кибол 11 ( Макаров , 2004. С. 19. Рис. 43). Вероятно, находка из Суворотского 8 может быть связана с появлением в Ополье выходцев из среды рязано-окского населения ( Макаров и др ., 2011. С. 15) и принадлежать тому же хронологическому горизонту конца III – первой половины IV в., что и погребения могильника Большое Давыдов-ское 2 и фибула из Кибола 11 (последняя датирована на основании типологических и стилистических особенностей), однако это не отменяет возможности достаточно длительного использования этого изделия.

Возможно, к этому же хронологическому горизонту относится фрагмент железного изделия № 599/118, который может быть частью плохо сохранившегося ножа «с горбатой спинкой». Сомнения вызывает малая толщина спинки лезвия, всего 0,3 см, которая может быть связана и с плохой сохранностью предмета. Ножи со сходящейся спинкой появились позднее серповидных, около конца I тыс. до н. э., и какое-то время существовали параллельно с ними, бытуя вплоть до V в. н. э. ( Смирнов , 1974. С. 37, 38). Оба типа представлены в Боль-ше-Давыдовском могильнике ( Макаров , 2003. Рис. 78-4; 110-6; 122-5). В случае с Дьяковым городищем, где для датировки использовался комплексный подход, ножи подобного типа залегали в слоях, накопление которых по совокупности археологических и радиоуглеродных данных, скорее всего, происходило в II–III и IV вв. н. э. ( Кренке , 2011. С. 58–63, 145.)

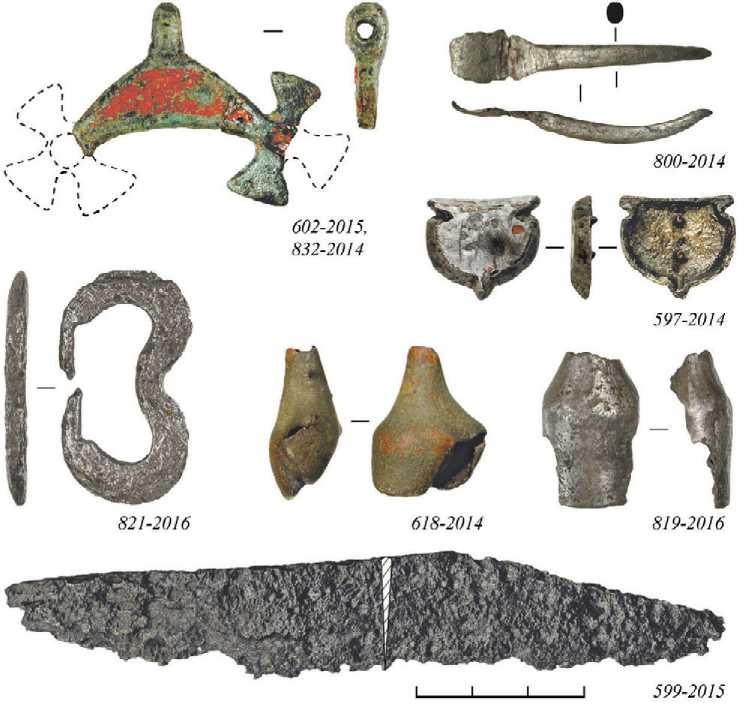

Отметим, что нож (?) найден поблизости от фрагментов подвески-лунницы: в 40 м ниже по склону овражка (рис. 2). Со всей осторожностью можно констатировать, что предметы, относящиеся ко второй четверти I тыс. н. э., на памятнике присутствуют и в дальнейшем их количество может увеличиться. Тем не менее у нас недостаточно данных для интерпретации выявленного комплекса.

Более выразительную группу образуют предметы, датируемые третьей четвертью I тыс. н. э.: поясная накладка, рамка пряжки, две бутыльчатые привески, игла сюльгамы (рис. 1).

Поясная накладка (597–2014) относится к ременной гарнитуре, выполненной в т. н. геральдическом стиле. Обнаруженный литой экземпляр крепился к ремню при помощи двух шпеньков, имеет щитовидную форму, выделенный «носик» и характерные вырезы у нижнего края ( Гавритухин , 1996. С. 85), являющиеся отличительным признаком второй стилистической линии (по И. О. Гав-ритухину) предметов этого стиля. Возможная датировка распространения

-

3 Выражаем благодарность О. А. Радюшу за информацию о некоторых находках в Юрьев-Польском и Ковровском районах Владимирской обл.

Рис. 2. Пространственное распределение предметов I тыс. н. э. (номера соответствуют описи)

экземпляров подобного облика укладывается в пределы второй половины VII – начала VIII в. н. э. В тех же рамках следует рассматривать и датировку поясной накладки с прорезным орнаментом с городища Выжегша ( Леонтьев и др ., 2017. С. 60. Рис. 5: 1 ).

К кругу элементов гарнитуры поясов «геральдического» стиля относится железная рамка пряжки (821–2016) В-образной формы с выделенной (утоньшенной) нижней частью для крепления обоймицы и углублением под язычок спереди. Сечение рамки имеет форму прямоугольной трапеции, а внутренний край полностью повторяет внешние контуры. Форма изделия близка образцам из цветных металлов, относящихся к концу VI – середине VII в. н. э., за исключением сечения (по технологическим причинам), однако вопросом развития форм железных элементов ременной гарнитуры данного стиля никто подробно не занимался.

К тому же периоду, что и элементы поясной гарнитуры, относятся две крупные безушковые бутыльчатые привески. Одна была смята и имела диаметр ок. 2 см (618–2014), от второй (819–2016) сохранился лишь фрагмент (диаметр ок. 1,7 см). Привески, подобные первому экземпляру, известны на селище Усть-Черная. Они относились к тем же отложениям, где были найдены сюль-гамы с короткими «усами» и ременные накладка и наконечник той же стилистической линии, что и накладка с Суворотского 8. О несколько более поздней дате бутыльчатых привесок низких пропорций говорит их наличие в погр. 14

могильника Сарского городища совместно с сюльгамой с длинными «усами» ( Леонтьев , 1996. С. 98, 225. Рис. 37: 18–24 ; 96: 2–6 ). Для второго экземпляра наиболее близкие аналоги встречены в комплексах (п. 29, 54/55) 4 стадии могильника Безводное, где они входили в состав женских украшений ( Краснов , 1980. С. 48, 49. Рис. 27: 1, 2 ).

Иглой сюльгамы может являться изделие № 800–2014, имеющее длину 3,1 см от основания и достаточно прогнутую среднюю часть.

Все вышеуказанные вещи укладываются в рамки конца VI – начала/первой половины VIII в. н. э. с возможным сужением датировки до середины VII – начала VIII в. Древности этого периода на территории Ополья известны по раскопкам на памятниках Выжегша ( Леонтьев и др ., 2017. С. 51–63; Леонтьев , 2018. С. 26–38), Кибол 1 ( Лапшин , 2012. С. 95–100) и Кибол 7 ( Макаров и др ., 2007. С. 184), где присутствуют вещевые и керамические комплексы, а археологические даты сопрягаются с радиоуглеродными.

Находки второй хронологической группы не образуют какого-либо скопления, напротив, они довольно равномерно распределены на площадке, занятой средневековым поселением: детали ременной гарнитуры происходят с западной половины обследованного участка, одна из привесок и игла от сюльгамы – с восточной оконечности, вторая привеска найдена в центральной зоне (рис. 2).

В попытках прояснить характер зафиксированного памятника обратимся к керамическим коллекциям, собранным на селище. Коллекция лепной керамики составила 870 фрагментов (около 5 кг): большая часть этого материала сильно измельчена, фрагментов венчиков – 129.

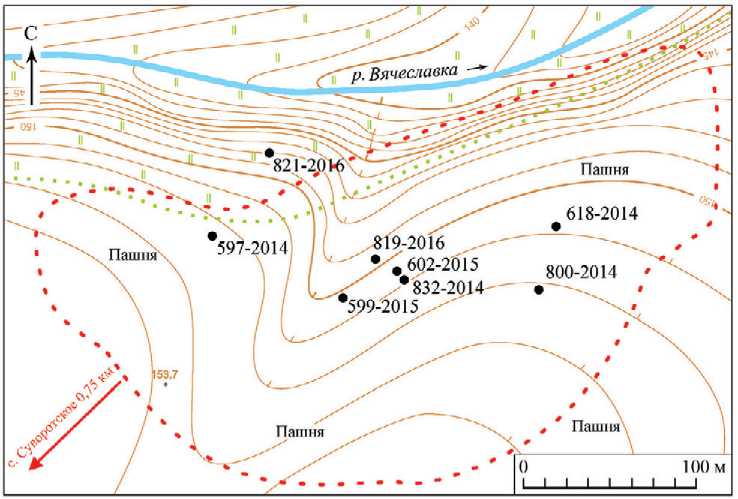

Разделение лепной керамики из сборов на отдельные типо-хронологические группы вызывает известные трудности, чтобы хотя бы отчасти их преодолеть, рассмотрим керамику, собранную на селище Суворотское 8, в контексте памятников I тыс. н. э. в микрорегионе. В окрестностях селища выявлено 10 памятников с чистым лепным керамическим комплексом, еще в 7 случаях в сборах лепная керамика представлена совместно с круговой (рис. 3, подробнее см.: Макаров и др ., 2013. С. 68, 69) Для характеристики лепного керамического комплекса селища Суворотское 8 наиболее полезны материалы селищ Ославское 6 и Суворотское 10, где собраны значительные коллекции. Косвенные данные (в коллекциях отсутствует круговая керамика ранних типов) позволяют считать, что эти памятники не доживают до конца X в. Существенно, что группа памятников Ославские 6, 8, 9 приурочена к речке Вячеславке, на 800 м ниже по течению, чем площадка Суворотское 8; расстояние до селища Суворотское 10 – около 2 км.

Для уточнения хронологических позиций потребовалось привлечь данные о составе керамических комплексов из раскопок на селищах Кибол 1, Кибол 7, Кидекша, Весь 5, Тарбаево 5, расположенных в более широком радиусе.

Для сопоставления лепных материалов были выделены характерные признаки керамических комплексов , остальная информация привлечена в качестве дополнительной (данные отражены в табл. 1).

К основным признакам керамического комплекса относятся форма венчика горшков , присутствие в наборе керамических сковородок , доля лощеных фрагментов.

|

= * ! = о л В ” |

ls Is |

1^ |

|||

|

я —. 5 о я 1 ® д g So g О Я О | в 8 |

д 3 « g ю 03 cd —с 5 2 s ® Э g й а £ ” § s 5 g Q со У oj Й _ СЧ ^СЦ -Sz § § |

7 j| |

ЦТ ^7 Д S У о S S О О cd Д р ю ю у4 g^ g s 8* ^' -О' К 3 Д § В2 ^ ^ ^ О О О СТ1 си Ц сз сч сч Д Н о о. |

8 К m и я g S - га о ^ р, ч га н 2 д Й ^ ч о Й 2 8 | g о § o’s2 га и4 СЧ о-цз 2 Д о |

8 й s' ^ § В Д ° га $ S g о o 9 ^ о ю 2 8 S g g о ч 2 г Й s -^ ” Н щ O ^ M § Д o |

|

Я « Я я 2 * М Я i-< ^ О 5 я Н И X |

СП |

К |

д |

д |

Д |

|

я Й зя 5 s = | § 5 § д 5 ф S Я 8 В Ц§1=1 и ^ ^| н^ ” S" 3 я а § = | о с |

В 2 a S к о ° О □ ш ш й ° а N л ч ч й у си 2 cd си о 2 к f о V ^ “ 7 S 1 ° 2 1 § хО ОДО. ДчхО А °х ^ Й 2 °х 5 , си ^ О К ^j- g 40 9 о S S сп Е |

1В |

S га 2 о °х 2 д 8 § . ” ^ X В а 2 2 и ®8 S. а” В ° к 8 S к “^ggS-SSg L=§§BigS=§8 хЬ^-*1ДОЕ9р)^^-<2-< <РхОДД°О^ОО |

к Ю^ 3 S ц ер ^ L 3 L о 3 к га |

40 2 д co |

|

я «Во ? а 5 я § Я § § |

а |

8 сз g н зД о 2 К |

а |

а |

a |

|

5 а |

CN |

°2 |

S- |

08 |

|

|

зД £ § g ю Ц |

о |

О |

в |

8 |

|

|

1 § 1 = а я а я в о « |

д |

||||

|

я |

> |

> |

> |

ЗД О Й га g ^ a g 1 g ™ 5 |

ЗД О о K> ebs К G В S O g a g I g ™ 5 |

|

я и |

S |

о |

2 w ^ Д ^ |

||

|

"я |

г 1 |

со |

-7" |

||

Окончание табл. 1

|

Я и ! = g я S ” |

$8 О' 2 оч S^ |

1$ |о |

B's |о |

1-|о |

os'04 g еч m vi ^ооо -. Г1 Г | Г | |

|

|

я —. 5 О я « 1 3 я § 5 2 5 5 = у У V g g й о « 0-5 С И |

Ы" 5 X ° s СЧ СЧ Сц |

8 s . у ° о | « 8 8 | § ё5&щ=§ §gp| п8>за“|йаН$? °:™ 8 8 = I ° gS &g 04 ■—- оЕоС^КЧтЩ^о |

s

о 3 о m s я Ю S Я н Я1

2 о S ^ 2 8 8 g = ^ Он sB- § § |

S 3 S ^ о § |

S со Ч 3 -e^l р |

Й я н S 3 о й о у В & § У S =1 я 4*8 § 1 е Ss 1 Р й Я В 22 g 5 as о о я о я о о сч СЧ Сц LO Я 40 ч: |

|

я “ « Sd « М 5 -н ^ р 5 я н S-8-2 - -х |

я |

8 |

||||

|

5 g | 5 5 я 5 а S 4 § § g я Я g Я S S 5- 2 ® а. ” 2 Я 8 я а § = | о с |

8 Я ? и о О „ « и ’S и ч И 5 s 0 § 2 8 i Ё 8 6 8 О § X 8 g 8-Й О Й д у о м 1 Й о 1 \о я о о m сч г~ о с w о сч |

1 Я и p a | 8 |

а в к к Q и § 1 8 5 8 i а В§8 ° | о В 8 8 g 8 S S S § | 7 d Й 5 Р ¥ ^ -< ^ В н 5 3 ° s м Я 5 со ц о ?j m m о Я К ^ о Я" |

&S О о |

я я щ н 5 Й 2 S о 8 |

8^89 d я я я -.° ет & 1 ° ‘ Я я ^° я |

|

? 2 ё § | я м v |

щ |

а |

я |

|||

|

О |

v^ |

^ |

||||

|

о g я & 3 ® се 5 5 |

с2 |

§ |

Ох |

04 |

||

|

р в 5 g |

гч |

г 1 |

гч |

|||

|

я |

| « я ^ а ™ § § а 8 ™ G 2 8 8 X G |

X |

X X 8 |

|||

|

я 5 и |

а ё |

m |

8 ё |

|||

|

О |

40 |

Г- |

СО |

|||

Рис. 3. Археологические памятники в бассейне реки Вячеславки: селища с чистым лепным комплексом (показаны желтым), селища, где фиксируется сочетание лепной и круговой посуды (показаны розово-желтой штриховкой), местонахождения – показаны розовыми точками

Были выделены 2 варианта морфологического состава коллекции по форме венчика, внутри которых отдельно отмечаются венчики с насечками4:

-

1 – высокие вертикальные или слабо отогнутые наружу венчики с уплощенным или округлым краем, с явным преобладанием венчиков с уплощенным краем;

-

1 а – высокие слабо отогнутые венчики с уплощенным или округлым краем и насечками;

-

2 – короткие профилированные венчики с уплощенным или округлым краем;

2а – короткие профилированные венчики с уплощенным или округлым краем с насечками.

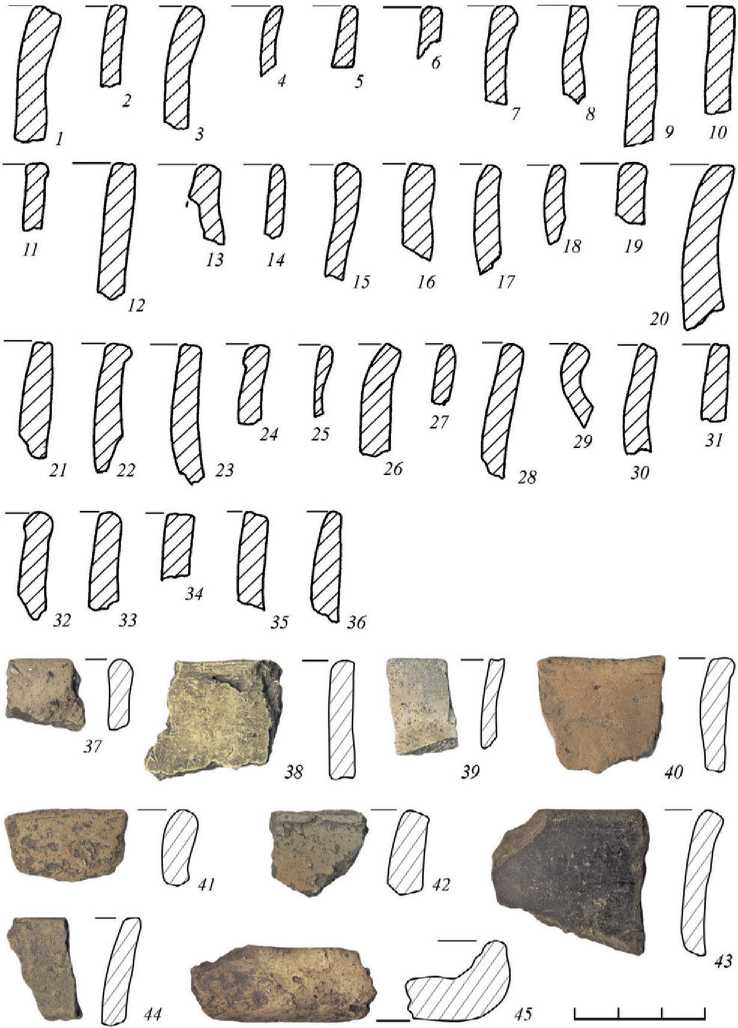

Наиболее ранняя группа памятников, датирующаяся третьей четвертью I тыс. н. э., представлена селищами Кибол 7, Кибол 1. Сходный керамический комплекс зафиксирован для селища Ославское 6. Для них характерны высокие венчики первого варианта, в котором преобладает форма с уплощенным краем (рис. 4). Керамика Кибола 1 выделяется выраженным единообразием профилей ( Лапшин , 2012. С. 99. Рис. 3). Сохранность фрагментов позволила отметить наличие у сосудов уступа в месте перехода венчика в плечо (Там же. С. 98). Коллекция селища Кибол 1 помимо высокой степени однородности форм венчиков отличается большой долей керамических сковородок (29 %). Если суммировать количество сковородок с остальной лепной керамикой на двух других селищах ранней группы Кибол 7 и Ославское 6, то их доля в первом случае будет составлять 1 %, во втором – 0,3 %5. В целом их объем не превышает 1 % и в материалах других памятников, где они обнаружены.

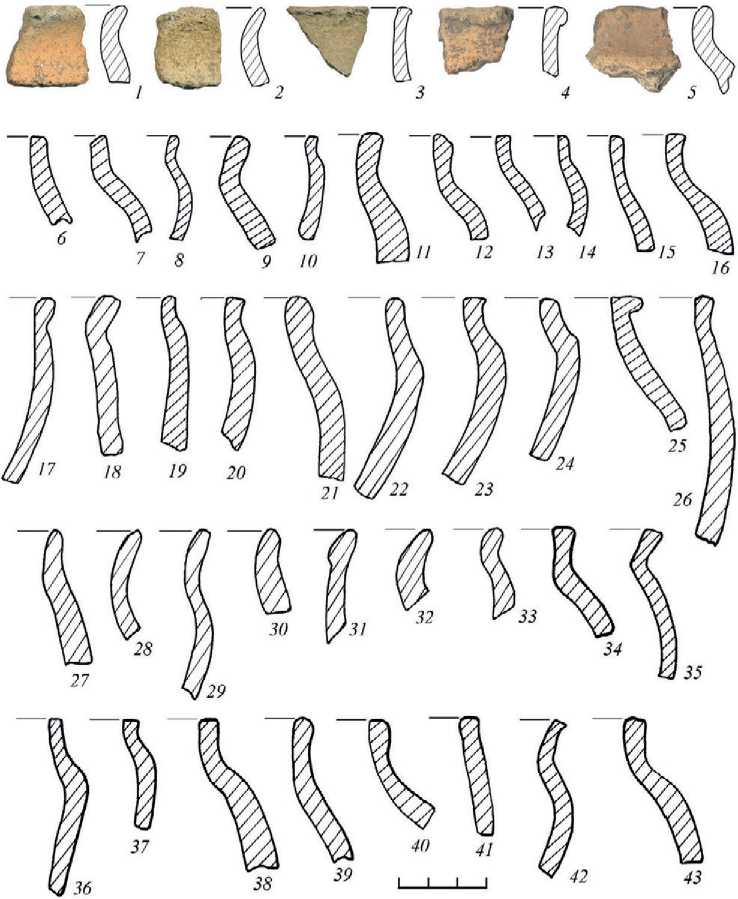

К следующему хронологическому диапазону отнесены материалы ненарушенного строительством церкви Бориса и Глеба в Кидекше культурного слоя IX – первой половины X в. В этой коллекции содержатся венчики, близкие керамике ранней группы памятников (вариант 1) в сочетании с высокими венчиками с насечками (подвариант 1а) ( Макаров , 2015б. С. 170, 171. Рис. 7), тогда как коллекции селищ Суворотское 10 и Весь 5, доживающих до конца X в., отличаются присутствием в выборке коротких профилированных венчиков варианта 2 (рис. 4: 6–43 ). Важно отметить присутствие в коллекции Суворотское 10 сосудов с профилировкой варианта 1 (рис. 5: 1–5 ). Принципиально, что на более чем 8300 лепных фрагментов, собранных на селище Весь 5, пришелся всего один обломок керамической сковородки.

Наконец, керамика самого позднего из привлеченных к анализу селищ – Тар-баево 5, ранний этап для которого определен X–XI вв. ( Макаров , 2012б. С. 68), содержит короткие профилированные венчики, в том числе с насечками (подвариант 2а), при этом на селище при довольно широком площадном обследовании и шурфовке не найдено ни одной керамической сковороды.

-

4 Варианты морфологического состава выделены на основании иллюстративных материалов отчетов и публикаций, поэтому в данном исследовании отмечается наличие того или иного варианта, но не приводится количество.

-

5 При подсчете общего количества лепной и вычислении долей керамики с разной поверхностью не учитывались мелкие фрагменты и трудноопределимые фрагменты. Поэтому приведенные цифры не отражают количество всей лепной керамики, полученной при работах на памятниках.

Рис. 4 Лепная керамика селищ Суздальского Ополья

1–36 – Кибол 7; 37–45 – Ославское 6

1–44 – венчики горшков; 45 – фрагмент сковороды

Рис. 5. Лепная керамика селищ Суздальского Ополья

1–5 – Суворотское 10; 6–43 – Весь 5

Поверхность сосудов на всех памятниках, кроме Кибола 1, в подавляющем количестве (от 60 до 98 %) была определена при статистической обработке как грубая/шероховатая или со слабым заглаживанием. Для данной посуды характерна примесь крупной и средней дресвы, выступающей на поверхности.

Для последнего выбранного признака – доля лощеной керамики – не удается наметить четкую тенденцию представленности на селищах, кроме того, что ее доля обычно не превышает 5 %. Исключением является селище Весь 5, где объем лощеной керамики составил 14 %.

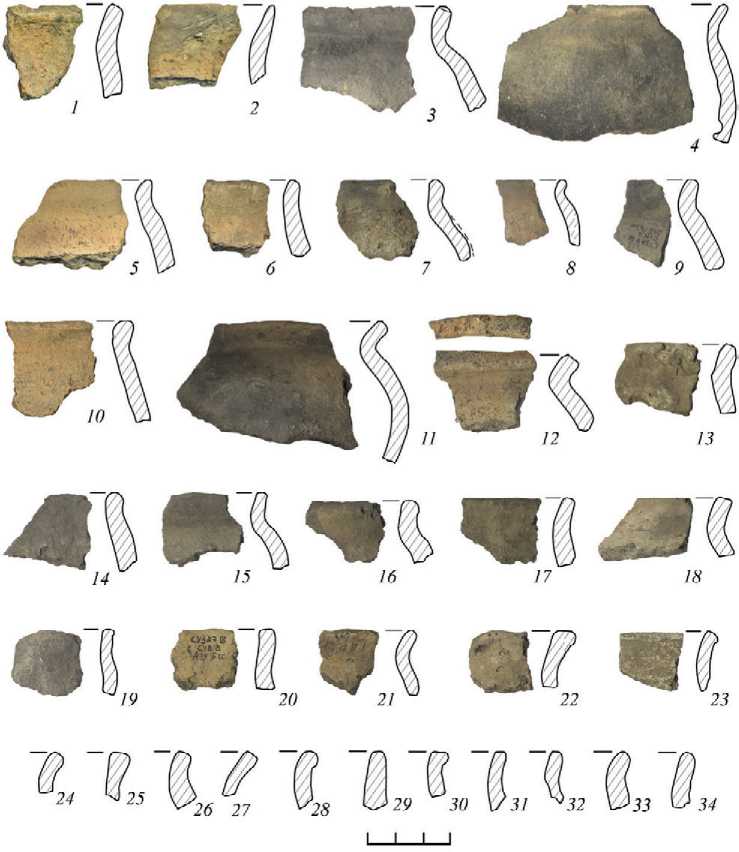

Керамика селища Суворотское 8 содержит венчики варианта 2 с подвариантом 2а, большая часть определимых фрагментов имеет шероховатую со следами заглаживания поверхность (рис. 6). Доля лощеной составила всего 3 %. При довольно широком обследовании поверхности в течение нескольких сезонов не найдено ни одного обломка глиняной сковороды.

Перечисленные черты более всего сближают коллекцию Суворотского 8 с Тарбаевым 5. Оба селища по вещам и массовой керамике изначально были отнесены к древнерусскому периоду, и проведенный анализ не позволяет выделить керамические материалы раннего времени.

Интересным и важным наблюдением является взаимоисключение в сводной таблице лепной керамики варианта 1 и круговой. Из пяти селищ они встречены совместно только на Киболе 7, где круговая посуда составила всего 3 фрагмента и происходит из пахотного горизонта. Здесь нужно отметить, что круговая керамика Веси 5, указанная в довольно большом количестве, не сосуществовала с лепной, так как на поселении зафиксирован период запустения ( Макаров и др ., 2010а. С. 115), а найденные круговые формы характерны для второй половины XII – XIII в.

Керамика селищ Суворотское 8 и Тарбаево 5, датированных X–XIII вв., напротив, представлена как лепной и круговой, так и раннекруговой посудой: XI столетие является временем одновременного бытования в Ополье этих трех групп ( Горюнова, Лапшин , 2004. С. 55). При этом на поселениях отсутствует категория сковородок. С учетом довольно широкого площадного обследования этих двух памятников и закладки шурфов на Тарбаево 5, можно выдвинуть предположение, что в регионе в X в. древнерусское население не имеет традиции использования глиняных сковородок подобной формы (рис. 4: 45 ), однако данное утверждение нуждается в большем обосновании, поскольку принято считать, что глиняные сковородки выходят из обихода на Суздальской земле на рубеже X–XI вв. ( Макаров , 2015б. С. 169). Материалы Суворотского 10 не могут служить аргументом в этом вопросе в силу скромных размеров выборки.

Таким образом, на привлеченных к исследованию материалах получилось отразить смену морфологического состава венчиков лепных сосудов, которая приходится на вторую половину IX – X столетие, когда сосуществуют в регионе поселения с разными морфологическими группами керамики – Кидекша и Весь 5. Заставшее эту смену селище Суворотское 10 содержит венчики обеих групп. Селища, которые становятся основой сети древнерусского расселения в домонгольское время, такие как Тарбаево 5 и Суворотское 8, в свою очередь, близки по морфологическому набору Веси 5, ранняя дата которого – вторая половина IX в.

Рис. 6. Лепная керамика из сборов на селище Суворотское 8

Здесь уместно отметить, что проведенный О. Л. Шаргановой технико-технологический анализ керамических фрагментов шести суздальских селищ, среди которых привлекаемые также к данному анализу коллекции, позволил выделить две группы памятников с высоким коэффициентом сходства гончарных традиций: Кибол 7, Кидекша, Ославское 6 и Кибол 5, Тарбаево 5, Весь 5. Из них по своей технологической характеристике Кибол 7 и Весь 5 максимально далеки друг от друга ( Шарганова , 2016. С. 337). Такое заключение согласуется с данными настоящего исследования.

Практически полное отсутствие керамических материалов, синхронных предметам второй хронологической группы, к сожалению, не позволяет прояснить характер зафиксированного археологического объекта: представленный комплекс вещей может происходить как из культурного слоя поселения, так и из нарушенных грунтовых погребений третьей четверти 1 тыс. н. э. Также не удалось выявить керамических материалов III–IV вв., однако данный вопрос не является закрытым и требует специального технологического анализа с привлечением имеющихся непрофильных частей.

Несмотря на фрагментарность имеющихся наблюдений и данных, а также неоднозначность выводов, мы можем констатировать довольно высокую освоенность правых притоков реки Нерль Клязьменская в ее нижнем течении в первом тысячелетии н. э., особенно во второй половине.

Список литературы Находки предметов I тыс. н. э. на селище Суворотское 8: состав коллекции и исторический контекст

- АКР: Владимирская область. М.: ИА РАН, 1995. 381 с.

- АКР: Ивановская область. М.: ИА РАН, 1993. 225 с.

- Ахмедов И. Р., 2018. Находки круга восточноевропейских эмалей на Волге и Оке // Брянский клад

- украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н. э.) / Отв. ред. А. М. Об-

- ломский. М.: ИА РАН. С. 146–158. (Раннеславянский мир; вып. 18.)

- Гавритухин И. О., 1996. Датировка днепровских кладов первой группы методом синхронизации

- с древностями других территорий // Гапоновский клад и его культурно-исторический кон-

- текст. М.: ИА РАН. С. 58–95. (Раннеславянский мир; вып. 3.)

- Горюнова В. М., Лапшин В. А., 2004. О появлении раннекруговой керамики в Северо-Восточной

- Руси // Археология, история, нумизматика этнография Восточной Европы / Ред.: А. Н. Кир-

- пичников, В. Н. Седых. СПб.: СПбГУ. С. 55–72.

- Захаров С. Д., 2014. Информационный потенциал культурного слоя, пострадавшего от распашки //

- КСИА. Вып. 233. С. 100–113.

- Краснов Ю. А., 1980. Безводнинский могильник (к истории Горьковского Поволжья в эпоху ран-

- него средневековья). М.: Наука. 224 с.

- Кренке Н. А., 2011. Дьяково городище. Культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н. э. –

- I тыс. н. э. М.: ИА РАН. 548 с.

- Лапшин В. А., 2012. Керамический комплекс селища Кибол (по материалам раскопок 1989–

- 1991 гг.) // АВСЗ. Вып. 4 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН;

- СПб.: Нестор-История. С. 95–100.

- Левада М. Е., 2010. Сухоносивка // Terra barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej

- w 65. rocznicę urodzin. Łódź; Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. P. 557–

- 594. (Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina; t. II.)

- Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери: К предыстории Северо-Восточной Руси. М.: ИА РАН. 338 с.

- Леонтьев А. Е., 2018. Новые данные о городище Выжегша (результаты работ 2017 г.) // АВСЗ.

- Вып. 8 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 26–38.

- Леонтьев А. Е., Александровский А. Л., Бейлекчи Вал. В., Кашкин А. В., 2017. Исследования горо-

- дища Выжегша в 2016 г. // АВСЗ. Вып. 7 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский.

- М.: ИА РАН. С. 51–63.

- Макаров Н. А. Отчет о полевых исследованиях Суздальского разведочного отряда ИА РАН в Суз-

- дальском р-не Владимирской области в 2003 г. // Архив ИА РАН. № 27326.

- Макаров Н. А. Отчет о работах Суздальской экспедиции ИА РАН в Суздальском и Юрьев-Поль-

- ском районах Владимирской области и Гаврилово-Посадском районе Ивановской области

- в 2004 году // Архив ИА РАН. № 24987–24989.

- Макаров Н. А. Отчет о работах Суздальской экспедиции ИА РАН в Суздальском и Юрьев-Поль-

- ском районах Владимирской области и Гаврилово-Посадском районе Ивановской области

- в 2005 году // Архив ИА РАН. № 36376–36378.

- Макаров Н. А. Отчет о результатах полевых работ Суздальской археологической экспедиции ИА

- РАН на памятнике Большое Давыдовское 2 Гаврилово-Посадского района Ивановской обла-

- сти в 2009 г. // Архив ИА РАН. № 28757.

- Макаров Н. А. Отчет о результатах разведочных работ Суздальской археологической экспедиции

- ИА РАН на территории Суздальского и Юрьев-Польского районов Владимирской области

- и Гаврило-Посадского района Ивановской области в 2010а г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 28756–

- 28757.

- Макаров Н. А., 2010б. Финские древности первой половины I тыс. н. э. в Суздальском Ополье //

- Институт археологии. Новые полевые исследования / Ред. Н. А. Макаров; сост. О. С. Румян-

- цева. М.: ИА РАН. С. 70–72.

- Макаров Н. А. Отчет о результатах разведочных работ Суздальской археологической экспедиции

- ИА РАН на территории Суздальского и Юрьев-Польского районов Владимирской области

- и Гаврило-Посадского района Ивановской области в 2011 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 30199–

- 30200.

- Макаров Н. А. Отчет о результатах разведочных работ Суздальской археологической экспедиции

- ИА РАН на территории Суздальского и Юрьев-Польского районов Владимирской области

- и Гаврило-Посадского района Ивановской области в 2012а г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 34947–

- 34948.

- Макаров Н. А., 2012б. Средневековые селища вблизи сел Тарбаево и Туртино в Суздальском Опо-

- лье // АВСЗ. Вып. 4 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН; СПб.:

- Нестор-История. С. 65–85.

- Макаров Н. А. Отчет о результатах разведочных работ Суздальской археологической экспедиции

- ИА РАН на территории Суздальского и Собинского районов Владимирской области в 2013 г. //

- Архив ИА РАН. Р-1. № 40911, 40912–40913.

- Макаров Н. А. Отчет о результатах разведочных работ Суздальской археологической экспедиции

- ИА РАН на территории Гороховецкого, Суздальского и Юрьев-Польского районов Владимир-

- ской области, Гаврилово-Посадского района Ивановской области в 2014 г. // Архив ИА РАН.

- Р-1. № 45161, 45162–45163.

- Макаров Н. А. Отчет о результатах разведочных работ Суздальской археологической экспедиции

- ИА РАН на территории Суздальского и Юрьев-Польского районов Владимирской области,

- Гаврилово-Посадского района Ивановской области в 2015 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 48031,

- 48032–48033.

- Макаров Н. А., Захаров С. Д., Шполянский С. В., 2010а. О датировке средневекового поселения

- Весь 5 под Суздалем // Диалог культур и народов средневековой Европы: К 60-летию со дня

- рождения Евгения Николаевича Носова / Ред.: А. Е. Мусин, Н. В. Хвощинская. СПб.: Дми-

- трий Буланин. С. 113–141.

- Макаров Н. А., Красникова А. М., Зайцева И. Е., 2010б. Могильник Большое Давыдовское 2 – по-

- гребальный памятник первой половины I тыс. н. э. в Суздальском Ополье // РА. № 1. С. 41–52.

- Макаров Н. А., Красникова А. М., Зайцева И. Е., 2011. Могильник Большое Давыдовское II в Суз-

- дальском Ополье: продолжение полевых исследований // АВСЗ. Вып. 3 / Отв. ред. Н. А. Ма-

- каров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 3–16.

- Макаров Н. А., Красникова А. М., Зайцева И. Е., 2012. Финские древности середины – первой

- половины I тыс. н. э. в Суздальском Ополье // Историко-культурное наследие и духовные цен-

- ности России: программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии

- наук / Ред. А. П. Деревянко и др. М.: РОССПЭН. С. 151–161, ил.: с. 59–62.

- Макаров Н. А., Леонтьев А. Е., Шполянский С. В., 2005. Сельское расселение в центральной части

- Суздальской земли в конце I – первой половине II тыс. н. э.: новые материалы // Русь в IX–

- XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга / Отв. ред.: Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М.:

- Наука. С. 196–215.

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., Шполянский С. В., 2013. Земля и город: средневековые селища

- в округе Владимира-на-Клязьме // РА. № 4. С. 58–74.

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., Шполянский С. В., 2018. Большие поселения X–XI вв. и структуры

- расселения XII–XIII вв. в Суздальском Ополье: проблемы преемственности // Археология

- Владимиро-Суздальской земли: материалы научного семинара. Вып. 8 / Отв. ред. Н. А. Мака-

- ров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 7–25.

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., Шполянский С. В., Карпухин А. А., Кренке Н. А., 2015а. Разведоч-

- ные работы суздальской экспедиции ИА РАН в 2010–2013 гг. // АО 2010–2013 гг. / Отв. ред.

- Н. В. Лопатин. М.: ИА РАН. С. 218–222.

- Макаров Н. А., Шполянский С. В., Долгих А. В., Алешинская А. С., Лебедева Е. Ю., 2015б. Раскоп-

- ки в Кидекше: культурный слой и пахотный горизонт под церковью Бориса и Глеба // Ар-

- хеология Владимиро-Суздальской земли: материалы научного семинара. Вып. 5 / Отв. ред.

- Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 159–179.

- Макаров Н. А., Шполянский С. В., Красникова А. М., Меснянкина С. В., Федорина А. Н., Карпу-

- хин А. А., 2007. Раскопки на селищах Суздальского Ополья // АО 2005 г. М.: Наука. С. 183–185.

- Макаров Н. А., Шполянский С. В., Красникова А. М., Меснянкина С. В., Федорина А. Н., Карпухин

- А. А., 2010. Работы Суздальской экспедиции ИА РАН // АО 2007 г. М.: Наука. С. 146–150.

- Обломский А. М., Терпиловский Р. В., 2007. Предметы убора с выемчатыми эмалями на территории

- лесостепной зоны Восточной Европы (Дополнение сводов Г. Ф. Корзухиной, И. К. Фролова

- и Е. Л. Гороховского) // Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III – на-

- чало V в. н. э.) / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 113–141. (Раннеславянский мир;

- вып. 10.)

- Смирнов К. А., 1974. Дьяковская культура (материальная культура городищ междуречья Оки

- и Волги) // Дьяковская культура / Отв. ред. Ю. А. Краснов. М.: Наука. С. 7–89.

- Федорина А. Н. Отчет о результатах разведочных работ Суздальской археологической экспедиции

- ИА РАН на территории Суздальского и Юрьев-Польского районов Владимирской области

- и Гаврило-Посадского района Ивановской области в 2009 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 35843–

- 35844.

- Федорина А. Н., Красникова А. М., 2012. Средневековое поселение Большое Давыдовское 2 под

- Суздалем // РА. № 4. С. 99–110.

- Фролов И. К., 1980. Лунницы с выемчатой эмалью // Из древнейшей истории балтских народов

- (по данным археологии и антропологии) / Отв. ред. Э. С. Мугуревич. Рига: Зинатне. С. 111–124.

- Шарганова О. Л., 2016. Лепная керамика Суздальского Ополья второй половины I тыс. н. э. (тех-

- нологический анализ) // АВСЗ. Вып. 6 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.:

- ИА РАН. С. 321–337.