Наконечники метательных орудий и их назначение

Автор: Ли Хну

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 (43), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье дается морфологический анализ дистанционных орудий, обнаруженных на стоянках финальной стадии верхнего палеолита - неолита Корейского полуострова. Рассматриваются вопросы классификации наконечников, способы их обработки и возможности использования в военной и производственной сферах

Наконечники метательных орудий, насилие, период перехода от верхнего палеолита к неолиту

Короткий адрес: https://sciup.org/14522807

IDR: 14522807 | УДК: 903

Текст обзорной статьи Наконечники метательных орудий и их назначение

В рамках данного исследования рассматривались наконечники метательных орудий – каменные артефакты заостренной формы, относящиеся к верхнему палеолиту и периоду перехода от палеолита к неолиту. Эти наконечники использовались для колющих ударов или в качестве метательных орудий. Согласно этнографическим реконструкциям [Keeley, 1996] и экспериментальным данным [Ahler, Geib, 2000; O Ёнсук, 2004], они могли применяться в качестве дротиков, а также наконечников копий и стрел.

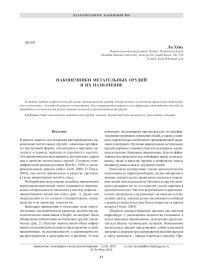

На Корейском полуострове подобные наконечники верхнепалеолитической эпохи называются черешковыми, а переходного от палеолита к неолиту периода – наконечниками копий или стрел (рис. 1). Далее они подразделяются по степени стандартизации, совершенства и по характеру технологии.

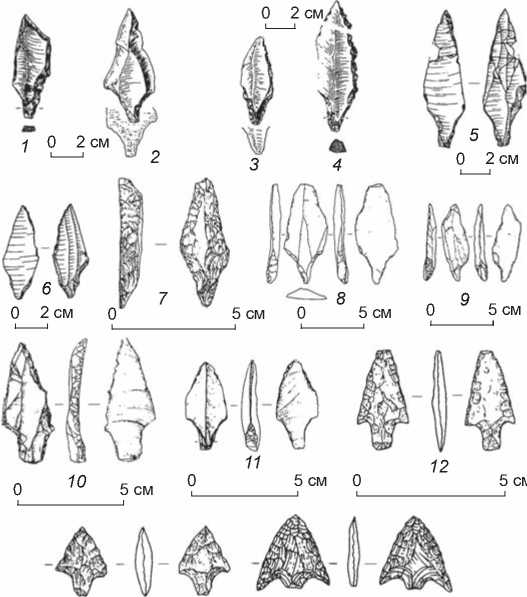

Благодаря проведению в последние годы многочисленных систематических раскопок, количество археологических памятников в Корее, на которых были обнаружены наконечники метательных орудий, увеличилось (рис. 2). Получен значительный объем информации, позволяющий составить представление о типах наконечников, их разновидностях и закономерностях распространения в пространстве и времени. В ходе некоторых исследований предполагалось по артефактам реконструировать поведение людей, а также установить определенные особенности присваивающей экономики и миграций. Изучение наконечников метательных орудий, вероятно, поможет ответить на вопросы, касающиеся насилия. Каменные наконечники, будучи эффективным инструментом для добывания пищи, использовались также в качестве оружия в конфликтах между индивидуумами и между группами людей.

Располагая материалами только археологических памятников на территории Кореи, трудно обнаружить прямые свидетельства проявления насилия в поведении людей эпохи палеолита. Находки из других регионов указывают на то, что насилие уходит корнями в средний палеолит. Частота встречаемости археологических материалов, указывающих на насилие в отношениях между людьми, резко увеличивается начиная с верхнего палеолита и еще более возрастает в период неолита [Vencl, 2004].

Широкое распространение насилия как явления коррелирует с увеличением количества сломанных и целых каменных наконечников, залегающих среди костей или вблизи человеческих останков. Наконечники метательных орудий представляют собой идеальный материал для реконструкции развития явления насилия в эпоху палеолита – период перехода к неолиту. Про-

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (43) 2010 © Ли Хёну, 2010

5 cм

5 cм

Рис. 1. Наконечники метательных орудий периода верхнего палеолита ( 1 – 11 ) и переходного от верхнего палеолита к неолиту периода ( 12 – 14 ) из памятников Кореи.

1 – 4 – Суянге [Ли Юнджо, У Джонъюн, 1997]; 5 , 6 – Йонсандон [Ким Хваниль, 2004]; 7 – Самри [Хан Чхангюн, Хон Миён, Ким Гитхэ, 2003]; 8 , 9 – Корери [Со Ённам, 1998]; 10 , 11 – Йонходон [Хан Чхангюн, 2002]; 12 – 14 – Косанри [Ли Чхонгю и др., 1998].

Рис. 2. Расположение памятников, на которых были обнаружены наконечники метательных орудий, описанные в данной статье.

цессы распространения насилия в это время напрямую связаны с климатическими изменениями. Адаптация к новым природно-климатическим условиям, вероятно, влияла на социальное поведение, хозяйственные стратегии и численные характеристики групп людей. Возрастала вероятность изменений в структуре конфликтов. Речь идет о том, что появление оседлого общества 14 тыс. л.н. явилось, вероятно, ключевым моментом в развитии межгруппового насилия [Keeley, 1996].

Изменение демографической ситуации и усложнение социальных отношений привели к усилению соперничества между группами людей [Read, Leblanc, 2003], которое, в свою очередь, повлекло интенсификацию насилия. Социальное поведение – важный фактор явления насилия. Поскольку формирование социальных контактов предшествовало насилию, именно эти контакты можно считать важнейшей причиной насилия. Таким образом, расширение социальных контактов вызывало как положительные явления (совместное использование пищи и заготовка ресурсов), так и отрицательные (конфликты и насилие).

Гипотеза о связи между охотой и насилием

Суть основополагающей гипотезы заключается в том, что увеличение контактов в результате усложнения социальной структуры и развивающаяся присваивающая экономика способствовали повышению степени насилия, а интенсивность насилия повышалась по мере увеличения размеров групп. Насилие в переходный период было более интенсивным, чем в предшествовавший. Этот вывод основан на результатах анализа археологических данных, в частности, количественных показателях наконечников метательных орудий.

О проявлениях насилия в эпохи палеолита и неолита свидетельствуют повреждения на человеческих скелетах. На костном материале отмечены травмы, нанесенные остриями, дубинами и топорами. Наконечники метательных орудий традиционно рассматриваются главным образом как орудия охоты, но имеются данные, указывающие, что они использовались и в ка- честве боевого оружия. Следы поражения каменными наконечниками отмечены на человеческих останках, найденных на памятниках, которые относятся к периоду не ранее среднего палеолита. Имеются свидетельства того, что степень насилия увеличилась начиная с этого периода. Наконечники метательных орудий типа остроконечников часто (особенно на верхнепалеолитических памятниках) обнаруживают застрявшими в кости. На памятниках в Италии, Судане, Украине и Индии обнаружены костные остатки с признаками намеренных повреждений – со следами поражения каменными орудиями [Bachechi, Fabbri, Mallegni, 1997]. В периоды мезолита и неолита явление насилия эволюционировало от столкновений между индивидуумами к межгрупповым стычкам. На ряде захоронений зафиксированы следы массовых межгрупповых боевых стычек [Vencl, 2004].

Таким образом, насилие в доисторический период проявилось в различных формах. По археологическим данным, широкое распространение насилия характерно для периода, сменившего палеолит, когда наконечники метательных орудий стали служить не только инструментами для хозяйственной деятельности, но и боевым оружием. Чтобы проверить, использовались ли каменные наконечники в столкновениях, необходимо проанализировать их с точек зрения следующих гипотез.

Первая – отношение количества наконечников метательных орудий к общему количеству артефактов может отражать их преимущественное использование в стычках или на охоте. Например, высокая концентрация наконечников стрел вдоль ограждения неолитической стоянки в Англии [Keeley, 1996] свидетельствует о том, что каменные наконечники имелись в большом количестве и служили оружием боя. Если каменные наконечники использовались в ходе столкновения, повторно их применить было невозможно, если же они использовались для охоты, то могли эксплуатироваться неоднократно. Многочисленность остроконечников в районе памятника может рассматриваться как свидетельство преобладания данных предметов в качестве оружия для боевых целей, а не для охоты.

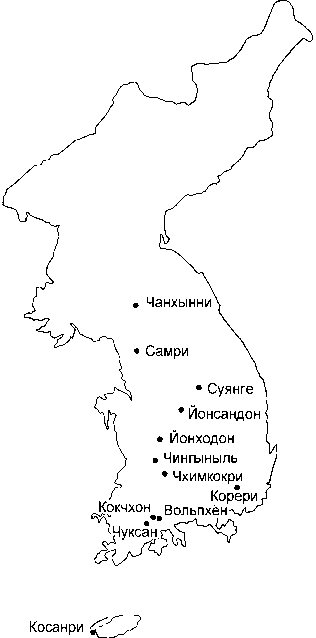

Вторая – присутствие бокового выступа в виде шипа указывает на истинное использование орудия. Если шип существенно выделяется, то каменный наконечник, скорее всего, использовался для насильственных действий (рис. 3). Наконечники метательных орудий, использовавшиеся в боевых стычках, были сделаны с расчетом, чтобы их трудно было извлечь и они наносили максимальный вред противнику. Наконечники для орудий охоты можно было легко извлечь и повторно использовать [Ibid.]. Некоторые наконечники дистанционных орудий предназначались не только для боевого оружия. Однако стилистика оформления различных разновидностей наконечников, независимо от их дальнейшего использования, была одинаковая. Поэтому нельзя утверждать, что все каменные наконечники без шипов предназначались не для боевого оружия.

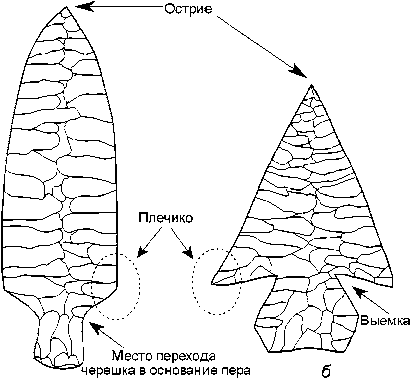

Третья – наконечники метательных орудий удлиненной формы могут свидетельствовать о применении процедуры подправки (рис. 3, 4). Каменные наконечники, в отличие от изготовленных из других материалов, не отличаются особой прочностью [Pokines, 1998]. Если исходить из стратегии расщепления [Flenniken, 1985], то можно предположить, что удлиненный наконечник изначально изготавливался с учетом повторного использования. Слегка поврежденные наконечники, возможно, подправлялись при появлении нового рабочего края. Такие орудия можно было брать на многодневную охоту [Ahler, Geib, 2000]. По-

а

Рис. 3. Наконечник без шипов ( а ) и с шипами ( б ) (термины даны по: [Justice, Kudlaty, 1999]).

Рис. 4. Последовательность подправки орудия.

скольку при ударе повреждались чаще всего конец и нижняя часть наконечника [Bergman, Newcomer, 1983; Flenniken, Raymond, 1986], целесообразно провести сравнение наконечников по длине, оно может помочь в определении сферы их использования. По скольку повреждение сказывалось чаще на длине орудия, чем на ширине, подновленные наконечники должны были уменьшаться в длину, но не в ширину.

Общие черты рассматриваемых памятников

Изучение проводилось на материалах из памятников Кореи. Сформулированные гипотезы проверялись с использованием «кабельного», а не «цепочного» методов. Последний основывается на изучении единичных признаков, «кабельный» метод по своей сути является многорядным. Недостаток «цепочного» метода заключается в том, что довод не принимается, если одна из логических ступеней остается недоказанной [LewisWilliams, 2002]. При использовании «кабельного» метода неприемлемые объяснения не являются проблемой, поскольку довод будет подкреплен другими объяснениями. Таким образом, с помощью «кабельного» метода возможно связать три гипотезы в один логический ряд и проводить дальнейшие исследования даже при дефиците каких-либо свидетельств. В некоторых случаях орудия могут использоваться как для боевых действий, так и для добычи пищи [Lambert, 2002]. При интерпретации свидетельств должен использоваться «кабельный» метод.

Гипотезы проверялись на материалах памятников Суянге, Чингыныль, Йонходон, Йонсандон, Кокчхон, Чуксан, Чхимкокри, Вольпхён, Корери, Самри, Чан-хынни и Косанри. Все памятники (кроме последнего) относятся к верхнему палеолиту, Косанри принадлежит переходному периоду от верхнего палеолита к неолиту. Археологические раскопки были проведены на всех объектах. Во избежание ложной интерпретации хронологии не рассматривались те памятники, на которых наконечники метательных орудий собраны с современной дневной поверхности.

До раскопок памятника Суянге в палеолите Кореи наконечники метательных орудий не были известны. Раскопки проводились с 1983 по 1996 г. [Ли Юнджо, У Джонъюн, 2006]. В культурном слое IV были найдены каменные наконечники, для которых получена дата по 14С 18 630–16 400 л.н. [Ли Сонбок, 1996; Кон Суджин, 2006]. Позже с помощью AMS-датирования она была уточнена: 15 410–15 350 л.н. [Ли Юнджо, Ким Джончхан, 2006].

Чингыныль раскапывается с 2000 г. Были обнаружены два культурных слоя: нижний, находки из которого имеют признаки среднего и нижнего палеолита, и верхний с артефактами, типичными для верхнего палеолита. Коллекция находок включает примерно 12 тыс. ед. В ней представлены наконечники метательных орудий и пластины. Их большая часть образовывала скопления; некоторые артефакты восстановлены с помощью ремонтажа. Это свидетельствует о том, что на памятник не влияли современные техногенные процессы разрушения. Для нижнего слоя не имеется данных абсолютного возраста; возраст верхнего слоя, установленный по образцам древесного угля с помощью AMS-датирования, составляет 22 850 ± 350 л.н. [Ли Гигиль, 2004a].

Памятник Йонходон раскапывался в 1999–2001 гг. Он включает три культурных слоя (самый верхний слой 1), которые относятся к верхнеплейстоценовым отложениям. Наконечники метательных орудий были обнаружены в слоях 2 и 3. В слое 2 представлены зубчатые орудия и скребла. С помощью AMS-датирования для слоя определена дата 38 500 ± 1000 л.н. [Goldstein, 2000]. Слой 3, для которого не имеется абсолютных дат, очевидно, древнее слоя 2. Каменные наконечники из слоя 3, вероятно, следует считать самыми древними в Корее [Чхве Самъён, 2004].

Памятник Йонсандон раскапывался в 2004–2005 гг. Среди 22 тыс. артефактов, обнаруженных на нем, наряду с продуктами расщепления было отмечено 67 орудий. Из восьми зафиксированных литологических слоев только один включал культурный слой (слой 3). По почве с помощью радиоуглеродного метода определена дата 24 430 ± 870 л.н. [Ким Хваниль, 2004]. Однако исследованиями установлена тенденция к повторной обработке артефактов. Отложения в слое 3 отражают коллювиальные явления; слой 4, расположенный под слоем 3, имеет флювиальное происхождение. Учитывая концентрацию артефактов в нижней части слоя 3, можно предположить, что изделия были перемещены в это место водой. В таком случае их местонахождение представляет собой вторичный контекст. Существуют сомнения по поводу того, была ли сила перемещения достаточной для образования подобного вторичного контекста.

Памятник Кокчхон, расположенный в районе Хонам на юго-западе Корейского полуострова, раскапывался в 1986–1987 гг. Это были первые палеолитические раскопки в данном регионе, в ходе которых зафиксировано восемь культурных слоев; данных об абсолютном возрасте этих слоев нет. Среди находок имеются наконечник метательного орудия, скребла и микропластинчатые нуклеусы, указывающие на верхнепалеолитический возраст [Ли Юнджо, У Джонъюн, Ха Мунсик, 1990].

Памятник Чуксан, расположенный около памятника Кокчхон, исследовался в 1988–1989 гг. Оба объекта раскопаны примерно в одно и то же время, в период строительства плотины. Для памятника Чуксан нет данных абсолютного возраста. Среди 200 артефактов имеются только три качественно ретушированных орудия (скребло, чоппер и каменный наконечник) и относительно много пластин. Обнаруженные на памятнике каменные наконечники типологически можно отнести к верхнему палеолиту [Ibid.].

На памятнике Чхимкокри собрано более 800 артефактов, в т.ч. наконечники метательных орудий, пластины, нуклеусы для снятия пластин, а также разного рода орудия на отщепах. AMS-датирование проводилось по образцам почвы, но результатов получено не было. Согласно геологическим исследованиям, артефакты были отложены между 10–20 тыс. л.н. После изучения пространственных закономерностей использования сырья, геологического контекста и проведения экспериментальных работ материалы памятника рассматривались как единый культурный комплекс. Установлено, что место расположения некоторых артефактов изменилось, но незначительно; большинство артефактов можно считать залегавшими in situ.

Большая часть памятников, которые рассматриваются в данной статье, исследовалась с помощью методов спасательной археологии. Стоянка Вольпхён, имеющая статус памятника национального значения, изучалась иначе: объем финансирования позволял вести плановые раскопки, которые велись здесь в течение трех полевых сезонов – в 1998, 2001 и 2006 гг. Результаты полевых работ двух первых сезонов уже напечатаны; публикация результатов третьего этапа ожидается в скором времени. При проведении раскопок в 1998 г. обнаружены артефакты в положении in situ, некоторые из них представляли собой части одного изделия. В отчете отмечены три наконечника метательных орудий и типичные верхнепалеолитические артефакты [Ли Гигиль, 2002]. Во время дальнейших полевых исследований получены аналогичные археологические объекты в условиях стратиграфии. Каменные наконечники обнаружены в слоях 3 и 4, возраст которых более 18 тыс. лет. Возраст установлен по образцам почв из мерзлотных текстур, отражающих последний ледниковый максимум Кореи [Ли Гигиль, 2004б; Ли Хёну, 2006].

Памятник Корери характеризуется присутствием двух культурных слоев. Типы артефактов, обнаруженных в верхнем слое, соответствуют верхнепалеолитической культуре. Наконечники метательных орудий были обнаружены в нижнем культурном слое. Датирование проводилось по вулканическому пеплу. Была изучена тефра Aira-Tn (AT) из места концентрации артефактов [Со Ённам, 1998]. Для нее определена дата AT 24–21 тыс. л.н. [Ли Сонбок, 1996].

Памятник Самри был раскопан в 2000 г. В 1999 и 2000 гг. в районе Самри проводились полевые исследования и разведочные раскопки. Было изучено пять местонахождений, собрано 3 900 артефактов (в т.ч. де- битаж). Артефакты обнаружены в слоях 1 и 2. В слое 2 пятого местонахождения найдены: каменный наконечник, чоппинги, многогранники и пластины. Попытки определить абсолютные даты не увенчались успехом. На основании данных по фрагментам почв была установлена относительная дата для слоя 2 – менее 15 тыс. л.н.

Памятник Чанхынни характеризуется наличием двух культуросодержащих отложений. Важная коллекция получена главным образом из верхней пачки отложений (слой 1). Один наконечник метательного орудия был обнаружен вместе с орудиями на отщепах. Коллекция памятника включает типологически разнообразные орудия: скребла, ножи, пластины, резцы, остроконечники, чоппинги и отбойники. По мнению исследователей, они найдены в своем первоначальном контексте. На орудиях не отмечены следы выветривания. Некоторые артефакты были настолько «свежими», что их можно было исследовать с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) на предмет износа. Даты для слоя 1 возражений не вызывают, поскольку проводилась перекрестная проверка дат для этого слоя, полученных AMS-методом и с помощью анализа тефры. Возраст слоя 1 – приблизительно 24 тыс. лет – принимается большинством специалистов.

Характеристики наконечников метательных орудий

Согласно отчетам о раскопках в Косанри [Кан Чхан-хва, О Ёнсук, 2003; Ли Чхонгю и др., 1998], наконечники в коллекции составили более 46 % от общего количества каменных артефактов, не включая дебитаж. Однако доли подобных изделий на различных участках стоянки сильно варьируют. В наборе артефактов много микропластин, которые часто использовались в качестве вкладышевых орудий. Таким образом, не все микропластины соответствуют конкретному орудию; наконечников метательных орудий должно быть больше, чем орудий. Орудия, относящиеся к группе под названием «разное», включали пластины, микропластины и ретушированные орудия. Последние были плохого качества и характеризовались отсутствием устойчивых форм. Таким образом, можно предположить, что данные артефакты являлись изделиями в начальной стадии оформления.

В Косанри обнаружено большое количество наконечников метательных орудий. На верхнепалеолитических памятниках было получено лишь небольшое количество метательных орудий. Исключение составляют местонахождения Суянге и Чингыныль. На памятнике Чингыныль было получено наибольшее количество материала, в т.ч. почти 90 наконечников метательных орудий.

Процентные показатели представляются более убедительными, нежели количественные. В отличие от верхнепалеолитических памятников Косанри характеризуется высокой долей каменных наконечников (70,01 %). Среди верхнепалеолитических объектов по удельному весу этих изделий лидирует Йонсандон (58,33 %). В индустриях остальных памятников этот показатель не превышает 20 %.

Точные данные по датировке не представлены, однако можно предположить, что Косанри был заселен позже 12 тыс. л.н. [Кан Чханхва, 2002]. Этот памятник представлен одним культурным слоем. Хотя были отмечены и изучены два возможных культурных слоя – чернозем (слой II) и желто-серый глинистый слой (слой III), установлено, что орудия в слой II попали из слоя III [Ko Джэвон, 1996]. Не на всех памятниках отмечается хорошая стратиграфия. Стоянки Суянге, Чхимкокри, Йонсандон и Самри могут рассматриваться как ненарушенные объекты, содержащие наконечники одного культурного комплекса.

Суянге является многослойным памятником. Большинство верхнепалеолитических артефактов были получены из слоя суглинка (слой IV). По результатам недавних исследований, артефакты типа остроконечников, включающие каменные наконечники, составляли 14,1 % от всех орудий, без учета отщепов и дебитажа [Ли Юнджо, Кон Суджин, Чхон Гвонхи, 2004]. Следовательно, доля только каменных наконечников должна быть еще ниже. Памятник Чхимкокри характеризуется только двумя культурными слоями, причем один из них переотложен. Результаты геологических исследований подтвердили, что первичным является слой II, который представляет целостный культурный контекст [Ли Хёну, 2004]. Среди 43 орудий было отмечено два каменных наконечника, или 4,65 % от находок из данного слоя. В первом слое обнаружены многочисленные артефакты, но все они происходили из слоя II. Их доля не превышает 2,15 %, следовательно, наконечники метательных орудий изготовлялись в крайне небольшом количестве. В Самри процентный показатель изделий этой группы был ниже. Общее количество найденных на объекте артефактов, включая отщепы и дебитаж, составило 3 900 ед. В культурном слое I, относящемся к периоду не ранее 15 тыс. л.н., залегали 1 870 артефактов, из них только 82 орудия. Был обнаружен лишь один каменный наконечник, доля которого 1,22 %. В коллекции памятника Йонсандон каменные наконечники среди орудий составляли 50 %. Все орудия (24 ед.) происходили, вероятно, из одного ненарушенного слоя. Отчет о проведении полномасштабных раскопок пока не опубликован, поэтому данные, характеризующие отношение длины к ширине, нельзя считать полностью достоверными. Судя по низким процентным показателям, каменные наконечники почти из всех верхнепалеолитических памятников имели иное назначение, чем находки из Косанри.

Каменные наконечники, обнаруженные на стоянке Косанри на о-ве Чеджу, подтвердили важность памятника в формировании представления о переходном периоде от палеолита к неолиту. Опубликованы два отчета по раскопкам объекта [Ли Чхонгю и др., 1998; Кан Чханхва, О Ёнсук, 2003], а также несколько критических обзоров [Justice, Kudlaty, 1999; Кан Чханхва, 2002; Ko Джэвон, 1996; Ли Чхонгю, 1995; O Ёнсук, 2004].

Нами изучались наконечники метательных орудий со стоянки Косанри и с верхнепалеолитических памятников. К концу 1990-х гг. такие орудия были найдены на многих объектах, в т.ч. Согджанни, Ко-рери, Чуксан, Кокчхон и Вольпхён [Ли Гигиль, 1999]. К настоящему времени круг таких памятников расширился, в него вошли Чанхынни [Чхве Боггю, Чхве Са-мъён, Чхве Сынъёп, 2001], Йонходон [Хан Чхангюн, Хон Миён, Ким Гитхэ, 2003], Чингыныль [Ли Гигиль, 2004a], Чхимкокри [Ли Хёну, 2004] и Йонсандон [Ким Хваниль, 2004]. Относительно большое количество каменных наконечников обнаружено на Суянге.

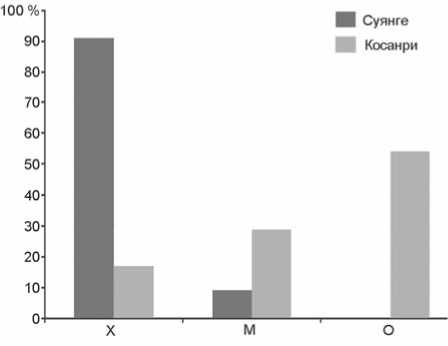

Морфологические характеристики, в частности, величина угла шипов, использовались при анализе функций шипов. Поскольку каменные наконечники, как правило, симметричные, измерялся шип только с одной стороны. Метод измерения достаточно прост: проводятся две линии – одна от дистального конца шипа до конца острия, а другая от дистального конца шипа до выемки или плечика, между ними измеряется угол. Изделия с углом бокового выступа более 110º относились к категории Х; с углом 90º и менее – к категории O. В категорию М включены насады с величинами углов между 90 и 110º. Такие шипы квалифицировались как имеющие промежуточную функциональную ценность.

На памятнике Косанри было обнаружено более 1 тыс. каменных наконечников, но их полномасштабный анализ пока не завершен. Нами было изучено небольшое количество артефактов. Отмечена многочисленность бесчерешковых типов на памятнике Косанри. С целью сравнения изучались главным образом черешковые каменные наконечники.

Каменные наконечники, обнаруженные на памятнике Суянге, либо были без шипа, либо шип не имел функциональной значимости (рис. 5). Ни на одном из 22 наконечников не было отмечено ярко выраженных шипов; большинство шипов (91 %) отнесено к категории Х. На находках из памятников Чингыныль, Йон-ходон, Йонсандон, Кокчхон, Чуксан, Чхимкокри, Воль-пхён, Корери, Самри и Чанхынни шипы функционально не выраженные, как правило, категории X; исключение составляет артефакт с памятника Йонходон.

Большинство каменных наконечников с Косанри характеризуется наличием четко выраженных, выступающих шипов. Из 59 черешковых наконечников 32 (54 %) имеют шипы, которые с уверенностью можно

Рис. 5. Наконечники с различными по форме шипами на Суянге и Косанри.

Усл. обозн. см. в тексте.

Рис. 6. Величины среднеквадратического отклонения для каменных наконечников с памятников Суянге и Косанри.

отнести к категории О, 17 изделий (29 %) – к категории М. Это говорит о том, что 83 % наконечников с памятника Косанри демонстрируют устойчивость форм.

Обнаружить в верхнепалеолитических отложениях наконечники стрел удается очень редко, тогда как наконечники копий или дротиков – вполне реально. Таким образом, свидетельств, позволяющих понять, как формировалось поведение, связанное с насилием, в период верхнего палеолита, недостаточно. Сегодня никакие признаки проявления насилия не могут быть выделены лишь на основании наконечников метательных орудий, обнаруженных на верхнепалеолитических памятниках.

Каменные наконечники с памятника Косанри имели многочисленные морфологические признаки оформления шипов. После предварительного анализа многие метательные орудия классифицировались как наконечники [Чо Хёнджон, 2001]. Таким образом, наконечники метательных орудий переходного периода от палеолита к неолиту могли использоваться в ходе вооруженного противостояния.

Различные закономерности в повторном использовании каменных наконечников верхнего палеолита и переходных периодов могут быть установлены при изучении соотношения между длиной и шириной, поскольку при повторном использовании изделия в значительно большей степени изменялась его длина, нежели ширина. Большая часть данных была получена нами в ходе самостоятельного изучения артефактов, некоторые сведения почерпнуты из археологических отчетов. В отдельных случаях средние значения не могли быть учтены, поскольку был обнаружен лишь один каменный наконечник.

Черешковые наконечники в количестве 59 ед. из Косанри характеризуются следующими средними показателями: длина 2,93 см, ширина 1,83 см, отношение длины к ширине 1,6. Данные измерений верхнепа- леолитических находок были получены из различных источников [Чхве Боггю, Чхве Самъён, Чхве Сынъёп, 2001; Deacon, 1999; Хан Чхангюн, Хон Миён, Ким Гитхэ, 2003; Kaн Чханхва, 2003; Ли Гигиль, 1999; Ли Юнджо, Кон Суджин, 2002; Со Ённам, 1998]. Образцы из Суянге имеют такие средние показатели: длина 6,0 см, ширина 2,4 см, отношение 2,5.

Величина отношения длины к ширине более 2,0 соответствует всем памятникам, кроме Йонходон – 1,85 и Косанри – выше значения 1,6. Таким образом, в эпоху верхнего палеолита преобладали каменные наконечники с более высоким показателем отношения длины к ширине, из чего предварительно можно сделать вывод, что они изготавливались с целью повторного использования. Для лучшего понимания важности этого показателя, вероятно, полезно применить метод среднеквадратического отклонения.

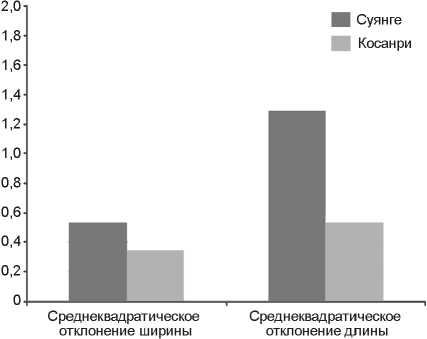

Фленникен и Раймонд провели серии экспериментальных исследований по вопросу производства, использования и подправки остроконечников [Flenniken, Raymond, 1986]. Их метрические данные соответствуют находкам до экспериментальной процедуры и после экспериментальной эксплуатации и подправки. Эти данные можно анализировать с применением метода среднеквадратического отклонения. Установлено, что длина сильнее изменилась после экспериментальной подправки, таким образом, показатель величины среднеквадратического отклонения для длины был выше аналогичного показателя для ширины.

Из палеолитических памятников наиболее богат материалом Суянге, поэтому сравнительному изучению подверглись каменные наконечники из Суянге и Ко-санри (рис. 6). Была отмечена существенная разница в показателях среднеквадратических отклонений для длины каменных наконечников обоих памятников. Для 22 наконечников с памятника Суянге величины средне- квадратического отклонения составили 1,29 (длина) и 0,53 (ширина), для 59 черешковых наконечников с памятника Косанри – 0,53 и 0,34 соответственно, для 26 бесчерешковых наконечников – 0,63 и 0,41 соответственно. Более низкие величины среднеквадратического отклонения для наконечников Косанри объясняются небольшими различиями между длиной и шириной, что указывает на отсутствие подправки после изготовления орудий. Судя по данным для Суянге, наконечники с этого памятника, вероятно, подвергались повторной подправке. Как объяснялось выше, серьезные повреждения от удара концентрируются главным образом на проксимальном и дистальном концах орудия; в результате длина орудия в ходе обработки или подправки изменяется в большей мере, нежели его ширина. Существенные расхождения в показателях величин среднеквадратического отклонения для обеих групп наконечников были обусловлены, возможно, различиями в стратегии повторного использования орудий.

Различия между наконечниками из Косанри и Суян-ге по показателю отношения длины к ширине и величинам среднеквадратических отклонений указывают на повторное использование орудий в верхнем палеолите, но не в более поздние периоды. В более позднее время орудия, вероятно, использованы в боевых стычках.

Заключение

Согласно археологическим материалам, проявления насилия в отношениях между индивидуумами могут варьировать в зависимости от степени развития культуры. В настоящей работе это утверждение изучалось по наконечникам метательных орудий различных периодов из памятников с территории Южной Кореи, при этом принимались во внимание данные этнографии и результаты экспериментов.

Проводился анализ нескольких вариантов каменных наконечников различных временных отрезков с различных памятников. При этом отмечались вариации в морфологическом оформлении дистанционных орудий. В данном исследовании были изложены возможные объяснения для таких вариаций на основании качественных и количественных признаков проявления насилия.

Параметры наконечников с памятника Косанри, который относится к периоду перехода от верхнего палеолита к неолиту, были больше связаны с количественными и качественными изменениями в проявлениях насилия, чем наконечников с более ранних объектов. Наличие шипов, признаки подправки и закономерности распространения типов артефактов на памятнике Косанри свидетельствуют о целенаправленной подготовке обитателей памятника к вооруженным столкновениям.