Наледи в долинах малых рек центральной части Селенгинского среднегорья: динамика и современное состояние

Автор: Черных Владимир Николаевич, Цыдыпов Баир Зугдырович, Содномов Батор Валерьевич, Аюржанаев Александр Андреевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся актуальные данные по пространственно-временной динамике и современному состоянию наледей, образующихся в малых водосборных бассейнах постоянных водотоков (малых рек и ручьев) с истоками в отрогах хребта Цаган-Дабан. Установлено, что в зимний период в пределах территории исследования (5700 км2) образуется до 250 небольших наледей, их общая площадь может достигать 11 км2. В многолетней динамике изучаемых наледей, которые относятся к очень малым и малым, выражена зависимость морфометрии наледных полей от климатических факторов среды. Выполнено картографирование наледей. Полученные результаты могут быть использованы при прогнозировании роста и развития наледей, угрожающих безопасности населенных пунктов.

Наледь, многолетняя мерзлота, малый водосборный бассейн, дистанционное зондирование земли, цаган-дабан, селенгинское среднегорье

Короткий адрес: https://sciup.org/148323374

IDR: 148323374 | УДК: 911.2 | DOI: 10.18101/2587-7143-2021-3-56-63

Текст научной статьи Наледи в долинах малых рек центральной части Селенгинского среднегорья: динамика и современное состояние

Введение. В Селенгинском среднегорье наледи образуются по долинам многочисленных рек в горных частях территории. Наибольшая интенсивность нале-деобразования характерна для бассейна р. Джида, для севера и северо-востока (предгорья хребтов Улан-Бургасы, Худанского и др.). Наледи образуются и в центральной части среднегорья. Основной район концентрации наледей здесь — это малые водосборные бассейны в отрогах хр. Цаган-Дабан, окружающие его небольшие мезо-кайнозойские межгорные котловины.

Несмотря на то, что работ по наледям Сибири и Дальнего Востока достаточно много [1; 6], наледи данного района недостаточно изучены, т. к. по своим морфометрическим характеристикам они небольшие, практически не привлекают внимание исследователей, хотя и играют важное значение в формировании стока малых рек, выполняют экосистемную функцию, а также в отдельных случаях оказывают негативное воздействие на жизнь и хозяйственную деятельность человека, являясь причиной подтоплений.

Целью данного исследования было картографирование наледей в малых водосборных бассейнах центральной части Селенгинского среднегорья с выявлением общих закономерностей их развития, пространственно-временной динамики и современного состояния. Работа выполнялась в рамках изучения наледей на обширной территории бассейна р. Селенги и предполагала, с одной стороны, актуализацию теоретических представлений о процессах наледеобразования в горных районах в связи с климатическими изменениями, наблюдающимися в последние годы, с другой — имела практическое значение с точки зрения обоснования необходимости обеспечения гидроэкологической безопасности отдельных территорий.

Территория исследования . Район исследования выделен в пределах центральной части Селенгинского среднегорья и включает в себя малые водосборные бассейны водотоков, сток которых формируется в западных отрогах хр. Цаган-Дабан. Общая площадь территории исследования составляет 5700 км2. Здесь формируется сток малых рек (Куйтунка, Брянка, Сутай и др.), которые относятся к бассейнам рек Селенги, Уды и Тугнуй. Выбор территории исследования обусловлен несколькими факторами. Во-первых, данный район характеризуется одинаковыми на всей площади гидрогеологическими условиями. Согласно гидрогеологическому районированию1, территория относится к Цаган-Дабанскому бассейну трещинных вод, которые здесь имеют как инфильтрационное, так и глубинное происхождение. Это определяет особенности питания наледей и их некоторую зависимость от климатических условий. Во-вторых, в этой части Се-ленгинского среднегорья (как и в бассейне р. Джида) распространена островная многолетняя мерзлота [3; 4], что само по себе определяет вероятность возникновения наледей. В-третьих, на данной территории в недавнем прошлом неоднократно наблюдались случаи подтопления наледями населенных пунктов и инженерно-технических сооружений.

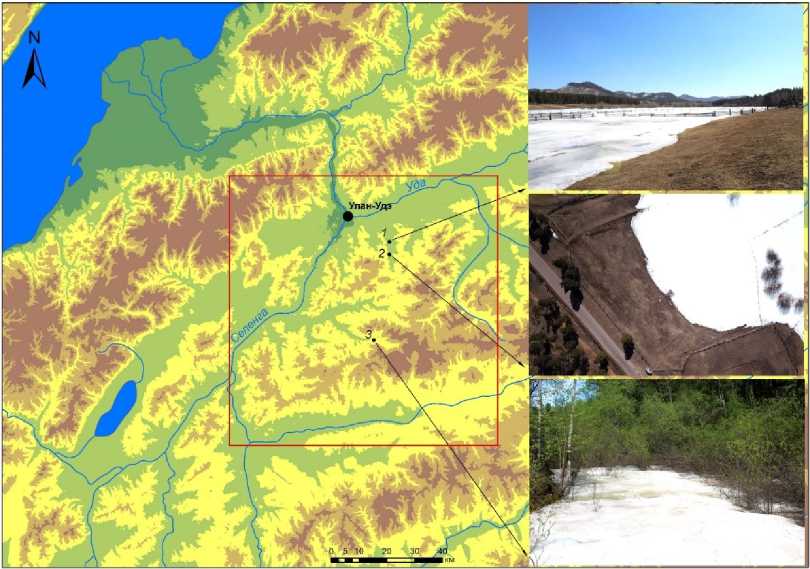

На карте (рис. 1) представлен район исследования, цифрами обозначены ключевые участки, наледи в долине р. Воровка (1 и 2), а также район в верховьях р. Куналейка.

Рис. 1. Обзорная карта района исследования. На фото (сверху вниз): наледь в районе пос. Николаевский, фото наледи с беспилотника, наледь в верховьях р. Куналейка

Материалы и методы. При изучении наледей, формирующихся в зимний период в долинах небольших постоянных водотоков, использованы разновременные мультиспектральные космические снимки Landsat 4-5, Landsat-8. С сервера Национальной геологической службы США подбирались снимки за период с 1991 по 2021 г. В работе анализировались данные космической съемки за март-апрель с максимально близкими датами для разных лет в целях минимизации погрешностей при выделении наледей. Дешифрирование снимков проводилось с использованием алгоритмов расчета стандартизованного индекса различий снежного покрова (Normalized Difference Snow Index — NDSI), известного также как снежно-ледовый индекс [10]. Расчет NDSI проведен в растровом калькуляторе ГИС-пакета ArcGIS по формуле:

NDSI = (Green — SWIR) / (Green + SWIR), где Green — яркость пикселя в зеленом канале, а SWIR — в коротковолновом инфракрасном канале. При работе со снимками Landsat 4–5 в расчетах используются диапазоны Band 2 и Band 5, для Landsat-8 — Band 3 и Band 6.

Обычно при выделении наледей предварительно создается маска воды и по долинам рек выделяется буфер. Это необходимо для облегчения процесса де- шифрирования, так как полностью автоматизированный способ отделения ледяных полей наледей от снега и других природных объектов, похожих по спектральным характеристикам, пока не разработан. В данном случае этого не проводилось, поскольку площадь территории исследования небольшая, а объекты имеют незначительный размер; потому основная часть работы выполнялась экспертным методом [8]. Определенные сложности возникают в процессе подбора снимков для ретроспективного обзора. Ограничивающими факторами в этом случае выступают облачность и отсутствие продукта для необходимой даты (конец апреля — начало марта). В работе использовано 20 сцен.

Полевые экспедиционные исследования включали съемку наледей на ключевом участке в долине р. Воровка с использованием беспилотного летательного аппарата и наземной лазерной сканирующей станции Leica ScanStation C10, а также наблюдения за интенсивностью таяния наледи в лесном поясе в долине р. Куналейка с помощью автоматических камер фотофиксации.

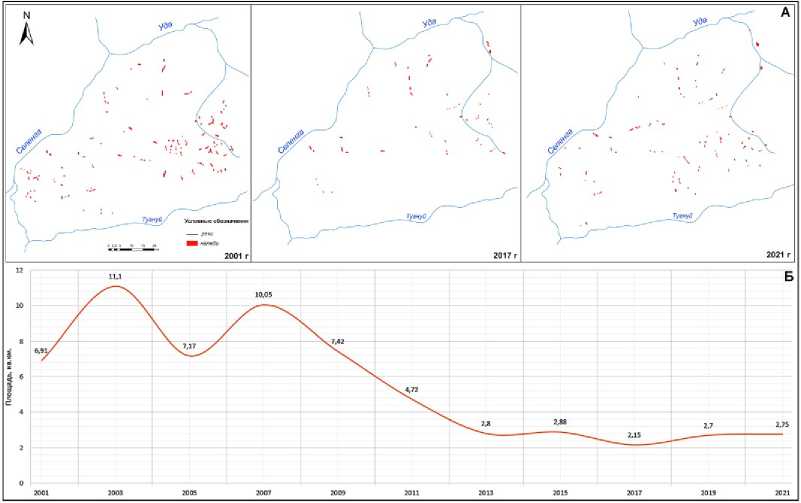

Результаты и обсуждение. Наледи, образующиеся в долинах небольших водотоков, характеризуются относительной изменчивостью. В зависимости от природно-климатической обстановки из года в год меняются их общее количество, расположение, площади. В охватываемых исследованием хронологических рамках наибольшее количество наледей — 232 — наблюдалось в 2007 г., наименьшее — 61 — в 2013 г. Максимальная суммарная площадь наледей составляла 11,1 км2 (2003), минимальная — 2,15 км2 (2017). Наледность территории, таким образом, колеблется в пределах от 0,03 до 0,17%, что является невысоким показателем. Так, в бассейне р. Джида, наледность может достигать 0,45%, что сравнимо с северо-востоком России с той лишь разницей, что на реках Якутии и Чукотки образуются гигантские наледи, а на территории Селенгинского среднегорья преобладают малые.

Наледи изучаемого района в подавляющем большинстве малые и средние по площади (от 0,0001 до 0,1 км2). В 2021 г. наибольшая по размерам наледь территории, расположенная в долине р. Брянка, имела площадь 0,18 км2. На ключевом участке исследования в долине р. Воровка наледи могут иметь протяженность до 1 км при максимальной ширине 300–350 м. Мощность ледяного массива на данном участке в 2021 г. достигала 1,7 м.

Многолетняя динамика наледей выражается в изменении их морфометрических характеристик под влиянием климатических факторов. В отличие от крупных наледей, гигантских наледей-тарынов, широко распространенных на северо-востоке России [5], небольшие наледи реагируют на смену природной обстановки. Поскольку наледи изучаемого района питаются подземными водами преимущественно инфильтрационными по происхождению (кроме районов установленных разломов), то количество осадков становится определяющим фактором. На рисунке 2 представлены карты, иллюстрирующие многолетнюю динамику числа наледей (рис. 2а) и изменение площадей (рис. 2б).

Рассматриваемый в работе период включает окончание многоводного цикла (начало 2000-х гг.), маловодный период и начало нового этапа увеличения водности (с 2018 г.) [9]. В этот период происходит сокращение площадей наледей до минимума, который пришелся на 2017 г. Начиная с 2018 г. наблюдается незначительное увеличение, которое в будущем, вероятно, продолжится. Изменение ин- тенсивности наледеобразования происходит не синхронно с динамикой количества осадков, т. к. увеличению объемов льда в наледях предшествует процесс накопления запасов подземных вод и наоборот, но в целом происходящие изменения отражают климатическую обстановку.

Рис. 2. Динамика наледей: а) карты многолетней динамики; б) изменение суммарной площади наледей

Общие закономерности таяния наледей также хорошо изучены и описаны в литературе [2; 7]. На данной территории таяние начинается в среднем в конце марта, заканчивается в начале — середине июня в зависимости от мощности наледей, погодных условий и расположения объектов. В лесной зоне таяние происходит в более поздние сроки. В ходе исследования экспериментально установлено, что наледи в нешироких V-образных долинах небольших водотоков в тайге хр. Цаган-Дабан начинают активно таять при температуре выше +7 °С. В интервале температур от +7 до +14 °С наледи теряют мощность до 2 см поверхностного слоя в сутки. Таким образом, в таежной зоне исследуемой территории даже малые и очень малые наледи могут таять до конца июня, обеспечивая тем самым сток в наиболее засушливый период начала лета.

В настоящее время при изучении наледей в малых водосборных бассейнах наиболее актуальным становится вопрос прогнозирования интенсивности развития наледных полей и возникновение в связи с этим чрезвычайных ситуаций. Подтопление наледными водами населенных пунктов на изучаемой территории является важной проблемой обеспечения безопасности населения. Так, в период высокой интенсивности наледеобразования, который наблюдался последний раз в 1996–1999 гг., в пределах рассматриваемой территории подтапливались села Большой Куналей, Бурнашево, Тарбагатай, Старая Брянь, Верхний Саянтуй и др., а также некоторые автодороги республиканского значения, отдельные районы в г. Улан-Удэ. В большинстве указанных населенных пунктов и на объектах инфраструктуры еще с советских времен для защиты от наледей использовались инженерно-технические сооружения, дамбы с перекрывающимися шлюзами для накопления наледи в безопасных для населения участках речных долин, защитные дамбы вдоль русел рек, но за период маловодья, когда интенсивность нале-деобразования в долинах рек существенно снизилась, многие сооружения пришли в негодность, а про саму угрозу забыли. Прошедшие зимы 2020 и 2021 гг. показали, что наблюдается устойчивая тенденция к росту площади наледных полей, а значит скоро проблема вновь станет актуальной. Уточнение зависимости интенсивности наледеобразования от количества осадков, сумм отрицательных температур в условиях современного изменения климата позволит прогнозировать масштабность явления и, значит, своевременно принимать меры по минимизации последствий.

Заключение. В результате проведенных исследований впервые для указанной территории составлены карты расположения наледей. На них выделяются как постоянные, образующиеся из года в год в одних и тех же местах, так и периодически появляющиеся, часто смещающиеся вдоль русел рек. Применение космических снимков среднего разрешения для выделения наледей, малых и очень малых по площади, показало свою эффективность для небольших по площади территорий, хотя данный подход, несмотря на использование NDSI, отличается некоторой субъективностью.

Дистанционными методами с применением мультиспектральных космических снимков Landsat установлено, что за последние 20 лет в пределах территории исследования снизилась интенсивность наледеобразования. В малых водосборных бассейнах в отрогах хр. Цаган-Дабан образуется до 232 наледей. Данный максимум интенсивности зафиксирован в 2007 г., но он не является абсолютным. Так, на снимках 1998 г. на территории выделяется более 600 небольших снежноледовых объектов. В настоящее время (2021 г.) в долинах рек территории зафиксировано 167 наледей, общая площадь их составляет всего около 2,7 км2.

Существенного роста площадей наледей с начала многоводного цикла, в период с 2018 по 2020 г., в пределах территории исследования не зафиксировано. Тем не менее наблюдается тенденция к росту (рис. 2). В 2021 г. на рассматриваемой территории под угрозой затопления наледями оказались жилые дома и строения в пос. Забайкальский (пригород г. Улан-Удэ), где активное развитие наледи шло на руч. Бойдонов, в районе с. Верхний Саянтуй (там наледь подошла к жилым домам). До подтопления участка автодороги республиканского значения в долине р. Воровка 30 марта 2021 г. оставалось всего 35 см. Лето 2021 г. отличается значительно большим количеством осадков, чем в 2020 г., а это значит, что при прочих равных условиях площади и объемы наледей весной 2022 г. увеличатся.

Наледи как объекты геокриологической и гидрологической природы, являясь частью окружающей среды, подвержены изменениям, происходящим в ней под действием природных и антропогенных факторов. Именно поэтому необходим не только мониторинг наледей, но и их изучение. Особенно это касается районов, где наледи не только выполняют экосистемные функции, но и являются потенциально опасными явлениями для жилой инфраструктуры.

Список литературы Наледи в долинах малых рек центральной части Селенгинского среднегорья: динамика и современное состояние

- Алексеев В. Р. Наледеведение: словарь-справочник. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. 438 с. Текст: непосредственный.

- Арэ Ф. Э. Скорость таяния наледей в центральной Якутии // Наледи Сибири. Москва: Наука. 1969. С. 154-160. Текст: непосредственный.

- Баженова О. И. Современная денудация предгорных степных равнин. Новосибирск: Гео, 2018. 259 с. Текст: непосредственный.

- Геокриология СССР: Горные страны юга Сибири / под редакцией Э. Д. Ершова. Москва: Недра, 1989. Т. 3. 360 с. Текст: непосредственный.

- Наледи бассейна реки Индигирка по современным снимкам Landsat и историческим данным / О. М. Макарьева, А. Н. Шихов, А. А. Осташов, Н. В. Нестерова // Лед и снег. 2019. Т. 59, № 2. C. 201-212. Текст: непосредственный.

- Наледи Сибири и Дальнего Востока: сборник научных трудов. Новосибирск: Наука, 1981. 244 с. Текст: непосредственный.

- Соколов Б. Л. Наледи и речной сток. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1975. 190 с. Текст: непосредственный.

- Шихов А. Н., Герасимов А. П., Пономарчук А. И. Тематическое дешифрирование и интерпретация космических снимков среднего и высокого пространственного разрешения: учебное пособие / Пермский государственный национально-исследовательский университет. Пермь, 2020. 192 с. Текст: непосредственный.

- Assessment of the Spatial and Temporal Variability of Arid Ecosystems in the Republic of Buryatia / E. Zh. Garmaev, A. A. Ayurzhanaev, B. Z. Tsydypov [et al.] // Arid Ecosystems. 2020. Vol. 10, №. 2. P. 114-122. Текст: непосредственный.

- Zha Y., J. Gao S. Ni. Use of Normalized Difference Built-Up Index in Automatically Mapping Urban Areas from TM Imagery // International Journal of Remote Sensing. 2003. Vol. 24, № 3. P. 583-594. Текст: непосредственный.