Намогильные камни в погребально-поминальном обряде Рязанской земли

Автор: Кутенков П.И.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Антропология и этнология в XXI в.

Статья в выпуске: 4 (69), 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлен первичный материал о повсеместном бытовании намогильных камней на Рязанской земле. Осуществлена попытка их классификации на основе выделения материально-пространственных и знако-образных показателей. Охарактеризованы особенности намогильных камней и обрядности, связанных с мировоззренческими представлениями в крестьянских родовых культурах о погребально-поминальной и печальной обрядности.

Видеоигра, коммуникация, креативные индустрии, медиаконвергенция, сетевая идентичность, трансмедийный проект

Короткий адрес: https://sciup.org/140304922

IDR: 140304922 | УДК: 004.946 | DOI: 10.53115/19975996_2023_04_087_096

Текст научной статьи Намогильные камни в погребально-поминальном обряде Рязанской земли

В ходе полевых исследований погребально-поминальной и печальной обрядности Рязанской земли (20042020 гг.) целенаправленно исследовалась её самостоятельная часть - каменный обряд. Он включает поиск, выбор и заблаговременную доставку камня во двор жилья (заказ у лиц, занимающихся добычей и производством каменных изделий различного назначения), определение места на могиле и его положение в один из поминальных дней. Основным признаком его бытования в селениях служит наличие камня на могиле и свидетельства жителей [2; 4]. В народной культуре намогильный камень воспринимается высокообрядовым знаком, связанным с душой покойника [3, с. 370]. Цель работы - показать бытование намогильного камня и каменного обряда укоренённой, неотъемлемой частью погребально-поминальной обрядности Рязанской земли. Первичной задачей изучения стало выявление пространств бытования намогильного камня в районах и краях Рязанской области. Другая задача - исследование естественных особенностей намогильных камней и их переход в каменное надгробие и памятник, позволивших пред

ложить общую классификацию. Важная задача – установление характера связи места укладки камня, в пространстве могилы, со взглядами на загробную жизнь ушедшего из жизни. Содержание ключевых положений погребально-поминальной и печальной обрядности, включая знаковость печальной народной одежды, изучалось по закономерностям закона русского духа и соотносилось с чертами каменного обряда [3, с. 320-366].

Полевое исследование выполнялось двумя способами: осмотр погоста, описание состава и вида намогильных камней, их размещение в пространстве могилы относительно положения тела, а последнего – относительно сторон света; беседа с жителями селений. Предпочтение отдавалось разговорам с «читалками и певчими», постоянно участвующими и управляющими погребально-поминальной и печальной обрядностью.

В каждом районе исследовались погосты районного посёлка/города, главных сёл и деревень, входящих в ту или иную крестьянскую родовую культуру, охватывающие все его заселённые пространства [1, с. 7-473].

Общество

Края, районы и селения бытования намогильных камней Рязанской земли. Сер. XIX – начало XXI вв.

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

|

Край |

Район |

Город, посёлок, село |

Деревня, хутор |

|

Южная сторона |

Александро-Невский |

На погосте п. Александро-Невский свыше 30 % крестов стоит в головах. Камней не обнаружено |

|

|

Милославский |

с. Подъовечье, д. Борщёвка |

В большинстве селений района каменный обряд не существует |

|

|

Ряжский |

Журавинка (Старый Жаровень), Зезюли-но, Куровщино, Новое Еголдаево, Петрово, Подвислово, Поплёвино, Ряжск |

||

|

Сапожков-ский |

Дмитриевка, Канино, Красный Угол, Красное, Кривель, Коровка, Малый Сапожок. Михеи, Морозовы Борки, Сабчаково, Сапожок, Чёрная Речка |

Васильевка |

|

|

Сараевский |

Большие Можары, Борец, Высокое, Ивановка, Кривское, Малые Можары, Мурав-лянка, Новобокино, Озёрки, Паники, Сараи, Сысои, Таптыково, Телятники |

Айкановка, Ивановка, Новое Поле, Озериха |

|

|

Ухоловский |

Александровка, Кензино, Покровское, Ясенок |

Курбатовка, Курганы |

|

|

Западная сторона |

Захаровский |

Байдики, Гладкие Выселки, Добрые Пчёлы, Жокино, Захарово, Катагоща, Липки, Плахино, Попадьино, Смена, Спасские Выселки, Троицкое, Фёдоровское |

Безлычное, Дербень, Грачёвка, Зелёная Поляна, Кресты, Лапти, Оста-товка, Погореловка, Пуп-кино |

|

Михайловский |

Выселки, Высокое, Голдино, Грязное, Ижеславль, Красное, Малинки, Михайлов, Пушкари, Поздное, Печерники, Пе-черниковские Выселки, Субботино, Сту-бле, Хавертово |

Вилки, Елизаветино, Кин-дяково, Козловка, Малая Дрогинка, Митино, Оль-ховец, Осовец, Поярково, Павелково, Рябцево, Сашино, Стенькино, Стрека-ловка, Щёголево |

|

|

Рыбновский |

Не изучался. |

||

|

Скопинский |

Городецкое, Гремяка, Березняги, Ермо-лово, Князево, Конюхово, Костемерово, Мшанка, Новобараково, Побединка, Поляны, Шелимишево |

||

Временные рамки изучения ограничивались серединой XIX – началом XXI вв. Основным способом датировки нижней границы послужили надписи на камнях, прослеживаемые с середины XIX в., другим – беседы с жителями, сообщавших предания старших поколений; верхняя граница определяется методом очевидности нахождения камня на новых могилах, надписями на крестах, на камнях и различного рода сведений о погребённых, а также по расспросам жителей. Во всех изученных селениях, кроме двух со смешанным населением, проживают великорусы, православные.

До настоящего времени полевые и теоретические исследования по намогильным камням Рязанской земли, в русле целей и задач статьи, не осуществлялись.

***

С целью удобства изучения и представления результатов исследования мы выделили пять условных крупных земельных пространств в современных границах Рязанской области: Северная, Восточная, Южная и Западная стороны/части и сердце древней земли – Срединный край (табл. 1).

Из двадцати пяти районов области только Рыбновский остался вне исследований, в Александро-Невском осуществлена полевая разведка. Общее число изученных селений в области составило 452, из них в 299 выявлено бытование каменного обряда, с различной степенью его состояния (табл. 2).

Огромное разнообразие намогильных камней Рязанской земли заставило упорядочить язык исследования и предложить

Общество

Общие показатели изученности и распространения каменного обряда Рязанской земли. Сер. XX – начало XXI в.

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

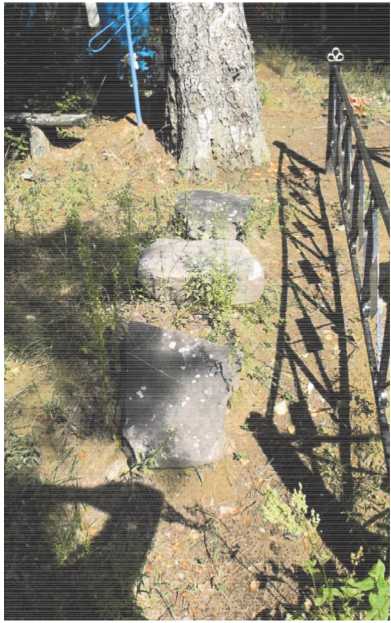

Природные камни (далее – камни) из твёрдых и мягких пород красного, красно-серого, тёмно-белого, серого и жёлтого цветов. Выделяются совокупности больших (от 100x40x30 см)1, средних (ок. 30x20x20 см)2 и малых (ок. 10x8x6 см) камней (рис. 1-7). Устойчивыми особенностями камней обнаруживаются: плоскостность - камень с плоским верхом или с плоским верхом и низом (рис. 4 а, б, в) [4, рис. 1б]; округлость, «голыши» малые - с гусиное яйцо, средние - сопоставимы с головой человека, и большие – практически камни-валуны. К менее распространённым особенностям отнесём столпоóбразность и человекоóбразность, крышевúдность и безóбразность и некоторые др. Камни в краях Рязанской области распространены повсеместно и составляют большую часть всех её намогильных памятников.

Природные обработанные камни, как правило, изготавливались из мягких белых, тёмно-белых пород, иногда красных. В них два подвида – прямоугольные и квадратные. Первые условно различаются на большие - от 100x40x30 см, средние -от 60x30x25 см, и малые - от 35x25x25 см. Второй подвид, кроме того, характеризуется высотой, с качественным показателем - толстый, средний и тонкий. Природный обработанный камень по знаковому содержанию занимает переходное положение между камнем и каменным надгробием. От надгробия его отличает отсутствие в нём идеи человекообразности и сложного знакового узорочья.

Каменные надгробия следует разделить в историко-культурном отношении на старинные тёмно-белые каменные надгробия (далее - надгробия) и современные каменные надгробия. Старинные тёмно-белые каменные надгробия составляют свой ряд. Они внешне, как и гроб, наделены предельной человекообразностью – имеют «голову» и «ноги» (далее – голова и ноги); на могиле изначально были связаны с положением гроба: голова надгробия размеща- лась над головой похороненного или по его направлению, а ноги – над ногами. Редко встречаются надгробия капличного, часовнеобразного вида. Среди надгробий выделяются три разновидности: большая (от 110x60x40x503 см и меньше), средняя (от 60x40x30x40 см и меньше) и малая (от 40x30x25x25 см и меньше), последняя по народному называется детской (рис. 8). Обычно размеры лицевой (верхней) части надгробия больше нижних, чем повторяют соотношения размеров низа и верха гроба. Многие надгробия изготавливались с различными линейными, человекообразными и другими знаками. По знаковости узорочья надгробия разнообразны: с узорами по граням и боковым сторонам; с узорами и крестами на лицевой части; со сложной солнечной и крестовой знаковостью; с боковыми и лицевыми узорами и крестами; с надписями и узорами и без них; без узоров и надписей (рис. 7, 8). Общий вид надгробий разнообразен – «лодка», «рака» и иные, вместе с другими признаками они создают возможности оценить и камнетёсное искусство и характеризовать время изготовления, производителя, местности их распространения.

Надгробия неравномерно распределены по районам и родовым крестьянским культурам (табл. 2). Например, их не обнаружено в Ряжском районе, в Пронском – они на редких погостах. По общему числу среди намогильных камней, надгробия занимают второе место.

Каменные столпообразные, идущие вверх – нечастое явление на городских и сельских погостах. Среди них интересны образцы с углублениями для иконок.

Наибольшая частота селений с каменным обрядом характерна для Срединного края - 76% от общего числа (табл. 2). Первое место здесь занимают Спасский и Ко-раблинский районы с 86 и 80% (табл. 2). В Пронском районе выявлено больше всего селений, хранящих доныне каменный обряд в исконном виде (табл. 1).

Во всех краях области существует глубокое почитание намогильного камня, строгость исполнения обрядовых предписаний: времени положения, места положения на могиле, выбора вида камня или надгробия, ухода, а также знания предназначения.

Сужение бытования каменного обряда в пространстве народной культуры Ря-

Общество

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

занской области, происходящее со второй половины ХХ в., заметно по многим селениям и погостам, прежде всего в районах Восточной стороны (табл. 2). Нередки случаи «очищения» погостов от камней и надгробий.

Каменный обряд характеризуется внешними и внутренними знаковыми чертами. Повсеместно на Рязанской земле бытуют могилы только с камнем, без иных намогильных знаков (рис. 7).

Во всех районах и селениях распространена двоичная намогильная знаковость - камень и крест (рис. 5). Всё большие позиции с середины ХХ в. занимает намогильная «троица» - камень, крест и современный белый каменный памятник4 (рис. 6).

В двоичной и троичной намогильной знаковости ключевое место отдаётся камню. Об этом свидетельствуют не только могилы с одним только камнем. В селениях Срединного края намогильный камень кладут раньше постановки креста. В г. Пронске верующие поясняли: «На могилах у нас камни лежат. Камень кладут до постановки креста» [полевые материалы исследователя – ПМИ].

Устойчивость свойственна вариантам размещения камня и надгробия на могиле и её пространстве. Самый распространённый вариант – камень или надгробие в ногах могилы, за крестом или перед ним (рис. 6). Второй вариант – за крестом и современным каменным памятником или перед ними. В третьем варианте – на животе, и очень редко - камень и крест на животе; в четвёртом – в голове у креста или за крестом, а также в голове у креста с памятником или без него; в пятом – в пространстве могилы (рис. 3). Во всех случаях направление могилы запад-восток; при захоронении голова помещается на западе, а ноги на востоке. Голова и ноги надгробия в них соответствуют телу захороненного (рис. 9). Варианты размещения намогильного камня сложились в своих культурно-исторических условиях и связаны с воззрениями на поведение душ человека и сородичей в посмертном родоконе [3, с. 225-368].

Однако на Рязанской земле направление могилы запад–восток и размещение в ней гроба - не единственное. В нескольких селениях обнаружены иные направления могил, они требуют отдельного изучения. Интересно следующее. Во многих районах при указанном пространственном направлении могилы гроб может размещаться наоборот: голова на востоке, а ноги на запа- де. Тогда намогильная знаковая «двоица» и «троица» размещаются в голове (рис. 4). Такая постановка креста и положения захороненного не одобряются церковью. Это привело к тому, что кресты, камни, надгробия и современные памятники, при новых подхоронениях в семейно-родовые могилы, могут переставляться. Иногда перемещаются только кресты, а два других знака остаются на своих местах. В результате этого на многих могилах современный памятник может находиться на одной стороне, а крест – на другой, или крест стоит в ногах и голова надгробия тоже лежит в ногах, чего исконно не допускалось (рис. 10). Выявляется знако-обрядовый разнообразие: на одном и том же погосте, даже в одной ограде, одни надгробия лежат головами на восток, другие же головами на запад, при идентичной восточной установке креста и камня. Ситуация с расчленением знаковой «троицы» обнаружена в Клепиковском, Касимовском, Михайловском, Пронском, Чучковском, Захаровском, Шиловском, Старожиловском и некоторых других районах. Образно говоря, стронутый с места намогильный камень затрагивает широкий круг культурно-исторических условий, мировоззренческих взаимозависимостей, требующих особого рассмотрения.

В Спасском районе на могилы кладут временный камень. По словам жителей г. Спасс-Рязанский: «Хороший камень – это красный камень. Белый камень это временный, пока не найдут хороший камень» [ПМИ].

Число личных камней на могиле может быть от одного до пяти, а надгробий до трёх (рис. 4, 5, 11). Связано с тем, что исконно захоронения в «каменных» и «без каменных» селениях имеют семейно-родовой характер. В одну могилу столетиями под-хоранивают родственнников - под один камень и один крест. Идея личного и родового бытия здесь пересекаются причудливым образом: один крест и один камень, один крест и камни для каждого похороненного, много крестов и много личных камней (рис. 4). Здесь сплетаются исконные славяно-русские и православные воззрения.

Семейно-родовое захоронение породило родовой камень. Он имеет большие или средние размеры, превосходящие размеры личных «камушков», размещается на могиле или в её пространстве. Сараевский район д. Ивановка: «Камни на могилы у нас кладут. На нашей могиле большой камень и под него всех хоронят. Так

4 Чаще гранитные, есть обтёсанный камень, реже - бетонные.

Рис. 1. Личный намогильный камень-валун на животе, памятник в голове, д. Кобылинка. Фото автора, 2008 г.

Рис. 2. Родовой камень-валун с крестом, с. Добрые Пчёлы. Фото автора, 2012 г.

Рис. 3. Родовой камень-валун у могил и стола, с. Сасыкино. Фото автора, 2011 г.

а)

б)

Рис. 4. Личные камни на родовых могилах: а – три, в головах у креста, на западе; б – четыре, в ногах, голове и животе; в – три, в голове у креста и памятника, с. Малахово. Фото автора, 2008 г.

в)

Общество

Рис. 5. Четыре личных камня и четыре креста на семейно-родовой могиле, с. Малахово. Фото автора, 2008 г.

Рис. 6. Намогильная «троица» в ногах – крест, камень, современный памятник, с. Грязное. Фото автора, 2011 г.

Рис. 7. Только камень на старой могиле, с. Рясса. Фото автора, 2010 г.

Рис. 8. Большие, средние и малые старинные белокаменные надгробия. Пгт Елатьма, Рязанская обл. Фото автора, 2010 г.

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

Рис. 9. Большое и среднее каменные надгробия, лежат своими ногами в ноги покойному, д. Малый Кусмор-Новая Деревня. Фото автора, 2012 г.

Рис. 10. Семейно-родовое захоронение. Каменные надгробия «головой» в ногах покойника, с. Китово. Фото автора, 2012 г.

Рис. 11. Три надгробия на одной могиле, с. Плахино. Фото автора, 2011 г.

Рис. 12. Родовое надгробие в пространстве родовой могилы, с. Сасыкино. Фото автора, 2011 г.

Рис. 14. Общинно-родовая камень-часовня, шестерик и общинный часовенный крест, с. Выжелес. Фото автора, 2008 г.

Рис. 13. Родовая камень-часовня, четверик, с. Сасыкино. Фото автора, 2011 г.

Рис. 15. Общинно-родовая камень-часовня, четверик, с общинно-родовым камнем, с. Гиблицы. Фото автора, 2008 г.

Общество

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

исстари идёт...» [ПМИ]. Сапожковский район, с. Морозовы Борки: «Это вот сейчас, это моя могила... А всегда одна могила для всех. И дед мой и прадед, и прапрадед, все лежат в одной могиле. Камень один и крест для всех один» [ПМИ]. Село Красный Угол этого же района: «В эти могилы хоронят и сейчас. Камень общий для всей семьи» [ПМИ]. Родовой камень, выделяясь большими размерами, может соседствовать на могиле с личными камнями.

В ряде местностей свойствами родового камня наделяется надгробие. В этом случае оно может размещаться рядом с захоронением соосно его долевой оси или её пересекать под прямым углом (рис. 12).

На погостах отдельных селений в пространстве могилы встречается семейно-родовой памятник-часовня. Это может быть круг-квадратное кирпичное сооружение (высота ок. 150, ширина и толщина ок. 50 см), с четырёхскатной или иной каменной (железной) крышей (рис. 13). Вверху оно имеет крохотное внутреннее пространство для помещения иконки погребённого, на время сорокоуста.

Общеизвестно, на погостах стоят небольшие часовенки, деревянные или кирпичные, в них на время сорокоуста ставят иконки похороненных. Рядом с ними, а где их нет, то отдельно, помещается общинно-родовой камень и общинный крест. В селениях с развитым каменным обрядом существует обычай установки в середине погостов общинно-родового камня-часовни. Она невысокая, сложена полностью из кирпича без пустот, ближе к верху с небольшим углублением или пространством для иконок (рис. 14, 15).

На рязанской земле встречаются личный намогильный камень, родовой намогильный камень, общинно-родовой камень, этот ряд продолжает родовая на-

Список литературы Намогильные камни в погребально-поминальном обряде Рязанской земли

- Бабурин А.В. Рязанский топонимический словарь (названия рязанских деревень). - Рязань: Рязанский областной научно-методический центр народного творчества, 2004. - 572 с. EDN: QSAFLT

- Кляус В. Л., Чубукова Д.Г. "Живые" камни на русских могилах // Живой камень: от природы к культуре / Отв. ред. и сост. Л. О. Зайонц. - М.: Институт мировой культуры МГУ, 2015. - С. 154-169.

- Кутенков П.И. Закон русского духа в обрядах и срядах восточных славян. - СПб.: Смольный институт РАО, 2014. - 410 с.

- Кутенков П.И. Древний обряд Рязанской земли. Три круга иносветной печали // Российский научный журнал. - 2013, № 1 (32). - C. 76-80. EDN: PZAWRZ