Напочвенный покров в культурах сосны и ели, произрастающих в различных лесорастительных условиях

Автор: Сунгурова Н.Р.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Лесное хозяйство

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

В ходе изучения состава живого напочвенного покрова в культурах сосны и ели в северной подзоне тайги в Архангельской области спустя 30 лет после обработки почвы выявлено, что видовое разнообразие, обилие и продуктивность живого напочвенного покрова на лесокультурных участках выше, чем в одновозрастных молодняках естественного происхождения.

Напочвенный покров, лесные культуры, ель, сосна, полог

Короткий адрес: https://sciup.org/14084217

IDR: 14084217 | УДК: 630*232.411.11

Текст научной статьи Напочвенный покров в культурах сосны и ели, произрастающих в различных лесорастительных условиях

Изучение живого напочвенного покрова, произрастающего в лесу и на вырубках, необходимо, так как от его численности, степени покрытия и разрастания зависит успешное формирование естественного и искусственного возобновления леса.

Состав живого напочвенного покрова, его распространение зависят от типа леса, формы его и строения. Изменения, происходящие в главном пологе леса (изреживание, опад, вырубка), в значительной степени отражаются на составе, численности покрова и степени покрытия им поверхности почвы.

Живой напочвенный покров, формируя микроклимат, влияя на водный режим и свойства почвы, во многом определяет среду прорастания семян древесных пород и их дальнейшее развитие. Он первым реагирует на изменения окружающей среды антропогенного характера [2].

Цель исследований. Изучение состава живого напочвенного покрова в культурах сосны и ели в северной подзоне тайги Архангельской области спустя 30 лет после обработки почвы.

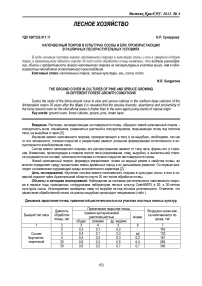

Объекты и методика исследований. Наблюдения за составом растительности напочвенного покрова в первые годы проводились сотрудниками лаборатории лесных культур СевНИИЛХ в 20- и 30-летних культурах сосны. Исследования проведены нами на вырубке из-под ельника долгомошного. Отмечено, что зарастание обработанной почвы на разных вырубках происходит неодинаково (табл.).

Динамика зарастания почвы травянистой растительностью на участках опытных лесных культур

|

Бывший тип леса |

Давность обработки почвы, лет |

Проективное покрытие почвы |

Воздушно-сухая масса напочвенного покрова, г/м2 |

|||

|

травяно-кустарничковой |

мхами |

|||||

|

растительностью |

||||||

|

общее |

злаками |

др. видами |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Сосняк брусничночерничный |

2 |

0,3 |

0,1 |

0,2 |

- |

142 |

|

3 |

0,4 |

0,1 |

0,3 |

ед |

132 |

|

|

4 |

0,5 |

0,2 |

0,3 |

0,2 |

161 |

|

|

20 |

0,8 |

0,3 |

0,5 |

0,4 |

264 |

|

|

30 |

0,9 |

0,2 |

0,7 |

0,7 |

346 |

|

Окончание табл.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Ельник черничный влажный |

2 |

0,4 |

0,2 |

0,2 |

- |

176 |

|

3 |

0,6 |

0,2 |

0,4 |

- |

180 |

|

|

4 |

0,6 |

0,2 |

0,4 |

0,1 |

183 |

|

|

20 |

0,9 |

0,2 |

0,7 |

0,3 |

86 |

|

|

30 |

0,9 |

0,1 |

0,8 |

0,5 |

137 |

|

|

Ельник долгомошный |

2 |

0,4 |

0,3 |

0,1 |

- |

200 |

|

3 |

0,5 |

0,3 |

0,2 |

ед |

201 |

|

|

4 |

0,6 |

0,4 |

0,2 |

0,3 |

212 |

|

|

20 |

0,9 |

0,1 |

0,8 |

0,8 |

208 |

|

|

30 |

0,9 |

0,1 |

0,8 |

0,5 |

178 |

Г.Н. Бурдуков [4] отмечает, что в первый год после обработки почвы зарастание пластов и борозд не наблюдается, наиболее интенсивно оно происходит во второй и третий год. К четвёртому году травостой на пластах достигает той же степени развития, что и на необработанной площади.

Зарастание почвы зависит от почвенных горизонтов, образующих обработанный слой. При обработке почвы, когда микроповышения формируются только из засорённого семенами травянистой растительности перегнойно-аккумулятивного горизонта, без вовлечения в обработку нижележащих минеральных горизонтов почвы, интенсивность их зарастания возрастает [8].

В первый год после вспашки, выполненной по раскорчёванным полосам плугами ПЛМ-1,3 и ПШ-1 на вырубках из-под ельников черничного влажного и долгомошного, верхняя часть которых сформирована из минеральных горизонтов почвы, травянистая растительность не появляется. На фрезерованных полосах вырубки из-под сосняка бруснично-черничного, выполненных фрезой ФБН-0,9, поселяются единичные особи кипрея узколистного Chamerion angustifolium (L.) (русское и латинское название видов устанавливалось согласно «Иллюстрированному определителю…» [6, 7]), который, разрастаясь на второй год вместе с луговиком извилистым Deschampsia flexuosa (L.) , образует основной фон травостоя. Микроповышения на вырубке из-под ельника долгомошного на второй год зарастают кипреем узколистным, луговиком извилистым, а в понижениях мезорельефа – и хвощем болотным Equisetum palustre (L.) . На вырубке из-под ельника черничного влажного микроповышения подвержены более интенсивному зарастанию кипреем узколистным, луговиком извилистым, встречается герань лесная Geranium silvaticum (L.) , хвощ лесной и папоротник трёхраздельный Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. [10].

В ходе роста лесных культур происходит смена доминирующих экологических групп растений в живом напочвенном покрове: от луговых и лугово-опушечных к типично лесным видам. Видовое разнообразие, обилие и продуктивность живого напочвенного покрова на лесокультурных участках выше, чем в одновозрастном сосняке естественного происхождения. К такому же выводу пришла и И.В. Морозова, изучая закономерности роста культур сосны в условиях сукцессии растительности на вырубках Южной Карелии [9].

Результаты исследований и их обсуждение. На обработанной плугом ПШ-1 почве вырубки из-под ельника долгомошного под пологом 20-летних сосновых культур основной ярус травяно-кустарничковой растительности образуют щучка дернистая Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. , черника Vaccimum myrtillus (L.) и брусника Vассinium vitis idаеа (L.) . Брусника разрастается под пологом трав около культур сосны. Бывший доминант долгомошной вырубки – луговик извилистый имеет покрытие только 10 %. Данный злак в молодняке образует в основном один ярус – вегетативных побегов под пологом культур, где он размножается только вегетативно, формируя корневища. На открытых же местообитаниях куртины его невелики, с наличием 1–2 цветоносов. В 30-летних искусственных молодняках появились такие типичные лесные «жители», как герань лесная, осока Carex (L.) , скирда, вытеснив представителей вырубок – луговик извилистый, дерен шведский Chamaepericlymenum suecicum (L.) , а также голубику Vaccinium uliginosum (L.) .

В напочвенном покрове культур сосны в первую очередь осваивают площадь растения, имеющие корневую систему, уходящую ещё до наступления высоких летних температур глубоко в почву, где температуры ниже, а влаги, как правило, больше. Преимущество получают виды, которым присуще интенсивное генеративное размножение, что позволяет быстро создавать густые биогруппы и затенять поверхность почвы [1]. Этим свойством обладают виды с большим годичным приростом – земляника лесная Fragaria vesca (L.) и др., в короткий промежуток времени способные создавать термическую защиту путём затенения почвы, что предохра- няет корни от перегрева. Сохраняется в культурах длиннокорневищный вид - иван-чай, почки возобновления у которого залегают на значительной глубине, где температуры ниже.

На обработанной плугом ПЛМ-1,3 почве вырубки из-под ельника черничного влажного спустя 20 лет после обработки нами насчитано 20 видов травяно-кустарничковой и 2 вида моховой растительности. Под пологом еловых культур с низкоопущенными и густыми кронами развиваются самые теневыносливые растения: седмичник европейский Trientalis europaea (L. ), майник двулистный Maionhtemum bifolium (L.) , папоротник трёхраздельный, а также плеуроциум Шребера Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (проективное покрытие у каждого из которых 0,1). Сопутствующие травы, такие как иван-чай, на Севере ослабляют заболевание ели ржавчинным грибом [1]. На грядковых микроповышениях по истечении 30 лет после создания культур насчитывается 23 вида травяно-кустарничковой и 5 видов мохово-лишайниковой растительности. Основной фон составляют майник двулистный и брусника (общее их проективное покрытие - 0,5). Среди ягодных кустарничков встречаются еще голубика, черника. Моховый ярус представлен зелёными мхами - плеуроциу-мом Шребера, сфагнумом оттопыренным Sphagnum squarrosum (Crome) и кукушкиным льном Polytrichum commune (Hedwig.) .

На фрезерованных полосах вырубки из-под сосняка бруснично-черничного по истечении 20 лет после создания культур сосны насчитывается 9 видов травяно-кустарничковой и 2 вида моховой растительности. Основной фон составляют щучка дернистая и брусника (общее их проективное покрытие - 0,5). Среди ягодных кустарничков встречаются голубика, черника и вороника чёрная Empetrum nigrum (L. ). Моховый ярус представлен зелёными мхами - плеуроциумом Шребера и кукушкиным льном. А спустя 30 лет разнообразие видов растений живого напочвенного покрова увеличилось до 18. Появились такие лесные виды, как осока, линнея северная, грушанка однобокая Pyrola secunda (L.) , майник двулистный, перловник поникший Melica nutans (L.) , из лишайников - кладония оленья Cladonia rangiferina (L.) Web.

Обработка почвы вырубок путём перемешивания верхних генетических (органогенных и минеральных) горизонтов почвы предусматривает создание однородного пахотного слоя. Вследствие этого засорённость обработанной почвы семенами и вегетативными органами трав остаётся высокой и предрасполагает к их интенсивному развитию [10].

И.В. Морозова [9] установила, что молодые культуры сосны имеют развитый разнотравно-злаковый покров, в котором преобладают лугово-опушечные виды растений, характерные для открытых местообитаний. По мере роста культур и смыкания крон деревьев соотношение видов в покрове смещается в пользу лесных растений. В 40-летних культурах преобладают уже типичные лесные виды.

У.Н. Чикишева, М.Н. Казанцева [11], изучая формирование лесного фитоценоза из культур сосны обыкновенной в южной тайге Западной Сибири, заключили, что в первый год вегетации после подготовки почвы и создания культур сосны вейник лесной, луговик извилистый, иван-чай узколистный не оказывают влияния на культуры сосны в посадках, так как их высота и масса растений не превышают эти показатели роста у сеянцев. Низкие темпы роста у культур сосны, созданных сеянцами с открытой корневой системой, во второй год вегетации в большей степени связаны с регенерацией корневой системы, чем в первый год, так как эти культуры незначительно ниже по высоте вейника лесного и иван-чая узколистного, по массе подземной части - луговика извилистого. В последующие периоды вегетации темпы роста по высоте надземных органов увеличиваются у вейника лесного и иван-чая узколистного, по массе подземных органов у луговика извилистого, поэтому эти виды угнетают культуры сосны, созданные сеянцами с открытой корневой системой. Наибольшей конкурентоспособностью в течение 5 лет в сравнении с основными изучаемыми видами живого напочвенного покрова вырубок отличаются культуры сосны, созданные посадочным материалом с закрытой корневой системой. По высоте и массе надземных органов эти культуры намного превосходят вейник лесной, иван-чай узколистный, луговик извилистый.

Анализируя данные вышеприведенной таблицы, можно заключить, что проективное покрытие почвы травяно-кустарничковой и моховой растительностью с увеличением давности обработки почвы возрастает. Задернение вырубок злаковыми достигает своего апогея к 4 годам, а далее, вследствие уменьшения освещённости, постепенно снижается. Моховая же растительность, наоборот, разрастается более интенсивно и возрастает к 30 годам. Так, на вырубке из-под сосняка бруснично-черничного проективное покрытие мхами увеличилось в 2 раза к 20 годам, а уже к 30 - в 3,5 раза; на вырубке из-под ельника черничного влажного -в 5 раз. На вырубке из-под ельника долгомошного проективное покрытие мхами увеличилось в 2,6 раза, а в 30-летних культурах проективное покрытие мхами начало снижаться и составляет уже 0,5.

Масса напочвенного покрова в воздушно-сухом состоянии на разных вырубках изменяется неодинаково. На вырубке из-под сосняка бруснично-черничного фитомасса растительности нижних ярусов спустя

-

20 лет после обработки возрастает в 1,6 раза, хотя видовой состав здесь представлен 11 особями, а через 30 лет – в 2,4 раза, увеличивая видовой состав до 18 особей. Такая немногочисленная представленность травяно-кустарничкового яруса объясняется бедностью почвенных горизонтов. Воздушно-сухая масса напочвенного покрова под пологом 20-летних еловых культур уменьшилась в 2,1 раза по сравнению с данными, полученными спустя 4 года после обработки почвы. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что полог еловых культур стал плотнее, шире и ближе к поверхности почвы. К.С. Бобкова [3] также пришла к выводу, что в условиях северной подзоны тайги под полог спелых ельников чернично-зеленомошной группы поступает

-

16 % ФАР, а в 30-летнем чернично-зеленомошном сосняке под полог древостоя поступает 32 % ФАР от открытого места. В сосняках создаются довольно благоприятные световые условия для развития травянокустарничкового и мохового ярусов растений. Запасы надземных органов данной группы растений в сосняках примерно в 2 раза больше, чем в ельниках. К 30 годам воздушно-сухая масса начинает увеличиваться в основном за счет разрастания мохово-лишайниковой растительности.

На долгомошной вырубке воздушно-сухая масса травяно-кустарничковой и моховой растительности изменяется в узких пределах. В 30-летних культурах надземная фитомасса живого напочвенного покрова постепенно уменьшается.

Заключение. Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

-

1. Обработанная почва вырубок в первый год слабо зарастает травянистой растительностью. Начиная со второго года, воздушно-сухая масса напочвенного покрова заметно увеличивается и достигает своего апогея к 4 годам (за исклюю

-

2. чением сосняка бруснично-черничного). Интенсивность её развития зависит от потенциального плодородия и качества обработки почвы, выполненных работ по посадке леса.

-

3. Спустя 30 лет после обработки почвы на вырубке из-под сосняка бруснично-черничного фитомасса надземной части травянисто-кустарниковой и моховой растительности в воздушно-сухом состоянии увеличилась в 2,4 раза по сравнению с фитомассой напочвенного покрова, собранного спустя 2 года после фрезерования. На черничной влажной вырубке к 30 годам воздушно-сухая масса травяно-кустарничковой и моховой растительности стала возрастать, так как увеличилось в 1,7 раза проективное покрытие мхов за счёт разрастания сфагнума и кукушкина льна, а также произошли заметные изменения в травяно-кустарничковом ярусе в сторону увеличения видов (28). В 30-летних искусственных молодняках на долгомошной вырубке проективное покрытие мхами начало снижаться и составляет уже 0,5. Появились такие типичные лесные «жители», как герань лесная, осока, скирда, вытеснив представителей вырубок – луговик извилистый, дерен шведский, а также голубику.

-

4. Небольшая видовая представленность и слабое зарастание травянистой растительностью свидетельствуют о бедности почвенных горизонтов. Последнее, в свою очередь, сказывается на росте и на продуктивности культур сосны.

Список литературы Напочвенный покров в культурах сосны и ели, произрастающих в различных лесорастительных условиях

- Астрологова Л.Е. Типы вырубок и лесовозобновление древесных пород. -Архангельск: Изд-во АГТУ, 2002. -96 с.

- Астрологова Л.Е., Бабич Н.А. Влияние лесохозяйственных мероприятий на состав живого напочвенного покрова в культурах сосны//Экологические проблемы Севера: межвуз. сб. науч. тр. -Архангельск: СОЛТИ, 1998. -С. 5-8.

- Бобкова К.С. Биологическая продуктивность хвойных лесов Европейского Северо-Востока. -Л.: Наука, 1987. -156 с.

- Бурдуков Г.Н. Развитие и роль травяного покрова в ранние годы жизни лесных культур//Научная информация. Лесное хозяйство. -Киров, 1968. -№ 2. -С.148-159.

- ГОСТ 18486-87 Лесоводство. Термины и определения. -М.: Изд-во станд., 1987.

- Иллюстрированный определитель растений средней России. Т. 1./И. Губанов, К. Киселева, В. Новиков //Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные (однодольные). -М.: КМК, 2013. -528 с.

- Иллюстрированный определитель растений средней России. Т. 2./И. Губанов, К. Киселева, В. Новиков //Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). -М.: КМК, 2013. -672 с.

- Динамика разрастания травянистой растительности на обработанной почве вырубок северной подзоны тайги/В.Д. Козловский, Р.В. Сунгуров, Н.П. Гаевский //Флора Севера и растительные ресурсы европейской части СССР: тез. докл. науч. сессии. -Архангельск, 1987. -С. 92-94.

- Морозова И.В. Закономерности роста культур сосны в условиях сукцессии растительности на вырубках Южной Карелии: автореф. дис.. канд. с.-х. наук: 06.03.01. -Архангельск, 2011. -16 с.

- Сунгуров Р.В. Лесоводственная эффективность основных лесокультурных приёмов создания культур сосны на Европейском Севере (на примере Архангельской области): дис.. канд. с.-х. наук: 06.03.01. -Л., 1988. -238 с.

- Чикишева У.Н., Казанцева М.Н. Формирование лесного фитоценоза из культур сосны обыкновенной в южной тайге Западной Сибири. -Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. -5 с.