Напряженное состояние системы "кимберлит - вмещающие породы - закладочный массив" трубки "Интернациональная" АК «АЛРОСА»

Автор: Аптуков Валерий Нагимович, Ваулина И.Б.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика. Математическое моделирование

Статья в выпуске: 2 (2), 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования естественного поля напряжений системы "кимберлит-вмещающие породы" трубки "Интернациональная" АК «АЛРОСА» для плоской и пространственной постановок задач. Рассмотрено напряженное состояние закладочного материала, исследована двухстадийная технология отработки камер в слоях. Установлено, что нормативная прочность закладочного материала должна быть максимальной при отработке первого слоя.

Кимберлит, закладочный массив, технология, прочность

Короткий адрес: https://sciup.org/14729654

IDR: 14729654 | УДК: 622.831.2:622.273.2

Текст научной статьи Напряженное состояние системы "кимберлит - вмещающие породы - закладочный массив" трубки "Интернациональная" АК «АЛРОСА»

1. Динамическое проникание твердого тела в грунт

Уравнение динамического проникания твердого тела с осью симметрии в грунт [1, 2] имеет вид du m = Fc, (1)

dt где m - масса тела; u - скорость; Fc - сила сопротивления прониканию.

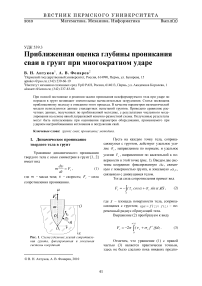

Пусть на каждую точку тела, соприкасающуюся с грунтом, действует удельное усилие ac, направленное по нормали, и удельное усилие Т с, направленное по касательной к поверхности в этой точке (рис. 1). Введем две системы координат: фиксированную Ox, связанную с поверхностью грунта, и локальную rO z , связанную с движущимся телом.

Тогда сила сопротивления примет вид

Рис. 1 . Схема удельных усилий сопротивления грунта, фиксированная и локальная системы координат

Fc =— J ( т cos а + a sin a )dS , (2)

S где S – площадь поверхности тела, соприкасающаяся с грунтом; tga = f '(z); f(z) - переменный радиус образующей тела.

Выражение (2) преобразуем к виду

x(t)

Fc =- 2 n J ( т с + a cf')fdz . (3)

Отметим, что уравнение (1) с правой частью (3) является практически точным, здесь не было сделано пока никаких предпо-

виде проин-

ложений. Основной проблемой является задание удельных усилий Тс и а, .

-

2. Простейшая модель проникания тела в грунт

Максимально простой вариант выражения (3) заключается в следующем: пренебрегаем трением тс = 0 , а сопротивление грунта прониканию полагаем постоянным:

а = const .

Тогда уравнение (1) преобразуется к виду mdU = - Sm (x )а = -nf2 (x )а ’ (4)

dt где Sm - площадь миделевого сечения (поперечного сечения тела на уровне поверхности грунта).

В данном варианте текущая сила сопротивления грунта определяется средним давлением О, и площадью миделя, и она не зависит от формы поверхности тела, уже внедренного в грунт.

Представив ускорение в d" = 1 d и2), уравнение (4) можно dt 2 dx тегрировать:

-

1 m ( и 2 ( x ) - г /2 ) = a V ( x X

x ,

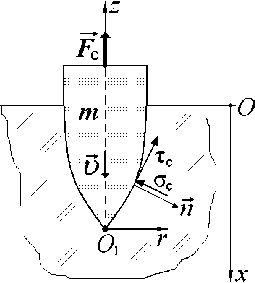

V ( x ) = J S m ( x ) dx 0

где V ( x ) - текущий объем кратера (котлована) (рис.2); и - начальная скорость удара.

Пусть тело достигло глубины L и остановилось: и ( L ) = 0, тогда

-

1 mu0 2 = W ( L ) = а V ( L ), (6)

-

3. Учет динамического сопротивления

где W(L) - работа, совершенная силой сопротивления грунта при образовании кратера (котлована) глубиной L .

Соотношение (6) представляет собой энергетическое равенство начальной кинетической энергии тела работе по образованию кратера. В этом смысле удельная величина сопротивления грунта прониканию Ос является энергией, затраченной на образование единицы объема кратера W / V .

Очевидно, что соотношение (6) дает завышенные значения глубины проникания, так как при оценке сопротивления грунта не учитывались трение и инерционные силы.

Рис. 2. Схема проникания тела при постоянном сопротивлении грунта без учета трения

Более точный подход к решению задачи проникания твердого тела в грунт должен учитывать трение Тс и более сложный закон сопротивления σ . Представим удельное сопротивление прониканию в виде суммы собственного (статического) ао и инерционного (динамического) сопротивления [3]:

а = о0 + kpU, (7)

где k = sin2 а - коэффициент формы; р -плотность грунта.

В этом случае уравнение движения примет вид

1 d xx

-m , U ) = - 2 n J | Х + ( а 0 + k PU ) f fdz (8) 2 dx 0

Уравнение (8) интегрируется в конечном виде для тел с простой геометрией, например для конуса или цилиндра с конической головкой. Если рассматривается задача об ударном вытрамбовывании котлована, то трением можно пренебречь, что еще больше упрощает анализ.

-

4. Задача о забивке сваи в грунт при многократном ударе

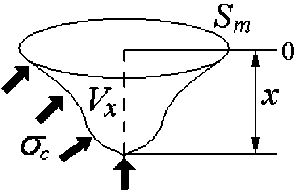

Рассмотрим задачу о забивке дизель– молотом длинной сваи в грунт при многократном ударе (рис.3). Задается масса сваи m и молота M, при n-м ударе задается высота падения молота H . В ходе решения требует- ся определить общую глубину погружения сваи хП и погружение ее за один удар Ln.

Рис. 3. Схема динамической забивки длинной сваи (параметры – слева) и разностная сетка для расчета процесса проникания численным методом [4, 5] (справа)

Скорость падения молота в момент соприкосновения со сваей без учета сил трения в системе при n -м ударе определяется по высоте его падения:

и n = jh; . (9)

Из закона сохранения импульса (предполагается, что коэффициент восстановления удара равен нулю - неупругий удар) следует начальная скорость внедрения сваи при n-м ударе составляет

„n _ UПМ и п

(m + М )

.

Будем полагать удельное усилие трения постоянным, т = const , а головную часть сваи - конической с углом 2 а . Тогда закон движения сваи (8) можно записать в форме линейного неоднородного дифференциального уравнения относительно квадрата скорости:

—(и2) = A + Bx + С и 2, (11)

dx f П\ в 4nRT с 4-Rip, (12) m + М m + М m + М где R - радиус цилиндрической части сваи.

Решение уравнения (11) с начальными условиями и ( х = х П ) = U n имеет вид

° 2 = ( A + B + Bx П + U n )>xp( C ( x - x n n )) —

-

ABB

(— +— x +— x )

C C 2 C

откуда с учетом условия остановки сваи u ( x = x n ) = 0 можно получить соотношение для определения положения сваи xn после n -го удара:

( AC + B + BCx П + Cu )2)exp( C ( x" n - x П )) =

= AC + B + BCx n

Соотношение (14) не позволяет получить конечное выражение для xn , поэтому упростим уравнение (11), учитывая влияние инерционной составляющей сопротивления в среднем,

— ( u 2) = A + Bx + 1 C ( U n )2. (15)

dx 2

Уравнение (15) легко интегрируется, что позволяет получить достаточно простое и физически ясное решение для приращения глубины проникания сваи при n -м ударе:

L = xn - xП =

= ( m + М )( и П )2 (16) 4 n R ( R ( ^ o + - k PU )2) + x T )

При первых ударах для малых значений xn ( x 1 = 0 ) основное сопротивление оказывает лобовая коническая часть сваи. С ростом глубины проникания основную роль начинает играть сопротивление трения на боковой поверхности сваи, которое для длинных свай может на порядок превышать лобовое сопротивление.

Очевидно, что для одинаковых начальных скоростей сваи u n = const с ростом глубины ее проникания x ! (увеличением количества ударов n ) приращение глубины проникания L при n -м ударе падает по гиперболическому закону.

-

5. Примеры расчета

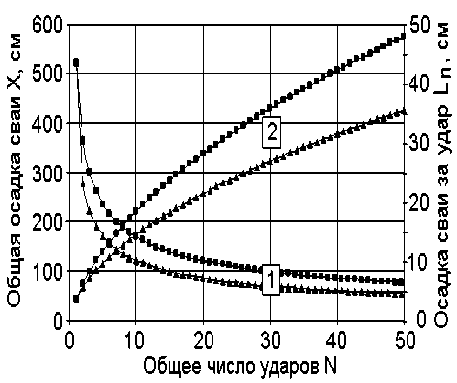

Рассмотрим некоторые численные примеры расчета по предлагаемой методике. На рис. 4 (группа кривых 2) показаны зависимости общей осадки сваи от количества ударов для следующих параметров задачи: R = 10 см;

α = 30°; m + M = 30 кН; σ = 0,5 МПа; γ грунта = 2,0 г/см3.

Там же показаны зависимости осадки сваи за один удар от номера удара (группа кривых 1).

Полученные зависимости качественно хорошо согласуются с результатами расчетов по программному комплексу [4, 5].

Рис. 4. Зависимость п араметров осадки сваи от количества ударов: τ = 0,05 МПа (квадрат); τ

= 0,1 МПа (треугольник)

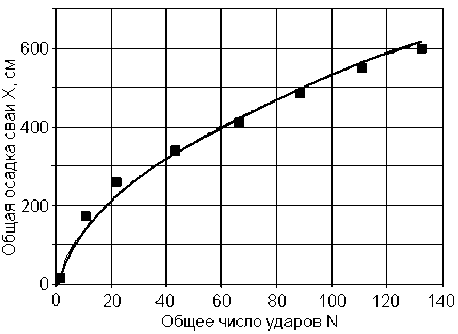

Рис. 5. Зависимость общей осадки сваи от количества ударов: численное решение двухмерной динамической задачи (квадрат); приближенная методика (линия)

Постановка задачи численного моделирования в рамках двумерной нестационарной упругопластической контактной задачи приведена в [4], численная схема реализована в виде пакета прикладных программ PILE GROUND [5].

На рис. 5 показаны сравнительные результаты расчета по предлагаемой прибли- женной методике с результатами численного моделирования, требующего больших вычислительных затрат.

Параметры расчета по приближенной методике: вес сваи 20 кН; вес копра 10 кН; диаметр сваи 40 см; удельный вес грунта 1,8 гс/см3; начальная скорость удара 3 м/с; удельное сопротивление грунта (статическое) σ =

0,17 МПа; удельное трение τ = 0,065 МПа.

Для расчетов по программе PILE GROUND были приняты следующие параметры грунта: сцепление c = 2 кгс/см2; угол внутреннего трения ϕ = 150; коэффициент Пуассона µ = 0,33; начальный объемный модуль K = 59 кгс/см2.

-

6. Заключение

Предложена инженерная методика расчета проникания сваи в грунт при многократном ударе, позволяющая с минимальными затратами оценить влияние основных параметров процесса на динамику ударного погружения.

При глубинах более 3–4 м величина осадки сваи за один удар сильно уменьшается и не превышает 5–10 см. Показано значительное влияние трения на затраты энергии при ударной забивке длинных свай на глубину 5– 10 м, когда количество ударов может достигать нескольких сотен.

Список литературы Напряженное состояние системы "кимберлит - вмещающие породы - закладочный массив" трубки "Интернациональная" АК «АЛРОСА»

- Монтянова А.Н. Формирование закладочных минералов при разработке алмазных месторождений в криолитозоне. М.: Горная книга, 2005.

- Константинова С.А., Чернопазов С.А. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния породного и искусственного массивов при послойной камерной отработке подкарьерных запасов кимберлитовой трубки "Интернациональная"//ФТПРПИ. 2005. № 3.

- Разработка рекомендаций для обеспечения геомеханической безопасности горных работ на проектируемых и эксплуатируемых горнодобывающих предприятиях АК «Алроса»: отчет о НИР/"Якутнипроалмаз"; рук. В.Я.Коноваленко. Мирный, 2006.

- ANSYS Basic Analysis Procedures Guide. ANSYS Release 11.0/ANSYS Inc.

- Константинова С.А., Чернопазов С.А. Развитие наследственной модели деформирования и разрушения соляных пород//ФТПРПИ. 2004. № 1.

- Константинова С.А., Гилев М.В., Чернопазов С.А., Чернопазов Д.С. Программа для решения плоских задач теории упругости, пластичности и вязкоупругости методом конечных элементов (Earth-2D.1): свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 11307. "Государственный координационный центр информационных технологий" -Отраслевой фонд алгоритмов и программ. 2008.

- Технологический регламент (временная технологическая инструкция) по производству закладочных работ на руднике "Интернациональный" в 2004-2006 гг. Мирный, 2004.