Народное художественное творчество крестьян Западной Сибири: северорусские и уральские традиции в орнаментации прялок

Автор: Фурсова Е.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 (51), 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе исследуются материалы многолетних экспедиций 1977-2010 гг., представляющие разнообразные ареальнолокальные варианты художественного творчества русских сибиряков, прежде всего резных и расписных предметов утвари - прялок. Прялки как часть материальной и духовной культуры рассматриваются с учетом этнокультурных особенностей групп русского старожильческого и переселенческого населения. Как показывают этнографические материалы, традиции орнаментации прялок в Сибири сложились под влиянием северорусских переселенцев.

Русские крестьяне сибири, народное художественное творчество, орнаментация прялок

Короткий адрес: https://sciup.org/14522928

IDR: 14522928 | УДК: 391

Текст научной статьи Народное художественное творчество крестьян Западной Сибири: северорусские и уральские традиции в орнаментации прялок

Народное художественное творчество всегда служило мерилом ценностных ориентаций, характерных для этнической культуры, и наиболее зрелищной формой их воплощения [Рындина, Гончарова, 2009, с. 137]. Исследование декоративно-прикладного творчества русских крестьян Сибири с учетом региональной специфики конкретных образцов прялок, происхождения и этнокультурной ориентации мастеров актуально для моделирования процессов эволюции и трансформации традиционной культуры как первопоселенцев XVII–XVIII вв. (старожилов, сибиряков), так и переселенцев начала XX в. («российских»). Вначале уточним ряд терминологических и категориальных понятий. Народное/традиционное художественное творчество в данном случае понимается в узком смысле как каноны, опирающиеся на многовековые изобразительные традиции, которые бытовали в сельской (крестьянской) среде во второй половине XIX – первой трети ХХ в. В работе при рассмотрении орнаментики прялок вместо термина «искусство» как культурологическая категория используется понятие «художественное творчество», которое отражает принадлежность к этнической общности и всему связанному с этим творчеством комплексу этнических верований, предпочтений, канонов. Народное художественное творчество является целостной культурной системой, в полной мере заслуживающей самого внимательного изучения.

Достаточно обширна искусствоведческая и этнографическая литература, посвященная вопросам выявления центров прялочного производства и династий мастеров-прялочников, а также осмысления художественных и семантических особенностей этого вида народного творчества. В капитальной работе Н.И. Лебедевой получила отражение впервые предпринятая попытка этнографического картографирования восточно-славянских прялок с учетом диалектного деления восточно-славянских племен и границ проживания неславянских народов [1956, с. 486–490].

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (51) 2012

В контексте решения общих проблем специфики народного искусства, эстетического осмысления природы в произведениях мастеров Т.М. Разиной рассмотрены мезенские, городецкие, вологодские прялки [1970]. Проявления языческого мировоззрения и религиозных представлений славян древнейшего периода их истории выявлены в орнаментации типологически ранних типов прялок Б.А. Рыбаковым [1981]. В исследовании В.А. Шелег проанализированы орнаменты прялок, намечены их основные этнокультурные ареалы на территории Европы [1986]. В ряду этнографических работ, посвященных изучению символики конкретных вариантов прялок, их места в этнической картине мира крестьян Русского Севера, одной из первых является статья Т.А. Бернштам [1992].

Большой вклад в изучение народного искусства русских крестьян Сибири внесен Н.И. Каплан. Ею собран и проанализирован материал по расписным предметам домашнего обихода, стенным росписям Алтая с учетом бытования традиций в конкретных этнокультурных (этноконфессиональных) группах [1961]. В опубликованных в 1980–1990 гг. работах новосибирских, омских, томских и алтайских исследователей на региональных материалах прослежены связи местных художественных традиций с наиболее архаичными северорусскими, с искусством отхожего малярного промысла вятских красильщиков, уральских мастеров и кармацких «петушников» из Тюмени [Бардина, 2009, с. 111–115; Гончарик, 1998, с. 83; Беляева, 2007, с. 26; Русакова, 1983, с. 302; Шишкина, 2002, с. 109; и др.]. За последующее время удалось собрать новый полевой материал, позволивший дополнить уже известный, уточнить выводы.

Данное исследование основано на следующих методических подходах: 1) прялки как часть этнической, материальной и духовной культуры рассматриваются в связи с этнокультурными особенностями групп русского старожильческого и переселенческого населения. Важно учитывать, что современные этнокультурные центры нередко ориентированы на популяризацию «фольклорных и этнографических шаблонов», которые подменяют собой этнографическую специфику населения конкретного района, села [Фурсова, 2007, с. 174]; 2) круг изучаемого материала включает как высокохудожественные композиционные решения, так и неумелые рисунки, выполненные не очень одаренными людьми; 3) орнаментика прялок несет в себе этнические коды, восходящие к ранним элементам религиозных систем славянских народов.

Основу материала представленного исследования составили полевые материалы, собранные нами в 1970–2000-х гг. в различных районах Западной Сибири (просмотрено ок. 50 образцов). Более или менее богатые коллекции прялок имеются практически во всех музеях России – столичных, областных, район- ных. Прялки, хранящиеся в центральных музеях, профессионально систематизированы, описаны и введены в научный оборот, чего не скажешь о собраниях в сибирских музеях. Если об орнаментике прялок, символике изображенных образов было высказано немало гипотез, то о бытовании, «жизни в культуре» этого атрибута имеется очень мало сведений и, как следствие, научных исследований.

В комплексе орудий производства домашнего прядения и ткачества второй половины XIX – начала ХХ в. прялка входила в число древнейших. Она служила вспомогательным приспособлением, к которому привязывали кудель. В русской народной культуре известно много локальных типов прялок, различавшихся по формам, оформлению лопасток и ножек, орнаментике.

Процесс прядения среди домашних занятий был наиболее трудоемким – занимал все свободное время крестьянских женщин и девушек. Поэтому работать на прялке и веретене девочек приучали, по сообщениям наших информаторов, с пяти – семи лет. Наставниками выступали матери и бабушки. Вначале детям доверяли только сучить – скручивать ладонями «отрепья» (волокно, остававшееся после трепания). Малых детей не отпускали гулять, пока «не напрядут пасмён-ку матери», т.е. не выполнят положенного «урока». В семьях, в которых было мало дочерей, к процессу прядения привлекались и мальчики [Фурсова, 1998, с. 106]. Последние в своем обучении достигали уровня мастеров прядения нитей из толстого грубого волокна для мешков. Во время полевых исследований в селах бывшей Николаевской вол. Барнаульского уезда Томской губ. нами отмечены изделия, пряжу для которых сделал мальчик. Правила были нехитрые: постарался, напрял – мать соткала, сшила штаны, а нет – «бегал в одной рубахе пока ребята не засмеют».

Чтобы стать обладательницей прялки, девочка, приобретая необходимые навыки с ранних лет, должна была быть уже сложившейся мастерицей. Прялка служила символом особого социального положения взрослой девушки, вошедшей в сообщество деревенских прях и показавшей готовность посещать супрядки*. Прялки сопровождали женщину на всем жизненном пути: отец или дедушка дарили прялочку в детстве, с прялками девушки и женщины приходили на супрядки, прялку приносила девушка в дом мужа в качестве приданого. Бухтарминские старообрядки вспоминали, что в годы их молодости прялка считалась лучшим подарком со стороны жениха [Там же].

По количеству и качеству спряденной нити судили о характере и достоинствах будущей невесты. В песенном фольклоре сохранились слова про рукодельную пряху, прослыть же «непряхой» в деревне считалось большим позором. Переселенцы из русской старообрядческой среды Белоруссии до недавнего времени хранили «супрядочные» песни, в которых воспевалась девушка-пряха. В одной из песен парень обращался к понравившейся девушке с такими словами: «Не моя ли там милая все на супрядках сидит… Ох, сидит, сидит милая, прядет прядет белый кужалек*» (ПМА, 1993). Исследователи предполагают, что на мифологическом уровне процесс прядения осмысливался как один из способов «творения мира», а спряденная нить соотносилась с судьбой человека [Афанасьев, 1995, с. 164, 204; Дмитриева, 2009, с. 561; и др.].

В Западной Сибири, как и в Европейской России, в масленичных катаниях использовались не только санки, ледянки, но и донца прялок. В наших специальных работах было показано, что в Сибири этот обычай бытовал в среде российских переселенцев из Рязанской губ.: на донцах катались, чтобы «лен уродился» [Фурсова, 1997, с. 131]. Общая для масленичных катаний идея «плодородия», о которой недвусмысленно высказывались информаторы 1900–1910 гг. рождения, позволяет интерпретировать донце в качестве мужского символа.

Искусствоведы в зависимости от формы лопаст-ки и ножки разделили русские прялки на две группы: древесную и древесно-цветочную [Барадулин, 1988, с. 28]. Этнограф Т.А. Бернштам, рассматривая семантику очертаний прялки, передающих «растительный образ» (дерева, цветка или куста), считала, что в народных представлениях лопастка соответствовала силуэту кроны дерева, ножка – ствола или стебля, донце – корня [1992, с. 18].

Прялки русских старожилов Западной Сибири

По просмотренным сибирским прялкам можно составить представление о вариантах конструкции (цельные, изготовленные из одного корня, или составные), орнаментальной композиции и технике ее исполнения. Наблюдаемые нами в ходе экспедиций прялки в основном были мало или совсем не орнаментированы. На них, как правило, нет подписи мастера или владельца, дарственных надписей. Орнаментированные прялки по технике нанесения узоров можно разделить на резные, расписные, а также сочетающие обе техники. Расписные прялки чаще встречались на юге Западной Сибири, особенно на Алтае, резные и оформ- ленные в смешанной технике – в Среднем и Верхнем Приобье, Барабе. Следует признать, что каждая орнаментированная прялка ценна как воплощение уникальной работы конкретного мастера, который мог и не заниматься ремесленным делом (например, отец семейства, жених). Многие из этих предметов быта связаны с более ранними прототипами, хранившимися в семьях или в ближайшем окружении. В зависимости от этнокультурных особенностей изучаемой группы варьировались названия прялок: «прялки» (повсеместно), «пресницы» (Искитимский р-н Новосибирской обл.), «прясницы» (Маслянинский р-н Новосибирской обл.), «прясилки» (д. Базой Томской обл., Тогучинский р-н Новосибирской обл.) и пр. (ПМА). Подобные названия отмечены и в северорусских регионах [Даль, 1990, с. 395, 533].

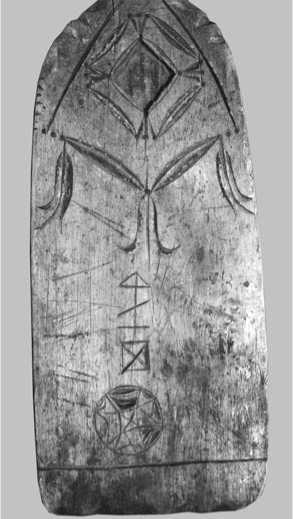

Прялки, орнаментированные в технике глубин-но-выямчатой резьбы, представляются типологически наиболее ранними. Магическое и символическое значение выполненного на них геометрического орнамента пытались раскрыть этнографы, археологи и искусствоведы (см., напр.: [Бобринский, 1910, вып. 1, табл. III, VI; вып. 2, табл. XIX; Рыбаков, 1981, с. 240; и др.]). Композиции на таких прялках сложные, изобилующие многими геометрическими фигурами и их сочетаниями, за которыми скрывается содержание, доступное пониманию не изготовившему их мастеру, а, очевидно, поколениям гораздо более ранней эпохи. На лопастке одной из таких прялок, изготовленных в Барабе, пространство организовано крестом: он держит всю россыпь узоров, в центре креста – лучистый круг (рис. 1). Внизу два креста («четырехлистники») вписаны в круги, между которыми – ромбовидная фигура. Контуры всех этих изображений оформлены острыми уголками-«лучиками». Между концентрическими кругами сделаны насечки, что, с одной стороны, связывает их между собой, а с другой – «оживляет» изображение. Подобные солярные элементы хорошо известны в орнаментации прялок Русского Севера [Разина, 1970, с. 48–53]. Встречаются они на прялках на Алтае, в Прииртышье [Беляева, 2007, с. 34, 38 и др.], у семейских Забайкалья [Болонев, 1980, с. 152], а также на других орудиях обработки льна. Господство «солнечной» тематики характерно для декора не только русских или сибирских, но и славянских прялок в целом. Поразительное сходство солярных композиций на русских и сербских прялках позволяет отнести их происхождение к очень отдаленным временам и связать с единой славянской общностью [Рыбаков, 1981, с. 239]. Орнаментика барабинской прялки имеет и специфические черты. Так, над большим крестом показаны два крупных квадрата, разбитых крестами на четыре мелких, один из которых заполнен насечками, а три остальных – пустые. Вверху и по бокам орнаментированного полотна прялки изображены половинки «жи-

Рис. 1. Прялка резная, собрание Баганского районного краеведческого музея, пос. Баган Новосибирской обл.

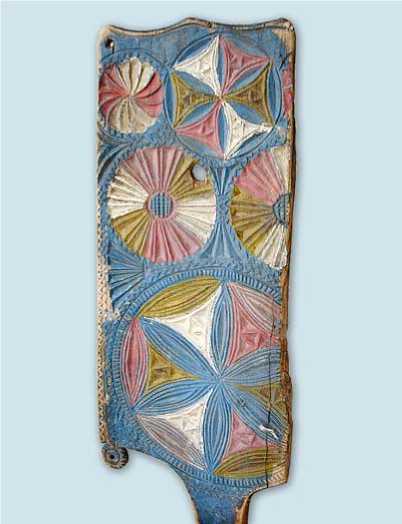

Рис. 2. «Прясница», принадлежавшая А.С. Огневой, старообрядке д. Пеньково Маслянинского р-на Новосибирской обл. Конец ХIХ в. ПМА, 1988.

вых» (с лучиками) кругов, вверху между ними – половинки ромбовидных фигур. Наконец, на самом верху показана зигзагообразная линия. Нижний край лопаст-ки не ровный, по обеим сторонам от ножки вырезаны кружки, орнаментированные по контуру концентрическими треугольниками, по краям – два кружка («сосульки», «шишки»), еще два кружка посередине удерживают лопастку на ножке. С оборотной стороны, на которой привязывали кудель, лопастка гладкая, почти без узоров, лишь внизу вырезаны полукружия. Контуры выступа донца, в которое крепилась ножка, орнаментированы кругом с вписанным в него крестом («четырехлистником»). Визуально можно определить, что лопастка либо была перенесена сюда с другой, более старой прялки, либо несколько раз укреплялась заново на ножке (прикручена бечевкой и проволокой). Круглая ножка точеная, разделена на три зоны: в верхней и нижней вырезаны ритмично повторяющиеся круговые углубления (7 и 13 соответственно), срединная зона гладкая, видимо, в этом месте ножку обхватывали рукой, когда переносили прялку.

В многосоставной композиции угадывается стремление резчика точно скопировать известные ему образцы, в которых исследователи видят «всесильные солярные символы», распаханные и засеянные поля матушки-земли (по Б.А. Рыбакову). По мнению Б.А. Рыбакова, круги-солнца, обрамляющие лопастки типологически ранних прялок, передают непрерывное (дневное и ночное) движение солнца [Там же, с. 244]. Основываясь на материалах конца XIX – начала ХХ в., можно предположить, что солярные символы были ведущими, обладающими апотропеическими свойствами, призванными защитить пряху, а также результаты ее труда от злых анимистических сил. Среди сибирских материалов нами были выявлены аналогичные резные узоры на ткацких станках, трепалах. Интервью подтвердили сохранение представлений о защитных свойствах солярных знаков от «дурного глаза», «сглаза» и пр. [Фурсова, 1998, с. 114].

В Среднем Приобье встречаются прялки, орнаментированные в смешенной технике – резные композиции включают раскрашенные элементы. На ло-пастке «прясницы» Александры Савельевны Огневой (1912 г.р.) – жительницы д. Пеньково Маслянинско-го р-на Новосибирской обл. – изображены разнообразные круги: с вписанными розетками, исходящими лучами – прямыми или изогнутыми (рис. 2). На голубом фоне внутреннее содержание розеток выделяется белой, желто-коричневой, красной красками. Архип Яковлевич Огнев*, смастеривший прялку, использовал традиционные элементы «оживки» солярных знаков в виде уголков-«лучиков», насечек, зигзагооб- разных линий, аналогичных имеющимся на описанной выше резной прялке. В целом, цветовое решение, которое, видимо, не единожды подновлялось, следует признать ярким, жизнерадостным. Эта прялка относится к копыльным, у которых лопастка, ножка и донце выполнены из одного корня дерева. На оборотной стороне лопастки – горизонтально расположенное изображение овала с вписанным в него ромбом, в котором, в свою очередь, заключен вертикально стоящий овал. По нижнему краю лопастка изначально была украшена двумя кружками по краям (один утерян), на которых высечены по две концентрические окружности с отверстием в центре. Подобные декоративные элементы на лопастке А.С. Огнева называла «шишечками» или «сосулечками». В месте соединения ножки с донцем (в месте сгиба копыла) вырезана полусфера – элемент основного мотива с вписанной розеткой. На плоской ножке имеются пять ритмично повторяющихся углублений и выступов.

По информативности символика узоров на данном изделии не менее емкая, чем на барабинской прялке: на трех уровнях изображены солярные знаки разных размеров и, главное, содержания. Вверху вырезан круг с вписанной шестилепестковой розеткой, по бокам от которой расположены два меньших круга с осевой симметрией скривленных линий: справа линии направлены по часовой стрелке (ввиду плохой сохранности эта часть лопастки утеряна), слева – против. Архаичные композиции стойко сохранялись в быту; видимо, в понимании крестьян они не только украшали жизнь, но и обещали защиту и благополучие. На рубеже XIX–XX вв. их присутствие освящалось традицией, или, говоря народным языком, «законом».

Второй изобразительный уровень составляют два круга с центром в виде небольших кружков, разрезанных на мелкие квадратики. Поле между кругами заполнено прямыми насечками-«лучами», сгруппированными по цвету парами. Внизу больше трети ло-пастки занимает большой круг, в который вписана шестилепестковая розетка. Треугольники включают более мелкие треугольники и создают игру светотени между «лепестками», соединенными концами. Элементы всех уровней соединяются: поле заполнено зиг-заго- и веерообразными линиями так, что композиция представляет собой единое целое. Лучистые круги с осевой симметрией и круги с розетками в основе архетипичны, встречаются в традиционной резьбе и росписи на Русском Севере [Грибова, 1980, с. 52–62, 211]. По характеру композиции эта прялка близка известным олонецким, в которых главная фигура находится в геометрическом центре или ниже, отчего прялки кажутся утяжеленными, как бы «растущими из земли» [Русские прялки…, 1970, с. 13].

Наиболее распространенными в Западно-Сибирском регионе следует признать виды росписи расти- тельными узорами. В.М. Василенко в ходе историкохронологического анализа мотивов декорирования русских прялок доказал, что деревня XVIII – середины XIX в. знала только геометрическую резьбу, а в середине XIX в. зародилась и бурно расцвела красочная роспись [1960, с. 101]. Для урало-сибирских росписей характерен живописно-графический стиль, в котором соединились народные традиции и приемы старообрядческой иконописи (перистые ветви деревьев, живописные цветы, белильные оживки-пробелы) [Барадулин, 1977, с. 9]. По мнению исследователей, определенное влияние на развитие орнаментальной росписи этого типа оказали традиции строгановской иконописной школы конца XVI – начала XVII в., искусство северных и суздальских школ XVII в. [Искусство Прикамья…, 1987, с. 10; Сулоцкий, 1871, с. 98]. Согласно архивным данным, членам артели иконников разрешалось выезжать «в города по Каме и в Сибирь для промена икон».

Сибирские росписи выглядят нарядными, красочными, радующими глаз контрастными сочетаниями цветов. Основу орнамента на прялке из д. Загора Маслянинского р-на Новосибирской обл. составляет дерево, проросшее не только ветвями и листьями, но и огромными прекрасными цветами, кружками-«ягод-ками» (плодами), которое, вероятно транслирует идею Мирового древа (рис. 3, слева). Хотя часть лопастки по бокам утрачена, но судить об общей композиции возможно. На оборотной стороне в верхней рабочей части прялка не орнаментирована, а в нижней украшена уменьшенной копией описанного выше дерева с листьями и одним цветком.

Рис. 3. Прялки расписные, собрание Историко-архитектурного музея под открытым небом ИАЭТ СО РАН. Сборы автора, 1989–1990.

Русская традиция устного творчества в XVIII – начале ХХ в. сохраняла тексты о чудесном дереве (как бы его ни называли – Мировым древом или Древом жизни). Ведь люди, которые становились творцами прялок, трепал, ткацких станков и прочей домашней утвари, не жили вне фольклорного творчества. Мотив дерева отчетливо звучал не только в песенной, но и в заговорной традиции: «На море, на океане, на острове Буяне растет дубище, на дубище – сучище…», «У, дуб-дубище, возьми свое зубище…», «На море, на Оки-ане, на острове Буяне стоит дуб ни наг, ни одет…», «…на море Океане, на острове Кургане стоит дуб…», «…белая береза, кудреватая березка росла в чистом поле…» [Русские заговоры…, 1998, с. 74, 81, 233, 244, 277 и др.] и т.п. Идею прялки-растения/дерева брались донести мастера, обладавшие несомненными профессиональными навыками росписи, а также крестьяне «от сохи». Совершенно очевидно, что исследователь имеет дело не с какими-то неопределенными представлениями, неясными образами, а с тем, что органично вошло в народную жизнь и не может быть скоро и легко утрачено.

На лопастке прялки из пос. Маслянино Новосибирской обл. можно видеть чередование листьев, цветов, плодов, расположенных по вертикали, что также, видимо, символизирует дерево. Сине-белый рисунок тонок и деликатен, напоминает наиболее изящные образцы северной и уральской росписи. На прялке из Усть-Таркского р-на Новосибирской обл. центром композиции являются три крупных алых цветка, обрамленных плодами и бутонами (рис. 4). Рисунок «оживляют» разлетающиеся в разные стороны черные извилистые линии, «травки», а белильные «оживки» придают ему объемность, реальную осязаемость. По мнению В.А. Барадулина, расположение главных мотивов – двух-трех цветов и плодов по оси симметрии – характерно для прялок вологодской и архангельской, а также прикамской (обвинской) традиции [Искусство Прикамья…, 1987, с. 25].

Другой вариант композиций лопасток прялок представляют растительные орнаменты в сочетании с изображениями птиц. Подобные орнаментальные мотивы, хорошо известные древнерусским мастерам, рисовавшим заставки к книгам XI–XVI вв., встречаются в рукописных и старопечатных книгах старообрядчества Сибири. «Птичья символика» согласно нашим материалам, представлена в основном на ритуальных, в частности, свадебных полотенцах в виде «пав», «голубков», «лебедей» и пр. Росписи прялок, отражающие индивидуальность мастера, созвучны таким образам устно-поэтического творчества, как «сизый голубочек», который был олицетворением доброго молодца, удальца-молодца (рис. 5). Композиции с чудесным древом, сидящими одной-двумя птицами были наполнены конкретным смыслом и могли служить свадебным подарком (см.: [Разина, 1970, с. 41]).

Рис. 5. Прялка расписная, собрание Ишимского краеведческого музея.

Рис. 4. Прялка расписная, с. Усть-Тарка Новосибирской обл. ПМА, 1999.

Рис. 6. Прялка расписная, принадлежавшая А.Н. Сидоровой (бухтарминская старообрядка), д. Коробиха Катон-Карагайского р-на Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан. ПМА, 1978.

Прялки с аналогичными росписями, «оживками»* белой и «приписками»** черной красками чаще других встречаются на юге Западной Сибири; их росписи представляют собой устоявшуюся композицию и нередко достаточно живописную. Среди расписных прялок встречаются и нарисованные известным «вятским приемом» (см.: [Искусство Прикамья…, 1987, с. 12, ил. 119; с. 32]). Вятские мастера, используя простейшие приемы махового письма и небольшой круг растительных мотивов, украшали предметы простыми композициями.

Рассмотрим сделанную во время экспедиции зарисовку прялки из д. Коробиха Катон-Карагайского р-на Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан, принадлежавшую бухтарминским старообрядцам начала ХХ в. (рис. 6). Растительные композиции здесь разнообразнее, чем на вышеописанных прялках, и кажутся другими по смыслу: изображения нераскрыв-шихся бутонов, листьев, плодов и двух птиц. Мастер использовал больше приемов нанесения краски; рисунок в темно-коричневой гамме, с черными скользящими линиями, «просветляется» белыми мазками разной толщины и размеров. Внизу схематичными мазками показан вазон или земля, откуда тянется фантастическое дерево. Вверху по обеим сторонам от растения сидят черные птицы. Возможно, изначально подобные росписи были написаны не столь мрачными красками, но со временем они могли потускнеть. Примером таких перемен является прялка из д. Мураши Усть-Таркского р-на Новосибирской обл., сделанная более 100 лет назад (рис. 7).

На прялке из Присалаирья сходная композиция показана с помощью абстрактных форм: схематичные линии, видимо, передают образы черных птиц. Совершенно очевидно, что в народном искусстве действует своя диалектика, а техника и техничность никогда не были здесь самоцелью. Сделавший прялку мастер раскрасил ее, как умел, по имевшимся в его распоряжении образцам. Прялка относится к категории составных; ее ножка точеная, фигурная, в верхней и нижней части украшена «кольцами», средняя часть гладкая, без резьбы, приспособленная, видимо, для обхвата рукой. Не исключено, что изображение – результат неумелого подновления первичного рисунка.

Грубый, неумелый рисунок выполнен явно непрофессиональным мастером и на прялке из с. Тополь-ного Солонешенского р-на Алтайского края (рис. 8). На лопастке читается образ древа, заключенный в пространстве, ограниченном волнистыми линиями. Искусствоведы считают орнаментальные мотивы в виде куста, растущего из вазона, наиболее старинными, восходящими к XVII в. [Каплан, 1961, с. 28]. На

Рис. 7. Прялка расписная, д. Мураши Усть-Таркско-го р-на Новосибирской области. ПМА, 1999.

Рис. 8. Прялка расписная, д. Топольное Солонешен-ского р-на Алтайского края. ПМА, 1988.

описываемом рисунке растение исходит из крина*, возможно, впоследствии сменившегося у мастеров вазоном. Прялка составная, точеная, в месте соединения ножки и донца выполнена орнаментальная композиция на основе волнистых линий и ромбов с вписанным в круг крестом.

По мнению исследователей, высокие художественные достоинства росписей Алтая [Там же, с. 22, 55;

*Древнерусский декоративный мотив в виде лилии.

Рис. 9. Прялка расписная, д. Большой Бащелак Чарыш-ского р-на Алтайского края.

ПМА. 1988.

Рис. 10. Прялка составная, принадлежавшая А.И. Шестопаловой, д. Язовая Катон-Карагай-ского р-на Восточно-Казахстанской обл. ПМА, 1978.

Рис. 11. Прялка расписная, д. Коробиха Катон-Карагай-ского р-на Восточно-Казахстанской обл. ПМА, 1978.

Гончарик, 1998, с. 81; и др.] позволяют говорить об отдельной алтайской школе [Барадулин, 1977, с. 3]. Н.И. Каплан отмечает, что солонешенские прялки старообрядцев-«поляков», возможно, были приобретены в районном центре - с. Солонешном, где в дореволюционное время проходили ежегодные ярмарки [1961, с. 50]. В предгорных районах Алтая на прялках встречаются специфические композиции с сочетаниями растительных и солярных мотивов, передававшихся кругами, квадратами с вписанными внутри цветами (рис. 9).

В ходе экспедиций 1978-1979 и 1988,1997 гг.* нами были сделаны зарисовки прялок, принадлежавших в основном потомкам бухтарминских старообрядцев. Для композиций на этих прялках характерны растительные мотивы (цветы, похожие на маки, розы, колоски и пр.), заключенные в круги, квадраты или выстроенные в определенном порядке по лопастке - в один вертикальный ряд, в виде куста, клумбы. Некоторые прялки расписаны в уральских традициях. В отличие от известных композиций на прялках Прикамья, на бух- тарминских нет искусных разводов белилами, мастерски выписанных роз, потому что они, по словам информаторов, изготавливались в домашних условиях, не на продажу. Однако на Бухтарме встречаются и иные, оригинальные с точки зрения композиции, росписи с концентрическими кругами; они отличаются от уральских и приуральских техникой исполнения (ср.: [Барадулин, 1988, с. 37, 50, 51]), приемами обобщения, ритмическим строем, т.е. декоративной трактовкой.

Старообрядцы нередко переписывали и украшали духовные и служебные книги. Рука мастера, имевшего навыки рисования, выводила твердые линии, четко выстроенные композиции, напоминавшие резные и расписные изображения на северорусских прялках. Одним из таких умельцев создана роспись на составной прялке из д. Язовой, принадлежавшей старообрядке А.И. Шестопаловой (рис. 10). Примером росписи, представляющей иной художественный стиль, может служить прялка Марфы Антроповны Осининой (1886 г.р.) из соседней д. Коробихи. На темных охристых фонах ее лопастки изображены восьмилепестковый цветок-розетка, вписанный в концентрические круги, меандры; белым и черным цветом выделены графические линии (рис. 11). Композиция на этой прялке по сравнению с вятско-пермскими более тщательно, тонко и изящно прорисована. Узоры мелкие и статичные, вызывают ощущение уравновешенности, соразмерности. Возможно, эта прялка близка к известным обвинским прялкам Прикамья, хотя характерные черты последних уловить трудно: по виду они очень разные (см.: Искусство Прикамья…, 1987, с. 169; и др.]).

Оригинальной и единственной в своем роде является прялка из д. Базой Томской обл., которую можно отнести к категории не только дарственных, но и «портретных». Вероятно, на ней мастер попытался изобразить не традиционные композиции, а Пелагею Ивановну Воробьеву (в девичестве Тонаеву), которой прялка предназначалась (см. рис. 3, в центре). Работа ее отца – Ивана Степановича Тонаева (1909 г.р.) – можно сказать, близка к светскому портрету, очевидно, что мастер стремился придать образу черты конкретного человека. На прялке изображена улыбающаяся дама, одетая не в крестьянское платье и помахивающая ридикюльчиком. Сходство с портретом усиливает бордовая рамка, в которую заключено изображение. Интересно, что оборотная сторона по традиции четко разделена на рабочую и орнаментированную части. Рабочая отмечена бордовой рамкой, под ней – четыре андреевских креста, вписанных в квадраты, и четыре креста между ними, выполненные в технике глубинно-выямчатой резьбы; в самом низу поверхности имеются три ряда насечек.

Верхняя часть лопастки данной прялки украшена каплевидными отростками, известными в этнографической литературе как «городки». Они типичны для северно-верхневолжских прялок, но редко отмечаются на юге Западной Сибири. В нижней части лопастки по краям сделаны два выреза. Возможно, мастер бывал в г. Томске и видел портреты светских красавиц в музее или на ярмарке, а природные способности позволили ему в этом жанре оформить лопастку. Прялка интересна как попытка народного мастера отойти от традиционализма и предложить художественные средства для декорирования этого исконно женского орудия прядения.

Прялки российских переселенцев Западной Сибири

От старожильческих отличаются прялки украинских переселенцев. Например, составная прялка из собрания музея Новосибирского государственного педуниверситета выполнена явно мастером с «поставленной рукой» (рис. 12). На ее лопастке изображено дерево-куст, вырастающее из вазона с реалистично показанными васильками, которые изображены в профиль, что характерно для украинской росписи [Каплан, 1961, с. 44].

Выделяются прялки нижегородских переселенцев, привезенные в Сибирь в начале ХХ – первой трети ХХ в.

Рис. 12. Прялка расписная, собрание Новосибирского государственного педагогического университета.

В отличие от старожильческих эти прялки всегда разъемные, имеют специальное отверстие для гребня. По мнению ряда этнографов, съемные донца по происхождению связаны со скамьей, на которой сидела пряха, а эволюция их формы в значительной степени обусловливалась традицией масленичных катаний на донце с горки. Во время полевых исследований в д. Базой Томской обл. такого вида донце было обнаружено у выходцев из Нижегородской обл. периода коллективизации (рис. 13). Композиция делится на три части прямыми и фигурными линиями, обозначенными деревянными гвоздями. Рисунок в виде всадника на коне выполнен в технике инкрустации из дерева другой породы (выделяется цветом). У всадника бравый вид, одной рукой он подбоченился, другую с предметом, похожим на трубу, поднял вверх. Фигура коня стилистически близка к известным мезенским изображениям: вытянутое туловище, тонкие ножки-паутинки изогнуты, как при беге галопом. Возможно, типологически эта прялка является более ранней, чем известные по музейным коллекциям городецкие прялки с изображениями дам и кавалеров, карет и пр.,

Рис. 13. Прялка резная, д. Базой Ко-жевниковского р-на Томской обл.

ПМА, 1989.

Рис. 14. Прялка резная, д. Старосо-седово Искитимского р-на Новосибирской обл. 1930-е гг. ПМА, 1990.

т.е. бытовыми деталями. Мастер как бы поставил перед потомками загадку: кто трубит, к чему зовет?

Развитие древнейших мотивов нашло отражение в изображении на другой прялке с инкрустированным донцем, принадлежавшей переселенцам-нижегородцам. Ее украшает необычная композиция (рис. 14). Ближе к ножке вырезано изображение древа-цветка в виде ромба с условными лепестками, основания которых примыкают к сторонам ромба. На второй половине донца рисунок, вероятно, процарапан нетвердой рукой владельца или владелицы. Он отличается от композиций с «древом» здесь не только по технике исполнения, но и по содержанию. Похоже, главным для исполнителя было передать содержание христианских символов. Безусловно, удивляет, что крест показан в нижней части прялки, где обычно усаживалась пряха. Ниже креста изображен круг с вписанным в него крестом, части которого рассечены кре стами меньшего размера. По-видимому, для пряхи было важно наличие этих христианских знаков на прялке, в каком месте они изображены – не имело значения. Деталь неправильной формы, в которую вставляют ножку прялки, орнаментирована опять же мастерски. Показана птица с укороченным, но широким хвостом – мотив хорошо известный по женским рукоделиям (вышивке). Точные выразительные линии создают образ павы. К сожалению, все вырезные из благородного дуба детали ко времени нашей экспедиции были утеряны.

Заключение

Для фольклорной традиции восточных славян как изучаемой территории «вторичного» о своения Западной Сибири, так и Русского Севера характерна консервация рудиментов архаиче ских явлений, в частности, в орнаментике предметов утвари и орудий труда. Культура росписи и резьбы прялок в Сибири сложилась, видимо, под непосредственным влиянием северорусской традиции, принесенной переселенцами из Вологодчины, Каргополья, Прикамья. Если на Урале были единые приемы росписи и составления композиций для всех видов домашней утвари, то в Сибири они не являлись однородными и перекрывались другими традициями, в частности, переселенческими (например, украинскими). Собранные нами материалы свидетельствуют о разнообразии и своеобразии художественных приемов и композиционного оформления прялок Южного Алтая, что подтверждает наблюдение А.Е. Ащеп-кова [1950, с. 126, 132, 133, 134].

Сибирские прялки по технике и приемам оформления орнаментальными мотивами близки к северорусским и верхневолжским, но имеют свою специфику: у них нечасто встречаются скульптурно оформленные лопастки, как правило, отсутствуют навершия-«город-ки», подписи или автографы сделавших их мастеров. Для юга Западной Сибири северорусские и уральские традиции являлись базовыми, они варьировались в пределах типа в зависимости от этнокультурной ориентации населения, наличия обученных мастеров, близости духовных центров православной церкви (иконописных мастерских) и старообрядчества. Нижегородские традиции не получили распространения в силу малочисленности и тяжелых условий жизни переселенцев. Мастеровые из числа российских переселенцев, знакомые с высокопрофессиональными образцами, не восприняли сибирских традиций.

Прялки корневой конструкции характеризуются более тонким рисунком, определенной локальностью бытования. На составных прялках, среди которых есть и точеные, встречается неумело и грубо выполненный рисунок, нередко транслирующий традиционные архетипы.

Основные архетипы прялочной орнаментики были завезены в Западную Сибирь и представлены двумя традициями росписи и резьбы: вариантами солярных узоров, цветочно-растительными – с птицами и без. Сюжеты росписей простые и типичные в целом для произведений русского народного искусства – изображения сотворенного мира в виде райского сада или царства небесного. Необходимость объяснить священное через обмирщенное при помощи самых простых изобразительных средств ярко проявило себя в народном художественном творчестве сибирских крестьян.