Народные промыслы Республики Дагестан как объекты развития внутреннего туризма

Автор: Курбанова А.М., Гаджибекова Н.С.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной проблеме - сохранению народных промыслов Дагестана, которые сейчас находятся на грани исчезновения. Цель статьи - выявить сохранившиеся объекты декоративно-прикладного искусства для их активного использования в туризме. В статье были использованы такие методы, как описательный, метод статистического анализа и перспективный. Проведенное исследование позволило выявить то, что развитие туризма может привести к уничтожению духовного наследия наших предков, поскольку мастера при производстве изделий декоративно-прикладного искусства стали ориентироваться на потребности туристов. Автором исследуются особенности влияния географических условий на развитие того или иного вида народных промыслов. Выявляются отличительные черты каждого из них, влияние традиций, верований на применяемые мастерами узоры. Представлена динамика турпотока, а также рост предприятий сферы путешествий, объем продаж изделий декоративно-прикладного искусства.

Внутренний туризм, турист, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, республика дагестан, самобытность, туристические маршруты

Короткий адрес: https://sciup.org/149148156

IDR: 149148156 | УДК: 130.2:745 | DOI: 10.24158/fik.2025.4.8

Текст научной статьи Народные промыслы Республики Дагестан как объекты развития внутреннего туризма

Активное развитие внутреннего туризма способствовало росту турпотока в Республику Дагестан. Путешественники в последние годы отдают предпочтение знакомству с местными обычаями, традициями, особенностями декоративно-прикладного искусства. В традиционной культуре и образе жизни одним из главных элементов является хозяйственная деятельность, которая представляет собой устоявшийся способ производства и систему соответствующих отношений в обществе. Она формировалась на протяжении долгого времени, отражая особенности окружающей среды, социальные структуры и культурные традиции конкретного региона.

Традиционное хозяйство народов Дагестана включает в себя разнообразные формы земледелия, скотоводства, ремесел и торговли, которые передавались из поколения в поколение. В нем особое место занимали промыслы и ремесла.

Цель исследования – выявить памятники декоративно-прикладного искусства, которые могут стать частью туристического маршрута для путешественников в Дагестане.

Задачи:

-

– декларация сохранения самобытности народных промыслов;

-

– формирование положительного имиджа региона;

-

– исследование распространения традиционных ремесел и возможностей их восстановления, сохранения и активного применения в туристической сфере, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию внутреннего туризма в регионе.

Многие ученые, такие как Ф.А. Гаджалова (2005), Л.В. Стахова (2020), О.В. Фролова, К.Е. Черных (Фролова, Черных, 2023), Л.А. Штомпель (2021) и другие, уделяли большое внимание изучению роли декоративно-прикладного искусства в туризме.

В работе были использованы следующие методы:

-

– описания, применявшийся для характеристики населенных пунктов, в которых активно развивается народное творчество, позволил получить важные данные об их уникальных чертах и отличительных особенностях;

– изучения статистических данных, что позволило проанализировать динамику внутреннего туризма в регионе и объемы продаж изделий декоративно-прикладного искусства;

– прогнозирования, целью которого было выявить способы популяризации традиционных ремесел и декоративно-прикладного искусства, способствующих росту туристического потока в регион и сохранению культурного наследия, результатом применения которого стало создание рекомендаций по развитию отрасли и привлечению внимания к ее историко-культурному наследию.

Во многих странах Европы уделяется пристальное внимание сохранению традиционного промысла. Так, в Германии «предприятия, использующие ручной труд, имеют существенные налоговые льготы, позволяющие за несколько лет полностью вернуть затраты на приобретенное оборудование» (Стахова, 2020: 130).

Являясь важным элементом культурного развития того или иного региона, страны, декоративно-прикладное искусство способствует развитию туризма, формированию новых, более насыщенных экскурсионных направлений. Декоративно-прикладное искусство позволяет туристам глубже погрузиться в мир самобытной культуры Дагестана.

Одним из активных инструментов продвижения туристических возможностей являются народные промыслы, которые способствуют увеличению доходов в бюджет от реализации изделий.

Декоративно-прикладное искусство не только определяет специфику и перспективные направления развития туризма, но и влияет на формирование приоритетных векторов инвестиционной политики.

«Развитие туризма привело к возрастающему интересу наших соотечественников к произведениям декоративно-прикладного искусства народов других стран и континентов. Поэтому развитие туризма и, особенно такого его вида, как культурно-познавательный, выступает широкой основой для реставрации и популяризации национального наследия, в том числе и народных промыслов» (Штомпель, 2021: 116).

Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан проводится активная работа по реализации государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»1.

Также осуществляется государственная поддержка производителей изделий народных промыслов в виде выплаты субсидий для возмещения затрат на приобретение технологического оборудования, сырья, материалов. В 2021 г. такая поддержка была оказана 19 мастерам, а в

2022 г. – 221. Так, для покупки технологического оборудования и инструментов было выделено в объеме 70 % от общей суммы расходов, но не более 1 500 000 рублей. Для закупки сырья и материалов в объеме 70 %, но не более 500 000 рублей. Для приобретения драгоценных металлов, которые используются в качестве сырья и/или материалов при создании изделий народных художественных промыслов, в объеме 30 %, но не более 500 000 рублей2.

За счет данной поддержки 34 мастера прибрели для работы токарные станки, бормашины, гончарные круги и т.д. В 2024 г. размер субсидий составил 9 млн рублей, а в 2025 г. планируется 10 млн рублей (Магомедова, Нажмутдинова, 2023).

В целях продвижения народных промыслов Министерство проводит мастер-классы с элементами обучения в образовательных учреждениях и детских лагерях. В рамках популяризации народных промыслов региона в 2024 г. были проведены:

– международная выставка MITT 2024;

– XXXII выставка-ярмарка народных промыслов «Ладья. Зимняя сказка 2024»;

– всероссийский фестиваль народного творчества «Кубачи»;

– международный фестиваль народных художественных промыслов «Хранители традиций». В нем приняли участие представители других регионов: коллектив мастеров НХП Беларусь, «Ремесленный совет Кыргызстана», коллектив мастеров НХП Республики Узбекистан, АО «Хохломская роспись», АНО «Уэленская косторезная мастерская», АНО «ГрандМастеров – КВН», «Мастер ДПИ Синельникова Т.В.», ЗАО «Практика», АО «Машиностроительный завод “Штамп”».

В республике в сфере народных промыслов функционирует 20 средних и малых организаций, 80 индивидуальных предпринимателей (Магомедова, Нажмутдинова, 2023).

В Дагестане представлены следующие виды народно-художественных промыслов: кубачин-ские художественные изделия из серебра, бурки и бурочные изделия, кайтагская вышивка, национальные платки, испикская и балхарская керамика, гоцатлинские художественные изделия, унцукульские художественные изделия из дерева с орнаментальной насечкой, ковры и ковровые изделия ручной работы с использованием натуральных красителей.

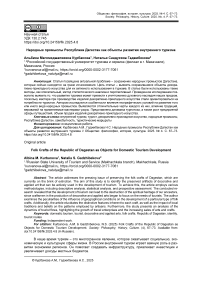

С увеличением туристического потока в регион выросло и количество туристических предприятий (рис. 1).

■2018 ■2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

Рисунок 1 – Динамика изменения количества туристических предприятий по Республике Дагестан, ед.3

Figure 1 – Dynamics of Change in the Number of Tourist Enterprises in the Republic of Dagestan, Units

Количество туроператоров увеличилось на 23 по сравнению с 2021 г. На реализацию государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан» в республиканском бюджете выделено 14,04 млн руб.4

В непосредственном управлении Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан находятся: ООО «Межгюльская ковровая фабрика», расположенная в Хивском районе; ООО «Ботлихская фабрика народных промыслов», территориально относящаяся к Ботлихскому району; ООО «Гоцатлинский художественный комбинат», расположенный в Хунзахском районе и ООО «Кубачинский художественный комбинат» Дахадаевского района. Для привлечения инвестиций и развития народно-художественных промыслов планируется объединить эти организации в одно акционерное общество.

В реестре Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан представлены основные центры декоративно-прикладного искусства Дагестана, пользующегося спросом со стороны туристов: Кубачи, Балхар, Унцукуль, Табасаран. По ним проходят такие туристические маршруты, как: «Кубачи-аул златокузнецов», «Узоры Табасарана и Хива», «Балхар – путешествие в аул мастеров», «Кубачи», «Промыслы Дагестана».

«Основные центры традиционных художественных промыслов Республики Дагестан обладают высоким туристическим потенциалом и являются очень ценным ресурсом для развития внутреннего и въездного туризма в республике» (Фролова, Черных, 2023: 86).

В каждом районе Дагестана есть свой неповторимый вид декоративно-прикладного искусства, на развитие которого оказала влияние особенность местной природы. Так, резьба по дереву получила развитие в Унцукульском районе. Этому способствовали природные условия, а именно наличие тростника, который рос вдоль берегов Аварского Койсу. Изначально местные жители изготавливали из него различные предметы, такие как рогатки, трости, стеки и трубки. Они вывозились в соседние села, а также за Терек и Сунжу. Позже стали использовать твердые породы деревьев, произраставшие там: абрикос, кизил, орех. Свои изделия мастера украшали инкрустацией из меди, мельхиора, серебра и бирюзы (Jabbarov, 2023: 13).

Со второй половины XIX в. наибольшее распространение получили трубки, которые пользовались популярностью за пределами Дагестана. Выделяют следующие виды резьбы:

«1. Линейно-графическая.

-

2. Двухскатно-желобчатая.

-

3. Трехгранно-выемчатая.

-

4. Лентовидная.

-

5. Плоская или плоскосилуэтная.

-

6. Чешуйчатая.

-

7. Сквозная или ажурная» (Ивлиева, Атеков, 2020: 93).

«Выполненные насечкой мотивы орнамента сохраняют древние знаки – образы воды, солнца. Они имеют чрезвычайно условный, обобщенный характер, а их чередование в системе орнамента подчинено строгому ритму и симметрии». (Бужинов, Коснырев, 2015: 73).

Часто на изделиях XIX–XXI вв. можно увидеть солярные знаки, символизирующие плодородие, это елочки, кружочки, линии, треугольники. Важно отметить, что декоративно-прикладное искусство Дагестана представляет собой уникальное сочетание этических и эстетических принципов. Ярким примером этого является использование символов и оберегов при возведении домов. С одной стороны, такие символы служили защитой от непогоды и нечистой силы, а с другой – украшали жилище орнаментальной резьбой.

Местные жители активно применяли «печать Соломона» при строительстве своих домов. Этот символ, который считается сильнейшим оберегом и талисманом в исламе, играл важную роль в духовной жизни местного населения.

С эстетической точки зрения интересным решением является использование циркулярной арки, которая держится на замковом камне.

Резьба по камню – это один из видов декоративно-прикладного искусства, который получил свое развитие в горных районах благодаря доступности природных камней, используемых для строительства домов.

Особое значение имеет ювелирное искусство Гоцатлинского комбината. В 1960-е гг. стали практиковать при производстве столовой посуды филигрань. «Филигрань как техника, которой было легко обучить молодежь, широко используется и при изготовлении женских украшений. Ассортимент с филигранью становится одним из основных направлений мастеров комбината. Обучение детей основам традиционного искусства в местной школе создавало дополнительные условия для развития таких промыслов» (Магомедов, 2019: 93).

Другим направлением деятельности комбината стала гравировка по стали и изготовление штампов. «Техника использования в ювелирном деле простых штампов пуансонного типа являлась старинной для всех школ ювелирного дела Дагестана» (Саидова, 2018).

Изготовление ювелирных изделий само по себе может считаться одним из народных промыслов Дагестана. В частности, оно было развито в селе Гамсутль – здесь специализировались на изготовлении серебряных женских украшений. Они «отличались массивностью, обилием серебряного припая, заполнявшего ячейки ажурной филиграни. Чернь обычно применяли меньше. Филигранные изделия выполняли из серебра, при изготовлении вещей с черневым рисунком пользовались серебром более высокой пробы» (Газимагомедов, 2011: 18).

Рукоделие было также развито во многих районах Дагестана, особенно в зимний период. Это связано с тем, что основная деятельность дагестанцев была сосредоточена на сельском хозяйстве, поэтому летние месяцы были посвящены полевым работам, а женщины-горянки занимались рукоделием в свободное от сельскохозяйственных дел время, которое приходилось на зиму.

Самым распространенным видом рукоделия, получившим развитие в Дагестане, являлась кайтагская вышивка. Ф.А. Гаджалова замечает: «Из всех техник народной вышивки Дагестана по своей редкости наиболее оригинальны технические приемы кайтагской вышивки, начало традиции которой уходит в ХVI в. Технические приемы вышивания похожи на вышивки ХVI-ХVIII вв., которые производились в Трейсе и Эпирусе (Турция)» (Гаджалова, 2005: 31).

Помимо эстетической привлекательности, вышивка на одежде имела ритуальное значение, выступала оберегом, защитой от нечистой силы.

Еще одной разновидностью рукоделия, получившей развитие в Дагестане, было плетение. Особой популярностью пользовались «тастары», плетение которых похоже создание «рыбацкой сети. Мелкие ромбовидные ячейки соединены между собой крохотными узелками, то есть узелковое, филейное плетение, известное мореплавателям, рыболовам и охотникам» (Амирханова, 2022: 236). Учитывая, что кумыки в основном проживали в равнинных районах Дагестана, можно предположить, что технология изготовления сетей могла быть использована и при создании та-стара. Благодаря развитию внутреннего туризма, туристы способствовали сохранению этой техники, сегодня «есть хранители мастерства и школы, в которых искусство создания тастаров передается молодежи» (Амирханова, 2022: 242).

Ковроткачество в Дагестане – это древнее искусство, основанное не только на технических навыках и опыте, но и на глубоких знаниях, полученных из практики, а также на уникальных бытовых традициях. Овцеводство стало ключевым фактором, способствовавшим развитию ковроткачества в республике. Это ремесло было тесно связано с производством предметов быта, которые соответствовали специфике овцеводческого хозяйства – обработке шерсти.

Наибольшее развитие ковроткачество получило в Южном Дагестане, а именно в селах Ахты, Микрах, Куруш. На него сильное влияние оказала Азербайджанская Республика – Куба (Северный Азербайджан). С этой территории приезжало много скупщиков на территорию Южного Дагестана, которые готовы были платить немалые деньги за создание копий кубинских ковров. Характерные для них орнаменты были переработаны дагестанцами и сохранены в лезгинских коврах (Гаджимурадов, 1989).

Для создания роскошных ковров с ворсом высокого качества использовалась полугрубая шерсть, полученная в результате весенней стрижки. Она отличалась особой прочностью, эластичностью и идеально подходила для формирования стоячего ворса. Перед тем как приступить к созданию ковра, шерсть тщательно промывалась, затем из нее готовилась пряжа, которую впоследствии красили.

С ворсовыми коврами в Дагестане связано много поверий. Во многих селениях для продолжения рода по ковру пускали походить мальчишку, считалось, что после этого у хозяина этого дома будет много внуков или внучек.

В колористике дагестанских ковров преобладает красный цвет. Чтобы добиться разнообразных оттенков, мастерицы смешивали красители, сделанные из растений, растущих на этой территории. Так, для получения черного цвета смешивали кору ореха или дуба с железным купоросом, зеленого и синего – индиго, коричневого – листья и кору ореха, дуба, алычи. Красную краску получали из корней марены.

Наличие высококачественного сырья, природных красителей и многолетний опыт мастеров привели к тому, что ковроткачество в Дагестане достигло уровня настоящего искусства. Местные художники разработали совершенную систему колористического и композиционного построения узоров, что сделало их ковры поистине уникальными произведениями искусства.

В горных районах Дагестана ковроткачество имело свои особенности. В Хунзахском районе получили развитие такие его виды, как «салмаг» и «давагин». «Салмаг» – это безворсовый односторонний ковер, которым застилали пол дома. «Давагин» – это безворсовый гладкий двухсторонний ковер, он тоже был предназначен для использования на полу (Гарунова, 2017).

Обобщая сказанное, можно заключить, что сохранение и развитие народных промыслов имеет значение не только для сохранения самобытной культуры, но и для развития туризма. Народные промыслы могут способствовать привлечению турпотока в регион, созданию новых рабочих мест, повышению материального благосостояния местных жителей и сохранению сел.