Нарушение механизмов вазодилатации у больных сахарным диабетом 2-го типа при проведении контралатеральной холодовой пробы

Автор: Смирнова Е.Н., Подтаев С.Ю., Лоран Е.А., Мизева И.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить характер изменений тонуса сосудов при проведении непрямой холодовой пробы с использовани ем вейвлетанализа колебаний кожной температуры и сравнить полученные результаты у здоровых лиц и боль ных сахарным диабетом 2го типа. У здоровых лиц после окончания холодового воздействия происходит восста новление амплитуды колебаний кожной температуры до исходного уровня в нейрогенном и эндотелиальном диапазоне частот. У больных сахарным диабетом 2го типа нарушение вазодилатации проявляется отсутствием восстановления амплитуд колебаний после пробы.

Холодовая проба, вейвлет-анализ, сахарный диабет 2-го типа, вазодилатация

Короткий адрес: https://sciup.org/14919670

IDR: 14919670 | УДК: 16.379-008.64-06:616.13/.16.07

Текст научной статьи Нарушение механизмов вазодилатации у больных сахарным диабетом 2-го типа при проведении контралатеральной холодовой пробы

В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 246 млн больных сахарным диабетом (СД), при том прогнозируют, что к 2025 г. число больных увеличится в 1,5 раза. СД 2-го типа как синдром хронической гипергликемии на основе инсулинорезистентности и дисфункции бета-клеток поджелудочной железы начинается со стадии метаболических изменений, которые на 5–7 лет опережают реальную диагностику заболевания [2]. Это объясняет наличие сосудистых осложнений у 50% больных на момент установления диагноза СД, которые в дальнейшем и определяют прогноз заболевания: трудоспособность, инвалидизацию, продолжительность жизни.

Диагностика диабетических осложнений в настоящее время осуществляется только на клинической стадии, а лечение в большинстве случаев направлено на уменьшение прогрессирования ангиопатий. Инсулинрезистент-ность способствует развитию окислительного стресса, который в свою очередь прямо или опосредованно приводит к развитию сосудистых осложнений. Утолщение базальной мембраны, дисфункция эндотелия, отложение гликопротеидных веществ в капиллярах и артериолах всех тканей, включая периневральные артериолы, начинаются задолго до определяемой гипергликемии и отме- чаются у больных с латентным диабетом [1]. Начальным проявлением эндотелиальной дисфункции, предшествующим его органическому повреждению, является нарушение местной вазорегулирующей функции [3].

В качестве характеристик, отражающих нарушения активных механизмов регуляции тонуса сосудов, в нашей работе использованы колебания кожной температуры, выделенные в соответствующих частотных интервалах. Исследование низкоамплитудных колебаний кожной температуры с использованием вейвлет-анализа при проведении непрямой холодовой пробы позволяет, в частности, оценить реакцию эндотелиального и нейрогенного механизмов регуляции сосудистого тонуса [7]. Реакция организма на холодовую пробу характеризуется снижением амплитуд колебаний кожной температуры в эндотелиальном и нейрогенном частотных диапазонах во время ее проведения и повышением этих показателей после прекращения холодового воздействия [6].

Материал и методы

Проведено обследование пациентов с СД 2-го типа (СД 2), 4 мужчин и 17 женщин в возрасте от 46 до 76 лет (61,2±1,9 лет). Диагноз СД ставился в соответствии с критериями ВОЗ [2]. Средняя длительность заболевания составила 10,6±1,3 года.

В исследование не включались пациенты с известными макро-васкулярными осложнениями (инфаркт миокарда, стенокардия, нарушение мозгового и периферического кровообращения) и выраженными микрососуди-стыми расстройствами (ретинопатия пре- и пролиферативная, диабетическая стопа). У всех пациентов выявлялась дистальная диабетическая полинейропатия с наличием позитивных симптомов. Таблетированные сахароснижающие препараты принимали 8 человек, 9 находилось на комбинированной (инсулин и таблетированные препараты) и 4 пациента получали только инсулиноте-рапию. Средний уровень гликированного гемоглобина на момент обследования – 8,8±0,4%. В качестве группы сравнения исследованы практически здоровые люди: 7 мужчин и 7 женщин в возрасте от 41 до 60 лет (56,1±0,8 лет). Возраст больных СД и группы контроля были сопоставимы (р=0,63).

Во время проведения контралатеральной холодовой пробы пациент находился в положении лежа на спине, температура в помещении при проведении измерений составляла 22,5±0,5 °С. Регистрировалась температура тыльной поверхности дистальной фаланги указательного пальца правой кисти. Для защиты от влияния на датчик, регистрирующий кожную температуру, внешних конвективных тепловых потоков использовали материал с низкой температуропроводностью. Использовалась специальная ячейка из этого материала, в которую помещали палец правой кисти. Регистрация температуры начиналась после установления стационарного теплового режима, примерно через 5–10 мин после помещения пальца в ячейку, минимальная температура для проявления адекватной реакции сосудов на холодовую пробу составила 30 °С. Еще один датчик температуры использовался для контроля колебаний температуры в помещении. Сигналы с датчиков температуры (терморезисторы с постоянной времени 1 с) поступали после усиления на 24-раз-рядный аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации 200 Гц. Разрешение измерительного устройства по температуре составляло 0,001 °С.

В процессе проведения холодовой пробы кисть левой руки погружалась в ванночку с водно-ледовой смесью (температура 0 °С) на 3 мин [5]. Измерение темпера- туры проводилось непрерывно: в течение 10 мин до пробы, во время холодовой пробы (3 мин) и в течение 10 мин после проведения пробы.

Для частотно-временного анализа сигналов был использован вейвлет-анализ, который позволял провести фильтрацию сигнала и выделить из него колебания в заданном диапазоне частот [4]. Для оценки вклада различных механизмов регуляции сосудистого тонуса была выбрана величина среднеквадратичных амплитуд колебаний кожной температуры < Δ T> в соответствующем частотном диапазоне.

Данные представлены в виде M±SD, где M – среднеарифметическое значение в подгруппе, SD – погрешность измерения, рассчитанная по формуле Стьюдента. Статистическая значимость отличий выборок определялась с использованием критерия Вилкоксона.

Результаты и обсуждение

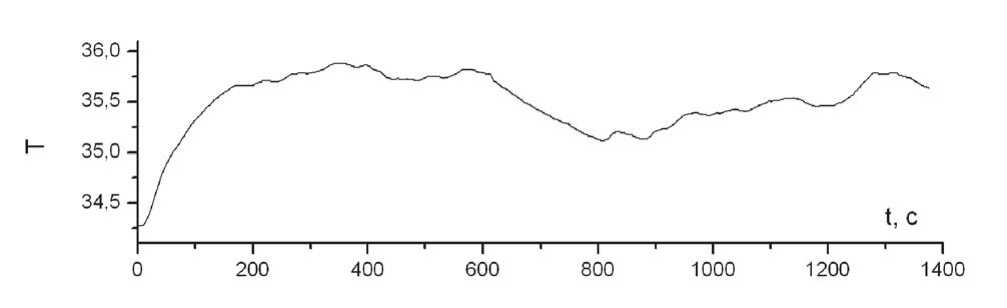

На рисунке 1 представлен характерный график зависимости температуры от времени для здорового человека при проведении непрямой холодовой пробы. Как следует из рисунка 1, в стационарном режиме (200…600 °С) температура подвержена колебаниям. Во время холодовой пробы (600…800 °С) происходит понижение температуры контралатеральной конечности с одновременным снижением амплитуды колебаний. После завершения холодовой пробы следует релаксационный период в течение примерно 3 мин, когда нарастает интенсивность колебаний и восстанавливается температура конечности.

В контрольной группе снижение температуры во время холодовой пробы составляло 1,0±0,2 °С (p=0,001), восстановление температуры протекало медленнее, и, в среднем, через 3 мин после окончания холодовой пробы температура была ниже исходного уровня на 0,5±0,1 °С (p=0,002).

У больных сахарным диабетом понижение температуры во время холодового теста составило 0,4±0,2 °С (p=0,03), а через 3 мин холодового воздействия температура была равна температуре до пробы 0,0±0,4 °С (p=0,4). Очевидно, что динамика средней температуры

Рис. 1. Характерный график зависимости температуры от времени для здорового человека при проведении непрямой холодовой пробы

Таблица 1

Средние амплитуды колебаний кожной температуры (*103, °С) при проведении холодового теста в группах здоровых лиц

|

Диапазон колебаний |

До пробы (1) |

Во время пробы (2) |

Через 3 мин (3) |

Через 10 мин (4) |

|

Эндотелиальный Нейрогенный |

21,4±3,7 8,9±1,4 |

9,6±1,0, р1–2=0,00098 3,2±0,3, р1–2=0,001 |

20,1±3,7, р2–3=0,0052 7,0±1,3, р2-3=0,009 |

18,9±3,4, р2–4=0,019 6,6±1,3, р2–4=0,0096, р1–4=0,018 |

Таблица 2

Среднеквадратичные амплитуды колебаний кожной температуры (*103, °С) при проведении холодового теста в группе больных СД 2-го типа

|

Диапазон колебаний |

До пробы |

Во время пробы |

Через 3 мин |

Через 10 мин |

|

Эндотелиальный Нейрогенный |

12,4±1,6 3,7±0,6 |

6,2±1,1, р1–2=0,0008 2,1±0,3, р1–2=0,0007 |

10,8±3,3, р1–3=0,002 3,4±0,6, р2–3=0,003 |

7,5±1,0, р1–4=0,007 2,9±0,4, р1–4=0,024, р2–4=0,014 |

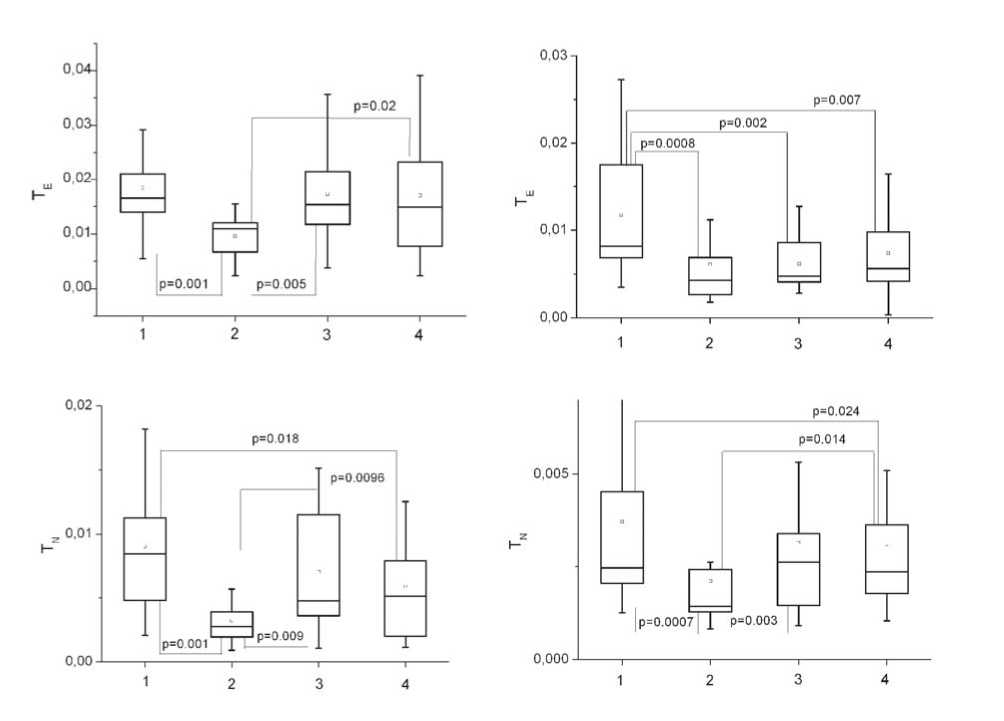

Рис. 2. Сравнение реакции на холодовую пробу в подгруппе здоровых (графики слева) и в группе больных СД (графики справа) в эндотелиальном (вверху) и нейрогенном (внизу) диапазонах. Цифрами на графиках обозначены: 1 – до холодовой пробы, 2 – во время холодовой пробы, 3 – в течение 3 мин после пробы, 4 – в течение последующих 7 мин во время холодовой пробы практически совпадает у больных и здоровых лиц и не может служить показателем сосудистой дисфункции. Частотный анализ колебаний кожной температуры позволяет получить более детальную информацию о сосудистых реакциях во время пробы. Колебания температуры с частотами выше 0,3 Гц на поверхности кожи не превышают уровень тепловых шу- мов. Таким образом, исследованию доступны только низкочастотные колебания, в частности, нейрогенного (0,02– 0,05 Гц) и эндотелиального (0,01–0,02 Гц) диапазонов. В контрольной группе амплитуда колебаний кожной температуры в эндотелиальном и нейрогенном диапазонах достоверно снижалась, а в течение 3 мин после функциональной нагрузки увеличивалась до исходных значений

(табл. 1).

У пациентов с сахарным диабетом реакция на холодовую пробу значительно отличалась от результатов здоровых лиц (табл. 2). После снижения амплитуд колебаний кожной температуры в эндотелиальном диапазоне не происходило их восстановление в течение последующих 10 мин. В нейрогенном диапазоне после прекращения холодового воздействия амплитуды колебаний достигли начального уровня, однако относительное изменение амплитуд в процессе проведения пробы у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа было значительно меньше в сравнении с теми же параметрами для контрольной группы возрастных.

На рисунке 2 показано статистическое сравнение величин

Холодовая проба в данном случае выступает в роли физиологического прессорного агента. Массивное раздражение терморецепторов, происходящее в процессе выполнения холодового теста, приводит к мощной активации симпатического тонуса, умеренному увеличению содержания катехоламинов плазмы крови, но без изменения частоты сердечных сокращений. Следствием данных процессов является вазоконстрикция (артерий, артериол, артериоло-венулярных анастамозов) и сопутствующее некоторое повышение артериального давления [3, 9].

Проведенное исследование показало, что лица без сосудистых заболеваний имели адекватную реакцию на холодовую прессорную пробу – вазоконстрикцию, что сопровождалось уменьшением амплитуды колебаний кожной температуры. После окончания холодового воздействия происходит восстановление амплитуды колебаний до исходного уровня в нейрогенном и эндотелиальном диапазоне частот. В отличие от здоровых лиц в группе больных СД 2-го типа не происходило восстановления начального уровня амплитуд в эндотелиальном диапазоне и менялась динамика восстановления амплитуд колебаний кожной температуры в нейрогенном диапазоне. Данные результаты оценивались как нарушение ва-зодилаторных механизмов при эндотелиальной дисфункции.

Существуют единичные данные о нарушении кожной вазодилатации у больных СД 2-го типа. Так, кожная вазодилатация при местном ионофорезе ацетилхолина и нитропруссида натрия (измеренная лазерной допплеровской флоуметрией) была снижена у больных СД и нейропатией [8].

В условиях гипергликемии внутри тканей активно идет процесс аутоокисления, следствием чего является активация окислительного стресса с повышением продукции перекисного окисления липидов, производных арахидоновой кислоты (F2-изопростаны). Гипергликемия способствует гликированию белков, накоплению продуктов конечного гликирования, изменяющих структуру капиллярной мембраны [1]. Глюкоза, проникая внутрь клеток, активирует синтез диацилглицерола, который является ключевым кофактором в образовании протеинки- назы С. Внутриклеточная протеинкиназа С, в свою очередь, влияет на экспрессию генов различных ферментов, что приводит к снижению активности синтазы оксида азота, повышению синтеза эндотелина-1, активации трансформирующего фактора роста В, активатора ингибитора плазминогена-1, что в конечном итоге завершается спазмом сосудов, повышенной сосудистой проницаемостью, окклюзией капилляров, активацией воспалительных, склеротических и оксидативных процессов. В экспериментальных исследованиях было показано, что повышенная концентрация глюкозы на введение ацетилхолина приводит к парадоксальной вазоконстрикции. Очевидно, причинную роль здесь играет не столько нарушение обмена NO, сколько усиленное образование действующих вазоконстрикторных простагландинов, которые противодействуют передаваемой NO вазодилатации [3].

С другой стороны, сахарный диабет характеризуется развитием такого осложнения, как автономная нейропатия, которая проявляется нарушениями регуляции сосудистого тонуса парасимпатическим и симпатическим отделами нервной системы. Косвенные доказательства нарушения рефлексов терморегуляционного управления кровотоком кожи у пациентов с СД 2-го типа продемонстрированы в ряде исследований, которые показали нарушение нейронального симпатического контроля потоотделения и артериального давления у этих пациентов.

Заключение

Таким образом, нарушение вазодилатации у больных СД 2-го типа может быть как следствием активации процессов переокисления и уменьшения количества антиоксидантов (оксида азота, простациклина) на фоне хронической гипергликемии, так и проявлением автономной нейропатии кожи с преобладанием дисфункций симпатического отдела нервной системы. Уточнение преобладающего механизма требует дальнейшего изучения.

-

1. Дозированное холодовое воздействие у лиц без сосудистой патологии приводит к снижению амплитуды колебаний кожной температуры в эндотелиальном и нейрогенном диапазонах частот с восстановлением до исходных значений в течение 3 мин после пробы.

-

2. У больных сахарным диабетом 2-го типа при функциональной холодовой нагрузке отсутствует восстановление амплитуд колебаний в эндотелиальном диапазоне частот, что можно рассматривать как нарушение вазодилатации.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и правительства Пермского края (проекты РФФИ-Урал 10-04-96103).

Список литературы Нарушение механизмов вазодилатации у больных сахарным диабетом 2-го типа при проведении контралатеральной холодовой пробы

- Балаболкин М.И. Роль гликирования белков, окислительного стресса в патогенезе сосудистых осложнений при сахарном диабете//Сахарный диабет. -2002. -[№] 4. -C. 8-17.

- Дедов И.И, Шестакова М.В. Сахарный диабет: руководство для врачей. -М., 2003. -445 с.

- Казачкина С.С., Лупанов В.П., Балахонова Т.В. Функция эндотелия при ишемической болезни сердца и атеросклерозе и влияние на нее различных сердечно-сосудистых препаратов//Сердечная недостаточность. -2003. -№ 4 (6). -С. 315-322.

- Подтаев С.Ю., Попов А.В., Морозов М.К. и др. Исследование микроциркуляции крови с помощью вейвлет анализа колебаний температуры кожи//Регионарное кровообращение и микроциркуляция. -2009. -№ 8 (3). -С. 14-20.

- Подтаев С.Ю., Попов А.В., Морозов М.К. Способ регистрации микроциркуляции крови: пат. 2390306 Рос. Федерация. -Заявл. 08.12.2008; опубл. 27.05.2010, Бюл. № 15.

- Попов А.В., Подтаев С.Ю., Фрик П.Г. и др. Исследование низкоамплитудных колебаний кожной температуры при проведении непрямой холодовой пробы//Регионарное кровообращение и микроциркуляция. -2011. -№ 1. -С. 89-94.

- Bergersen T.K., Hisdal J., Walloe L. Perfusion of the human finger during cold induced vasodilatation//Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. -1999. -Vol. 276, Issue 3. -P. R731-R737.

- Caballero A.E., Arora S., Saouaf R. et al. Microvascular and macrovascular reactivity is reduced in subjects at risk for type 2 diabetes//Diabetes. -1999. -[Vol.] 48. -P. 1856-1862.

- Charkoudian N. Skin blood flow in adult human thermoregulation: how it works, when it does not, and why. skin blood flow in thermoregulation//Mayo Clin. Proc. -2003. -[Vol.] 78. -P. 604-611.

- Johnstone M.T., Creager S.L., Scales K.M. et al. Impaired endothelium dependent vasodilation in patients with insulin dependent diabetes mellitus//Circulation. -1993. -[Vol.] 88. -P. 2510-2516-2524.