Население Западной Сибири в 1934–1937 годах

Автор: Исупов Владимир Анатольевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Российская история

Статья в выпуске: 1 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Впервые в отечественной историографии анализируются процессы восстановления демографической подсистемы Западной Сибири после преодоления голода начала 1930-х гг. На основе широкого круга источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, автор раскрывает ведущие тенденции динамики смертности и рождаемости, а также изменения численности населения региона. Значительное внимание уделяется движению эпидемической заболеваемости, показаны основные причины замедленного восстановления демографической подсистемы региона и воздействие этого на процесс демографического перехода в Западной Сибири.

Голод, население, численность, структура, эпидемии, смертность, рождаемость

Короткий адрес: https://sciup.org/147218999

IDR: 147218999 | УДК: 94.47(571)61934/379

Текст научной статьи Население Западной Сибири в 1934–1937 годах

В современной литературе демографические последствия голода 1932–1933 гг. в России нашли если не полное, то в принципе удовлетворительное отражение [Осокина, 1991; Жиромская, 2001; Голотик, Минаев, 2004; Кондрашин, 2008; Дэвис, Уиткрофт, 2011]. Отдельные демографические аспекты голода 1930-х гг. раскрыты в региональном масштабе, в частности на материалах Западной Сибири [Исупов, 1991; Гущин, 1995; Бурматов, 2007]. Это не значит, что теперь исследователи могут «почивать на лаврах». Разработка проблемы должна быть продолжена. Но сегодня назрела необходимость сделать следующий шаг: исследовать процесс послекризисной демографической регенерации. Этим термином мы обозначаем переход демографической подсистемы из состояния кризиса к состоянию условной нормы.

Сосредоточившись на анализе собственно кризисных периодов демографической истории, исследователи пока еще мало внимания уделяют проблемам восстановления демографической подсистемы общества. Между тем процесс постепенного выравнивания нарушенного демографического равновесия интересен рядом оригинальных качеств и признаков, вполне достойных специального исследования. Хронологические рамки статьи (1934–1937 гг.) подобраны таким образом, чтобы достаточно де- тально отобразить этот феномен советской демографической истории.

В качестве объекта исследования избрано население Западной Сибири. Географические рамки вполне репрезентативны, чтобы показать не только территориальный, но и общероссийский срез процесса демографической регенерации во всей его сложности и полноте. В региональном зеркале отразились тенденции, характерные для всей страны в целом. Вместе с тем мы имеем возможность выявить специфику процесса в глубокой российской провинции.

Источники, положенные в основу статьи, не в состоянии удовлетворить стремление историка осветить процесс во всей его полноте. С одной стороны, в распоряжении исследователей имеется достаточно большой массив статистических материалов. С другой, в связи с их очевидной неточностью и противоречивостью, ученые сталкиваются с многочисленными трудностями. В конце 1920-х гг. взамен распространенной в царской России системы учета рождаемости, смертности и брачности, основанной на фиксации религиозных обрядов, утвердился гражданский порядок фиксации демографических событий. Его сердцевиной стали спешно созданные государственные учреждения – загсы (в сельской местности и в поселках городского типа функции загсов воз-

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 1: История © В. А. Исупов, 2014

лагались на сельские и поселковые советы). Загсы по заявлению граждан регистрировали рождения, смерти, браки, разводы – так называемые «акты гражданского состояния». Полученные сведения передавались в органы статистики для последующей обработки. После нескольких лет статистического хаоса, примерно во второй половине 1920-х гг., новая система регистрации заработала. Не лишенная недостатков, но в принципе вполне приемлемая, эта система в одночасье была разрушена в начале 1930-х гг. Стремление власти контролировать статистическую информацию и вместе с тем превратить статистику в один из элементов идеологического давления на население не могло не привести к сбою в учете движения населения. В 1931 г. в РСФСР, согласно современным оценкам, коэффициент недоучета рождений составлял 19 %, смертей – 35 %. В голодном 1933 г. не было зафиксировано 18 % рождений и 45 % смертей [Андреев и др., 1998. Прил. 2].

Однако планирование экономики требовало по возможности полных и точных статистических сведений о движении рабочей силы. Не менее важным аспектом были попытки режима установить контроль над движением населения. Поэтому советское правительство принимало энергичные меры, направленные на упорядочение системы регистрации демографических событий. В декабре 1931 г. при Госплане СССР взамен упраздненного ранее Центрального статистического управления (ЦСУ) был создан новый орган статистического учета – Центральное управление народно-хозяйственного учета СССР (ЦУНХУ). Ступенькой ниже в иерархии статистических управлений располагались УНХУ союзных и автономных республик. На местах учреждались краевые и областные УНХУ. На уровне городов и районов действовали районные и городские инспектуры НХУ. Все полученные сведения загсы передавали в инспектуры НХУ. Последние, после первичной статистической обработки данных, перемещали их вверх по иерархии статистических органов – в краевые и областные УНХУ. Так материалы о движении населения доходили до ЦУНХУ Госплана СССР.

Самым слабым звеном в образовавшейся информационной цепочке являлись загсы. Первичные данные о демографических событиях собирались с очень большими пропусками. Имелось три основных источника ошибок. Во-первых, неполный охват территорий – далеко не во всех районах огромной страны имелись работоспособные загсы. Во-вторых, качество работы загсов снижалось вследствие низкой статистической культуры или просто малограмотности служащих. Но главное – даже там, где имелись вполне работоспособные загсы, многие граждане не регистрировали рождения и смерти. В результате в некоторых загсах собирали столь некачественные материалы, что их даже не передавали в инспектуры НХУ. Так, в 1933 г. в сельской местности Обь-Иртышской области сведения о движении населения не представили 258 загсов 1.

Власти, стремясь упорядочить сбор данных о населении, использовали самый эффективный, как они считали, способ – максимально «закручивали гайки». В свете этого становится понятным смысл постановления ЦИК и СНК СССР «Об ответственности за предоставление неправильных учетных сведений и отчетных данных, а также за нарушение норм и сроков предоставления учетно-отчетных материалов» от 22 ноября 1933 г. 2 С этого момента нарушение форм и сроков представления отчетных материалов или предоставление искаженных материалов расценивалось как должностное преступление. В июле 1934 г. загсы были переданы в состав НКВД СССР. Считалось, что это повысит ответственность работников загсов и значительно улучшит их работу. Однако этого не произошло, и 21 сентября 1935 г. увидело свет постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О постановке учета естественного движения населения [СЗ, 1935. № 53. Отд. 1]. Постановление отмечало неудовлетворительное состояние учета естественного движения населения, что объяснялось подрывной деятельностью классовых врагов (бывших попов, белых офицеров, кулаков), проникших в загсы. Они якобы скрывали рост населения путем недоучета рождаемости и завышения смертности. Вместе с тем постановление, помимо бессмысленных сентенций о классовых врагах, содержало вполне разумные предложения. В частности, вводилась выдача свидетельств о рождении (на гербовой бумаге), которые были обязательны при поступлении в школы, техникумы, вузы, при призыве на военную службу. Это вынуждало население являться в загсы для регистрации новорожденных. Помимо этого, постановление устанавливало уголовную ответственность секретарей сельсоветов за отказ или несвоевременную регистрацию данных о рождениях и смертях. Постановление ЦИК и СНК СССР «О порядке и сроках регистрации рождений и смертей», изданное 27 июля 1936 г., ввело принцип бесплатности регистрации актов гражданского состояния, установило сроки регистрации. Случаи рождения должны были регистрироваться в течение 1 месяца со дня рождения ребенка. Смерть предписывалось фиксировать не позднее 3 дней после ее наступления. Уклонение от регистрации наказывалось штрафом от 25 до 100 руб. [Сборник…, 1941. С. 43].

Принятые меры несколько улучшили ситуацию. В целом по РСФСР в 1936 г. коэффициент недоучета родившихся сократился до 6 %, умерших – до 17 %. В 1937 г. недоучет составлял соответственно 4 и 21 %. Коэффициент недоучета детской смертности (моложе 1 года) составлял в 1936 г. свыше 36 %, в 1937 г. – почти 31 % [Андреев и др., 1998. Приложение 2]. Но кардинально решить задачу не удалось. Качество учета хотя и повысилось, но оставалось, как и прежде, невысоким. Особенно низким было качество работы загсов в сельской местности, рабочих поселках и небольших городах. Так, весной 1936 г. в сельской местности Западной Сибири из имеющихся 2 326 загсов сведения о демографических событиях собрали и направили в органы статистики всего 1 915 загсов. В городах из работающих 49 загсов сведения поступили только из 47 загсов 3. Некоторые граждане по-прежнему не являлись в загсы и сельсоветы для регистрации родившихся и умерших или давали неверные сведения. В иных случаях это было проявлением недисциплинированности, недооценки важности регистрации актов гражданского состояния, в других – преследовались вполне корыстные интересы. Так, помощник начальника управления НКВД по Западно-Сибирскому краю Подольский 25 января 1937 г. докладывал в Крайисполком о фактах незаконного получения детских пособий. Гражданка Розова зарегистрировала своего сына, родившегося в 1929 г., только в 1932 г., занизив, таким образом, возраст ребенка, что дало ей возможность незаконно получать детское пособие.

Гражданка Матеша, как и гражданин Куяхта, уклонились от регистрации смерти детей. Это дало им возможность получать пособие на умерших как на живых 4.

Недостоверность текущей регистрации демографических событий в СССР была со всей очевидностью вскрыта в ходе переписи населения 1937 г. И. А. Краваль, начальник ЦУНХУ СССР в черновом варианте записки «О предварительных итогах Всесоюзной переписи населения», написанной сразу после подведения первых итогов переписи 1937 г., писал: «Перепись показала, что… источником ошибок текущего учета населения служила исключительно плохо организованная система Загсовской регистрации рождаемости и смертности… Не везде имеются Загсы, а имеющиеся Загсы еще недостаточно точно регистрируют рождения и смерти и не полно предоставляют отчетность» 5. Соответственно сведения текущей статистики за 1934–1937 гг. не могут служить точным мерилом динамики воспроизводства населения и указывают скорее на ориентировочные тенденции развития демографической подсистемы общества.

Основной вклад в процесс восстановления демографического равновесия, нарушенного в годы кризиса, вносит феномен рождаемости. Рождаемость представляет собой не только источник увеличения численности населения, но является важным фактором изменения структуры населения. В связи с тем что число мальчиков при рождении превышает число девочек, рождаемость способствует преодолению дисбаланса полов. И чем выше рождаемость (особенно в условиях снижения детской смертности), тем быстрее выравнивается соотношение мужчин и женщин.

Индустриализация и тесно связанная с ней коллективизация, вне всякого сомнения, способствовали разрушению основ сибирской патриархальности, порождавшей повышенные показатели рождаемости. В 1930-е гг. образ жизни, присущий урбанизированному, индустриальному обществу, получил широкое распространение, но не стал еще всеохватывающим. Деревня сохранила в основном доиндустриальную модель демографического поведения. Поэтому преодоление голода, как ситуационного фактора, немедленно вызвало рост числа родившихся детей. По неточным данным советской статистики, в 1933 г. в Западной Сибири (в границах Западно-Сибирского края и Обь-Иртышской области) родилось 284 тыс. детей, что составляло примерно 37 родившихся на 1 000 чел. населения. В деревне общий коэффициент рождаемости составлял 41 ‰ 6. В 1934 г. в Западной Сибири (в этих же административных границах) было зафиксировано 325 тыс. родившихся. Уровень рождаемости повысился приблизительно до 41 ‰, а в сельской местности он составлял 46 ‰ 7. Некоторую роль в данном случае играло явление, которое можно определить как компенсаторную волну рождаемости. Вынужденно отложенные во время голода беременности сконцентрировались на узком отрезке времени и вызвали эффект повышенной рождаемости. Но компенсаторная волна оказалась кратковременной и в конце 1934 г. была близка к завершению.

Несмотря на быстрое затухание компенсаторной волны, тенденция к дальнейшему наращиванию рождаемости после 1934 г. закрепилась. Это говорит о том, что перестройка репродуктивного и брачного поведения населения глубокой российской провинции была еще очень далека от завершения. Воспроизводство населения постепенно разворачивалось в сторону рационального типа, но оставалось все же глубоко патриархальным. Насильственная коллективизация, ускоренная индустриализация, форсированная урбанизация способствовали ломке всех патриархальных традиций по отношению к рождению детей, но не могли ликвидировать их в одночасье.

О глубоко укоренившейся патриархальности в области семейно-брачных отношений свидетельствует, в частности, очень ранняя брачность. В 1935 г. в городах Западной Сибири почти 78 % женщин вышли замуж в возрасте 25 лет и моложе. Удельный вес невест, которым не исполнилось 19 лет, составлял 22 % 8. В сельской местности доля женских браков в возрасте 25 лет и моложе достигала 81 %, в том числе в возрасте до 19 лет – 35 % 9. Соответственно, прослойка молодых матерей (19 лет и моложе) составляла в Западно-Сибирском крае в 1935 г. 6 % 10. Таким образом, женщины рано выходили замуж и, в условиях отсутствия средств контрацепции, рано приступали к рождению детей. Такая демографическая картина почти не отличалась от дореволюционной.

Таблица 1

Число родившихся в Западной Сибири. 1935–1937 гг. (тыс. чел.) *

|

Год |

Городские поселения |

Сельская местность |

Всего |

|

1935 ** |

63,6 |

252,7 |

316,3 |

|

1936 ** |

74,1 |

260,6 |

334,7 |

|

1937 *** |

107,9 |

265,7 |

373,6 |

* Подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 138.

Л. 8*,*9; Д. 790. Л. 261, 263, 271.

** В границах Западно-Сибирского края и Омской области по административно-территориальному устройству соответствующих лет.

*** В границах Алтайского края, Новосибирской и Омской областей по административно-территориальному устройству 1937 г.

В табл. 1 показано, что в 1935–1936 гг. число родившихся в Западной Сибири выросло на 5,8 %, в том числе в городах на 16,5 %, в деревне на 3 %. Отметим, что на увеличение чисел родившихся большое влияние оказывало совершенствование статистического учета. В городах становление разрушенной ранее системы текущего учета естественного движения населения проходило быстрее, чем в деревне. Соответственно, регистрация родившихся в городских поселениях была полнее, чем в сельской местности, что и влияло на показатели темпов роста числа родившихся. Но сам факт подъема рождаемости после катастрофы 1932–1933 гг. очевиден. Особенно высоким был уровень рождаемости в сельской местности и малых городских поселениях. Так, в Ярковском районе Омской области в 1935 г. индекс рождаемости составлял почти 53 ‰, в Велижанском – 49, Черлакском – 48, Азовском, Верхне-Тавдинском и Исиль-Кульском – 46, Армизонском и Кормилов-ском – 45 ‰ 11. В населенном пункте Черлак в 1935 г. общий коэффициент рождаемости составлял 57 ‰, в Называевске – 50, Тюка-линске – 44 ‰ 12.

К сожалению, качество статистического учета во второй половине 1930-х гг. не дает возможности рассчитать общие коэффициенты рождаемости в целом по Западной Сибири (отсутствуют приемлемые данные о численности населения). Но очевидно, что рождаемость была достаточно высокой. Однако в демографической подсистеме советской страны в 1930-е гг. все явственнее давали о себе знать ранее проявлявшиеся очень слабо новые социально-демографические тенденции. Индустриализация и сопровождавшая ее урбанизация, втягивание женщин в производство, рост уровня грамотности и образования женщин, крупномасштабные миграции, разрывавшие семейно-родственные связи, неизбежно трансформировали весь образ жизни советских людей. В этих условиях сокращение потребности в детях становилось неизбежностью, что особенно отчетливо проявлялось в городах. Здесь медленно, но неуклонно пробивало себе дорогу новое направление в репродуктивном поведении населения, а именно ограничение рождаемости путем установления контроля над числом детей в семье. Таким образом, в городах Западной Сибири (деревня значительно отставала) сталкивались и активно противоборствовали две тенденции – консервативная, означающая раннюю брачность, активное неприятие контрацепции, ничем не ограниченную рождаемость, и новая, индустриально-урбанистическая, ведущая к ограничению числа детей в семье.

В условиях отсутствия средств контрацепции семьи были вынуждены для ограничения рождаемости использовать такой грубый способ, как аборт. Он получил некоторое распространение в крупных городах Сибири еще в 1920-е гг. В 1931 г. в Западно-Сибирском крае свыше 11 тыс. женщин, из которых большинство (около 80 %) были горожанками, отказались от рождения ребенка 13. В целом по трем республикам СССР (России, Украине и Белоруссии) в 1933 г. на 100 родов было проделано в городах – 134 аборта, в селе – 27 абортов 14. Тенденцию к искусственному ограничению рождаемости было невозможно не только остановить, но даже задержать – это была объективная плата за вступление СССР «в клуб индустриальных стран».

Между тем одной из главных установок псевдосоциалистической теории народонаселения, доминировавшей в СССР, было утверждение, что при социализме рождаемость может быть только высокой. Повышенная рождаемость рассматривалась как яркое подтверждение правильности линии партии, свидетельство материального благополучия советских людей. Газета «Правда» в 1934 г. писала: «Одним из наиболее обобщающих показателей уровня жизни являются рождаемость и смертность» [Правда, 1934. 27 янв.]. В 1939 г., доводя этот тезис до абсурда, «Правда» писала, как «под благодатными лучами Сталинской конституции из года в год увеличивается рождаемость в нашей стране…» [Правда, 1939. 4 сент.]. Снижение рождаемости приписывалось только «загнивающему» капитализму. В какой-то степени эта позиция отражала военно-стратегические опасения властей, которые расценивали повышенную рождаемость как прочную гарантию увеличения численности призывного контингента и, следовательно, роста обороноспособности страны.

Власти настойчиво стремились выработать демографическую политику, не только пересиливавшую тенденцию к сокращению рождаемости, но и направленную на достижение еще большего числа детей. Советское руководство исходило из крайне упрощенного понимания демографической проблематики. В итоге, 27 июня 1936 г. увидело свет постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» [Постановления КПСС…, 1958. С. 264–272]. Запрет на производство абортов оказал противоречивое воздействие на динамику рождаемости. В сущности вето на искусственное прерывание беременности означало реанимацию давно отживших, крайне закоснелых социальных регуляторов репродуктивного поведения, сужение сферы демографической свободы, возврат к ситуации, когда женщины были лишены какого-либо права выбора. Именно такие императивные регуляторы репродуктивного поведения были характерны для царской России с ее крайне консервативным брачно-семейным законодательством, в котором право женщины на свободное решение вопроса «рожать – не рожать» не признавалось. В ноябре 1920 г. совместным постановлением Наркомата здравоохранения и Наркомата юстиции советской России запрет на производство абортов был снят [Там же. C. 63–

-

64 ]. В 1936 г. в Советском Союзе возобладали консервативные тенденции. Но жизнь оказалась сложнее схемы. То, что было приемлемо для дореволюционной аграрной России с ее патриархальностью и крайне низким уровнем урбанизированности, оказалось невозможным для страны, в которой широкое развитие получил процесс индустриализации.

Первое время после выхода в свет постановления о запрете абортов рождаемость, главным образом в городах действительно выросла – сказывался шоковый эффект запрета (см. табл. 1). В Кемерово в первом полугодии 1937 г. по отношению к первому полугодию 1936 г. рождаемость увеличилась сразу на 64 %, в Новосибирске – на 60, в Анжеро-Судженске на 51, в Томске на 49, в Омске на 46 % 15. Но в сельской местности рождаемость практически не изменилась. Причина очевидна – аборты в 1930-е гг. (до их юридического запрета) производились большей частью в городах. Соответственно резерв роста рождаемости оказался здесь большим, чем в сельской местности. Такое положение не было результатом естественного развития демографической подсистемы, а являлось прямым следствием волюнтаристского решения, нарушившего нормальное течение демографических процессов. Этот феномен в принципе не мог превратиться в долговременную тенденцию. В 1938 г. отчетливо наметилась тенденция к сокращению рождаемости. И если в 1937 г. в Западной Сибири родилось 374 тыс. младенцев, то в 1938 г. – 364,0 тыс. младенцев [Исупов, 2008. С. 32]. Искусственное прерывание беременности перетекло в латентную, нелегальную сферу. Страну охватила эпидемия подпольных абортов.

Для восстановления численности и состава населения большое значение имеет интенсивность смертности. Как известно, для 1932–1933 гг. характерно резкое повышение показателей смертности. Общие коэффициенты смертности в 1933 г. (по оценке ЦУНХУ СССР, основанной на данных региональных статистических управлений) составляли (‰): в Обь-Иртышской области 34, в том числе в городах 48, в сельской местности – 29, в Западно-Сибирском крае – 29, в том числе в городах – 31, в деревне – 29 16. Превышение городских коэффициен- тов смертности над сельскими было бесспорным следствием особенно высокой погрешности учета смертей в деревне.

Очевидно, что усиленному вымиранию подвергались самые «слабые» с демографических позиций группы населения – дети и мужчины. По имеющимся в нашем распоряжении статистическим данным, в общей совокупности умерших в 1933 г. в городах Западной Сибири удельный вес детей до 4 лет составлял 39 %, в сельской местности – 53 % 17. Прослойка мужчин, ставших жертвами голода и ухудшения условий существования, достигала в городах 60 %, в деревне – 54 % 18.

После выхода из голодного кризиса, началось снижение смертности. Смертность, однако, снижалась очень медленно. По нашей оценке, сделанной на основе материалов Западно-Сибирского УНХУ, в 1934 г. общий коэффициент смертности в регионе сократился до 26 ‰ 19, а в 1937 г. до 23 ‰ 20. Поскольку в городах, особенно крупных, точность учета демографических событий была значительно выше, чем в сельской местности, покажем динамику смертности населения крупных городов.

Таблица 2

|

Динамика общих коэффициентов смертности населения в крупных городах Западной Сибири (число умерших на 1 000 чел. населения) * |

||

|

Город |

Год |

|

|

1933 |

1937 |

|

|

Новосибирск |

33,5 |

25,3 |

|

Омск |

35,2 |

24,8 |

|

Томск |

45,9 |

18,8 |

|

Барнаул |

29,3 |

24,7 |

|

Сталинск |

21,2 |

20,7 |

|

Кемерово |

24,6 |

29,0 |

|

Прокопьевск |

48,2 |

23,4 |

|

* Подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 19. Л. 10; Д. 138. Л. 8. |

||

Главная причина замедленного снижения смертности населения Западной Сибири – широкое распространение инфекционных заболеваний. По имеющимся в нашем распоряжении отрывочным данным официальной статистики, между 1930 и 1935 г. в СССР сократилась заболеваемость брюшным тифом и паратифом, натуральной ос- пой, скарлатиной, корью. Вместе с тем выросла заболеваемость малярией (в 3 раза) и сыпным тифом (в 3,3 раза). Однако заболеваемость населения даже теми инфекциями, которые проявляли тенденцию к сокращению, оставалась высокой. Так, в 1935 г. на 100 тыс. чел. в Советском Союзе было зафиксировано 85 заболеваний брюшным тифом и паратифом, 167 заболеваний скарлатиной, 359 – корью [Инфекционные болезни…, 1968. С. 39, 42, 45, 46, 51, 52]. Как показал О. В. Бароян, во второй половине 1930-х гг. стабильно высокой оставалась заболеваемость такими опасными болезнями, как сыпной и возвратный тиф, малярия, дифтерия, скарлатина [1968. С. 56, 58, 63–64, 77–78, 97–98, 109–110].

Государство вкладывало значительные средства в развитие здравоохранения и санитарные мероприятия. При этом основная роль в борьбе с инфекциями отводилась усилению санитарного надзора. Учитывая уроки, которые преподнесла эпидемическая вспышка голодных лет, 23 декабря 1933 г. в составе народных комиссариатов здравоохранения союзных республик была создана специальная организация – Государственная санитарная инспекция [Постановления КПСС…, 1958. С. 221–223]. Ее главной задачей было установление строжайшего санитарного контроля. Особое внимание уделялось контролю над предприятиями пищевой промышленности и общественного питания. Двадцать шестого июля 1935 г. статус этой организации в государственной иерархии был поднят до уровня всесоюзного: при СНК СССР в СССР была создана Всесоюзная государственная санитарная инспекция (ВГСИ) [Там же. С. 256–260].

Сотрудники санитарной инспекции внесли огромный вклад в борьбу с инфекциями. На ВГСИ возлагалось руководство работой всех органов государственной санитарной инспекции, непосредственное осуществление санитарного надзора, разработка проектов по вопросам санитарного законодательства, анализ данных о санитарном состоянии Советского Союза. Сотрудники ВГСИ имели право беспрепятственного посещения с целью осмотра производственных, торговых, складских, жилых, служебных помещений, транспортных средств. Только в Омской области в 1935 г. под наблюдением сотрудников ВГСИ находились 1 082 объекта пищевой промышленности и общепита, а также школы, вузы и техникумы. В этом году в области было осуществлено 24 960 осмотров, 1 060 выемок для анализа, приостановлено к эксплуатации и закрыто полностью 67 учреждений пищевой промышленности и общепита, наложено 644 штрафа. За 9 месяцев 1936 г. в области было организовано 22 646 осмотров. По представлениям гос-санинспекторов было закрыто 76 учреждений, взыскано 489 штрафов 21.

Голод и сопутствующие ему эпидемии вскрыли многие недостатки в деятельности санитарных служб и органов здравоохранения. В силу своей маломощности они не сумели предотвратить нарастание инфекционных заболеваний. В этой связи сеть учреждений здравоохранения в годы второй пятилетки была значительно расширена. Так, в Новосибирской области в течение 1932– 1937 гг. число поликлиник было удвоено. Количество туберкулезных диспансеров в городах области было увеличено в 15, а в деревне в 13 раз. Число коек в городских стационарных больницах выросло в 1,7, в сельских – в 2,3 раза 22. В Омской области число специализированных амбулаторий и поликлиник за 1933–1936 гг. выросло в 1,7 раза. Количество неспециализированных амбулаторий в области за указанные годы выросло в 1,6, стационарных больничных учреждений – в 1,9, а количество коек в них – в 1,5 раза 23.

Тем не менее преодоление инфекционной заболеваемости требовало времени и ресурсов. Низкий уровень материального благосостояния людей, жилищная скученность, неразвитость коммунального хозяйства городов ежедневно порождали эпидемические угрозы. Инфекционная заболеваемость оставалась очень высокой. Крупные эпидемии удалось ликвидировать, но локальные эпидемии оставались на протяжении всех 1930-х гг. нередким явлением. Так, в конце 1935 – начале 1936 г. в Тюмени произошла вспышка скарлатины. Число заболеваний этой опасной болезнью в 1-м квартале 1936 г. по отношению к 1-му кварталу 1935 г. выросло сразу более чем в 40 раз 24. Эпидемию удалось локализовать. Но в 1937 г. резкое повышение заболеваемости скарлатиной было зафиксировано в Омске. Заболевших было так много, что в детской инфекцион- ной больнице, и без того работавшей с перегрузкой, не хватило мест. Дети лежали по 2 человека на одной койке. В городе пришлось развернуть 250 временных детских инфекционных коек 25.

Значительным фактором, тормозящим снижение смертности, оставался сыпной тиф. Распространение этой отчетливо выраженной социальной болезни определялось дефицитом жилья, низким уровнем санитарной культуры большинства населения и, как следствие этого, широким распространением педикулеза. Глава эпидемиологической службы Западно-Сибирского края С. А. Арбенев в конъюнктурном обзоре состояния эпидемиологической заболеваемости по ЗападноСибирскому краю указывал, что обследование, проведенное в октябре 1935 г. в Новосибирске, показало, что из 31 тыс. осмотренных 11 % оказались завшивленными. В Сталинске из 21 тыс. обследованных завшивленных было почти 7 %. В Кемерово из 10 тыс. обследованных было обнаружено почти 9 % вшивых 26. В декабре 1935 г. завшивленность населения Западно-Сибирского края достигала 10–15 %. В январе 1936 г. педикулез поразил 12 % населения Кемерово и 11 % населения Новосибирска 27.

Завшивленность приводила к частым вспышкам сыпного тифа. Самой крупной локальной эпидемией сыпного тифа во второй половине 1930-х гг. стала так называемая Усть-Ишимская эпидемия. Она возникла в октябре 1935 г. в дер. Паново Омской области: здесь было выявлено 25 больных. Болезнь быстро перекинулась на соседние населенные пункты. Всего было поражено 17 деревень. В одной только дер. Паново с октября по декабрь было зафиксировано 75 случаев сыпного тифа, в Березянке – 28, в Комарово – 26, в Новой деревне 16 случаев. Всего произошло 205 заболеваний. Болели целыми семьями. Так, в дер. Казановка все 7 случаев произошли в одной семье, которая скрывала больного. Для борьбы с эпидемией в Усть-Ишимский район был командирован эпидотряд, а в дер. Паново пришлось открыть так называемый «заразный» барак 28.

Все изученные нами документы свидетельствуют, что главным источником сыпного тифа было отсутствие у людей про- стейших санитарно-гигиенических навыков, жилищная скученность и удручающая бедность. В постановлении президиума Омского облисполкома от 27 декабря 1937 г. отмечалась высокая «заболеваемость сыпным тифом, что является результатом слабой борьбы органов здравоохранения, райисполкомов, сельсоветов и недостаточным внедрением санитарно-гигиенических навыков среди населения, особенно среди школьников» 29. Секретарь Запсибкрайкома ВКП(б) Р. И. Эйхе и председатель Запсибкрайис-полкома Ф. П. Грядинский в 1935 г. докладывали в ЦК ВКП(б) и СНК СССР: «Жилищное и коммунальное хозяйство, сеть здравоохранения и культурных учреждений в Западно-Сибирском крае резко отстало от промышленного развития края и роста его городов» 30. В Новосибирске в 1935 г. на одного горожанина приходилось всего 2,9 кв. м жилой площади, в Сталинске – 2,0, в Кемерово – 2,4, Ленинске-Кузнецком – 2,7 кв. м. В среднем по всем городам края обеспеченность жильем в 1935 г. составляла 3,1 кв. м на человека против 4 кв. м в 1929 г. 31 Качественно жилье не отвечало даже самым заниженным санитарным нормам. «Эти дома, – писали Эйхе и Гря-динский, – не удовлетворяют элементарным требованиям нормального жилища» 32. В конъюнктурном обзоре эпидемиологического состояния Омска за ноябрь 1937 г. приводится в качестве примера путь заражения тифом городской семьи. «Источником послужил купленный с рук на толкучке костюм, а так как семья жила очень бедно и скученно, спали вповалку, то контакт оказался очень сильным» 33.

Фактором, не только замедлявшим снижение инфекционной заболеваемости, но, напротив, поддерживающим повышенный уровень смертности и, соответственно, тормозившим процесс демографической регенерации, был хронический дефицит продовольствия. Ситуация усугубилась после недорода, случившегося в Западной Сибири в 1935 г. Краевой эпидемиолог С. А. Арбе-нев охарактеризовал ситуацию достаточно точно и недвусмысленно. «Эпидемия будет продолжаться, – говорил он, – т. к. народ поставлен властью в плохие условия, сидит

-

29 Там же. Ф. 437. Оп. 9. Д. 419. Л. 12.

-

30 ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 208. Л. 73.

-

31 Там же. Л. 74.

-

32 Там же.

-

33 ГИАОО. Ф. 1143. Оп. 1. Д. 24. Л. 5 об.

без хлеба» 34. Собственно в 1930-е гг. не было ни одного дня, когда бы удалось избежать перебоев в обеспечении населения продовольствием. Заместитель начальника СПО УГБ НКВД Западно-Сибирского края Ягодкин 17 марта 1936 г. в справке о политсостоянии Мамонтовского района докладывал: «Почти все колхозы района поражены недородом и переживают острые продовольственные затруднения. Вследствие отсутствия хлеба в ряде колхозов колхозники питаются разного рода суррогатом. Зарегистрированы факты употребления в пищу павших животных» 35. Недородом были поражены и другие районы края. Тот же Ягод-кин 17 марта 1936 г. сообщал заместителю председателя Крайисполкома Д. И. Воронину: «Барнаульский район является недородным. В колхозах усиливается внеплановое отходничество» 36. Председатель Кышма-новского РИК Д. А. Алексеев, характеризуя политические настроения колхозников района, писал: «Хлеба нет, коров нет, лошади еле ходят, обуви нет, лопатины нет» 37. Председатель Мариинского райисполкома Шевченко и секретарь РК ВКП(б) Эйгин 22 февраля 1936 г. докладывали председателю Западно-Сибирского крайисполкома Ф. П. Грядинскому: «Состояние колхозов Мариинского района с вопросом продовольствия и фуражом чрезвычайно тяжелое» 38. Аналогичный доклад Ф. П. Гря-динскому 11 мая отправил председатель Алейского райисполкома И. Климэк. «Подавляющее большинство колхозов нашего района, – писал он, – ощущают сейчас затруднения в продовольственном хлебе… Многие колхозники уходят на поиски хлеба» 39.

Непосредственным следствием продовольственных затруднений было распространение заболеваний из-за недостаточного питания. Так, летом 1937 г. два района Тобольского округа были поражены пеллагрой. До этого пеллагра фиксировалась в округе только в 1931–1932 гг. Омский эпидемиолог А. А. Мелентьев в записке о результатах обследования писал: «Питание колхозников до заболевания состояло в весьма редком употреблении хлеба (1 раз в 3–4 дня) в виде “болтушки” и в основном в употреблении картофеля, перезимовавшего зиму 1936–1937 гг. и не выкопанного своевременно, а также, по словам многих детей, в употреблении сердцевины стеблей лопуха» 40. Ликвидировать пеллагру удалось только после «заброски» в пораженные очаги хлеба, а колхозники «были освобождены от мясо- и молоко-поставок» 41. Нередкими были и случаи цинги. Так, в Омске по состоянию на 22 апреля 1937 г. было зарегистрировано 50 случаев цинготных заболеваний 42. Вообще недостаточное питание было одним из важных факторов, повышающих смертность. В 1935 г. в городах ЗападноСибирского края от болезней неполноценного питания (включая рахит) скончались 163 чел., в 1936 г. – 156 чел. 43

Во второй половине 1930-х гг., как и в период голода 1932–1933 гг. главными причинами смерти населения Западной Сибири оставались заболевания экзогенного происхождения, тесно связанные с условиями жизни. В 1936 г. в городах Западно-Сибирского края (в сельской местности статистика причин смерти не проводилась) почти 40 % смертей приходилось на инфекционные заболевания. Очень высокой была смертность от туберкулеза. Удельный вес этого заболевания в структуре причин смертности населения Западно-Сибирского края в 1936 г. составлял почти 15 %. Кроме того, около 15 % человеческих жизней унесли болезни органов дыхания – воспаление легких и бронхит. Удельный вес желудочно-кишечных заболеваний (энтерит, колит, диспепсия, диарея) в общей совокупности смертей составлял 13 % 44. Преобладание экзогенных факторов смертности искажали структурные показатели смертности и тем самым сдерживали демографическую регенерацию. Инфекционные и желудочно-кишечные болезни, а также болезни органов дыхания уносили жизни большого смертности и тем самым сдерживали демографическую регенерацию. Инфекционные и желудочно-кишечные болезни, а также болезни органов дыхания уносили жизни большого числа детей. Соответственно детская смертность во второй половине 1930-х гг. была очень высокой.

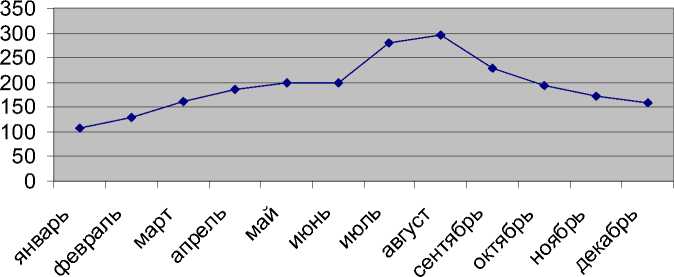

Сезонные колебания детской смертности Западной Сибири (1937 г.). Число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся

Структура причин смерти 1930-х гг., в которой доминировали факторы экзогенного происхождения, обусловливала преобладание мужчин и женщин в составе умерших. Мужчины интенсивнее, чем женщины, погибали от большинства инфекционных, желудочно-кишечных заболеваний и болезней органов дыхания. В 1936 г. в городских поселениях Западно-Сибирского края удельный вес мужчин в совокупности умерших от сыпного тифа составлял 64 %, от дизентерии 54, от крупозной пнеймонии (так в источнике. – В. И. ) – 57, от туберкулеза органов дыхания – 58, от бронхита – 55 %. Преобладали мужчины и среди погибших в результате насильственных смертей (75 %), самоубийств (72 %), промышленных травм (89 %) 45. В итоге формировался феномен мужской сверхсмертности. Удельный вес мужчин в общей совокупности людей, скончавшихся в Западно-Сибирском крае, составлял в 1933 г. 55 %, в 1935 г. – 54,2, в 1937 г. – 53,6 % 46. И это при условии, что численность женщин в населении Западной Сибири, как это показала перепись 1926 г. и подтвердила перепись 1937 г., значительно превышала численность мужчин.

В сущности, даже после преодоления очевидных демографических последствий катастрофы начала 1930-х гг. смертность оставалась стихийным процессом, зависимым от внешних по отношению к демографической подсистеме факторов, таких как условия жизни, состояние здравоохранения, распространенность инфекционных заболеваний. Этот тезис подтверждается сведениями о сезонных колебаниях детской смертности. График 47 показывает, что наивысшие показатели детской смертности были характерны для летне-осенних месяцев (см. рисунок). В июле, августе и сентябре 1937 г. коэффициент детской смертности в Западной Сибири повышался почти до 300 ‰. Зимой и глубокой осенью показатели детской смертности снижались. Причиной такого повышения детской смертности летом и ранней осенью было значительное распространение в это время года желудочно-кишечных инфекций. С одной стороны, это свидетельствует о низкой санитарной культуре большинства населения, а с другой – подтверждает факт, что здравоохранение того времени было бессильно предотвратить периодически повторяющиеся подъемы детской смертности. Смертность, таким образом, была стихийным, неконтролируемым процессом, зависимым от природной среды.

Сбой в статистическом учете, происшедший в 1930-е гг., был столь значителен, что сегодня нет возможности сказать что-либо определенное о динамике численности населения Западной Сибири во время и после голода 1932–1933 гг. Мы уже высказывались о состоянии статистических источников, содержащих сведения о численности населения, и, чтобы не повторяться, отсылаем читателя к статье, увидевшей свет в 2010 г.

[Исупов, 2010]. Единственное, что может указать хотя бы в общих чертах на изменения численности населения региона в 1930-е гг., – это сопоставление материалов переписей 1926 и 1937 гг.

Таблица 3

Динамика численности населения

Западной Сибири по данным переписей 1926–1937 гг. (тыс. чел.) *

|

Год |

Городское |

Сельское |

Всего |

|

1926 |

869,2 |

6 566,3 |

7 435,5 |

|

1937 |

2 430,0 |

6 063,9 |

8 493,9 |

|

1937 в % к 1926 |

279,6 |

92,4 |

114,2 |

* В границах Западно-Сибирского края и Омской области по административно-территориальному делению на момент проведения переписи 1937 г. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991. С. 50–51, 56–57.

В табл. 3 показано, что в период между переписями 1926 и 1937 гг. численность населения Западной Сибири росла, но замедленными темпами. Увеличивалось (и очень быстро) население городов. Численность сельского населения сокращалась. Очевидно, что повышенные темпы роста городского населения могли быть обеспечены только за счет механического прироста. Сотни тысяч крестьян, выталкиваемых из деревни голодом и коллективизацией, перемещались в города. На долю механического прироста в общем приросте городского населения Сибири в 1926–1939 гг. приходилось свыше 70 % [Московский, Исупов, 1984. С. 57]. Таким образом, численность сельского населения сокращалась за счет оттока населения в города. Вместе с тем важную роль играл и демографический провал, образовавшийся во время голода 1932–1933 гг. Естественный прирост не компенсировал отток сельского населения.

В условиях недостоверности статистических источников понять, как голод отразился на численности населения региона, можно, опускаясь только на самый низкий, районный уровень. В 1932–1933 гг. численность сельского населения уменьшилась в 27 районах Западно-Сибирского края [Исупов, 2010. С. 195].

Возмещение потерь, понесенных в ходе голода 1932–1933 гг., вследствие интенсивного миграционного оттока населения из села и повышенной смертности, носило замедленный характер. В частности, к концу

1930-х гг. не были нейтрализованы искажения структуры населения, образовавшиеся в ходе голода вследствие сверхсмертности мужчин. По данным переписи 1937 г., удельный вес мужчин в составе населения Западной Сибири составлял 46, против 49 %, по данным переписи 1926 г. [Всесоюзная перепись населения…, 1991. С. 50–51, 56–57.] Особенно значительным был дисбаланс полов в сельской местности региона, где прослойка мужчин в 1937 г. не превышала 45 % [Там же].

Итак, после голода, обрушившегося на Западную Сибирь в начале 1930-х гг., в регионе развернулся процесс демографической регенерации. Он означал восстановление численности и структуры населения, но протекал крайне медленно. Понесенные в ходе голода потери так и не были компенсированы.

THE POPULATION OF WESTERN SIBERIA IN 1934–1937

Список литературы Население Западной Сибири в 1934–1937 годах

- Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харькова Т. Л. Демографическая история России: 1927-1957. М.: Информатика, 1998. 187 с.

- Бароян О. В. Итоги полувековой борьбы с инфекциями в СССР и некоторые актуальные вопросы современной эпидемиологии. М.: Медицина, 1968. 303 с.

- Бурматов А. А. 1933 г.: что смогли сказать статистики//Актуальные вопросы истории Сибири: VI Науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина (Барнаул, 5-6 октября 2007 г.). Барнаул, 2007. Ч. 1. С. 117-120.

- Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М.: Ин-т истории АН СССР, 1991. 239 с.

- Голотик С. И., Минаев В. В. Население и власть: Очерки демографической истории СССР 1930-х годов. М.: Изд-во Ипполитова, 2004. 320 с.

- Гущин Н. Я. Население Сибири в XX веке: основные тенденции и катаклизмы в развитии. Новосибирск, 1995. 82 с.

- Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода: Сельское хозяйство СССР, 1931-1933. М.: РОССПЭН, 2011. 541 с.

- Жиромская В. Б. Демографическая история России в 1930-е гг. Взгляд в неизвестное. М.: РОССПЭН, 2001. 280 с.

- Инфекционные болезни человека в СССР: Стат. справочник. М.: Медицина, 1968. 63 с.

- Исупов В. А. Демографические последствия голода 1932-1933 гг. в Западной Сибири//Демографическое развитие Сибири. 30-80-е гг. (Исторический опыт и современные проблемы): Сб. науч. тр. Новосибирск, 1991. С. 4-19.

- Исупов В. А. Главный ресурс Победы. Людской потенциал Западной Сибири в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Новосибирск: Сова, 2008. 378 с.

- Исупов В. А. Численность населения Западно-Сибирского края в расчетах сибирских статистиков 1930-х годов//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2010. Т. 9, вып. 1: История. С. 188-200.

- Кондрашин В. В. Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни. М.: РОССПЭН, 2008. 519 с.

- Московский А. С., Исупов В. А. Формирование городского населения Сибири (1926-1939 гг.). Новосибирск: Наука, 1984. 167 с.

- Осокина Е. А. Жертвы голода 1933 года: сколько их? (Анализ демографической статистики ЦГАНХ СССР)//История СССР. 1991. № 5. С. 18-26.

- Постановления КПСС и советского правительства об охране здоровья народа. М.: Медгиз, 1958. 338 с.

- Правда, 1934. 27 янв.; 1939. 4 сент.

- Сборник важнейших официальных и справочных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам в помощь госсанинспектору и эпидемиологу. М.; Л.: Медгиз, 1941. 663 с.

- Собрание Законов и Распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства Союза Советских Социалистических Республик. 1935. № 53.