Наследие Александра Невского в восприятии современной российской молодежи: опыт психолингвистического исследования

Автор: Глазкова Светлана Николаевна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Антропология культуры

Статья в выпуске: 4 (28), 2021 года.

Бесплатный доступ

В научной публикации представлены результаты исследования, направленного на установление степени разработанности в языковом сознании российских школьников концепта Александр Невский. Базу статьи составили материалы, полученные в ходе работы с респондентами (учащимися 4, 5, 7 и 9 классов школ г. Миасса Челябинской области). Ассоциативный эксперимент и анкетирование (опросы) показали, что имя Александр Невский теряет свою прецедентность. Оно частично узнаваемо, однако опустошение концепта налицо: одна из самых крупных исторических фигур прошлого России теряет полноту и многогранность и нередко даже полностью отсутствует в языковом сознании школьников. Более половины респондентов связывают прецедентное имя Александр Невский с патриотическим сегментом языковой картины мира: с победоносным воинством, с первыми лицами государства. Образ дальновидного, мудрого и гибкого политика, святого, защитника православия школьниками не отрефлексирован. Предложены меры по популяризации отечественной истории.

Александр невский, наследие, молодежь, языковое сознание, психолингвистика, прецедентное имя, изменение языковой картины мира, модернизация истории

Короткий адрес: https://sciup.org/170191478

IDR: 170191478 | УДК: 94(47)”1221/1263”:316.473-053.81(470+571)”20” | DOI: 10.36343/SB.2021.28.4.004

Текст научной статьи Наследие Александра Невского в восприятии современной российской молодежи: опыт психолингвистического исследования

Яркими маяками двух мирочувствований светят нам образы двух русских князей - Даниила Галицкого и Александра Невского. Наследием блестящих, но не продуманных подвигов одного было латинское рабство Руси юго-западной. Наследием подвигов другого явилось великое Государство Российское.

Фигура благоверного князя Александра Невского как знаковая в русской культуре на протяжении нескольких веков вбирала в себя наиболее важные для традиционного русского менталитета черты, такие как соборность, нестяжательство, беззаветный героизм, солидарность сограждан, единство духа и плоти, церкви и личности, власти и общества. Переходящие из поколения в поколение представления об этом в совокупности сформировали наследие князя — святого, воина и правителя,— по достоинству вошедшего в ряд символов, которые знаменуют собой неразрывное единство человека и родной страны.

Мощь и значимость исторической фигуры делает ее имя символичным, на этом основании имена многих известных деятелей истории относят к прецедентным феноменам, к признакам которых относятся общеизвестность, воспроизводимость (частотность использования), когнитивная релевантность. По В. В. Красных, это слова-понятия, «хорошо известные всем представителям национальнолингвокультурного сообщества», «актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане», обращение к которым «постоянно возобновляется в речи представителей того или иного национально-лингвокультурного сообщества» [10, с. 12, 170].

Такие имена, как Александр Невский , являются прецедентными для русской культуры. Овладение прецедентной базой национального сообщества делает культурное наследие общим для разных поколений: «основы социокультурного кода того сообщества, на языке которого происходит общение, являются тем звеном, отсутствие которого» грозит потерей межпоколенческой связи, потерей национальной идентичности и пр., как справедливо отмечает Г. Г. Сергеева [15, с. 28]. Особенно важной видится необходимость общности концепта для разных поколений, и это непременное условие для идентификации прецедентного имени. Невыполнение этого условия, истончение ограниченного круга прецедентных имен грозит размыванием не только прецедентной картины мира россиян за счет редукции общеязыковой «ядерной, общезначимой инвариантной части» [8, с. 37], отдельных концептуальных ее элементов, но и потерей национально-культурной идентичности.

Приступая к рассмотрению вопроса о функционировании неотъемлемых составляющих концепта Александр Невский в восприятии наших современников, мы в качестве пилотного эксперимента провели анкетный опрос учащейся молодежи. Его целью было выяснение объема, характера, источ- ников представлений о выдающемся деятеле отечественной истории, 800-летний юбилей которого отмечается в 2021 г. В исследовании решался вопрос: посредством чего транслируется и в какой мере усваивается ныне комплекс сведений о мощи и значимости фигуры, которая в 2008 г. вошла в ряд исторических личностей, достойных называться «Имя России»? Результаты социологического опроса, направленного на установление освоенности концепта Александр Невский в коллективном языковом сознании молодого поколения, побудили нас вынести на обсуждение полученные данные и изложить некоторые важные, на наш взгляд, соображения по поводу интернет-контента как источника сведений для массовой аудитории и подрастающего поколения.

Идея представленного в статье лингвокультурного исследования родилась на уроке литературы в 8-м классе. Студентка-филолог на педагогической практике в сентябре прошлого учебного года давала пробный урок по теме «“Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского” как княжеское житие». На занятии возникла ситуация явного непонимания: оказалось, что никто не видел фильм «Александр Невский», не помнит, в чем состояли подвиги князя, от кого он защищал Русь, кем был, почему почитаем и удостоен жития? Подготовительная работа перед восприятием текста жития мало что изменила: студентка и восьмиклассники говорили на разных языках, стало очевидно, что школьникам явно не хватает базовой информации по этой теме.

Для уточнения сделанных на основе наблюдения выводов возникла идея провести анкетирование, выявляющее знание школьниками разных возрастных категорий исторических сведений об Александре Невском. Был разработан актуальный опросник, к эксперименту привлечены выпускники-филологи, работающие в разных школах.

Процессы, происходящие в социуме, всегда отражаются в языке и языковом сознании, поэтому для понимания общей картины востребованности имени Александр Невский в обществе, выяснения динамики языкового сознания россиян был использован инструментарий лингвистики, а именно методы корпусной лингвистики и психолингвистический метод свободного ассоциативного эксперимента. Опрос проводился в комбинированной устно-письменной форме.

Первичный анализ результатов заключался в количественной обработке и фиксации полученных данных в сводной таблице. Вторичная обработка представляла собой качественный анализ ответов анкеты, которые интерпретировались, группировались, затем подвергались кластеризации. При этом четко не идентифицируемые результаты уточнялись, устанавливалось соответствие полученного и возможного / предполагаемого ответа.

В целях дальнейшей конкретизации результатов на втором этапе проводился ассоциативный свободный эксперимент с контрольными и анкетированными ранее группами школьников. Для соблюдения чистоты эксперимента в задании было предложено несколько слов-стимулов: земля, дом, береза, вой на, сказка, Александр Невский, дружба, Иванушка Дурачок. Интерпретация результатов опиралась на приемы, разработанные в психолингвистике А. А. Залевской, А. А. Леонтьевым, Н. В. Уфимцевой.

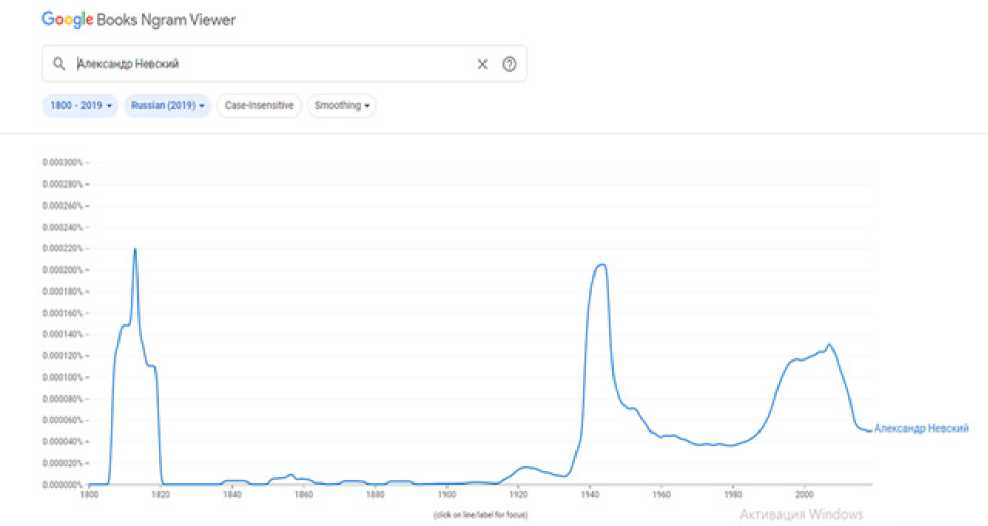

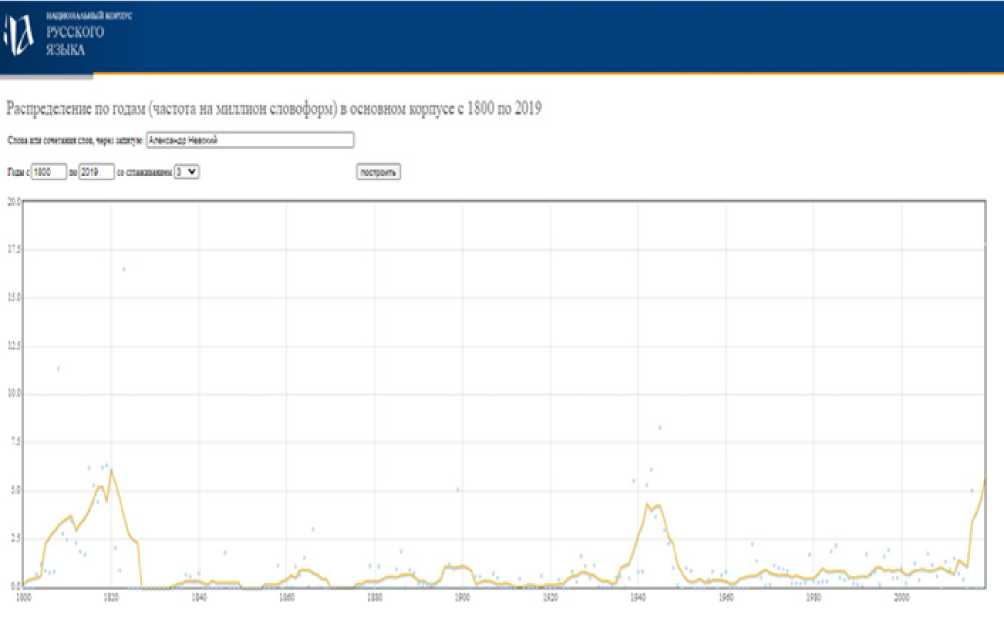

При изучении современного среза проблемы следует учитывать предыдущие срезы в качестве фона сопоставлений. Для этого мы сочли необходимым учесть экспонируемые на интернет-ресурсах Google Books и Национальный корпус русского языка сведения о частотности употребления имени Александр Невский в текстах XIX-XXI вв. [11] [20]. Обобщенная картина наглядно представлена в графиках (Рис. 1, 2).

Оба ресурса примерно одинаково отражают динамику частотности употребления прецедентного имени Александр Невский . Это свидетельствует о высокой точности выборки. Два наиболее значительных пика пришлись на 1810-1820 и 1941-1945 гг. как свидетельство подъема гражданского самосознания в период Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Они подтвердили востребованность личности Александра Невского как национального символа мужества и непобедимости. Третий пик —

Рис. 1. Динамика употребительности имени Александр Невский (на материале ресурса Google Books)

Fig. 1. The dynamics of the use of the name Alexander Nevsky (based on Google Books)

Рис. 2. Динамика употребительности имени Александр Невский (на материале Национального корпуса русского языка) Fig. 2. The dynamics of the use of the name Alexander Nevsky (based on the material of the Russian National Corpus)

на рубеже 2010-2020-х гг.— совпал с подготовкой к празднованию 800-летия князя. Более детализированные статистические данные таковы: в общем массиве текстов почти 60% случаев употребления имени приходится на публицистику, 16% — на учебно-научную, около 12% — на художественную, менее 5% — на церковно-богословскую литературу, немногим более 7% — на бытовой дискурс, около 1% — на электронную коммуникацию, менее 1% — на производственно-техническую литературу. Таким образом, прецедентное имя Александр Невский по большей части (93% случаев) является принадлежностью публичного дискурса; основной массив (88%) составляют тексты художественно-публицистические и учебно-научные. Казалось бы, перед нами достаточно благополучная картина.

Однако пилотный эксперимент (проведенный в мае и сентябре 2021 г. опрос 300 респондентов школьного возраста) выявил наличие неблагоприятных векторов — изменений в восприятии национально-культурного наследия молодыми россиянами.

Предложенные школьникам листы анкетирования содержали ряд вопросов на установление адекватности понимания исторического персонажа и связанных с ним реалий. Кто такой Александр Невский? Что вы знаете о нем? Какие победы одержал? Какая из них главная? От кого защищал Русь? Почему в церкви есть его икона? Какие книги об Александре Невском читал? Какие фильмы об Александре Невском смотрел? Некоторые из этих вопросов использовались, помимо письменного анкетирования, в устной беседе с реципиентами.

Ответы школьников показали незнание достаточно важных фактов, поверхностное знакомство с историографией, непонимание значимости героя и его исторической роли, агиографического образа князя Александра Невского. Приведем полученные результаты первичного анализа и кратко их поясним.

Аудиторию опрошенных составили школьники средних образовательных школ г. Миасса (СОШ № 11, 21, 5, 44 и лицея № 6) по возрастным категориям: ученики 4-го (51 чел.), 5-го (56 чел.), 7-го (84 чел.), 9-го (109 чел.) классов.

На вопрос Кто такой Александр Невский, что знаешь о нем? получены следующие ответы:

— Полководец (18%), в том числе варианты: « полководец на Руси», «великий полководец Древней Руси», «полководец с уроков истории».

— Князь (20%), в том числе варианты: «князь Руси», «великий киевский князь», «древнерусский князь», «стал князем после Ледового побоища», «новгородский князь и полководец», «князь из истории», «князь Александр Ярославич Невский», «князь новгородский», «князь новгородский царь», «князь был».

— Военный (19%): из них: « воин» 3%, « герой» 2%; из общего числа других (14%) — « кто воевал на вой не», «это боец в древнем мире», «военачальник», «воин-боец брутальный», «герой воевал», «руководитель мужественный», «рыцарь», «руководитель ледового побоища», «великий воин», «участник вой ны», «он герой», «человек ну вроде воюющий», «воевода», «он из вой ны», «он ходил в походы».

— Царь (11%), в том числе: « царь, который спас»; «царь, вождь».

— Не знаю (19%), в том числе: « хз», «не помню», «понятия не имею», «ничего не знаю о нем», «не интересовался им», «чуть-чуть рассказывали», «не помню».

Определенную часть ответов можно расценить как абсурдные и уклончивые: писатель (7%); поэт (4%); композитор (2%); из общего числа других: « блогер, его все знают», «мужичок одной личности», «президент Мордовии», «завоеватель воинский», «чел с интернета», «Путин», «создал флот», «был в Питере», «человек на ТВ».

Вторичный анализ показал, что к адекватным ответам можно причислить 38%; к неадекватным и относительно адекватным, в том числе уклончивым, — 62%, то есть почти две трети от общего числа.

На вопрос о главных битвах Александра Невского получены следующие ответы:

— Невская битва (16%), в том числе: « война на Неве», «победил шведов на Неве», «битва на реке Неве», «со шведами на реке», «шведы с русскими людьми», «воевал на реке Неве», «Нева, победа Новгорода».

— Ледовое побоище (28%), в том числе: «с немцами», «с крестоносцами на льду», «с врагами Ледовое побоище», «битва на льду, с рыцарями Тевтонского ордена». В этом же ряду при подсчете мы учли и формулировки с неграмотным написанием слова «крестоносцы», например: «с крестоноссами», «с крестононосами», «с крестоностами», «с крестнаностами», «с крестоносстами», «с кристаносами».

— Не знаю (33%), в том числе: « хз» (8%), «не помню», «не интересовался», «выиграл битву с врагами», «с воинами», «с врагом», «в разных вой нах», «с людьми».

Искаженные и абсурдные ответы составили 23%: «Невская битва против крестоносцев», «с крестовым походом», «с монголотатарским игом ледовое побоище», «с татаро-монголами», «с Наполеоном на реке Неве», «на острове Нева», «Мировая вой на», «Ледовое побоище со шведами», «Боротинская» (Бородинская?), «Куликовская» (5%) , «Полтавская битва», «с дядькой», «с майн крафтом» , «с монитором» (в двух последних случаях идет речь о компьютерной игре) , «Медовое побоище», «Ну за русскую землю что ли», «Невская битва Ледового побоища», «с Путиным», «с братом», «с Катей», «увел врагов на реку».

Адекватных ответов на вопросы Какие книги читал? Какие фильмы смотрел? получено лишь 0,3%: «фильм “Александр Невский”», упоминаются «учебник истории», «учебник». Значительную часть ответов (99,7%) составили: «никакие», «ничего не читал», «ничего не смотрел», «а зачем?», «не интересовался», «американские», «разные», «много», «Окружающий мир» и др.

Итоговый подсчет показал следующее: только 0,3% анкет в целом можно признать адекватными; немало анкет, в которых только на один вопрос дан ответ, который можно признать адекватным.

На основании данных проведенного исследования приходится констатировать, что из разряда хорошо известных прецедентное имя перешло в разряд скорее известных (относительно известных); из разряда актуальных в когнитивном и эмоциональном плане — в разряд пассивно бытующих в языковом сознании со слабо положительной оценкой.

Частотность его употребления в живой речи школьников невелика.

Несомненно, школа была и остается важнейшим социальным институтом, одним из главных каналов передачи культурного наследия молодому поколению. Во время ассоциативного эксперимента младшие школьники в преобладающем большинстве случаев затруднялись подобрать ассоциаты к имени Александр Невский , среди семиклассников трудности с подбором ассоциативных слов испытывали 83%, среди девятиклассников — 48%. Из данных опроса явствует, что уровень знаний об исторической личности (атрибуция его как военачальника, полководца), узнаваемость прецедентного имени Александр Невский наращивается.

Несмотря на приблизительность, уклончивость, зачастую абсурдность ответов младших школьников, к девятому классу у большинства подростков формируется концептуализация прецедентного имени Александр Невский, стягивание доминантного признака концепта ` победа русских, полководец` с присутствием в качестве дополнительного признака значений `князь`, `государственное лицо`, `правитель`, `монарх`. При этом обратим внимание, что в языковом сознании школьников значения ' святой', ' дипломатия ', 'политическая прозорливость' не входят ни в доминантные, ни в дифференциальные признаки прецедентного имени. Такой вывод подтверждают результаты ассоциативного эксперимента, которые мы приведем далее.

Если представить в совокупности ассоциаты к стимулу Александр Невский, полученные в результате проведения свободного ассоциативного эксперимента, поле ассоциаций таково:

Человек — 36, Князь — 23, Война — 24, Писатель — 20, Пушкин — 18, Полководец — 12, Битва — 8, Александр Невский — 8, Воин — 8, Царь — 6, История — 6, Поэт — 6, Герой — 4, Победа — 4, Курица — 4, Река Нева — 4, Река — 4, Воевода — 4, Писатель — 2, Композитор — 2, Битва на льду, Путин, Владимир Путин, Пустота, Немский, Александр Сергеевич Пушкин, Дома, Книга, Памятник, Екатерина II, Петух, Петр 1, Великий русский князь, Дерево, Алексей, Старое время, Невский, Участник войны, Хорош, Друг, Борец, Облако, Шведцы, Глина, Нева, Кольчуга, Поход, Спать, Читать, Лес, Статуя, Какой-то человек из истории, Пенал, Геометрия, Рассказ, Ледовое побоище, Сказка, США, Опера, Игра Бравл Старс, Воин или писатель, Русский правитель, Чебурек, Дневник, Дом, Бойня, Смерть, Чебурашка, Невский проспект, Лед, Дурак, Стих, Военный, Петербург, Шуба, Дмитрий Нагиев, Мудрый, Ломоносов, Игорь Соломонов, Сашка, Боец, Прошлое, Спаситель Руси. 291: 198/24/69. Поясним, что означает каждая из приведенных цифр. Как принято в ассоциативных словарях, первое значение — общее число респондентов (291), второе значение — число повторяющихся ответов (198), третье значение — число неповторяющихся ответов (24), четвертое значение — отказы от ответов, их отсутствие (69).

Анализ полученного гнезда ассоциаций позволяет сделать несколько заключений. Первой по частотности является реакция человек , которая говорит об опустошении концепта, 36% опрошенных не знают смыслового наполнения фигуры.

Примечательно и то, как сгруппированы ассоциаты: статус высоких и высших государственных деятелей ( царь, князь ), персоналии высшего государственного уровня ( Владимир Путин, Петр I, Екатерина II) , топонимы-корреляты к прозвищу Невский ( Петербург, Невский проспект, река Нева ), явления, персонификации и предметы, связанные с войной ( герой, война, победа, кольчуга, бойня, воевода, борец, полководец ). Отсутствие в ряду ассоциатов тех, что касаются религиозной сферы, подтверждает, что святость князя не является актуальной для 100% опрошенных.

Ассоциативный свободный эксперимент показал, что в реакции на стимул Александр Невский большинство респондентов (независимо от возраста) демонстрируют связанность прецедента с патриотическим сегментом языковой картины мира; с победоносным воинством; с лицами, олицетворяющими государство, правителями. Таким образом, ассоциаты можно объединить в 2 кластера: 1) статус высоких и высших государственных деятелей; 2) явления, персонификации и предметы, связанные с войной.

Князь — 23, Вой на — 24, Полководец — 12, Битва — 8, Воин — 8, Царь — 6, История — 6, Герой — 4, Победа — 4, Река Нева — 4, Река — 4, Воевода — 4, Битва на льду, Путин, Владимир Путин, Екатерина II, Петр 1, Великий русский князь, Старое время, Участник войны, Борец, Шведцы, Нева, Кольчуга, Поход, Какой-то человек из истории, Ледовое побоище, Воин или писатель, Русский правитель, Бойня, Смерть, Лед, Военный, Мудрый, Боец, Прошлое, Спаситель Руси.

Прецедентное имя пока остается узнаваемым, однако опустошение концепта налицо: одна из самых крупных исторических фигур нашего прошлого теряет полноту и многогранность.

Несколько лет назад исследователи П. Г. Великородный и В. Ю. Алферов в качестве срочных мер по возвращению к исконным национальным ценностям называли:

-

— возврат в средние и высшие учебные заведения положительных достижений и традиций советской школы;

-

— оптимизацию учебных программ, направленных на передачу-получение учащимися большего объема знаний по истории страны, русскому языку, литературе, этике и культуре, основам ведущих религий мира;

-

— создание наблюдательного совета по отслеживанию и воспрепятствованию показа на телевидении развращающей пошлости, аморальных фильмов, глумления над национальными святынями и восхваления западных «ценностей»;

-

— непрерывность нравственнодуховного и патриотического воспитания детей и молодежи в системе «семья — детсад — школа — вуз — армия — трудовая деятельность» [5, с. 62].

Г. И. Берстнев и другие ученые подчеркивают, что вне передачи ценностных концептов русского языкового сознания деструктуриру-ется и опустошается само понятие «национальная идея» [4, с. 15].

Известно, что соборность русских сопряжена с передачей из поколения в поколение таких национально-культурных ценностей, как милосердие, нестяжание, терпение, коллективизм, приоритет общего дела. Эти установки транслирует традиционная семья, шко- ла, сочетающая образование и воспитание. Одной из высоких традиций в России всегда был патриотизм — защита родины и православия. Процитируем замечательные слова О. В. Розиной: «У каждого народа есть веками выработанная педагогическая система, которая является базовой матрицей национальной системы образования. <...> Цель такой системы — трансляция из поколения в поколение национального воспитательного идеала, отражающего ментальную сущность того или иного народа», без этого идеала «невозможно сохранение никакой формы идентичности» [14, с. 402]. Под влиянием ложных ценностей (приоритет материального, стирание границ между добром и злом, эгоизм и себялюбие, главенство успешности, гедонизм) деструктивно искажаются духовно-нравственные основы личности. Нам твердят о необратимом пути современной цивилизации с ее приоритетом материальной жизни и культом удовольствий. Действительно, в потребительском обществе нравственность и добро подменены ориентиром на инстинкты, пороки, вседозволенность.

В современном обществе доминирует релятивизм общечеловеческих ценностей, безусловно, вредный для молодого поколения. В этой связи мы бы отметили, что предъявляемая ФГОС в качестве важной цели обучения ценностно-информационная компетенция школьников в области национальной истории и культуры у опрошенных явно не сформирована. Ценностный прицел обучающихся сбит, прецедентная картина мира, объединяющая его со старшими поколениями, разрушена.

Полученные в ходе нашего опроса данные показывают, что потеря интереса школьников к истории, школьные недоработки — симптом неблагополучия. Такое положение дел усугубляется по ряду объективных причин, в том числе и из-за того, что в интернет-контенте на сегодняшний не обеспечена равная доступность к источникам сведений об Александре Невском. Очевидно и то, что далеко не все источники способствуют адекватному восприятию образа благоверного князя.

Этот яркий символ непобедимости и несокрушимого величия, силы и военной мощи страны служит мишенью для нападок, объектом ниспровержения в резко участившихся на грани прошлого и нынешнего столетий попытках подорвать основы национальной идентичности россиян. Диффамация и дискредитация — две главные коммуникативные стратегии идеологов этой войны. Модной тенденцией стало критиковать русские святыни, смещая «фронт» информационной войны на бастионы прошлого. Те, для кого высокая миссия святынь не очевидна, объявляют их фикцией, вредным для России вымыслом. Критике подвергается все русское. В качестве примера приведем говорящее за себя название монографии Д. Ранкура-Лаферрьера «Рабская душа России: Проблемы нравственного мазохизма и культ страдания» [12] и сошлемся на глубокий анализ этой книги [17]. Атаки на подвижников русской истории и русские победы «проводятся, чтобы внушить идею неполноценности нашего народа, лишить духовного стержня и воли к сопротивлению, унизить национальное достоинство, ввести в депрессию и без войны расчленить РФ»,— справедливо отмечает автор статьи «Ложь о военных героях русской истории» (2011) В. А. Артамонов [2, с. 45].

Так, М. М. Сокольский в историкополемическом эссе «Неверная память. Герои и антигерои России» относит Александра Невского к разряду антигероев [16, с. 193]. Трактовки такой направленности распространяются, как это ни парадоксально, даже на сайте «Русская народная линия. Православие. Самодержавие. Народность», логотип которого украшен портретом Александра Невского и девизом «Не в силе Бог, а в правде» (слова из «Жития» князя). Некто Н.Журавлев в размещенной 18.04.2002 г. статье «Свинья, которой не было: кому и зачем нужен культ личности Александра Невского» пишет: «Взяться за перо меня побудили недавние события в Новосибирске, описанные в “Общей газете” 21 марта с.г. Прихожане православного храма, ведомые священником, вышли на противостояние с католиками, поминая при этом Александра Невского как величайшего героя и праведника и Ледовое побоище, которое он учинил,— как великую битву. А тут еще подоспела... годовщина Ледового побоища — 5 апреля 1242 года. Вот и повод присмотреться к личности национального героя, чье воздей- ствие на последующий ход русской истории и формирование того, что сегодня принято именовать национальным менталитетом, сравнивают с ролью Крестителя Руси Владимира Красное Солнышко» [7]. Пафосно предлагая «разобраться в неясной для широкого круга жизни Александра Ярославовича, а точнее — в окружающих это имя мифах», Н. Журавлев утверждает: большинство до сих пор написанных книг о Невском — это беллетризация «коротенького “Жития”, которое согласно жанру есть славословие», а «в мире светском действуют иные законы», нежели «в кругу церковников» [7].

Упомянем в той же связи о двух наиболее часто цитируемых работах профессиональных западных историков — книге Джона Феннела «Кризис средневековой Руси: 1200–1304 гг.» [18] и переведенной на русский язык в 2007 г. книге Фритьофа Шенка «Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263–2000)» [19]. На первый взгляд, перед нами авторитетные научные труды, написанные с опорой на большое количество документов, архивных и литературных источников. Однако факты подобраны и интерпретированы предвзято, вразрез с существующей в отечественной литературе национально-культурной трактовкой событий русской истории и оценкой деятельности князя Александра Невского. Назначение этих трудов — разрушить доктрину достойной истории России, внести разлад в коллективное представление о героическом, расколоть общество, распространяя скептицизм по отношению к прошлому и, соответственно, будущему страны.

-

А. Шенк делает ставку на то, чтобы развенчать память о князе Александре Ярославиче как полководце, мудром правителе и святом защитнике православия на Руси. Д.Фен-нел исходит из мысли о том, что победы над шведами на Неве в 1240 г. и над немецкими рыцарями на льду Чудского озера «доведены в “Житии” до эпических размеров». По его версии, летописец преувеличил эти «незначительные события», «чтобы скрасить в глазах своих современников последовавшее раболепствование Александра перед татарами» [18, с. 93].

Д. Феннел напоминает, что согласно Ливонской рифмованной хронике конца XIII в., «только двадцать рыцарей погибло и шестеро попали в плен». На этом основании «претензию Александра представить себя могучим защитником русских против немецкой и особенно папской агрессии с запада нельзя рассматривать с той серьезностью, с какой это пытаются делать многие советские историки, особенно те, кто писал во время и непосредственно после второй мировой войны» [18, с. 93].

По поводу столь «незначительного» события (Невской битвы) крупнейший историк Н. И. Костомаров приводит следующее историческое свидетельство: Биргер, взявший «начальство над священным ополчением против русских», имевший в войске «шведов, норвежцев, финнов и много духовных особ с их вассалами», «прислал в Новгород ко князю Александру объявление войны, надменное и грозное: “Если можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю землю твою”. Странно было бы обещать пленение земель, если речь шла о стычке двух десятков воинов. Ученый, комментируя исход битвы, цитирует летописца: Александр сам «хватил Биргера» острым копьем по лицу: «Возложил ему печать налицо» [9, с. 156].

Хочется сделать несколько замечаний по поводу оспариваемой А. Шенком значимости побед Александра Невского для сохранения православия на Руси. Обратимся к высказыванию А. Горского: «Не удовольствовавшись завоеванием прибалтийских племен, крестоносцы попытались перенести экспансию на русские земли. Как и при вторжении в Восточную Прибалтику, за спиной Ордена стоял папский престол в Риме. Завоевание народов Прибалтики освящалось идеей обращения их в христианство, война с Русью оправдывалась тем, что ее жители были с католической точки зрения “схизматиками” — приверженцами восточного, православного варианта христианства» [6, с. 45].

-

Н. И. Костомаровым аргументирована высокая миссия Александра Невского: когда благодаря победам под его предводительством попытки подчинить русских копьями и мечами провалились, «папа Иннокентий IV

прислал к Александру в 1251 году (булла писана в 1248) двух кардиналов Гальда и Ге-монта». Лживо ссылаясь на обещание отца князя подчиниться римскому престолу, папа убеждал Александра исполнить намерения предка, «представлял выгоды, какие русский князь и Русь получат от этого подчинения, и обещал против татар помощь тех самых рыцарей, от которых недавно Александр освобождал русские земли. В летописях есть ответ Александра папе, явно сочиненный впоследствии, но не подлежит сомнению, что Александр не поддался увещаниям и отказал наотрез» [9, с. 158]. Спорить с утверждениями двух историков было бы по меньшей мере странно: как свершившаяся в XIII в. католиза-ция Восточной Прибалтики, так и cохранение православия на Руси являются историческими фактами.

Мы солидарны с выводом Л. А. Беляева, Е. Л. Конявской, авторов обзора докладов международной конференции «Александр Невский. Личность, эпоха, историческая память. К 800-летию со дня рождения», состоявшейся в Москве в мае 2021 г. Они отстаивают стратегически важный тезис: нельзя преуменьшать риск восприятия князя Александра Невского «как мифологической фигуры, не оставившей конкретных следов своей деятельности», и подчеркивают «опасность модернизации истории, ее втягивания в идеологию и политику» [3, с. 192].

В заключение всего сказанного о весомости исторической фигуры Александра Невского вернемся к результатам проведенного исследования — практически полному отсутствию у детей и подростков адекватных представлений о благоверном князе. Это тем более важно, так как сензитивность школьного возраста способствует формированию национальной идентичности подрастающего поколения. Именно это отметила О. В. Розина, подчеркнув, что образ Александра Невского соответствует представлениям об идеале разных возрастных групп школьников [13, с. 21–22]. Уместно привести и справедливые слова Т. С. Алексеевой о национально-культурной идентичности молодых: «Человек, лишенный национального сознания, так же слаб и ущербен, как человек, лишенный зрения или слу- ха. Национальное сознание как осознание себя нацией в качестве единого социальнополитического и идейно-культурного целого, с общим культурно-историческим наследием, сложившимися веками, национально выраженными традициями и обычаями, религией, общими идеалами, языком… создает базу для формирования специфического духа нации, ее национального характера» [1, с. 447].

Выводы и предложения.

Национальная идея патриотизма, победоносного российского оружия, сильной и крепкой государственности, независимости остается одной из базовых в языковом сознании молодых носителей русского языка. При этом можно констатировать изменение перечня прецедентных имен и трансформацию национальной языковой картины мира россиян. За ее пределами остается подвиг сохранения православия на Руси, совершенный князем Александром Невским, облик нравственного политика, гибкого и дальновидного в своих решениях и приоритетах дипломата. Идея православия, Святой Руси (в корреляции с именем Александра Невского) не содержится в языковом сознании молодых респондентов.

Несмотря на относительную узнаваемость и когнитивную связь с военными победами Руси и защитой ее от врагов, имя Александр Невский теряет прецедентность. Это сигнализирует о том, что русское культурное наследие редуцируется, размывается; яркая положительная оценка и эмоциональный комплекс одобрения нивелируются; когнитивное представление обедняется, выхолащивается.

Как показал анализ анкет и результатов ассоциативного эксперимента, для концепта Александр Невский характерна амбивалентность: опустошение аксиологичности, с одной стороны, и ее включение — с другой; редукция коннотативности и ее включение; наличие личных представлений индивида и инвариантность; ослабление личностной значимости и символизация до масштабов общенациональной значимости.

При периферийном, практически нуль-местном положении признака `святость` (благоверный) занимают доминантное положение признаки 'победоносная война', 'пра- витель`. Это неполное, обедненное восприятие образа Александра Невского.

Исправление такого положения требует ряда серьезных мер. Предлагаем создать современный, доступный, насыщенный и широко рекламируемый электронный ресурс о русских полководцах, популяризирующий героическую историю России, что возможно только при серьезной финансовой поддержке. Ресурс должен содержать максимально полную качественную медиапродукцию по теме.

На странице, посвященной Александру Невскому, необходимо разместить, на наш взгляд, лучшие книги и фильмы для школьников разных возрастов. В частности, обязательно нужно внести в контент сайта фильмы С. Эйзенштейна «Александр Невский» и Г. Кузнецова «Житие Александра Невского». Для младшего возраста можно разместить в электронном виде следующие материалы: «Александр Невский» (из книги «Русские полководцы» под редакцией Б. А. Алмазова), «Александр Ярославич Невский (1220–1263)» (из книги «Полководцы России»). Для младшего и среднего школьного возраста: Н. Беляев «Александр Невский», Н. С. Борисов «Солнце земли Суздальской», А. Я. Дегтярев «Заступник Отечества», Н. А. Клепинин «Святой и благоверный великий князь Александр Невский», Ю. Крутогоров «Александр Невский», А. Ф. Петрушевский «Александр Невский», С. Т. Романовский «Александр Невский», В. П. Терехов «Александр Невский», О. Н. Тихомиров «Александр Невский и Битва на Неве». Для детей старшего школьного возраста: В. Т. Пашуто «Александр Невский», М. Хитров «Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский», А. В. Шишов «Александр Невский», В. Ян «Юность полководца» и др. Книжные страницы должны быть богато иллюстрированы. Считаем необходимым создать электронную книгу «Житие Александра Невского», тем более что произведение изучается в школе на уроках литературы.

Необходимы интерактивные ресурсы, воспроизводящие ход Ледового побоища и Невской битвы, электронная интерактивная карта Руси. Также с помощью современных интерактивных медиа-ресурсов возможно создать электронную панораму великих битв, подобно панораме Севастопольской битвы. Важным представляется также разработка компьютерной игры с историческими персонажами «Ледовое побоище» и «Невская битва».

Считаем необходимым создание серии новых короткометражных и емких фильмов об Александре Невском. В качестве примера можно привести прекрасный мультсериал «Гора самоцветов», где в двухминутной справке-преамбуле дается исчерпывающая информация о народах, населяющих Россию, и ее истории. Проект Александра Татарского демонстрирует, как современные медиа делают зримым и понятным для ребенка исторические реалии, позволяют отрефлек-сировать предлагаемое знание, очеловечить, наполнить его духовным и эмоциональным содержанием. Такого типа сериал необходим для того, чтобы сознание ребенка было подготовлено к восприятию на уроках истории фактологического материала и его адекватной оценке.

На сайте можно разместить исторический интерактивный календарь по аналогии с изданным бумажным (В. В. Алексеев, В. А. Степанов «Исторический календарь: десять веков российской истории (от князя Владимира до Николая II)»). Его отдельными страницами могли бы стать, например, «Ледовое побоище», «Невская битва», Александр Невский. Считаем целесообразным разместить на сайте юбилейные материалы празднования в стране 800-летия благоверного князя, в том числе конкурсные работы: детские рисунки и видео, а также разработать возможность пополнения контента новыми работами. Адрес сайта необходимо сделать популярным и доступным, в первую очередь для школьников, учителей литературы, истории, ИЗО.

Таким образом, не на словах, а на деле необходим возврат к народной и традиционной российской педагогике, к взращиванию собственных культурных ценностей. Обновленная подача материала с учетом вкусов и пристрастий нынешних школьников, современные медиа должны опираться на неизменно высокое духовное содержание, патриотизм, уважение к своей стране и ее истории, восхищение подвигами предков. Методику, примененную в данном исследовании, можно успешно использовать и при установлении степени освоенности в коллективном языковом сознании молодежи концептов, связанных с именами других отечественных исторических деятелей.

Титаническая личность Древней Руси, князь Александр Невский — образ благородный и созидательный, направленный на осмысление многовековой преемственности исторического пути России и определение перспектив развития страны в свете духовного возрождения нации. Героическая фигура Александра Невского благотворна для гармоничного развития российского общества, обоснования высоких мессианских целей государства, величия державы и возвышения статуса России на европейской арене.

Svetlana N.GLAZKOVA

The Heritage of Alexander Nevsky in the Perception of Modern Russian Youth:

An Experience of a Psycholinguistic Research

Список литературы Наследие Александра Невского в восприятии современной российской молодежи: опыт психолингвистического исследования

- Алексеева Т. С. Русская национальная идея в контексте воспитания молодежи // Высшее образование для XXI века : материалы XIV Междунар. научн. конф. (Москва, 14-16 декабря 2017 г.): в 2 ч. Ч. 2. / под общ. ред. И. М. Ильинского Москва: Мос. гуманит. ун-т. С. 446-450.

- Артамонов В.А. Ложь о военных героях русской истории // Информационные войны. 2011. №1 (17). С.45–51.

- Беляев Л. А., Конявская Е. Л. // Александр Невский. Личность, эпоха, историческая память. К 800-летию со дня рождения: материалы Междунар. научн. конф. (Москва, 25-27 мая 2021 г.) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2021. № 3 (85). С. 191–196.

- Берстнев Г. И. Ценностные концепты русского языкового сознания и «национальная идея» // Оценки и ценности в современном научном познании: материалы Междунар. научн. конф. (Калининград, 20-22 июня 2008 г.): сб. науч. тр. / под ред. С.С. Ваулиной, В.И. Грешных. Ч. 1. Калининград: Рос. Гос. ун-т им. Канта, 2009. С.14–23.

- Великородный П. Г., Алферов, В. Ю. Национальная идея и гражданское общество // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2017. №1 (65). С. 58–65.

- Горский А. А. «Всего еси исполнена земля русская...»: Личности и ментальность русского средневековья: Очерки. М.: Языки славянской культуры, 2001.

- Журавлёв Н. В. Свинья, которой не было: кому и зачем нужен культ личности Александра Невского [Электронный ресурс] // Сайт Православие. Самодержавие. Народность. URL: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2002/04/18/svin_ya_kotoroj_ne_bylo/ (дата обращения 10.10.2021).

- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Издательство ЛКИ, 2010.

- Костомаров Н. И. Князь Александр Ярославович Невский // Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: в 3 т. Т. 1: Господство дома св. Владимира: X–XVI-е столетия. Ростов н/Д: Феникс, 1995. С. 154–170.

- Красных В.В. “Свой” среди “чужих”: миф или реальность? М.: Гнозис, 2003.

- Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] // Электронный онлайн-корпус русских текстов. URL: https://ruscorpora.ru/new/ (дата обращения 10.10.2021).

- Ранкур-Лаферрьер Д. Рабская душа России: Проблемы нравственного мазохизма и культ страдания. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1996.

- Розина О.В. Аксиология «удовольствия» и «страдания» в отечественной традиции и современности // Ярославский педагогический вестник. 2019. № 3. С. 21–25. DOI: 10.24411/1813-145X-2019-10411

- Розина О. В. Национальный воспитательный идеал в условиях современной цивилизационной войны // Инновационная деятельность в образовании: материалы XII Междунар. Науч.-практ. конф. (Москва, 18 апреля 2018 г.). Ярославль-М.: Канцлер, 2018. Ч. I. С. 399-408.

- Сергеева Г.Г. Национально-прецедентные имена в восприятии подростков // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2003. № 2. С. 27–34.

- Сокольский М. М. Неверная память. Герои и антигерои России: историко-полемическое эссе. М.: Московский рабочий, 1990.

- Ушакин С.А. «Загадки «Русской души»: обзор монографий Е. Хеллберг-Хирн, Д. Ранкур-Лаферрьера, Д. Песмен // Социологический журнал. 2001. №2. С. 177-186.

- Феннел Д. Кризис средневековой Руси: 1200–1304 гг. М.: Прогресс,1989.

- Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: Святой, правитель, национальный герой (1263–2000) / Пер. с нем. Е. Земсковой и М. Лавринович. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

- Google Books Ngram Viewer [Electronic resource]. URL: https://books.google.com/ngrams/ (дата обращения 10.08.2021).