Наследственные спастические параплегии (серия клинических случаев)

Автор: Ахмадеева Л.Р., Ижбульдина К.Р., Гизатуллин P.P., Деревянко Х.П., Шарипова А.Ш., Ахмадеева Э.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Нервные болезни

Статья в выпуске: 1 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены данные о собственных наблюдениях за тремя пациентами с генетически верифицированными семейными случаями наследственной спастической параплегии, вызванной мутациями в гене SPG4. Даны клинические описания, родословные и приводится обсуждение в сравнении с данными опубликованных ранее российских и зарубежных статей. Рассмотренные клинические случаи обращают на себя внимание проявлениями, не часто встречающимися в практике (когнитивный дефицит, деформации конечностей), и демонстрируют дополнительные возможности симптоматической помощи с использованием ботулинотерапии для облегчения мышечной спастичности в ногах. У всех пациентов зарегистрирован положительный эффект.

Наследственные спастические параплегии

Короткий адрес: https://sciup.org/149140840

IDR: 149140840 | УДК: 616-009.12

Текст научной статьи Наследственные спастические параплегии (серия клинических случаев)

обращается на фенотипическую гетерогенность НСП в пределах одной семьи с одинаковым генетическим дефектом. В мире НСП классифицируют с учетом типа наследования и хромосомного локуса, и по состоянию на 20 марта 2022 г. в базе Online Mendelian Inheritance in Man® имеются записи о 76 зарегистрированных вариантах НСП [1].

По клиническим проявлениям болезнь Штрюмпе-ля подразделяют на простую форму (чистую или изолированную) и форму параплегии «плюс», то есть осложненную развитием дополнительных неврологических и экстраневральных симптомов (эпилепсии, задержки психического развития, расстройства слуха, атрофии зрительных нервов, ретинопатии, мозжечковой атаксии, дизартрии). При любой форме заболевания выделяется основной клинический симптом — центральный нижний парапарез.

Генетическая классификация HCП основана на типе наследования, хромосомном локусе и мутации (если она известна). Наследственные спастические параплегии включают аутосомно-доминантные, аутосомно-рецессивные и Х-сцепленные формы. Для обозначения генетических локусов используется англоязычная аббревиатура гена семейной спастической параплегии — SPG, после которой следует цифра от 1 до 56 и более (в связи с постоянным обнаружением новых видов мутаций). Доля SPG4 в общей структуре спастических параплегий, включая молекулярно нерасшифрованные случаи, составляет 15-25%, а в молекулярно идентифицированных достигает 45-60%. Сегодня в русскоязычной литературе опубликованы подробные обзоры по молекулярно-генетическому разнообразию наследственных спастических параплегий и их ДНК-диагностике [2].

Цель — дать описание собственных наблюдений за тремя пациентами с наследственными спастическими параплегиями, у которых были выявлены мутации в гене SPG4, с проявлениями, отличающимися от классических.

В данной статье мы представляем собственные клинические наблюдения за тремя пациентами, диагностированными как имеющие заболевание НСП неврологами и медицинскими генетиками, двое из которых являются сибсами первой степени родства (родные брат и сестра). Наблюдение за больными проводилось в отделе неврологии Клиники Башкирского государственного медицинского университета в г. Уфе. Родословные построены с использованием разработанного нами программного продукта [3]. Все пациенты, случаи которых нами описаны, дали информированное согласие на осмотр со студентами и молодыми специалистами и публикацию данных об их состоянии без указания персональных данных в научном журнале.

Описание клинических случаев.

Клинический случай 1. Пациентка Л., 34 лет, предъявляет жалобы на нарушение ходьбы и снижение ее скорости, общую усталость, необычные ощущения в нижних конечностях, которые она называет «онемением», боли в пояснично-крестцовом отделе спины, а также головокружение и периодическую головную боль, которые связывает с понижением артериального давления.

Анамнез заболевания: болеет с детства (с двух-трех лет), когда родители впервые обратили внимание на изменения походки и отставание в физическом развитии. Обращались к педиатру, который лечил пациентку с диагнозом «артроз». Диагноз «наследственная спастическая параплегия» установлен в возрасте 10 лет. В течение последних девяти лет получает курсы ботулинотерапии 3–4 раза в год для уменьшения спастичности мышц ног, после которых отмечает облегчение самостоятельного передвижения, хотя обращает внимание на то, что «положительные эффекты ботулотоксина по прошествии лет снижаются».

Анамнез жизни: родилась первым по счету ребенком в полной семье. Росла и развивалась нормально до появления первых признаков заболевания в возрасте двух лет. Физиологическое развитие — с отставанием. Инвалид III группы. Проживает с гражданским мужем, детей нет. Наследственность отягощена:

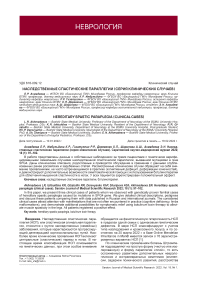

Рис. 1. Родословная №15813144807317 пациентки Л., 34 лет (составлена с использованием сайта медицинских родословных

у дедушки и матери был выставлен диагноз: «Наследственная спастическая параплегия» (рис. 1). Проведенные ранее операции: удаление папилломы на носу (июль 2021 г.), аппендэктомия.

Объективный статус: соматически значимых патологических изменений не наблюдается.

Неврологический статус: при беседе настроение пациентки ровное, эмоционально уравновешена, расположена к беседе. Внимательна, на поставленные вопросы отвечала правильно. Во времени и в пространстве ориентирована правильно. Клинически — имеется умеренное снижение когнитивных функций, для количественной оценки которого проведено тестирование с использованием Монреальской когнитивной шкалы (Montreal Cognitive Assessment, МоСА). Получены следующие результаты: оценка внимания — 4 балла, оценка зрительно-пространственной и зрительно-конструктивной способностей — 4 балла, задание на «называние» — 2 балла, оценка речи — 1 балл, абстрактное восприятие — 2 балла, отсроченное воспроизведение — 0 баллов, ориентация — 6 баллов. Суммарный балл — 19, что соответствует деменции умеренной степени выраженности. При тестировании аффективных расстройств с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), показатели тревоги соответствовали 2 баллам, а депрессии — 1 баллу, то есть тревоги и депрессии не выявлено. В сравнении с аналогичным тестированием 6 месяцев назад отчетливой динамики не выявлено.

Двигательная сфера: пациентка передвигается самостоятельно, без дополнительной опоры, походка спастическая с круговыми движениями носков ступней и повернутыми внутрь коленями. Сила мышц в руках — 5 баллов, правая нога проксимально — 3 балла, дистально — 4 балла, левая нога проксимально — 3 балла, дистально — 4 балла. Ограничение активных движений в крупных суставах (больше в коленных). Наблюдается гипертонус в мышцах ног 2–3-й степеней по модифицированной шкале Эш-

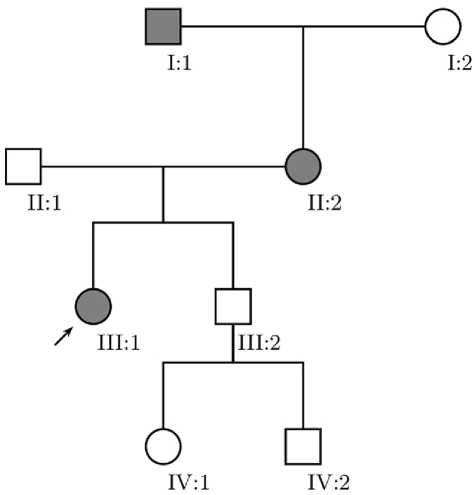

Рис. 2. Родословная №94053435727206 пациентов Ф., 64 лет, и Ф., 61 года (составлена с использованием сайта медицинских родословных

ворта (Modified Ashworth Scale) (преимущественно в приводящих мышцах бедра, в сгибателях бедра). Угол сгибания стоп равен 90 " . Атрофии мышц, фасцикулярных подергиваний, гиперкинезов нет. Пальценосовая проба: выполняет удовлетворительно. Пяточно-коленную пробу выполнить не может. В позе Ромберга устойчива. Глубокие физиологические сухожильные и периостальные рефлексы с рук — нор-морефлексия, с ног — выраженная гиперрефлексия. Положительные стопные патологические рефлексы Бабинского, Россолимо, Оппенгейма и Гордона билатерально. Из изменений чувствительности наблюдаются умеренно выраженные нарушения вибрационного чувства нижних конечностей. Других очаговых нарушений функций центральной и периферической нервной системы не выявлено.

Заключение генетика: «подтверждена мутация в гене SPG4. Выставлен диагноз: наследственная спастическая параплегия Штрюмпеля, аутосомнодоминантное наследование, нижний спастический парапарез, нарушение двигательной функции, социально-бытовой и трудовой адаптации».

Клинико-лабораторные обследования без отклонений от нормы.

Клинический случай 2. Пациентка Ф., 64 лет, при осмотре жалуется на нарушение ходьбы, напряжение в икроножных мышцах, появление судорог, особенно в ночное время, ощущения покалывания в нижних конечностях, периодическое недержание мочи.

Анамнез заболевания: впервые заметила нарушение походки в возрасте приблизительно 45 лет. Последние 3-4 года отмечает прогрессирование заболевания в виде усиления нарушения походки, недержания мочи. Регулярно получает курсы ботули-нотерапии для уменьшения спастичности мышц ног с положительным, но ослабевающим, с точки зрения пациентки, эффектом на протяжении последних лет.

Анамнез жизни: родилась первым по счету ребенком в полной семье. Росла и развивалась нормально. Физиологическое развитие было, по данным медицинской документации, в соответствии с возрастом.

Инвалид III группы. Проживает с мужем, имеет троих детей. Наследственность отягощена: аналогичная клиническая картина и диагноз «наследственная спастическая параплегия» отмечены у бабушки, матери, родного брата (пациент Ф., 61 года, описан в клиническом случае 3), старшего сына и двоюродной сестры, у которых выявлена одна и та же точко-вая мутация в гене SPG4 (рис. 2).

Объективный статус: соматически значимых патологических изменений не наблюдается.

Неврологический статус: при беседе настроение пациентки ровное, эмоционально уравновешена, расположена к беседе. Внимательна, на поставленные вопросы отвечала правильно. Во времени и в пространстве ориентирована правильно. Клинически — имеется умеренное снижение когнитивных функций, для количественной оценки которого проведено тестирование с использованием МоСА. Получены следующие результаты: оценка внимания — 2 балла, зрительно-конструктивные/исполни-тельные способности — 3 балла, задание на «называние» — 1 балл, оценка речи — 1 балл, абстрактное восприятие — 0 баллов, отсроченное воспроизведение — 4 балла, ориентация — 6 баллов. Суммарная оценка составила 17 баллов, что соответствует деменции умеренной степени выраженности. По шкале HADS, так же, как и в клиническом примере 1, тревоги или депрессии не выявлено (3 балла по шкале тревоги и 2 балла по шкале депрессии). До этого пациентка осмотрена 6 месяцев назад, когда результаты по шкале тревоги соответствовали 2 баллам, а по шкале депрессии — 1 баллу, то есть мы видим незначительное нарастание выраженности аффективных расстройств, которые существенной клинической значимости не имели.

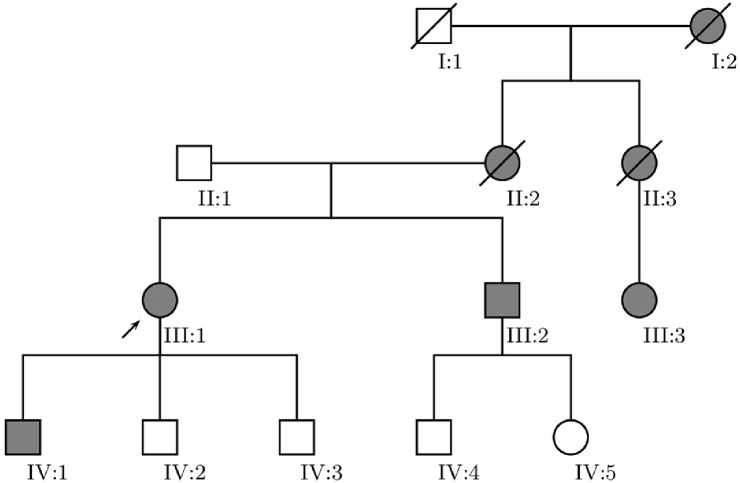

Двигательная сфера: походка — спастико-паре-тическая, с выраженным сгибанием обеих ног в коленях, при ходьбе стопы скользят, особенно левая. Сила мышц в руках — 5 баллов, в мышцах правой ноги проксимально — 4 балла, дистально — 4 балла, в мышцах левой ноги проксимально — 3 балла, дистально — 3 балла. Ограничение активных движений в крупных суставах. Наблюдается гипертонус в мышцах ног (по модифицированной шкале Эшворта — 3, преимущественно в приводящих и сгибательных мышцах). Угол максимального разгибания в стопах составляет 35-40". Атрофии мышц, фасцикулярных подергиваний, гиперкинезов нет. Пяточно-коленную пробу выполнить не может. В позе Ромберга устойчива. Глубокие физиологические сухожильные и периостальные рефлексы с рук — норморефлексия, с ног — выраженная гиперрефлексия. Положительные стопные патологические рефлексы сгибательного и разгибательного типов билатерально. Отмечает парестезии в ногах, при осмотре отмечено умеренно выраженное снижение вибрационного чувства на нижних конечностях. Тазовые дисфункции по типу недержания мочи. Замедлена скорость движения глазных яблок. В остальном — без отчетливых объективных неврологических нарушений. Наблюдаются деформации кистей (рис. 3).

Заключение генетика: «Наследственная спастическая параплегия Штрюмпеля, аутосомно-доминантное наследование, нижний спастический парапарез, выраженное нарушение статико-локомоторных функций, социально-бытовой и трудовой адаптации».

В результатах клинико-лабораторных обследований отмечены незначительные отклонения от нормы в виде ускорения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) до 22 мм/ч (при норме 2-15 мм/ч); гиперКФКе-мии (175 Ед./л при норме 2-145 Ед./л); гипергликемии (11,39 ммоль/л при норме 3,5-6,4 ммоль/л); повышения концентраций мочевой кислоты (419 мкмоль/л при норме 137-363 мкмоль/л) и холестерина (7,38 ммоль/л при норме 2,5-5,2 ммоль/л) в крови, что может свидетельствовать о возможных воспалительно-дисметаболических расстройствах и требует дальнейшего наблюдения в динамике.

По данным магнитно-резонансного томографического исследования правого и левого коленных суставов: МР-признаки повреждения заднего рога внутреннего мениска, переднего рога наружного мениска II степени по Stoller, синовита. Киста Бейкера. Гонартроз I–II степеней.

Клинический случай 3. Пациент Ф., 61 года, жалуется на нарушение ходьбы, скованность в мышцах ног, частые падения, усталость при продолжительной ходьбе.

Анамнез заболевания: впервые заметил нарушение походки в возрасте приблизительно 56 лет. Заболевание прогрессирует, нарушение походки усиливается. Впервые получил курс ботулинотерапии для уменьшения спастичности в ногах, отметил положительный эффект в виде улучшения ходьбы.

Анамнез жизни: родился вторым по счету ребенком в полной семье. Рос и развивался нормально. Физиологическое развитие, согласно имеющимся медицинским документам, было в соответствии с возрастом. Инвалид III группы. Проживает с женой; двое детей. Родословная представлена на рис. 2.

Объективный статус: соматически значимых патологических изменений не наблюдается.

Неврологический статус: при беседе настроение пациента было ровное, эмоционально уравновешен, расположен к беседе. Внимателен, на поставленные вопросы отвечал правильно. Во времени и в пространстве ориентирован правильно. Клинически — имеется легкое снижение когнитивных функций, для количественной оценки которого проведено тестирование с использованием МоСА и получены

Рис. 3. Деформация пальцев пациентки Ф., 64 лет следующие результаты: оценка внимания и зритель-но-конструктивной/исполнительной способности по 5 баллов по каждой шкале, задание на «называние» — 3 балла, оценка речи — 1 балл, абстрактное восприятие — 0 баллов, отсроченное воспроизведение — 4 балла, ориентация — 6 баллов. Суммарная оценка составила 24 балла, что соответствует деменции легкой степени выраженности. Тревожнодепрессивных расстройств, как в ранее описанных историях пациентов, в данном наблюдении не выявлено: 4 балла по шкале тревоги и 2 балла по шкале депрессии по HADS при двух осмотрах в динамике в течение полугода.

Двигательная сфера: походка — парапаретиче-ская, несколько асимметричная с преобладанием спастичности в правой ноге. Сила мышц в конечностях: в руках — 5 баллов, в мышцах правой ноги проксимально — 4 балла, дистально — 4 балла, в мышцах левой ноги проксимально — 5 баллов, дистально — 5 баллов. Наблюдается незначительное ограничение активных движений в крупных суставах ног. Мышечная гипертония в мышцах-аддукторах и разгибателях (по модифицированной шкале Эшворта — 1+). Атрофии мышц, фасцикулярных подергиваний, гиперкинезов нет.

Пальценосовая проба: выполняет удовлетворительно. Пяточно-коленная проба: не выполняет. В позе Ромберга устойчив. Глубокие физиологические сухожильные и периостальные рефлексы с рук — норморефлексия, с ног — выраженная гиперрефлексия. Положительные стопные патологические рефлексы сгибательного и разгибательного типов билатерально. Отмечается легкое снижение вибрационного чувства на нижних конечностях. Замедлена скорость движения глазных яблок. В остальном — без отчетливых объективных неврологических нарушений.

При клинико-лабораторном исследовании крови отклонения от нормы незначительны в виде ускорения СОЭ до 20 мм/ч; пограничной гипергликемии (6,82 ммоль/л) и гиперхолестеринемии (6,73 ммоль/л), что не следует, по всей вероятности, трактовать как показатели соматических заболеваний.

Обсуждение. Диагноз НСП выставляется клинически у пациентов с нарушениями ходьбы, спастичностью и слабостью в ногах, в ряде случаев ассоциированных с нарушениями тазовых функций по типу недержания мочи (императивных позывов к мочеиспусканию), при указании на подобные случаи заболевания в семье и у которых исключены приобретенные причины развития спастических параплегий [4]. Подтверждает диагноз идентификация мутаций в гене SPG при ДНК-диагностике. Мутации в гене

SPG4 встречаются часто и могут быть различными по спектру [2]. В литературе многократно подчеркивается, что отсутствие доказанных мутаций в ДНК-анализах пациентов не могут исключить наследственную спастическую параплегию в связи с тем, что мутаций много, вероятно, больше, чем идентифицировано до настоящего времени, и молекулярно-генетическое тестирование проводится не на все даже известные мутации.

У всех описанных нами в настоящей работе пациентов имеются все данные (клинические, анамнестические и молекулярно-генетические) для верификации диагноза НСП с аутосомно-доминантным типом наследования.

Согласно литературным сведениям, SPG4-тип является самой частой аутосомно-доминантной формой НСП [5] и характеризуется так называемым «чистым» фенотипом, как было и в представленных нами случаях. Возраст манифестации может быть чрезвычайно разным, варьируя от детского (как в нашем клиническом случае 1) до 8-го десятилетия жизни в связи с неполной пенетрантностью; средним возрастом указывается 34 года [1].

Как и при других «чистых» формах НСП, незначительное количество случаев с мутациями в гене SPG4 ассоциированы с дополнительными симптомами. В рассмотренных всех трех случаях это были когнитивные расстройства различной степени выраженности, что согласуется с данными литературы [6]. Обращает на себя внимание вариабельность клинической картины даже в пределах одной семьи, как в приведенных клинических примерах 2 и 3.

Молоткообразные пальцы (hammer toes) и полая стопа описаны как нарушения внешнего вида стопы у пациентов с НСП, в нашем клиническом случае 2 наблюдалась молоткообразная деформация пальцев рук (рис. 2). В научной литературе часто упоминается о нарушениях вибрационной чувствительности в дистальных отделах ног при НСП, достигающие 50% среди пациентов. Такие же нарушения показаны и нами в данном наблюдении.

Усталость, боль, слабость в проксимальных отделах нижних конечностях, описанные в классической литературе по данному заболеванию, были выявлены и у наших пациентов.

Тяжесть заболевания, как правило, ухудшается с продолжительностью заболевания, хотя некоторые люди на протяжении долгого времени страдают легкой степенью. Тяжесть заболевания варьируется даже среди членов семьи с одним и тем же фенотипом. После длительной продолжительности заболевания (20 лет) примерно 50% людей нуждаются в помощи для ходьбы, а приблизительно 10% нуждаются в инвалидной коляске. Ощущения спазмов в мышцах нижних конечностей часты и могут развиться до начала спастичности. Спазмы чаще появляются после физической активности и в большинстве случаев исчезают, когда спастичность становится более тяжелой. Все это было рассмотрено в данном наблюдении за нашими пациентами и согласуется с данными литературы.

Специфического лечения, модифицирующего течение болезни Штрюмпеля, как и большинства нейродегенеративных заболеваний, не существует. Однако есть множество методов помощи, направленных на устранение симптомов заболевания, улучшение мобильности, увеличение диапазона движения и снятие дискомфорта, связанного со спастичностью. Эти методы подразделяются на медикаментоз- ные (преимущественно с использованием миорелаксантов) и немедикаментозные (включающие в себя разнообразные реабилитационные мероприятия).

Пациенты с представленной патологией имеют умеренные и легкие когнитивные нарушения, которые могут прогрессировать с течением времени. На этапе амбулаторного динамического наблюдения за когнитивным статусом пациента необходимо оценивать как когнитивный, так и эмоциональный статус пациента с целью своевременного выявления дементных и/или эмоциональных нарушений в виде тревоги и депрессии. Они могут существенно ухудшить качество жизни больных или быть причиной для дополнительного внимания со стороны семьи и социальных служб. Наиболее распространенными методами психотерапевтической помощи являются когнитивно-поведенческая и психодинамическая терапии. Формирование позитивного или нейтрального отношения к заболеванию и уменьшение выраженности «поведения избегания» — одна из основных задач построения работы пациента с психотерапевтом. Образовательные программы для пациентов и их родственников с информированием по клинической симптоматике, течению и особенностям заболевания является важным стратегическим компонентом психологической помощи как самому пациенту, так и членам его семьи. Общение в группах поддержки для пациентов с редкими заболеваниями тоже может благоприятно повлиять на эмоциональную составляющую и социальную жизнь пациентов.

F. Diniz de Lima и соавт. в конце 2021 г. опубликовали результаты рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования SPASTOX [7], показавшего на 55 пациентах с НСП безопасность ботулотоксина типа А и его эффективность для уменьшения мышечной гипертонии в аддукторах бедра. В России также используется ботулинотерапия в лечении мышечного гипертонуса [8]. Механизм действия нейропротеина заключается в блокировании высвобождения транспортного белка SNAP-5, который необходим для экзоцитоза ацетилхолина из пресинаптического нервного окончания. В результате нарушения периферической холинергической передачи в нервно-мышечном синапсе уменьшается сокращение мышц и возникает дозозависимое обратное снижение мышечной силы. Восстановление передачи нервного импульса проходит постепенно за счет образования новых «дочерних» нервных окончаний и формирования их контактов с постсинаптической мембраной поперечно-полосатой мышцы, а затем и восстановления заблокированного «материнского» синапса.

Всем трем пациентам в течение нескольких лет успешно проводится ботулинотерапия в спастичные мышцы ног при информированном согласии самих пациентов различными препаратами ботулотоксина типа А . После курса ботулинотерапии рекомендуются и осуществляются как комплекс лечебной гимнастики, так и ряд других реабилитационных мероприятий. Комбинированная терапия препаратами ботулотоксина типа А с физичеcкими реабилитационными мероприятиями показала свою эффективность и по данным современных западноевропейских публикаций [9].

Заключение. У трех пациентов, случаи которых рассмотрены нами в данной работе, были типичные жалобы: нарушение походки, скованность в ногах при движении. Всем больным регулярно проводи- лась ботулинотерапия в спастичные мышцы с положительным эффектом.

Особенностями, замеченными нами в приведенных клинических случаях и редко описываемыми в литературных источниках, явились снижение когнитивных функций (до степени деменции), деформация пальцев рук (хотя в литературе чаще приводятся описания аналогичных деформаций пальцев ног) и нарушения функций тазовых органов.

Составляя генеалогическое древо, мы наблюдали проявление заболевания в каждом поколении, что позволило определить аутосомно-доминантный тип наследования.

Приведенные нами клинические примеры показательны в плане диагностики и классических проявлений наследственных спастических параплегий и представляют интерес в качестве дополнительных, редко описанных ранее клинических симптомов, и сведений об эффективности применения современных методов лечения спастичности мышц с использованием препаратов ботулинического токсина типа А.

Список литературы Наследственные спастические параплегии (серия клинических случаев)

- Phenotypic Series - PS303350. URL: https://omim.org/phenotypicSeries/PS303350 (20 March 2022).

- Руденская Г.E., Кадникова В.А., Рыжова О.П. Распространенные формы наследственных спастических параплегии. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова 2019; (2): 94-104.

- Veytsman В, Akhmadeeva L. ТЕХ in the GLAMP world: On-demand creation of documents online. TUGboat2010; 31 (2): 236-40.

- Shribman S, Reid E, Crosby AH, et al. Hereditary spastic paraplegia: from diagnosis to emerging therapeutic approaches. Lancet Neurol 2019; 18 (12): 1136.

- Fink JK. Hereditary spastic paraplegia: clinical pathologic features and emerging molecular mechanisms. Acta Neuropathol 2013; 126(3): 307-28.

- Chelban V, Tucci A, Lynch DS, et al. Truncating mutations in SPAST patients are associated with a high rate of psychiatric comorbidities in hereditary spastic paraplegia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017; (88): 681.

- Diniz de Lima F, Faber I, Servelhere KR, et al. Randomized trial of botulinum toxin type A in hereditary spastic paraplegia - the SPASTOX trial. Mov Disord 2021; 36 (7): 1654-63.

- Кислякова E.A., Захарова Д.А. Эффективность ботулинотерапии при болезни Штрюмпеля. Смоленский медицинский альманах 2021; (1): 150-4.

- Paparella G, Vavla М, Bernardi L, et al. Efficacy of a combined treatment of botulinum toxin and intensive physiotherapy in hereditary spastic paraplegia. Front Neurosci 2020; (4): 111.

- Jacinto-Scudeiro LA, Dariva Machado G, Ayres A, et al. Are cognitive changes in hereditary spastic paraplegias restricted to complicated forms? Front Neurol 2019; (10): 508.