Нательные кресты из культурного слоя поселения Ананьино I

Автор: Татаурова Л.В., Сальникова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В результате археологического изучения русского поселения XVII-XVIII вв. Ананьино I в Тарском р-не Омской обл. получена коллекция крестов-тельников, которая в сезоне 2022 г. пополнилась 36 экземплярами. Такая концентрация культового медного литья не характерна для жилого комплекса памятника. Авторами была высказана версия, что в ходе строительства избы, раскопанной в прошедшем полевом сезоне, была разрушена часть раннего кладбища, устроенного первопоселенцами после основания деревни Ананьино на одноименном озере. Предметы в полученной коллекции разной сохранности, поэтому систематизация материала выполнена до уровней типа, в некоторых случаях - до подтипов и вариантов. За основу взята типологическая схема В.И. Молодина, разработанная для крестов из погребального комплекса Илимского острога. В результате для материалов Ананьино выявлено пять типов: 1, 4 с четырьмя подтипами, 5, 8 и 14. Последний выделен И.Д. Кромм по материалам Омского Прииртышья. Он является по времени бытования самым ранним в коллекции и относится к XVI-XVII вв. Для всех описанных типов приведены аналогии и хронологические привязки. Имеющиеся в коллекции кресты 4, 5 и 1 типа; 1 подтип считаются староверческими, что подтверждает информацию из письменных источников о наличии старообрядцев среди деревенского населения. Кресты 4 типа, которые преобладают в коллекции 2022 г., могли использовать как элемент женского праздничного костюма. Кресты-тельники были важной составляющей русской культуры - это объединяющее звено этнической идентичности, веры, российской государственности и традиций русского мира.

Русские, новое время, археология, поселения, нательные кресты, типология, интерпретация

Короткий адрес: https://sciup.org/145146472

IDR: 145146472 | УДК: 903.26 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0738-0743

Текст научной статьи Нательные кресты из культурного слоя поселения Ананьино I

История археологического исследования русской деревни Ананьино (памятник Ананьино I, XVII–XVIII вв., Тарский р-н Омской обл.) отметила 14 сезон. За это время накоплены представительные коллекции артефактов различного назначения, в т.ч. собрание крестов-тельников из погребального (38 экземпляров из 83 захоронений) и поселенческого комплекса, всего 110 предметов. Как видно из данных, в деревенском культурном слое крестов почти в два раза больше, чем найденных в могилах.

Только в полевом сезоне 2022 г. их зафиксировано 36 экз. Сохранность изделий неполная, их поверхность крайне патинирована, 13 единиц найдены во фрагментах, четыре предмета настолько ветхой сохранности, что их форма не поддается идентификации.

Цель статьи – выявить причины попадания в поселенческий культурный слой большого количества крестов. Задачи исследования: проанализировать их типовое разнообразие, представить круг аналогий, хронологию бытования и некоторые культурные традиции, связанные с крестом.

Материалы и методы

Комплекс Ананьино I включает поселение и кладбище. На поселенческой части исследовано, включая 2022 г., 2740 м2 площади, раскопано 9 жилых объектов и 19 погребений. Территория кладбища за границами жилой среды к юго-западу, за ручьем, где изучено 64 захоронения [Татаурова, 2019, с. 623, 624], что, безусловно, очень мало для трехсотлетнего существования деревни. Поэтому обнаружение в 2019–2020 гг. захоронений в границах жилых построек позволило локализовать территорию раннего погребального комплекса.

Развитие деревни шло вдоль берега оз. Ана-ньино с ЮЗ на СВ. До обнаружения в 2019 г. погоста, устроенного первопоселенцами, на раскопанной части памятника крестов в культурном слое было немного: по два в 2005, 2012, 2013 и 2017 г., в остальные годы – по одному. Начиная с 2019 г. количество крестов в поселенческом слое значительно увеличивается: в 2019 – 7 экз.; 2020 – 12 (5 из слоя и 7 в могилах); 2021 – 14; в 2022 – 36!

Вряд ли это было случайностью. Скорее всего, в процессе расширения жилой среды, население деревни со временем стало застраивать территорию кладбища, разрушая при этом погребения, а нательные кресты в переотложенном состоянии остались в культурном слое. Частично кладбище сохранилось на участке раскопа 2020 г. [Татаурова, 2020, с. 658–661], захоронения образовывали три условных ряда по линии С – Ю. Сами погребения ориентированы по линии З – В.

Такая планиграфия, вероятно, продолжалась к востоку от исследованного участка, т.к. с запада было озеро. Жилище, изученное в 2019 г., частично попало на погребальный комплекс, а строительство избы, раскопанной в 2022 г., разрушило восточный участок кладбища. Этим можно объяснить концентрацию крестов в двух верхних горизонтах культурного слоя раскопа 2022 г. – только над попавшим в него жилищем зафиксировано 14 экз.

К самому жилищу могли относиться 7 единиц, найденных на 3 и последнем, 4 горизонте, в т.ч. под половицей, у бревен ЮЗ и ЮВ стен, но они также могли быть переотложены. Под половицами, например, лежали без определенной системы и другие предметы: пуговицы, кочедык, китайская курительная трубка, керамика (см. статьи Татаурова Л.В., Та-тауров С.Ф. «Археология русской деревни Ананьи-но: новые открытия»; Татаурова Л.В., Сопова К.О. «Комплекс глиняной утвари из раскопок поселения Ананьино I: типы, морфология, технология» в этом сборнике).

В восьми исследованных ранее жилых постройках такой концентрации крестов не наблюдалось, кроме избы-связи, изученной в 2019 г. Клеть с печью отстояла от избы, раскопанной в 2022 г., на 2–3 м к юго-западу. В культурном слое над ней и в нижних горизонтах найдено семь крестов.

Типовое разнообразие коллекции крестов и их хронология

Для полной характеристики собрания 2022 г. проведена систематизация предметов по морфологическим критериям с использованием типологии, предложенной В.И. Молодиным [2007]. Иконографический анализ до проведения реставрации предметов на данный момент затруднен.

Вся коллекция крестов распадается на пять типов, самый многочисленный – 4 тип, к нему относятся 19 единиц. Вторую по количеству изделий группу составляет 1 тип – 8 единиц, третью – 8 тип, 3 предмета. Один крест можно отнести к 5 типу, один – к 14, который выделен И.Д. Кромм по материалам поселения Изюк I (Омская обл.) [Кромм, Бердников, 2012, с. 225]. У четырех крестов форма не определима.

По причине разной сохранности материала мы охарактеризуем и частично проиллюстрируем предметы, поддающиеся систематизации.

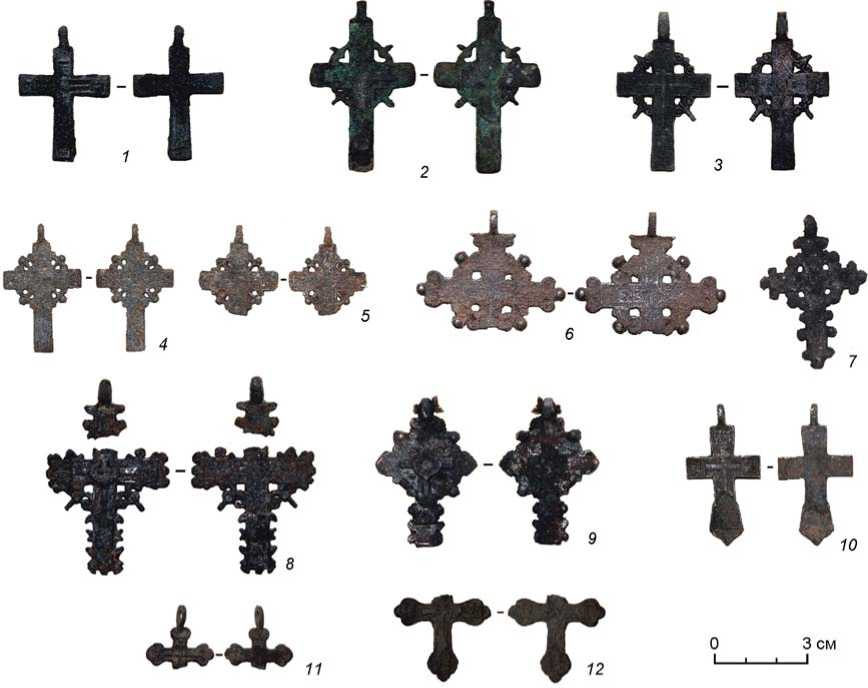

1 тип (см. рисунок , 1 ). Крест четырехконечной формы, прямоугольные лопасти равны по ширине, вертикальная – длиннее горизонтальной. Лопасти под прямым углом расходятся от средокрестия.

Типы крестов-тельников из раскопа 2022 г.

1 – тип 1; 2, 3 – тип 4, подтип 2; 4, 5 – тип 4, подтип 3; 6, 7 – тип 4, подтип 4; 8, 9 – тип 4, подтип 5; 10 – тип 14; 11, 12 – тип 8. Фото Л.В. Татауровой, 2022 г.

На лицевой стороне помещено изображение Голгофского креста. Такие кресты встречаются повсеместно, в остальной части коллекции из Ананьино их еще 21 экз. (1 и 2 подтипы). Датировка данного типа широкая с XVII в. до конца XIX в.

4 тип (см. рисунок , 2–9 ). Группа этих нательных крестов неоднородна и включает несколько подтипов и вариантов. На текущем этапе исследования мы можем выделить подтипы, в некоторых случаях – варианты [Молодин, 2007, с. 55, 57–59]. Кресты этого типа четырехугольной формы, лопасти с прямыми окончаниями или волютами, средо-крестие, в двух случаях с цатой, обрамлено кругом, с четырьмя выступами или растительным орнаментом. Два креста отнесены к подтипу 2; 12 – к 3-му подтипу, три – к 4-му, два – к 5-му.

Подтип 2. Кресты с выступами в обрамлении вокруг средокрестия, выполненными в форме лучей (см. рисунок , 2, 3 ).

Подтип 3, вариант 1, подвариант 2 [Молодин, 2007, с. 55, рис. 68]. Оформление средокрестия – рельефная волнистая линия, создающая ажурную рамку, с внешней стороны которой лучи в виде жемчужин (рис. 1, 4, 5 ).

Подтип 4 [Молодин, 2007, c. 57, рис. 75; с. 58, рис. 77] лопасти украшены по периметру дополнительными волютами, что придает им ажурный, праздничный вид (см. рисунок , 6, 7 ).

Подтип 5, вариант 1 [Молодин, 2007, с. 59, рис. 79]. Средокрестие с цатой на лицевой стороне обрамлено кругом из волют с выступающими жемчужинами, нижняя лопасть декорирована пламевидными выступами. Оконечности горизонтальной лопасти фигурной подтреугольной формы (см. рисунок , 8, 9 ).

Нательные кресты 4 типа и подтипы 2–5 часто встречаются в археологических памятниках Сибири Нового времени и не только в Илимском остроге, подобные изделия есть в коллекции некрополя Кривощеково в Новосибирской обл. [Сальникова, 2020, с. 71]. Они зафиксированы в поселении Кулаково III [Сизев, Ермоленко, Соловьев, 2018, с. 52, 55], на памятнике Изюк I [Татаурова, Кромм, 2010, с. 284], в г. Иркутске [Бердников, 2012, с. 167, рис. 3–10], в могильниках Путяка и Волковский [Боброва, 2014, с. 217]. Аналогия кресту с цатой на лицевой стороне найдена на Тискинском могильнике [Боброва, 2004, с. 9, рис.16]. Широко известны они и в европейской части России.

В типологии Э.П. Винокуровой такие кресты относятся к 4 подтипу типа 1 и к XVII в. [1999, с. 336– 338]. Подтип 2 и подтип 4 представлены в каталоге Российского этнографического музея [Островский, Федоров, 2007, с. 435] и датированы XVIII в.

Небольшую группу составляют кресты 8 типа . Изделия отличает расширение лопастей от средо-крестия к краям и фигурное оформление их концов в виде трилистника (см. рисунок , 11 , 12 ).

Этот тип имеет аналогии в материалах Саянского острога, Березовского городища, Ново-Тихвинского монастыря, Кузнецка, Барнаула, в Восточной Сибири, а также ряд аналогий в Центральной России [Макаров, 2003, с. 230; Скобелев, 2005, с. 241, 244; Пархимович, 2008, с. 256, 421; Ширин, 2011, с. 422; и др.]. Датируются XVII–XIX вв.

В коллекции 2022 г. обращает на себя внимание нательный крест 14 типа (см. рисунок , 10 ), выделенный И.Д. Кромм в продолжение типологии В.И. Молодина. В материалах памятника Изюк I (Большереченский р-н Омской обл., раскопки Л.В. Татауровой 1999–2004 гг.) имеется два экземпляра из детских могил [Татаурова, 2012, с. 159–161]. Экземпляр из Ананьино четырехконечный, верхний конец расширяется от средокре-стия к оглавию, левый и правый концы – прямые. Нижний конец выполнен в виде щита. На лицевой стороне видно изображение восьмиконечного Голгофского креста. Такая форма креста по типологии Э.П. Винокуровой относится к типу IV и датируется XVII в. [1999, с. 340]. Подобные изделия известны в материалах памятников Камско-Вятского междуречья, в коллекциях поселений на Кубенском озере, где они датированы XVI–XVII вв., в Мангазее [Макаров, 1996; 2003, с. 230; Археология…, 2008, с. 63, 64; Визгалов, Пархимович, 2008, с. 284]. Аналогичный крест опубликован в каталоге Русского этнографического музея под № 49. Он датируется XVI– XVII вв. [Островский, Федоров, 2007, с. 174–175].

Заключение

Кресты-тельники, как символ веры, были важной составляющей русской культуры. В процессе заселения и освоения Сибири в XVII–XVIII вв. переселенцы, оказавшись в инородческой, часто враждебной среде, воспринимали крест как символ русского мира и принадлежности к Российскому государству. Ведь в первых русских городах и острогах сразу после возведения крепостных стен строили храмы. Поэтому крест стал объединяющим звеном не только по вере, но и по этнической идентичности, культурным традициям. Формирование субэтнической группы русских сибиряков шло на этой основе.

Деревня Ананьино на одноименном озере была включена в систему расселения тарских татар, ее местоположение описано Г.Ф. Миллером, отмечено на карте С.У. Ремезова, и еще в XX в. местные татары вспоминают, что на озере находилась русская деревня, которую они называли Рус-аул [Тихонов, 2005, с. 363–367].

У нательных крестов, по мнению исследователей, были функции не только христианские, такие как принадлежность к конфессии, но и «не специфичные для христианства, но обусловленные кре-стоношением в повседневной народной жизни вообще. Крест воспринимался как оберег верующего, его жизни, здоровья» [Островский, 1995, с. 56].

Вероятно поэтому в праздничном девичьем наряде Тамбовской, Тульской, Орловской, Калужской губерний второй половины XIX в., по мнению А. К. Станюковича, использовали кресты 4 типа [2000, с. 13]. Их крепили на «хрестовку» – женское нагрудное украшение, широко известное в южных губерниях России в конце XIX – начале XX в. [Русский традиционный костюм, 2006, с. 338]. Правда мы пока не знаем, было ли это характерно для Сибири..

Следует добавить, что кресты 4 типа многие исследователи связывают со старообрядческой традицией, как и изделия 5 и 1 типа, 1 подтипа [Мо-лодин, 2001]. Аргументом в пользу этого является и тот факт, что опубликованы формы для отливки крестов 4 типа с местом их нахождения – «Архангельский погост Онежской губернии» [Островский, Федоров, 2007, с. 329], следовательно, кресты этого типа были широко распространены в раскольнической среде. Все это подтверждает информацию из письменных источников по поводу присутствия старообрядческого компонента в структуре населения Ананьино [Tataurova, Krikh, 2015, р. 482].

Изучение коллекции нательных крестов, полученной в 2022 г., углубило наши знания по вопросам планиграфии памятника, типологии культового литья и некоторым аспектам традиционной культуры населения деревни Ананьино.

Исследование выполнено по теме Госзадания FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».

Список литературы Нательные кресты из культурного слоя поселения Ананьино I

- Археология севернорусской деревни X–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере. – М.: Наука, 2008. – Т. 2: Материальная культура и хронология. – 365 с.

- Боброва А.И. Нательные кресты с Тискинского могильника // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 4. – С. 107–115.

- Боброва А.И. Нательные кресты из могильников Прикетья // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. – Т. I. – С. 215–219.

- Бердников И.М. Кресты–тельники из некрополя Спасской церкви города Иркутска // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012. – № 3. – С. 164–178.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2001–2004 гг.). – Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2008. – 296 с.

- Винокурова Э.П. Металлические литые кресты-тельники XVII в. // Культура средневековой Москвы. – М.: Наука, 1999. – С. 326–360.

- Кромм И.Д., Бердников И.М. Выявление возможности датирования ставрографической коллекции Омского Прииртышья методом сравнительного анализа с материалами из некрополей г. Иркутска // Вестн. Ом. ун-та. – 2012. – № 4. – С. 222–226.

- Макаров Л.Д. Язычество и христианство в духовной жизни населения Камско-Вятского междуречья в период развитого и позднего средневековья // Финно-угроведение. – 1996. – № 2. – С. 23–49.

- Макаров Л.Д. Погребальный обряд славяно-русского населения Вятского края // Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и социума. – Новосибирск: Наука, 2003. – С.192–232.

- Молодин В.И. Старообрядческие нательные кресты из Илимской коллекции // Исторический ежегодник. Специальный выпуск посвящ. 60-лет. проф. Николая Аркадьевича Томилова. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2001. – С. 20–30.

- Молодин В.И. Кресты-тельники Илимского острога. – Новосибирск: ИНФОЛИО, 2007. – 248 с.

- Островский А.Б., Федоров Ю.Ф. Русский православный крест в собрании Российского этнографического музея. – СПб.: Арт-Палас, 2007. – 437 с.

- Островский А.Б. Православные нагрудные кресты (зримые черты символики) // Кунсткамера. Этнографические тетради. – Вып. 8–9. – СПб.: [б.и.], 1995. – С. 54–74.

- Пархимович С.Г. Коллекция артефактов из раскопок Берёзовского городища // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: Апельсин, 2008. – С. 251–262, 421.

- Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: Искусство, 2006. – 400 с.

- Сальникова И.В. Ставрографическая коллекция Кривощековского некрополя (типология, семантика) // Вестн. Кемер. гос. ун-та. – 2020. – Т. 22. – С. 67–77. – doi:10.21603/2078-8975-2020-22-1-67-77

- Сизев А.С., Ермоленко Л.Н., Соловьев А.И. Коллекция нательных крестов из поселения Кулаково III в Нижнем Притомье // Вестн. Кемер. гос. ун-та. – 2018 – № 2 – С. 50–59. – doi: 10.21603/2078-8975-2018-2-50-59

- Скобелев С.Г. Особенности отношения к предметам религиозного культа у русских первопроходцев Южной Сибири XVIII в. (по материалам Саянского острога) // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2005. – С. 235–260.

- Станюкович А.К. Произведения русской средневековой металлопластики из округи Звенигорода (новые открытия) // Вестн. клуба «Раритет». – 2000. – № 1. – С. 3–19.

- Татаурова Л.В. Характеристика ставрографических материалов комплекса Изюк I // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума – Омск: Наука, 2012 – Т. 12. – С. 158–162.

- Татаурова Л.В. Русский комплекс XVII–XVIII веков Ананьино I в Тарском Прииртышье и уникальные находки полевого сезона 2019 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. 25. – С. 619–625. – doi: 10.17746/2658-6193.2019.25.619-625

- Татаурова Л.В. Археологические исследования русского поселения XVII–XVIII веков Ананьино I (Тарский район Омской области) в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. 26. – С. 657–663. – doi: 10.17746/2658-6193.2020.26.657-663

- Татаурова Л.В., Кромм И.Д. К вопросу о типологии крестов-тельников из русских памятников Сибири // Культура как система в историческом контексте: Опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний. – Томск: Агро-Пресс, 2010. – С. 284–285.

- Тихонов С.С. Ананьино: этнографо-археологический комплекс // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2005. – С. 361–368.

- Ширин Ю.В. Погребальный обряд христианских кладбищ Притомья XVII–XVIII вв. // Культура русских в археологических исследованиях: междисциплинарные методы и технологии. – Омск: Изд-во Омск. ин-т (филиал) РГТУ, 2011. – С. 416–422.

- Tataurova L.V., Krikh A.A. The Life Support System of the Siberian Village Anan’ino in XVII–XVIII Centuries (Archaeological and Written Sources) // Bylye Gody. – 2015 – Vol. 37. – Iss. 3. – Р. 479–490.