Научно-методическая работа как предмет педагогического мониторинга

Автор: Санникова Нина Георгиевна, Шакуто Елена Александровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 1 (19), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме совершенствования научно-методической работы в учреждениях среднего профессионального педагогического образования путем использования возможностей педагогического мониторинга. В ней представлены главные составляющие этой деятельности и система критериев оценки ее осуществления.

Методическая и научно-методическая деятельность в образовательном учреждении, педагогический мониторинг научно-методической деятельности, функции и критерии оценки научно-методической работы

Короткий адрес: https://sciup.org/144153367

IDR: 144153367

Текст научной статьи Научно-методическая работа как предмет педагогического мониторинга

Многие годы в педагогике бытовало понятие «методическая работа». До 1980-х гг. термин «научно-методическая деятельность» практически отсутствовал. Но в связи с усилением научных основ образования в конце 1970 – начале 1980-х гг. происходит перевод методической работы в статус научно-методической. От педагогов в эти годы требуются участие в проведении научных исследований, в разработке и апробации новых учебных и воспитательных программ, включение в процесс, который имеет не только методический, но и научный характер.

По мнению ряда исследователей, основное отличие научно-методической от традиционной методической работы «заключается в овладении уже существующими в науке знаниями, и не в присвоении чужого опыта преподавания, а в самостоятельном отыскании, добыче нового знания» [Литкенс]. На этой основе выведено следующее ее определение: «Научно-методическая работа – это научное исследование, целью которого является получение своих собственных, то есть авторских, выводов и результатов (теоретического и практического характера) в области преподавания конкретной дисциплины и в рамках избранной темы» [Литкенс].

В настоящее время ученые выделяют три группы функций научно-методической работы [Управление…, 1992, с. 145]:

-

1) направлена на формирование индивидуальности педагога, обогащение его профессиональных знаний;

-

2) обращена к педколлективу и нацелена на его приобщение к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности;

-

3) нацелена на организацию работы за пределами образовательного учреждения (ОУ), на взаимодействие ОУ для внедрения в практику новаторского опыта через научно-практические конференции, публикации.

В начале 1990-х гг. в России введена должность заместителя директора по научно-методической работе для руководства развитием в ОУ системы научно-методической работы, укрепления ее научных основ.

Однако наше многолетнее исследование, проведенное в ОУ среднего профессионального педагогического образования в г. Екатеринбурге и Свердловской области, показало, что здесь в настоящее время научная составляющая научно-методической работы выражена слабо.

Система научно-методической работы должна включать в себя как минимум три основных направления.

-

1. Научно-исследовательская деятельность педагогов.

-

2. Опытно-экспериментальная деятельность.

-

3. Учебно-методическая деятельность.

Но содержание этих направлений сегодня нигде четко не определено и реализуется крайне слабо. Так, в 2005 г. нами было выявлено, что большинство педагогов системы среднего профессионального педагогического образования не принимают участия в научных конкурсах, научно-практических конференциях, только у 2 % есть научные публикации, исследовательские умения и навыки педагогов проявляются на низком уровне, 30 % педагогов не обновляют свои учебно-методические комплексы научным содержанием и не привлекают студентов к научно-исследовательской деятельности.

В педагогических колледжах слабо проявляются умения и навыки педагогов в проведении научно-методической работы, что сказывается на качестве профессиональной подготовки студентов. Сегодня существует явное противоречие между необходимостью подготовки специалистов образования на высоком научно-методическом уровне и отсутствием такого уровня у педагогов. Отсюда возникает проблема разработки действенных средств оптимизации научно-методической работы в учреждениях среднего педагогического образования.

Одним из таких средств, на наш взгляд, является педагогический мониторинг, представляющий собой «процесс научно-обоснованного, диагностико-прогностического, планово-деятельностного слежения за развитием и состоянием педагогического процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач, средств их решения» [Белкин, 2005, с. 241]. В нашем случае – это процесс слежения за состоянием и ходом научно-методической работы в ОУ. Это своего рода «системное исследование процесса, объекта с целью получения достоверной информации для эффективного управления» [Чурина, 2002, с. 21–22], которое исключает житейско-бытовой подход к оценке деятельности педагогов.

Чтобы научно-методическая работа стала предметом педагогического мониторинга, необходима система показателей и критериев оценки ее состояния, разработка которой явилась одной из главных задач нашего исследования. Такая система сформирована нами в соответствии с главными направлениями научно-методической работы в педколледже. По каждому из направлений определены качественные показатели, которые должны быть реализованы педагогами в процессе их научно-методической деятельности.

Научно-исследовательская работа отражается в следующих показателях:

-

– понимание педагогами цели и задач научно-исследовательской деятельности;

-

– работа над исследованием определенной научно-методической проблемы в рамках своей учебной деятельности;

-

– научно-исследовательская деятельность в рамках работы над магистерской или кандидатской диссертацией;

-

– публикации в научных педагогических изданиях;

-

– участие в научных форумах и мероприятиях (конференциях, семинарах) разного уровня;

-

– руководство научно-исследовательской работой студентов;

-

– знания, умения и навыки научно-исследовательской деятельности;

Показатели опытно-экспериментальной деятельности:

-

– участие в опытно-экспериментальной работе своего учреждения;

-

– проведение опытно-экспериментальной работы в рамках своей учебной деятельности;

-

– проведение опытно-экспериментальной работы в рамках диссертационного исследования;

-

– участие в опытно-экспериментальной работе города, района, вузов;

-

– знания, умения и навыки опытно-экспериментальной деятельности;

Показатели учебно-методической деятельности:

-

— участие в анализе учебно-методической деятельности учреждения, в изучении и обобщении передового опыта;

-

— обмен опытом научно-методической работы с коллегами;

-

— знакомство с новейшими научно-методическими разработками по проблемам обучения и воспитания;

-

— совершенствование научно-методических основ своей учебно-воспитательной деятельности;

-

— внедрение результатов своих научно-методических исследований в учебный процесс;

-

— работа над созданием собственной научно-методической продукции;

-

— знания, умения и навыки в области учебно-методической деятельности.

По всем трем направлениям выделены уровни их осуществления педагогами: оптимальный, достаточный и критический и разработаны критерии оценки научно-методической деятельности педагогов по каждому уровню (табл.).

Таблица

Критерии оценки состояния и уровня научно-методической работы педагогов колледжа

|

Уровень деятельности |

Научноисследовательская |

Опытно -экспериментальная |

Учебно-методическая |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Оптимальный |

|

Педагог в совершенстве владеет технологией научного эксперимента, грамотно формулирует его цель, определяет этапы, планирует их реализацию, подбирает соответствующие этапу методы исследования; — грамотно осуществляет экспериментальную проверку гипотезы исследования, конструирует нормативную модель предполагаемого результата, систему критериев его оценки, организует констатирующий, проверочный и преобразующий эксперименты;

|

Педагог грамотно анализирует, систематизирует и обобщает собственный опыт и опыт своих коллег, демонстрируя при этом отличную научно-методическую подготовленность; — умело осваивает и внедряет в учебный процесс наиболее рациональные научные методы и приемы обучения и воспитания; — на высоком научном и профессиональном уровнях владеет методикой преподавания своих учебных дисциплин;

|

Окончание табл.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Допустимый |

Педагог недостаточно глубоко понимает цель и задачи исследовательской работы; – не всегда умеет выделить ведущее противоречие, проблему исследования, определить его объект и предмет; – слабо владеет методологическим аппаратом исследования; – затрудняется в разработке программы исследования и в ее реализации; – имеет посредственные навыки использования методов научного исследования |

Педагог слабо владеет технологией проведения научного эксперимента; – не всегда может осуществить экспериментальную проверку гипотезы исследования, создать нормативную модель предполагаемого результата, систему критериев его оценки; – слабо владеет методикой учета результатов экспериментальной работы; – затрудняется в формулировке выводов по итогам опытно-экспериментальной работы |

Педагог достаточно грамотно анализирует, систематизирует и обобщает опыт своих коллег; – знает рациональные методы и приемы обучения и воспитания, но не всегда умеет использовать их; – на достаточно профессиональном уровне владеет методикой преподавания своих учебных дисциплин; – достаточно грамотно организует научно-методическое обеспечение своих учебных занятий; – научно-методическая продукция педагога отличается средним качеством |

|

Критический |

Не понимает цели и задач исследовательской работы; – не умеет выделять противоречий и проблем в учебном процессе, проблему исследования, его объект и предмет; – не владеет методологическим аппаратом исследования; – не разрабатывает планов и программ исследований, не владеет методами научного исследования |

Педагог не владеет технологией проведения научного эксперимента; – не ведет опытно-экспериментальную работу |

Педагог не владеет навыками анализа своего и чужого опыта; – не всегда умеет использовать рациональные методы и приемы обучения и воспитания; – не умеет оперативно внедрять в практику современные методики преподавания учебных дисциплин; – имеет слабые навыки научно-методической работы; – научно-методическая продукция педагога имеет низкое качество |

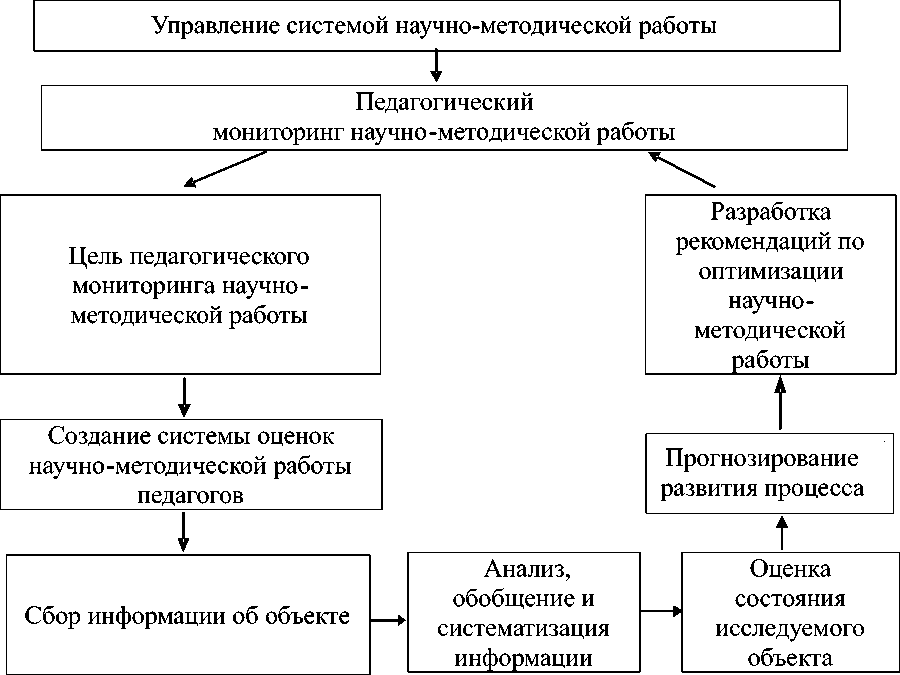

Апробация данной системы показателей и критериев (системы оценок) осуществлена нами в условиях Свердловского областного педагогического колледжа при проведении педагогического мониторинга научно-методической работы педагогов. С ее помощью всесторонне изучена научно-методическая деятельность всех педагогов колледжа (81 чел.), выявлен уровень ее осуществления по трем заданным направлениям. Это изучение проводилось поэтапно в соответствии с разработанной нами моделью мониторинга научно-методической работы, в которой система оценок научно-методической работы педагогов играет основополагающую роль (рис.). Она лежит в основе сбора информации об объекте, ее анализа, обобщения и систематизации. Именно в этой системе научно-методическая работа колледжа в наибольшей степени выступает как предмет педагогического мониторинга, потому мы и взяли ее для подробного рассмотрения в нашей статье.

В процессе мониторинга система оценок научно-методической работы педагогов конкретизируется разнообразными опросниками, программами и планами наблюдений, которые необходимы для систематического сбора информации.

Рис. Модель педагогического мониторинга научно-методической работы

За пять лет она помогла нам отследить изменения в уровне научно-методической работы педагогов Свердловского областного педагогического колледжа, которые к настоящему времени выглядят следующим образом:

Уровни

Оптимальный –

Допустимый –

Критический –

2005 г.

10 чел. (12,4 %)

43 чел. (53,1 %)

28 чел. (34,5 %)

2010 г.

45 чел. (55,5 %)

26 чел. (32,1 %)

10 чел. (12,4 %)

Положительная динамика по всем показателям делает для нас очевидным тот факт, что, будучи предметом педагогического мониторинга, научно-методическая работа каждого педагога, а следовательно, и образовательного учреждения в целом значительно оптимизируется. Мониторинг мотивирует педагогов на приобщение к науке, постоянное пополнение научных знаний; создает информационную базу, необходимую для грамотного управления работой педагогического коллектива, способствуя тем самым совершенствованию учебно-воспитательного процесса в целом.

Тенденция к оптимизации научно-методической работы в колледже за последние годы произошла в результате реализации одного из главных принципов, которым сегодня руководствуется его администрация: сила мониторинга – в действенности. На этой основе в колледже активизирована работа творческих групп на кафедрах; организованы семинары по актуальным вопросам научно-исследовательской и экспериментальной работы; определены научные направления деятельнос- ти каждой кафедры и отдельных преподавателей; создана школа молодого специалиста; систематизировано педагогическое руководство учебно-исследовательской работой студентов; на 5 лет определены темы научно-практических конференций и семинаров в колледже и т. д.

Практика показывает, что систематический педагогический мониторинг научно-методической работы помогает: 1) создать в педагогическом коллективе атмосферу ответственного отношения к решению научно-методических проблем; 2) определить каждому педагогу свое место в решении этих проблем, наметить свои цели и задачи в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и учебно-методической деятельности; 3) объективно оценить свою научно-методическую работу; 4) оценить опыт работы коллег и соотнести его с собственными достижениями; 5) спрогнозировать и наметить перспективы своего научно-методического роста; 6) способствовать созданию и развитию системы научно-методической работы в образовательном учреждении и совершенствованию управления этой системой.