Научно-методические подходы к оценке эффективности деятельности вуза

Автор: Ривчун

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Проблемы образования

Статья в выпуске: 3 т.4, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается авторский подход к пониманию термина «эффективность деятель- ности высшего учебного заведения». Анализируются существующие подходы к оценке качества и эффективности отдельных направлений деятельности вуза, определяются основные концепту- альные направления повышения его интегральной эффективности, предлагается методика про- ведения оценки эффективности деятельности вуза.

Высшее учебное заведение, интегральная эффективность, критерии, методика, оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/140209952

IDR: 140209952 | УДК: 338.46

Текст научной статьи Научно-методические подходы к оценке эффективности деятельности вуза

В современных условиях понимание категории «эффективность деятельности вуза» выходит за рамки выполнения функции по обеспечению государственной потребности в подготовке кадров с высшим профессиональным образованием.

Теория человеческого капитала трактует высшее образование как инвестиции в потенциальную рыночную стоимость индивидуума в качестве агента рынка труда, где оценивается экономическая эффективность вложенных в образование средств 1 и социальные эффекты, имеющие характер внешних экстерналий [3]. Теория человеческого капитала рассматривает эффективность высшего профессионального образования с точки зрения государства, общества и работодателя2.

Современные исследователи в области управления высшими профессиональными учебными заведениями все чаще рассматривают вузы в качестве агентов рыночной среды, а эффективность их деятельности с позиций стратегического управления как сопоставление имеющихся возможностей и достигнутых результатов поставленным стратегическим целям. При этом стратегические цели высшего учебного заведения обычно локализуются в направлениях выполнения государственных заданий на подготовку кадров и повышения собственной конкурентоспособности [1].

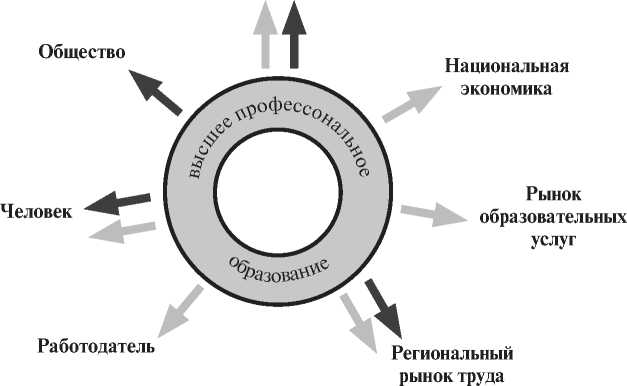

В работах авторов, занимающихся проблематикой взаимодействия системы профессионального образования и рынка труда, в последнее время основное внимание уделяется результативности деятельности высших учебных учреждений в части количественного и качественного соответствия выпуска специалистов потребностям региональных рынков труда [4]. Таким образом, согласно современным взглядам на эффективность высшего профессионального образования, существует несколько направлений, в которых она проявляется (рис. 1).

Однако в данном понимании речь в первую очередь идет именно об эффективности высшего профессионального образования в рамках региональной и национальной социально-экономических систем. Оценить эффективность деятельности конкретного высшего учебного заведения по всем представ-

Государство

- экономическая эффективность

- социальная эффективность

Рис. 1. Направления проявления эффективности высшего профессионального образования и вуза как его основного субъекта ленным направлениям, согласно рассмотренным выше научным воззрениям, представляется несколько затруднительным. На наш взгляд, эффективность деятельности высшего учебного заведения профессионального образования должна рассматриваться с четырех позиций, а именно: с точки зрения государства как заказчика и гаранта удовлетворения общественных потребностей (макроэкономическая эффективность); с точки зрения индивидуума как потребителя образовательных услуг (индивидуальная инвестиционная эффективность); с точки зрения регионального рынка труда/ работодателя – потребителя продукта вуза (рыночная эффективность); с точки зрения деятельности вуза как хозяйственного субъекта (микроэкономическая эффективность) [5]. Их соединение, по нашему мнению, допустимо считать интегральной эффективностью. Выбор этих четырех направлений обусловлен следующими факторами.

-

1. В данном контексте общественная потребность выступает как совокупность первоочередных потребностей национальной экономики в кадрах с высшим образованием, подготовка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, и потребности

-

2. Рыночная эффективность включает в себя экономический и социальный эффекты от взаимодействия вуза и регионального рынка труда, а также инвестиционную эффективность человеческого капитала для работодателя по конкретным сотрудникам – выпускникам вуза.

-

3. Конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг во многом определяется успешностью его деятельности как хозяйственного субъекта, а также привлекательностью вуза для абитуриента, которая до определенной степени зависит от его ожиданий в части успешности личных инвестиций. Понятие «эффективность вуза» довольно часто употребляется в качестве синонима терминов «конкурентоспособность вуза», «результативность вуза» и «качество образовательной услуги». На наш взгляд, такое отождествление нельзя считать справедливым. Содержательно данные

в поддержании и повышении интеллектуального потенциала, как экономики, так и общества в целом. В этом случае наблюдается как экономический, так и социальный эффект от государственных вложений, который возможно оценить с достаточной степенью точности.

понятия различны, а также зависимы друг от друга.

Эффективная деятельность вуза в современных условиях, по нашему мнению, должна быть организована на базе ключевых принципов стратегического управления, но с учетом специфической социально-экономической роли образовательного учреждения как некоммерческой организации. В качестве основных методологических принципов реализации научной концепции эффективного функционирования вуза как источника удовлетворения многоуровневых потребностей примем следующие постулаты:

-

• экономическая и социальная сложность учреждения высшего профессионального образования как объекта управления определяет сложность системы управления, но без превышения объективно необходимого уровня;

-

• приоритеты управления вузом должны формироваться в равной степени в зоне обеспечения целевых показателей социальной эффективности и в зоне экономической эффективности (индивидуальной и общественной);

-

• интересы потребителей образовательных услуг вуза первичны, интересы субъектов управления – вторичны, поэтому стратегическое управление вузом не должно быть агрессивным по отношению к среде;

•стратегии комплексного социальноэкономического развития территории, стратегии развития рынка труда, национальные стратегии, рассматриваются как факторы внешней среды стратегии развития вуза, что определяет необходимость ее согласования с целевыми установками более высоких уровней.

Эффективная организация деятельности вуза должна быть ориентирована на решение следующих задач: повышение эффективности взаимодействия рынка образовательных услуг и национального и региональных рынков труда и, как итог, национальной экономики; повышение экономической самостоятельности, устойчивости и гибкости управленческой структуры учреждений высшего профессионального образования; повышение эффективности взаимодействия учреждений высшего профессионального образования и субъектов частного сектора. Согласно поставленным задачам в работе сформулированы основные направления повышения эффективности деятельности вуза (рис. 2).

Представленное выше авторское понимание категории «эффективность деятельности вуза» требует уточнений и с точки зрения методического обеспечения ее оценки. Современные подходы к оценке эффективности деятельности вузов (официально утвержденные методики и разработки различных авторов) можно разделить на нескольких основных направлений: оценка соответствия лицензионным и аккредитационными требованиям, оценка качества образовательной услуги и профессиональных качеств выпускника, оценка эффективности бюджетных расходов на высшее образование, оценка эффективности хозяйственной (предпринимательской) деятельности вуза, рейтингование высших учебных за-ведений3. В таблице 1 представлен анализ ряда типовых методик по каждому из указанных направлений. В результате проведенного анализа были сделаны следующие выводы:

-

• все рассмотренные методики охватывают отдельные (либо один) из рассмотренных выше аспектов эффективности деятельности высшего учебного заведения профессионального образования;

-

• среди методик одной групповой принадлежности наблюдаются разночтения в подходах, инструментарии оценки и результирующих показателях;

-

• для проведения оценки интегральной эффективности деятельности вуза необходимо уточнение базовых направлений, критериальных параметров и методов оценки.

В связи с этим в целях методического обеспечения проведения оценки эффективности деятельности высшего учебного заведения нами предлагается методика расчета ее интегрального показателя. Направления оценки соответствуют определенным ранее аспектам проявления эффективности деятельности вуза. Основным преимуществом предлагаемой методики перед реализуемым в настоящее время ежегодным мониторингом деятельности вуза по аккредитационным показателям является то, что она дает возможность рассчитать итоговый результирующий показатель, в то время как мониторинг показывает степень «попадания» вуза в установленные критерии по абсо-

Оптимизация системы бюджетного финансирования

Внедрение в практику управления вузом принципов бизнес-менеджмента

-

1. Распространение на региональном и федеральном уровне и развитие нормативного подушевого финансирования образовательных учреждений;

-

2. оптимизации ресурсов системы образования и реструктуризация сети образовательных учреждений (кадровых, материально-технических, управленческих и иных ресурсов, создание ресурсных центров);

-

3. разработка и внедрение механизмов многоканального финансирования учреждений профессионального образования, в том числе из бюджетов различного уровня;

-

4. введение бюджетирования, ориентированного на результат;

-

5. расширение практики использования программно-целевого финансирования.

Оптимизация системы внебюджетного финансирования

-

1. развитие механизмов привлечения негосударственных инвестиций в деятельности учреждений профессионального образования;

-

2. развитие механизмов государственной поддержки и стимулирования негосударственных инвестиций в сфере профессионального образования.

Развитие механизмов привлечения негосударственных инвестиций институциональной формы

Модернизация и развитие образовательного контента в соответствии с требованиями национальной экономики и региональных рынков труда

Формирование внутренних условий для эффективного совмещения обучения и временной занятости студентов

Развитие партнерских взаимоотношений с властными органами и хозяйствующими субъектами региона/ отрасли

-

1 .Сотрудничество по отдельным вопросам научно-инновационных разработок и подготовки кадров.

-

2 .Партнерское участие в составлении и реализации целевых программ развития региона.

-

3 .Государственно-частное партнерство в форме создания на базе ВУЗа профессиональных академий, УНПЦ, УНИК и других эффективных форм.

Упорядочение и развитие института представительства сторон в процессе управления высшим учебным заведением

-

1. разработка механизма создания целевого капитала (эндаумент-фонда);

-

2. разработка механизм создания новых юридических лиц с участием образовательных учреждений (для автономных учреждений).

Рис. 2. Направления формирования системы повышения эффективности деятельности вуза.

Таблица 1

|

Направление оценки |

Пример методик |

Цель оценки |

Суть методологии |

Результирующий показатель |

|

Аккредитационная и лицензионная экспертиза вуза |

•процедуры проведения лицензирования и аккредитации; •мониторинг аккредитационных показателей |

получение разрешения на право ведения образовательной деятельности, установление статуса вуза (типа, вида, категории), подтверждение уровня реализуемых образовательных программ и их направленности, оценка соответствия образовательных программ и выпускников требованиям государственных стандартов |

документальная экспертиза в сочетании с экспертной оценкой |

соответствует/ не соответствует |

|

оценка качества образовательного процесса и выпускников вуза |

•модель системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001) др. |

оценка возможностей и результатов деятельности учебного заведения (подготовки специалиста с высшим образование) с точки зрения соответствия ожиданиям потребителя |

проведение исследования и измерения мощности управленческого потенциала вуза, оценки эффективности системы управления, в том числе проведение «самооценки» |

степень реализации возможностей |

|

рейтингование высших учебных заведений |

•национальные рейтинги учебных заведений; •рейтинги по категориям вузов; •рейтинги СМИ; •общественные рейтинги и др. |

оценка конкурентоспособности вуза |

экспертное присвоение ранга по определенным критериям |

место вуза в конкретном образовательном сообществе |

Продолжение таблицы 1

|

Направление оценки |

Пример методик |

Цель оценки |

Суть методологии |

Результирующий показатель |

|

оценка эффективности бюджетных расходов на высшее образование |

•финансовая отчетность вуза; •методические рекомендации по проведению оценки результативности бюджетных расходов в сфере образования и мониторинга расходования бюджетных средств распорядителями и получателями бюджетных средств (АНО «Национальное агентство развития квалификаций») и т.п. |

оценка степени «целевого» расходования средств бюджета и полноты исполнения сметы расходов |

анализ степени достижения стратегических целей, решения тактических задач вуза в рамках запланированного уровня бюджетных расходов, анализ степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов, анализ отклонений показателей результатов деятельности за отчетный год от плановых показателей на этот год и аргументированное обоснование причин такого отклонения |

• степень соответствия «факта» «плану»; сумма баллов критериальной оценки |

|

оценка эффективности хозяйственной (предпринимательской) деятельности вузов |

•система сбалансированных показателей; •методика оценки предпринимательской деятельности бюджетных вузов (М.В. Ниязова); •методика оценки организационной эффективности некоммерческих организаций Дж. Л. Гибсона, Дж. Иванцевича, Дж. Х. Доннелли-мл. и др. |

•перевод миссии и общей стратегии вузав систему четко поставленных целей и задач, а также показателей, определяющих степень достижения данных установок, сгруппированных в иерархически построенные проекции: «Финансы», «Клиенты», «Внутренние процессы», «Инфра-структура/сотрудни-ки»; •оценка экономической эффективности вуза с точки зрения конкурентных позиций вуза; •оценка результата предоставления образовательных услуг, в том числе определение эффекта влияния на рынок труда. |

•измерение уровня достижения каждой цели, и мероприятий, обеспечивающих желаемый уровень показателя (каскадирование); •четырехуровневая модель, гармонизирующая существующую систему критериев, показателей и характеристик финансовоэкономической оценки деятельности вуза с учетом степени удовлетворенности участников процесса; •анализ эффективности вуза в соответствии с тремя уровнями управленческой ответственности: индивидуальный, групповой и организационный. |

•эффективность бизнес-процессов; •конкурентные преимущества и риски; •функциональная эффективность подразделений и вуза в целом |

Таблица 2

|

Наименование критерия |

Критериальное значение/ интервал значений |

Балльная оценка |

|

|

1. Км – макроэкономическая эффективность |

- |

0–100 |

|

|

1.1. |

доля выпускников, трудоустроенных по специальности/в профильной отрасли, % |

более 80 40–80 менее 40 6 |

20 10 5 |

|

1.2. |

доля выпускников, трудоустроенных не по специальности и не в профильной отрасли, % |

менее 40 40–80 более 80 |

10 5 0 |

|

1.3. |

доля нетрудоустроенных выпускников, % |

менее 10 10–30 более 30 |

0 -10 -15 |

|

1.4. |

доля выпускников, обучавшихся на бюджетной основе и трудоустроенных по специальности/в профильной отрасли, % |

более 80 40–80 менее 40 |

20 10 5 |

|

1.5. |

доля выпускников, обучавшихся на бюджетной основе и трудоустроенных не по специальности и не в профильной отрасли, % |

менее 40 40–80 более 80 |

10 5 0 |

|

1.6. |

доля нетрудоустроенных выпускников, обучавшихся на бюджетной основе, % |

менее 10 10–30 более 30 |

0 -10 -15 |

|

1.7. |

доля вакантных бюджетных мест в общем числе мест, финансируемых из федерального и региональных бюджетов, % |

менее 10 10–20 20–30 более 30 |

15 10 5 0 |

|

1.8. |

участие вуза в реализации федеральных и региональных социальных программ |

да нет |

10 0 |

|

1.9. |

наличие и объем научных исследований в расчете на 1 ППС, соответствие аккредитационному показателю |

2 и более значения 1 – 2 значений менее 1 |

10 5 0 |

|

1.10. |

степень внедрения научных и инновационных разработок – доля полученных патентов в общем числе научноинновационных разработок, % |

более 15 15 и менее |

5 0 |

|

2. Кр – рыночная эффективность для работодателя/регионального рынка труда |

- |

0–100 |

|

|

2.1. |

доля выпускников, трудоустроенных в регионе вуза и близлежащих регионах по специальности, % |

более 50 20 – 50 менее 20 |

15 10 5 |

|

2.2. |

доля выпускников, трудоустроенных в регионе вуза и близлежащих регионах не по специальности, но в профильных отраслях, % |

более 50 50 и менее |

10 5 |

|

2.3. |

доля выпускников, трудоустроенных в регионе вуза и близлежащих регионах не по специальности, но в профильных отраслях, % |

менее 50 50 и более |

5 0 |

|

2.4. |

доля студентов/выпускников, постоянно трудоустроенных в результате прохождения практики/временной занятости/выполнения курсовых и дипломных работ по заказу работодателей от всех трудоустроенных по специальности/в отрасли, % |

более 20 5–20 менее 5 |

10 5 0 |

6 Здесь и далее при нулевом значении показателя (кроме специально указанных случаев) сумма баллов – 0.

Продолжение таблицы 2

|

Наименование критерия |

Критериальное значение/ интервал значений |

Балльная оценка |

|

|

2.5. |

доля выпускников, подготовленных по целевому заказу работодателей, % |

более 20 5–20 менее 5 |

10 5 0 |

|

2.6. |

уровень з/п трудоустроенных выпускников, по отношению к среднере-гиональному/среднеотраслевому/ среднему по специальности уровню з/п через 5 лет после постоянного трудоустройства, % |

более 100 70–100 менее 70 |

10 5 0 |

|

2.7. |

доля выпускников/обучившихся по программам дополнительного образования, получивших повышение в результате образования за первые 5 лет профессиональной деятельности/после выпуска, % |

более 30 30 и менее |

10 5 |

|

2.8. |

соотношение числа расторгнутых контрактов за первые 5 лет профессиональной деятельности и числа трудоустроенных по специальности/в отрасли, % |

менее 10 10–20 более 20 |

0 -5 -10 |

|

2.9. |

доля студентов, проходящих практику/стажировку по договорам с организациями, % |

более 70 40–70 менее 40 |

10 5 0 |

|

2.10. |

доля студентов, имеющих временную занятость по специальности (в отрасли) в организациях региона вуза и близлежащих регионов, % |

более 40 40 и менее |

10 5 |

|

2.11. |

доля студентов, обучающихся по программам, подготовленным/реали-зуемым с участием работодателей, % |

более 50 50 и менее |

10 5 |

|

3. Кс индивидуальная инвестиционная эффективность для абитуриента/студен-та/ выпускника |

- |

0–100 |

|

|

3.1. |

соотношение времени, потраченного на освоение теоретических знаний и получение практических навыков за весь период обучения (с учетом временной занятости по профилю обучения), % |

30/70 50/50 70/30 |

10 5 0 |

|

3.2. |

доля затрат на обучение ( с учетом затрат на проживание, проезд и питание) в доходе семьи студента за весь период обучения, % |

менее 30 30–50 более 50 |

15 10 0 |

|

3.3. |

среднее количество предложений по временному трудоустройству/про-хождению практик/стажировок на 1-го студента, ед. |

более 0,5 0,5 и менее |

10 5 |

|

3.4. |

среднее количество вакансий по специальности/в отрасли на 1-го выпускника, ед. |

более 0,7 0,4–0,7 менее 0,4 |

15 10 5 |

|

3.5. |

средний период поиска работы выпускником по специальности/в отрасли после окончания вуза, лет |

0–1 1–2 |

10 5 |

|

3.6. |

соответствие ожиданий выпускников по стартовому уровню з/п и реальным предложениям рынка труда |

да нет |

15 0 |

|

3.7. |

соотношение суммы затрат на обучение (и проживание для иногородних студентов) за весь период обучения и суммы полученной з/п за первые 5 лет профессиональной деятельности (в том числе с учетом временной занятости во время обучения и оплачиваемых практик)/после выпуска, % |

менее 15 15–25 более 25 |

15 10 5 |

|

3.8. |

соответствие ожиданий выпускников по карьерному росту за первые 5 лет профессиональной деятельности |

да нет |

10 0 |

|

4. Кх – |

микроэкономическая/хозяйственная эффективность |

- |

0–100 |

|

4.1. |

доля объемов финансирования основной образовательной деятельности из бюджетных источников в общем объеме финансирования основной образовательной деятельности, % |

менее 30 30–70 более 70 |

20 10 5 |

Продолжение таблицы 2

|

Наименование критерия |

Критериальное значение/ интервал значений |

Балльная оценка |

|

|

4.2. |

доля объемов поступления средств от основной образовательной деятельности в общем объеме дохода вуза от всех видов деятельности (дополнительное образование, научная деятельность, предоставление услуг, не связанных с научно-образовательной деятельностью), % |

менее 30 30--70 более 70 |

20 10 5 |

|

4.3. |

доля объемов поступления средств от предоставления в аренду нежилых помещений в общем объеме дохода вуза от всех видов дополнительной деятельности, % |

менее 1 1--10 более 10 |

0 -5 -10 |

|

4.4. |

ежегодный прирост дохода от всех видов образовательной и научной деятельности за счет увеличения объемов и расширения спектра оказываемых услуг, % |

более 15 10--15 0--10 |

20 10 5 |

|

4.5. |

ежегодный прирост дохода от всех видов образовательной деятельности за счет ценовой политики |

да |

5 |

|

4.6. |

ежегодные потери объемов финансирования из-за неоплаты и отчисления студентов/слушателей, % |

менее 10 10 и более |

10 0 |

|

4.7. |

доля повторных обращений (после успешного окончания вуза) за получением дополнительных образовательных услуг в общем объеме оказываемых услуг, % |

более 10 менее 10 |

10 0 |

|

4.8. |

рейтинг вуза среди вузов аналогичной группы, место |

в первой трети во второй трети ниже |

15 5 0 |

Таблица 3

Результаты оценки интегральной эффективности деятельности вузов

|

№ |

Наименование вуза |

Значения коэффициентов, баллов |

||||

|

К м |

К р |

К с |

К х |

К и |

||

|

Высокоэффективные ведущие вузы |

более 75 |

|||||

|

1 |

||||||

|

Эффективные вузы |

от 50 до 75 |

|||||

|

... |

||||||

|

Низкоэффективные вузы |

от 25 до 50 |

|||||

|

... |

||||||

|

Неэффективные вузы |

ниже 25 |

|||||

|

n |

||||||

Подходы к оценке эффективности деятельности высшего учебного заведения

Критерии оценки эффективности деятельности вуза по направлениям

лютно разным направлениям и оставляет место для дальнейшей субъективной оценки его деятельности. Практическое значение данной методики, на наш взгляд, усиливается в настоящее время в процессе реформирования системы высшего образования, а именно в процессе сокращения числа вузов за счет их слияния. Именно показатель интегральной эффективности вуза может служить одним из базовых критериев при выборе траектории объединения высших учебных заведений. В то же время методика не предполагает собой отмены оценки качественного содержания образовательной услуги как таковой. Критерий интегральной эффективности в вышеуказанных целях должен использоваться в сочетании с качественными оценками.

При разработке методики использовались как новые, предложенные автором критерии оценки, так и принятые в настоящее время аккредитационные показатели, в том числе в качестве базы для расчета того или иного критерия. Однако в связи с разноплановостью критериев оценки различных аспектов деятельности высшего учебного заведения методика в основном оперирует их относительными значениями и опирается на оценочные

показатели в форме баллов и весовых коэффициентов. Результирующий коэффициент интегральной эффективности рассчитывается как суммарный балл (max 100) четырех коэффициентов по направлениям с учетом их значимости: макроэкономическая эффективность Км (max 100, вес коэффициента 0,3), рыночная эффективность для работодателя/региональ-ного рынка труда Кр (max 100, вес коэффициента 0,4), микроэкономическая/хозяйственная эффективность Кх (max 100, вес коэффициента 0,1), и рыночная эффективность для абитури-ента/студента-выпускника Кс (max 100, вес коэффициента 0,2).

К и = 0,3 К м +0,4 К р +0,2 К с +0,1 К х (1).

Веса коэффициентов и критериальные оценки получены в результате экспертной оценки. Значительно более низкий вес коэффициента хозяйственной эффективности объясняется определенной факторной зависимостью данного показателя деятельности вуза от успешности реализации остальных направлений, а также специфичной природой образовательной деятельности в системе высшего профессионального образования. Каждый из коэффициентов по направлению представляет собой суммарный показатель оценки эффек-

тивности деятельности учебного заведения по нескольким критериям4. Перечень критериев, а также их численные значения и балльные оценки представлены в табл. 2. Методика реализуется в шесть этапов:

-

1. Ежегодный мониторинг показателей, являющихся базой для расчета критериев (по данным на 31 декабря отчетного года) по направлениям.

-

2. Расчет критериальных показателей по направлениям.

-

3. Балльная оценка каждого критерия по данным таблицы 25 .

-

4. Расчет коэффициентов эффективности по направлениям ( Σ присвоенных баллов по каждому критерию).

-

5. Расчет интегрального показателя эффективности деятельности вуза по формуле 1.

-

6. Интерпретация результата, принятие решения.

Значение Ки, находящееся в интервале до 25 баллов, говорит о крайне неблагоприятной ситуации в вузе, деятельность его неэффективна. Значение в интервале от 25 до 50 баллов го- ворит о низкой интегральной эффективности вуза, от 50 до 75 баллов иллюстрирует достаточно высокую эффективность. Значение коэффициента выше 75 баллов при высокой оценке качественных составляющих образовательного процесса позволяет присвоить вузу статус высокоэффективного ведущего в сегменте учебного заведения. В целях рейтингования вузов результаты могут быть сведены в таблицу, форма которой приведена в таблице 3.

Для получения абсолютно представительных результатов на наш взгляд, необходимо проводить оценку в течение двух-трех лет, поскольку часть предлагаемых показателей на сегодня не фиксируется в существующих методиках мониторинга. Кроме того, для получения достоверных данных по направлениям 2 и 3 необходимо наладить более широкое взаимодействие с работодателями, потому что та информация, которая необходима для оценки эффективности деятельности вуза по данным направлениям, на предприятиях также не отслеживается.

Список литературы Научно-методические подходы к оценке эффективности деятельности вуза

- Концептуальные и методологические аспекты формирования сервисологии -науки синергийного типа/Ананьева Т.Н., Багдасарян В.Э., Буткевич М.Н. и др./М.: Собрание, 2008.

- Платонова Н.А., Ксенитова Л.Ф. Теоретические основы формирования сервисной экономики//Отчет по НИР № ГР 01.200.304307, инв. № 02.20.0030404. М., 2003.

- Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Т. 4. М., 1980.

- Мерзлова М.П. Концептуальные подходы к формированию взаимодействия профессионального образования и рынка труда: Монография. М.: РГУТиС, 2008.

- Ривчун Т.Е. К вопросу об эффективности деятельности высшего учебного заведения//Социальная политика и социальное партнерство. 2008. № 11.