Научно-образовательная среда - основа инновационного развития региона

Автор: Моисеев Василий Борисович, Найденова Людмила Ивановна, Вострокнутов Евгений Владимирович

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы

Статья в выпуске: 3 (80), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются содержание и факторы инновационного развития региона в социологическом и образовательном аспектах. Авторами используется системный подход, рассматривается научно-образова-тельная среда региона в качестве основы формирования инновационного потенциала, который закладывает предпосылки для инновационного развития. На основе статистических данных 2008-2013 гг. исследуются показатели инновационного развития (инновационной деятельности, индекса социально-экономиче - ского развития, инновационного рейтинга, научно-технического потенциала, качества инновационной политики) регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. Обосновывается существование корреляционной зависимости между проранжированными результатами инновационной деятельности в регионе и социально-экономическими условиями этой деятельности, а также качеством инновационной политики. Кроме этого, на основе анализа статистических данных о функционировании аспирантуры и докторантуры характеризуются тенденции развития и использования их научного потенциала в процессе формирования научно-образовательной среды региона. Аргументируется место и роль научно-технической интеллигенции в социальной структуре региона, создающие социологические предпосылки для вклада в формирование научно-технического потенциала региона. Определяются группы факторов инновационно-го развития региона : объективные (создание социально -экономических условий инновационной деятельно-сти; формирование научно-технического потенциала; разработка и реализация инновационной политики) и субъективные (социальное восприятие научно-технической интеллигенцией необходимости перехода государства к инновационному развитию в регионе; удовлетворенность государственными программами перехода к инновационному типу развития; компетентность научной молодежи, позволяющая активно участвовать в инновационном развитии). Приводится классификация групп регионов Приволжского федерального округа в зависимости от условий инновационного развития: перспективные и активные регионы с успешным сценарием инновационного развития; регионы с оптимальным и достаточно пер-спективным, стабильным сценарием развития; регионы с неравномерными темпами развития, в которых возможно чередование спадов и подъемов развития.

Регион, научно-образовательная среда, инновационное развитие, инновационный по-тенциал, инновационная деятельность, инновационный рейтинг, научно-технический потенциал региона

Короткий адрес: https://sciup.org/147137127

IDR: 147137127 | УДК: 378:001.895 | DOI: 10.15507/Inted.080.019.201503.008

Текст научной статьи Научно-образовательная среда - основа инновационного развития региона

В настоящее время инновационное развитие и связанные с ним компоненты (инновационный потенциал, инновационный капитал) обычно рассматриваются в экономическом аспекте. Для разработки эффективных стратегий инновационного развития большой интерес представляют два малоизученных аспекта: социологический (образование и наука рассматриваются как социальные институты) и образовательный (предметом исследования выступают системы знаний, базирующиеся на научных исследованиях).

Системный подход позволяет определить институты образования и науки как большие структуры, для которых регион является средой, причем среда также рассматривается неоднозначно и имеет множество представлений. В данном случае выбрана научно-образовательная среда, в которой развиваются институты профессионального образования и науки.

Научно-образовательная среда – это основа, создающая предпосылки для инновационного развития региона. Элементами системы выступают агенты (деятели), условия и факторы, противоречия как источники развития.

При комплексном подходе проблема рассматривается в социологическом и образовательном аспектах.

В социологическом аспекте научно-образовательная среда региона – это поле в социальном пространстве региона, где агентами (взаимодействующими исполнителями) являются носители потенциала научных знаний, уровней профессионального образования – студенты, аспиранты, научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав, которые объединены в организации (вузы, научные организации, фирмы), занятые инновационными разработками.

Образовательный аспект просматривается в обучающем процессе и связанной с ним интеллектуальной деятельностью, требующей не только передачи и накопления знаний, но и получения новых. При этом агенты или деятели выступают в качестве источников идей, их накопителей и хранителей, преобразователей и пользователей, реализующих идеи в социальные практики.

Обратимся к понятиям, которые могут составить основу для формулировки понятия научно-образовательной среды региона, поскольку собственного такого определения в отечественной литературе пока не встречалось. Распространены понятия образовательной среды вуза, образовательного пространства региона, информационной образовательной среды.

Ю. А. Комарова и Е. И. Бражник, проанализировав ряд исследований, пришли к выводу, что в наиболее общем смысле научно-образовательная среда университета – это система материальных, духовно-эстетических, эмоциональных и физических условий формирования личности, возможностей для ее развития, содержащиеся в социальном и пространственно-предметном окружении [4].

П. П. Ефимов и В. Н. Костин определяют инновационную образовательную среду вуза как продукт субъект-субъект-ных отношений всех участников образовательного процесса. Основные отличия образовательной среды вуза в том, что она основана на инновационном содержании и технологиях образования, инновационных методах воспитания, новых формах управления образовательной средой, а также безопасной образовательной среде вуза [3].

Инновационное развитие – это системный процесс общественного и экономического развития, который базируется на знаниях и инновациях, реализует конкурентные преимущества экономики регионов, обеспечивает устойчивый экономический рост, повышение качества и уровня жизни населения с помощью гармонизации интересов его участников [2, с. 3] .

Инновационное развитие региона рассматривается как целенаправленный и управляемый процесс изменений в различных сферах жизни. Он направлен на достижение высокого качества жизни в регионе с наименьшим ущербом для природных ресурсов и наибольшим уровнем удовлетворения текущих и перспективных коллективных потребностей населения и интересов государства. В основу стратегии инновационного развития закладывается эффективное управление нововведениями в разных сферах жизни региона, в том числе экономической и социальной [2, с. 11].

На основании данного определения выделим следующие критерии инновационного развития региона:

– разработка и внедрение инноваций в экономике региона, обеспечивающие рост социально-экономического развития;

– высокий уровень конкурентоспособности участников инновационной деятельности (прежде всего вузов и научных учреждений);

– высокая социальная значимость инновационной деятельности;

– значительная профессиональная компетентность социально-профессиональных групп, занятых инновационной деятельностью.

Юридической основой инновационного развития регионов является ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». В соответствии с этим законом активизировалось создание малых предприятий при вузах и НИИ, что оказало положительную роль в инновационном развитии регионов. Во многих регионах РФ были разработаны и внедрены стратегические программы инновационного развития региона – субъекта РФ. В феврале 2014 г. такая программа была принята и в Пензенской области. Юридическая основа позволила разработать механизмы инновационного развития региональной системы образования для реализации педагогического аспекта инновационного развития региона: создание и обеспечение деятельности региональных стажировочных площадок по вопросам развития и совершенствования системы инновационного образования для решения задач инновационной экономики; деятельности сети инженерно-технических школ; инновационной модели повышения квалификации педагогических кадров [9, с. 41].

Юридическая база – это фундамент для организационной основы инноваций, инновационной деятельности и соответствующего развития региона. В вузах регионов функционируют центры трансфера технологий, студенческие научно-производственные бизнес-инкубаторы, центр коллективного пользования оборудованием. Наличие мощного образовательного центра создает в регионе развитую культурную среду, наличие крупного регионального образовательного центра – условия для генерации новых знаний и появления инноваций.

В связи с этим в регионах целесообразно развитие образовательного кластера. Кластерный подход станет механизмом синхронизации промышленной, образовательной, инновационной и территориальной политик по таким направлениям, как «Открытое образование», «Рыночная капитализация компетенций», «Экспорт образования и селективная натурализация», а также «Когнитивная кампусно-го-родская среда». Ядром образовательного кластера должен стать университетский комплекс.

В качестве примера такого университетского комплекса можно привести Молодежный инновационно-технологический центр (МИТЦ) Пензенского государственного технологического университета, созданного в 2006 г. в качестве самостоятельного структурного подразделения для реализации проектов по направлению научно-исследовательской и инновационной деятельности обучающихся [5].

Юридическая и организационная основы обеспечивают формирование инновационного потенциала региона, которые при включении еще одних агентов должны активно формировать научно-образовательную среду (аспирантуру и докторантуру).

Остановимся на определении инновационного потенциала как возможности, т. е. способности достигать поставленных инновационных целей. Инновационный потенциал включает производственный, научно-технический, интеллектуальнокадровый, маркетинговый, финансовоинвестиционный, информационный компоненты [2, с. 10].

Для оценки научно-исследовательского потенциала и социального самочувствия аспирантов в 2012 г. Г. Ф. Шафранов-Куцев, Г. З. Ефимова проводили пилотажное социологические исследование, в результатах которого был сделан вывод о том, что научно-исследовательский потенциал аспирантов можно оценить как средний с перспективой его дальнейшего повышения при достаточном научном взаимодействии профессорско-преподавательского состава и аспирантов [10, с. 104].

Анализ статистических данных о приеме в аспирантуру и докторантуру и соответствующем выпуске позволяет определить некоторые тенденции развития и использования научного потенциала аспирантуры и докторантуры, чтобы оценить их значение и роль в формировании научно-образовательной среды региона и в его инновационном развитии.

По ПФО прием аспирантов с 2005 по 2013 гг. снизился от 6 611 до 6 294 чел. (на 4,8 %), выпуск возрос от 4 943 до 5 517 чел. (на 11,6 %), но при этом выпуск аспирантов с защитой диссертации снизился от 1 977 до 1 707 чел. (на 13,7 %). Прием в докторантуру – с 218 до 266 чел. (на 22%), выпуск – с 201 до 230 чел. (на 14,4 %), но при этом выпуск докторантов с защитой диссертации снизился от 80 до 54 чел. (32,5 %). Однако численность кандидатов наук возросла от 1 587 до 1 880 чел. (18,5 %), докторов наук – от 6 006 до 6 776 чел. (на 12,8 %) [8].

Среди научных направлений аспирантуры наиболее многочисленны технические (25,2 % от общей численности в 2013 г.), экономические (15,8 %), медицинские и юридические (8,3 и 6,6 % соответственно) науки. Самый высокий показатель эффективности аспирантуры у представителей технических и экономических наук (соответственно 25,4 и 16,6 % аспирантов выпускается с защитой диссертации). Среди наиболее распространенных научных направлений докторантуры – технические и медицинские [6].

Ключевым вопросом инновационной эффективности обществ индустриального и постиндустриального типа является место, отводимое социальным группам, жизнедеятельность которых связана с осуществлением научно-технического прогресса. В первую очередь – это научно-техническая интеллигенция, а также эксперты по социальной оценке техники, специалисты в области инженерной психологии и педагогики, историки науки и техники и иные социальные исследователи, разрабатывающие проблематику современной технонауки и ее социальных последствий [1, c. 36].

В соответствии с двухфакторной теорией Герцберга на основе инновационной деятельности развития научно-образовательной среды региона можно выделить две группы факторов:

– гигиенические (объективные) (создание социально-экономических условий инновационной деятельности; формирование научно-технического потенциала регионов; разработка и реализация инновационной политики регионов);

– мотивационные (субъективные) (социальное восприятие научно-технической интеллигенцией необходимости перехода государства к инновационному развитию на уровне регионов; степень удовлетворенности государственными программами перехода к инновационному типу развития, оценка предполагаемой вероятности реализации этих программ, а также фактическая вероятность их реализации;

компетентность научной молодежи для возможности активного участия в инновационном развитии).

Показатели инновационного развития региона необходимо вывести на основе критериев инновационного развития и сгруппировать таким образом:

– показатели инновационной деятельности и сопоставленные с ними показатели социально-экономического развития региона;

– показатели инновационного рейтинга регионов;

– степень и качество подготовки научных и педагогических кадров, не только компетентных для разработки инноваций, но и мотивированных на творческую и инновационную деятельность.

Для статистического анализа были использованы показатели рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации [7; 8].

6У d2

r = 1--^2---- ,

n (n2 -1)

где ∑d2 – сумма квадратов разностей рангов, n – число парных наблюдений.

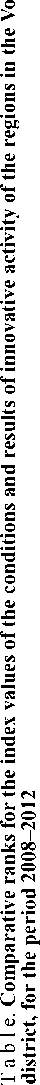

В таблице представлены сравнительные ранги, вычисленные по значениям проранжированных индексов социально-экономических условий инновационной деятельности (ИСЭУ), научно-технического потенциала (НТП), инновационной деятельности (ИД); качества инновационной политики (КИП), российского регионального инновационного индекса (РРИИ) для регионов, входящих в ПФО, за период 2008–2012 гг. Статистические данные представлены в Аналитических докладах, подготовленных специалистами НИУ «Высшая школа экономики» в 2012–2014 гг. [7; 8].

Коэффициент корреляции РРИИ и ИСЭУ равен 0,53, коэффициент корреляции РРИИ и НТП – 0,49, коэффициент корреляции РРИИ и ИД – 0,75, коэффициент корреляции РРИИ и КИП – 0,73. Связи прямые, наиболее сильная – между рангами российского регионального инновационного индекса и инновационной деятельности, менее сильная – между рангами российского регионального инновационного индекса и качества инновационной политики.

Представляется возможным предложить классификацию регионов ПФО по показателям рейтинга и коэффициентам корреляции между условиями и показателями инновационной деятельности, представленными в таблице. Для классификации и возможных сценариев инновационного развития регионов обратимся к двухфакторной модели Герцберга, в которой представлены гигиенические (объективные) и мотивационные (субъективные) факторы деятельности. Возможны следующие сочетания этих факторов по уровням их сформированности.

-

1. Большие возможности для развития ИСЭУ и НТП и быстрое развитие ИД с активной КИП (Республика Татарстан, Нижегородская обл., Самарская обл.). В эту группу входят перспективные и активные регионы с успешным сценарием инновационного развития.

-

2. Быстрые темпы развития ИСЭУ, реализация КИП, быстрое развитие ИД и НТП (Республика Мордовия, Ульяновская обл., Чувашская Республика, в последние годы – Пензенская обл.) – это группа регионов с оптимальным и достаточно перспективным, стабильным сценарием развития.

-

3. Неравномерные темпы развития, чередование спадов и подъемов в развитии (Саратовская обл., Республика Башкортостан). При условиях сохранения и усиления одного из признаков существует сценарий стабильного инновационного развития региона.

Таким образом, инновационное развитие станет более эффективным, если социально-профессиональные группы, участвующие в развитии научно-образовательной среды региона, будут связаны с их вертикальной и восходящей социальной мобильностью в профессиональном плане (социологический аспект) и с развитием сформированных профессиональных и общекультурных компетенций (образовательный аспект).

Т а б л и ц а. Сравнительные ранги по значениям индексов условий и результатов инновационной деятельности регионов, входящих в ПФО, за период 2008–2012 гг.

л

*5

to

|

2 «К к ^ со <3 § S ч Р и § 5 Он |

(M s |

SI001 |

(Ml ^| |

xrioil |

22 ^i |

2H |

OOI ml |

ml °^ |

ski |

SI 2| |

2| ^i |

|

s |

2 |

7 |

m |

(M |

OO |

^ |

7 |

00 (M |

00 |

||

|

о s |

oo |

7 |

V) |

2 |

oo |

oo |

0 |

40 |

0 |

||

|

2 S УК „ я g g Я 5 Он |

(M s |

7|°°l |

?>l |

22 p |

mk |

H(Ml |

mk |

Ski |

SI 2| |

ski |

|

|

s |

oo |

oo |

(M O1 |

7 oo |

40 |

04 |

7 |

7 |

|||

|

о s |

04 |

7 |

oo 7 |

oo 7 |

7 |

7 |

04 |

04 |

|||

|

2 s 5 ч gs 2 v G tl я ® On |

(M s |

Sk |

(Ml (Ml |

22 ^ |

5k1 |

1—'I1—'1 |

SI001 |

>nlxrl |

SI 21 |

Ski |

|

|

s |

oo 7 |

l> |

m |

2 |

m |

m |

(M |

7 |

00 (M |

||

|

о s |

^ |

04 |

oo |

m |

(M |

(M |

00 Pl (M |

7 40 |

7 40 |

||

|

2 s ® C Ун 8к „ я О

C и s On |

(M s |

2k |

X!| ^i |

ml (Ml |

2H |

1—'I1—'1 |

ml001 |

Ski |

SI 2| |

mk! |

Sk' |

|

s |

40 |

04 (M |

m |

O1 (M |

(M |

m |

04 40 OO 40 |

04 |

|||

|

о s |

(M |

9 |

V) |

(M (M |

oo |

(M |

40 7 |

||||

|

2 5m Ss ” я ° У d> S 4 ” 5 On |

(M s |

ml^l |

ml (Ml |

22|^i |

Sb' |

Sk1 |

5H |

91 °°l |

Sk' |

SI 21 |

Si °^i |

|

s |

40 |

40 |

R |

m |

0 |

40 |

40 40 40 |

||||

|

о s |

l> |

^ |

oo (M |

40 7 |

m |

40 |

7 |

7 |

|||

|

e

VO О |

VO о 3 M Ph cd о |

Щ Й H g s |

w 03 M 4 о |

о Ph О 03 И S 5 |

VO о w o3 M о w |

g s 3 м o3 |

4 vo 0 w 03 м 0 03 0 |

W s g s |

ч 0 )S s g s |

4 vo 0 8 c |

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Андреев, А. Л . Возможности инновационной модернизации России глазами разных поколений научно-технической интеллигенции / А. Л. Андреев // Социологические исследования. – 2013. – № 4. – С. 35–42.

-

2. Валинурова, Л. С . Управление инновационным развитием регионов / Л. С. Валинурова [и др.]. – Уфа : БАГСУ, 2013. – 85 с.

-

3. Ефимов, П. П. Сущность инновационной образовательной среды вуза / П. П. Ефимов, В. Н. Костин // Молодой ученый. – 2014. – № 7. – С. 502–506.

-

4. Комарова, Ю. А . Векторы развития научно-образовательной среды в европейских университетах / Ю. А. Комарова, С. И. Бражник // Письма в Эмиссия Оффлайн (The Emissia. Offline Letters): электронный научный журнал. – 2012 (октябрь). – Режим доступа: http://www.emissia.org/offline/2012/1880.htm .

-

5. Пензенский государственный технологический университет : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.penzgtu.ru/57/2183/2184 .

-

6. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013. – Москва : Росстат, 2014.

-

7. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации : аналитический доклад / под ред. Л. М. Гохберга. – Москва : НИУ «Высшая школа экономики», 2012. – 104 с.

-

8. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации : аналитический доклад / под ред. Л. М. Гохберга. – Москва : НИУ «Высшая школа экономики», 2014. – Вып. 2. – 88 с.

-

9. Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Пензенской области от 21 февраля 2014 г. № 83-рП. – 80 с.

-

10. Шафранов-Куцев, Г. Ф . Исследовательский потенциал и социальное самочувствие аспирантов в условиях кризиса российской аспирантуры / Г. Ф. Шафранов-Куцев, Г. З. Ефимова // Социологические исследования. – 2013. – № 12. – С. 100–110.

Поступила 10.04.15.

Об авторах :

Список литературы Научно-образовательная среда - основа инновационного развития региона

- Андреев, А. Л. Возможности инновационной модернизации России глазами разных поколений науч-но-технической интеллигенции/А. Л. Андреев//Социологические исследования. -2013. -№ 4. -С. 35-42.

- Валинурова, Л. С. Управление инновационным развитием регионов/Л. С. Валинурова . -Уфа: БАГСУ, 2013. -85 с.

- Ефимов, П. П. Сущность инновационной образовательной среды вуза/П. П. Ефимов, В. Н. Костин//Молодой ученый. -2014. -№ 7. -С. 502-506.

- Комарова, Ю. А. Векторы развития научно-образовательной среды в европейских университетах/Ю. А. Комарова, С. И. Бражник//Письма в Эмиссия Оффлайн (The Emissia. Offline Letters): электронный научный журнал. -2012 (октябрь). -Режим доступа: http://www.emissia.org/offline/2012/1880.htm.

- Пензенский государственный технологический университет: официальный сайт . -Режим доступа: http://www.penzgtu.ru/57/2183/2184.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013. -Москва: Росстат, 2014.

- Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации: аналитический доклад/под ред. Л. М. Гохберга. -Москва: НИУ «Высшая школа экономики», 2012. -104 с.

- Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации: аналитический доклад/под ред. Л. М. Гохберга. -Москва: НИУ «Высшая школа экономики», 2014. -Вып. 2. -88 с.

- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Пензенской области от 21 февраля 2014 г. № 83-рП. -80 с.

- Шафранов-Куцев, Г. Ф. Исследовательский потенциал и социальное самочувствие аспирантов в условиях кризиса российской аспирантуры/Г. Ф. Шафранов-К уцев, Г. З. Ефимова//Социологические исследования. -2013. -№ 12. -С. 100-110.