Научно-технологическая кооперация в России: современное состояние, проблемы и инструменты государственной поддержки

Автор: Кузнецова Екатерина Петровна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика территорий

Статья в выпуске: 1 (46), 2019 года.

Бесплатный доступ

Одной из главных задач, стоящих сегодня перед промышленными предприятиями, научным сообществом и органами власти и управления, является создание в России экономики инновационного типа, опирающейся на современные достижения науки и техники, а также эффективное управление производственными процессами. В современной экономике все отчетливее проявляется тенденция к созданию взаимовыгодного сотрудничества науки и бизнеса. Данный процесс имеет объективную основу, так как в условиях интеграции и глобализации экономики промышленные предприятия должны сохранять и развивать конкурентные позиции, строя взаимоотношения с партнерами на принципах кооперации. Поэтому одним из ключевых инструментов, способствующих данной модернизации в Российской Федерации, является научно-технологическая кооперация. В связи с этим статья посвящена изучению научно-технологической кооперации в России. В работе представлено исследование сущности понятия «научно-технологическая кооперация», предпринята попытка систематизировать основные подходы к определению данной трактовки. Проведен анализ современного состояния исследований в области развития кооперации науки и бизнеса, который позволил заключить, что изучению данной проблемы отводится недостаточно внимания. Отражены методические подходы к оценке развития научно-технологической кооперации. На основании методики Межведомственного аналитического центра оценено современное состояние научно-технологической кооперации в России. Представлено международное сравнение развития научно-технологической кооперации. Показаны масштабы ее развития в России. Проанализирована государственная поддержка проектов научно-технологической кооперации. Выявлены ключевые проблемы, ограничивающие государственное стимулирование науки и бизнеса в отношении их кооперации. Результаты, полученные в ходе исследования, вносят вклад в развитие и систематизацию теоретической и практической базы рассматриваемой проблемы. Создание благоприятных условий в части ориентации промышленных предприятий и научного сектора на совместную деятельность должно способствовать увеличению разработок и внедрения НИОКР в производство и положительному влиянию на экономическое развитие территории РФ.

Научно-технологическая кооперация, региональная экономика, промышленный и научный сектор, наука - техника - производство

Короткий адрес: https://sciup.org/147224372

IDR: 147224372 | УДК: 334.012.64:334.012.62 | DOI: 10.15838/tdi.2019.1.46.4

Текст научной статьи Научно-технологическая кооперация в России: современное состояние, проблемы и инструменты государственной поддержки

Одной из главных задач, стоящих сегодня перед промышленными предприятиями, научным сообществом и органами власти и управления, является создание в России экономики инновационного типа, опирающейся на современные достижения науки и техники, а также эффективное управление производственными процессами. В современной экономике все отчетливее проявляется тенденция к созданию взаимовыгодного сотрудничества науки и бизнеса. Данный процесс имеет объективную основу, так как в условиях интеграции и глобализации экономики промышленные предприятия должны сохранять и развивать конкурентные позиции, строя взаимоотношения с партнерами на принципах кооперации. Поэтому одним из ключевых инструментов, способствующих данной модернизации в Российской Федерации, является научно-технологическая кооперация. В связи с этим статья посвящена изучению научно-технологической кооперации в России. В работе представлено исследование сущности понятия «научно-технологическая кооперация», предпринята попытка систематизировать основные подходы к определению данной трактовки. Проведен анализ современного состояния исследований в области развития кооперации науки и бизнеса, который позволил заключить, что изучению данной проблемы отводится недостаточно внимания. Отражены методические подходы к оценке развития научно-технологической кооперации. На основании методики Межведомственного аналитического центра оценено современное состояние научнотехнологической кооперации в России. Представлено международное сравнение развития научно-технологической кооперации. Показаны масштабы ее развития в России. Проанализирована государственная поддержка проектов научно-технологической кооперации. Выявлены ключевые проблемы, ограничивающие государственное стимулирование науки и бизнеса в отношении их кооперации. Результаты, полученные в ходе исследования, вносят вклад в развитие и систематизацию теоретической и практической базы рассматриваемой проблемы. Создание благоприятных условий в части ориентации промышленных предприятий и научного сектора на совместную деятельность должно способствовать увеличению разработок и внедрения НИОКР в производство и положительному влиянию на экономическое развитие территории РФ.

Научно-технологическая кооперация, региональная экономика, промышленный и научный сектор, наука – техника – производство.

В настоящее время функционирование лю -бой национальной экономики зависит от глобализации и инновационного совершенствования, которые определяют характер развития отдельных экономик как систем с открытыми связями, осуществляющих свою деятельность в условиях влияния внешней среды.

Модель инновационного роста давно взята на вооружение во многих странах мира. Ее реализация привела к широкомасштабному освоению высокотехнологичных рынков, так как на них формируется большая часть прибыли за счет научно-технологической революции. Об этом свидетельствуют тенденции последних 10 лет (с 2006 по 2016 год), которые показывают, что объемы экспорта продукции высокотехнологичных отраслей промышленности на мировом рынке выросли в более чем 2 раза, а за период с 2012 по 2016 год в общемировом масштабе отмечается рост на 18%, где ведущими странами-лидерами в 2016 году были Китай с долей 13% (496 млрд долл. США), Германия – 11% (189 млрд долл. США), США – 10% (153 млрд долл. США). Доля России в мировых поставках промышленной продукции высоких технологий экспорта составляет 0,6% (10 млрд долл. США) [1]. Поэтому технологический фактор играет определяющую роль в обеспечении конкурентоспособности территории, создавая надежную основу для повышения производительности и долгосрочного устойчивого роста [2].

Тема о необходимости развития инновационной модели экономики в России возникла еще два десятилетия назад. Об этом заговорили научное сообщество, занимающееся вопросами экономического роста тер- ритории, и представители государственных органов власти и управления с целью создания реальной базы для становления и развития новой промышленной политики [3].

На сегодняшний день переходу России на инновационный путь развития препятствует множество внешних факторов, однако основное влияние оказывают глобальный кризис и санкции, введенные рядом зарубежных стран. Эти причины влияют на осуществление производственной деятельности в регионах и вызывают отрицательную динамику темпов промышленного роста, а также замедление развития объектов инфраструктурных отраслей, что в значительной степени ограничивает прогрессивные институциональные и технологические изменения в экономике и приводит к большему падению конкурентоспособности российской промышленности на мировых рынках, в том числе на высокотехнологичных.

Поэтому для успешного инновационного развития экономики страны необходимы разработка и реализация дополнительных мероприятий (в их числе должны быть в первую очередь экономические, организационные, правовые и т. п.) направленных на модернизацию промышленности, реализация которых поспособствует структурной перестройке экономики, изменению технологического облика территории РФ и генерации потока инноваций [4].

В связи с этим в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству РФ поставлена задача обеспечить ускорение технологического развития страны, увеличить количество организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа2.

Для достижения данной цели необходимо развивать взаимодействие науки и бизнеса, рассчитанное на долгосрочную перспективу, с целью создания, внедрения и реализации высоких технологий в производстве, что будет способствовать экономическому росту территории РФ. Одним из таких инструментов является развитие научно-технологической кооперации. Эта задача весьма актуальна как с практической, так и с научной точки зрения.

Однако изучению процессов научно-технологической кооперации уделяется недостаточное внимание в современной экономической науке. В частности, до сих пор не систематизированы подходы к сущности понятия «научно-технологическая кооперация», отсутствует единый методический подход к комплексному измерению развития кооперации науки и бизнеса в России. Это определяет актуальность и научную проблему проведенного исследования как с теоретической, так и с практической точки зрения.

С учетом изложенного целью исследования является изучение современного состояния, проблем и государственной поддержки научно-технологической кооперации в России. Цель исследования определяет необходимость решения следующих задач:

-

- изучение сущности категории «научнотехнологическая кооперация»;

-

- исследование основных методических подходов к оценке развития научно-технологической кооперации;

-

- анализ основных тенденций развития научно-технологической кооперации в РФ;

-

- изучение инструментов государственной поддержки развития научно-технологической кооперации в России;

-

- выявление проблем, препятствующих развитию научно-технологической кооперации в части ориентации на экономический рост территории РФ.

Для более глубокого понимания проблемы развития кооперации науки и бизнеса в России необходимо изучить сущность категории «научно-технологическая кооперация» (далее - НТК).

Существует немного публикаций по исследованиям развития НТК в России, в которых представляются исследования по теоретической составляющей изучаемой категории, однако их изучение позволяет проследить эволюцию ее развития и определить место среди других экономических понятий, таких как разделение труда, торговые связи и т. д.

Согласно представленным подходам к сущности понятия «научно-технологическая кооперация» можно отметить, что НТК -это многоуровневая, иерархическая система, элементы которой обусловливают друг друга (табл. 1) . Такая система обладает общим свойством - способностью обеспечивать взаимодействие науки и бизнеса в общественном производстве.

На основании теории развития НТК и представленных подходов к сущности понятия можно выделить главные факторы, влияющие на ее формирование:

-

- НТК является результатом и формой проявления отраслевого и территориального разделения труда, взаимодействия науки и производства;

-

- состояние НТК полностью зависит от территориальной расположенности соответствующих научных организаций, вузов и предприятий (в пределах одного или нескольких регионов, стран, в соседних регионах или значительно удалены друг от друга).

В современных условиях регионализации понятие НТК давно вышло за пределы нацио-

Таблица 1. Подходы к сущности понятия «научно-технологическая кооперация»

В соответствии с экономическим содержанием НТК она характеризуется совместным освоением и использованием человеческого капитала и природных ресурсов, взаимным товарообменом и обменом знаниями и технологиями между предприятиями и научным сектором регионов, миграцией рабочей и интеллектуальной силы, взаимовыгодным выполнением работ и услуг, инвестиционной деятельностью, совместным инфраструктурным развитием и т. д. [12].

Выделяются целые научные институты и школы, проводящие фундаментальные исследования в направлении развития НТК, среди которых Организация экономическо- го сотрудничества и развития (ОЭСР), Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, Межведомственный аналитический центр (МАЦ), Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт -республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) и др.

В результате рассмотрения их опыта оценки развития НТК можно выделить несколько методических подходов (табл. 2).

Наибольший интерес представляет методический подход к оценке развития НТК, применяемый МАЦ, так как он отражает влияние кооперации научного сектора и промышленных предприятий на экономический рост субъектов РФ.

Остальные исследованные подходы к оценке направлены в большей степени на выявление кадров для исследований и разработок, а также количественной составляющей экономических субъектов, участвующих в НТК.

В связи с этим мы предприняли попытку проанализировать развитие и состояние НТК в России, применив методику оценки развития НТК МАЦ.

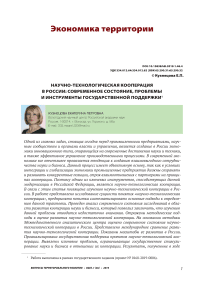

Для международных сравнений по развитию НТК было проведено ранжирование стран по уровню ее развития. Оценка проводилась по показателям внутренних затрат на исследования и разработки к ВВП и удельного веса промышленных предприятий, взаимодействующих с вузами и научными организациями в инновационной сфере, в общем числе инновационно активных фирм (табл. 3) .

Таким образом, странами с наиболее высоким уровнем НТК признаны Финляндия, США и Япония [13]. В них отмечаются высокие значения показателей, по которым оценивался уровень развития НТК.

Оценка также позволяет сделать вывод об относительно невысоких масштабах научно-технологической кооперации в России: по доле крупных инновационно активных фирм, взаимодействующих с научным сектором, и внутренних затрат на исследования и разработки к ВВП наша страна уступает индустриально развитым государствам и занимает 16 место среди анализируемых территорий.

По доле инновационно активных фирм, взаимодействующих с научными организациями и вузами с целью внедрения НИОКР в

Таблица 2. Сравнительная характеристика подходов к оценке развития НТК

|

Название организации, осуществляющей оценку развития НТК |

Критерии оценки развития НТК |

Авторский подход |

|

МАЦ |

– международное сравнение развития НТК; – масштабы развития НТК в России; – государственное стимулирование НТК; – влияние государственной научно-технологической и инновационной политики на НТК; – результативность совместной инновационной деятельности; – проблемы и препятствия развития НТК; – потребности научного сектора и бизнес-структур для развития НТК |

Комплексный подход к оценке развития НТК |

|

НИУ ВШЭ |

– количество совместных партнеров, выполняющих исследования и разработки; – удельный вес организаций, участвующих в совместных проектах, в общем числе организаций, осуществляющих технологические инновации; – затраты на исследования и разработки |

Количественный подход к оценке развития НТК |

|

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ |

– организации, выполняющие исследования и разработки; – кадры, занятые исследованиями и разработками; – материально-техническая база для проведения исследований и разработок; – международные сопоставления в области НИОКР |

Качественно-количественный подход к оценке развития НТК |

|

Cоставлено по: данные аналитических материалов МАЦ, НИУ ВШЭ, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. |

||

Таблица 3. Ранжирование стран п о уровню развития научно-технологической кооперации в 2016 году

Одной из причин отсталости РФ от среднемирового уровня является слабость поддержки экономики знаний, связанная с низкими вложениями частного капитала [14]. Так, участие частного капитала в финансировании НИОКР в странах ЕС в 2016 году достигло 60%, в США - 70%, в Китае - 77%. В России, по расчетам Института статистики Юнеско, доля вложений бизнеса в научно-исследовательские разработки составляла около 40% от общего объема финансирования [15].

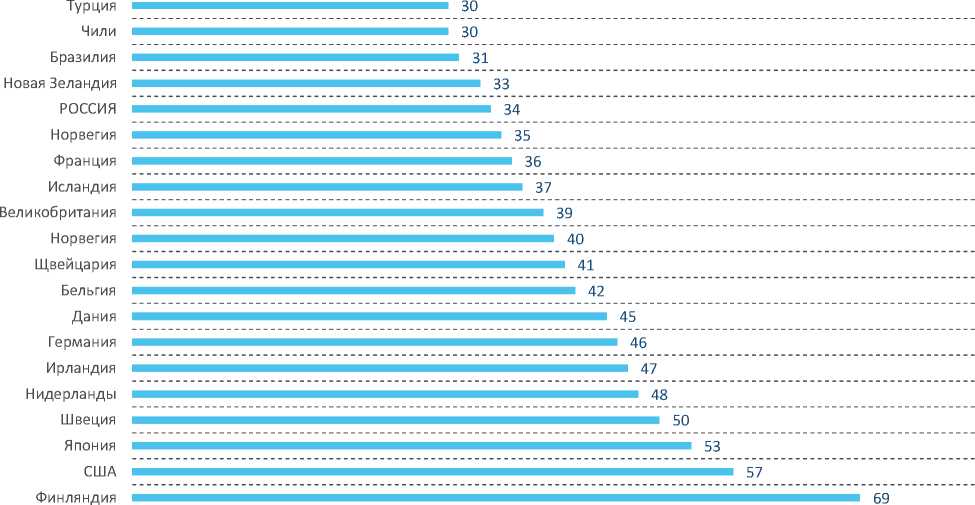

Доступные данные официальной статистики не дают однозначного ответа на вопрос, какая часть российских промышленных компаний взаимодействует с научными организациями и вузами в рамках инновационной деятельности. В то же время статистические сборники, ежегодно публикуемые НИУ ВШЭ, позволяют оценить долю таких фирм3. Так, по состоянию на 2016 год примерно половина инновационно активных промышленных предприятий пользовалась услугами каких-либо внешних контрагентов при разработке технологических инноваций; в то же время 15% таких компаний реализовывали совместные проекты НИОКР в партнерстве с научными организациями и 9% -в партнерстве с вузами (рис. 2) . При этом следует отметить тенденцию к росту удельного веса отечественных компаний, прибегающих в своей инновационной деятельности к услугам внешних партнеров, а также предприятий, сотрудничающих с вузами при проведении исследований и разработок [16].

Согласно результатам анкетного наблюдения, проведенного Межведомственным аналитическим центром (МАЦ), в котором приняли участие более 650 российских промышленных предприятий во второй половине 2016 года, 33% инновационно активных фирм взаимодействовали с научными организациями и/или вузами при осуществлении инновационной деятельности.

Однако предприятия, имевшие опыт сотрудничества с научным сектором, столкнулись с проблемой недостаточной готовности научно-технологических результатов к практическому внедрению в производство. Это связано, прежде всего, с неготовностью финансировать исследования и разработки научных организаций и вузов (отметили 46% опрошенных руководителей), устареванием основных производственных фондов, которые препятствуют внедрению инновационных НИОКР в производство (43%).

Рис. 1. Удельный вес предприятий, взаимодействовавших с научным сектором в инновационной сфере в 2016 году, в общем числе инновационно активных фирм

Составлено по: данные OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2017_9789264268821-en#page1 (дата обращения 10.10.2018).

участвующие в совместных проектах по выполнению НИОКР в партнерстве с научными организациями участвующие в совместных проектах по выполнению НИОКР в партнерстве с вузами участвующие в совместных проектах по выполнению НИОКР кооперирующие с другими организациями при разработке технологических инноваций

Рис. 2. Состояние научно-технологической кооперации в России, %

Составлено по: данные статистического сборника «Индикаторы инновационной деятельности: 2017», НИУ ВШЭ.

Также руководители предприятий указали на ряд рисков, связанных с несовершенством институциональных условий и финансовых систем, что зачастую ограничивает доступ к инвестициям и кредитным ресурсам, необходимым для осуществления проектов научно-технологической кооперации (отметили 45% опрошенных). Это негативно сказывается на внедрении НИОКР в производство с целью создания высокотехнологичной продукции, что тормозит экономическое развитие субъектов федерации.

В свою очередь, осуществление приоритетов экономического развития (устойчивый рост, модернизация экономики, уровень развития человеческого капитала) требует серьезных капиталовложений в НИОКР [17].

В связи с этим на территории РФ проводится научно-технологическая политика и государственная поддержка в области взаимодействия науки и бизнеса. Существуют различные инструменты стимулирования НТК в России, такие как льготы по налогу на прибыль в отношении расходов на НИОКР; федеральные программы, национальные проекты, Поддержка проектов создания высокотехнологичных производств, реализуемых компаниями совместно с вузами или государственными научными учреждениями (постановление № 218)4; стимулирование создания бюджетными научными и образовательными учреждениями внедренческих фирм; технологические платформы; инновационные территориальные кластеры, осуществляются мероприятия целевой государственной поддержки развития научно-технологической кооперации в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» и государственной программы РФ «Развитие науки и технологий на 2013–2020 годы» и т. д. [18] (табл. 4) .

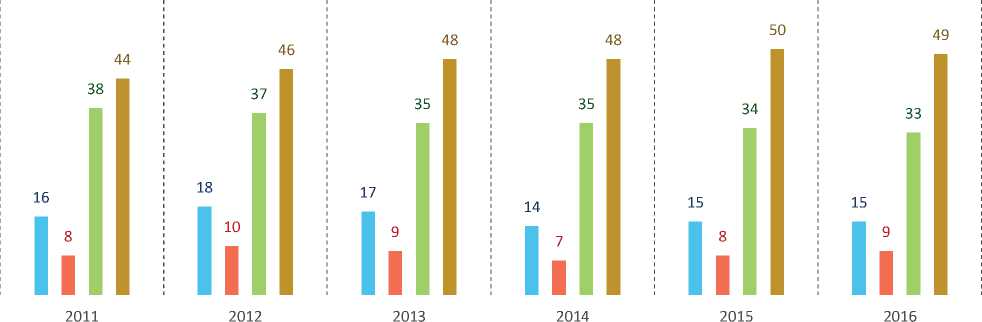

Однако государственная поддержка взаимодействия науки и бизнеса на сегодняшний день в большей степени затрагивает крупные ведущие промышленные предприятия, которые, как правило, успешно взаимодействуют друг с другом. В рамках реализуемых мер государственного стимулирования прослеживается акцент на поддержке не наиболее перспективных, а, скорее, надежных проектов. Об этом свидетельствуют данные отчетов Министерства промышленности и торговли, в которых за 2010–2017 гг. в рамках постановления 218 была осуществлена государственная поддержка реализации 309 комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, выполняемых в рамках научно-технологической кооперации, 239 российским промышленным предприятиям, 92 вузам и 7 государственным научным организациям из общего количества подавших заявку (более 3 тыс. ед.) (рис. 3) .

Для решения проблемы субъективизма оказания государственной поддержки (выделение субсидий «традиционным получателям») необходимо привлекать малый бизнес, который является гибкой, легко адаптирующейся и перестраивающейся структурой, при должной государственной поддержке способной быстро реагировать на изменения внешней среды и эффективно внедрять НИОКР.

Таким образом, заключим, что масштабы и «глубина» научно-производственной кооперации в России объективно находятся на достаточно низком уровне. Предлагаемые услуги и разработки вузов и научных организаций слабо стимулируют предприятия к инновациям. В то же время компании, взаимодействующие с исследовательским сектором, выделяются на общем фоне большей эффективностью инновационной деятельности.

Таблица 4. Применяемые инструменты государственного стимулирования научно-производственной кооперации в России

|

Название |

Тип |

Масштаб |

|

Льгота по налогу на прибыль в отношении расходов на НИОКР |

Налоговый |

Льготу применяют более 60 организаций; объем расходов, подпадающих под действие льготы, в 2017 году составил 6–9 млрд рублей |

|

Поддержка проектов создания высокотехнологичных производств, реализуемых компаниями совместно с вузами или государственными научными учреждениями (постановление № 218) |

Финансовый, кооперационный |

Реализовано (реализуется) свыше 300 проектов, годовой объем бюджетного финансирования в 2017 году – 7 млрд руб. |

|

Стимулирование создания бюджетными научными и образовательными учреждениями внедренческих фирм |

Регулятивный, налоговый |

К середине 2016 года было создано около 1,5 тыс. внедренческих фирм, из которых 99% – вузами |

|

Технологические платформы |

Кооперационный, коммуникационный, финансовый – доступ к бюджетному финансированию |

Создано порядка 35 технологических платформ, объединяющих свыше 3,5 тыс. предприятий и организаций; объем бюджетного финансирования НИОКР, проводимых под эгидой платформ, в 2015–2016 годах составил порядка 6 млрд руб. |

|

Инновационные территориальные кластеры |

Кооперационный, инфраструктурный, финансовый |

Поддерживается свыше 25 кластеров в 20 субъектах РФ, объединяющих около 900 предприятий и организаций; годовой объем финансирования из федерального бюджета в 2017 году – от 1,25 до 2,5 млрд руб. |

|

Источник: Симачев Ю.В., Кузык М.Г., Зудин Н.Н. Результаты налоговой и финансовой поддержки российских компаний: проверка на дополнительность // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. № 2 (34). С. 59–93 [19]. |

||

Центральный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

количество вузов и научных организаций количество промышленных предприятий

Рис. 3. Распределение промышленных предприятий, вузов и научных организаций, реализующих проекты научно-технологической кооперации по федеральным округам Составлено по: данные, представленные в каталоге проектов, реализуемых в рамках Постановления № 218 от 09.04.2010 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».

Уровень развития научно-производственной кооперации примерно соответствует общему уровню исследовательской и инновационной активности в российской экономике. Поэтому невозможно достичь прогресса во взаимоотношениях промышленных предприятий, вузов и научных организаций без развития генерации знаний и улучшения инновационного климата [20].

При обилии и разнообразии применяемых государством инструментов НТК достигнутые результаты являются достаточно скромными и «локальными»:

– отсутствует какой-либо заметный прогресс на уровне макропоказателей;

– круг основных бенефициаров поддержки весьма узок (не более нескольких десятков компаний, научных организаций и вузов), новые инструменты поддержки «поглощаются» традиционными получателями;

– поддержка зачастую приводит не к созданию новых, а к «докапитализации» существующих связей и партнерств;

– фактически отсутствует система комплексной оценки результативности господдержки: осуществляется лишь контроль – достаточно жесткий – целевого назначения расходования бюджетных средств, а также мониторинг отдельных показателей (выручка, экспорт, патенты, публикации др.) .

Подводя итог, стоит отметить тот факт, что настоящее исследование носит не только теоретический, но и прикладной характер. В его рамках была предпринята попытка систематизации подходов к понятию «на- учно-технологическая кооперация», способствующая раскрытию его сущности, заключающейся в совместном освоении и использовании человеческого капитала и природных ресурсов, взаимном товарообмене и обмене знаниями и технологиями между предприятиями и научным сектором. Также на основе методики Межведомственного аналитического центра оценено современное состояние научно-технологической кооперации в России и выявлены ключевые проблемы получения государственной поддержки кооперации бизнеса и научного сектора. Представленные результаты свидетельствуют о его наличии и тем самым обосновывают необходимость развития научно-технологической кооперации в России. В то же время для более глубокого изучения затронутой проблемы необходимы дополнительный анализ взаимодействия науки и бизнеса, а также зарубежного опыта, который будет проведен на дальнейших этапах исследования.

Результаты работы должны быть полезными для ученых, исследователей, занимающихся вопросами и проблемами развития научно-технологической кооперации.

Список литературы Научно-технологическая кооперация в России: современное состояние, проблемы и инструменты государственной поддержки

- Гулин К.А., Якушев Н.О., Мазилов Е.А. Активизация экономического роста в регионах РФ на основе стимулирования развития несырьевого экспорта//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 3. С. 57-70. URL: http://esc.vscc.ac.ru/article/2665/full?_lang=ru (дата обращения 28.11.2018). DOI: 10.15838/esc.2018.3.57.4

- Ленчук Е.Б. Формирование инновационной модели развития в России: работа над ошибками//Вестн. Ин-та экономики Рос. академии наук. 2018. № 1. С. 27-39.

- Научно-технологический потенциал территорий и его сравнительная оценка/К.А. Гулин //Проблемы развития территории. 2017. № 1 (87). С. 7-26.

- Галиева Г.Ф. Модель комплекса перехода российской экономики на инновационный путь развития//Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 48 (90). С. 13-19.

- Еремин А.М. Производственные связи в социальном обществе//Вопросы философии. 1966. № 7. С. 25-32.

- Хруцкий Е.А. Оптимизация хозяйственных связей и материальных запасов. М.: Экономика, 1977. 263 с.

- Абалкин Л.И. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. М.: Мысль, 1973. 263 с.

- Мхитарян Б.О. О соотношении между понятиями «производственные связи» и «производственные отношения»//Экономика Советской Украины. 1972. № 10. С. 23-27.

- Половинкина Н.В. Природа производственных связей//Вестн. Нижегород. ун-та им. Лобачевского. 2011. № 3 (1). C. 236-242.

- Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория: монография. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ТЕИС, 2002. 591 с.

- Абрамов В.А. Международное производственное кооперирование в электронной промышленности: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.14. М., 2003. 21 с.

- Сопилко Н.Ю. Развитие производственных связей России в условиях региональной интеграции//Вестн. РУДН. Сер. «Экономика». 2015. № 2. С. 14-24.

- Cohen W., Levintha D. Absorptive capacity: a new perspective on leaning and innovation. Administrative Sceince Quarterly, 2015, vol. 12, pp. 128-152.

- Кузык М.Г. Что препятствует участию университетов в создании технологий двойного назначения?//Форсайт. 2017. Т. 11. № 4. С. 84-95.

- DOI: 10.17323/2500-2597.2017.4.84.95

- Российская экономика в 2016 году. Тенденции и перспективы. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2017. 520 с.

- Кузнецова Е.П. Формирование и современное состояние научно-технологической кооперации//Социальное пространство. 2018. № 5 (17). URL: http://sa.vscc.ac.ru/article/28009/full?_lang=ru (дата обращения 09.01.2019).

- DOI: 10.15838/sa.2018.5.17.9

- Dijkman R., Sprenkels B., Peeters T. Business models for the Internet of Things. International Journal of Information Management, 2015, vol. 35, pp. 672-678.

- Кузнецова Е.П. Инфраструктура поддержки развития производственной кооперации//Вектор экономики. 2018. № 8. URL: http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/8/regionaleconomy/Kuznetsova.pdf

- Симачев Ю.В., Кузык М.Г., Зудин Н.Н. Результаты налоговой и финансовой поддержки российских компаний: проверка на дополнительность//Журн. Новой экон. ассоц. 2017. № 2 (34). С. 59-93.

- Tether B., Tajar A. The organizational-cooperation mode of innovation and its prominence amongst European service firms. Research Policy, 2008, vol. 37, pp. 720-739.