Назад к Островскому: «Эйфория» И. Вырыпаева как опыт исследования пространства трагедии

Автор: Долженко Татьяна Евгеньевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Литературоведение

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В драматургии и сценарном искусстве Ивана Вырыпаева осмысляется возможность существования на современной сцене и экране жанра трагедии. Фильм «Эйфория» (2006), снятый драматургом по собственному сценарию, представляет собой своеобразный теоретико-художественный эксперимент, попытку отразить сквозь призму «чистого» жанра современную театральную и кинематографическую действительность. В статье анализируются возможности киноязыка, позволяющие показать многоплановый символический уровень текста и его реминисцентный план, а также выясняется, к какому эффекту приводит сочетание театральности и языка кино.

Современный русский кинематограф, русский театр, сценарная драматургия, жанр трагедии, интермедиальность, театральность

Короткий адрес: https://sciup.org/148183342

IDR: 148183342 | УДК: 821.161.1.09 | DOI: 10.18101/1994-0866-2016-2-168-176

Текст научной статьи Назад к Островскому: «Эйфория» И. Вырыпаева как опыт исследования пространства трагедии

Драматургия Ивана Вырыпаева представляет собой одно из наиболее ярких и значимых явлений современного русского театра. Будучи вписанным в контекст так называемой новой «новой драмы», его творчество по своему характеру экспериментально, но вместе с тем в нем можно проследить определенную связь с традицией русского классического театра. Сказанное касается и сценарной драматургии автора. В этом отношении наиболее интересен вырыпаевский сценарий к фильму «Эйфория» [2]. Картина вышла на экраны в 2006 г. и вызвала самые противоречивые отклики. Кинокритика встретила фильм Вырыпаева неоднозначно: «Эйфория» не столько негативно оценивалась, сколько вызывала недоумение. Даже во многих положительных отзывах прочитывалось сомнение в том, с каких позиций возможна адекватная интерпретация вырыпаевской работы [9], которую одновременно упрекали и в претенциозности, и в клишированности. Основной недостаток «Эйфории», по мнению большинства кинокритиков, заключался в излишней театральности этой картины.

Здесь стоит оговориться, что в данной статье «Эйфория» в первую очередь будет рассматриваться как явление сценарной драматургии. Хотя в литературоведении в целом не принято рассматривать сценарную форму с тех же позиций, с которых оно подходит к традиционным пьесам. В книге «Драма как род литературы» В. Е. Хализев разграничивает драму как таковую и сценарий. Под сценарием исследователь понимает некую переходную форму от текста пьесы к непосредственному театральному или кинематографическому действию: «Сценарий ― это предзрелищная и «предэстетиче-ская» форма, в полной мере, одако, подчиняющаяся законам художествен- ности» [10, с. 50]. Однако сценарий «Эйфории», как нам кажется, заслуживает внимания именно как литературный текст.

Безусловно, невозможно говорить о сценарии в отрыве от фильма, и тем не менее, подходя к этой работе Вырыпаева с литературоведческой точки зрения, мы анализируем непосредственно текст, а не киноленту. Такой подход во многом соответствует логике самого Вырыпаева: он не отделяет «Эйфорию» от своего остального творчества, принадлежащего именно к миру театральной драматургии. Автор склонен видеть в своей картине прежде всего явление театральное и лишь затем кинематографическое. Им не раз отмечено, что, будучи театральным режиссером и драматургом, он в своем дебютном сценарии не мог не ориентироваться на язык и приемы театра. Более того, Вырыпаев охарактеризовал «Эйфорию» как « театральную работу в рамках кинополотна» [1]. По словам драматурга, обращение к формату кинематографа при реализации его замысла было продиктовано наличием в «Эйфории» важного символического уровня, который в полной мере можно было воплотить только на экране. Таким образом, картина представляет собой своеобразный эксперимент на стыке двух видов искусств. Как было отмечено в критике, Вырыпаев выстраивает в «Эйфории» оппозицию «театр ― степь» [9].

Вместе с тем «Эйфория» интересна не только с точки зрения интермеди-альности, но и как эксперимент в жанровом отношении. Во многих критических отзывах, посвященных «Эйфории», было отмечено, что эта работа определенным образом апеллирует к структуре и характерным элементам жанра трагедии [11]. О связи «Эйфории» с трагедией заходит речь и в книге М. Липовецкого и Б. Боймерс, где картина охарактеризована как «мечта о трагедии» [4, с. 357]. В интервью «Российской газете» Вырыпаев говорил о том, что в «Эйфории» он предпринимает попытку возобновить разговор о проблеме жанра трагедии в контексте русского театра. Сценарий к фильму следует рассматривать как современный опыт по «исследованию пространства трагедии»: «Мы пытались применить закон трагедии к нынешней жизни. Не имитировать его, не пытаться воссоздать то, что воссоздать невозможно, а исследовать» [8].

Важно отметить то, что «Эйфория» ― это не трансформация жанра в постмодернистском ключе или же, наоборот, попытка написать трагедию всерьез. Вырыпаев сам изначально осознавал, что создать настоящую трагедию в условиях современной действительности невозможно по той причине, что трагедия предполагает особенный тип мировоззрения. Трагедия строится на столкновении личности и надличных сил [3, с. 154–155]. Вступая в конфликт с этими силами, герой трагедии попадает в ситуацию сложного, почти невозможного выбора. Жанр трагедии может в чистом виде существовать только при определенных социокультурных условиях: необходим высокий уровень самосознания индивидуальной личности и вместе с тем ее мировоззрение во многом строится на вере в сакральное.

По словам Вырыпаева, «конфликт высокой трагедии между человеком и роком сегодня невозможен, поскольку нет подлинного религиозного сознания» [5]. Однако его отсутствие не означает, что нельзя создать определенные условия, при которых удастся хотя бы на мгновение соприкоснуться с ускользающим ощущением сакрального. Именно в этом, на наш взгляд, заключен смысл вырыпаевского «исследования пространства трагедии»: автор исследует в «Эйфории» не столько саму трагедию как специфический жанр, сколько сферу сакрального. Трагедия в данном случае выступает как эвфемизм той центральной категории, которая проходит через все творчество Вырыпаева, начиная с пьесы «Кислород».

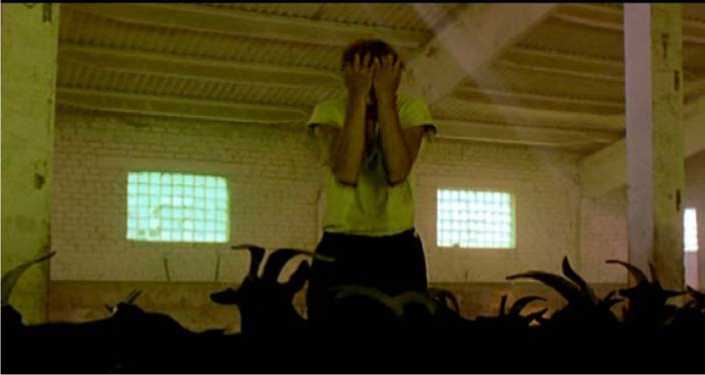

При написании сценария драматург ввел отсылки к греческой трагедии, которые образуют визуальный символический уровень картины (например, образ козлиного стада); мотив ничем не контролируемой страсти, приводящей героев к гибели, вызывает в сознании зрителя и читателя ассоциации с шекспировским театром. Однако основным ориентиром для Вырыпаева, на наш взгляд, послужила пьеса А. Н. Островского «Гроза». В литературоведении существует традиция, рассматривающая эту пьесу XIX в. как опыт написания трагедии на основе бытового материала [3, с. 39]. По мнению исследователя жанра трагедии Т. Гармаш, «Гроза», по сути, единственная истинная трагедия в русской литературе [3, с. 160].

Вырыпаев не раз признавался, что считает Островского главным для себя драматургом. В «Эйфории» он в определенной степени следует за Островским, что во многом проявляется в характере конфликта. Как и в «Грозе», в основе сюжета «Эйфории» лежит ситуация любовного треугольника и на первый план выступает бытовой конфликт. Однако уже с самого начала за семейным конфликтом начинает проступать конфликт иного рода. Происходит это за счет того же приема, что использовал классик: Вырыпаев вводит в свой сценарий символический, библейский план. Так, сценарий открывается эпиграфом, отсылающим к известной притче: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» (Деяния, гл. 22). Сюжет этой притчи повествует о еврейском юноше, который одобрительно относился к гонениям и казням ранних христиан. Но после случившегося видения Савл обрел настоящую веру и принял христианство под именем Павла. Безусловно, Вырыпаев соотносит своего главного героя, которого зовут Павел, с библейским образом: подобно Савлу, он обретает свою Веру (имя героини).

Рис. 2

В первой ремарке сценария говорится, что Вера живет « внутри Господа Бога по имени Дон» [2]. Вера у Вырыпаева, одной стороны, изображена как обычная земная женщина, однако в то же самое время она воплощает собой некую неотъемлемую часть огромного божественного организма донской природы. Действие сценария разворачивается внутри божественного пространства: Дон ― это не просто река, а вездесущий Бог. Вырыпаевская героиня символизирует сакральную составляющую бытия, поэтому не случаен выбор ее имени. Чувство, обрушившееся на героев так внезапно, ― это одновременно и божественный подарок, и наказание. Подобно Катерине Островского, вырыпаевские герои не до конца осознают, что с ними происходит. Чувство Павла и Веры носит бессознательный характер. Показателен в этом смысле первый разговор между Верой и Павлом, когда герой, еще только смутно почувствовав свою страсть к ней, неожиданно приезжает к ее дому. Павел сам не понимает, для чего он совершает этот поступок. Во время спора с другом, который пытается отговорить Павла от этой затеи, герой отвечает: «От меня-то уже все равно ничего не зависит!» [2].

Встретив Веру на краю обрыва, Павел несколько раз повторяет вопросы: «И чё делать-то?», «Я сам не понимаю, чё происходит. Ты не знаешь?» , и каждый раз получает один и тот же Верин ответ: «Я не знаю».

Ни Павел, ни Вера не в состоянии постичь смысл того чувства, которое внезапно охватывает их, они ошеломлены его силой. Именно за счет этого создается ощущение трагичности происходящего: страсть резко вторгается в их привычную жизнь извне, как некая иррациональная сила. По словам драматурга, в своей работе он пытался решить вопрос о том, «насколько важна и необходима человеку культура как основа не только сознания, но и эмоций, чувствований». Герои Вырыпаева неизбежно погибают, потому что любовь оказывается больше их самих, она несовместима с их сознанием и укладом жизни: «На них обрушилось божественное чувство, но, как примитивные создания, они не способны эту громаду чувств принять-переварить» [6].

О трагедии можно говорить, когда в пьесе имеет место неразрешимый конфликт, разворачивающийся в душе главного героя. Так, Катерина у Островского гибнет не из-за внешнего гнета о стороны свекрови. Как пишет А. И. Журавлева, любовь Катерины ― это своего рода проявление просыпающегося в ней чувства личности [4, c. 45], ее трагедия ― это трагедия человека, который неожиданно для себя начинает ощущать себя индивидуальностью, но одновременно с пробуждением чувства личности он переживает процесс отпадения от сакрального. В этом суть внутреннего конфликта героини Островского: индивидуальное чувство любви оказывается несовместимым с ее подлинным религиозным чувством. Вырыпаев в «Эйфории» создает «трагедию наоборот» — для его героев приобщение к сакральному оказывается невозможным, хотя из него соткан весь окружающий их мир, но они слепы и совсем не замечают этого. Несмотря на то, что надличные силы, которые в «Эйфории» воплощены в образе Дона и обрушившейся на героев любви, буквально врываются в жизнь Павла и Веры, герои не способны принять его именно по причине отсутствия личного самосознания. Величие их чувства заключается в том, что оно может стать ключом к постижению сакрального, однако трагедия проистекает от невозможности осознания высшей сущности происходящего ― ни Вера, ни Павел так и не смогли увидеть за этим чувством нечто большее, чем страсть. Возможность любви в высшем смысле этого слова для Павла и Веры оборачивается не созидающим и благодатным чувством, а «выхолощенной эйфорией» [1].

Вырыпаев максимально мифологизирует пространство текста. Здесь каждая деталь и предмет имеют символическое значение. При этом драматург не боится использовать расхожие образы-символы, такие как река, лодка, сухое дерево, символика красного и белого цвета одежды и т. п., за что многие критики упрекали его в лубочности. Однако думается, что драматург намеренно «обнажает прием» для того, чтобы у зрителя возникло двойственное ощущение одновременно реальности и нереальности пространства и происходящих событий. Действия героев, их отрывочная, часто бессвязная и примитивная речь, состоящая в основном из невнятных междометий, делают их похожими скорее на первобытных людей, чем на людей современности. Вырыпаев не боится использовать сниженную и даже обсценную лексику, которая для драматурга не самоцель и не социальный маркер, а отражение примитивного сознания героев. Автор стремится показать, как с помощью своего странного и примитивного языка ― другого языка у них просто нет ― они пытаются осмыслить и выразить свое чувство. Вместе с тем грубый, неразвитый язык героев и их примитивный быт вступают в кон- фликт с описаниями природы Дона (в фильме к этому добавляется аудио- и визуальный ряд). Именно так Вырыпаеву удается воплотить конфликт божественной красоты окружающего мира и отсутствие духовного начала в человеке.

Организация пространства и пейзаж в «Эйфории» тоже заставляют вспомнить «Грозу» Островского. В обоих произведениях пейзаж призван очертить особый топос, являющий собой целый мир, живущий по своим законам. В центре образной системы «Грозы» находится образ Волги. Он неразрывно связан с фигурой Катерины. Высокий обрывистый берег, на котором расположен город Калинов, картины волжской дали, Катерина, стоящая на краю обрыва, вводят в пьесу мотив полета, ничем не ограниченной воли, беспредельности. В знаменитом монологе Катерины, где она сравнивает себя с птицей, звучит тема естественной и свободной жизни, не скованной никакими запретами и догмами. Тот же мотив птичьего полета и воли сопровождает главную героиню Вырыпаева. Веру мы впервые видим стоящей на краю утеса над Доном: «С высоты птичьего полета над рекой — утес. На краю утеса маленькая фигурка Веры в красном платье. Вера смотрит куда-то вдаль» [2].

Рис. 3

Сцена с Верой на утесе повторяется в сценарии дважды. В самом начале мы видим ее фигуру в красном платье издалека («маленькая фигурка Веры») ― она вписана в природу, как будто бы растворена в ней. В следующем эпизоде взгляд движется вдоль русла Дона, и мы постепенно приближаемся к тому самому утесу, где стоит Вера. В ремарках сценария ощущение полета создается при помощи многократных повторов глагола «лететь»: «Извивается лентой мутной воды Дон. Мы поднимаемся вверх по Дону, с большой скоростью летим почти над самой водой. Огибаем крутые повороты, песчаные косы сменяют лесные берега, летим над Доном, обгоняя рыбацкие моторки, то справа, то слева по берегу возникают и остаются позади маленькие хутора. Летим над мутной водой, видим водоросли, видим купающихся баб и мужиков, пролетаем над ними, летим вверх по реке, впереди еще один крутой поворот, за ним утес. На краю утеса стоит Вера. И теперь мы видим ее красивое лицо прямо перед собой» [2].

Очевидная отсылка к тексту пьесы Островского содержится и в одном из центральных эпизодов «Эйфории», когда Вера и Павел, побывав в городской больнице и узнав, что Верину дочку Машу уже осмотрел врач, возвращаются обратно. Они идут пешком по степи, когда внезапно начинается гроза: «Черные тучи закрыли солнце. Донская степь окрасилась в серые тона. Дует сильный ветер. Степь делается похожей на море: ветер гонит свои волны по траве. По степи, среди травяных волн, идут Павел и Вера. Их разорванная одежда, словно листки объявлений на фонарных столбах, развевается на ветру. Где-то в небе сверкнула молния. Вера остановилась, закрыла лицо руками, замерла. Павел смотрит на Веру. Гремит гром, Вера, не убирая рук от лица, садится на корточки. Павел подходит к Вере, становится около нее на колени.

ПАВЕЛ. Ты чё, грома боишься?

Вера убирает руки от лица и смотрит на Павла.

ВЕРА. Нет.

ПАВЕЛ. А чё тогда?

ВЕРА. Мне страшно.

Начинается сильный дождь.

ПАВЕЛ. Страшно из-за грозы?

ВЕРА. Нет, из-за себя.

Павел и Вера сидят рядом на корточках, их заливает мощный ливень» [2].

Вера произносит почти те же самые слова, что и Катерина в разговоре с Варварой в последнем явлении первого действия [7, т. 2, с. 224–225]: и Катерину, и Веру пугает не столько гроза, сколько их собственные неясные чувства и переживания. Им обеим страшно из-за того, что они не могут понять себя, никуда не могут убежать от того, что происходит в их душе помимо их собственной воли.

Мотив беспредельности и ничем не ограниченной свободы у Вырыпаева усиливается за счет того, что действие происходит в бескрайней донской степи. Дома героев не огорожены заборами и границами города, как в «Грозе». Герои оказываются непосредственно перед лицом природной стихии, которая проникает в них, оборачиваясь страстью. Символичен финал фильма: стихия страсти, не найдя выхода, порождает насилие. Смерть героев позволяет этой энергии страсти вновь слиться с природой, с божественным началом. Гибель Павла и Веры изображена как своего рода священная жертва богу Дону, который невозмутимо принимает ее. Слияние с божественным в «Эйфории» происходит через смерть. Не случайно М. Липовецкий говорит о том, что «Эйфория» обретает черты ритуала, который позволяет прикоснуться к сакральному: «Неразрывная часть любви и насилия, катастрофы и красоты, счастья и крови ― вот то сакральное, которое присутствует в "Эйфории"» [5, с. 361].

Таким образом, несмотря на предельную простоту сюжета, «Эйфория» представляет собой сложный эксперимент по осмыслению театральной и кинематографической действительности через призму «чистого жанра». Об- ращение к жанру трагедии, а также к внутренним рычагам, которые движут драматургией Островского, ― это своего рода попытка современного автора нащупать возможные пути к преодолению кризиса личности, который характеризует современную действительность.

Список литературы Назад к Островскому: «Эйфория» И. Вырыпаева как опыт исследования пространства трагедии

- Вырыпаев И. Не улетать//Русский пионер. -2014. -№ 50 . -URL: http://ruspioner.ru/cool/m/single/4453 (дата обращения: 10.02.16).

- Вырыпаев И. Эйфория. Сценарий//Искусство кино. -2005. -№ 3 . -URL: http://kinoart.ru/archive/2005/03/n3-article19 (дата обращения: 10.02.16).

- Гармаш Т. В поисках утраченной трагедии//Современная драматургия. -1990. -№ 3. -C. 154-160.

- Журавлева А. И., Макеев М. С. Александр Николаевич Островский. В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. -М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1997. -376 с.

- Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «новой драмы». -М.: Новое литературное обозрение, 2012. -376 с.

- Новая газета . -2006. -№ 66. -URL: http://www. novayagazeta.ru/arts/29971.html (дата обращения: 10.02.16).

- Островский А. Н. Полн. собр. соч.: в 12 т. -М.: Искусство, 1974.

- Российская газета . -2006. -Федеральный выпуск № 4166. -URL: http://www.rg.ru/printable/2006/09/08/eiforia.html (дата обращения: 10.02.16).

- Манцов И. Страшно; Плахов А. Жертва для главного; Сеансу отвечают: Эйфория //Сеанс. -2006. -№ 29-30. -URL: http://seance.ru/n/29-30/(дата обращения: 10.02.16).

- Хализев В. Е. Драма как род литературы. -М.: Изд-во МГУ, 1986. -260 с.

- Цыркун Н. Тавромахия. «Эйфория». Режиссер Иван Вырыпаев//Искусство кино. -2006. -№ 8.

- URL: http://kinoart.ru/archive/2006/08/n8-article3 (дата обращения: 10.02.16).