Неблагоприятное ремоделирование левого желудочка и сывороточный уровень матриксных металлопротеиназ, маркеров миокардиальной дисфункции и субклинического воспаления у пациентов с острым первичным передним инфарктом миокарда с подъемом сегмента st

Автор: Керчева Мария Анатольевна, Рябова Тамара Ростиславовна, Гусакова Анна Михайловна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.32, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: оценка динамики уровня матриксных металлопротеиназ (ММП-2, 3, 9), ST2, NTproBNP, IL1β, hCRP в сыворотке крови и ее влияния на структурно-функциональную перестройку миокарда в ранние и отдаленные сроки у пациентов с острым первичным передним инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST (спST). В исследование включен 21 пациент (средний возраст - 60,5±7,4 лет). Экстренная реперфузионная терапия проведена у всех пациентов, у трети - в течение первых 3 ч. Эхокардиографию, включая 2D speckle tracking режим (ste), проводили на 3-и (T2), 7-е (T3), 14-е сутки (T4) и через 6 мес. после острого ИМ (Т5; “Vivid E9”, GE Healthcare). Содержание в сыворотке крови ММП-2, 3, 9, ST2, IL1β, hCRP, NTproBNP методом количественного твердофазного иммуноферментного анализа определяли в те же временные точки, а также в первые сутки (Т1). Затем пациентов поделили на 2 группы: с повышенной концентрацией ST2 в Т1 (>35 нг/мл) - ST2>N и нормальной (

Матриксные металлопротеиназы, инфаркт миокарда, неблагоприятное ремоделирование левого желудочка

Короткий адрес: https://sciup.org/14920171

IDR: 14920171 | УДК: 616.127-005.8-06

Текст научной статьи Неблагоприятное ремоделирование левого желудочка и сывороточный уровень матриксных металлопротеиназ, маркеров миокардиальной дисфункции и субклинического воспаления у пациентов с острым первичным передним инфарктом миокарда с подъемом сегмента st

В условиях современной фармакоинвазивной терапии острого ИМ проблема развития неблагоприятного постинфарктного ремоделирования левого желудочка (ЛЖР) не теряет своей актуальности. Изменение нарушения обмена соединительной ткани в ответ на ИМ и последующее асептическое воспаление рассматривается как одна из парадигм развития структурно-функциональной перестройки сердца после ИМ. Поиск наиболее чувствительных, доступных и специфичных биологических маркеров развития ЛЖР вызывает большой интерес [1–5]. Комплексная оценка ранней и поздней динамики маркеров, ее связь с изменениями клинико-инструментальных показателей (развитием неблагоприятного ЛЖР и систолической дисфункции) даст наибольшую пользу для клинической практики. Известно, что у пациентов после ИМ с сердечной недостаточностью объемы ЛЖ и фракция выброса (ФВ), а также 2D глобальная продольная деформация (GLS) обладают высокой прогностической ценностью в отношении развития неблагоприятных сердечнососудистых событий [6–8]. Изучение динамики маркеров, временных рамок ее изменения, связи с развитием неблагоприятного ЛЖР будут применимы в рискометрии, определении сроков фармакоингибирования маркеров.

Цель исследования: оценить динамику уровня ММП (ММП-2, 3, 9), ST2, NTproBNP, IL1 β , hCRP в сыворотке крови и ее влияние на структурно-функциональную перестройку миокарда в ранние и отдаленные сроки у пациентов с острым первичным передним ИМспST.

Материал и методы

В исследование включен 21 пациент с острым первичным передним Q-ИМспST, поступившие в палату интенсивной терапии в течение первых 24 ч от начала за-

Таблица 1

Клинико-анамнестические данные исследуемых больных болевания. Коронаровентрикулография была проведена всем пациентам в течение первых суток от начала заболевания. Исследование зарегистрировано в базе ClinicalTrials.gov, идентификационный номер NCT02562651. Критерии исключения: возраст >75 лет, неудовлетворительная визуализация сердца, острая недостаточность ЛЖ III–IV функциональный класс (ФК) по T. Killip, синусовая брадикардия, наличие постоянной формы фибрилляции предсердий, клапанных пороков сердца, декомпенсация хронической сердечной недостаточности (ХСН) (III–IV ФК по NYHA), тяжелая сопутствующая патология. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом. Все пациенты подписывали информированное согласие на участие. Основные клинико-анамнестические данные представлены в таблице 1. Среди ранних осложнений наиболее часто встречались острая сердечная недостаточность (ОСН) – 61%, нарушения ритма сердца (НРС) – 38% случаев, среди поздних – ХСН ФК I – 80% и НРС – 19%.

Эхокардиографию, включая 2D ste, проводили на 3-и (T2), 7-е (T3), 14-е сутки (T4) и через 6 мес. после острого ИМ (Т5; “Vivid E9”, GE Healthcare), данные обрабатывали в off-linе режиме [8–11].

У всех пациентов при поступлении в стационар (Т1) на 3-и (Т2), 7-е (Т3) и 14-е (Т4) сутки, а также через 6 мес. (Т5) от начала заболевания определяли содержание в сыворотке крови ММП-2, 3, 9, ST2, IL1 β , hCRP, NTproBNP методом количественного твердофазного иммунофермент-ного анализа. Затем пациентов поделили на 2 группы: с повышенной концентрацией ST2 на 1-е сутки (>35 нг/ мл) – ST2>N и нормальной (<35 нг/мл) – ST2 N [12].

Анализ данных проводили при помощи пакета программ STATISTICA 10. Результаты представлены в виде среднего арифметического и среднеквадратичного отклонения – M±SD. Критический уровень значимости

|

Показатели |

M±SD, n,% |

|

Возраст (лет) Факторы риска ИБС: мужской пол / курение / ожирение / АГ / СД 2 типа / дислипидемия Предынфарктная стенокардия 1, 2-сосудистое поражение коронарных артерий Тромболизиз+ ЧКВ / первичное ЧКВ / отсроченное ЧКВ Время реперфузии, часы / первые 3 ч Полная реваскуляризация ОСН при поступлении (ФК по T. Killip – I, II, III) Лечение в госпитальном периоде (к 14-м суткам) аспирин+клопидогрель / аспирин+тикагрелор и-АПФ / β-аб / сартаны / антагонисты кальция / диуретики / статины Показатели ЭхоКГ, 2D ste КДО ЛЖ, мл / дельта КДО (3 сутки–6 мес.),% КСО ЛЖ, мл / дельта КСО (3 сутки–6 мес.),% ФВ ЛЖ,% / дельта ФВ (3 сутки–6 мес.),% 2D GLS,% / дельта 2D GLS (3 сутки–6 мес.),% |

60,5±7,4 17(77%) / 12 (54%) / 8 (36%) / 15 (68%) / 15 (71%) / 7 (32%) 8 (36%) 19 (91%) / 2 (9%) 10 (45%) / 7 (32%) / 4 (23%) 5,1±3,6 / 7 (33%) 16 (72%) 20 (96%) / 0 / 1 (4%) 16 (76%) / 5 (24%) 8 (38%) / 20 (95%) / 1 (5%) / 1 (5%) / 1 (5%) / 19 (90%) 104,2±27,5 / 15,3±26,5 49,2±15,8 / 19,3±41,7 52,7±9,4 / 4,4±22,6 –10,7±3,5 / 11,8±27 |

Примечание: АГ – артериальная гипертония, ИБС – ишемическая болезнь сердца, КДО – конечный диастолический объем, КСО – конечный систолический объем, ЛЖ – левый желудочек, СД – сахарный диабет, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, 2D ste – speckle tracking echocardiography, GLS – global longitudinal strain.

р<0,05. Для анализа данных в случае нормального распределения использовали t-тест Стьюдента с поправкой Бонферрони, при ненормальном – критерий Фридмана. Для исследования зависимостей между переменными использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. С помощью множественной регрессионной модели оценивали информативную значимость изучаемых маркеров в оценке развития неблагоприятного ЛЖР [13].

Результаты

Динамика исследуемых маркеров носила разнонаправленный характер (табл. 2). Среди ММП выявлено снижение ММП-9, в то время как ММП-3 показала повышение к Т5, динамика же ММП-2 в среднем по группе отсутствовала. Стоит отметить, что уровень ММП-9 снизился уже к Т3 (p<0,05) и продолжал снижаться до Т5 (р<0,05). Уровень ММП-3, напротив, увеличился к Т3 (p<0,05) и продолжал расти до Т5 (p<0,05), став в 2,5 раза выше, чем при поступлении (p<0,05). Однако с Т3 до Т4 динамика этих маркеров отсутствовала. Повышенный уровень hCRP снижался к Т4 (p<0,05) в 2 раза и нормализовался к Т5. NTproBNP снижался с Т1 к Т5 (p<0,05), будучи на всех этапах исследования в среднем выше нормы, как и IL1β, снижающийся к Т4 (p<0,05). Показатель ST2 в Т1 был выше нормы в 3 раза, но уже к Т2 выявлено его снижение (p<0,05), а у 50% пациентов – нормализация. Однако в Т5 у 15% пациентов показатель был повышен. Интересным представляется отсутствие динамики показателей ST2, ММП-9 с Т3 до Т5; динамика в этот период выявлена только у NTproBNP и hCRP, ММП-3.

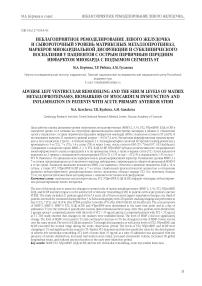

После деления пациентов на 2 группы относительно величины ST2 в Т1 выявлено, что по клинико-анамнестическим данным группы не различались. В группе ST2 N нарушение систолической функции ЛЖ в ранний постинфарктный период менее выражено, на что указывает меньший показатель КСО и больший ФВ ЛЖ в Т4, а также меньшая величина индекса нарушения локальной сократимости (ИНЛС) в Т3 и 2D GLS в Т2–4 (рис. 1). Взаимосвязь всего ряда маркеров с клинико-анамнестическими

Таблица 2

Динамика ММП-2, 3, 9, NTproBNP, hCRP, ST2, IL1β по суткам

|

Маркеры |

Т1 |

Т2 |

Т3 |

Т4 |

Т5 |

Дельта Т1–Т5,% |

Дельта Т1–Т4,% |

|

ММП-2, нг/мл |

224,9±84,1 |

190,6±63,9 |

224,5±90,1 |

233,3±70,3 |

262,9±96,3 |

30,7±46,1 |

22,8±63,9 |

|

ММП-3, нг/мл |

14,2±14,4 |

29,4±20,4 |

19,9±14,9* |

22±21,8# |

23,3±8,7γ δ |

150,3±154,6 |

64,7±68,5 |

|

ММП-9, нг/мл |

905,9±772,4 |

749,6±648 |

538±520,6* |

469,7±621,9 |

365,5±449,4γ ν |

–61,3±60,9 |

–78,5±76,2 |

|

NTproBNP, пг/мл |

456,8±359,3 |

502,2±286,4 |

419,8±377,1 |

344,1±254,8 |

198,8±139,5γ μ |

–23,1±82,3 |

–19,04±117,1 |

|

ST2, нг/мл |

90,5±83 |

46,3±35,4§ |

30±11,3*∞ |

28,7±7,8# ι |

28,7±8,8γ |

–45,9±29 |

–49,6±25,4 |

|

IL1в, пг/мл |

1,2±0,4 |

1±0,3 |

1,1±0,7 |

0,9±0,4ι |

0,9±0,7 |

–11±60,8 |

–18,8±37,2 |

|

hCRP, мг/л |

7,1±3,7 |

9,9±2 |

7,6±3,2 |

4,7±3 × |

3,4±2,8ц v ° |

–9,9±121 |

–83,3±155,6 |

Примечание: *– p<0,05 – значимость различий между T1 и T3, #– p<0,05 – между T1 и T4, γ – p<0,05 – между T1 и T5; δ – p<0,05 – между T4 и T5, ι – p<0,05 – между T2 и T4, ∞ – p<0,05 – между T2 и T3, §– p<0,05 – между T1 и T2, μ – p<0, 05 – между T3 и T5, ν – p<0,05 – между T2 и T5, X — p<0,05 — между T2 и T4, ° — p<0,05 — между T3 и T4.

-Основной

ОВНОМ

GLS, %

'вносновно новно

ОсноА) бровной

ЮсновнУт0^

Основном

К ДО, мп

ST2>N2

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основном

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

-Основной

Основной

Основной OCHOBHOJ

\ Основной Основной ОСНОВНОН^^/ щщс^ Основная Основой Осн^^ной

_ \ . Л<-йЬ|£)Я#рВНОЙ

Основной UC^OBHCW

Основной / сновкой

\ ФВ, %

Рис. 1. Динамика показателей стандартной и 2D st эхокардиографии в группах ST2>N, ST2 N. *– p<0,05, значимость различий между T3 и T4, #– p<0,05 – между T4 и T5; красным цветом обведено различие между группами, р<0,05

|

Основной |

Основной |

Основной Основной |

|

|

• |

|||

|

Основной |

|||

|

Основной |

^-о— |

||

|

Основном |

КСО.мл нОсновной |

||

|

- . Основн Основном 1 |

|||

50=

Рис. 2. Корреляция маркеров и клинико-инструментальных данных. Синими стрелками обозначена обратная связь (p<0,05, r>0,7), красными – прямая связь (p<0,05, r>0,7)

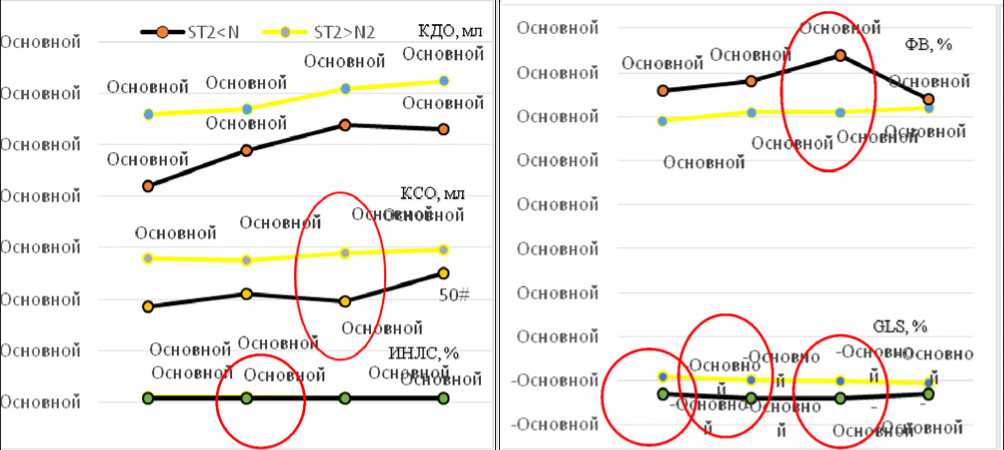

данными и показателями ультразвуковой диагностики сердца показаны на рисунке 2.

Среди показателей ММП выявлена корреляция только между уровнем ММП-9 и КСО ЛЖ, КДО ЛЖ в Т5 (r=0,81; r=0,77; p<0,05 соответственно). Уровень ST2 имел прямую корреляцию с ИНЛС в T2 (r=0,75; p<0,05).

Для множественной регрессионной модели были взяты в учет время реперфузии, ФВ ЛЖ, 2D GLS, а также новые возможные маркеры развития неблагоприятного ЛЖР – ММП-9, ST2. По результатам анализа выявлено наличие взаимосвязи ЛЖР с временем реперфузии (р=0,014) и уровнем ST2 в Т2 (р=0,03).

Обсуждение

Проблема развития неблагоприятного ЛЖР после ИМ изучается уже в течение 30 лет, однако наиболее освещена структура изменения гемодинамики и топографии ЛЖ согласно данным инструментальных методов. В последнее время произошло смещение акцента на изучение структурно-функциональной перестройки сердца на клеточно-молекулярном уровне в ответ на ИМ. Комплексный анализ динамики маркеров деградации соединительной ткани, маркеров воспаления и гемодинамического стресса и их связь с развитием неблагоприятного ЛЖР способствуют нахождению специфичного, наиболее доступного маркера развития ЛЖР.

Наличие разнонаправленной динамики среди маркеров деградации соединительной ткани – ММП – указывает на разные точки их приложения, что требует дальнейшего изучения [5, 15]. Повышение уровня ММП-3 в ранний постинфарктный период сопоставимо с результатами других исследователей, в отличие от отсутствия динамики ММП-2. Однако отмечена вовлеченность маркера в процесс формирования раннего ЛЖР, о чем говорит наличие корреляции ММП-2 с 2D GLS в ранние сро- ки ИМ [15]. Связь между уровнем ММП-2 и наличием предынфарктной стенокардии, риском развития повторного ИМ указывает на возможность использования ММП-2 в качестве маркера нестабильности атеросклеротической бляшки (АСБ). Наибольшую роль в дестабилизации АСБ играет ММП-9, отмечена ее высокая экспрессия у пациентов с острым коронарным синдромом, в том числе и в первые сутки, что подтверждается нашими данными. Однако сроки повышения и динамика маркера в нашей выборке отлична от существующих данных [15, 16]. Существующая связь неблагоприятного ЛЖР и уровня ММП-9 в Т5 указывает на его вовлеченность в деградацию соединительнотканного матрикса после развития острого ИМ, ведущую к истончению и растяжению инфарктной зоны, экспансии инфаркта, прогрессирующей дилатации сердца и его фиброзу [14]. Наличие динамики ММП-3, 9, ST2 в ранний период после ИМ (до Т3) и ее отсутствие с Т3 до Т5 делает актуальным изучение фармакоингибирования маркеров в эти сроки [17].

Среди маркеров миокардиального стресса (ST2 и NTproBNP) только ST2 показал корреляцию с клиникоанамнестическими данными, наличием систолической дисфункции, выраженной в наличии прямой связи с ИНЛС, КСО ЛЖ и 2D GLS и обратной с ФВ в ранний постинфарктный период, что указывает на его большую прогностическую ценность, подтверждающуюся данными многофакторного анализа. Дальнейший анализ двух групп подтвердил эти данные. NTproBNP, включенный в клиническую практику в качестве предиктора неблагоприятного прогноза ХСН [18], как и hCRP, обладал низкой специфичностью в нашем исследовании, на что указывало либо отсутствие, либо наличие большого количества связей с клинико-анамнестическими данными [19, 20].

Выводы

Содержание в сыворотке крови ММП-2 у пациентов с острым первичным передним ИМспST не зависело от сроков ИМ, тогда как изменение сывороточных уровней ММП-3 и ММП-9 зафиксировано, начиная с 7-х суток ИМ и заканчивая 6 мес. болезни.

Снижение показателей субклинического воспаления и гемодинамического стресса у пациентов с острым первичным передним ИМспST начиналось на 7-е сутки ИМ и продолжалось до 6 мес. болезни.

Выявлена ассоциация между развитием неблагоприятного ремоделирования ЛЖ и маркерами ММП-9 и ST2.

Время реперфузии и сывороточный уровень ST2 подтвердили свою взаимосвязь с ремоделированием сердца в множественной регрессионной модели. Установлено, что величина ST2 больше 35 нг/мл при поступлении была ассоциирована с наличием систолической дисфункции.

Список литературы Неблагоприятное ремоделирование левого желудочка и сывороточный уровень матриксных металлопротеиназ, маркеров миокардиальной дисфункции и субклинического воспаления у пациентов с острым первичным передним инфарктом миокарда с подъемом сегмента st

- Park J.P., Lee B.K. Relationship between multiple plasma biomarkers and vulnerable plaque determined by virtual histology intravascular ultrasound//Circulation. -2010. -Vol. 74, No. 2. -Р. 332-336.

- Akasaka Y., Morimoto N. et al. Myocardial apoptosis associated with the expression of proinflammatory cytokines during the course of myocardial infarction//Mod. Pathol. -2006. -Vol. 19, No. 4 -P. 588-598.

- Ilyasova D., Ivanova A. et al. Correlation between two markers of inflammation, serum C-reactive protein and interleukin 6, and indices of oxidative stress in patients with high risk of cardiovascular disease//Biomarkers. -2008. -Vol. 13, No. 1. -P. 41-51.

- Kai H., Ikeda H. et al. Peripheral blood levels of matrix metalloproteases-2 and -9 are elevated in patients with acute coronary syndromes//J. Am. Coll. Cardiol. -1998. -Vol. 32. -P. 368-372.

- Турна А.А., Тогузов Р.Т. Матриксные металлопротеиназы и сердечно-сосудистые заболевания//Артер. гипертензия. -2009. -№ 5(15). -С. 532-538.

- Joyce E., Hoogslag G.E. et al. Association between left ventricular global longitudinal strain and adverse left ventricular dilatation after ST-segment-elevation myocardial infarction//Circ. Cardiovasc. Imaging. -2014. -№ 7. -Р. 74-81.

- Leitman M., Lysyansky P. et al. Two-dimensional strain -a novel software for real-time quantitative echocardiographic assessment of myocardial function//J. Am. Soc. Echocardiograph. -2004. -№ 17. -Р. 1021-1029.

- Керчева М.А., Рябов В.В. и др. Динамика показателей стандартной и 2D speckle tracking эхокардиографии у пациентов с острым первичным передним инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST//Сиб. мед. журн. (Томск). -2016. -Т. 31, № 2. -С. 43-47.

- Lang R.M., Badano L.P. et al. Recommendations for сardiac сhamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging//J. Am. Soc. Echocardiogr. -2015. -No. 16. -Р. 233-271.

- Voigt J.U., Pedrizzetti G. et al. Definitions for a common standard for 2D speckle tracking echocardiography: consensus document of the EACVI/ASE/Industry Task Force to standardize deformation imaging//Eur. Heart J., Cardiovasc. Imaging. -2015. -No. 16. -Р. 1-11.

- Kercheva M., Ryabova T. et al. Intraobserver reproducibility of parameters of standard and 2D speckle tracking echocardiography, dynamics of global longitudinal strain I in patients with acute primary anterior STEMI//AIP Conf. Proc. -2015. -Vol. 1688. -P. 030017-1-4.

- Genis A.B. The International ST2 Consensus Panel: Introduction//Am. J. Cardiology. -2015. -Vol. 115, Iss. 7. -P. 1B-2B.

- Гланц С.А. Медикобиологическая статистика/пер. с англ. -М.: Практика, 1998. -459 c.

- Палеев Ф.Н., Абудеева И.С. и др. Неспецифические маркеры воспаления в прогнозировании течения ишемической болезни сердца//Кардиология. -2009. -№ 9. -С. 59-65.

- Марков В.А., Рябов В.В. и др. Особенности ремоделирования сердца после инфаркта миокарда при фармакоинвазивных методах реперфузии и усиленной наружной контрпульсации. -Томск: STT, 2014. -244 c.

- Webb C.S., Bonnema D.D. et al. Specific temporal profile of matrix мetalloproteinase release occurs in patients after myocardial infarction//Circulation. -2006. -No. 114. -Р. 1020-1027.

- Печерина Т.Б., Груздева О.В. и др. Роль матриксных металлопротеиназ в оценке прогноза у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в период пребывания в стационаре//Кардиология. -2013. -Т. 6(53). -С. 8-24.

- Cerisano G., Buonamici P. et al. Early short-term doxycycline therapy in patients with acute myocardial infarction and left ventricular dysfunction to prevent the ominous progression to adverse remodeling: the TIPTOP trial//Eur. Heart J. -2014. -Vol. 35, No. 3. -P. 184-191.

- Hlatky M.A., Greenland P. et al. Criteria for evaluation of novel markers of cardiovascular risk: a scientific statement from the American Heart Association//Circulation. -2009. -Vol. 119. -Р. 2408-2416.

- Anitha G., Nagaraj M. et al. Comparative evaluation of levels of C-reactive protein and PMN in periodontitis patients related to cardiovascular disease//Indian Soc. Periodontol. -2013. -Vol. 17, No. 3. -P. 330-332.