Нефритовые изделия из погребальных комплексов бронзового века Приольхонья (озеро Байкал)

Автор: Горюнова О.И., Новиков А.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщены и проанализированы все имеющиеся данные по нефритам из погребальных комплексов бронзового века Приольхонья (западное побережье оз. Байкал). Установлено, что в бронзовом веке на территории Приольхонья, несмотря на удаленность от сырьевой базы, нефрит широко использовался для изготовления орудий и украшений. Анализ 150 изделий из этого минерала, обнаруженных на десяти археологических объектах раннего этапа бронзового века, показал, что из зеленого нефрита делали орудия, а из белого и светлоокрашенного - украшения. При выборе минерала учитывались прочность, светлая окраска, степень просвечивания и редкость. В статье приводятся описания изделий и технологических приемов их изготовления, реконструированных на основе бинокулярных исследований. Сделан вывод о принадлежности нефритовых артефактов из Приольхонья к глазковской культуре бронзового века Прибайкалья в целом. В работе публикуются откорректированные с учетом эффекта водного резервуара радиоуглеродные даты, установленные по погребениям с изделиями из зеленого и светлоокрашенного нефрита Приольхонья, 4 597-3 726 кал. л.н. Проведенные минералогические исследования позволили предположить поступление нефрита на рассматриваемую территорию из двух пространственно удаленных источников - с Восточного Саяна и из Средне-Витимской горной страны.

Нефрит, приольхонье, погребения, бронзовый век, орудия, украшения, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145145904

IDR: 145145904 | УДК: 903(571.53)“637” | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.033-041

Текст научной статьи Нефритовые изделия из погребальных комплексов бронзового века Приольхонья (озеро Байкал)

Роль нефрита как поделочного и сакрального камня в культуре древних обитателей Азии общеизвестна. Благодаря высокой твердости, прочности и красоте нефрит использовался населением разных территорий континента с эпохи неолита. Он являлся одним из основных минералов, с помощью которого производился обмен и поддерживались коммуникативные связи древнего населения.

Одним из регионов, где издавна использовался нефрит, является Южная Сибирь (в частности, территория Прибайкалья), в пределах которой располагается крупнейшая в мире нефритоносная провинция [Секе-рин, Секерина, 2000, с. 150]. Изделия из зеленого нефрита в Прибайкалье встречаются в комплексах погребений и поселений, относящихся к периодам начиная с раннего неолита [Окладников, 1950]. В бронзовом веке были широко распространены украшения не только из зеленого нефрита, но и из белого и светлоокрашенного [Окладников, 1955]. Из зеленого нефрита изготавливались чаще всего орудия труда, а из светлоокрашенного, преимущественно из белого, – украшения, связанные с культом солнца. На территории Прибайкалья большая часть изделий из нефрита обнаружена в погребениях Верхнего Приангарья [Там же]. Этот район (в отличие от Приоль-хонья) наиболее близок к известным месторождениям нефрита в Восточных Саянах.

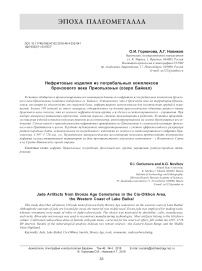

Район Приольхонья (западное побережье оз. Байкал от мыса Елохин до р. Большая Бугульдейка) находится достаточно далеко от известных геологиче- ских месторождений нефрита, но археологические материалы, обнаруженные на этой территории, особенно в последние десятилетия, содержат многочисленные изделия из этого минерала (рис. 1) [Горюнова, Новиков, Секерин, 2007]. Впервые такие артефакты в погребениях бронзового века здесь были найдены в ходе работ Иркутской экспедиции Ленинградского отделения Института археологии АН СССР в 1959 г. В погребениях Улярба, Харансин I, Улан-Ха-да II и IV зафиксированы орудия и украшения из зеленого и светлоокрашенного нефрита [Комарова, Шер, 1992; Качалова, Черников, 1992; Горюнова и др., 2004]. Начиная с 1970-х гг. до настоящего времени территория Приольхонья является местом археологических исследований, которые проводят различные академические и вузовские экспедиции [Конопацкий, 1982; Горюнова и др., 2004; Горюнова, Секерин, Новиков, 2005; Горюнова, Новиков, Лбова, 2010; Новиков, Вебер, Горюнова, 2010; Горюнова, Вебер, Новиков, 2012]. В результате этих изысканий значительно расширилась источниковая база для изучения бронзового века региона. Раскопки на могильниках Шаманский Мыс, Улярба, Сарминский Мыс, Хужир-Нугэ XIV, Курма XI, Хадарта IV позволили получить представительную коллекцию артефактов из нефрита.

Цель статьи – обобщить и проанализировать все имеющиеся данные по нефритовым изделиям из погребальных комплексов бронзового века При-ольхонья, рассмотреть технологии производства, возможные геологические источники сырья и вероятные коммуникативные связи древнего населения региона.

Рис. 1. Могильники бронзового века Приольхонья и основные месторождения нефрита Южной Сибири.

1 – Шаманский Мыс; 2 – Харансин I; 3 – Курма XI; 4 – Хадарта IV; 5 – Сарминский Мыс;

6 – Хужир-Нугэ XIV; 7 – Улярба; 8 – Улан-Хада II; 9 – Улан-Хада IV; 10 – Усть-Анга. I – Восточно-Саянское; II – Джидинское; III – Средне-Витимское месторождения.

Материалы исследования

Многие породы внешне похожи на нефрит (серпентиниты, зеленые сливные микрокварциты, основные метавулканиты и др.), поэтому нами были проведены определения минерального состава изделий, условно отнесенных к нефритовым [Горюнова, Секерин, Новиков, 2005; Горюнова, Новиков, Секерин, 2007]. В качестве исходного было принято положение: под термином «нефрит» понимается массивная просвечивающая в тонких сколах скрытокристаллическая порода, состоящая практически из мономинерального агрегата актинолит-тремолитового амфибола с характерной спутанно-волокнистой микроструктурой [Сутурин, Замалетдинов, 1984; Секерин, Секе-рина, 2000]. Материал изделий из по-

Таблица 1 . Нефритовые изделия из могильников бронзового века Приольхонья, экз.

|

Объект |

Место нахождения |

Тип изделия |

Всего изделий |

Источник |

|

|

орудие |

украшение |

||||

|

Шаманский Мыс |

В 0,7 км к СВ от пос. Хужир, мыс Бурхан |

8 |

11 * |

19 (из 7 погребений) |

[Конопацкий, 1982] |

|

Харансин I |

В 0,7 км к З от пос. Харанцы |

2 |

1 * |

3 (из 1 погребения) |

[Качалова, Черников, 1992] |

|

Курма XI |

В 0,5 км к СВ от пос. Курма |

8 |

22 * +1 |

31 (из 14 погребений) |

[Горюнова, Вебер, Новиков, 2012] |

|

Хадарта IV |

В 2,7 км к ЮЗ от пос. Курма, в 1 км к СЗЗ от мыса Хадарта |

10 |

5 * |

15 (из 7 погребений) |

[Харинский, Сосновская, 2000; Горюнова, Вебер, 2003; Горюнова, Новиков, Лбова, 2010] |

|

Сарминский Мыс |

В 0,8 км к ЮЗ от пос. Сарма, одноименный мыс |

5 |

7 * |

12 (из 6 погребений) |

[Горюнова, Секерин, Новиков, 2005] |

|

Хужир- Нугэ XIV |

В 2,3 км к ЮЗ от пос. Сарма |

18 |

18 * |

36 (из 21 погребений) |

[Новиков, Вебер, Горюнова, 2010] |

|

Улярба |

В 4 км к ЮЗ от пос. Сарма |

12 |

15 * |

27 (из 13 погребений) |

[Горюнова и др., 2004] |

|

Улан-Хада II |

В 4,5 км к ССЗ от пос. Сахюр-тэ, в бухте Улан-Хада |

2 |

1 * |

3 (из 2 погребений) |

[Комарова, Шер, 1992] |

|

Улан-Хада IV |

Бухта Улан-Хада |

– |

2 * |

2 (из 2 погребений) |

[Там же] |

|

Усть-Анга |

В 12,5 км к ЮВВ от пос. Елан-цы, восточное побережье залива Усть-Анга |

– |

2 * |

2 (из 1 погребения) |

[Горюнова и др., 2011] |

|

Всего |

65 |

85 |

150 |

||

*Изделия из светлоокрашенного нефрита, остальные – из зеленого.

гребений могильников бронзового века определялся в основном визуальным и микроскопическим методами. Для проверки результатов проводился рентге-но структурный анализ*, который характеризуется высокой степенью точности диагностики минералов и требует минимального количества анализируемого вещества, что очень важно при работе с древними находками.

В настоящее время благодаря анализу архивных и литературных материалов, а также археологических коллекций в Приольхонье выявлено десять объектов бронзового века (74 погребения), содержащих 150 изделий из зеленого и светлоокрашенного нефрита (табл. 1), что составляет значительную долю в общей численности древних изделий из нефрита, найденных на территории Прибайкалья.

Среди изделий преобладают украшения (85 экз.), изготовленные преимущественно из светлоокрашенного (от светло-зеленого до молочно-белого) нефрита. Из зеленого нефрита известна только одна луновидная подвеска (Курма XI, погр. 12). Все орудия (65 экз.) выполнены из зеленого нефрита.

На территории Прибайкалья, в частности Приоль-хонья, нефрит использовался в качестве поделочного материала с эпохи неолита. С тех пор он был одним из основных источников сырья для изготовления топоров, тесел и ножей (табл. 2).

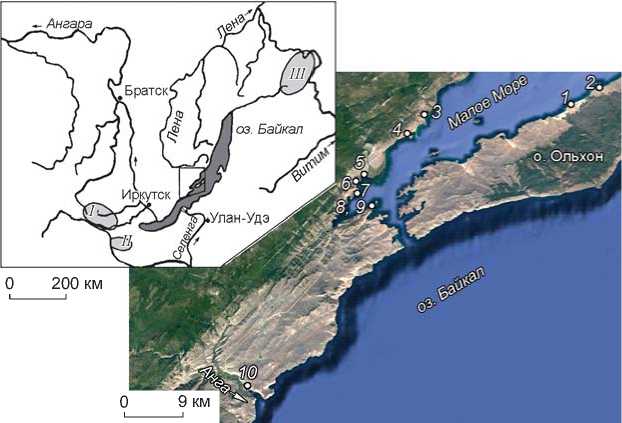

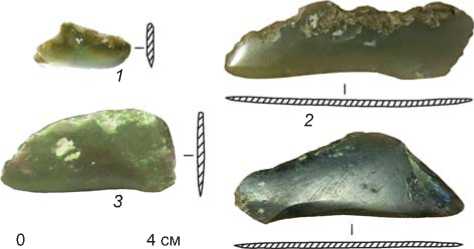

Топоры (23 экз.) – рубящие орудия, симметричные в профиле (рис. 2). Изделия с приостренным, притупленным или округлым обушком. Преобладают топоры, шлифованные частично, не по всей поверхности орудия. Длина от 4,2 до 15,5 см.

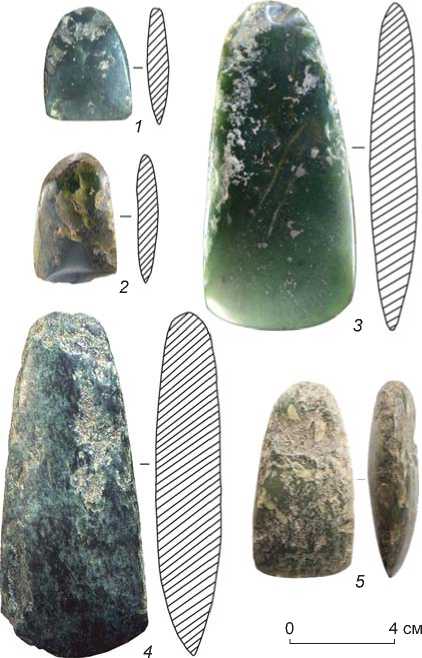

Тесла (16 экз.) – орудия, асимметричные в профиле. Предназначались для долбления, затесывания и скобления (рис. 3). Обушок чаще всего притупленный или округлый. Изделия шлифованные. В ряде случаев шлифовкой обрабатывалось не все орудие, а только лезвие. Изделия длиной, как правило, от 3,2 до 8,5 см; одно (Харансин I, погр. 2) – 12,7 см.

Ножи (24 экз.) – режущие орудия. Все изделия пластинчатые, с одним лезвием, заточенным с одной или двух сторон (рис. 4). Поверхность практически полностью шлифованная. Длина от 2,4 до 7,7 см.

В комплексах бронзового века Приольхонья представлены украшения из белого и светлоокрашенного (с зеленоватым оттенком) нефрита. Кольца и диски из т.н. молочного и сахарного нефрита встречаются довольно редко. Украшения в погребениях на-

Таблица 2. Нефритовые изделия могильников Приольхонья, экз.

|

Изделие |

Шаманский Мыс |

Харан-син I |

Курма XI |

Хадар-та IV |

Сар-минский Мыс |

Хужир-Нугэ XIV |

Улярба |

Улан-Хада II |

Улан- Хада IV |

Усть-Анга |

Всего |

|

Топор |

2 |

4 |

2 |

Зелен 1 |

ый 7 |

6 |

1 |

– |

– |

23 |

|

|

Тесло |

4 |

1 |

3 |

2 |

1 |

4 |

1 |

– |

– |

16 |

|

|

Нож |

2 |

1 |

1 |

5 |

3 |

6 |

5 |

1 |

– |

– |

24 |

|

Отщеп |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

Луновидная подвеска |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Луновидная подвеска |

1 |

– |

– |

С – |

ветлоокра – |

шенный – |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Диск |

6 |

1 |

13 |

2 |

5 |

15 |

9 |

1 |

– |

2 |

54 |

|

Кольцо |

3 |

5 |

3 |

2 |

3 |

4 |

– |

1 |

– |

21 |

|

|

Полукольцо |

– |

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

|

|

Пластина |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

1 |

– |

3 |

|

Подвеска |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Всего |

19 |

3 |

31 |

15 |

12 |

36 |

27 |

3 |

2 |

2 |

150 |

Рис. 2. Нефритовые топоры.

1 – Хужир-Нугэ XIV, погр. 85; 2 – Курма XI, погр. 12;

3 – Курма XI, погр. 4; 4 – Хужир-Нугэ XIV, погр. 78; 5 – Ху-жир-Нугэ XIV, погр. 4.

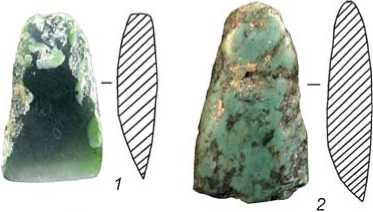

Рис. 3. Нефритовые тесла.

1 – Курма XI, погр. 13; 2 – Хужир-Нугэ XIV, погр. 74;

3 – Курма XI, погр. 4; 4 – Курма XI, погр. 26.

ходятся, как правило, в области груди и головы; вероятно, они оформляли головные уборы умерших. Наиболее часто встречаются диски и кольца (табл. 2), реже – плоские удлиненные пластины (Улярба, погр. 13 и Улан-Хада IV, погр. 4), единично – подвеска (Шаманский Мыс, погр. 4 (1973 г.)) и полукольца (Курма XI, погр. 5).

Рис. 4. Нефритовые ножи.

1 – Курма XI, погр. 10; 2 – Улярба, погр. 35; 3 – Хужир-Нугэ XIV, погр. 86; 4 – Улярба, погр. 36.

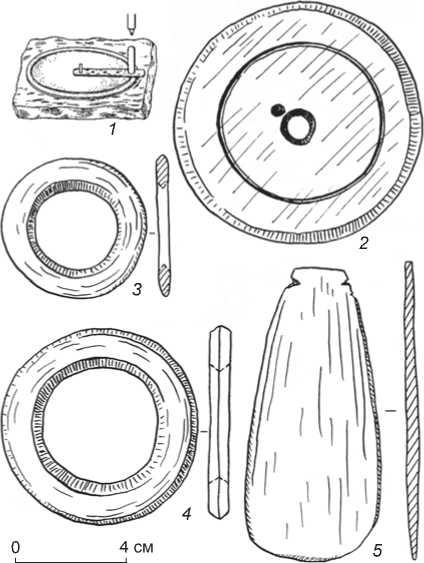

Рис. 5. Реконструкция приспособления для изготовления нефритовых колец ( 1 ) (по: [Семенов, 1957, с. 101]) и украшения из нефрита ( 2–5 ).

2 – диск из могильника Сарминский Мыс, погр. 2; 3, 4 – кольца; 5 – удлиненная пластина из могильника Улярба, погр. 13.

Диски (54 экз.) – круглые, с небольшим бикони-ческим отверстием в центре (рис. 5, 2; 6, 3–7). Преобладают изделия диаметром от 1,2 до 5,0 см. Встречаются и более крупные диски, диаметром от 6,0 до 8,8 см. Толщина изделий от 0,2 до 0,5 см. У четырех крупных дисков из могильников Сарминский Мыс, погр. 2 и Шаманский Мыс, погр. 1 (1972 г.) на обеих сторонах имеются две круговые прорези, расположенные на расстоянии от 0,7 до 1,5 см от края изделия (см. рис. 5, 2; 6, 7). Подобная, но незаконченная прорезь зафиксирована на одном диске из могильника Хужир-Нугэ XIV, погр. 24.

Кольца (21 экз.) – преобладают изделия диаметром от 1,6 до 4,4 см (см. рис. 5, 3, 4 ; 6, 1, 2 ). Имеются три кольца диаметром от 5,3 до 7,0 см. Толщина колец 0,2–0,5 см.

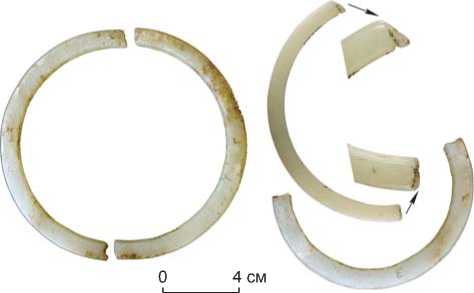

Полукольца (4 экз.) представлены изделиями из могильника Курма XI, погр. 5 (рис. 7). Они изготовлены из трех разных колец диаметром 11, 12,5 и 12,8 см. Два изделия наибольшего диаметра являются половинками одного кольца. На их концах видны следы распиливания, которое проводилось с двух сторон, и по следующего слома. Толщина полуколец 0,6 см. Украшения обнаружены под бедренными костями погребенного [Горюнова, Вебер, Новиков, 2012, с. 41].

Рис. 6. Кольца и диски из нефрита.

1 – Курма XI, погр. 12; 2 – Курма XI, погр. 7; 3 – Курма XI, погр. 16; 4 – Курма XI, погр. 1; 5 – Улярба, погр. 35; 6 – Кур-ма XI, погр. 18; 7 – Сарминский Мыс, погр. 2.

Рис. 7. Нефритовые полукольца из могильника Курма XI, погр. 5.

Рис. 8. Луновидная подвеска из могильника Курма XI, погр. 12.

Плоские удлиненные пластины сделаны из белого нефрита (3 экз.). Две из них вместе с нефритовым кольцом находились в кожаном мешочке на грудной клетке погребенного (Улярба, погр. 13, костяк 1) [Горюнова и др., 2004, с. 21]. Пластины плавно расширяются книзу (см. рис. 5, 5 ). Длинный край (основание) пластин округлый. В верхней (узкой) части с боков сделаны зарубки для крепления изделий. Длина изделий 10,5 и 8,1 см. Пластина из некрополя Улан-Хады IV (погр. 4, нижний ярус) по форме аналогична им, но приспособлена для другого способа крепления: вместо зарубок в ней сделано биконическое отверстие. Длина пластины 6,5 см. Изделие обнаружено около черепа в скоплении костей (вторичное захоронение) [Комарова, Шер, 1992, с. 37].

Луновидные подвески (2 экз.) изготовлены из зеленого (Курма XI, погр. 12) и светло-зеленого (Шаманский Мыс, погр. 1 (1972 г.)) нефрита. Они подтреугольной формы, с закругленными концами. В вершине подтреугольной фигуры – отверстие для подвешивания. У подвески из Курмы XI длинный край (основание) имеет волнообразную форму (рис. 8). Длина подвесок 11,5 и 13 см. Обе луновидные подвески обнаружены в скоплениях инвентаря; вероятно, они находились в каких-то сумках с орудиями и украшениями (диски и кольца) [Конопацкий, 1982, с. 57; Горюнова, Вебер, Новиков, 2012, с. 75].

Обсуждение материалов

Все исследованные к настоящему времени погребения Приольхонья, содержащие изделия из зеленого и светлоокрашенного нефрита (74 объекта), относятся к ранним этапам бронзового века. При их датировке учитывались данные об особенностях погребальной практики, о наличии в комплексах инвентаря изделий из металла (медь, бронза), о характерных типологических формах орудий и украшений, а также радиоуглеродные даты, установленные по образцам из указанных могил. Все обнаруженные в Приольхонье изделия из зеленого и светлоокрашенного нефрита по номенклатуре и типологии, а также технике изготовления отно сятся к глазковской культуре бронзового века Прибайкалья в целом [Окладников, 1955].

Хронологическая принадлежность анализируемых комплексов погребений Приольхонья базируется на серии (более 180 определений) корректированных (с учетом эффекта водного резервуара) и калиброванных радиоуглеродных AMS-дат. Они получены по костям человека и зубам копытных животных из этих могил. Результаты радиоуглеродного датирования погребений представлены в ряде публикаций [Мамонова, Сулержицкий, 1989; Харинский, Сосновская, 2000, с. 82; Горюнова и др., 2004, с. 76–77; Новиков, Вебер, Горюнова, 2010, с. 230, 280–281; Горюнова, Вебер, Новиков, 2012, с. 161–162, 226; Weber et al., 2005, 2006, 2016; и др.]. В целом радиоуглеродные даты по погребениям с изделиями из зеленого и светлоокрашенного нефрита Приольхонья не выходят за пределы 4 597–3 726 кал. л.н.

Для определения технологических приемов изготовления изделий из нефрита в Приольхонье были проведены специальные бинокулярные исследования материалов из наиболее крупных могильников бронзового века региона (Хужир-Нугэ XIV и Кур-ма XI) [Кунгурова, 2012, с. 259–260]. Анализ осуществлялся по методике, разработанной С.А. Семеновым, с привлечением данных экспериментального моделирования, которые были получены в специальных экспедициях школой Института истории материальной культуры РАН [Семенов, 1955; 1957, с. 88–104; 1963].

Первоначально нефритовый валун подвергался, вероятно, распиловке с целью получения более мелких кусков. При изготовлении топоров и тесел эти куски обрабатывались обивкой для придания определенной формы. Полученная заготовка в ходе последующей шлифовки приобретала облик желаемого изделия. В связи с трудоемкостью процесса во многих случаях шлифовкой обрабатывалось не все орудие, а только его часть. Лезвия рубящих и режущих изделий, как правило, дополнительно подвергались заточке. Следы пиления на готовых орудиях фиксируются достаточно редко; скорее всего, они исчезли при последующей обработке. Среди 39 исследованных нефритовых топоров и тесел Приольхонья только на одном изделии (тесло из Курмы XI, погр. 26) имеется продольный спил, образующий боковую грань орудия (см. рис. 3, 4 ). Толщина этого орудия соответствует глубине спила – 1 см [Кунгурова, 2012, с. 260].

На одной стороне топора из могильника Хужир-Нугэ XIV, погр. 4 отмечен широкий (1,5 см) паз, выбитый поперек изделия [Новиков, Вебер, Горюнова, 2010, с. 23]. В него, вероятно, вставлялась рукоять.

Более трудоемким, по данным С.А. Семенова, который исследовал нефритовые диски и кольца раннего бронзового века Прибайкалья [1955; 1957, с. 92–93, 99–104; 1963, с. 196], был процесс изготовления украшений. Для получения дисков требовалось просверлить в центре тонкой отшлифованной пластины отверстие для закрепления центрального стержня – оси вращения. Сверление малых отверстий производилось, по-видимому, ручными кремневыми сверлами с двух сторон. Вращение было односторонним. Затем циркульным способом каменным резцом (вероятно, из кремня) на обеих плоскостях дисков вырезались канавки в виде окружности (см. рис. 5, 1 ). При помощи абразивных инструментов эти прорези углубляли до тех пор, пока кольцо не отделялось от диска. Таким образом из одной плитки нефрита можно было получить кольца разного диаметра и более мелкие диски с центральным отверстием. Подобные диски с двусторонними прорезями в виде окружности А.П. Окладниковым выделены в материалах ряда памятников Прибайкалья: Балушкино, Семеново, погр. 1; Пономаре-во, погр. 17; Братский Камень, погр. 1; Буреть II, погр. 4 и др. [1955, с. 176–178]. У изучаемых изделий на лицевой и оборотной стороне прослеживаются острые ребра – следы вырезывания с двух противоположных сторон. Внешние края колец и дисков часто дополнительно подвергались обточке.

Диски, кольца и полукольца из погребений При-ольхонья, как и Прибайкалья в целом, полностью шлифованные. Все они были вырезаны циркульным способом из шлифованных пластин толщиной не более 0,5–0,6 см. На внешнем крае дисков малых размеров зафиксированы неровности, образованные заломами. На четырех дисках (Сарминский Мыс, погр. 2; Шаманский Мыс, погр. 1 (1972 г.)) отмечены двусторонние круговые прорези, появление которых обусловлено технологией изготовления колец из дисков (см. рис. 5, 2 ; 6, 7 ). Круговые прорези неровные, их дно ступенчатое. Вероятно, резание производилось каменным резцом короткими движениями руки [Семенов, 1955]. Ширина прорезанных бороздок 1–2 мм. Вырезание колец производилось с двух сторон, поэтому изделия в сечении преимущественно шестигранные. Часто по внешнему кругу грани нивелировались с помощью шлифовки.

Полукольца из Курмы XI получены в результате частичного распиливания крупных колец с двух сторон на равные половины и последующего слома. Пропилы отмечены на четырех концах трех полуколец (см. рис. 7). В большинстве случаев слом оставался рваным; на одном конце он зашлифован. По внешнему кругу срединная бороздка (выступ), полученная в результате биконического выпиливания изделия, обработана шлифовкой. По внутренне- му полукружью срединный выступ сохранен. Ширина полуколец от 0,9 до 1,1 см.

Малые отверстия на всех нефритовых изделиях из Приольхонья – результат биконического сверления. Несколько иначе оформлено отверстие на луновидной подвеске из Курмы XI: его с обеих сторон пересекают выгравированные полоски длиной 1,8–2,0 см (см. рис. 8).

Минералогическое изучение показало, что изделия выполнены из нефрита двух цветовых разностей: зеленого и темно-зеленого, а также белого и светлоокрашенных (зеленовато-белый и светло-зеленый) [Горюнова, Новиков, Секерин, 2007]. В Приольхонье месторождения нефрита не зафиксированы, поэтому изделия или сырье для их изготовления могли поступать сюда только из других регионов.

На территории Южной Сибири коренные и россыпные месторождения нефрита, такие как Восточно-Саянский, Джидинский, Средне-Витимский и др. [Сутурин, Замалетдинов, 1984; Секерин, Секерина, 2000], находятся достаточно далеко от исследуемого района (см. рис. 1). В них наиболее распространен нефрит зеленого цвета. Белый и другие светлоокрашенные разности нефрита встречаются весьма редко. Их находят только в бассейне среднего течения р. Витим и крайне редко в виде валунов и галек – в аллювии рек Китой, Онот, Белая, Урик (Восточный Саян). Поэтому выявление сырьевой базы этого редкого камня имеет значение для установления коммуникативных связей древнего населения.

Ближайшие коренные месторождения зеленого и темно-зеленого нефрита имеются в высокогорной части Восточного Саяна: Восточно-Саянское месторождение расположено приблизительно в 370 км по прямой к ЮЗЗ от района Приольхонья, а Джи-динское месторождение – в 330 км к ЮЗ от него (см. рис. 1). Реками Китой, Онот, Урик как в далеком прошлом, так и в настоящее время данный минерал транспортировался на территорию Предбайкалья. К разностям этого типа применен собирательный термин – «нефрит Саянский».

Коренные месторождения белого и других светлоокрашенных нефритов находятся к северо-востоку от оз. Байкал, в бассейне среднего течения Витима, на расстоянии ок. 600 км (по прямой) от Приоль-хонья (см. рис. 1). Не исключено, что древний человек брал светлоокрашенный нефрит в аллювии рек Китой, Онот и Большая Белая, дренирующих Восточный Саян. В пользу такого предположения свидетельствуют валуны и гальки светлоокрашенного нефрита, которые были найдены в историческое время на этих реках [Окладников, 1955, с. 185–187; Секерин, Секе-рина, 2000, с. 156]. Однако коренные месторождения светлоокрашенного нефрита в Во сточных Саянах до сих пор не найдены, а единичные нефритовые галь- ки, согласно имеющимся описаниям, не полностью соответствуют археологическим материалам из При-ольхонья. Наибольшее сходство светлоокрашенный нефрит, который представляют изделия из исследуемого региона, обнаруживает с нефритом бассейна Витима. По характеру окраски, степени просвечивания, наличию или отсутствию второстепенных минералов указанные типы нефрита практически одинаковы [Горюнова, Секерин, Новиков, 2005; Горюнова, Новиков, Секерин, 2007]. Результаты минералогического изучения позволили предположить, что в При-ольхонье нефрит поступал из двух удаленных друг от друга на расстояние 1 тыс. км источников – с Восточного Саяна и из Средне-Витимской горной страны. Эти предположения были подтверждены исследованиями, которые проводились в последние годы археологами Забайкалья [Tsydenova et al., 2015]. На основе сравнительного изучения химических и физических характеристик изделий из нефрита и геологических образцов современного не фрита из месторождений Забайкалья специалисты попытались идентифицировать древние артефакты с сырьем из конкретных источников. Из 24 исследованных изделий из нефрита к бронзовому веку достоверно относятся восемь предметов из погребений памятников Онкули (долина р. Баргузин) и Шаманский Мыс (юго-западная оконечность оз. Байкал). В результате проведенных анализов Н.В. Цыденова и ее соавторы пришли к таким же выводам, какие были высказаны нами ранее в связи с изучением материалов При-ольхонья: на объектах раннего бронзового века Забайкалья использовался нефрит из бассейна Витима и Восточно-Саянского месторождения. На материалах из могильника Шаманский Мыс на южном побережье Байкала было доказано, что светлый нефрит транспортировался из Витимского месторождения на расстояние более 700 км (по прямой).

Заключение

На территории Приольхонья, несмотря на удаленность от сырьевой базы, нефрит широко использовался в бронзовом веке как сырье для изготовления орудий и украшений. Отмечено, что из зеленого нефрита делали в основном орудия, а из белого и светлоокрашенного – украшения. Материал для изготовления украшений подбирался по таким критериям, как прочность, светлость окраски, просвечиваемость и редкость. Все обнаруженные в Приольхонье артефакты из нефрита по номенклатуре и типологии аналогичны глазковским изделиям бронзового века Прибайкалья [Окладников, 1955]. Их объединяет также техника изготовления орудий и украшений [Семенов, 1955]. Серия радиоуглеродных дат, определенных по погре- бениям с изделиями из зеленого и светлоокрашенного нефрита Приольхонья, укладывается в рамки 4 597–3 726 кал. л.н.

Проведенные минералогические исследования позволили предположить, что в Приольхонье нефрит доставлялся из двух пространственно удаленных источников – с Восточного Саяна и из Средне-Витимской горной страны. Это позволяет поставить вопросы о существовании не обнаруженных пока путей доставки древним человеком сырья из удаленных и труднодоступных районов, о возможном нахождении на этих путях промежуточных стоянок либо мастерских по первичной или полной обработке нефритового сырья и способах его транспортировки.

Для решения указанных вопросов необходимо продолжить исследования нефритовых изделий бронзового века Приольхонья (и Прибайкалья в целом) и провести сопоставление их с нефритом из известных коренных и россыпных источников. С учетом полученной информации, возможно, удастся проследить коммуникативные связи представителей древних культур на территории Северо-Восточной Азии в различные периоды. О возможных культурных контактах между населением Прибайкалья, Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая неоднократно писал А.П. Окладников [1955, с. 197]. Для установления времени и территории распространения изделий из нефрита необходимо также создать хронологическую базу, основанную на результатах радиоуглеродного датирования, и провести картирование археологических объектов, содержащих изделия из нефрита.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Нефритовые изделия из погребальных комплексов бронзового века Приольхонья (озеро Байкал)

- Горюнова О.И., Вебер А.В. Работы Российско-Канадской экспедиции на могильниках бронзового века побережья оз. Байкал // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - Т. 9, ч. 1. - С. 331-335.

- Горюнова О.И., Вебер А.В., Новиков А.Г. Погребальные комплексы неолита и бронзового века Приольхонья: могильник Курма XI. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 271 с.

- Горюнова О.И., Новиков А.Г., Зяблин Л.П., Смотро-ва В.И Древние погребения могильника Улярба на Байкале (неолит - палеометалл). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. - 88 с.

- Горюнова О.И., Новиков А.Г., Лбова Л.В. Раскопки могильника бронзового века Хадарта IV на побережье оз. Байкал // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. - Т. XVI. - С. 181-185.

- Горюнова О.И., Новиков А.Г., Секерин А.П. Нефрит из археологических объектов Приольхонья // Изв. Лаборатории древних технологий. - Иркутск, 2007. - Вып. 5. -С. 138-145.