Нефтегазоносность структур, осложненных соляной тектоникой

Автор: Ахмедова Н.А., Ботирова Н.У.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 11-2 (90), 2021 года.

Бесплатный доступ

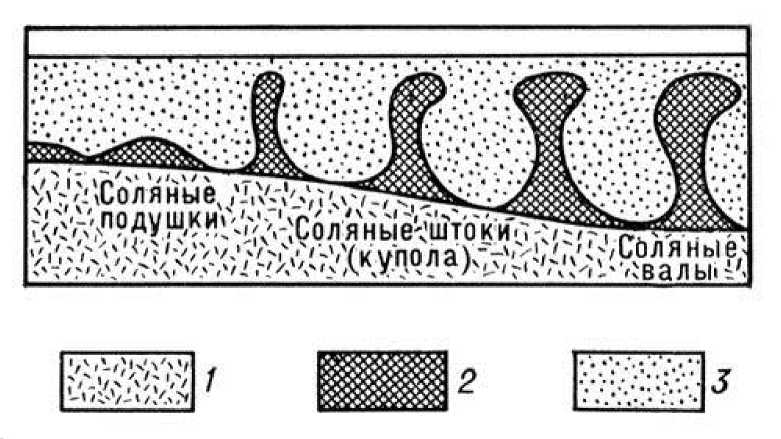

Механизм формирования соляных дислокаций и проявления соляного диапиризма еще не выяснен, но безусловно одно: инициирующим началом вывода соли из равновесного пластового состояния является периодическая активизация тектонической деятельности в регионе, выражавшаяся в Вертикальных подвижках блоков фундамента. Расчеты оптимальных условий для реализации этого механизма показали, что даже на сравнительно небольших глубинах в отдельных частях разреза могут возникать очень высокие давления, способные обеспечить течение не только соли, но и глин и известняков. Для поисков нефти и газа большое значение имеет тот факт, что некоторые соляные штоки могут принимать грибообразную форму, тем самым, создавая новые ловушки для нефти и газа.

Соль, соляные штоки, соляные горы, газовый выброс, тектонический режим впадины, козырьки штоков, осадконакопление

Короткий адрес: https://sciup.org/140262360

IDR: 140262360

Текст научной статьи Нефтегазоносность структур, осложненных соляной тектоникой

Соль является важным образованием во многих нефтегазоносных провинциях мира, поскольку служит покрышкой для нефтяной или газовой залежи. Одновременно соляная тектоника может образовывать дополнительные ловушки для углеводородов. Однако и соль, и соляная тектоника могут быть мешающим фактором при разведке углеводородов.

Соль — это мощный экран в силу своих особых физических свойств (большие плотность и скорость распространения упругих волн). Этот экран иногда не пропускает сейсмическую энергию к продуктивным отражающим горизонтам. С другой стороны, соляная тектоника образует чередование в разрезе участков с большими (соляной купол) и малыми скоростями (межкупольные зоны). Это чередование приводит к потере когерентности отражений от горизонтов, лежащих глубже соли, то есть к разрыву в корреляции отраженной волны (ОВ) от основных продуктивных горизонтов. А это в свою очередь приводит к ошибкам: либо к пропуску ловушек, либо, наоборот — к образованию ложных ловушек.

Мест на Земле, где на поверхность выходят соляные горы, немало. Они известны в районе Северо - Германской впадины, в Южной Австралии, в Габоне, в Канадском арктическом архипелаге. На территории России и стран СНГ, кроме Прикаспия и Предуралья, такие структуры имеются на востоке Украины, в Прикарпатье, в Западной Белоруссии, в Южном Таджикистане, в бассейнах Хатанги и Вилюя. Такие геологические явления возможны благодаря особым свойствам соли — ее способности течь и подвергаться пластическим деформациям. На юге США 4/5 нефтяных и газовых месторождений так или иначе «привязаны» к соли. То же самое можно сказать о некоторых крупных нефтяных месторождениях Ближнего и Среднего Востока.

^ £ X о л я н ыех

Х<^? W^—^ >,-;сб л я н ы е\’

Юго-западные отроги Гиссарского хребта являются одним из нефтегазоносных регионов Узбекистана. Здесь открыт ряд газоконденсатных месторождений и имеется определённый фонд перспективных на газ и нефть структур. При решении проблемы нефтегазоносности структур, находящихся в исследуемом районе, особый интерес представляют отложения верхней юры (карбонатная формация). По ним опоисковоны более 60 структур и в результате поисково-разведочного бурения открыто 16 месторождений углеводорода, из которых два - чисто нефтяные (Кошкудук и Дехканабад), а остальные 14 имеют скоплений газонефтеконденсата и газоконденсата. К числу открытых месторождений относятся Адамташ, Гумбулак, Аманата, Пачкамар, Гумбулак, Кызылбайрак, Вост. Бузахур, Южн. Тандырча, Съемочная. Залежи в них приурочены к карбонатным отложениям верхов келловей–оксфорда и низов киммеридж–титона. В районах же где отсутствует каменная соль, а имеются только ангидриты небольших мощностей промышленная нефтегазоносность отмечается как в юрских, так и в меловых отложениях (Мубарек-Каганское поднятие). На своде некоторых антиклинальных складок (Гаурдак, Тюбегатан, Бабасурхан, Кантау, Гаухана и др.) обнажаются подсолевые ангидриты (нижняя часть Гаурдакской свиты), что несколько снижает перспективы нефтегазоносности этих структур в смысле сохранения в них залежей нефти и газа в карбонатных отложениях верхней юры.

Мощность сохранившихся ангидритовых толщ различная. Например, в Гаурдаке около 400 м, Тюбегатанге 300 м и на остальных складках порядка первых сотни метров. Являются ли эти ангидриты покрышкой на выше перечисленных складках или нет, выяснение этого вопроса имеет большое практическое значение. Если этот вопрос решится положительно, то фонд запасов складок за счет таких, в исследуемом районе намного увеличится . Другие исследователи связывают течение соли и образование куполов также с тектоникой, но не с вертикальными движениями — подъемом и опусканием дна бассейна, а с горизонтальными [Страхов, 1947]. Основные положения сторонников гипотезы тектонических движений при формировании куполов не согласуются с фактическими данными. Так, известно, что Прикаспийская впадина была областью длительных опусканий в течение не менее 90% всего времени ее существования. В остальные эпохи тектонический режим впадины был относительно спокойным. А если существовали вертикальные подъемы, соль не должна была испытывать дополнительных напряжений из-за отсутствия давления сверху. Все давления соль передавала бы надсолевым породам [Свиточ, 1987]. По гравитационной гипотезе, поддержанной А.А. Богдановым, образование куполов связывают с изостатической и конвективной неустойчивостью [Богданов, 1947]. Для формирования куполов под действием гравитационных сил необходимы высокая пластичность соли и разные давления на разных участках соляного пласта. Конвективная неустойчивость в земных недрах возникает при большой плотности лежащих выше отложений. Иначе говоря — это инверсия плотностей. Каменная соль при небольшом давлении и температуре становится похожей на вязкую жидкость и способна к пластическим изменениям. Экспериментально установлено, что соль становится пластичной при давлениях около 100 кг/см2. При увеличении давления и температуры текучесть соли увеличивается [Свиточ, 1987].

Заключение. Знакомство с «живыми» формами соляных образований вызывает чисто научно-эстетическое удовольствие. Но, как указывалось выше, подобные исследования имеют и практичес кую ценность. В результате изучения литературы по соляной тектонике и анализа геофизического (сейсмического) материала в районах развития солеродных бассейнов напрашиваются следующие выводы. Соль обладает своим энергетическим потенциалом для того, чтобы формировать удивительные формы. Соль стремится выровнять свой энергетический уровень. Она течет из области с максимальным энергетическим уровнем в сторону, где этот уровень минимальный, фактически из центральной части солеродного бассейна к периферии. При миграции соли выделяется энергия вследствие накопления ее в областях с более высоким энергетическим уровнем. В результате при образовании соляных структур при одной и той же стадии миграции более древние структуры залегают в менее погруженных частях бассейна, а молодые — в более погруженных. Кровли более древних структур протыкания, которые ранее выведены из процесса миграции и аккумуляции соли, размещаются глубже молодых структур. Молодые структуры, в которых скопление соли совпадало с осадконакоплением в течение долгого времени, имеют более высокие амплитуды и более узкое ядро (соляной столб). При последующих тектонических напряжениях, которые произошли после формирования основных соляных структур, форма диапиров может поменяться, но незначительно и только в верхней своей части. Козырьки штоков поворачиваются в сторону направления тангенциальных напряжений, тогда как без внешних напряжений козырьки штоков направлены в сторону, обратную направлению движения соли.

Список литературы Нефтегазоносность структур, осложненных соляной тектоникой

- Абетов Е.М. Карбонатная формация верхней юры Юго - Западных отрогов Гиссара ( литология и нефтегазоносность ) Автореф. канд.дис.на соис.к.г.-м.н., Ташкент, изд. ТашПИ, 1964.

- Ибрагимов З.С., Ахмедов П.У. Предварительные результаты изучения трещиноватости карбонатных пород юрских отложений Юго - Западных отрогов Гиссара. - В кн.: Вопросы геологии и нефтегазоносности Западного Узбекистана и Каракалпакии. Ташкент, из - во АН УзССР, 1962.

- Меглиев Ф.Э. Комплексный анализ и обобщение геолого-геофизических материалов с учетом процессов соляной тектоники в северной части Дехканабадского и северо-восточной части Кашкадарьинского прогибов для выявления новых нефтегазоперспективных объектов. Автореф. канд.дис.на соис.к.г.-м.н., Ташкент, 2009.

- Светлакова А.Н. Принципиальная модель тектонического строения северной бортовой зоны Прикаспийской мегасинеклизы: Препринт. Уфа, 1990. 23 с.