Неинвазивные методы в дендрохронологии: проблемы и перспективы

Автор: Уткин М.В., Филатова М.О.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

С развитием новых технологий, в современной дендрохронологии появилось несколько концептуально новых методологических разработок, одной из которых является исследование образцов при помощи так называемых «неинвазивных методов». В данной статье подробно описана история применения макрофотосъемки высокого разрешения, а также компьютерной томографии для исследования деревянных образцов, которые из-за своей высокой историко-культурной и материальной ценности не могут быть изучены традиционными способами. Кроме того, основываясь на результатах зарубежных и отечественных экспериментов по применению данных технологий в дендрохронологии, нами была осуществлена попытка выделить основные проблемы и ограничения в применении методов, а также проанализировать их перспективность как для археологии, так и для других дисциплин. Сделан вывод, что начиная с 2007 г. - с первых попыток использования установок рентгеновской микротомографии (X-ray CT) для измерения ширины годичных колец древесины, успехи в применении данной технологии стали очевидны. Несмотря на несколько неудачных экспериментов, подавляющее большинство исследователей отмечают высокую эффективность метода, а также его перспективность для дальнейших исследований. Что касается применения метода макрофотосъемки, то с появлением в начале 2010-х гг. специализированного программного обеспечения, позволяющего проводить исследования образцов не только на месте, но и дистанционно, данный метод также доказал свою высокую эффективность. Основным его достоинством является относительно низкая стоимость, а также возможность при необходимости в любой момент провести повторное исследование образца. Появление и активное внедрение неинвазивных методов в дендрохронологию может существенно увеличить источниковую базу, доступную для исследователей, добавив к ней большое число археологических артефактов, произведений искусства, а также предметов антиквариата и многого другого.

Археология, дендрохронология, неинвазивные методы, рентгеновская микротомография, макрофотосъемка высокого разрешения

Короткий адрес: https://sciup.org/145146177

IDR: 145146177 | УДК: 902.674 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0696-0701

Текст научной статьи Неинвазивные методы в дендрохронологии: проблемы и перспективы

За последние несколько десятилетий дендрохронология превратилась в один из самых продуктивных и точных методов для археологического и историко-художественного датирования, а также для определения источника происхождения и видового разнообразия древесины. При проведении любого дендрохронологического исследования первым шагом всегда является получение доступа к годичным кольцам на образцах древесины. По скольку для измерения ширины годичных колец требуется строго поперечный срез древесины, дендрохронологи чаще всего прибегают к деструктивным, инвазивным методам, вроде высверливания кернов из археологических построек и артефактов с помощью специального бура для сухой древесины, применения бензопилы для взятия спилов или же просто разрезания образца [Kuniholm, 2002, p. 63–68]. Во многих случаях такое повреждение археологических объектов можно считать оправданным, учитывая научную ценность точного дендрохронологического датирования, определения древесных пород и происхождения археологической древесины.

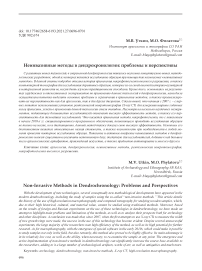

Однако в некоторых случаях, использование подобных инвазивных методов является проблематичным, а чаще всего и вовсе невозможным. В особенности, когда объектом исследования являются произведения искусства, музыкальные инструменты, предметы антиквариата или же археологические арте факты. В случае, когда нельзя извлечь образец для анализа, необходимо проводить работы непосредственно на самом объекте. Например, при работе с деревянными панно, исследуются поперечные края досок, из которых это панно состоит. Эти края часто скошены и очень тонкие, а иногда покрыты краской, лаком, воском или другими слоями, которые затрудняют визуализацию годичных колец. В таких случаях поверхность необходимо очистить, для чего обычно используются скальпели (рис. 1). Данный метод также является крайне де- структивным, а разрешение на проведение подобных работ зачастую невозможно получить.

Помимо данного способа зарубежными дендрохронологами предпринимались попытки минимизировать ущерб образцам, используя для очистки их стенок абразивоструйную, а также лазерные установки [Heginbotham and Pousset, 2006, p. 89]. Однако при их использовании поверхность древесины также подвергается инвазивному вмешательству, хоть и значительно меньшему, чем при ручной зачистке образцов.

Целью данной работы является анализ современных возможностей исследования представляющих историческую и культурную ценность деревянных предметов так называемыми «неинвазивными методами» в дендрохронологии, главными из которых являются цифровая макрофотосъемка высокого разрешения с дальнейшей обработкой данных при помощи специального программного обеспечения и компьютерная томография.

Цифровая макрофотосъемка в дендрохронологии

К началу XXI в. методы регистрации годичных колец заметно улучшились. В самом начале изучения произведений искусства методом дендрохронологии, для измерения ширины колец использовалась увеличительная линза со шкалой, которая до стигала в лучшем случае разрешения 0,1 мм, а ширину колец просто записывали на листе бумаги [Fletcher, 1977, p. 335–352]. Другим, менее точным, но также эффективным методом было присвоение относительных значений каждому кольцу [Jansma, Hanraets, Vernimmet, 2004, p. 139–141]. В обоих случаях измерения могли использоваться для перекрестной датировки с другими рядами древесных колец, но отсутствие точности сильно затрудняло этот процесс. Чтобы преодолеть эту проблему, альтернативой являлось измерение годичных колец историко-художественных объектов непосредственно на самом объекте, но с использованием из-

Рис. 1 . Дендрохронологическое исследование художественных исторических объектов: поперечный край панно, очищенный ножами-скальпелями (по: [Domínguez-Delmás, 2020]).

мерительного устройства и микроскопа, которые обеспечивают разрешение не менее 0,01 мм. Однако общим ограничением для всех этих трех методов измерения является тот факт, что единственными остаточными сведениями о произведенных измерениях являются лишь записи на бумаге или на более современном этапе – записи в цифровом формате, полученные с помощью измерительных устройств. Следовательно, повторное изучение самих древесных колец объекта становится препятствием, поскольку повторный доступ к предметам, например в музее, получить трудно, поэтому архивирование данных исследуемых образцов стало одной из первостепенных задач всей современной дендрохронологии [Creasman, 2011, p. 103–115].

На современном этапе, благодаря достижениям в области цифровой фотографии, стало возможным измерять годичные кольца на объектах при помощи фотографий, сделанных на месте и одновременно выполнить анализ древесных колец с помощью специальных измерительных устройств. Чаще всего используются приборы типа Video Time Table (рис. 2), которые по своей сути объединяют в себе цифровую видеокамеру высокого разрешения и портативное измерительное устройство, позволяющее манипулировать этой камерой по всем трем

Рис. 2. Дендрохронологический измерительный прибор Video Time Table, использующийся в исследованиях. (по: [Bernabei, Bontadi, Rossi Rognoni, 2010]).

осям координат [Bernabei et al., 2010, p. 192–200]. Кроме того, древесные кольца теперь также можно запечатлеть на цифровых макроснимках в перекрывающейся последовательности для последующего измерения с высокой точностью при помощи специализированного программного обеспечения для анализа изображений, например, PAST4, CooRecorder и т.д. [Rodríguez-Trobajo, Domínguez-Delmás, 2015, p. 148–161].

Благодаря этому, сейчас возможно практически в любой момент получить изображения исследуемых поверхностей, а затем при необходимости использовать их повторно, проверить возможные ошибки, а также начать исследовать другие аспекты.

Данный метод также начинает активно внедряться и в отечественной дендрохронологии. В 2016 г., сотрудниками ИГ и ИА РАН, было проведено исследование трех икон XV–XVII вв., в котором активно применялась макрофотосъемка зачищенных поперечных сечений панелей икон [Matskovskiy, Dokgikh, Voronin, 2016, p. 60–68]. Затем, фотографии были объединены и занесены в программу CooRecorder © [CooRecorder basics…], где ширина всех колец была измерена, а на выходе получилось несколько готовых рядов, готовых к перекрестной датировке.

Применение компьютерной томографии в дендрохронологии

В конце 1980-х гг., вдохновившись новейшими разработками в области медицинской компьютерной томографии, в дендрохронологии начался новый этап поисков универсального способа исследования археологических объектов без разрушения и причинения вреда последним. Компьютерная томография (CТ), которая впервые была использована в медицине в 1971 г. позволяла реконструировать участки человеческого тела, не причиняя никакого вреда пациенту, что и с археологической точки зрения действительно являлось многообещающей перспективой. Однако, самые первые эксперименты с археологическими образцами, к сожалению, не увенчались успехом. В частности, эксперименты немецких [Reimers et al., 1989, p. 121–125] и датских [Preuss, Christensen, Peters, 1991, p. 123–130] исследователей показали, что хотя данная методика позволяла различать более твердые и более мягкие части годичных колец в хвойной древесине, разрешение реконструированного разреза (ок. 1 мм) было слишком мало для дендрохронологического датирования.

Полученные результаты, по-видимому, на некоторое время остановили поиски недеструктивных методов исследования древесины, ведь следующая попытка была осуществлена лишь в начале 2000-х гг., причем уже на другой платформе – промышленном рентгеновском микрофокусном компьютерном томографе (X-ray CT). Подобные аппараты, которые могут обеспечить разрешение вплоть до нескольких микрометров, создавались еще с 80-х гг., но для очень маленьких объектов. Лишь к началу нового тысячелетия они стали достаточно большими, чтобы в них можно было поместить образец достаточного размера для проведения дендрохронологического анализа.

Первой успешной датировкой деревянного объекта на основе компьютерной томографии было произведенное в 2006 г. исследование рукояти инструмента, сделанной из дуба [Grabner, Salaberger, Okochi, 2009, p. 349–352]. После публикации данной работы дендрохронологи по всему миру, один за одним, начали предпринимать успешные попытки использования X-ray томографов в своих исследованиях [Okochi, Fujii, Mitsutani, 2007, p. 155–164; Dreossi et al, 2009, p. 34–39].

Кроме работ отдельных исследователей, начиная с 2007 г., по всему миру стартовало несколько крупномасштабных международных проектов, целью которых было изучение потенциала рентгеновской томографии при работе с разными породами деревьев (проект DendroCT), а также с древесиной разной степени сохранности (проект ABD). По их результатам была доказана высокая эффективность и ценность X-ray томографа для дендрохро- нологических исследований [Bill et al., 2012, p. 223– 230; Streeton, 2013, p. 1350–1550].

Однако, несмотря на очевидные успехи в применении метода, были и сообщения о неудачных попытках сканирования некоторых пород археологической древесины: в основном они были связаны с тем, что образцы были влажными и контраст между водой и самой древесиной был слишком низок для удачного сканирования [Bill et al., 2012, p. 225].

Но даже при учете подобных неточностей метода, использование технологии сканирования образца вместо традиционного взятия образцов для дендрохронологии имеет несколько очевидных преимуществ. Количество образцов, проанализированных в любом исследовании, обычно ограничивается степенью повреждения археологического материала.

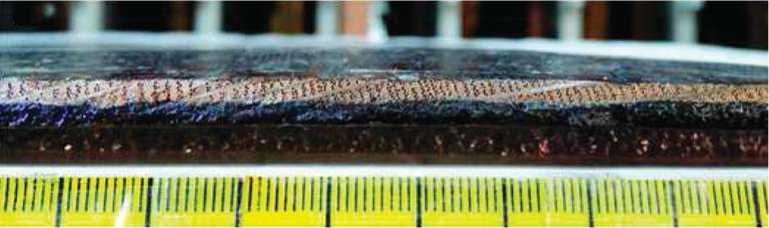

В российской дендрохронологии также предпринималась попытка применения компьютерной томографии при исследовании древесины неинвазивным путем: в 2010 г. совместными усилиями сотрудников ИАЭТ и ИЯФ СО РАН было проведено исследование деревянного изделия методом рентгеновской томографии [Гольдберг, Купер, Слюсаренко, 2010, с. 176–180]. Экспериментальным образцом данного исследования послужила деревянная бляха в форме усеченного конуса со сквозным отверстием в центре, которая являлась деталью колчана (рис. 3) и происходила из кург. 1 могильника Ак-Алаха 1 [Полось-мак, 1994, с. 30]. Образец был небольшого размера (диаметром 37 и высотой 14 мм), изготовлен из тонкослойной древесины и содержал большое количе-

Рис. 3 . Исследование деревянного изделия методом вычислительной рентгеновской томографии.

а – общий вид колчанной бляхи из кург. 1 могильника Ак-Алаха-1; б – поперечный разрез предмета с обозначенным радиусом измерения; в – кривая плотности, отражающая изменчивость ширины годичных колец. (по: [Гольдберг, Купер, Слюсаренко, 2010]).

ство годичных колец, из-за чего он и был выбран для этого исследования. В качестве томографической установки использовалась станция «Томографии и микроскопии» ИЯФ СО РАН. В результате эксперимента было получено полное трехмерное изображение образца с разрешением вплоть до 0,1 мм, что обеспечивало довольно отчетливое различение границ годичных колец, в том числе и достаточно узких. Единственной на тот момент нерешенной проблемой являлась рабочая область детектора установки. Размер пучка синхротронного излучения, а также используемая длина волны рентгеновского излучения, наложили ограничения на размер исследуемых объектов, который на тот момент не мог превышать 50–60 мм в поперечном сечении [Гольдберг, Купер, Слюсаренко, 2010, с. 176–180].

Заключение

Используя техники, основанные на сканировании или фотографировании объектов, мы обнаруживаем, что существует огромный объем информации, который может быть получен без ущерба для материала, поэтому единственным ограничением использования данных методов является лишь финансирование. Поскольку сканирование в промышленном томографе стоит дорого – одно сканирование с последующей реконструкцией часто занимает 2 часа, а нить накала, производящая рентгеновские лучи, изнашивается – использование метода компьютерной томографии требует дополнительных финансовых средств. Однако, задумываясь об этих затратах, следует помнить о том ущербе, который наносится предметам при традиционном отборе образцов: насколько велики затраты на разрезание объекта не только с точки зрения его дальнейшего ремонта или реставрации, но и с позиции потери прочности конструкции, а также в аспекте дальнейшей научной и культурной ценности артефакта. Кроме того, дополнительным преимуществом при работе со сканированием является то, что изображения можно сохранить и повторно изучить в будущем, в то время как при традиционном методе повторное разрешение исследователю могут и не дать.

Появление и активное внедрение неинвазивных методов в дендрохронологию может существенно увеличить источниковую базу, доступную для исследователей, добавив к ней большое число археологических артефактов, произведений искусства, а также предметов антиквариата и многого другого.

Филатова М.О. работала в рамках темы НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0010.

Список литературы Неинвазивные методы в дендрохронологии: проблемы и перспективы

- Гольдберг Е.Л., Купер К.Э., Слюсаренко И.Ю. Предварительные результаты использовния метода вычислительной рентгеновской томографии для анализа археологических деревянных изделий // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. - Т. XVI.- С. 176-180.

- Полосьмак Н.В. «Стерегущие золото грифы». - Новосибирск: ВО «Наука», 1994. - 125 с.

- Bernabei M., Bontadi J., Rossi Rognoni G. A dendrochronological investigation of stringed instruments from the collection of the Cherubini Conservatoryin Florence, Italy // Journal of Archaeological Science. - 2010. -Vol. 37. - P. 192-200. - doi:10.1016/j.jas.2009.09.031.

- Bill J., Daly A., Johnsen O., Dalen K. DendroCT - Dendrochronology without damage // Dendrochronologia. - 2012. - Vol. 30, iss. 3. - P. 223-230. -doi:10.1016/j.dendro.2011.11.002.

- Creasman P.P . Basic principles and methods of dendrochronological specimen curation // Tree-Ring Research. - 2011. - Vol. 67, iss. 2. - P 103-115. - doi:10.3959/2011-2.1

- CooRecorder basics [Электронный ресурс] // Cybis Elektronik & Data AB. - URL:https://www.cybis.se/forfun/ dendro/helpcoorecorder7/ (дата обращения 05.09.2021).

- Dreossi D., Favretto S., Fioravanti M., Mancini L., Rigon L., Sodini N., Tromba G., Zanini F. Synchrotron radiation micro-tomography: a non-invasive tool for the characterization of archaeological wood // Wood Science for Conservation of Cultural Heritage, Firenze University Press. - 2009. - P. 34-39.

- Fletcher J.M. Tree-ring chronologies for the 6th to 16th centuries for oaks of southern and eastern England // Journal of Archaeological Science - 1977. - Vol. 4, iss. 4. - P. 335352. - doi:10.1016/0305-4403(77)90028-0.

- Grabner M., Salaberger D., Okochi T. The need of high resolution p-X-ray CT in dendrochronology and in wood identification // Proceedings of 6th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis. -2009. - P. 349-352. - doi:10.1109/ISPA.2009.5297695.

- Heginbotham A., Pousset D. The Practical Application of Dendrochronology to Furniture: The Case of the J. Paul Getty Museum’s Renaissance Burgundian Cabinet // Journal of the American Institute for Conservation. - 2006. - Vol. 45, iss. 2. - P. 89. - doi:10.1179/019713606806112522.

- Jansma E., Hanraets E., Vernimmet T. Tree-ring research on Dutch and Flemish art and furniture // Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology. - 2004. -Vol. 2. - P. 139-146.

- Kuniholm P.I. Archaeological dendrochronology // Dendrochronologia. - 2002. - Vol. 20, iss. 1-2. - P. 63-68. -doi:10.1078/1125-7865-00008

- Matskovsky V., Dolgikh A., Voronin K. Combined dendrochronological and radiocarbon dating of three Russian icons from the 15th-17th century // Dendrochronologia. - 2016. - Vol. 39. -P. 60-68. - doi:10.1016/j.dendro.2015.10.002.

- Okochi T., Fujii H., Mitsutani T. Nondestructive tree-ring measurements for Japanese oak and Japanese beech using micro-focus X-ray computed tomography // Dendrochronologia. - 2007. - Vol. 24, iss. 2-3. - P. 155164. - doi:10.1016/j.dendro.2006.10.010.

- Preuss P., Christensen K., Peters K. The use of computer-tomographical X-ray scanning in dendrochronology // Norwegian Archaeological Review. -1991. - Vol. 24. - P. 123-130.

- Reimers P., Riederer J., Goebbels J., Kettschau A. Dendrochronology by means of X-ray computed tomography (CT) // Archaeometry: Proceedings of the 25 th International Symposium, Elsevier Science. - 1989. - P. 121-125.

- Rodriguez-Trobajo E., Dommguez-Delmas M. Swedish oak, planks and panels: dendroarchaeological investigations on the 16 th century Evangelistas altarpiece at Seville Cathedral (Spain) // Journal of Archaeological Science. - 2015. - Vol. 54, iss. 1-2. - P. 148-161. -doi:10.1016/j.jas. 2014.11.039

- Streeton N.L.W. Project description: After the Black Death: Painting and Polychrome Sculpture in Norway // Norwegian Research Council, Oslo. - 2013. -P. 1350-1550.