Нейропатия надлопаточного нерва в сочетании с массивными разрывами вращательной манжеты плеча: клиническая картина, диагностика, лечение

Автор: Ушкова О.Г., Доколин С.Ю., Шершнев А.М., Кузьмина В.И.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Научные обзоры

Статья в выпуске: 2 т.16, 2025 года.

Бесплатный доступ

Нейропатия надлопаточного нерва — вид патологии, который до недавнего времени считался довольно редким и наблюдался в основном у спортсменов. На самом деле данная проблема встречается достаточно часто, особенно в качестве профессионального заболевания у людей, занимающихся тяжёлым физическим трудом. Синдром сдавления надлопаточного нерва — проблема комплексная, сочетающая множество причин, приводящая к атрофии надостной и подостной мышц. Компрессия надлопаточного нерва обусловлена его сложной анатомией, наличием дополнительных костных и других образований в области вырезки лопатки, а также травматическими повреждениями вращательной манжеты плеча и ости лопатки. Существует мнение, что сокращение повреждённых надостной и подостной мышц могут вызывать контузионные изменения надлопаточного нерва, которые могут сохраняться после реконструкции вращательной манжеты плеча. В представленной работе обобщены имеющиеся данные о нейропатии надлопаточного нерва, особенно в сочетании с массивными разрывами вращательной манжеты плеча, а также о причинах возникновения, клинических проявлениях, диагностике, сравнительных результатах различных методов лечения. Проведён анализ основных результатов хирургического лечения нейропатии надлопаточного нерва, в частности артроскопической декомпрессии в сочетании с лечением патологии вращательной манжеты плеча. Анализ литературы показал, что при наличии объёмных образований, костных деформаций в области вырезки лопатки хирургическая коррекция имеет значимые положительные результаты. В случае повреждения вращательной манжеты плеча сочетание артроскопического релиза надлопаточного нерва с её реконструкцией даёт хорошие клинические результаты, способствует уменьшению болевого синдрома в послеоперационном периоде, однако значимых различий при восстановлении вращательной манжеты как с процедурой релиза, так и без неё не выявлено. Бóльшая часть пациентов с хроническим болевым синдромом и дегенеративными изменениями могут успешно лечиться консервативно. Несмотря на то, что связь разрывов вращательной манжеты плеча и нейропатии надлопаточного нерва не вызывает сомнений, многие исследователи описывают отсутствие статистически значимой разницы в клинических результатах реконструкции вращательной манжеты плеча с проведением процедуры артроскопического релиза и без таковой. Таким образом, вероятно, следует более чётко ограничить показания к артроскопическому релизу надлопаточного нерва при его нейропатии на основании данных исследования на бóльших выборках пациентов.

Нейропатия надлопаточного нерва, вращательная манжета, надлопаточный нерв, артроскопическая декомпрессия надлопаточного нерва

Короткий адрес: https://sciup.org/143184560

IDR: 143184560 | DOI: 10.17816/clinpract660106

Текст научной статьи Нейропатия надлопаточного нерва в сочетании с массивными разрывами вращательной манжеты плеча: клиническая картина, диагностика, лечение

Боли в плечевом суставе являются весьма распространённой ортопедической проблемой. Боль в плече является третьей по распространённости жалобой на опорно-двигательный аппарат в первичной медицинской помощи [1, 2]. Жалобы на боли, связанные непосредственно с плечевым суставом, чаще всего являются следствием повреждения костных и хрящевых структур плечевого, акромиально-ключичного или грудиноключичного суставов, а также вращательной манжеты плеча или других мягких тканей плечевого комплекса. Распространённость боли в плече в сообществе широко варьирует и, по данным последних исследований, оставляет 16%. Показатели выше для женщин, чем для мужчин. Частота болей в плече

REVIEW

Suprascapular Neuropathy Combined with Massive Rotator Cuff Tears: Clinical Signs, Diagnostics, Treatment

O.G. Ushkova1, S.Yu. Dokolin2, A.M. Shershnev2, V.I. Kuzmina2

-

1 Family Medicine Clinic (Eucalyptus Clinical Medicine Center), Voronezh, Russia;

-

2 Vreden National Medical Center forTraumatology and Orthopedics, Saint Petersburg, Russia

Suprascapular neuropathy is a type of disease, which up until recently was considered quite rare and observed mainly among the athletes. On the contrary, this problem is observed quite often, especially as a professional disease among the individuals involved in heavy manual labour. The syndrome of suprascapular nerve compression is a complex problem, combining a multitude of reasons and resulting in the atrophy of the supraspinal and infraspinous muscles. The compression of the suprascapular nerve is developing due to its complex anatomy, the presence of additional bony and other types of structures in the area of the scapular notch, as well as due to the traumatic lesions of the rotator cuff and of the scapular spine. There is an opinion that the contraction of the damaged supraspinal and infraspinous muscles may cause contusion- related changes in the suprascapular nerve, which may persist after the reconstruction of the rotator cuff. The provided research summarizes the data available on the suprascapular neuropathy, especially combined with massive rotator cuff tears, as well as on the reasons of its development, the clinical manifestations, the diagnostics and the comparative results for various treatment methods. An analysis was conducted of the main research results obtained using the surgical treatment for suprascapular neuropathy, in particular, the arthroscopic decompression combined with the treatment of rotator cuff abnormalities. The analysis of literature data has shown that, in case of the presence of space-occupying masses or bone deformities in the area of the scapular notch, surgical correction shows significant positive results. In case of damaged rotator cuff, the combination of arthroscopic release of the suprascapular nerve with its reconstruction provides good clinical results, promoting to the decrease of the pain syndrome during the postoperative period, however, no significant differences were reported when restoring the rotator cuff both with the release procedure and without it. Most part of the patients with chronic pain syndrome and degenerative changes can be successfully treated conservatively. Despite the fact that the relation of rotator cuff tears and suprascapular neuropathy is undoubtful, many researchers describe the absence of statistically significant difference in the clinical results of reconstructing the rotator cuff together with arranging the procedure of arthroscopic release and without it. Thus, probably, the indications to arthroscopic release of the suprascapular nerve should be clearly limited to cases of its neuropathy based on the data obtained during the research including larger samples of patients.

Submitted 21.02.2025 Accepted 30.05.2025 Published online 21.06.2025

варьирует от 7,7 до 62 на 1000 человек в год (средние значения 37,8 на 1000 человек в год) [3]. Примечательно, что у 20–40% пациентов наблюдаются бессимптомные разрывы вращательной манжеты плеча, свидетельствующие о том, что структурная патология не всегда может проявляться клинически, а также нарушать функцию плечевого сустава [4]. Патология надлопаточного нерва в последнее время стала одной из распространённых причин боли и слабости в плечевом суставе [4, 5].

За последнее время опубликовано множество научных статей о встречаемости, причинах, факторах риска и возможных вариантах консервативного и хирургического лечения нейропатии надлопаточного нерва в сочетании с массивным разрывом вращательной манжеты плеча, однако единого мнения о тактике лечения, по данным литературы, не сформировано.

В представленном обзоре мы обобщили имеющиеся на сегодняшний день данные о нейропа-

тии надлопаточного нерва, особенно в сочетании с массивными разрывами вращательной манжеты плеча, а также о причинах возникновения, клинических проявлениях, диагностике, сравнительных результатах различных методов лечения.

Методология поиска источников

В настоящий обзор вошли публикации из Pubmed до 2024 года включительно. Поиск проводился по ключевым словам «надлопаточный нерв», «нейропатия надлопаточного нерва», «надлопаточная вырезка», «спиногленоидальная вырезка», «артроскопическая декомпрессия (релиз) надлопаточного нерва», «массивные разрывы вращательной манжеты плеча». Был проведён анализ основных клинических результатов хирургического лечения.

НЕЙРОПАТИЯ НАДЛОПАТОЧНОГО НЕРВАВ СОЧЕТАНИИ С МАССИВНЫМ РАЗРЫВОМВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА:ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ, ФАКТОРЫ РИСКА, ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ

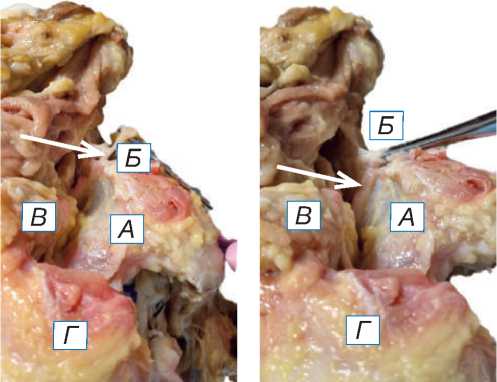

Анатомические особенности

Синдром компрессии надлопаточного нерва во многом обусловлен сложным анатомическим строением самого нерва, образованного ветвями верхнего ствола плечевого сплетения [6–8], иннервирующего надостную и подостную мышцы, акромиально-ключичный сустав, кожу задней поверхности плеча. В строении надлопаточного нерва выделяют два возможных участка ущемления — область надлопаточной вырезки (рис. 1) и область спиногленоидальной вырезки [9]. Вариантная

Рис. 1. Область надлопаточной вырезки. Лопатка ( А ), поперечная связка лопатки ( Б ), которая на рисунке слева рассечена, а справа — цела, отведённая надостная мышца ( В ), акромион ( Г ). Стрелкой указан надлопаточный нерв.

анатомия строения надлопаточной вырезки может являться причиной возможного сдавления надлопаточного нерва. Существует шесть типов строения надлопаточной вырезки: тип 1 — углубление; тип 2 — неглубокая V-образная вырезка; тип 3 — U-образная вырезка; тип 4 — глубокая V-образная вырезка; тип 5 — U-образная вырезка с частичным окостенением связки; тип 6 — полное окостенение поперечной связки [10]. Такая вариантная анатомия и обусловливает сложности диагностики нейропатии надлопаточного нерва, которая чаще развивается при 5-м и 6-м типах строения лопатки.

Патофизиология и причины возникновения нейропатии надлопаточного нерва

Нарушение функции плечевого сустава может быть обусловлено как поражением вращательной манжеты плеча, так и нарушением её иннервации. Выделяют два возможных уровня поражения надлопаточного нерва — проксимальный (между лестничными мышцами и точкой Эрба, т.е. место отхождения от плечевого сплетения) и дистальный (между надлопаточной вырезкой на верхнем краю лопатки и подостной мышцей). При движении плеча вперёд при наружной ротации волокна надлопаточного нерва смещаются, при этом происходит растяжение нерва: площадь его поперечного сечения уменьшается, а давление внутри нервных пучков повышается [5, 11]. Если при растяжении нерва не был превышен предел его эластичности, то нерв восстанавливает свою исходную длину, если же предел эластичности превышен, то нерв деформируется и не может восстановить исходную длину. Таким образом, ротационные повторяющиеся движения плеча являются причиной повторной травмы или компрессии надлопаточного нерва [5]. Сдавление нерва возможно также при костно-травматических изменениях и дополнительных костных образованиях лопатки, при наличии объёмных кист, опухолей в области вырезки лопатки [12–14].

В настоящее время большой интерес вызывает связь между нейропатией надлопаточного нерва и массивной ретракцией волокон при разрывах вращательной манжеты плеча. M.J. Albritton и соавт. [15] в своём исследовании обратили внимание, что медиальная ретракция сухожилия надостной мышцы резко увеличивает натяжение нерва. Установлено, что существует предел натяжения при латерализации надостной и подостной мышц при проведении оперативного лечения шва вращательной манжеты плеча, так как это может приве- сти к избыточному натяжению ветвей надлопаточного нерва. В свою очередь, существует мнение, что у пациентов с увеличенным диапазоном движений в плечевом суставе и изолированными повреждениями подлопаточной мышцы имеется риск развития нейропатии надлопаточного нерва [16].

Клинические проявления

Клинические проявления нейропатии во многом зависят от локализации патологии и причин ущемления [9, 13]. При подробном опросе и осмотре пациента можно установить наличие нарушений кожной чувствительности в области задних отделов плеча, а также локализации боли в области лопатки, которая может усиливаться при приведении плечевой кости с одновременной её внутренней ротацией, либо при сгибании в плечевом суставе с одновременным приведением плеча, а также при повороте головы в противоположную сторону [17]. При пальпации область надостной ямки может быть резко болезненна, могут определяться положительные тесты на растяжение [18] и на приведение руки в поперечном направлении (тест, описанный План-ше: пациента просят отвести руку назад и повернуть её внутрь, если пациент жалуется на усиление боли в задней части плеча, тест считается положительным) [19]. При осмотре также стоит обращать внимание на контралатеральную сторону: при нейропатии надлопаточного нерва наблюдается выраженная гипотрофия надостной и подостной мышц. Сдавление нерва в надлопаточной вырезке может привести к потере более 75% силы при отведении и наружной ротации [20]. При поражении нерва в области спиногленоидальной вырезки чувствительных нарушений и болевого синдрома не наблюдается, возможны лишь изолированная гипотрофия подлопаточной мышцы и слабость наружной ротации [21].

Дифференциальную диагностику данного заболевания проводят с радикулопатиями уровня С5 шейного отдела позвоночника, патологией плечевого сплетения, спинальными мышечными амио-трофиями, а также другими различными вторичными нейропатиями [19].

Диагностические методы обследования

При подозрении на патологию вращательной манжеты плеча, в том числе в сочетании с нейропатией надлопаточного нерва, для исключения костной патологии следует выполнить стандартную рентгенографию в прямой проекции, при этом к данной проекции стоит добавить снимок надло- паточной вырезки Страйкера — снимок со специальной укладкой (пациент лежит на спине, положив ладонь повреждённой руки на лоб, а рентгеновский луч направлен под углом 15° к голове) для оценки надлопаточной вырезки и спиногленоидальной вырезки (метод Страйкера) [12].

Для исключения костной патологии лопатки также возможно выполнение компьютерной томографии, в том числе с 3D-реконструкцией, которая может показать наличие анатомических особенностей, повреждающих нерв. Так, K. Honoki и соавт. [22] установили, что окостенение поперечной связки лопатки значительно чаще встречалось у пожилых пациентов, что, скорее, указывает на возрастные изменения. Кроме того, не было выявлено прямой корреляции между узкой вырезкой лопатки, окостенением вышеуказанной связки и нейропатией надлопаточного нерва.

Золотым стандартом исследования является магнитно-резонансная томография (МРТ) как наиболее точный метод выявления патологии мягких тканей плечевого сустава. МРТ позволяет оценить изменения (повреждения) мышц вращательной манжеты плеча, степень смещения (ретракции) сухожилий, выявить жировую дегенерацию/гипо-трофию/атрофию надостной и подостной мышц, а также наличие дополнительных образований в области вырезки лопатки — ганглиозных кист, опухолей и т.п. [23, 24]. При МРТ патогномоничными признаками будут отёк в области надостной и подостной мышц, жировая дегенерация, наличие жидкостных образований в области надостной вырезки лопатки [23, 25, 26].

При подозрении на синдром сдавления надлопаточного нерва стоит провести электронейромиографию (ЭНМГ). Основное отличие при нейропатии — наличие фибрилляций и патологических колебаний М-волн. ЭНМГ позволяет выявить изменения нервной проводимости и может указывать на мышечную гипотрофию, однако при дифференциальной диагностике с другими патологиями плеча может быть неэффективной. Стоит отметить, что и при длительно существующей хронической нейропатии метод ЭНМГ утрачивает свою силу [27], так как не позволяет выявить повреждения более мелких волокон либо части нерва. К тому же отрицательные результаты ЭНМГ не могут достоверно исключить диагноз нейропатии надлопаточного нерва при наличии соответствующей клинической картины [28, 29].

При установлении диагноза нейропатии надлопаточного нерва возможно проведение ультразву-

КТ ГА

кового исследования (УЗИ) [26, 30, 31]. По данным публикаций, УЗИ — хороший метод оценки мышечных повреждений, позволяющий выявить повреждения мышечных волокон на различных уровнях, однако при проведении дифференциальной диагностики необходимо использовать МРТ-исследование.

Лечение

Консервативное лечение. Непосредственно причины самой нейропатии, а также её сочетание с другими патологическими изменениями в области плечевого сустава являются наиболее важными факторами при выборе подходящего лечения [27]. Большинство авторов склоняются к мнению, что начинать лечение нейропатии стоит консервативно, если данная патология не обусловлена патологическими процессами, требующими хирургического вмешательства [32]. Если консервативное лечение не даёт результатов, рекомендуется хирургическая декомпрессия надлопаточного нерва. Тем не менее оптимальная продолжительность неоперативного лечения остаётся неясной [33]. Данные литературы свидетельствуют о том, что консервативное лечение часто даёт неудовлетворительные результаты у пациентов с длительностью симптомов более полугода, а также у лиц с выраженной гипотрофией и атрофией мышц, с объёмными поражениями и обширными разрывами вращательной манжеты плеча.

Хирургическое лечение. Показанием к хирур- гическому лечению является компрессия нерва объёмными образованиями, массивными разрывами вращательной манжеты плеча, а также неэффективность консервативного лечения [32]. Доказано, что у пациентов с надлопаточной нейропатией, обусловленной сдавлением мягкими тканями, хирургическое лечение даёт лучшие результаты, и по возможности следует отдавать предпочтение артроскопическому вмешательству, а не открытым методам [18, 34]. По современным представлениям, непосредственно артроскопическое вмешательство [35–37] является золотым стандартом лечения нейропатии надлопаточного нерва [27, 36, 38], а также сопутствующей патологии вращательной манжеты плеча [23, 39, 40].

По данным современных публикаций, нет однозначного мнения, показана ли артроскопическая декомпрессия пациентам с массивными разрывами вращательной манжеты плеча. Ранее в литературе сообщалось об улучшении функциональных показателей у пациентов с массивными разрывами вращательной манжеты плеча в сочетании с артроскопическим релизом надлопаточного нерва. L. Lafoss и соавт. [34] проанализировали результаты артроскопической декомпрессии в серии у 10 пациентов и обнаружили улучшение состояния и функций у всех пациентов. J.G. Costouros и соавт. [39] сообщили о шести пациентах с нейропатией, связанной с обширным разрывом вращательной манжеты. Авторы обнаружили стойкое улучшение функции у четырёх пациентов и частичное восстановление — у двух. В исследовании A.A. Shah и соавт. [40] у 21/24 (87,5%) пациентов наблюдались глубокая боль в задней части плеча и нейропатия надлопаточного нерва по данным ЭНМГ. После декомпрессии надлопаточного нерва у 17/24 (71%) пациентов через 9 недель после операции снизилась интенсивность боли и улучшились показатели по Шкале американских хирургов ASES. Однако в серии из 75 пациентов с обширным разрывом вращательной манжеты плеча, которым была проведена операция по восстановлению вращательной манжеты, L. Lafoss и соавт. [34] выявили сопутствующую нейропатию надлопаточного нерва с помощью ЭНМГ до операции в 29 (39%) случаях. В этой группе не выявлено статистически значимых различий между пациентами с высвобождением нерва и теми, у кого его не было.

Группы P. Collin [29] и P. Yang [41] сообщили о том, что среди пациентов с артроскопическим релизом надлопаточного нерва в сочетании со швом вращательной манжеты плеча не наблюдалось статистически более значимого снижения болевого синдрома, оцениваемого по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), по сравнению с группой пациентов без проведения артроскопического релиза надлопаточного нерва, т.е. с изолированным швом вращательной манжеты плеча. Кроме того, в группе с декомпрессией не наблюдалось значительно более выраженного улучшения по шкале оценки состояния пациентов и объёма движений в плечевом суставе UCLA по сравнению с группой без артроскопического релиза надлопаточного нерва. Результаты исследований показали, что дополнительное высвобождение надлопаточного нерва не приносит никакой пользы при артроскопической операции по восстановлению вращательной манжеты плеча и что частота возникновения нейропатии надлопаточного нерва у пациентов с разрывами задневерхней части вращательной манжеты плеча составляет 8,7%.

N.P. Sachinis и соавт. [27] провели рандомизи рованное контролируемое исследование , чтобы выяснить, может ли само по себе устранение разрыва быть успешным методом лечения даже у пациентов с установленной нейропатией надлопаточного нерва. Авторы не обнаружили значительных различий в улучшении функции плеча между устранением только непосредственно разрыва вращательной манжеты плеча и устранением разрыва с дополнительной опцией в виде релиза надлопаточного нерва. Кроме того, исследование показало, что функция плеча обратно пропорциональна жировой инфильтрации в области подлопаточной мышцы , которая может возникать вторично по отношению к нейропатии надлопаточного нерва.

В исследовании K. Yamacado [37] из 31 случая нейропатии надлопаточного нерва в сочетании с разрывами вращательной манжеты плеча не выявлено достоверной разницы между группами с релизом надлопаточного нерва и без него по всем измерениям при окончательном наблюдении: показатели шкал UCLA и ВАШ не составили статистически значимой разницы в двух группах сравнения, однако результаты показали, что артроскопический релиз надлопаточного нерва в дополнение к артроскопическому восстановлению сухожилий приводит, в конечном итоге, к выздоровлению, улучшая состояние по сравнению с предоперационным.

Исследование доктора А.Р. Гиниятова и соавт. [36] показало, что применение артроскопического релиза надлопаточного нерва в сочетании с массивным разрывом вращательной манжеты плеча значимо улучшало состояние пациентов в первые три месяца по сравнению с группой без релиза, а также наибольшую значимость методики при массивных разрывах.

В свою очередь систематический анализ A.B. Sandler и соавт. [42] показал, что релиз надлопаточного нерва при лечении надлопаточной невропатии улучшает функциональные результаты, однако стоит уделять большее внимание клиническим симптомам и диагностике этого заболевания.

Таким образом можно заключить, что в публикациях последнего времени описываются разные результаты: в одних работах — отсутствие статистически значимой разницы в клинических результатах реконструкции вращательной манжеты плеча с проведением процедуры артроскопического релиза и без таковой, в других — положительные результаты артроскопического релиза надлопаточного нерва в сочетании со швом вращательной манжеты плеча. Стоит отметить, что выборка во всех собственных авторских исследованиях была небольшой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ литературы показал, что при изолированной нейропатии надлопаточного нерва большинство авторов склоняются к консервативному лечению, а при наличии патологии вращательной манжеты плеча все исследователи говорят о необходимости хирургического лечения. Несмотря на то, что связь нейропатии надлопаточного нерва и разрывов вращательной манжеты плеча у большинства исследователей не вызывает сомнения, а также что сочетание артроскопического релиза надлопаточного нерва с реконструкцией вращательной манжеты плеча приводит к хорошим клиническим и функциональным результатам, единого мнения об эффективности артроскопического релиза надлопаточного нерва нет. Существуют публикации, которые свидетельствуют о положительных результатах артроскопического релиза надлопаточного нерва в сочетании с массивными разрывами вращательной манжеты плеча (особенно при наличии образований в области вырезки лопатки), однако, по данным других исследователей, значимой статистической разницы между восстановлением вращательной манжеты с процедурой релиза и без таковой не выявлено. Таким образом, вероятно, следует более чётко ограничить показания к артроскопическому релизу надлопаточного нерва при его нейропатии на основании данных исследования на больших выборках пациентов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. О.Г. Ушкова , А.М. Шершнев , В.И. Кузьмина — поиск и обзор литературы, анализ полученных данных, описание полученных результатов; С.Ю. Доколин — контроль и редактирование материалов. Авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы одобрили рукопись, а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части).

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При проведении исследования и создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

kV ГА

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе неприменима, данные могут быть опубликованы в открытом доступе.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента и научный редактор издания.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions. O.G. Ushkova , A.M. Shershnev , V.I. Kuzmina : search and review of literature, analysis of the data obtained, description of the results obtained; S.Y. Dokolin: control and editing of materials. Thereby, all authors provided approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

Funding sources. No funding.

Disclosure of interests. The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Statement of originality. The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) in conducting the research and creating this paper.

Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing is not applicable to this work, data can be published as open access.

Generative AI. Generative AI technologies were not used for this article creation.

Provenance and peer-review. This paper was submitted to the journal on an initiative basis and reviewed according to the usual procedure. Two external reviewers and the scientific editor of the publication participated in the review.