Нейропсихологический статус больных с эпилепсией и клиническими проявлениями краниоцеребральной диспропорции на фоне модифицированной терапии

Автор: Ларькин В.И., Стельмах Н.С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.33, 2018 года.

Бесплатный доступ

В ходе проведения исследования проанализированы истории болезни 124 пациентов с эпилептическими приступами (криптогенная эпилепсия). Диагноз был поставлен на основании типичной клинической картины, анамнеза, динамики электроэнцефалографии и/или видео-ЭЭГ-мониторинга в формате 10 ч. Группа I состояла из 36 пациентов с уровнем ликворо-краниального индекса в пределах физиологической нормы (от 1,6 до 3,6, при среднем значении 2,1±0,2), которым в период госпитализации и на амбулаторно-поликлиническом этапе проводилась стандартная многокомпонентная терапия. Группу II составили 42 пациента, у которых, согласно комплексному анатомо-функциональному обследованию, ликворо-краниальный индекс был меньше физиологической нормы (от 0,8 до 1,2; при среднем значении 1,0±0,1), терапия проводилась по стандартной схеме и была идентична таковой, проводимой в группе I. Группа III (основная, n=46) характеризовалась ликворо-краниальным индексом менее физиологической нормы (от 0,8 до 1,2; при среднем значении 0,9±0,1) и модифицированной терапией. Установлено, что у пациентов с низким ликворо-краниальным индексом, получающих стандартную терапию, на протяжении 2 лет наблюдения развивается более выраженный когнитивный дефицит по сравнению с пациентами с низким ликворо-краниальным индексом, получающими модифицированную терапию. Своевременная коррекция повышенного внутричерепного давления позволила предотвратить значительное усугубление патопсихологического дефицита, нарушений кратковременной и долговременной памяти и когнитивной деятельности в целом.

Эпилепсия, краниоцеребральный индекс, нейропсихологический статус

Короткий адрес: https://sciup.org/149125237

IDR: 149125237 | DOI: 10.29001/2073-8552-2018-33-3-78-85

Текст научной статьи Нейропсихологический статус больных с эпилепсией и клиническими проявлениями краниоцеребральной диспропорции на фоне модифицированной терапии

На сегодняшний день ученые доказали наличие взаимосвязи между течением заболевания и нарушением когнитивных функций в зависимости от локализации патологического процесса и типа приступов [1]. Отмечено, что у больных, страдающих симптоматической эпилепсией, интеллектуальные нарушения возникают чаще, чем у пациентов с эпилепсией с неустановленной этиологией [2]. Многие авторы сходятся во мнении, что когнитивные нарушения у пациентов, страдающих эпилепсией, связаны с ранним началом заболевания, частотой и характером приступов, длительным течением эпилепсии, наличием структурно-морфологических поражений головного мозга [3–5].

Дебют заболевания в первые 5 лет жизни нередко обусловливает развитие тяжелых когнитивных нарушений, зачастую доходящих до степени умственной отсталости и деменции. Частые приступы и вторичная генерализация эпилептических приступов способствуют усугублению когнитивного дефицита [6, 7]. Но и среди пациентов с недавно диагностированной эпилепсией проблемы в когнитивной сфере также распространены больше, чем в общей популяции. Согласно данным G. A. Baker, у взрослых пациентов уже через год после дебюта заболевания ухудшаются средние показатели памяти, скорости психомоторных реакций и способности к обучению [8]. Также доказано, что даже фокальные и тонико-клонические приступы оказывают негативное влияние на когнитивные способности, особенно это касается памяти [9]. Серьезное повреждающее действие на головной мозг оказывают генерализованные эпилептические приступы, что обусловлено возникновением тяжелых нарушений гомеостаза, а также развитием гипоксии, гипертензии и гипертермии [10].

Множество сложных механизмов развития как самого заболевания, так и когнитивных нарушений у пациентов с разными формами эпилепсии заставляют врача задуматься над выбором эффективной патогенетической и симптоматической терапии, направленной в том числе и на коррекцию когнитивного дефицита у данной категории пациентов [11]. Особый интерес вызывает группа «малоголовых» пациентов, имеющих малый объем резервных ликворных пространств, головного мозга и врожденное снижение интеллекта. Вероятно, данная категория пациентов имеет высокий риск развития эпилепсии и более тяжелое ее течение. Однако эта гипотеза требует подтверждения.

Цель исследования: на основании комплексного анализа выявить особенности нейропсихологического статуса больных эпилепсией с краниоцеребральной диспропорцией на фоне модифицированной терапии.

Материал и методы

В ходе проведения исследования осуществляли сравнительный анализ данных клинических, инструментальных и лабораторных методов исследований. Были проанализированы истории болезни 124 пациентов с эпилептическими приступами (криптогенная эпилепсия). Диагноз был поставлен на основании типичной клинической картины, анамнеза, динамики электроэнцефалографии (ЭЭГ) и/или видео-ЭЭГ-мониторинга в формате 10 ч. Возрастной диапазон больных на момент включения в исследование составил 18–45 лет. Половой состав обследованных пациентов был представлен 67 мужчинами и 57 женщинами, средний возраст участников исследования составил 35,9±6,8 года. Все пациенты прошли лечение в Эпилептологическом центре бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиническая больница» в период с 2011 по 2017 г.

На основании определения ликворо-краниального индекса [12] и характеристик стандартной и модифицированной терапии было выделено три группы. Дизайн исследования соответствовал международным принципам Хельсинкской декларации и всем этическим стандартам по защите людей в процессе выполнения научной работы. Группа I состояла из 36 пациентов (20 мужчин и 16 женщин, средний возраст в группе — 34,0±7,2 года) с уровнем ликворо-краниального индекса в пределах физиологической нормы (от 1,6 до 3,6; при среднем значении 2,1±0,2), которым в период госпитализации и на амбулаторно-поликлиническом этапе проводилась стандартная многокомпонентная терапия. Группу II составили 42 пациента (22 мужчины и 20 женщин, средний возраст в группе — 37,7±8,2 года), у которых согласно комплексному анатомо-функциональному обследованию ликворо-краниальный индекс был меньше физиологической нормы (от 0,8 до 1,2; при среднем значении 1,0±0,1), а терапия основного заболевания также проводилась по стандартной схеме и была идентична терапии, проводимой в группе I. Группа III (основная) характеризовалась ликворо-краниальным индексом менее физиологической нормы (от 0,8 до 1,2; при среднем значении 0,9±0,1) и модифицированной терапией. В данной группе было 46 пациентов, из которых было 26 мужчин и 20 женщин, средний возраст в группе составил 36,1±5,1 года.

В соответствии с дополнительным критерием каждая из групп была поделена на три подгруппы: подгруппы 1 в каждой группе были представлены пациентами с длительностью заболевания до 1 года (численность в подгруппах I1 — 12, II1 — 14, III1 — 13), подгруппы 2 были представлены пациентами с длительностью заболевания от 1 года до 5 лет (численность в подгруппах I2 — 12, II2 — 16, III2 — 17), подгруппы 3 были представлены пациентами с длительностью заболевания от 5 до 10 лет (численность в подгруппах I3 — 12, II3 — 12, III3 — 16).

Минимальная длительность клинического и инструментального наблюдения за пациентами с момента включения пациента в исследование составила 2 года. При этом были намечены следующие обязательные контрольные точки: момент госпитализации / обращение за медицинской помощью, 1 и 2 года от момента включения в исследование. Общая длительность исследования составила 5 лет.

В группах I и II проводилась идентичная терапия основного заболевания. В группе III проводилась модифицированная терапия (табл. 1). Эффективность терапии оценивали по наличию и длительности полного контроля над эпилептическими приступами, а также урежением частоты эпилептических приступов на 50% и более.

При постановке диагноза учитывался анамнез, клинические проявления, данные лабораторных и инструментальных методов исследования. Диагноз устанавливался на основании определения заболевания, сформулированного последней ревизией Международной противо-эпилептической лиги, и Международной классификации эпилепсии. Эпилептические приступы были классифицированы на основании Международной классификации эпилептических приступов и по форме заболевания. Всем пациентам проводился тщательный клинический осмотр, нейровизуализация, рутинная ЭЭГ и ВЭЭГ-мо-ниторирование ночного сна (10 ч), магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) и рентгенография головы.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением пакета прикладных программ STATISTICA 6.0. Проверка соответствия распределения количественных признаков нормальному проводили с использованием критерия Колмогорова — Смирнова. Для сравнения количественных признаков, подчиняющихся закону нормального распределения, в двух не связанных между собой выборках использовали t-критерий Стьюдента. В случае отличия распределения от нормального применяли критерий Манна — Уитни, а для двух связан- ных выборок — критерий Вилкоксона. Для сравнения качественных признаков использован χ2-тест.

Результаты и обсуждение

При первичном осмотре пациенты группы III предъявляли жалобы, аналогичные жалобам пациентов группы II (табл. 2). На наличие приступов жаловались 100% пациентов во всех группах. Головная боль беспокоила пациентов III группы на 2,5% реже, чем в группе II, но на 4,3% чаще, чем в группе I; утомляемость — на 1,1 и 1,8% соответственно. Снижение памяти пациенты группы III отмечали на 0,5% чаще, чем в группе II, и на 4,4% чаще, чем в группе I; нарушение сна — на 1,4 и 11,8% соответственно.

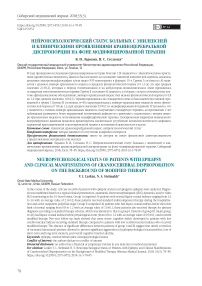

За два года наблюдений в группе III на фоне модифицированной терапии доля пациентов, предъявляющих жалобы на головную боль, снизилась на 25%, в то время как в группе II, пациенты которой получали лечение по стандартной схеме, — на 9,9%; на снижение памяти — на 11,4 и 4,9% соответственно, на утомляемость — на 17,9 и 5,5%, на нарушение сна — на 19,9 и 7,5% соответственно (рис. 1).

Таким образом, через 2 года ведения пациентов по предложенной нами схеме доля пациентов с жалобами на головную боль была на 18,8% ниже, чем в группе пациентов, получающих стандартную терапию, с жалобами на снижение памяти — на 6,3%, на утомляемость — на 14,1%, на нарушения сна — на 12,3% ниже. Кроме того, 2 пациента в группе III перестали предъявлять жалобы на эпилептические приступы в связи с их очень редким проявлением (1 раз за первый год наблюдения, на втором году эпилептические приступы отсутствовали).

Таблица 1

Сравнение принципов стандартной и модифицированной терапии криптогенной эпилепсии

|

Параметры терапии |

Виды терапии |

|

|

Стандартная терапия |

Модифицированная терапия |

|

|

Частота визитов |

1 раз в 6 мес. |

1 раз в 3 мес. |

|

Определение внутричерепного давления в динамике лечения |

Нет |

Есть |

|

Прием диакарба с препаратами калия |

Нет |

Есть |

|

Динамическая коррекция терапии в зависимости от внутричерепного давления |

Нет |

Есть |

|

Противоэпилептическая терапия при возникновении единичного эпилептического приступа |

Нет |

Есть |

Таблица 2

Жалобы пациентов с эпилепсией и признаками краниоцеребральной диспропорции в начале исследования

|

Жалобы |

Группа I (n=36 ) |

Группа II ( n=42 ) |

Группа III (n=46) |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Головная боль |

24 |

66,7 |

30 |

71,4 |

32 |

69,6 |

|

Снижение памяти |

33 |

91,7 |

40 |

95,2 |

44 |

95,7 |

|

Утомляемость |

30 |

83,3 |

36 |

85,7 |

39 |

84,8 |

|

Приступы |

36 |

100 |

42 |

100 |

46 |

100 |

|

Нарушение сна |

21 |

58,3 |

27 |

64,3 |

30 |

65,2 |

Примечание: статистически значимых различий между группами не выявлено.

Рис. 1. Жалобы пациентов с эпилепсией в начале наблюдения и через 2 года на фоне применения стандартной и модифицированной терапии

Анализ результатов Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА) показал, что выраженность когнитивных расстройств в начале наблюдения по сумме баллов у пациентов группы III статистически значимо не отличалась от пациентов группы II по соответствующим подгруппам. За 2 года ведения пациентов по модифицированной методике удалось сохранить когнитивные функции, а у некоторых пациентов даже несколько их улучшить. Так, у пациентов с длительностью заболевания менее года средний балл увеличился на 2% и превышал аналогичный показатель в группе I на 0,8%, в группе II — на 10,6%. У пациентов с длительностью заболевания 1–5 лет средний балл увеличился на 0,9% и превышал аналогичный показатель в группе I на 9,2%, в группе II — на 24,3%. У пациентов с длительностью заболевания более 5 лет средний балл увеличился на 2,7% и превышал аналогичный показатель в группе I на 12,3%, в группе II — на 35,2% (табл. 3).

Таблица 3

Результаты тестирования пациентов с эпилепсией по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (среднее количество баллов по каждому показателю) через 2 года наблюдения (М± σ )

|

Показатели |

Максимальный балл |

Подгруппа I1 (n=12) |

Подгруппа I2 (n=12) |

Подгруппа I3 (n=12) |

Подгруппа II1 (n=14) |

Подгруппа II2 (n=16) |

Подгруппа II3 (n=12) |

Подгруппа III1 (n=13) |

Подгруппа III2 (n=17) |

Подгруппа III3 (n=16) |

|

Черчение ломаной линии |

1 |

0,90±0,11 |

0,72±0,07 |

0,55±0,05 |

0,81±0,09 |

0,63±0,08 |

0,47±0,09 |

0,87±0,1 |

0,7±0,11 |

0,52±0,06 |

|

Оптико-пространственная деятельность (куб) |

1 |

0,89±0,12 |

0,81±0,12 |

0,65±0,06 |

0,81±0,09 |

0,70±0,1 |

0,53±0,04 |

0,9±0,09 |

0,8±0,1 |

0,64±0,07 |

|

Оптико-пространственная деятельность (часы) |

3 |

2,25±0,5 |

2,2±0,8 |

2,0±1,0 |

2,1±0,7 |

1,9±0,8 |

1,5±1,0 |

2,2±0,7 |

2,1±0,6 |

2,0±0,8 |

|

Называние |

3 |

3 |

2,9±0,1 |

2,7±0,3 |

2,9±0,1 |

2,8±0,2 |

2,6±0,3 |

2,9±0,1 |

2,9±0,1 |

2,8±0,2 |

|

Внимание |

2 |

1,9±0,1 |

1,7±0,2 |

1,4±0,4 |

1,8±0,1 |

1,5±0,4 |

1,1±0,4 |

2 |

1,9±0,1 |

1,7±0,2 |

|

Реакция |

4 |

3,1±0,6 |

2,6±1,0 |

2,1±1,2 |

2,9±0,7 |

2,2±1,0 |

1,6±1,1 |

3,3±0,6 |

2,7±0,8 |

2,2±0,7 |

|

Повторение предложений |

2 |

1,5±0,4 |

1,2±0,6 |

1,0±0,5 |

1,4±0,5 |

1,1±0,6 |

0,7±0,5 |

1,5±0,4 |

1,3±0,5 |

1,0±0,6 |

|

Скорость |

1 |

0,75±0,3 |

0,70±0,25 |

0,51±0,3 |

0,71±0,3 |

0,59±0,4 |

0,38±0,31 |

0,76±0,2 |

0,69±0,3 |

0,49±0,3 |

|

Абстрактное мышление |

2 |

1,7±0,3 |

1,54±0,32 |

1,21±0,51 |

1,61±0,21 |

1,46±0,41 |

1,17±0,48 |

1,65±0,3 |

1,51±0,4 |

1,2±0,4 |

|

Отсроченное воспроизведение |

5 |

3,6±0,5 |

3,4±0,8 |

2,9±1,1 |

2,85±0,7 |

2,55±1,1 |

2,3±1,1 |

3,5±0,7 |

3,2±0,5 |

2,8±0,8 |

|

Ориентировка |

6 |

5,54±0,45 |

5,15±0,65 |

4,87±0,55 |

5,29±0,55 |

4,8±0,35 |

4,7±0,71 |

5,6±0,4 |

5,2±0,7 |

5,0±0,5 |

|

Среднее количество баллов |

30 |

24,9±2,9 |

20,6±2,1 |

17,1±1,6 |

22,7±2,2 |

18,1±1,9 |

14,2±1,6 |

25,1±1,9 |

22,5±2,3 |

19,2±2,6 |

Среди параметров теста наибольшие сложности у пациентов с эпилепсией вызывали такие разделы, как: тест «Часы», характеризующий оптико-пространственную деятельность, и «Повторение предложений». Так, у пациентов в группе I за 2 года наблюдения показатель в тесте «Часы» снизился в среднем на 4%, в группе II — на 11,7%, а в группе III — на 3,2%. Показатель в тесте «Повторение предложений» у пациентов в группе I снизился в среднем на 9,7%, в группе II — на 16,7%, в группе III — на 6,3%.

Также большие затруднения у пациентов с эпилепсией и признаками краниоцеребральной диспропорции вызывали задания, оценивающие внимание, реакцию и скорость. Так, показатель в тесте «Внимание» снизился за 2 года в группе I на 6%, в группе II — на 7,7%, в группе III — на 5,7%. Показатель в тесте «Реакция» за 2 года снизился в группе I на 4,7%, в группе II — на 8,3%, в группе III — на 4,5%. Показатель в тесте «Скорость» за 2 года снизился в группе I на 8,3%, в группе II — на 8,7%, в группе III — на 6,1%.

Результаты по перечисленным тестам варьировали в зависимости от продолжительности заболевания и у пациентов с низким ликворо-краниальным индексом были выше в группе пациентов, получающих модифицированную терапию, что свидетельствует о возможности коррекции и улучшения интеллектуально-мнестических функций, которые они отражают.

Наиболее стабильными на протяжении 2 лет наблюдения у пациентов с эпилепсией оставались результаты по таким тестам, как «Называние» и «Ориентировка».

При оценке по шкале MMSE большинство пациентов группы III, как и в группах I и II, набрали 28–30 баллов, средний суммарный балл составлял 25,9, что на 5,8% ниже, чем в группе I, и на 0,78% выше, чем в группе II. Случаев тяжелой деменции не отмечалось, случаи деменции умеренной степени были единичными. Таким образом, в начале нашего исследования статистически значимых отличий по доле пациентов с когнитивными нарушениями различной степени выраженности между группами не выявлялось. При тестировании через 2 года наблюдений отмечалось снижение суммарного балла в группе I на 6,2%, в группе II — на 8,9%, в группе III — на 1,5%. Таким образом, в группе III на фоне модифицированной тера- пии снижение когнитивных функций было наименьшим, а суммарный балл по шкале MMSE был на 1,2% ниже, чем в группе I, и на 9% выше, чем в группе II (табл. 4).

При более детальном анализе установлено, что на фоне модифицированной терапии доля пациентов с отсутствием когнитивных нарушений на 2,2% превышала аналогичный показатель в группе I и на 19,4% — в группе II; доля пациентов преддементными нарушениями была на 2,1% ниже. Доля пациентов с деменцией умеренной степени в группе III была на 4,8% больше, чем в группе I, но на 39,2% меньше, чем в группе II. Таким образом, нормализация внутричерепного давления позволяла предотвратить развитие более тяжелых когнитивных нарушений.

Результаты исследования слухоречевой памяти по А. Р. Лурии с отсроченным воспроизведением показали, что если в начале исследования большинство пациентов с эпилепсией могли вспомнить 3–4 слова из 10 названных, то через 2 года наблюдения в группах I и III статистически значимых различий установлено не было, а в группе II на 11,9% увеличивалась доля пациентов, которые могли воспроизвести лишь 2–3 слова.

Исследование слухоречевой памяти при воспроизведении числовых рядов в прямом и обратном порядке (из теста Векслера) показало, что в начале исследования в группе III повторить числовой ряд в прямом порядке смогли 76,1% пациентов, в обратном — 54,3%. Через 2 года наблюдения в группе I повторить числовой ряд в прямом порядке смогли 80,5%, в обратном — 58,3%, что на 3,4 и 8,8% ниже, чем в начале исследования. В группе II доля пациентов, которые успешно справились с заданием, снизилась на 9,4 и 17,5% соответственно и была на 14,3 и 22,5% ниже аналогичных показателей группы I. В группе III доля пациентов, которые смогли повторить числовой ряд в прямом и обратном порядке, составила 78,3 и 52,1%, то есть на 2,7 и 10,6% ниже аналогичных показателей группы I, но на 13,5 и 15,3% выше показателей группы II.

В целом, на начальном этапе исследования нарушения памяти различной степени регистрировались в группах II и III на 25,7 и 24,5% чаще, чем в группе I, что

Таблица 4

Доля пациентов с различным уровнем когнитивных нарушений у пациентов с эпилепсией с признаками краниоцеребральной диспропорции при оценке по MMSE через 2 года наблюдения

|

Уровень когнитивных функций |

Группа I (n=36) |

Группа II (n=42) |

Группа III (n=46) |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Нет нарушений |

13 |

36,2 |

13 |

31 |

17 |

37* |

|

Преддементные |

12 |

33,3 |

14 |

33,3 |

15 |

32,6 |

|

Деменция легкой степени |

8 |

22,2 |

9 |

21,4 |

10 |

21,7 |

|

Деменция умеренной степени |

3 |

8,3 |

6 |

14,3 |

4 |

8,7* |

|

Тяжелая деменция |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Средний балл |

25,8±4,1 |

23,4±3,9 |

25,5±3,7 |

|||

Примечание: * — статистически значимые отличия от группы II ( р<0,05 ).

свидетельствует о влиянии низкого ликворо-краниального индекса на выраженность интеллектуально-мне-стических нарушений при эпилепсии. При повторном тестировании через 1 и 2 года наблюдений отмечалось увеличение доли пациентов с нарушением памяти, наиболее выраженной в подгруппе с низким ликворо-краниальным индексом и длительностью заболевания более 5 лет (на 11,1%), таблица 5.

В группе пациентов, получающих модифицированную терапию, статистически значимого ухудшения ин-теллектуально-мнестических способностей выявлено не было: доля пациентов с нарушениями памяти в подгруппе с продолжительностью заболевания 1–5 лет увеличилась на 1,7% более 5 лет — на 3,9%, а в подгруппе с длительностью заболевания менее года уменьшилась на 0,8%.

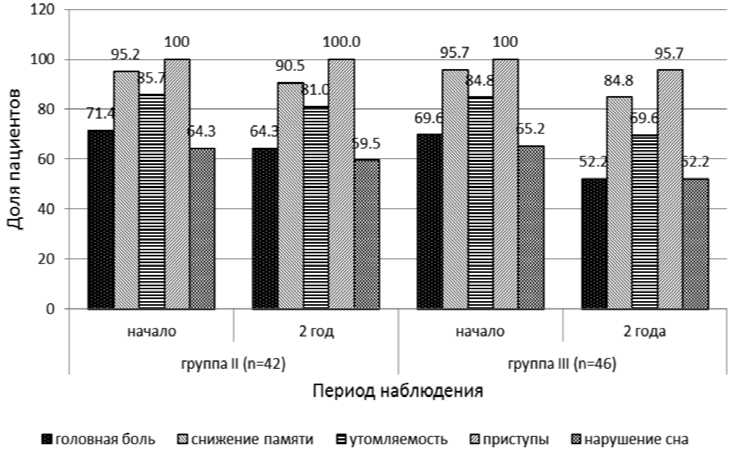

Для оценки внимания у пациентов с эпилепсией и признаками краниоцеребральной диспропорции на фоне стандартной и модифицированной терапии в нашем исследовании применялся тест Шульте. Пациенты группы III, как и пациенты группы II, в начале исследования в подавляющем большинстве (95,6%) выполняли тест в медленном темпе, но правильно. Отмечено, что эффективность работы в группе пациентов II была на 17,2% выше, чем в группе I, а в группе III — на 18,4% выше, чем в группе I, и на 0,98% выше, чем в группе II. Степень врабатываемости в группах II и III была выше на 20% по сравнению с группой I. Большинство пациентов обладали хорошей психической устойчивостью к выполнению задания, между группами не выявлено статистически значимых отличий. Это свидетельствует о том, что группы II и III на начальном этапе исследования были сопоставимы по основным показателям.

На протяжении двух лет наблюдения отмечалось замедление скорости работы с таблицами Шульте. Так, эффективность работы в группе I возросла на 9,2%, в группе II — на 7,8% и была на 15,7% выше, чем в группе I. В группе III эффективность работы сократилась на 9,7% и была ниже на 2,1% по сравнению с группой I и на 15,5% — по сравнению с группой II.

Степень врабатываемости увеличилась в группе I на 10%, в группе II — на 8,3% и была на 18,2% выше по сравнению с группой I. В группе III степень врабатываемости сократилась на 8,3%, была ниже аналогичного показателя группы II на 15,4% и не отличалась от значений в группе I. Показатель психической устойчивости в группе I увеличился на 10%, в группе II — на 9,1%, в группе III он не изменился и соответствовал значению в группе I.

Таким образом, применение модифицированной терапии у пациентов с признаками краниоцеребральной диспропорции и низким ликворо-краниальным индексом позволяет профилактировать развитие дефицита внимания на протяжении двух лет наблюдения.

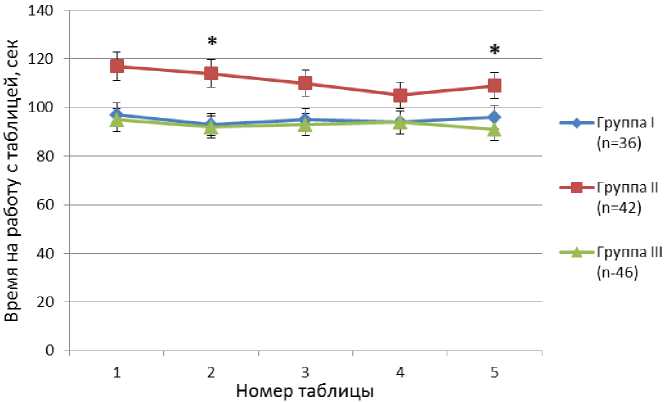

Большинство обследованных пациентов на начальном этапе исследования обладали хорошей психической устойчивостью к выполнению задания, однако у пациентов с низким ликворо-краниальным индексом, получающих стандартную терапию, на протяжении двух лет наблюдения отмечалась большая тенденция к истощае-мости по сравнению с другими группами, при этом ис-тощаемость имела гипостенический вариант (рис. 2).

Необходимо отметить, что если в начале исследования у большинства пациентов (63,7%) внимание характеризовалось как устойчивое, а истощаемое внимание имели в три раза меньше пациентов, то через 2 года наблюдения в группе II увеличивалась доля пациентов с неустойчивым и истощаемым вниманием на 49,7 и 39,9% соответственно (рис. 3). В то же время в группе I доля пациентов с неустойчивым и истощаемым вниманием возрастала на 25,2 и 14,4%, а в группе III — на 14,5 и 9,2% соответственно.

Таким образом, в группе молодых лиц с эпилепсией и низким ликворо-краниальным индексом, получающих модифицированную терапию, доля пациентов с устойчивым вниманием была на 25% выше по сравнению с группой, получающей стандартную терапию, а с неустойчивым и истощаемым вниманием — на 18,7 и 21,6% ниже и статистически значимо не отличалась от показателей группы лиц с ликворо-краниальным индексом в пределах нормы.

Таблица 5

Доля пациентов с нарушениями памяти на фоне эпилепсии и клиническими проявлениями краниоцеребральной диспропорции на протяжении 2 лет наблюдения (%)

|

Подгруппы |

Начало наблюдения |

1 год |

2 года |

|

Подгруппа I 1 (n=12) |

38,6 |

40,3 |

42,8 |

|

Подгруппа I 2 ( n=12) |

41,7 |

43 |

45,8 |

|

Подгруппа I 3 ( n =12) |

45,2 |

47,9 |

49,1 |

|

Подгруппа II 1 ( n =14) |

48,3 |

50,8 |

53,1 |

|

Подгруппа II2( n =16) |

52,4 |

54,7 |

56,9 |

|

Подгруппа II 3 ( n =12) |

55,8 |

58,8 |

62 |

|

Подгруппа III 1 ( n =13) |

48,2 |

48,2 |

47,8 |

|

Подгруппа III2( n =17) |

51,9 |

52,2 |

52,8 |

|

Подгруппа III 3 ( n =16) |

56,1 |

57,2 |

58,3 |

Примечание: статистически значимых различий на протяжении 2 лет наблюдения не выявлено.

Рис. 2. «Кривая истощаемости» по результатам теста Шульте, проведенного у пациентов с эпилепсией через 2 года после включения в исследование

Примечание: * — наличие статистически значимых отличий между группами, получающими стандартную и модифицированную терапию.

Рис. 3. Характеристика внимания пациентов с эпилепсией и признаками краниальной диспропорции на фоне стандартной и модифицированной терапии через 2 года наблюдения

В целом, если в начале исследования нарушения внимания регистрировались у трети пациентов группы I, а у пациентов групп II и III они выявлялись на 24,9 и 28,2% чаще, то через 2 года наблюдения в группе I данный показатель вырос на 18,4%; в группе II — на 43,8%, что на 51,8% выше, чем в группе I; а в группе III этот показатель увеличился на 11,3%, что на 20,5% выше, чем в группе I, но на 20,6% ниже, чем в группе II.

Заключение

Таким образом, при нейропсихологическом тестировании выявлены различия в когнитивных функциях у пациентов на фоне проведения стандартной и моди- фицированной терапии. Установлено, что у пациентов с низким ликворо-краниальным индексом, получающих стандартную терапию, на протяжении 2 лет наблюдения развивается более выраженный когнитивный дефицит по сравнению с пациентами с низким ликворо-краниальным индексом, получающими терапию по предложенной нами методике. Своевременная коррекция повышенного внутричерепного давления позволяет предотвратить значительное усугубление патопсихологического дефицита, нарушений кратковременной и долговременной памяти и когнитивной деятельности в целом, о чем свидетельствует отсутствие статистически значимых различий между группами I и III.

Список литературы Нейропсихологический статус больных с эпилепсией и клиническими проявлениями краниоцеребральной диспропорции на фоне модифицированной терапии

- Цыганова А. А. Когнитивные расстройства, снижающие качество жизни при эпилепсии. Сборник научных трудов. Вопросы медицинской реабилитации при оказании психиатрической помощи. Иваново; 2016: 216-224.

- Торопина Г. Г., Арина Г. А., Зенкова А. Л., Миронова М. Л. Современные представления о характере и патогенезе когнитивных нарушений у больных эпилепсией. Обзор литературы. Неврологический журнал. 2014; 3: 36-49.

- Громов С. А., Липатова Л. В., Якунина О. Н. Непсихотические психические и когнитивные расстройства у больных эпилепсией со стойким контролем припадков и их динамика в процессе лечения. Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2016; 4: 17-24.

- Лесик О. О., Жаднов В. А. Системный подход и гендерные аспекты эпилепсии. Российский медико-биологический вестник им. академика И. П. Павлова. 2017; 25(1): 118-132.

- Якунина О. Н., Липатова Л. В. Клинико-психологические возрастные особенности больных эпилепсией. Вестник психотерапии. 2012; 44(49): 30-40.

- Мухин К. Ю. Когнитивная эпилептиформная дезинтеграция: дефиниция, диагностика, терапия. Русский журнал детской неврологии. 2012; 7(1): 3-20.

- Усюкина М. В., Фролова А. В. Деменция при эпилепсии. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2011; 111(5): 72-75.

- Baker G. A., Taylor J., Aldenkamp A. P. Newly diagnosed epilepsy: cognitive outcome after 12 months. Epilepsia. 2011; 52: 1084-1091.

- Калинин В. В. Коррекция аффективных и когнитивных нарушений у больных эпилепсией и значение ламотриджина. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2013; 2: 78-83.

- Карлов В. А. Эпилепсия у детей и взрослых, женщин и мужчин. Руководство для врачей. М.: Медицина; 2010: 720.

- Котова О. В. Когнитивный дефицит при эпилепсии. Российский медицинский журнал. 2011; 30: 1936-1937.

- Ларькин В. И., Игнатьев Ю. Т., Ларькин И. И. Морфометрия головного мозга у детей в норме и при патологии по данным рентгеновской компьютерной томографии. Журнал Медицинская визуализация. 2005; 5: 129-133.