Некоторые аспекты распространённости тромбоэмболии ветвей легочной артерии в стационарах города Томска в 2003-2005 гг., по данным патологоанатомических вскрытий. Причины диагностических ошибок

Автор: Васильцев Я.С., Ворожцова И.Н., Васильцева О.Я., Дроздов В.Ф., Карпов Р.С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

В стационарах города Томска тромбоэмболия легочной артерии наблюдалась в 8,5% среди умерших за период 2003-2005 гг. Терапевтическая патология осложнялась тромбоэмболией в 60,9% случаях. Источником её в 63,8% был тромбоз в системе нижней полой вены, в 26,3% - правые отделы сердца. Правильный диагноз тромбоэмболии легочной артерии был установлен в 39,9% случаев.

Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбоэмболия, фибрилляция предсердий, легочная артерия

Короткий адрес: https://sciup.org/14918773

IDR: 14918773 | УДК: 616.131-005.6./.7-091-07

Текст научной статьи Некоторые аспекты распространённости тромбоэмболии ветвей легочной артерии в стационарах города Томска в 2003-2005 гг., по данным патологоанатомических вскрытий. Причины диагностических ошибок

, И.Н. Ворожцова, , В.Ф. Дроздов, Р.С. Карпов

E-mail: sgu-uralsib@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ

ТРОМБОЭМБОЛИИ ВЕТВЕЙ ЛЕГОЧНОЙ

АРТЕРИИ В СТАЦИОНАРАХ ГОРОДА ТОМСКА В 2003-2005 ГГ., ПО

ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ. ПРИЧИНЫ

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК

ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН;

Томский военно-медицинский институт

Тромбоэмболия ветвей легочной артерии (ТЭЛА) – тяжелейшее остро протекающее сосудистое заболевание, сопровождающееся высокой летальностью. Массивное эмболическое поражение легочных артерий прижизненно не диагностируется у 40-70% пациентов, это и объясняет чрезвычайный интерес, проявляемый терапевтами, кардиологами, хирургами, травматологами и врачами других специальностей к этой проблеме [2, 3, 4, 7].

Частота тромбоза глубоких вен в общей популяции составляет 160 на 100000 населения с частотой фатальной тромбоэмболии легочной артерии 60 на 100000 населения [2, 3, 4]. В стационаре уровень смертности составляет от 6% до 15% [2, 6, 8]. Из тех, кто первоначально выжил, 7% умерли в течение 1 недели, 13% в течение 1 месяца, и 18% – 3 месяцев. Выяснено, что высокая пропорция ранних смертных случаев происходит непосредственно из-за ТЭЛА, несмотря на стандартное лечение. Неблагоприятные предвещающие факторы включают клинически значимую эмболию, рак, сердечную недостаточность и предыдущий или текущий тромбоз глубоких вен. Возможное повторение ТЭЛА, особенно на первом году, является обычным при неврологической патологии, раке, и наименее вероятным при временных факторах риска [1, 3].

В европейских странах, в частности во Франции, ТЭЛА регистрируется до 100000 случаев, в Англии и Шотландии с ТЭЛА госпитализируется 65000, а в Италии – 60000 пациентов ежегодно. В США в год выявляют до 650000 больных ТЭЛА, и это заболевание является третьей по частоте причиной внезапной смерти после ишемической болезни сердца и инсульта [1, 2, 5, 9].

В нашей стране обобщённые данные о частоте ТЭЛА до последнего времени отсутствовали, приводимые в литературе цифры отражали результаты исследований в отдельных лечебных учреждениях. Последнее крупное исследование, проведённое Ассоциацией Флебологов России, показало, что за 1999 г. в нашей стране зарегистрировано около 240000 случаев тромбоза глубоких вен и более 100000 случаев тромбоэмболии легочной артерии [2].

Актуальность проблемы ТЭЛА обусловлена не только тяжестью течения заболевания и высокой летальностью, но и трудностью диагностики. При жизни диагноз ТЭЛА устанавливается менее чем в 70% случаев. Летальность среди пациентов без патогенетической терапии, по данным различных авторов, составляет 40% и более, при массивной тромбоэмболии достигает 70%, а при своевременно начатой терапии колеблется от 2 до 8% [4].

Учитывая изложенное, мы провели анализ всех случаев тромбоэмболии ветвей легочной артерии, имевших место у больных, умерших в стационарах города Томска в период с 01.01.03 по 31.12.05 гг. по данным патологоанатомических отделений, бюро медицинской статистики Томской области и Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Томска.

Цель исследования – изучить распространённость тромбоэмболии ветвей легочной артерии в стационарах города Томска в 2003-2005 гг. по данным протоколов патологоанатомических вскрытий, проанализировать имеющиеся диагностические ошибки и лечебную тактику при ведении пациентов с ТЭЛА.

Исследованию были подвергнуты истории болезни и протоколы вскрытий больных, умерших в стационарах г. Томска, у которых при патологоанантомическом исследовании выявлена ТЭЛА.

Для достоверного анализа нами разработана анкета, в которую вводились необходимые данные (паспортные сведения о пациенте, диагноз при поступлении, клинический и патологоанатомический диагноз, факторы риска, клинические данные, результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, проводившееся лечение).

Всего за период с 01.01.03 по 31.12.05 гг. умерло 5241 человек. Вскрыто 2861 умерших. Процент вскры-ваемости составил 54,4%.

ТЭЛА выявлена у 243 умерших, что составило 4,7% от общего количества вскрытий. У всех пациентов тромбоэмболия была осложнением основного или сопутствующего заболевания, среди них 152 женщи-20

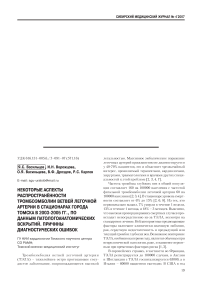

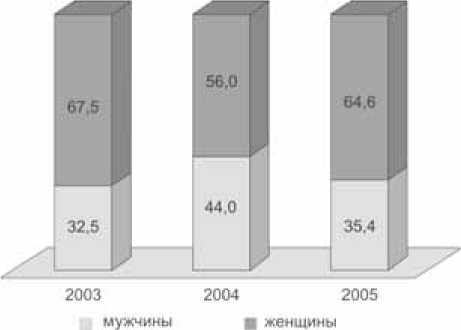

ны (62,6%) и 91 мужчина (37,4%) в возрасте от 26 до 87 лет. Большая частота регистрации ТЭЛА у женщин, вероятно, обусловлена большей продолжительностью жизни у них, поскольку тромбоэмболия чаще развивается в пожилом и старческом возрасте (рис. 1, 2).

Рис.1. Умершие, у которых обнаружена ТЭЛА при вскрытии

Рис. 2. Половозрастное распределение умерших с ТЭЛА

За исследуемый период средний возраст умерших с ТЭЛА увеличился у мужчин на 16,9%, у женщин – на 4,1%. Возможно, это связано с небольшим увеличением средней продолжительности жизни: у мужчин – до 60,0 + 1,5 лет, у женщин – до 71,7 + 0,3 года за этот промежуток времени. Обнаружена выраженная коррелятивная связь между возрастом пациентов с ТЭЛА и частотой случаев смерти, коэффициент корреляции составил 0,8; Р<0,05.

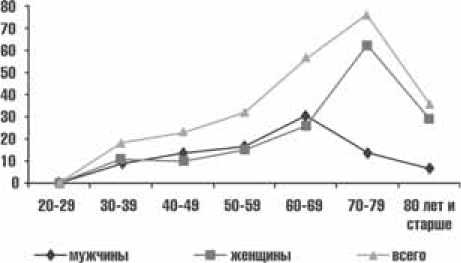

Согласно полученным нами данным, наибольшее число случаев смерти больных с ТЭЛА происходит в течение первых пяти суток (32,1%) с момента госпитализации. Часто это связано с поздним поступлением больного в стационар и затрудняет своевременную диагностику из-за кратковременности пребывания пациента (рис. 3).

Как показывает график, смертность в стационаре с ТЭЛА наиболее характерна для возраста 70-79 лет. Смертельный исход в возрасте 20-29 лет встречается крайне редко.

Повышение уровня смертности больных с ТЭЛА в пожилом и старческом возрасте в немалой степени обусловлено увеличением частоты тяжелых заболева-

Рис. 3. Средние показатели пребывания больных с ТЭЛА в стационаре

Количество случаев в зависимости от локализации тромбо ний системы кровообращения (ИБС, инсульт и др.), злокачественных новообразований, патологических переломов, прогрессирующей флебодистрофии с нарушением кровотока в венозном русле именно у этой категории населения [6]. Подобные заболевания не только сами могут стать причиной смерти, но способствуют развитию таких общеспризнанных факторов риска развития тромбоэмболии ветвей легочной артерии, как гиподинамия и гиперкоагуляция. С возрастом также замедляется соединительнотканная организация венозных тромбов, что способствует их большей мобилизации [4].

Анализ нозологических форм больных с ТЭЛА показал, что эмболия является универсальным осложнением, наблюдающимся при различных, нередко далёких друг от друга по этиологии, заболеваниях (табл. 1).

Наибольшее количество умерших с ТЭЛА отмечается на «терапевтических» койках. Средний возраст этих больных – 60 лет и старше (51,2%), среди них преобладают пациенты с заболеваниями системы кровообращения. Выявление ТЭЛА у умерших больных на «травматологических» и «родильных» койках носит случайный характер, смертность на этих койках имеет единичные случаи и не регистрируется ежегодно.

Трёхлетний анализ показал, что по количеству умерших с ТЭЛА I ранговое место принадлежит койкам терапевтического профиля (60,9%); II – койкам хирургического профиля (28,4%); III – онкологическим (6,2%) пациентам.

эмболии (массивная, субмассивная и субсегментарная формы) распределилось практически одинаково: 35%; 32,5%; 32,5% соответственно. Массивная ТЭЛА наиболее часто осложняла течение инфаркта миокарда, тромбофлебита вен нижних конечностей. В целом, эмболия ствола, главных и крупных ветвей выявлена в 85 случаях смерти, что составило 3,0% от общего количества вскрытий в стационаре, проведенных за 3 года.

В результате 3-летнего наблюдения установлено рецидивирующее течение ТЭЛА у 13,1% больных с массивной и субмассивной эмболией и у 18,2% больных с субсегментарной ТЭЛА. Инфаркт легкого выявлен у 12,3% больных с массивной и субмассивной эмболией и у 14,7% с сегментарной эмболией. Наличие инфаркта легкого у больных, погибших от массивной ТЭЛА, расценивалось как свидетельство ее рецидивирующего течения.

Наряду с общеизвестным основным источником ТЭЛА – тромбозом в системе нижней полой вены (63,8%) в ходе анализа выявлено достаточно большое количество случаев (26,3%), при которых источником тромбообразования являлись камеры сердца (табл. 2).

Клинические проявления тромбоза глубоких вен нижних конечностей отмечались при жизни у 46 (18,9%) из 243 больных с легочной эмболией. Во всех остальных наблюдениях венозный тромбоз протекал скрыто, и его первыми проявлениями были симптомы ТЭЛА.

Проведенный анализ основных видов патологии позволил прийти к заключению, что основными факторами риска, способствующими развитию легочной

Таблица 1

Распределение умерших больных с ТЭЛА по профилям коек

|

Профиль коек |

2003 |

2004 |

2005 |

Всего за 3 года |

||||

|

умерло |

уд. вес |

умерло |

уд. вес |

умерло |

уд. вес |

умерло |

уд. вес |

|

|

Хирургические |

23 |

29,9 |

21 |

25,0 |

25 |

30,5 |

69 |

28,4 |

|

Терапевтические |

46 |

59,7 |

52 |

61,9 |

50 |

61,0 |

148 |

60,9 |

|

Онкологические |

3 |

3,9 |

6 |

7,1 |

6 |

7,3 |

15 |

6,2 |

|

Травматологические |

4 |

5,2 |

5 |

6,0 |

– |

– |

9 |

3,7 |

|

Патологии беременности |

1 |

1,3 |

– |

– |

1 |

1,2 |

2 |

0,8 |

Таблица 2

Локализации источника ТЭЛА

|

2003 |

2004 |

2005 |

Всего за 3 года |

|||||

|

умерло |

% |

умерло |

% |

умерло |

% |

умерло |

% |

|

|

Вены голени и бедра |

47 |

61,0 |

54 |

64,3 |

38 |

46,3 |

139 |

57,2 |

|

Вены таза |

3 |

3,9 |

2 |

2,4 |

9 |

11,0 |

14 |

5,8 |

|

Околопузырное венозное сплетение |

2 |

2,6 |

- |

- |

- |

- |

2 |

0,8 |

|

Правые камеры сердца |

17 |

22,1 |

21 |

25,0 |

26 |

31,7 |

64 |

26,3 |

|

Раковая опухоль |

3 |

3,9 |

6 |

7,1 |

3 |

3,7 |

12 |

4,9 |

|

Околоплодные воды |

1 |

1,3 |

- |

- |

1 |

1,2 |

2 |

0,8 |

|

Жировая эмболия после перелома кости |

1 |

1,3 |

- |

- |

- |

- |

1 |

0,4 |

|

Источник не выявлен |

3 |

3,9 |

1 |

1,2 |

5 |

6,1 |

9 |

3,7 |

эмболии являлись возраст больных (76,9%) у женщин 70 лет и старше, у мужчин – 60 лет и старше; вынужденная гиподинамия больного (36,3%); перенесенный ранее тромбофлебит вен нижних конечностей (31,3%), хроническая недостаточность кровообращения (26,7%), обширные, в основном полостные операции (23,1%). В нашем исследовании возраст оказался доминирующим фактором.

Клинико-патологоанатомические сопоставления показали, что правильный диагноз был установлен у 97 (39,9%) из 243 умерших в стационаре. Расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов выявлены в 146 (60,1%) случаев.

С целью уточнения частоты и причин диагностических ошибок при ТЭЛА проведён анализ клинической диагностики массивной и субмассивной эмболий у 164 больных. Выявлено, что правильный диагноз был поставлен у 83 (50,6%) больных, у 24 (14,6%) он носил предположительный характер, и у 57 (34,8%) легочная эмболия не была распознана вообще.

Наряду с гиподиагностикой, часто отмечалась и гипердиагностика ТЭЛА – у 93 больных, что составило 3,3% от общего числа проведённых вскрытий.

Заболевания, при которых отмечалась гипердиагностика (как и гиподиагностика) ТЭЛА, характеризовались наличием синдромов, клинически сходных с легочной эмболией: внезапная смерть, комы, легочно-плевральный синдром, острые циркуляторные расстройства.

У больных ИБС клинические проявления ТЭЛА (внезапное развитие удушья, загрудинные боли, тахикардия, коллапс) также чаще приводили к ошибочному диагнозу: острой коронарной недостаточности, инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии. Так, у 22 больных с рецидивирующей ТЭЛА в 30,3% случаев первичным диагнозом был «инфаркт миокарда». При выявлении же на ЭКГ признаков перегрузки правых отделов сердца они расценивались как проявление острой коронарной недостаточности, развитие заднедиафрагмального инфаркта миокарда (20,4% случаев).

У больных, находившихся в тяжёлом состоянии, обусловленном комой, перитонитом, злокачественной опухолью, ТЭЛА маскировалась симптоматикой основного заболевания, а ухудшение состояния больных объяснялось прогрессирующей интоксикацией, а не развившейся ТЭЛА. Среди ошибочных диагнозов фигурировали: острая коронарная и острая сердечная недостаточность, отёк головного мозга, пневмония и т.д. (табл. 3).

При инсульте ТЭЛА нередко проявлялась усилением общемозговой и неврологической симптоматики, которая интерпретировалась как прогрессирование отёка головного мозга или повторного инсульта, а наблюдавшиеся расстройства дыхания и сердечной деятельности объяснялись стволовыми нарушениями (37,9%).

При молниеносном течении ТЭЛА (31,2% случаев), когда оценка клинической симптоматики и проведе-

Таблица 3

Предполагаемые причины смерти больных при гипо- и гипердиагностике массивной и субмассивной ТЭЛА

|

Предполагаемая причина смерти |

Гиподиагностика ТЭЛА n= 57 |

Гипердиагностика ТЭЛА n=93 |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Острая коронарная недостаточность |

14 |

24,6 |

34 |

36,6 |

|

Острая сердечная недостаточность |

19 |

33,3 |

18 |

19,4 |

|

Отёк головного мозга |

9 |

15,8 |

24 |

25,8 |

|

Пневмония |

12 |

21,1 |

16 |

17,2 |

|

Другие причины |

3 |

5,2 |

1 |

1,0 |

ние дополнительных исследований было невозможно из-за катастрофически быстрого развития событий, наиболее часто ошибочно предполагались острая коронарная недостаточность, разрыв миокарда.

Значительно меньше ошибок в диагностике ТЭЛА отмечалось при выявлении у больных признаков флеботромбоза нижних конечностей. Так, из 42 пациентов, у которых при жизни диагностировался флеботромбоз, правильный диагноз ТЭЛА установлен у 34 (81,0%).

Проведённые нами клинико-патологоанатомические сопоставления позволяют констатировать следующее:

-

- в стационарах г. Томска ТЭЛА является универсальным осложнением различных по этиологии заболеваний и наблюдалась в 8,5% среди умерших за период 2003-2005 гг. В структуре заболеваний, осложнившихся развитием ТЭЛА, наибольший удельный вес составляет терапевтическая патология (60,9%), среди которой ведущее место занимают сердечно-сосудистые заболевания (86,3%);

-

- источником ТЭЛА в большинстве случаев (63,8%) является тромбоз, локализующийся в системе нижней полой вены. При этом клинические признаки флеботромбоза наблюдались лишь у трети больных с ТЭЛА. Обращает на себя внимание, что правые отделы сердца в (26,3%) случаев являлись источниками тромбообразования. Это достаточно высокий показатель, требующий отдельного исследования;

-

- факторами риска развития ТЭЛА являлись возраст старше 60 лет, вынужденная гиподинамия, перенесенный ранее тромбофлебит нижних конечностей, обширные полостные хирургические вмешательства;

-

- правильный диагноз ТЭЛА был установлен в 39,9% случаев. В 3,3% от общего числа умерших имела место гипердиагностика ТЭЛА. Наиболее часто диагностические ошибки отмечались при синдромах, сходных с ТЭЛА (внезапная смерть, лёгочно-плевральный синдром различной этиологии, кома).

-

1. А.М. Шилов, М.В. Мельник, И.Д. Санадзе, И.Л. Сиротина. ММА имени И.М. Сеченова. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии: патофизиология, клиника, диагностика, лечение. РМЖ, 2003: Т.11 № 9; С. 1205-1208.

-

2. Российский консенсус « Профилактика послеопрацион-ных тромбоэмболических осложнений». – М: Медицина., 2000, 232 с.

-

3. Шиффман Ф.Д. Патофизиология крови/ Пер. с англ. – М.; СПб., 2000, С. 191-282.

-

4. Бокарев И.Н., Попова Л.В. Венозный тромбоэмболизм и тромбоэмболия легочной артерии. М.: МИА, 2005, 208 с.

-

5. Бокарев И.Н., Попова Л.В., Кондратьева Т.Б. Венозный тромбоэмболизм: лечение и профилактика. Хирургия 2005: 7(1): 44–52.

-

6. De Monye W, van Strijen MJ, Huisman MV, et al. Suspected pulmonary embolism: prevalence and anatomic distribution in 487 consecutive patients. Radiology 2000;215:184–8.

-

7. Agnelli G, Becattini C, Kirschstein T. Thrombolysis vs heparin in the treatment of pulmonary embolism: a clinical outcome-based meta-analysis. Arch Intern Med 2002; 162:2537–41.

-

8. Daniel KR, Courtney DM, Kline JA. Assessment of cardiac stress from massive pulmonary embolism with 12-lead ECG. Chest 2001; 120:474–81.

-

9. Bigaroni A, Perrier A, de Moerloose P, et al. Risk of major bleeding in unselected patients with venous thromboembolism. Blood Coagul Fibrinolysis 2000;11:199–202.

SOME ASPECTS OF PREVALENCE OF PULMONARY ARTERY BRANCHES THROMBOEMBOLISM IN THE TOMSK HOSPITALS IN 2003-2005 YEARS BASED UPON DATA OF POST MORTEM AUTOPSIES. CAUSES OF DIAGNOSIS MISTAKES

Ya.S. Vasiltsev

, I.N. Vorozhtsova, О.Ya. Vasiltseva, V.F. Drozdov, R.S. Karpov

Список литературы Некоторые аспекты распространённости тромбоэмболии ветвей легочной артерии в стационарах города Томска в 2003-2005 гг., по данным патологоанатомических вскрытий. Причины диагностических ошибок

- А.М. Шилов, М.В. Мельник, И.Д. Санадзе, И.Л. Сиротина. ММА имени И.М. Сеченова. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии: патофизиология, клиника, диагностика, лечение. РМЖ, 2003: Т.11 № 9; С. 1205-1208.

- Российский консенсус « Профилактика послеопрационных тромбоэмболических осложнений». -М: Медицина., 2000, 232 с.

- Шиффман Ф.Д. Патофизиология крови/Пер. с англ. -М.; СПб., 2000, С. 191-282.

- Бокарев И.Н., Попова Л.В. Венозный тромбоэмболизм и тромбоэмболия легочной артерии. М.: МИА, 2005, 208 с.

- Бокарев И.Н., Попова Л.В., Кондратьева Т.Б. Венозный тромбоэмболизм: лечение и профилактика. Хирургия 2005: 7(1): 44-52.

- De Monye W, van Strijen MJ, Huisman MV, et al. Suspected pulmonary embolism: prevalence and anatomic distribution in 487 consecutive patients. Radiology 2000;215:184-8.

- Agnelli G, Becattini C, Kirschstein T. Thrombolysis vs heparin in the treatment of pulmonary embolism: a clinical outcome-based meta-analysis. Arch Intern Med 2002; 162:2537-41.

- Daniel KR, Courtney DM, Kline JA. Assessment of cardiac stress from massive pulmonary embolism with 12-lead ECG. Chest 2001; 120:474-81.

- Bigaroni A, Perrier A, de Moerloose P, et al. Risk of major bleeding in unselected patients with venous thromboembolism. Blood Coagul Fibrinolysis 2000;11:199-202.